INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) afectan a 1 de cada 10 mujeres adolescentes 1. De acuerdo al DSM-5, se reconocen tres entidades diagnósticas principales, anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) y trastorno por atracón (TPA). Los TCA son un grupo heterogéneo de síntomas, condicionadas por la preocupación intensa por el peso, la alimentación y la distorsión en la imagen corporal. La edad de inicio de los TCA de acuerdo a estudios tanto epidemiológicos como clínicos, se ha establecido entre los 14 y los 19 años 2,3,4. Los TCA son un grupo de trastornos que se caracterizan por ser enfermedades complejas, donde debe existir la interacción de factores medioambientales y biológicos para presentarse la manifestación de la sintomatología 5. Se ha establecido que muchos de los factores ambientales en la niñez y la adolescencia podrían impactar la manifestación de trastornos psiquiátricos en etapas adultas (6. Uno de los factores medioambientales que podría influenciar la aparición y el curso de distintos trastorno psiquiátricos, incluidos los TCA, ha sido el estilo de crianza parental 7,8,9. Las familias de pacientes con diagnóstico de TCA tienden a diferenciarse por presentar mayores conflictos, sobreprotección de uno de los padres o una mayor rigidez, lo cual correlaciona con un incremento en la sintomatología del trastorno 10. En este sentido, la crianza se define como la responsabilidad asumida por los padres respecto al crecimiento físico y desarrollo emocional y social de un hijo 11. Existen datos sólidos que sugieren que los ambientes de crianza ejercen efectos importantes sobre variaciones en el contexto del funcionamiento adaptativo, el desarrollo psicológico saludable y el éxito escolar, hasta desenlaces psicopatológicos como el abuso de drogas, el comportamiento agresivo y problemas de ansiedad en niños y adolescentes 7,8,9,10,11,12.

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar en adolescentes con algún diagnóstico de TCA, las memorias de crianza y su correlación con la sintomatología de los trastornos alimenticios, así como las conductas autolesivas.

MATERIAL Y METODOS

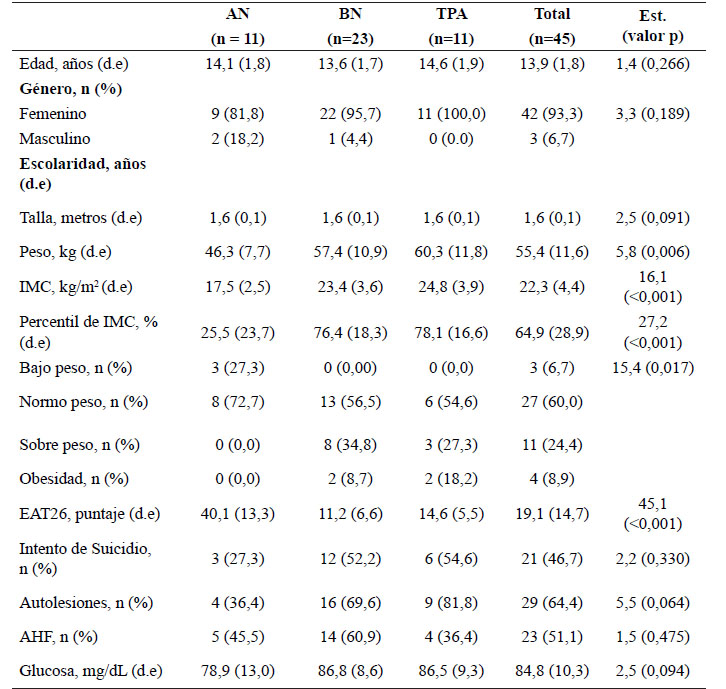

Se incluyeron un total de 45 adolescentes, reclutados de las áreas de consulta externa y hospitalización del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N Navarro, durante junio del 2017 y febrero 2018. Los diagnósticos fueron realizados por dos paidopsiquiatras, mediante el método del mejor estimado. Se reclutaron 11 individuos con diagnóstico de anorexia nervosa (AN, 24,4%), 23 individuos con diagnóstico de bulimia nervosa (BN, 51,1%) y 11 con trastorno por atracón (TPA, 24,4%), de los cuales solo 3 (6,7%) eran hombres y los demás fueron mujeres (n = 42, 93,3%) (Tabla 1). En relación al peso corporal, de acuerdo al percentil de IMC, 3 individuos (6,7%) presentaron bajo peso, 11 sobrepeso (24,4%) y 4 individuos presentaban obesidad (8,9%). De forma interesante, 5 individuos (11,11%) ya presentaban glucosa en ayuno mayor o igual a 100, de los cuales 2 presentan diagnóstico de AN (18.2% del total de AN), 2 con diagnóstico de BN (8,7% del total de BN) y 1 con diagnóstico de TPA (9,1% del total de TPA). Mientras que, en relación a conductas autolesivas o intentos de suicidio, 29 individuos (64,4%) presentaron conductas autolesivas y 21 (46,7%) presentaron intento de suicidio. Previo inclusión en el estudio, a los participantes se les explicaron los objetivos del presente estudio, y se les pidió su asentimiento informado y el consentimiento informado de los padres/tutores, previo a la aplicación de cualquier procedimiento, previa aprobación de los comités de investigación y ética del Hospital psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro II3/01/0913.

Tabla 1 Características sociodemográficas y clínicas de la población.

AHF = antecedentes heredofamiliares de trastornos mentales, n = número de individuos, d.e = desviación estándar, mg = milogramos, dL = decilitros, IMC = índice de masa corporal, EAT26 = puntaje total en la escala EAT26, AN = anorexia nervosa, BN = bulimia nervosa, TPA = trastorno por atracón, Est. = estadístico, para variables continuas es el valor de F de una ANOVA y para variables categóricas es un valor de chi-cuadrado.

Se aplicaron las siguientes escalas y entrevistas diagnósticas:

1) Mini International Neuropsychaitric Interview para niños y adolescentes (MINI-Kid) 13. La MINI-Kid es una entrevista diagnostica estructurada para trastornos psiquiátricos de acuerdo a los criterios del ICD-10 y el DSM-IV. En este trabajo aplicamos la MINI-Kid para evaluar la comorbilidad existente con otros trastornos psiquiátricos. En relación a esta comorbilidad, encontramos que el 91.1% presentaba alguna otra comorbilidad, 80% presentaban dos y 46.6% presentaban tres. El episodio depresivo mayor fue la principal patología asociada en todos los grupos de TCA, al igual que el riesgo suicida en segundo lugar; en tercer lugar se ubicó el TDAH.

2) Cuestionario de patrones de alimentación y peso, versión revisada (QEWP-R) 14,15. La escala QEWP-R, es una escala que permite evaluar la historia del peso, algunos comportamientos relacionados al consumo de alimentos, pero principalmente las conductas asociadas al trastorno por atracón.

3) The Eating Attitudes Test (EAT-26) 16. La escala EAT26, es una escala de tamizaje de los trastornos alimentarios, que permite estimar aquellos individuos con un alto riesgo de padecer algún TCA.

4) Egna Minnen av Barndoms Uppfostran (EMBU-I) 11,17. La escala EMBU-I, fue validad por Márquez-Caraveo et al., la cual permite valorar los percepción de crianza parental, desde la percepción de los hijos.

Análisis estadísticos

Las variables continuas se reportaron como media y desviación estándar (d.e), mientras que para las variables categóricas se representa el total de individuos en dicha categoría y el porcentaje del total. Para las variables continuas se evaluó la distribución normal mediante una prueba de Shapiro-Wilk y la homocedasticidad se evaluó mediante una prueba de Levene. Los estadísticos de resumen (media y desviación estándar) de la muestra utilizada para validar el EMBU-I en población mexicana 11, fueron utilizados como datos de contraste de una muestra de población de referencia (Ref., controles poblaciones). Las comparaciones de variables categóricas se evaluaron mediante una prueba de chi-cuadrada. Las comparaciones en variables continuas, se evaluaron mediante una prueba ANOVA (tres grupos) o una prueba de T de Student (dos grupos). La correlación entre dos variables continuas se evaluó mediante una prueba de correlación de Pearson. Un valor de p menor o igual a 0.05 se determinó como significancia estadística. Todas las pruebas estadísticas se realizaron en el programa R 18.

RESULTADOS

Los adolescentes diagnosticados con TCA presentaron distintas percepciones de crianza para ambos padres.

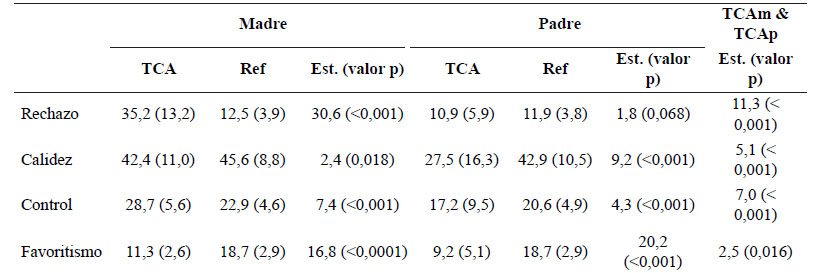

En la evaluación de las percepciones de crianza, comparando con la muestra de referencia poblacional, se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas en todas las dimensiones de las percepciones de crianza de ambos padres (Tabla 2). En el caso de los de percepciones de crianza de la madre, existe un aumento en el rechazo y control, mientras que una disminución en la calidez y en el favoritismo. A diferencia de lo que sucede con los de percepciones de crianza del padre donde en todas las dimensiones presentaron valores más bajos que los reportados para la población de referencia. También se buscaron diferencias de las percepciones de crianza del padre y la madre, donde existieron diferencias en todas las dimensiones, con un incremento en el nivel de rechazo de la madre y una disminución en favoritismo, control y calidez del padre (Tabla 2).

Tabla 2 Comparación de las percepciones de crianza de los adolescentes con diagnóstico de TCA, con la población de referencia.

Est. = estadístico, para variables continuas es el valor de T de una prueba T de Student. Ref = Valores reportados para cada subescala de la población de referencia (Márquez-Caraveo et al., 2007).

También, se evaluó la correlación existente entre las percepciones de crianza de la madre y el padre. La dimensión de favoritismo (r= - 0.32, valor p= 0.031), fue la única que mostro correlación, mientras que calidez (r= 0.28, valor p= 0.063), mostro tendencias a la significancia. A diferencia de las dimensiones de rechazo (r= -0.16, valor p= 0.283) y control (r= -0.16, valor p= 0.283), donde no existió correlación entre las percepciones de crianza de la madre y del padre (Tabla 3).

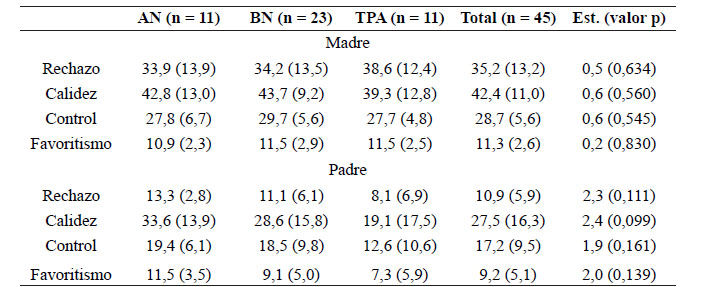

Tabla 3 Comparación de las percepciones de crianza entre los diferentes grupos diagnósticos de TCA

Est. = estadístico, para variables continuas es el valor de F de una prueba ANOVA.

Las percepciones de crianza del padre en los adolescentes diagnosticados con TCA, podrían influenciar un aumento en los puntajes del EAT26

Al analizar las diferencias entre los percepciones de crianza y los tres diagnósticos, principales de TCA, no encontramos diferencias estadísticamente significativas, entre ninguna dimensión (Tabla 3). Sin embargo, al analizar la correlación entre los percepciones de crianza y el puntaje total de la EAT26, se encontró una correlación entre el favoritismo (r= 0,41, valor p= 0,005) y el rechazo (r= 0,36, valor p= 0,016), del padre. Mientras que, no encontramos correlaciones significativas en las percepciones de crianza de la madre con el EAT26.

Las percepciones de calidez de la madre en los adolescentes diagnosticados con TCA, podrían influenciar la aparición de conductas autolesivas

Encontramos diferencias en la dimensión de calidez de la madre, entre aquellos que presentaron autolesiones (media = 39,6, d.e = 11,3) de aquellos que no las presentaron (media = 47,4, d.e = 8,8) (t = -2,6, valor p = 0,015), los individuos que presentaron autolesiones presentan percepción de calidez de la madre menores en comparación de aquellos que no presentaron autolesiones.

DISCUSIÓN

Debido a que en el desarrollo de los TCA, se encuentran implicados factores biológicos y medioambientales, la comprensión de las características que rodean a su desarrollo es de suma importancia, por lo que dentro de los resultados obtenidos en el presente estudio describen algunas características del ambiente familiar. Las percepciones de crianza parental en la población de adolescentes analizada en el presente estudio, mostraron diferencias comparado con la población de referencia poblacional, estos cambios podrían estar influenciando la manifestación de otros trastornos psiquiátricos en las etapas tempranas de la adultez, como puede observarse donde encontramos que más del 90% de los adolescentes con diagnóstico de TCA ya presentaban un diagnóstico de otro trastorno psiquiátrico. Se sabe que los estilos de crianza podrían influenciar la manifestación de algunos trastornos en la adultez temprana, principalmente con trastornos internalizantes, como ansiedad y depresión 19. Nuestros resultados concuerdan con otros resultados donde se reportan cambios en los estilos de crianza en los pacientes con diagnósticos de TCA. Sin embargo, no encontramos diferencias entre los grupos diagnósticos de TCA y las percepciones de la crianza, estos resultados se encuentran en concordancia con los reportado por Beato-Fernández et al, donde en una análisis de pacientes adultos con diagnósticos de algún TCA, no encuentran diferencias estadísticamente significativas 20. Por lo que, nos lleva a hipotetizar que tal vez las percepciones de crianza no serían diferentes entre los distintos grupos de TCA. Sin embargo, si encontramos una correlación entre las percepciones de favoritismo y rechazo del padre con un incremento en el puntaje del EAT, por lo que estas conductas de crianza podrían influenciar un incremento en el riesgo de aparición de TCA en etapas adultas, sin embargo, se requerirían realizar estudios longitudinales para clarificar dicha relación.

Otro resultado que encontramos en el presente estudio, fue la diferencia entre las percepciones de calidez de crianza de la madre y la manifestación de conductas autolesivas. Las conductas autolesivas, son un característica de los adolescentes que mueren por suicidio y generalmente concuerdan con pobres estructuras familiares y malos estilos de crianza parental 21,22. Por lo que, la calidez de crianza de la madre podría estar jugando un papel fundamental, al menos en adolescentes diagnosticados con algún TCA, en la manifestación de conductas autolesivas. Sin embargo, se requieren estudios en mayores tamaños de muestra y contrastando con el efecto de crianza parental en otros trastornos psiquiátricos.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se identificaron diferencias en las percepciones de la calidez de crianza de la madre, que podrían influenciar las conductas autolesivas de los adolescentes con diagnóstico de TCA.

Declaración de conflictos de intereses: Los autores declaran que no presentan ningún conflicto de interés.

Financiamiento: El presente proyecto contó con el financiamiento de la Fundación Gonzalo Rio Arronte (número de proyecto: S591).