INTRODUCCIÓN

La conducta suicida es un fenómeno complejo y multifacético que comprende una serie de comportamientos autodestructivos, incluyendo el deseo de morir, la ideación, el planeamiento y el intento suicida. Estos comportamientos son particularmente preocupantes en la población adolescente, donde la transición a la adultez puede estar acompañada de múltiples estresores psicológicos y sociales 1. En este contexto, la presente investigación se centra en la conducta suicida en adolescentes de la ciudad de Abancay de los años 2010 y 2016, en la que se realiza un estudio comparativo para identificar patrones relacionados con este grave problema de salud pública.

Aspectos etiopatogénicos

Los factores etiopatogénicos de la conducta suicida en adolescentes son variados e interrelacionados, involucrando aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entre los factores biológicos se destacan los desequilibrios neuroquímicos, particularmente en neurotransmisores como la serotonina, y antecedentes familiares de trastornos mentales o conductas suicidas 2. Desde una perspectiva psicológica, los trastornos mentales como la depresión, los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria juegan un papel crucial 3. Además, eventos vitales estresantes, como el abuso físico o emocional, el acoso escolar y la pérdida de seres queridos, son desencadenantes significativos 1.

Aspectos epidemiológicos

A nivel global, el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 4. En Perú, la situación no es menos alarmante. Estudios recientes revelaron un incremento en la tasa de suicidios y conductas suicidas entre adolescentes peruanos, con variaciones regionales significativas 5. En la región de Apurímac, donde se encuentra la ciudad de Abancay, se ha observado un aumento en la prevalencia de ideación y planeamiento suicida entre los jóvenes, impulsada por factores socioeconómicos y culturales específicos de la zona 6.

Características clínicas

Las manifestaciones clínicas de la conducta suicida en adolescentes pueden ser sutiles y, a menudo, pasan desapercibidas. Los deseos de morir pueden presentarse como un rechazo hacia la vida o comentarios despectivos sobre la existencia 7. La ideación suicida incluye pensamientos recurrentes sobre terminar con la vida y fantasías sobre la muerte 8. El planeamiento suicida implica la elaboración concreta de un método para llevar a cabo el suicidio, mientras que el intento suicida es el acto intencional que busca acabar con la propia vida 9.

Salud mental en la ciudad de Abancay

En 2010, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (INSM HD-HN) realizó un estudio epidemiológico sobre la salud mental en la ciudad de Abancay, que incluía a los adolescentes como una de las unidades de análisis. Se encontró que los problemas de salud mental eran muy frecuentes 10. Sin embargo, no se sabía si estas prevalencias habían variado a lo largo del tiempo.

El INSM HD-HN, entre los años 2010 al 2014, desarrolló un proyecto de intervención para el mejoramiento de la oferta en la atención, involucrando la detección y el abordaje temprano de los trastornos mentales y problemas psicosociales 11.

En el 2016, se realizó un estudio epidemiológico en la ciudad de Abancay y se halló en la población adulta una prevalencia de vida de conducta suicida de 3,9 % 12.

En la publicación mencionada en el párrafo anterior, se compararon los resultados obtenidos en la ciudad de Abancay del año 2010 con los del 2016 (incluyendo la conducta suicida), pero solo para la unidad de análisis del adulto, quedando pendiente las otras unidades de análisis, entre ellas la de los adolescentes.

El objetivo del presente estudio fue comparar la prevalencia de la conducta suicida (deseos de morir, ideación suicida, planeamiento suicida e intento suicida) obtenidos en los años 2010 y 2016 en la población adolescente de la ciudad de Abancay, así como la diferencia entre géneros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio comparativo de fuentes secundarias que utilizó la base de datos de los estudios epidemiológicos en salud mental, realizados por el INSM HD-HN en la ciudad de Abancay, en los años 2010 y 2016.

Para el presente estudio se consideró a la población adolescente, comprendida entre las edades de 12 y 17 años.

La comparación se realizó en una muestra de 725 adolescentes del estudio epidemiológico realizado en 2010 y 718 adolescentes del estudio realizado en 2016.

La muestra en ambos estudios epidemiológicos fue probabilística, por conglomerados y seleccionada en tres etapas. El instrumento utilizado para la identificación de la conducta suicida fue el Cuestionario de Salud Mental elaborado originalmente en Colombia y adaptado para adolescentes, el cual contiene las preguntas relacionadas con la conducta suicida. La confiabilidad y validez de los instrumentos usados en los estudios epidemiológicos en salud mental, realizados por el INSM HD-HN, han sido reportadas en dos publicaciones (13, 14).

Para la realización de este estudio, se obtuvo la exoneración de revisión del Comité Institucional de Ética en Investigación del INSM HD-HN al tratarse de un estudio de fuentes secundarias. Ambos estudios realizados en la ciudad de Abancay contaron con la aprobación del citado comité.

Para el análisis descriptivo, se llevaron a cabo mediciones de frecuencias y tendencias centrales, así como la estimación de proporciones. En casos donde la variable independiente era nominal (por ejemplo, ideación suicida versus no ideación suicida) y las variables relacionadas también lo eran (género, edad), se utilizó el estadístico F corregido como una variante del estadístico chi-cuadrado corregido de Rao-Scott de segundo orden. La significación se determinó en función de sus grados de libertad, con un nivel de significancia establecido en <0,05. La información fue procesada utilizando el software SPSS 20 para muestras complejas.

Se empleó ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, como herramienta de asistencia para la redacción y estructuración de este manuscrito. Este sistema proporcionó sugerencias de redacción y ayudó a mejorar la claridad y coherencia de la presentación de los resultados y la discusión.

RESULTADOS

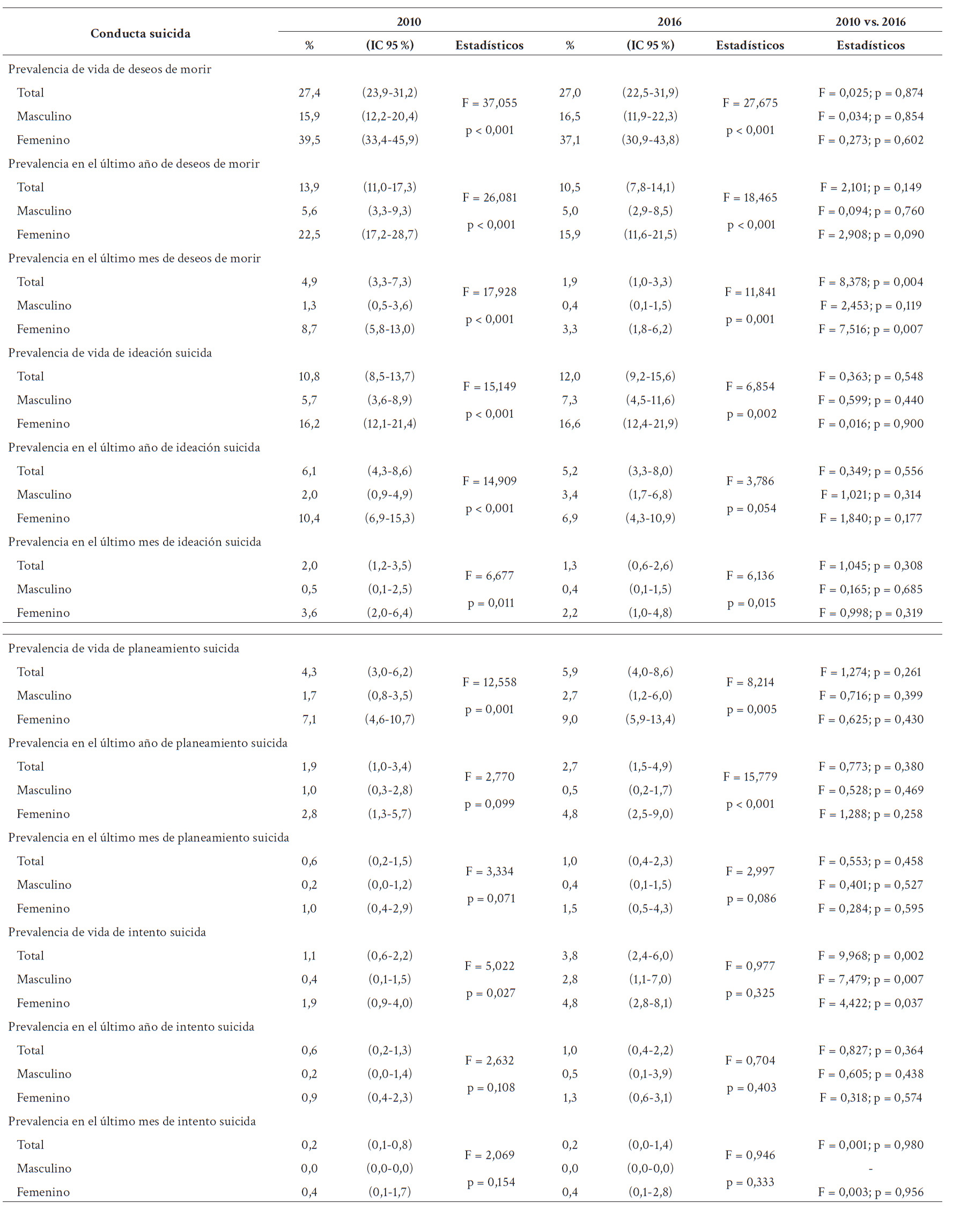

La tabla 1 muestra, en general, una tendencia a la reducción de la prevalencia de deseos de morir y de la ideación suicida en la población adolescente de Abancay entre 2010 y 2016, con una disminución significativa en la prevalencia en el último mes de deseos de morir y algunos incrementos en la prevalencia de vida y en el último año de planeamiento suicida e intento suicida.

Las mujeres presentaron mayores prevalencias de conducta suicida en comparación con los varones, mostrando significancia estadística en buena parte de las prevalencias de conducta suicida (siendo p < 0,001 el más predominante). La mayoría de los cambios entre 2010 y 2016 no fueron estadísticamente significativos, excepto en algunos tipos de conducta suicida: prevalencia en el último mes de deseos de morir en mujeres y prevalencia de vida de intento suicida, tanto en varones como mujeres (tabla 1).

Deseos de morir

La prevalencia de vida fue de 27,4 % para el año 2010 y de 27 % para el 2016, sin diferencia estadísticamente significativa (p = 0,874). Sin embargo, sí se observaron diferencias según género, siendo las mujeres las que mostraron mayor prevalencia de conducta suicida en comparación con los varones tanto en los años 2010 como en el 2016, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p < 0,001) en todas las prevalencias comparadas.

La prevalencia, en el último mes, disminuyó significativamente de 4,9 % en 2010 a 1,9 % en 2016 (p = 0,004). Además, en el último mes, en mujeres, disminuyó significativamente de 8,7 % en 2010 a 3,3 % en 2016 (p = 0,007).

Ideación suicida

La prevalencia de vida se incrementó ligeramente de 10,8 % en 2010 a 12,0 % en 2016, sin ser estadísticamente significativa (p = 0,548). Se observaron aumentos ligeros en ambos géneros.

En cuanto a la prevalencia en el último año, esta disminuyó de 6,1 % en 2010 a 5,2 % en 2016. Para los varones, aumentó del 2,0 % al 3,4 %, sin significancia estadística; mientras que para las mujeres disminuyó del 10,4 % al 6,9 %, también sin significancia estadística.

La prevalencia, en el último mes, bajó de 2,0 % en 2010 a 1,3 % en 2016, con variaciones menores y no significativas en ambos géneros.

Planeamiento suicida

La prevalencia de vida aumentó de 4,3 % en 2010 a 5,9 % en 2016, sin encontrarse diferencia estadísticamente significativa (p = 0,261). Se observaron aumentos en ambos géneros, sin significancia estadística.

En cuanto a la prevalencia en el último año, esta aumentó del 1,9 % al 2,7 % (p = 0,380), con una disminución en el género masculino y un aumento en el femenino, sin significancia estadística.

La prevalencia, en el último mes, aumentó del 0,6 % en 2010 al 1,0 % en 2016 (p = 0,498), con aumentos no significativos en ambos géneros.

Intento suicida

La prevalencia de vida aumentó significativamente de 1,1 % en 2010 a 3,8 % en 2016 (p = 0,002). En el género masculino, la prevalencia aumentó significativamente del 0,4 % al 2,8 % (p = 0,007); mientras que, en el género femenino, aumentó significativamente del 1,9 % al 4,8 % (p = 0,037).

En cuanto a la prevalencia en el último año, esta aumentó de 0,6 % en 2010 a 1,0 % en 2016, con variaciones menores y no significativas en ambos géneros.

La prevalencia en el último mes mostró valores muy bajos en ambos años (0,2 % en ambos años), sin cambios significativos en ambos géneros.

DISCUSIÓN

Deseos de morir

La prevalencia de vida de los deseos de morir se mantuvo prácticamente constante en los años 2010 y 2016, con un leve descenso en las mujeres, manteniéndose constante en los varones. Aunque no se encontraron mayores diferencias significativas, es relevante notar la ligera disminución en la prevalencia del último año y en el último mes, siendo esta última significativa (p = 0,004). Estos resultados son consistentes con estudios previos en otras regiones del Perú, que también han mostrado una alta prevalencia de deseos de morir entre adolescentes, aunque con variaciones en las cifras exactas, como se muestra en la revisión realizada por Vargas y Saavedra 15 y el estudio de Cárdenas 16. En comparación con estudios internacionales, las prevalencias de vida en Abancay son similares a las reportadas en regiones rurales de países de ingresos bajos y medios, donde las presiones sociales y económicas pueden influir significativamente en la salud mental de los adolescentes, como se evidencia en la publicación de Patel et al. 17.

Ideación suicida

La ideación suicida mostró un ligero aumento en la prevalencia de vida y una disminución en la prevalencia del último año y mes, aunque sin significancia estadística. Este patrón sugiere que, aunque más adolescentes pueden haber tenido pensamientos suicidas alguna vez en su vida, estos pensamientos no se han mantenido de manera constante en el tiempo. Esto se alinea con estudios que han reportado fluctuaciones en la ideación suicida debido a factores contextuales y de intervención, como se muestra en el estudio de Kessler et al. 18. Un estudio realizado en la ciudad de Lima encontró prevalencias de ideación suicida levemente superiores, lo que podría reflejar diferencias urbanas-rurales en la exposición a factores de riesgo y acceso a servicios de salud mental, como se muestra en el estudio de Bazán-López et al 19.

Planeamiento suicida

El planeamiento suicida mostró un aumento tanto en la prevalencia de vida como en la prevalencia en el último año y en el último mes, aunque estos cambios no fueron estadísticamente significativos. Este aumento podría indicar una mayor gravedad en los pensamientos suicidas, reflejando una transición de la ideación a una planificación concreta de intentos suicidas. Similarmente, investigaciones en otros contextos peruanos han evidenciado incrementos en el planeamiento suicida, especialmente en áreas con menor acceso a recursos de apoyo psicológico, como se evidencia en la revisión sistemática de Bustamante y Florindez 20. A nivel internacional, la prevalencia de planeamiento suicida en Abancay son comparables con las encontradas en estudios de países con economías emergentes, donde la estigmatización y la falta de recursos son barreras comunes para el tratamiento adecuado, como se revela en la publicación de Cañón y Carmona 8

Intento suicida

El incremento significativo en la prevalencia de vida de los intentos de suicidio (del 1,1 % en 2010 al 3,8 % en 2016, F = 9,968, p = 0,002) es uno de los hallazgos más preocupantes de este estudio. Tanto en hombres como en mujeres, estos incrementos son estadísticamente significativos, lo que resalta la urgencia de abordar este problema. Los datos se corresponden con tendencias observadas en otras regiones rurales del Perú, como el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Amazonas el 2021, donde el acceso limitado a servicios de salud mental y factores socioeconómicos adversos pueden contribuir a un mayor riesgo de conductas suicidas 21. Comparativamente, las prevalencias en Abancay son más altas que en algunas regiones urbanas de países desarrollados, pero similares a las de áreas rurales de otros países en desarrollo, como lo revela el estudio de Casant y Helbich 22, lo que subraya la necesidad de intervenciones específicas para contextos rurales.

Adicionalmente a todo lo discutido, es importante resaltar la trascendencia de la prevalencia en el último mes de la conducta suicida, tomando en cuenta que es la más próxima al estado actual del encuestado, implicando una situación de mayor riesgo para la integridad y vida del adolescente de la ciudad de Abancay.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio indican que, aunque hay una tendencia general a la reducción de los deseos de morir y la ideación suicida en la ciudad de Abancay, el aumento en el planeamiento y los intentos de suicidio es alto, requiriéndose atención inmediata. Las diferencias de género son notables, encontrándose mayores prevalencias de conducta suicida en las mujeres. Estos hallazgos destacan la importancia de implementar programas de prevención y tratamiento adaptados a las necesidades específicas de los adolescentes en contextos rurales. Además, es crucial considerar las diferencias de género al diseñar estas intervenciones.