1. INTRODUCCIÓN

En este artículo presentamos las principales características del vocabulario en castellano de niños con edades entre 8 y 30 meses residentes en Lima, sobre la base de los reportes de sus padres o cuidadores acerca de su desarrollo lingüístico y comunicativo.1 En ese sentido, el objetivo es presentar una primera imagen del vocabulario de los niños peruanos y su desarrollo con la edad, empleando datos recolectados con la adaptación al castellano peruano de los MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (en adelante los CDI; Fenson, Dale, Reznick, Thal, Bates, Hartung, Pethick y Reilly [1993] 2007) realizada por las autoras (Fernández-Flecha, Blume, Junyent y Tijero 2021; Junyent, Tijero, Fernández-Flecha y Blume 2021; más información sobre el proceso de adaptación en Blume, Fernández-Flecha, Junyent y Tijero 2019). La información analizada proviene de las primeras aplicaciones de los CDI a padres de niños peruanos (específicamente limeños de nivel socioeconómico medio y medio alto). Esta población no ha sido estudiada anteriormente empleando los CDI peruanos, salvo por investigaciones previas de las autoras (Junyent, Blume, Fernández-Flecha y Tijero 2020; Fernández-Flecha, Blume, Junyent, Tijero aceptado).

Presentamos aquí medidas del tamaño y la composición del vocabulario comprensivo y productivo infantil. En cuanto a la composición, tal como han hecho estudios previos, analizamos los ítems que ocupan las 50 posiciones más altas en términos de ser los más comprendidos o producidos por mínimo el 50% de los niños de la muestra (en adelante Top 50), siguiendo a Rescorla, Lee y Kim 2013).

En lo que sigue de este apartado, describimos brevemente la adaptación de los CDI como instrumentos para la recolección de datos; luego, abordamos el valor del reporte parental y de los CDI como medio para investigar el desarrollo lingüístico infantil; después, proporcionamos datos de estudios previos sobre el tamaño y la composición del vocabulario en otras lenguas u otras zonas de habla hispana y, finalmente, explicamos cuál es el propósito de este estudio. En el segundo apartado, Método, describimos al grupo de niños peruanos estudiado, los materiales empleados, el diseño del estudio, las variables y el procedimiento para la recolección de los datos utilizados. En el tercer apartado, Resultados, presentamos el análisis de los datos y los hallazgos relacionados con el tamaño y composición del vocabulario comprensivo y productivo de los niños peruanos, organizados por grupo de edad, así como las correlaciones entre determinadas categorías gramaticales. Finalmente, en la Discusión, analizamos nuestros hallazgos a la luz de estudios similares.

1.1. La adaptación de los CDI al castellano peruano

Los MacArthur-Bates Communicative Development Inventories o CDI son reportes parentales que miden diferentes conductas comunicativas, como los gestos, el vocabulario comprensivo y expresivo, y la gramática (Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal y Pethick 1994, Fenson y otros [1993] 2007). Estos cuestionarios deben ser respondidos por los padres o algún cuidador que conozca cercanamente el desarrollo del niño. Los CDI comprenden la Forma I, Primeras palabras y gestos (Words and Gestures), que mide el desarrollo entre los 8 y 15 meses (o 16 en algunas versiones); y la Forma II, Palabras y oraciones (Words and Sentences), entre los 16 y 30 meses. Estos inventarios han sido adaptados a más de cien idiomas, incluido el español en seis de sus variedades, además de la adaptación peruana. Nuestra adaptación parte de la necesidad de contar con una herramienta de evaluación adecuada para el castellano del Perú,2 ya que, hasta donde sabemos, no existe ningún instrumento de evaluación del lenguaje y la comunicación para edades tan tempranas para nuestra variedad. La versión de los CDI empleada aquí es el resultado de un trabajo riguroso de adaptación a partir de los CDI peninsular, mexicano y el original en inglés de los EE. UU. Nuestra versión de los CDI se encuentra actualmente en fase de validación concurrente, después de la cual esperamos poder aplicarla a un grupo de niños suficientemente grande y variado, que incluya a otras poblaciones de nuestro país, con el objetivo de obtener baremos nacionales que permitan el empleo del instrumento en la evaluación del desempeño individual en relación con la población de referencia. Creemos que esos datos aportarán un mejor conocimiento de las distintas variedades del castellano del Perú.

Las Formas I y II del CDI comprenden tres partes que recogen datos sobre el desarrollo del lenguaje, y una parte de preguntas de información general sobre el niño y su familia. Esta última recoge datos de vida y de escolarización de los padres o cuidadores y del niño, así como del posible contacto con otras lenguas o variedades del español, entre otros. Ambas Formas incluyen la parte Vocalizaciones, un anexo de aplicación opcional tomado de la adaptación al español peninsular (López Ornat, Gallego, Gallo, Karousou, Mariscal y Martínez 2005). La Forma I presenta, además, las partes Primeras palabras y Gestos, juegos y acciones; la Forma II, Palabras y Gramática.

Los datos presentados aquí provienen de las secciones Vocabulario, (incluida en las partes Primeras palabras y Palabras de las Formas I y II, respectivamente), e Información general (en ambas formas).3 A los padres de los niños de entre 8 y 15 meses, se les pregunta si estos comprenden o no la palabra y si, además, la dicen; a los padres de los niños de entre 16 y 30 meses, se les pregunta solamente si dicen o no la palabra.

1.2. El valor de los padres como informantes del desarrollo léxico temprano de sus hijos

Como ya se explicó, los CDI evalúan el lenguaje y la comunicación infantil principalmente pidiéndoles a los padres que reconozcan, de una lista, cuáles son las conductas que su hijo ya exhibe. Estudios previos apoyan la idea de que los padres son buenos informantes del desarrollo lingüístico de sus hijos cuando las preguntas requieren que reconozcan -y no que recuerden- conductas o ítems (Fenson y otros [1993] 2007).

Algunos estudios han señalado ciertas debilidades de los CDI: los padres son menos precisos al reportar las habilidades de comprensión de los niños que las de producción, especialmente a partir del segundo año de vida (Law y Roy 2008) y el nivel de escolarización de los primeros afecta su reporte (Feldman, Dollaghan, Campbell, Kurs-Lasky, Janosky y Paradise 2000; Law y Roy 2008). Sin embargo, existe a la fecha suficiente evidencia de la conveniencia y validez del método del reporte parental en tanto dicha medida correlaciona tanto con medidas estándar obtenidas con pruebas directas como con medidas observacionales del lenguaje infantil y, por otro lado, se ha encontrado que los CDI tienen validez concurrente y predictiva razonable (Bates, Bretherton y Snyder 1988; Dale, Bates, Reznick y Morisset 1989; Pine 1992; Thal, Jackson-Maldonado y Acosta 2000; Feldman, Dale, Campbell, Colborn, Kurs-Lasky, Rockette y Paradise 2005; Lara, Gómez, Gálvez, Mesa y Serrat 2011; Pérez-Pereira y Resches 2011).

1.3. El tamaño del vocabulario en distintas lenguas

En el caso del inglés americano, la lengua de la versión original del CDI, resulta fundamental el trabajo de Bates, Dale y Thal (1995), quienes hallan que la primera evidencia de la comprensión de palabras aparece entre los 8 y 10 meses de edad. Asimismo, encuentran un aumento importante del vocabulario productivo de los 8 a los 16 meses: la media pasa de 36 a 191 palabras, y la mediana de 17 a 169. Además, los autores observan que, en los momentos más tempranos del aprendizaje de la lengua, la comprensión supera ampliamente a la producción, lo que se debería, según ellos, a que estas habilidades se basan en diferentes recursos cognitivos y son mediadas por sistemas neurales distintos.

En su estudio ya clásico, Caselli, Casadio y Bates (1999) compararon a niños monolingües hablantes de inglés e italiano de entre 18 y 30 meses de edad a través de las correspondientes versiones del CDI. Las autoras hallaron, en primer lugar, que, en prácticamente todas las edades, los niños hablantes de inglés tienen un vocabulario mayor que sus pares italianos, especialmente al inicio del rango de edad evaluado. Así, mientras los niños italianos pasan de poco más de 50 palabras a los 18 meses de edad a casi 450 a los 30 meses, los anglohablantes pasan de más de 100 al inicio a más de 500 al final. En un estudio previo que examinaba un rango más amplio de edad, Caselli, Bates, Casadio, Fenson, Fenson, Sanderl y Weir (1995) hallaron datos similares respecto de la comprensión de niños italianos: pasaba de una media de 36 a los 8 meses a una de 191 a los 16 meses, y la producción pasaba de una media de 1.1 a los 8 meses, a 22 palabras a los 15 meses y, finalmente, 446 a los 30 meses.

En cuanto al español, este ha sido investigado principalmente en sus variedades mexicana y peninsular. Por un lado, diversos trabajos de Jackson Maldonado dan luces sobre el dialecto mexicano a partir de datos recolectados con la adaptación a dicha variedad de los CDI (Jackson-Maldonado, Thal, Marchman, Newton, Fenson y Conboy 2003). Jackson Maldonado, Thal, Marchman, Bates y Gutiérrez-Clellen (1993) hallaron que la comprensión a los 7-8 meses presenta una mediana de 3 o 17 ítems conocidos (según se considere el estudio 1 o el 2), que aumenta fuertemente hacia los 9 meses cuando alcanza los 65 o 66 ítems y, hacia los 15-16 meses, supera ya los 160 ítems. En cuanto a la producción, esta es nula a los 7-8 meses y luego aumenta de forma importante: a los 15-16 meses alcanza una mediana de 27 o 13.5 ítems (según se considere el estudio 1 o el 2) y luego, a los 28-31 meses, de 339 (estudio 2) o 500 (estudio 1). Las trayectorias trazadas en este estudio están en línea con las halladas en Jackson Maldonado, Thal y Muzinek (1997) y en Jackson Maldonado (2004).

Por otro lado, en cuanto al español peninsular, Gallego y López Ornat (2005) evaluaron el vocabulario entre los 8 y los 30 meses de edad con la correspondiente adaptación de los CDI (López Ornat y otros 2005). Los autores hallan que la media de comprensión en los niños entre 8 y 15 meses de edad es de 96.6 ítems, variando entre 0 y la totalidad de los ítems (303); en cambio, la producción en el mismo periodo arroja una media de 15.93, oscilando entre 0 y 172 palabras. En estos niños, además, los autores hallan que el vocabulario comprensivo correlaciona con el productivo. Con respecto a los niños de 16 a 30 meses de edad, su vocabulario expresivo tiene una media de 222.23 ítems, y varía entre 3 y 588 ítems.

Otros estudios como el de López Ornat y Karousou (2005) y el de Mariscal, López Ornat, Gallego, Gallo, Karousou y Martínez (2007) brindan resultados algo distintos. Respecto de la comprensión, mientras las primeras brindan una media de 30 palabras ya a los 8 meses, los segundos brindan una media de cero para la misma edad; los resultados de ambos trabajos convergen hacia los 14-15 meses con medias de 150 palabras. Respecto de la producción, ambos estudios coinciden en que esta es nula en los meses iniciales y, a los 15 meses, las medias superan los 30 ítems.

En su estudio del vocabulario temprano de niños bilingües español-inglés de entre 19 y 30 meses de edad, Conboy y Thal (2006) no hallaron diferencias significativas entre el tamaño del vocabulario en inglés (M = 175.81 palabras) y en español (M = 144.63).

Otras investigaciones han analizado el desarrollo del vocabulario en diferentes lenguas, como el francés (Petito, Katerlos, Levy, Gauna, Treault y Ferraro 2001; Hilaire, Kern, Viguié, Dudognon, Langue y Romieu 2001; Thordadottir 2005; Boudreault, Cabirol, Trudeau, Poulin-Dubois y Sutton 2007; Bleses, Vach, Slott, Wehberg, Thomsen, Madsen y Basbøll 2008; Trudeau y Sutton 2011), el gallego (Bleses y otros 2008; Pérez Pereira y Resches 2011; Viana, Pérez-Pereira, Cadime, Silva, Santos y Ribeiro 2017) e, incluso, lenguas menos estudiadas como el changana, el ronga y la variedad de Mozambique del portugués (Vogt, Mastin y Aussems 2015). La variedad de lenguas de las que provienen los datos obtenidos con el CDI contribuye a construir un panorama más completo del desarrollo léxico, aunque el uso de distintas medidas para edades diversas complejiza la comparación de los resultados. Resulta claro que existe mucha variabilidad con respecto a las medidas de tamaño para las lenguas analizadas.

Así, podemos ver que el número de palabras (media o mediana, según el estudio) reportadas para cada edad varía ampliamente, dependiendo de la lengua e incluso de la variedad considerada. En cuanto al vocabulario comprensivo, observamos que, a los 8 meses, este puede variar desde 0 palabras para el español peninsular (Gallego y López Ornat 2005) o 3 para el español mexicano (Jackson-Maldonado y otros 1993, estudio 1) hasta 33.5 para el francés (Hilaire y otros 2001), 36 para el italiano (Caselli y otros 1995) o 42 para el español mexicano (Bleses y otros 2008); a los 15-16m, la comprensión puede variar de 140 palabras para el castellano mexicano (Bleses y otros 2008) y alrededor de 160 (para el castellano mexicano: Jackson Maldonado y otros 1993; para el francés: Boudreault y otros 2007, Hilaire y otros 2001, Kern 2007) hasta puntajes en torno a los 190 ítems (para el italiano: Caselli y otros 1995; y el inglés: Bates y otros 1995). Por otro lado, en cuanto a la producción, esta es prácticamente nula a los 8 meses, pero ya para el primer cumpleaños alcanza valores en torno a las 10 palabras en distintas lenguas (Bates y otros 1995, Mariscal y otros 2007, Petitto y otros 2001, Caselli y otros 1995, Vogt y otros 2015). A los 15-16 meses, los puntajes van de 27 para el italiano (Caselli y otros 1995) a puntajes por encima de las 30 palabras para el español peninsular (López Ornat y Karousou 2005, Mariscal y otros 2007) y hasta 48 para el francés (Trudeau y Sutton 2011). A los 29-30 meses, edad máxima prevista para la aplicación de los CDI, los puntajes van desde 364 o 385 para el español peninsular (López Ornat y Karousou 2005, Mariscal y otros 2007) hasta por encima de las 500 palabras en otro estudio de español peninsular (Gallego y López Ornat 2005), así como para el inglés (Bates y otros 1995) o el francés (Thordadottir 2005, Boudreault y otros 2007).

1.4. La composición del léxico en distintas lenguas y su variada clasificación

Diversas clasificaciones gramaticales han sido empleadas en el análisis de la composición del vocabulario temprano, así como multitud de instrumentos. En este apartado, sin embargo, nos concentramos principalmente en aquellas investigaciones basadas en los CDI o, solo en un caso, en el Early Language Inventory, reporte paterno del vocabulario productivo infantil que se considera un antecesor de los CDI (Bates, Beeghly, Bretherton, McNew, O´Connell y Reznick 1984). Asimismo, las categorías empleadas para clasificar los ítems de vocabulario también varían ampliamente; y, en algunos casos, se reportan palabras específicas. Además, en algunos estudios, se analizan los ítems producidos al menos por un porcentaje de los niños que constituyen la muestra evaluada (50% o 60%) y, en otros, se seleccionan las 20, 50 o 100 palabras con los más altos porcentajes de producción.

En el caso del inglés, Fenson y otros (1994), sobre la base de las palabras producidas por al menos el 50% de los niños de su muestra, hallaron que las tres categorías más frecuentes en el vocabulario comprensivo a los 16 meses son los sustantivos, seguidos por los verbos y, luego, por los términos de juegos y rutinas. En cuanto al vocabulario productivo a los 22 meses, se mantienen las mismas 3 categorías como las más frecuentes, solo que los sustantivos representan ahora una proporción aun mayor. Para los 30 meses, los sustantivos siguen siendo la categoría más frecuente, aunque se reduce su presencia proporcional, seguidos por los verbos y, luego, por la categoría “otros”. Como se ve, la diferencia entre los porcentajes para cada categoría varía en función de la edad de los niños.

También para el inglés, Bates, Marchman, Thal, Fenson, Dale, Reznick, Reilly y Hartung (1994) hallaron, nuevamente a partir de datos recogidos con el CDI, que, entre los 15 y 30 meses, cada categoría gramatical presentaba una curva de crecimiento variable en función del tamaño total del vocabulario en ese momento: así, mientras los sustantivos aumentaron más rápidamente desde el inicio hasta el momento en que el niño alcanzaba un vocabulario de 200 palabras, los predicados tuvieron una expansión lenta pero constante; y las palabras de clase cerrada, aunque representaban una proporción pequeña, evidenciaron una aceleración drástica cuando el vocabulario superaba las 400 palabras.

En cuanto al español, Jackson-Maldonado y otros (1993, estudio 1) compararon la composición del vocabulario de su muestra de niños hablantes de castellano mexicano con los datos de niños hablantes de inglés de Fenson y otros ([1993] 2007). Al igual que los niños anglohablantes, los hispanohablantes de 16 a 30 meses de edad produjeron más sustantivos comunes que otras categorías y, además, su número aumentó con el crecimiento del vocabulario total. Los predicados y las palabras de clase cerrada, en cambio, no mostraron ningún incremento. Además, las palabras más producidas en ambas lenguas en los niños de 16 a 30 meses fueron mamá y papá; otras palabras de alta frecuencia fueron los sonidos de animales y objetos, y aquellas que se refieren a objetos que los niños pueden manipular y a personas. En ambas lenguas, los primeros pronombres que aparecen son los personales (yo/I, tú/you) y los posesivos (mío(a)/mine y mi/my); las palabras sí/yes y no resultaron también muy frecuentes, así como algunos cuantificadores (en español: ya, más y no hay; en inglés: more ‘más’, some ‘algunos’ y all ‘todos’). Las palabras de clase cerrada mostraron, en cambio, frecuencias muy bajas.

Con respecto al castellano peninsular, Gallego y López Ornat (2005) hallaron que, en todo el periodo analizado (8-30 meses), la proporción de sustantivos es siempre la más alta. En la comprensión más temprana, estos superan a las fórmulas sociales. En cuanto al vocabulario expresivo, en el grupo menor (8-15 meses) los sustantivos suponen el 66% del total y las fórmulas, el 27%. En los niños mayores (16-30 meses), los sustantivos se mantienen estables alrededor del 55%, las palabras funcionales alcanzan un 13% y las fórmulas van perdiendo peso hasta llegar a un 10%, mientras que los predicados aumentan hasta un 22%.

Caselli y otros (1999), en su estudio con niños monolingües hablantes de inglés e italiano de edades entre 18 y 30 meses referido en el apartado anterior, hallaron que la aparición y el crecimiento de sustantivos, predicados, palabras funcionales y términos sociales siguen patrones similares en ambas lenguas. No encontraron diferencias entre los niños hablantes de italiano y los de inglés en el aprendizaje de verbos, aunque sí una pequeña ventaja de los italohablantes en la cantidad de palabras de clase cerrada. En cambio, hallaron una pequeña ventaja para los niños hablantes de inglés en cuanto a la proporción de sustantivos comunes y predicados cuando se les compara con los hablantes de italiano en el mismo nivel de vocabulario. Las autoras consideran que esta diferencia menor no es sino el reflejo estadístico del hecho de que los niños italianos tienen un mayor repertorio de palabras sociales, sobre todo en los momentos iniciales del desarrollo. Finalmente, hallaron también que el patrón general del desarrollo para nombres y verbos es bastante parecido en las dos lenguas.

También en el caso del francés, se ha observado un aumento de la proporción de sustantivos conforme aumenta el tamaño total del vocabulario, con una estabilización o incluso reducción relativa al final, así como un aumento en la proporción de verbos o predicados, que seguirían un patrón de desarrollo parecido, aunque representan una proporción menor a la de nombres (Hilaire y otros 2001, Kern 2007, Trudeau y Sutton 2011).

Conboy y Thal (2006), en su estudio del vocabulario temprano de niños bilingües español-inglés, hallaron que los porcentajes de palabras en cada categoría gramatical (términos sociales, sustantivos, predicados, palabras de clase cerrada) resultaron similares en ambas lenguas, con los sustantivos como la categoría más frecuente entre los 20 y 30 meses de edad, seguidos por los términos sociales, los predicados y las palabras de clase cerrada.

Por último, Bornstein, Cote, Maital, Painter, Parak, Pascual, Pêcheux, Ruel, Venuti y Vyt (2004) evaluaron la composición del vocabulario expresivo de niños de 20 meses de edad en siete comunidades lingüísticas y hallaron que, en todas, la producción de sustantivos superaba la de cualquier otra clase gramatical. Asimismo, hallaron correlaciones entre sustantivos, por un lado, y verbos, adjetivos y palabras de clase cerrada, por otro.

En suma, los resultados apuntan a una clara prevalencia de los sustantivos en las lenguas consideradas, evidente en investigaciones con distintos métodos (Jackson-Maldonado y otros 1993, Fenson y otros 1994, Bates y otros 1994, Bornstein y otros 2004 y las referencias allí consignadas); estos, además, aumentan principalmente al inicio del desarrollo (Jackson-Maldonado y otros 1993, Bates y otros 1994). Es importante señalar que, si bien la composición misma de los CDI presenta una mayor frecuencia de sustantivos que otras categorías gramaticales, los resultados disponibles a la fecha parecen apoyar la prevalencia de sustantivos propuesta y discutida ya desde el trabajo pionero de Gentner (1982). Los resultados presentados muestran que los adjetivos y verbos siguen a los sustantivos en cuanto a prevalencia, dejando a las palabras funcionales en último lugar (Fenson y otros 1994, Bates y otros 1994, Bornstein y otros 2004, y Jackson-Maldonado y otros 1993).

1.5. Propósito del estudio

El presente estudio analiza el tamaño y la composición del vocabulario, tanto comprensivo como productivo, de niños peruanos hablantes de castellano divididos en dos grupos de edad: de 8 a 15 meses y de 16 a 30 meses. Exploramos la existencia de cambios significativos con la edad, para lo cual trabajamos con subgrupos de edad, y, también, en función del género de los niños. En cuanto a la composición del vocabulario, nuestros resultados consideran solo aquellos ítems que ocupan las primeras 50 posiciones en términos de ser comprendidos o producidos, según el caso, por mínimo el 50% de los niños (Top 50). En el caso de los ítems del Top 50, se analiza la composición del vocabulario considerando una lista exhaustiva de categorías gramaticales y el subgrupo de edad. Finalmente, exploramos la existencia de correlaciones entre determinadas categorías gramaticales cuya relación sintáctica podría sugerir un desarrollo paralelo.

2. METODO

2.1 Participantes

Participaron 191 niños residentes en Lima, en dos rangos de edad: entre 8 y 15 meses (M = 11.44 meses, DT = 2.16), y entre 16 y 30 meses (M = 22.34 meses, DT = 4.38). Los participantes fueron contactados a través de distintos medios, entre ellos avisos por redes sociales, contactos personales, centros educativos, etc. El grupo de menor edad estaba compuesto por 87 niños (46 niñas y 41 niños) y el grupo de mayor edad, por 104 (59 niñas y 45 niñas). Se midió el nivel socioeconómico de los padres en función del nivel máximo de educación alcanzado por la madre, como se ha hecho en estudios previos (Hoff-Ginsberg 1991; Hart y Risley 1995; Dollaghan, Campbell, Paradise, Feldman, Jansoky, Pitcairn y Kurs-Lasky 1999; Hoff 2003; Jackson-Maldonado y Bárcenas 2006). En ambos grupos de edad, la mayoría de las madres tenían estudios universitarios: 72.1% en el grupo de 8 a 15 meses de edad y 72% en el de 16 a 30 meses. Las madres con educación técnica o secundaria representaban el 27.9% en el grupo de 8 a 15 meses y el 28% en el de 16 a 30 meses. Próximamente esperamos obtener datos con una representación ás variada del nivel socioeconómico.

2.2 Materiales

Se aplicó las Formas I y II de la adaptación al castellano peruano de los Inventarios de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates, y se emplearon los datos provenientes de las secciones Información general y Vocabulario de cada Forma.

2.3. Diseño

Para nuestro estudio, las variables demográficas incluyen la edad de los niños y el género, y las variables lingüísticas, el número de ítems comprendidos y el número de ítems producidos por los niños de 8 a 15 meses (en el caso de la Forma I), y el número de ítems producidos por los niños de 16 a 30 meses (en el caso de la Forma II), así como a qué clase gramatical pertenecen dichos ítems. Analizamos, pues, el tamaño del vocabulario y su composición. Debido a que no existen antecedentes de análisis del vocabulario infantil peruano en términos de las categorías gramaticales presentes,4 optamos por hacer una clasificación lo más exhaustiva posible. Así, clasificamos los ítems en sustantivo; verbo; adjetivo; adverbio; pronombre, determinante y cuantificador; interrogativa; onomatopeya; interjección; expresión/frase; y otros5.

Si bien en términos generales seguimos la clasificación de Caselli y otros (1999), y Jackson-Maldonado y otros (1993), en lugar de agrupar los ítems de algunas secciones temáticas de la subsección Vocabulario del CDI dentro de una misma clase gramatical, clasificamos los ítems uno por uno, siguiendo la categorización del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Asimismo, a diferencia de estudios anteriores, consideramos también los nombres propios como sustantivos. Estimamos que este nivel de detalle es importante por tratarse de un primer estudio sobre la composición del vocabulario temprano de los niños peruanos.

La sección Vocabulario de la Forma I (de aquí en adelante, Vocabulario I) comprende 343 ítems y la de la Forma II (de aquí en adelante, Vocabulario II), 600 ítems. En el caso del Vocabulario I (niños de 8 a 15 meses), se analizó, por un lado, el vocabulario comprensivo y, por otro, el vocabulario productivo. Así, en cuanto al vocabulario comprensivo, se asignó los valores 0 si el niño no comprendía la palabra y 1 si la comprendía ya (independientemente de que también la dijera); en cuanto al vocabulario productivo, se asignó el valor 0 si el niño no decía la palabra y 1 si la decía ya. A los ítems del Vocabulario II (niños de 16 a 30 meses) se les asignó los valores 0 si el niño no producía el ítem en cuestión y 1 cuando sí lo producía. Las variables Vocabulario I y Vocabulario II se calcularon sumando los puntajes de los ítems.

3. RESULTADOS

Los datos fueron analizados empleando el paquete estadístico SPSS versión 21. En primer lugar, se analizaron el tamaño del vocabulario comprensivo y productivo a los 8-15 meses, y el vocabulario productivo a los 16-30 meses. En segundo lugar, comparamos el vocabulario productivo de ambos grupos, empleando la mediana, con el estadístico U de Mann Whitney (debido a que la distribución de los puntajes totales y de las escalas presentaron una distribución no normal). Además, se emplearon los puntajes y el estadístico U de Mann Whitney para comparar niños con niñas, y subgrupos de edad (8-11 vs. 12-15 meses y 16-23 vs. 24-30 meses). Posteriormente, analizamos la composición del vocabulario considerando los ítems que ocupan las primeras 50 posiciones (de ahí el nombre Top 50) en tanto son comprendidos o producidos por mínimo el 50% de los niños. Asimismo, exploramos la existencia de correlaciones entre determinadas categorías gramaticales por medio del estadístico Spearman. Finalmente, comparamos la producción de las distintas categorías gramaticales de los niños menores (8-15 meses) y los mayores (16-30 meses), empleando las medianas y el estadístico U de Mann Whitney.

3.1. Tamaño del vocabulario

Cuando tienen entre 8 y 15 meses, el vocabulario de los niños es principalmente receptivo. La mediana de palabras comprendidas es de 103 (N = 87, Mín = 2, Máx = 306, DT = 76.73). En cambio, en producción, la mediana es de solo 4 ítems (N = 87, Mín = 0, Máx = 58, DT = 9.33). En el caso de los niños de 16 a 30 meses, el CDI ofrece información solo sobre su vocabulario productivo. Así, encontramos que la mediana de palabras producidas es de 94 ítems (N = 105, Mín = 3, Máx = 554, DT = 145.24).

Comparamos el vocabulario productivo de los niños menores (8-15 meses) con el de los niños mayores (16-30 meses) y encontramos que el de los mayores era significativamente más grande (Mdn = 94) que el de los menores (Mdn = 4) (U = 341,5, p < .001, r =.038), un efecto de tamaño moderado.

Exploramos también si existían diferencias significativas por subgrupos de edad. Así, en el caso de los niños de 8-15 meses, no se observa una diferencia significativa entre el vocabulario comprensivo a los 8-11 meses (N = 46, Mdn = 103.5, DS = 69.43) y a los 12-15 meses (N = 41, Mdn = 90, DS = 83.5; p = .607). En el caso del vocabulario productivo, en cambio, sí encontramos que el vocabulario de los niños de 12-15 meses (N = 41, Mdn = 7, DS = 11.25) es significativamente mayor que el de los de 8-11 meses (N= 46, Mdn= 2, DS= 5.13) (U= 472.5, p < .001, r =.43), un efecto de tamaño moderado.

En cuanto al grupo de niños de 16-30 meses, no se encontraron diferencias significativas entre los puntajes de los niños de 16 a 23 meses de edad (N= 54, Mdn = 92.5, DS = 134.4) y los de 24 a 30 meses (N= 51, Mdn = 96, DS = 156.3) (p = .651).

Exploramos, también, si existían diferencias por género. En el grupo de menor edad (8-15 meses), no encontramos diferencias significativas en cuanto al tamaño del vocabulario comprensivo (p= .07) ni del productivo (p = .67) entre niños (comprensión: N = 41, Mdn = 132, DS= 83.9; producción: N = 41, Mdn = 4, DS = 10.4) y niñas (comprensión: N = 46, Mdn = 83, DS = 65.4; producción: N= 46, Mdn= 3, DS= 8.3). En el grupo de mayor edad (16-30 meses), la producción de niños (N = 59, Mdn = 111, DS = 145.1) y niñas (N= 46, Mdn = 88, DS =146.3) también fue equivalente (p= .58). Dado que no se encontró ninguna diferencia significativa asociada con el género, no exploramos más este aspecto.

3.2. Composición del vocabulario

Analizamos la composición del vocabulario en términos de las categorías gramaticales (sustantivo; verbo; adjetivo; adverbio; pronombre, determinante y cuantificador; interrogativa; onomatopeya; interjección; expresión/frase; y otros) presentes en cada grupo de edad (8-15 y 16-30 meses), y exploramos nuevamente la existencia de diferencias por subgrupos de edad.

En las tablas siguientes, presentamos los resultados considerando solo aquellos ítems que ocupan las primeras 50 posiciones en términos de ser comprendidos o producidos, según sea el caso, por mínimo el 50% de los niños. Se considera, pues, un máximo de 50 ítems por tabla a menos que haya “empates” entre ítems, es decir, casos en que haya dos o más ítems en la misma posición, esto es, con el mismo porcentaje de producción. Así, el número total de los ítems que conforman la lista del Top 50 constituye el N indicado en cada tabla y el % indica el porcentaje que representan los ítems de cada categoría en relación con la lista en cuestión (que constituiría, pues, el 100% respecto del cual se calculan los porcentajes recogidos en las tablas).

3.2.1. Niños 8-15 meses: vocabulario comprensivo y productivo por categoría gramatical

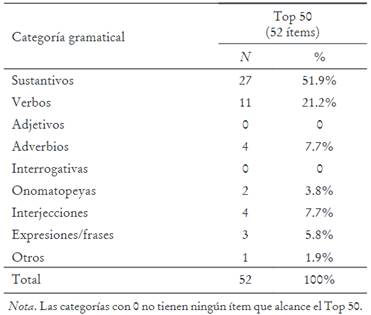

En el Top 50 de los niños menores, encontramos un total de 52 ítems (debido a algunos empates) comprendidos por el 50% de los niños, como mínimo. Los porcentajes de comprensión de estos ítems varían entre el 56.3% y el 94.3% de los niños (es decir, son comprendidos por entre 49 y 82 niños).

En cuanto al análisis por categorías gramaticales de los ítems que conforman el Top 50 (ver Tabla 1), observamos que la categoría más presente es la de sustantivos, que representa algo más de la mitad de la lista, seguida por los verbos y, en tercer lugar, por los adverbios e interjecciones. En este punto del desarrollo, además, son comprendidas algunas expresiones/frases (basta, se acabó, ya para; gracias; y ya está), onomatopeyas y otros. Según lo observado en el Top 50, los niños aún no comprenden adjetivos o interrogativas de forma generalizada.

Debido a que, en este grupo de edad, el vocabulario productivo es aún escaso, el Top 50 comprende solo 2 ítems, mamá y papá. El primero es producido por el 63.2% de los niños y el segundo, por el 51.7%.

Así, observamos en este grupo de edad la ya conocida disparidad entre comprensión y producción: en el caso de los niños peruanos, su vocabulario comprensivo es bastante mayor que el productivo. Asimismo, en cuanto a la composición léxica, tanto en comprensión como en producción, la categoría más frecuente (y la única cuyos ítems son producidos por al menos el 50% de los niños en ambos casos) es la de sustantivo.

3.2.2. Niños 16-30 meses: vocabulario productivo por categoría gramatical

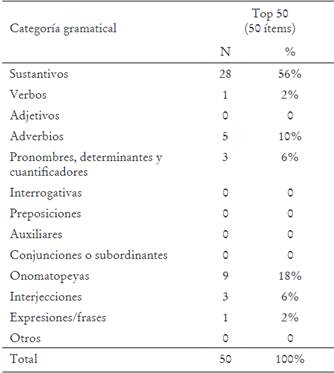

En el caso del grupo de niños de 16 a 30 meses de edad, observamos que los ítems del Top 50 son producidos por entre 51.4% y 98.1% de los niños (es decir, entre 54 y 103 niños), este último bastante superior al porcentaje máximo observado en el grupo de 8 a 15 meses.

Como podemos ver en la Tabla 2, la variedad del vocabulario productivo aumenta considerablemente a esta edad en relación con el rango de edad anterior. La categoría gramatical con mayor presencia sigue siendo la de los sustantivos, seguida por las onomatopeyas y, finalmente, por los adverbios. Las interjecciones aparecen en cuarto lugar, acompañadas en la misma posición por pronombres, determinantes y cuantificadores. Vemos que, según lo observado en el Top 50, los niños de nuestra muestra no producen aún adjetivos, pronombres interrogativos, preposiciones, verbos auxiliares ni conjunciones/subordinantes de forma generalizada.

3.2.3. Diferencias de composición del vocabulario por subgrupos de edad

Se analizó por medio del estadístico U de Mann Whitney si existían diferencias significativas entre las medianas de las distintas categorías gramaticales de los dos subgrupos de edad considerados al interior de cada grupo (8-15 y 16-30). En el grupo menor, no se encontraron diferencias significativas en la comprensión entre los 8-11 meses (N = 46) y los 12-15 meses (N = 41) en ninguna de las diez categorías gramaticales en que se clasificaron las palabras del CDI Forma I (significatividad entre p = 0.09 y p = 0.93). En la producción, en cambio, fueron halladas diferencias significativas entre el subgrupo menor (N = 46) y el mayor (N = 41) en dos categorías: en los nombres, la mediana pasó de 1.5 a los 8-11 meses a 3 a los 16-30 meses (U = 519, p < .001, r = -0.39.); y las onomatopeyas, de 0 a 3 de un rango de edad al siguiente (U = 518, p < .001, r = -0.46). En las categorías expresión/frase e interjecciones, también se encontraron diferencias significativas que, sin embargo, desestimamos debido a que los valores de las medianas en todos los casos eran prácticamente 0. En el resto de categorías, no hubo evidencia de significatividad (valores de p entre 0.11 y 1) en las diferencias entre subgrupos.

En el grupo mayor, no hubo diferencias significativas entre el grupo de edad entre 16 y 23 meses (N = 54) y el de 24 a 30 meses (N = 51), en ninguna de las doce categorías gramaticales en que se clasificaron las palabras del CDI Forma II (significatividad entre p= 0.21 y p = 0.91).

3.3. Correlaciones entre categorías gramaticales

Finalmente, empleamos el estadístico Spearman rho para buscar correlaciones entre categorías gramaticales cuya relación sintáctica en la producción de frases y oraciones pudiera sugerir un desarrollo paralelo. Así, siguiendo en parte a Bornstein y otros (2004) y a Gallego y López Ornat (2005), analizamos si los sustantivos correlacionan con adjetivos, verbos y preposiciones; y si los verbos correlacionan con adverbios y preposiciones (además de con auxiliares, en el caso del grupo de mayor edad). La motivación detrás de estas correlaciones, además de los antecedentes mencionados, reside en que los adjetivos suelen modificar a los sustantivos y en castellano, además, concuerdan con ellos. Por motivos similares, buscamos correlaciones entre verbos y adverbios y entre verbos y adjetivos, ya que aparecen en una relación de modificación similar a la de adjetivos y sustantivos, aunque sin concordar. Por último, analizamos la relación entre preposiciones, por un lado, y sustantivos y verbos, por otro, pues las primeras encabezan modificadores de ambas categorías.

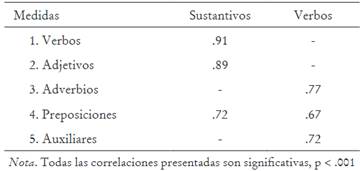

En el caso de los niños de 8 a 15 meses, en cuanto al vocabulario comprensivo, se encontraron las correlaciones de la Tabla 3. Como se aprecia, las correlaciones entre sustantivos y verbos, entre sustantivos y adjetivos, y entre verbos y adverbios fueron significativas y grandes. Entre sustantivos y preposiciones, y entre verbos y preposiciones, las correlaciones fueron medianas.

Tabla 3 Correlaciones entre categorías gramaticales en el vocabulario comprensivo. Niños de 8 a 15 meses

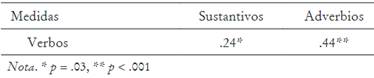

Con respecto al vocabulario productivo de los niños de 8 a 15 meses, encontramos dos correlaciones significativas: entre sustantivos y verbos (p = .03), una correlación pequeña, y entre verbos y adverbios (p < .001), una correlación mediana (ver Tabla 4).

Tabla 4 Correlaciones entre categorías gramaticales en el vocabulario productivo de los niños de 8 a 15 meses

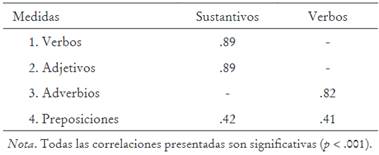

A continuación, la Tabla 5 muestra las correlaciones para los niños de 16 a 30 meses. Como se puede apreciar, en este caso, todas las correlaciones resultaron significativas y grandes.

3.4. Comparación del vocabulario productivo de los niños de 8 a 15 meses y el de los niños de 16 a 30 meses

Más allá de la evidente diferencia cuantitativa entre la producción en ambos grupos de edad, observamos que se distinguen por los ítems que ocupan el Top 50, es decir, aquellos que son producidos por al menos el 50% de los niños. Mientras que para los menores (8-15 meses) solo dos ítems (mamá y papá, ambos sustantivos) integran este grupo, para los mayores (16-30 meses) encontramos ya 52 ítems: 28 sustantivos, 3 verbos (vamos, ir(se) y abrir), 5 adverbios (no, sí, ya, ya/ok y ahí), 3 pronombres, determinantes o cuantificadores (los pronombres mío(a) y yo, y el cuantificador dos), 9 onomatopeyas (6 de animales, 2 de ruidos de carro y una para el ruido de caerse), 3 interjecciones (hola, adiós/chau y ¿ah?/¿eh?) y una expresión o frase (gracias).

Por otro lado, en ambos grupos, también, los sustantivos son la categoría más frecuente y, también en ambos, los padres reportan la ausencia de producción de interrogativas y adjetivos entre las palabras más frecuentes.

4. DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, podemos observar tanto similitudes como diferencias entre el vocabulario temprano de los niños peruanos y lo que sabemos acerca de la comprensión y producción en otras lenguas o variedades de español durante periodos de edad equivalentes. En primer lugar, como era de esperarse, la comprensión precede a la producción. En cuanto al desarrollo en el grupo de menor edad (8-15 meses), su vocabulario productivo es aún muy reducido y aparentemente inferior al reportado para muestras en otros idiomas y variedades del español. Así, para el inglés, Fenson y otros (1994) hallaron que, antes de los 12 meses, el vocabulario expresivo es mínimo, así como las diferencias interindividuales. Sin embargo, la producción reportada por dichos autores para los niños hablantes de inglés es aparentemente mayor a la de los niños peruanos de este estudio: mientras que la mediana de los angloparlantes es de poco menos de 10 palabras a los 12 meses y 40, a los 16 meses, la de los niños peruanos es de 4 palabras para el periodo comprendido entre los 8 y 15 meses.

Por otro lado, los resultados brindados por Gallego y López Ornat (2005) para niños españoles de 8 a 15 meses arrojan también medidas superiores a las de los niños peruanos en el caso del vocabulario productivo (una media de 15.93 frente a una mediana de 4 para los niños peruanos). Sin embargo, en el caso del vocabulario comprensivo, los niños peruanos parecerían superar ligeramente a los hablantes de la variedad peninsular del castellano: los primeros evidencian una mediana de 103, mientras que los segundos tienen una media de 96.69. En el caso del castellano mexicano, los datos de Jackson-Maldonado y otros (1993, estudio 2) muestran un desarrollo aparentemente cercano al que sugieren nuestros datos: en producción, las medias de los niños mexicanos van de 0 (7-8 meses) a 13.5 (15 meses), y la mediana de los peruanos en todo ese rango de edad es de 4; en comprensión, las medias de los mexicanos van de 17 (7-8 meses) a 161.5 (15 meses), y la de los peruanos para el periodo de 8 a 15 meses es, como ya se mencionó líneas arriba, de 103.

Para cuando los niños peruanos tienen entre 16 y 30 meses, observamos que su vocabulario productivo aumenta considerablemente pasando de 4 palabras a los 8-15 meses a 94 a los 16-30 meses. Un aumento considerable ocurre también en el caso de los hablantes de inglés (Fenson y otros 1994), que pasan de una mediana de 44 palabras a los 16 meses a 573 a los 30 meses. Por su parte, Gallego y López Ornat hallan también para los niños españoles del mismo grupo de edad un aumento importante en el vocabulario, que pasa de una media de 15.93 a los 8-15 meses a una de 222.23 ítems a los 16-30 meses, aunque con valores bastante más altos que los de los niños peruanos (mediana de 4 para el grupo menor y de 94, para el mayor). De manera análoga, Jackson-Maldonado y otros (1993) reportan que los niños hablantes de castellano mexicano pasan de una media de 103 ítems a los 15-16 meses a una de 399 a los 28-31 meses, aparentemente también por encima de lo hallado para los niños peruanos. Si bien los niños peruanos tienen ya un vocabulario productivo importante para este momento, algunos datos individuales son muy bajos y, además, el desempeño del grupo es muy variable (con una DS superior a la mediana).

Si miramos ahora la composición del vocabulario a los 8-15 meses, observamos coincidencias en cuanto a las palabras que lo integran en el caso de los niños hablantes de español peruano y los de inglés o castellano de México. Como se recordará, en el caso de la muestra peruana solo dos palabras eran producidas por mínimo el 50% de los niños del grupo de menor edad: mamá y papá (con frecuencias de 63.2% y 51.7% respectivamente), las cuales se encuentran también en la lista de términos producidos por al menos el 60% de los niños de 16-30 meses hablantes de español mexicano (Jackson-Maldonado y otros 1993), por un lado, y de inglés de los EE. UU., por otro (Fenson y otros [1993] 2007).

En cuanto a la presencia de distintas categorías gramaticales en el vocabulario de los niños peruanos, en ambos grupos de edad (8-15 meses y 16-30 meses) priman, tanto en el comprensivo como en el productivo, los sustantivos. En el caso de los niños menores, las otras categorías frecuentes en la comprensión son los verbos, seguidos por los adverbios y las interjecciones; en la producción, las únicas dos palabras que superaban la valla del 50% son dos sustantivos: mamá y papá. En el caso de los niños mayores, después de los sustantivos, las palabras más producidas son las onomatopeyas y luego los adverbios, seguidos por otras categorías gramaticales. Entre las palabras específicas que producen, encontramos mamá y papá, como en la producción de los niños menores, pero también una variedad de ítems: agua, guau-guau, no, hola, chau, pan, miau y sí, entre otros.

Los resultados de los niños con edades entre 8 y 15 meses hablantes de castellano peninsular (Gallego y López Ornat 2005) revelan también una primacía de los sustantivos, seguidos por las fórmulas (categoría que incluye, en su caso, interjecciones, lo que nosotros hemos llamado onomatopeyas, además de juegos y rutinas sociales), los predicados (categoría que incluye verbos, adjetivos y palabras para expresar tiempo) y, finalmente, las palabras funcionales (que consideran pronombres, determinantes, interrogativas, preposiciones, locativos y cuantificadores). En el caso de los niños mayores (16-30 meses), se repite la primacía de los sustantivos, seguidos ahora por los predicados, las palabras funcionales y, finalmente, las fórmulas.

Jackson-Maldonado y otros (1993) reportan, para niños mexicanos de edades entre 16 y 30 meses, un vocabulario compuesto principalmente por sustantivos comunes, y algunos predicados y palabras de clase cerrada. Asimismo, varios de los términos registrados para los niños peruanos del grupo de mayor edad se repiten en la lista de palabras producidas por al menos el 60% de los niños mexicanos. Con miras a explorar de manera más precisa el nivel de coincidencia entre ambas muestras, calculamos también cuáles eran los ítems producidos por al menos el 60% de los niños peruanos. Las palabras coincidentes entre ambas muestras, mexicana y peruana, resultaron las siguientes: mamá, papá, abuela, gato, gracias, hola, chau/adiós, (también byebye en México), agua, comida/papa, leche, pan, zapato, globo, no, sí, ya, mía/mío, bee (oveja), cua-cua (pato), miau (gato), y guau-guau (perro). Como se puede ver, se trata de términos de diferentes categorías gramaticales que permiten al niño referir a elementos de su entorno más próximo, así como interactuar con sus cuidadores.

La recurrencia de ciertas palabras específicas dentro del vocabulario temprano de distintas lenguas o variedades se observa también, para el caso del inglés, en Rescorla y otros (2013). Los autores elaboran un listado con los 50 ítems con mayor porcentaje de producción tanto en niños hablantes de inglés de los EE. UU. como en niños coreanos de entre 18 y 35 meses de edad. Podemos extender el alcance de las coincidencias contrastando la lista hallada por los autores con la peruana. Los ítems comunes a ambas listas resultan los siguientes: mamá, papá, agua, leche, pelota, perro, gato, ojo, nariz, pie, mano, zapato, carro, abuela, no, hola y sí.

Finalmente, encontramos diversas correlaciones entre las categorías gramaticales en el desarrollo del vocabulario de los niños peruanos. Así, encontramos que, entre los 8 y 15 meses de edad, los sustantivos correlacionan con los verbos y estos con los adverbios, tanto en comprensión como en producción. Se trataría, aparentemente, de correlaciones tempranas y transversales a las dos modalidades. Además, en comprensión también correlacionan sustantivos con adjetivos y preposiciones, y verbos con preposiciones. El grupo de edad de 16-30 meses, evaluado solo en producción, mostró estas mismas correlaciones, además de la encontrada entre verbos y auxiliares. Esto reforzaría los hallazgos de Bornstein y otros (2004), quienes hallaron que los sustantivos correlacionaban con verbos, adjetivos y palabras de clase cerrada en el vocabulario productivo. Nuestros hallazgos apuntan a que dichas correlaciones son observables no solo en la producción, sino también en la comprensión de los niños hablantes de español del Perú evaluados. Asimismo, nuestros resultados extienden los hallazgos previos al evidenciar también correlaciones entre verbos y otras categorías, como son los adverbios, preposiciones y auxiliares en este grupo.

En síntesis, observamos que, en momentos tempranos como los aquí analizados, el vocabulario infantil comprende, principalmente, sustantivos, seguidos de categorías distintas según nos enfoquemos en la comprensión o en la producción: verbos, adverbios e interjecciones (en el caso del vocabulario comprensivo de los niños menores), y onomatopeyas y adverbios (en el caso del vocabulario productivo de los niños mayores). Si nos concentramos en la producción, notamos que tanto sustantivos como onomatopeyas constituyen categorías que permiten al niño referir o etiquetar elementos de su entorno cercano: los sustantivos son las formas típicas, canónicas para esto, pero las onomatopeyas cumplen, al fin y al cabo, la misma función, aunque son más propias del habla infantil que de la adulta. Se trata, pues, de categorías que revelan claramente el desarrollo referencial del niño, así como su habilidad para propiciar o participar de escenarios de atención conjunta con el adulto. En el caso de los adverbios, se trata de términos (como sí, no) que, más que referir a un objeto, interpelan al interlocutor, y permiten al niño responder e interactuar efectivamente en el marco de dinámicas en el hogar.

Es claro, además, que el desarrollo de los verbos y las palabras de clase cerrada constituye un hito aún posterior. Las razones podrían hallarse, en parte, en el complejo sistema de conjugación verbal del español, así como en las mayores demandas que supone el manejo de la estructura argumental de los verbos.

En un contexto como el actual en que no existen análisis en profundidad del desarrollo lingüístico en general o léxico en particular del castellano por parte de niños peruanos, esperamos haber brindado un panorama detallado de dicho fenómeno, así como de su relación con los resultados disponibles para la adquisición en otras lenguas y variedades del español. Asimismo, es importante destacar la utilidad de contar ahora con una adaptación al castellano peruano de los Inventarios de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates, pues ello permitirá un análisis a mayor escala y con más posibilidades de generar resultados comparables con los de otras lenguas o variedades del español.

Consideramos que, sobre la base de los análisis y resultados aquí presentados, se avanza en la comprensión de cómo los niños peruanos aprenden su lengua y, específicamente, el léxico de esta. De especial importancia resultaría examinar la aparente desventaja en términos del menor vocabulario productivo de los niños peruanos en comparación con los que están aprendiendo la variedad peninsular o la mexicana del castellano. Son necesarios, sin embargo, estudios con una muestra mayor para confirmar nuestros hallazgos.