O ambiente escolar é essencial para o desenvolvimento físico e intelectual de todo estudante, bem como, para seu bem-estar; é neste contexto que a maioria dos indivíduos obtém conhecimentos e competências para viver coletivamente (Melo & Morais, 2019). A escola tem papel relevante na formação do indivíduo, assim o bem-estar no contexto escolar tem sido valorizado como um indicador de adaptação e de processos de resiliência (Cassoni et al., 2017). Contudo, existem fatores de risco, compreendidos como aspectos contextuais ou individuais que incidem sobre a pessoa, podendo desencadear resultados negativos no desenvolvimento físico, comportamental e psicossocial (Wright et al., 2013). Dentre os fatores de risco destaca-se a insatisfação com a vida, que contribui para o abandono escolar e resultados acadêmicos insatisfatórios (Melo & Morais, 2019) e a falta de apoio de professores e pares, que pode interferir no ambiente escolar e, consequentemente, no insucesso acadêmico (Martins et al., 2018). Nesse cenário a experiência escolar mostra-se ameaçada em seu papel promotor de desenvolvimento e resiliência.

Os contributos da investigação integrada da resiliência demonstram que os processos resilientes se dão a partir da interação entre indivíduos, seus ambientes e como acessam os recursos necessários para lidarem bem com as dificuldades (Ungar et al., 2019). Assim, um sentimento de pertencer vinculado ao de bem-estar podem criar entre os estudantes um senso simultâneo de coesão fora e dentro do ambiente escolar. Em virtude disso, diferentemente de uma característica inata, a resiliência é influenciada pelos diferentes contextos e culturas, fornecendo ferramentas que estão associadas a melhores resultados de desenvolvimento (Ungar et al., 2019).

De acordo com Fergus e Zimmerman (2005), na trajetória de vida, existem diferentes formas de enfrentamento das adversidades; tem-se pessoas com boa adaptação em resposta à baixa adversidade, as adaptadas; pessoas expostas à elevada adversidade que não se adaptam, os vulneráveis e; pessoas expostas à altas adversidades, que conseguem se adaptar, as chamadas resilientes. Os resilientes possuem recursos pessoais, relacionais e contextuais, que utilizam no enfrentamento das dificuldades, semelhante ao que fazem os adaptados, apesar das diferenças nas experiências de vida. Os processos de resiliência ajudam as pessoas a ultrapassarem a adversidade e serem, muitas vezes, estimuladas por ela, tem-se de forma clara que não existe universalidade dos efeitos de acontecimentos negativos na vida (Fergus & Zimmerman, 2005; Ungar et al., 2019); diferentes pessoas, processos, vivências, percepções, enfrentamentos e sentimentos.

Segundo Diener (1984), o estudo do bem-estar subjetivo deve se basear na própria experiência do indivíduo, considerando suas percepções, avaliações, presença de afetos positivos e a satisfação com a vida. Assim, o conceito de bem-estar subjetivo está relacionado à satisfação da pessoa com a própria vida, além da capacidade cognitiva e emocional de considerar e pesar várias fontes diferentes de informação (Cassoni et al., 2017). No contexto educativo, sabe-se que altos níveis de satisfação com a vida estão associados a autoeficácia acadêmica (Moksnes et al., 2019), melhor desempenho (MacCann et al., 2020), redução de comportamentos externalizantes e internalizantes (Chen & Cheng, 2020; Jiang et al., 2019) e aumento do envolvimento dos alunos na escola (Moore et al., 2019). Tais achados enfatizam a contribuição da satisfação com a vida nas trajetórias educacionais positivas. Nesse cenário, investigar a satisfação com a vida em estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (EF), permite conhecer o fenômeno para, posteriormente, contribuir para com a qualidade de vida e bem-estar destes alunos, facilitando o aprendizado e favorecendo processos de resiliência. A satisfação com a vida é influenciada por fatores internos e externos e compreendida como um construto complexo com dimensões cognitiva e afetiva (Diener, 1984), que pode constituir fator de risco e ser constituída por esses.

Infelizmente existem inúmeros fatores de risco ao desenvolvimento físico, socioemocional e cognitivo dos estudantes; a literatura tem destacado a exposição à violência tanto na família quanto na escola (Achkar et al., 2019; Antunes et al., 2020), como muito prejudicial ao desenvolvimento. Em decorrência da violência intrafamiliar, os adolescentes podem apresentar menores níveis de satisfação com a vida e problemas com o desempenho acadêmico (Achkar et al., 2019). Estudos também mostraram que adolescentes que foram vítimas de violência por membros da família relataram sofrer bullying (Antunes et al., 2020) e podem apresentar cerca de cinco vezes mais chances de ter sintomas depressivos do que os outros estudantes (Giordani et al., 2017). O aumento da prevalência de componentes violentos tem sido observado também na escola, tais relações indicam que adolescentes que sofrem violência na família podem estar mais vulneráveis a serem vítimas em outros contextos (Giordani et al., 2017).

Outro fator de risco, presente no contexto de adolescentes e jovens adultos é a discriminação cotidiana. Frequentemente, adolescentes são alvo de tratamentos e atitudes injustas que se configuram como discriminação. Por sua vez, essas ações possuem consequências significativas que afetam negativamente o indivíduo psicológica e fisicamente (Major & Sawyer, 2009). A discriminação é vista como um fator restritivo no acesso a importantes recursos por meio da segregação institucionalizada, impactando a auto categorização por pertencer a um grupo desprivilegiado (Freitas et al., 2018). Segundo Major e Sawyer (2009), a discriminação é uma ação dita como injusta pela pessoa que sofre o ato e relaciona-se somente ao pertencimento de um indivíduo a um grupo considerado estigmatizado socialmente ou na incorporação de uma característica, como etnia, sexo, tamanho corporal ou orientação sexual. Assim, a discriminação está envolvida com a desvalorização do indivíduo a partir do reconhecimento de uma diferença baseada em alguma característica, como cor da pele ou orientação sexual.

Estudos sinalizam que adolescentes possuem maior suscetibilidade que adultos de terem depressão em decorrência da discriminação (Freitas et al., 2018). Além disso, estudantes com sobrepeso/obesidade e com determinados atributos individuais (magro, alto, baixo, pertencente a outro grupo étnico, rico, pobre, pessoas com deficiência) apresentam maior probabilidade de sofrerem bullying (Alexius et al., 2018). Ademais, ser mulher foi considerado um preditor positivo significativo de associação entre discriminação, depressão e satisfação com a vida (Freitas et al., 2018). Por assim dizer, vítimas de discriminação podem se tornar mais vulneráveis a problemas de saúde física e emocional ao longo do tempo. Dessa maneira, tanto a presença de violência quanto o aumento da discriminação, podem contribuir para a maximização de desfechos desfavoráveis ao desenvolvimento, aumentando reprovação e a evasão escolar (Achkar et al., 2019; Freitas et al., 2018), diminuição do bem-estar (Alcantara et al., 2019; Alexius et al., 2018; Giordani et al., 2017) e enfraquecimento das crenças de autoeficácia (Achkar et al., 2019; Freitas et al., 2018).

Além de identificar os riscos à satisfação com a vida dos estudantes dos anos finais do EF e, consequentemente, ao ajustamento na trajetória de vida, estudos que focalizam os recursos dos alunos e dos seus contextos mostram-se como prioridade, pois compreender os mecanismos protetivos e promotores do desenvolvimento socioemocional pode auxiliá-los na formação escolar e interpessoal. Os fatores de proteção são características individuais ou contextuais que diminuem, amenizam ou evitam o impacto dos fatores de risco, possibilitando, a busca de alternativas para enfrentar situações adversas (Wright et al., 2013). Assim, os indicadores de risco e de proteção podem auxiliar na compreensão dos processos de resiliência, como um sistema dinâmico de se adaptar de forma positiva às perturbações que ameaçam o funcionamento do indivíduo, a sua viabilidade ou o seu desenvolvimento (Fergus & Zimmerman, 2005; Masten, 2018). Quando os adolescentes se percebem inseridos em suas relações e que podem ter a ajuda de diferentes pessoas, tendem a se sentir protegidos em situações de crises, o que promove estratégias de enfrentamento e adaptação às mudanças (Vaux et al., 1986). O apoio social leva o indivíduo a acreditar que é amado, que existem pessoas que se preocupam com ele, que é valorizado e há reciprocidade nos grupos que está inserido (Squassoni et al., 2016).

A literatura tem indicado que o apoio social de familiares, professores e pares está associado tanto ao bom desempenho acadêmico (Achkar et al., 2019; Moreira et al., 2018), ao aumento de aspirações futuras (Moreira et al., 2018) e satisfação com a vida (Achkar et al., 2019). As percepções dos alunos do seu ambiente escolar podem influenciar as suas experiências, bem como as suas escolhas, quando enfrentam dificuldades. Nesse sentido, Gouveia et al. (2017) observaram que as amizades percebidas como fonte de suporte pelos estudantes, podem minimizar comportamentos agressivos entre os pares. Portanto, nota-se que alunos que avaliam o ambiente escolar como um lugar nocivo, onde os conflitos se resolvem de forma impulsiva, apresentam maior propensão para se envolverem em comportamentos de risco e uma maior tendência para práticas de violência na escola (Gouveia et a., 2017; Marcolino et al., 2018). Além disso, estudantes que não percebem o suporte social apresentam níveis de ansiedade mais elevado e relataram perceber mais os estressores contextuais (Nelemans et al., 2018).

Nesta mesma vertente, outro indicador de proteção a salientar é o clima escolar. Para Emmons et al. (2002), o clima escolar pode ser avaliado como a qualidade e o processo de ensino-aprendizagem das interações interpessoais dentro da comunidade escolar que vão influenciar o desenvolvimento cognitivo, social e psicológico dos estudantes. De maneira geral, as pesquisas sustentam a hipótese de que o clima escolar está relacionado de forma positiva com melhores níveis de adaptação e enfrentamento das adversidades (Melo & Morais, 2019). Um clima escolar positivo pode melhorar o bem-estar dos alunos e o desempenho acadêmico (Daily et al., 2019; Melo & Morais, 2019). Além disso, é capaz de favorecer as amizades entre pares e diminuir a evasão escolar (Daily et al., 2019; Nelemans et al., 2018).

Durante os anos finais do EF, o contexto escolar propicia experiências sociais que podem aumentar a capacidade dos estudantes de organizar e executar cursos de ações requeridos para produzir certas realizações relacionadas a aprendizagem (Achkar et al., 2019; Falcão et al., 2018. Moreira et al., 2018). Assim, o apoio social e o clima escolar positivo podem funcionar como indicadores de proteção para comportamentos relacionados ao bullying, além de contribuir para o controle e funcionamento psicológico individual (Daily et al., 2019; Marcolino et al., 2018; Martins et al., 2018). Por outro lado, a exposição à violência e a discriminação cotidiana são considerados indicadores de risco e podem aumentar a evasão escolar, culminando em diminuição do bem-estar e enfraquecimento de crenças de autoeficácia (Achkar et al., 2019; Freitas et al., 2018).

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2020), 1,3 milhões de alunos abandonaram a escola nos anos finais do EF entre 2013 e 2018, 11,8% dos estudantes pobres entre 15 e 19 anos evadiram da escola e esse percentual é oito vezes maior quando comparados aos alunos ricos (1,4%). Alunos pardos (2,6%), pretos (2,9%) e indígenas (5,3%) apresentam taxas maiores de abandono, quando comparado aos estudantes brancos (1,4%). Além disso, são mais meninos do que meninas e, proporcionalmente, mais aqueles com deficiências que abandonam a escola. Em relação a distorção idade-série, 33,6% dos alunos entre 15 e 19 anos tem mais de dois anos de atraso na escola e 26,7% dos alunos pretos e pardos tem mais de um atraso (INEP, 2020). Tendo em vista a situação de vulnerabilidade social que muitos estudantes de escolas públicas enfrentam no Brasil, vista como pobreza, falta de apoio e pouco recurso oferecido pelo contexto, a probabilidade de um resultado negativo acontecer na presença de risco é potencializado. Desse modo, dada à escassez de estudos que elucidem as diversas trajetórias nos anos finais do EF, fundamentado na teoria da resiliência, este estudo teve por objetivo analisar diferentes perfis de ajustamento psicossocial de estudantes do EF, considerando fatores de risco (exposição à violência e discriminação cotidiana), proteção (apoio social e clima escolar) e indicador de ajustamento (satisfação com a vida). Por conseguinte, procurou-se classificar os alunos de acordo com fatores de risco e indicadores de ajustamento, para compreender a trajetória escolar de alunos pertencentes a grupos de risco para abandono e evasão escolar.

Método

Participantes

Este estudo configura-se uma pesquisa correlacional com amostra de conveniência. Participaram 709 estudantes que frequentavam o 7º (n = 199, 28,1%), o 8° (n = 263, 37,1%) e o 9º ano (n = 247, 34,8%) do Ensino Fundamental, de cinco escolas públicas periféricas da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, onde prevalecem famílias de baixo nível socioeconômico. Os estudantes encontram-se dividido equilibradamente em relação ao sexo (51,3% do sexo feminino), com média de idade de 14,05 anos (DP = 1,59), variando entre 11 e 20 anos. A maior parte dos estudantes se declarou preta ou parda (67%). Em relação ao histórico escolar, 50,2% informaram ter reprovado de ano em algum momento, a maioria frequentou os anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas e relataram que a maioria das mães e dos pais terminaram o Ensino Fundamental.

Instrumentos

Foram aplicados os seguintes instrumentos com indicadores de validade de construto e confiabilidade para amostras brasileiras:

Versão Breve da Escala de Satisfação com a Vida de Estudantes (Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale - BMSLSS)

Foi elaborada por Seligson et al. (2003) e validada por Bedin e Sarriera (2014) para adolescentes brasileiros com idade entre 12 e 16 anos, com evidência de validade de construto. A BMSLSS é uma medida composta por cinco itens cuja soma dos resultados dos sujeitos fornece um escore global de satisfação geral com a vida (com índice adequado de consistência interna: α=0,72). A escala contém respostas que estão dispostas numa escala tipo Likert de 11 pontos (0 = péssima a 10 = formidável). Os itens são referentes à satisfação com a família (“Descreveria a minha satisfação com minha família como”), com os amigos (“Descreveria a minha satisfação com meus amigos como”), com a experiência escolar (“Descreveria a minha satisfação com minha experiência escolar como”), consigo mesmo (“Descreveria a minha satisfação comigo mesmo como”) e com o lugar onde vive (“Descreveria a minha satisfação com o lugar onde vivo como”). Na presente amostra foi encontrado um índice adequado de consistência interna de 0,73.

Questionário da Juventude Brasileira (QJBra - Versão Fase II).

Desenvolvido e validada por Dell’Aglio et al. (2011) para examinar fatores de risco e proteção de adolescentes e jovens (idade entre 14 e 24 anos) brasileiros de diversos contextos e nível socioeconômico. O questionário contém 77 questões de múltipla escolha, dispostos numa escala tipo Likert de seis pontos (0 = nunca a 5 = sempre). Neste estudo, foram selecionados os seguintes itens, exposição à violência intrafamiliar e extrafamiliar (com índice adequado de consistência interna: α = 0,70) com 10 itens que avaliam a frequência dos maus tratos (“Ameaça ou humilhação”, “soco ou surra”, “Agressão com objeto”, “Mexer no meu corpo contra minha vontade”, “Relação sexual forçada”).

Escala de Discriminação Cotidiana - EDC

Foi desenvolvida por Williams et al. (1997) com intuito de avaliar uma ação como injusta ou imerecida, explicada pelo pertencimento de uma pessoa a um grupo socialmente estigmatizado. A escala foi adaptada por Abreu et al. (2022) para a população de adolescentes e jovens brasileiros (idade entre 11 e 29 anos, M = 15,81; DP = 3,55). A validação foi feita com 721 alunos dos anos finais (7º ao 9º ano) do Ensino Fundamental de cinco escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, advindo de regiões pauperizadas, onde prevalecem famílias de nível socioeconômico baixo e 234 eram estudantes de duas universidades públicas do Estado do Ceará. A escala apresentou evidência de validade de construto e um bom índice de consistência interna (α = 0,85), sendo composta por 11 itens, numa escala de resposta tipo Likert de seis pontos (0 = nunca a 5 = sempre). Na presente amostra foi encontrado um bom índice de consistência interna de 0,85.

Escala de Percepção de Apoio Social (Social Support Appraisal - SSA)

O instrumento foi desenvolvido por Vaux et al. (1986) para examinar a percepção de apoio social de crianças e adolescentes em relação à família e aos amigos. A versão breve da escala foi validada para a população de adolescentes brasileiros (idade entre nove e 18 anos) por Squassoni et al. (2016), com evidência de validade de construto e valores de alfa de Cronbach adequados e bons, entre 0,71 e 0,83 para os fatores e total (α = 0,89). É composta por 23 itens disposto numa escala tipo Likert de cinco pontos (1 = discordo totalmente a 6 = concordo totalmente) com quatro fatores, que apresentaram bons índices de consistência interna para a presenta amostra: (1) Percepção de apoio social da família (α = 0,87, “A minha família preocupa-se bastante comigo”); (2) Percepção de apoio social dos amigos (α = 0,81, “Sinto-me muito ligado aos meus amigos”); (3) Percepção de apoio social dos professores (α = 0,82, “Eu sou bastante apreciado pelos meus professores”); (4) outros (“Sou respeitado pela generalidade das pessoas”); escore total (α = 0,87).

Questionário de Clima Escolar (revisado - versão para Ensino Fundamental - QCE-EF)

Foi desenvolvido por Emmons et al. (2002) para investigar a percepção dos estudantes acerca de diferentes dimensões do clima da sua escola. O instrumento prevê uma medida global do clima escolar que é obtida através da soma dos resultados de todas as dimensões, sendo que resultados mais altos indicam a percepção mais positiva do clima escolar. Foi adaptado para estudantes brasileiros (idade entre 8 e 16 anos) do Ensino Fundamental por Petrucci et al. (2016) com 29 itens, que apresentaram evidência de validade de construto, sendo respondidos através de uma escala tipo Likert de três pontos (3 = concordo a 1 = discordo), distribuídos em seis dimensões, com índices adequados de consistência interna: (1) justiça/equidade (α = 0,67); (2) ordem e disciplina (α = 0,61); (3) envolvimento dos pais (α = 0,62); (4) troca de recursos (α = 0,63); (5) relações interpessoais (α = 0,67); e (6) relação professor-aluno (alfa = 0,81). Na presente amostra foram encontrados os seguintes índices de consistência interna para os fatores, considerados adequados: 0,70; 0,61; 0,64; 0,72; 0,74; e 0,77, respectivamente.

Procedimento

O projeto, condizente com Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade (CAAE n.º 74416117.0.0000.5282), onde se realizou o estudo. Após a entrega e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos responsáveis e do Termo de Assentimento (TA) pelos alunos, a coleta ocorreu de forma coletiva nas salas de aula, em uma única aplicação, com duração média de 50 minutos, no horário combinado com os professores.

Análise de dados

Foi processada no Software SPSS Statistics - versão 25. Com base no modelo teórico de resiliência, o primeiro passo foi selecionar as características norteadoras dos critérios de indicadores de exposição ao risco e dos indicadores de ajustamento para classificação dos perfis através da análise de clusters. Este teste permite uma redução dos dados por meio do agrupamento de sujeitos em grupos homogêneos relativos a uma ou mais características comuns (Marôco, 2018). Enquanto procedimento, inicialmente foi escolhido o método hierárquico, com critério de distância euclidiana quadrática, que visa uma análise exploratória dos dados através da observação do dendrograma, permitindo averiguar o número de agrupamentos que foi, efetivamente, representado na amostra (Marôco, 2018).

A partir dos algoritmos hierárquicos, que criam uma hierarquia de relacionamentos entre os elementos, foi feita a previsão de dois clusters, associados ao maior aumento da variância explicada. Posteriormente, foi realizado o método não hierárquico (k-means), a partir da análise de variância, possibilitando validar os clusters por meio da comparação de médias entre as variáveis do mecanismo de risco e ajustamento psicossocial. Para comparar as médias dos clusters nos mecanismos de proteção foi realizado o test t e, para avaliar o tamanho do efeito, foi usado o d de Cohen. Por fim, para explorar as possíveis associações entre os diferentes perfis de ajustamento e as características sociodemográficas, foi utilizado o teste Qui-quadrado (Marôco, 2018).

Resultados

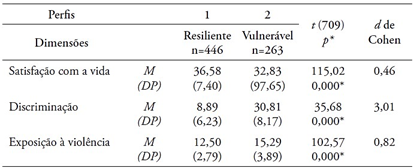

Os resultados provenientes da análise de clusters identificaram dois perfis com exposição considerável ao risco. O primeiro perfil (Cluster 1) foi denominado resiliente por apresentar valores altos nos indicadores de risco (discriminação cotidiana e exposição à violência), com bom ajustamento (satisfação com a vida do estudante). Já o segundo perfil, definido como vulnerável (Cluster 2), embora tenha apresentado indicadores altos de risco, obteve baixo ajustamento associado. A caracterização dos agrupamentos é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 Perfis de Acordo com Fatores de risco e Indicador de Ajustamento dos estudantes

Nota. Elaborado pelos autores (2021).* p < 0,001

Os resultados do test t mostraram que não existem variações significativas para os indicadores de risco entre os clusters. O perfil com e sem ajustamento não era previsto por se tratar de uma amostra em que o risco é elevado. Entretanto, o indicador de ajustamento apresenta variação significativa entre os grupos. O cluster resiliente apresentou níveis maiores de satisfação com a vida do estudante com efeito pequeno (d = 0,46) quando comparado com o agrupamento de risco. Para verificar as diferenças em função dos fatores de proteção em relação aos agrupamentos recorreu-se a análise de comparação de médias. A Tabela 2 mostra os resultados relativos ao teste t no que diz respeito aos indicadores de proteção (apoio social de amigos, apoio social da família, apoio social dos professores e clima escolar).

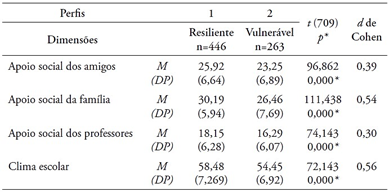

Tabela 2 Comparações entre Médias em Função dos Fatores de Proteção em Relação aos Perfis

Nota. Elaborado pelos autores (2021). * p < 0,001

O teste t apresentou diferença estatística em todos os indicadores de proteção estudados. O cluster resiliente teve indicadores de proteção mais elevados em relação ao apoio social dos amigos (d = 0,39), apoio social da família (d = 0,54), apoio social dos professores (d = 0,30) e ao clima escolar (d = 0,56) quando comparado ao grupo vulnerável.

Para além das variáveis incluídas (fatores de risco e indicador de ajustamento) para a criação dos perfis, os estudantes podiam variar de acordo com o sexo e a presença ou não de reprovação. Realizou-se, então, o teste Qui-quadrado para averiguar se as configurações encontradas variavam de acordo com essas características. Foi encontrada associação entre o agrupamento e o sexo [χ2 (2, 709) = 6,175; p = 0,01], mas não houve associação entre o agrupamento e a presença ou não de reprovação [χ2 (2, 709) = 0,854; p = 0,392]. A maior parte do grupo resiliente é formado por meninos (67,5%), enquanto o grupo vulnerável é representado em sua maioria por meninas (57,4%). Os estudantes encontram-se dividido equilibradamente em relação a presença ou não de reprovação.

Discussão

O presente estudo teve como objetivo analisar perfis de ajustamento psicossocial de estudantes, considerando fatores de risco (exposição à violência e discriminação cotidiana), proteção (percepção de apoio social e clima escolar) e indicador de ajustamento (satisfação com a vida do estudante). Buscou-se classificar os alunos de acordo com fatores de risco e indicadores de ajustamento, de forma a compreender a trajetória escolar de alunos pertencentes a grupos de risco para abandono e evasão escolar.

Os resultados apontaram dois perfis de ajustamento durante os anos finais do EF, o resiliente e o vulnerável; considerou-se a exposição à violência e a discriminação cotidiana como indicadores de risco e a satisfação com a vida como indicador de ajustamento psicossocial. Esse resultado confirma achados de estudos de resiliência anteriores que pressupõe uma exposição considerável ao risco para identificar perfis adaptativos (Fergus & Zimmerman, 2005). Nessa direção, a identificação de perfis neste estudo, resultante da interação entre fatores de risco e indicador de ajustamento, mostrou trajetórias de desenvolvimento distintas. Assim, formou-se apenas dois agrupamentos, uma vez que se considerou, efetivamente, a ocorrência de alto índice de indicadores de risco presente na vida dos estudantes dos anos finais do EF das cinco escolas, o que pode ser especialmente prejudicial, aumentando o risco de reprovação e evasão desses alunos. Além disso, o nível socioeconômico das escolas participantes era baixo, aumentando a exposição aos riscos pelos estudantes; assim, os perfis adaptado e desadaptado, comumente presente na teoria da resiliência, quando há baixo risco, não foram formados na presente amostra (Fergus & Zimmerman, 2005; Masten, 2018).

Os dados do Censo Escolar obtido pelo INEP (2020) mostraram que as maiores taxas de distorção da rede pública são encontradas no 6º, 7º e 8º ano do EF, com 26,1%, 26,9% e 25,6%, respectivamente. Assim, a trajetória dos alunos nos anos finais do EF se torna irregular, principalmente no que tange a rede pública de ensino, o que aumenta o número de evasão e abandono escolar (INEP, 2020). Diante dos riscos que esses alunos enfrentam, a exposição à violência e a percepção da discriminação cotidiana potencializam os efeitos sobre a saúde mental e física de adolescentes e jovens, sendo sinalizadores de sofrimento que precisam ser investigados e alvo de intervenções escolares e de políticas públicas.

O estudo de Freitas et al. (2018) ressaltou que a discriminação está associada positivamente a distúrbios psiquiátricos, sintomas de depressão, psicose, maior percepção ao estresse e problemas de comportamento externalizantes. Além disso, a discriminação cotidiana se associou negativamente à autoestima, as crenças de autoeficácia e satisfação com a vida (Freitas et al., 2018). De acordo com os autores, estudos indicam que a discriminação possui um impacto maior no funcionamento psicológico e social de pessoas de minorias étnicas (Freitas et al., 2018). O que corrobora com o estudo de Alexius et al. (2018), que encontrou que os adolescentes com determinados atributos individuais, como por exemplo, fazer parte de outro grupo étnico, tinham maior probabilidade de sofrerem bullying. De fato, no estudo de Antunes et al. (2020), ser preto ou pardo, o bullying e o consumo de bebida alcoólica aumentavam as chances de os adolescentes sofrerem um episódio de violência. Nessa direção, segundo Giordani et al. (2017), a violência externa à escola, seja comunitária ou familiar, também é percebida como um dos fatores que interfere na rotina escolar, impactando a trajetória de vida dos adolescentes e jovens. Para Alcantara et al. (2019), a vitimização dos estudantes está associada com a baixa satisfação com a vida. Assim, os escolares que sofrem violência são os que se sentem mais inseguros na escola e os que têm a percepção mais negativa do clima escolar (Alcantara et al., 2019). À vista disso, considerando que alguns grupos populacionais como alunos das redes públicas de ensino do Brasil possuem maior vulnerabilidade em razão das condições de pobreza, discriminação e exposição à violência, é necessário a disseminação de redes de apoio que auxiliem no desenvolvimento dos recursos dos alunos para amenizar os impactos negativos presente nas trajetórias de vida.

Os fatores de risco refletem os acontecimentos de vida negativos tanto no domínio escolar, como maus resultados acadêmicos, reprovação, discussões e ruptura de relações entre pares, quanto no ambiente familiar ou na comunidade, como a violência física ou simbólica, que maximizam probabilidade de desadaptação diante de uma situação de adversidade. Assim, os fatores de risco, como a exposição à violência e a discriminação cotidiana, resultaram nas dificuldades que os estudantes enfrentaram diante dos desafios do dia a dia, necessitando de adaptação para passar por essa etapa (Freitas et al., 2018; Major & Sawyer, 2009 Wright et al., 2013). Contudo, o grupo resiliente apresentou um bom ajustamento, apesar do alto índice de indicadores de risco, diferentemente do grupo vulnerável que teve baixo ajustamento, maximizando, o risco maior de abandono escolar.

Em relação à caracterização de ajustamento (adaptação) diante dos desafios foi considerado a satisfação com a vida. Estudar este construto permite investigar a experiência individual de avaliação da vida e essa compreensão permite buscar contribuições para a qualidade de vida e bem-estar dos estudantes (Achkar et al., 2019; Freitas et al., 2018). Além disso, pessoas com maior nível de satisfação com a vida se mostram mais resilientes, ou seja, apresentam maior capacidade para enfrentar as adversidades (Fontes & Nery, 2019). Assim, os processos de resiliência podem promover ajustamento diante dos efeitos adversos dos riscos, atuando sobre a satisfação com a vida e a qualidade de vida dos estudantes, capacitando-os a ter um repertório maior para solução de problemas (Fontes & Nery, 2019; Masten, 2018). Desse modo, o perfil resiliente, embora tendo a percepção alta dos fatores de risco, demonstrou ser mais ajustado do que o grupo vulnerável e conseguiu atingir um nível mais favorável de ajustamento, mesmo quando exposto ao risco.

Ademais, ao ser analisada a relação com os indicadores de proteção (apoio social e clima escolar), os estudantes do perfil resiliente possuíam melhores níveis de fatores de proteção. Compreender os indicadores de proteção, em particular em momentos de transição, como é o caso da adolescência podem fazer a diferença no percurso de adolescentes e jovens expostos a níveis semelhantes de risco, entre a manutenção de padrões menos ajustados ou a recuperação para trajetórias mais adaptativas (Martins et al., 2018). Assim, o fortalecimento dos fatores de proteção contribui positivamente para o desenvolvimento de melhores estratégias de enfrentamento (Martins et al., 2018; Wright et al., 2013). Com base no modelo teórico da resiliência, os diferentes efeitos do risco no indicador de ajustamento entre os grupos resiliente e vulnerável pode estar relacionado com a presença de fatores de proteção, por ter minimizado o impacto da adversidade e colaborado para proporcionar um melhor ajustamento. Assim, as diferenças no perfil resiliente em comparação com o perfil vulnerável podem ocorrer devido à presença de atributos pessoais, laços afetivos e contextos sociais no enfrentamento das situações de risco (Ungar et al., 2019).

Em relação aos indicadores de proteção, o perfil resiliente apresentou maiores níveis de apoio social (família, amigos e professores) quando comparado ao perfil vulnerável. O apoio social é a forma como a pessoa se percebe acolhida e apoiada por outros significativos, tais como membros da família, colegas e professores e que influenciam os seus comportamentos, pensamentos e sentimentos (Vaux et al., 1986). De acordo com Jiang et al. (2019), estudantes com maior satisfação com a vida tem mais acesso a mais recursos e podem funcionar de maneira mais adaptativa, como buscar o apoio social disponível ou resolver problemas por conta própria em situações estressantes. Por outro lado, uma menor satisfação com a vida pode sugerir mais dificuldades na vida e menos oportunidades para ampliar o repertório cognitivo-comportamental. Assim, a qualidade de vida percebida é mais importante quando os adolescentes escolhem buscar o apoio social de outras pessoas sob estresse social (Jiang et al., 2019). Em conformidade, Nelemans et al. (2018) identificaram que estudantes com níveis maiores de ansiedade relataram perceber menos apoio social, assim, o suporte recebido durante a trajetória escolar teve potencial para alterar o desenvolvimento dos alunos e proporcionar bem-estar.

No que tange ao contexto social, o indicador do clima escolar foi percebido positivamente pelos alunos do agrupamento resiliente, diferentemente do agrupamento vulnerável. A escola é um dos contextos que mais oportunizam para o adolescente o convívio com pares. São estabelecidos os mais variados tipos de relacionamentos, considerados fatores tanto de proteção quanto de risco (Petrucci, et al., 2016). Segundo Melo e Morais (2019), há relação entre clima escolar e desempenho acadêmico, evidenciando que o clima escolar age como fator protetivo para a conquista de um melhor desempenho acadêmico. Em consonância, Moreira et al. (2018) demonstraram a importância de ambientes escolares positivos para atenuar o efeito negativo do mau engajamento dos estudantes e potencializar a promoção de equidade educacional. De acordo com Daily et al. (2019), um bom clima escolar pode auxiliar em uma melhor adaptação promovendo satisfação com a vida e maior desempenho dos alunos (Daily et al., 2019).

Nas associações entre perfis de ajustamento e dados sociodemográficos, nota-se que houve diferença entre os agrupamentos e o sexo dos estudantes, mas não existiu diferença em relação a presença ou não de reprovação. Segundo os dados do Censo da Educação Básica (INEP, 2020), o sistema educacional brasileiro não apresenta discriminação de gênero no acesso à escola. Entretanto, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2016), cerca de 16 milhões de meninas nunca terão chance de ir à escola, o número é duas vezes maior que o de meninos. Em situações de vulnerabilidade, as meninas são as primeiras a ficarem sem educação e representam, dois terços da população analfabeta do mundo (UNESCO, 2016). Em consonância com os resultados deste estudo, Pontes, Ayres e Pontes (2018) identificaram que as meninas são mais vítimas de bullying que os meninos e são mais propensas a planejar ou tentar suicídio. Sabe-se ainda que o bullying entre meninos é frequentemente físico, enquanto com meninas é mais psicológico (Pontes et al., 2018). Assim, o maior número de meninas no perfil vulnerável pode ser consequência dos papéis tradicionais de gênero, como as desigualdades na divisão das tarefas domésticas, as hierarquias de gênero, o machismo e o patriarcado, o que acaba levando as meninas a uma frequência irregular ou à evasão da escola.

Conclui-se que os perfis desse estudo mostraram que nem todos os estudantes dos anos finais do EF se ajustam de maneira homogênea mediante a exposição à adversidade e os níveis de interação com fatores de proteção e aspectos sociodemográficos. Evidencia-se que a avaliação dos processos de resiliência deve ser entendida como uma representação de determinado momento da vida de um indivíduo, de modo que condições e situações podem alterar as características individuais e relacionais ao longo da trajetória de vida, como a presença ou ausência de fatores de risco e de proteção. Deste modo, as características resilientes não são definitivas e imutáveis, sua avaliação deve voltar-se tanto à identificação de déficits quanto de potenciais, a fim de oferecer o suporte necessário a cada pessoa (Masten, 2018). Por isso, os dados sugerem, a necessidade de intervenções no contexto escolar com foco na equidade de gênero e políticas públicas que venham atenuar os indicadores de risco e as vulnerabilidades a que os adolescentes e jovens dos anos finais do EF estão sujeitos em diferentes regiões do Brasil.

Considerações finais

À luz da teoria da resiliência, o presente estudo contribuiu para a maior compreensão da importância dos fatores de proteção no ajustamento dos estudantes nos anos finais do EF, a saber, como as percepções do entorno dos adolescentes e jovens adultos influenciam no enfrentamento dos contextos muitas vezes, calamitosos. Assim, a identificação dos diferentes tipos de perfis permite distinguir as necessidades dos indivíduos envolvidos, orientando a formulação de políticas públicas sensíveis às suas singularidades, evidenciando a equidade no acesso aos serviços e inclusão dos grupos mais vulneráveis.

Apesar dos pontos fortes da pesquisa, identificam-se limitações: como a impossibilidade da variabilidade amostral, tendo em vista que amostra foi constituída por apenas cinco escolas de um único município, sendo necessária a contextualização dos dados. Portanto, sugere-se que trabalhos posteriores ampliem a amostra em diferentes regiões do Brasil para que se possa compreender, de forma mais aprofundada e com base em uma amostra mais variada e representativa, os resultados aqui apresentados.