La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión en Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) estiman que las personas que se identifican como gays, lesbianas y bisexuales son el 1.2% de la población mundial (Logie, 2012). Proporción similar al 1.6% de hombres y mujeres que se reconocieron como gays y lesbianas en la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) en Colombia (Profamilia, 2016).

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, 2019) registra anualmente las actitudes negativas hacia la diversidad sexual y de género en el mundo, evidenciando, en el Minorities Report 2019: attitudes to sexual and gender minorities around the world de 2019, que el 43% de los participantes estaba en desacuerdo con la igualdad de derechos para las personas LGBT+ y el 23% desaprobaba la protección legal laboral. Además, el 29% estuvo de acuerdo con que las personas homosexuales debían ser procesadas como criminales. En esta misma línea, en Colombia, la ENDS de 2015 reportó que el 60% de las mujeres y el 72% de los hombres no apoyaría a un hijo gay o una hija lesbiana (Profamilia, 2016).

Diversas investigaciones demuestran que factores sociales como el estigma, los estereotipos de género y los prejuicios asociados a las orientaciones sexuales e identidades de género se reflejan negativamente en el bienestar psicosocial de las personas LGBT+, haciéndolas más vulnerables a la discriminación, auto-discriminación por homofobia y transfobia internalizadas, actos de violencia y trastornos psicológicos (Grossman et al., 2018; Logie, 2012; McConnell et al., 2016; Orcasita, 2020; Zambrano et al., 2017).

En Perú, por ejemplo, en 2017, en un cuestionario aplicado a 12 026 personas LGBT+, el 56.6% afirmaba sentir temor a revelar su identidad de género u orientación sexual por miedo a la discriminación de sus familias. Además, el 18% dijo haber sido obligado por sus familiares a asistir a un psicólogo, curandero u otro y el 10% no haber sido aceptado ni apoyado (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017). En este orden de ideas, Barrientos y Cárdenas (2013) evidencian las dificultades en la salud mental de las personas LGBT+, ya que tienen una mayor incidencia y morbilidad en problemáticas psicológicas como depresión, ansiedad, disminución de la autoestima, ideación suicida y abuso de sustancias psicoactivas.

Estudios realizados alrededor de la diversidad sexual y de género reportan que el proceso de revelación de la orientación sexual en las familias se divide en dos momentos: un primer momento con actitudes de negación y rechazo y un segundo momento con actitudes de aceptación y apoyo (Uribe et al., 2018). Guittar y Rayburn (2016), por su parte, señalan que este proceso es una trayectoria compleja y gradual que implica revelar más de una vez, es decir, que en cada situación en que las personas LGBT+ hablan sobre sus identidades de género u orientaciones sexuales, esto les exige un nuevo momento de revelación, lo que requiere de un esfuerzo constante para la gestión de su identidad.

Manning (2015a) encontró siete tipos de conversaciones de revelación de la orientación sexual e identidad de género (comunicación de la orientación sexual a una o varias personas) (Manning, 2015b): (1) planeadas, (2) emergentes, (3) persuadidas, (4) por confrontación, (5) románticas/sexuales, (6) de activismo/educativas o (7) mediadas.

Posterior a la revelación, Svab (2016), reconoce dos situaciones en las familias: el closet transparente, en el cual la orientación sexual se conoce al interior de la familia, pero no se habla sobre esta por miedo a sus consecuencias, lo que genera una aceptación condicional; y, el closet familiar, en el que las familias ocultan la orientación sexual del del hijo gay o la hija lesbiana a personas externas.

En Colombia, Montenegro et al. (2019) resaltan que la masculinidad hegemónica instaurada en la sociedad continua presente en la crianza de los hombres, lo que, sumado a la falta de educación en diversidad sexual, puede resultar en creencias, prejuicios y comportamientos homofóbicos (Zambrano et al., 2017). Adicionalmente, Pineda-Roa (2019) señala que la homofobia internalizada (repulsión consciente o inconsciente hacia la propia orientación sexual) afecta la salud mental de las personas gays y lesbianas.

La revisión de la literatura señala que si bien se ha investigado el proceso de revelación y aceptación de la orientación sexual de hijos/as gays y lesbianas, la comunicación familiar no ha sido el foco de los estudios, a pesar de que se reconoce como un elemento asociado a la salud mental de las personas LGBT+. Asimismo, no se suele involucrar a la díada padre/madre-hijo/a, por lo que se recomienda trabajar con más personas del sistema familiar.

Marco teórico y conceptual

La familia es uno de los principales escenarios de socialización del ser humano, le brinda soporte social y emocional que le permite desarrollarse física, psicológica y socialmente. Además, constituye una red de apoyo que promueve el bienestar de quienes la conforman y cuyas dinámicas grupales e individuales son vitales para la expansión y adaptación de la personalidad (Orcasita et al., 2020; Vargas et al., 2011).

La familia es definida por Jelin (1998) y Vargas et al. (2011) como una institución social que regula y otorga significado cultural a necesidades como la sexualidad y la convivencia a través de un conjunto de elementos que están en constante cambio e interactúan entre sí y con el medio que los rodea en una cadena de influencias recíprocas (Bronfenbrenner, 1987; Minuchin, 1974).

Hernández (1997), señala que las familias recorren una secuencia predecible de estadios del desarrollo en los que sus miembros ejercen roles específicos y distintos a los que ocuparían en otro estadio. El paso entre estadios ocurre debido a aspectos biológicos, sociales y psicológicos de cada miembro, generándose transformaciones en la estructura familiar (Iturrieta, 2001). Muchos de estos cambios pueden implicar una crisis y demandar la reorganización del sistema, como suele ocurrir con los procesos de revelación de una orientación sexual no normativa. Especialmente, uno de los temas familiares que genera mayores procesos de transición son los cambios relacionados con la vivencia de la sexualidad, desde allí reviste gran importancia el reconocimiento de las identidades de género y orientaciones sexuales.

La sexualidad es una dimensión del ser humano que se gesta desde el nacimiento y hasta la muerte. Esta, se configura a través del contacto físico, psicológico y social (Rubio, 1994). Así, la sexualidad se ha estudiado desde tres componentes: el sexo, la orientación sexual y el género, teniendo en cuenta que todos hacen parte de un mismo ser indivisible que participa en distintos contextos sociales (Vargas et al., 2011). De esta manera, la sexualidad es definida por Rubio (1994) como un fenómeno que tiene como eje central al individuo y se origina a partir de su interacción con otros y el desarrollo de vínculos afectivos, siendo la orientación sexual un constructo psicológico que explica la atracción erótica, afectiva y emocional hacia las personas del otro sexo (heterosexual), del mismo sexo (gay o lesbiana) o de ambos sexos (bisexual) (Vargas et al., 2011).

Por otra parte, la comunicación es un proceso transversal a la convivencia familiar que permite que la relación entre padres/madres e hijos/as se oriente hacia la reciprocidad, lo cual la hace fundamental en familias con hijos/as gays y lesbianas que no suelen tener otros familiares que compartan su orientación sexual no normativa, por lo que estas familias no consiguen proveer el nivel de socialización necesario para prepararles frente a los prejuicios sociales e, incluso, pueden convertirse en escenarios de discriminación (Green, 2012; Orcasita & Sevilla, 2013; Orcasita et al., 2020).

La comunicación es definida por Watzlawick et al. (1991) como un elemento indispensable de la vida que influye el establecimiento del orden social. Esta se compone de: (1) unidades, conocidas como mensajes; (2) interacciones, que aluden al intercambio de varios mensajes entre dos o más personas; y (3) pautas, que determinan la forma en que se da la transmisión de los mensajes. En este orden de ideas, la comunicación familiar es el proceso a través del cual se significan eventos, valores, concepciones, acciones y comportamientos al interior de las familias (Orcasita & Sevilla, 2013). De acuerdo con Walsh (2016a; 2016b; 2016c), en momentos de crisis las familias pueden alcanzar una mayor comprensión y manejo de situaciones cuando sus miembros comparten de manera clara sus pensamientos y emociones. Por el contrario, el silencio prolongado y la distorsión de la información pueden crear barreras al entendimiento, el relacionamiento auténtico y la toma de decisiones.

El objetivo de este artículo es analizar los elementos de la comunicación familiar asociados al proceso de revelación y aceptación de la orientación sexual en un grupo de seis familias con hijos gays e hijas lesbianas en la ciudad de Cali, Colombia. Los objetivos específicos fueron: (1) identificar los contenidos de la comunicación familiar; (2) describir los estilos de la comunicación familiar y (3) reconocer las estrategias de la comunicación familiar.

Método

La investigación de la que se deriva este artículo fue cualitativa, con un abordaje hermenéutico-interpretativo para aproximarse a las realidades subjetivas de los/as participantes, teniendo en cuenta su historia de vida y creencias, con el fin de comprender y describir los significados que aparecen alrededor de la comunicación familiar cuando existe un proceso de revelación de la orientación sexual no normativa. Adicionalmente, considerando que las realidades se construyen socialmente, el interaccionismo simbólico permite considerar la comunicación como un puente que une al individuo con el contexto, favoreciendo su intercambio con otros y generando convenciones sociales (Cea, 2001; Estrada, 2010; Hernández et al., 2010).

Diseño de investigación

Este artículo se deriva de la investigación “Dinámicas familiares frente al proceso de revelación y aceptación de la orientación sexual de hijos gays e hijas lesbianas en la ciudad de Cali-Colombia”, realizada en 2018 por investigadores/as de la línea Familias, Género y Sexualidad del grupo Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad (BITACUS) de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El diseño del estudio fue narrativo por tópicos, definido como el análisis de historias de vida desde una perspectiva cronológica a través de los relatos biográficos de los/as participantes, haciendo énfasis en el proceso de revelación de la orientación sexual (Hernández et al., 2010). Posteriormente, entre 2020 y 2021, los autores de este artículo retomaron las transcripciones de las entrevistas del proyecto original para realizar un análisis de datos secundarios centrado en la comunicación familiar (Cea, 2001; Scribano & De Sena, 2009).

Participantes

La investigación principal contó con 30 participantes, un padre, una abuela, 13 madres y 15 hijos/as gays y lesbianas. El muestreo fue intencional por bola de nieve (Martínez-Salgado, 2012). Se diseñaron dos guías de entrevistas semiestructuradas (una para hijos/as y otra para madres/padres), las cuales fueron validadas por jueces expertos en intervención con familias con hijos/as gays y lesbianas y dos pruebas piloto. Los criterios de inclusión fueron: (a) familias con hijos/as gays y lesbianas con edades entre los 18 y 25 años; (b) que el hijo/a se reconociera como gay o lesbiana hace mínimo tres años; (c) que el hijo/a hubiese revelado su orientación sexual a su familia hace mínimo un año; y (d) que el familiar seleccionado para participar llevara conviviendo al menos cinco años con el hijo gay o la hija lesbiana. Como criterio de exclusión se tuvo: (1) que ni la madre, el padre o el/la cuidador/a quisieran vincularse a la investigación.

Para este artículo se emplearon nuevos criterios de inclusión para seleccionar las entrevistas a analizar, siendo estos: (1) que el hijo/a se haya identificado como gay o lesbiana; (2) que la familiar entrevistada haya sido la madre; (3) que durante el proceso de revelación la familia estuviera viviendo en Cali; (4) que el nivel de escolarización del hijo/a fuese de educación superior terminada o en curso; y (5) que el hijo/a viviera con su familia en el momento de la revelación. Los criterios de exclusión fueron: (1) que el hijo/a se haya identificado como bisexual o con otra orientación sexual diferente a gay o lesbiana; y (2) que el familiar entrevistado no fuera la madre. Estos criterios garantizan mayor homogeneidad en la muestra y diferencian los procesos por los cuales atraviesa una persona gay o lesbiana de, por ejemplo, una bisexual (Sentiido, 2016). Cabe aclarar que no se establecieron criterios sobre la estructura ni el contenido de las entrevistas, pues se conocía previamente que las transcripciones contaban con una extensión similar y que la información había sido recogida a partir de una misma guía. Así, se analizaron 12 transcripciones de entrevistas (3 de hijos, 3 de hijas y 6 de madres) con un promedio aproximado de 20 páginas cada una.

Consideraciones éticas

La investigación principal se rigió por la resolución 8430 del Ministerio de Salud (1993) de Colombia que establece las normas científicas, técnicas y administrativas en el campo de la investigación en salud. Adicionalmente, el estudio se acogió a la Ley 1090 del Congreso de la República (2006) de Colombia que describe el ejercicio ético del quehacer del psicólogo. Finalmente, el proyecto se enmarcó dentro de los tres criterios que Castillo y Vásquez (2003) plantean para asegurar la validez metodológica de la investigación cualitativa: (1) credibilidad, (2) auditabilidad y (3) confirmabilidad.

Para garantizar la ética de la investigación se emplearon consentimientos informados que los/as participantes leían y firmaban antes de iniciar la entrevista. En este consentimiento se informaba el objetivo, limitaciones y alcances del estudio y se garantizaba una participación anónima y voluntaria en la que el participante podía decidir retirarse en cualquier momento. Además, los/as entrevistadores eran psicólogos/as entrenados para proveer contención emocional y se creó una lista de profesionales en psicología clínica y terapia familiar, a quienes los/as participantes podían contactar de manera posterior a la entrevista.

Procedimiento

La investigación tuvo 6 fases que se describen a continuación. (1) Se retomó la revisión de literatura del estudio principal y se complementó usando bases de datos especializadas (Redalyc, Scielo, Google Scholar, PubMed, PsyNet, Ebsco, Proquest, Dialnet, Science Direct y Psycarticles) para seleccionar artículos en inglés y español publicados entre 2009 y 2021, en base a la cual se delimitó el objetivo del artículo; (2) Se estructuraron criterios de inclusión y exclusión para las entrevistas transcritas y lineamientos para el análisis de datos secundarios; (3) Primero, se generaron las categorías y subcategorías de análisis a partir de la literatura. Luego, tres investigadores codificaron una de las entrevistas y, poniendo en común las tres codificaciones, refinaron y modificaron los códigos hasta llegar al cuadro de categorías y subcategorías final; (4) Se codificaron las 12 transcripciones utilizando el método de análisis de contenido (Hsieh & Shannon, 2005), empleando el software Atlas Ti 8.0 que asistió a los investigadores en la organización, codificación, segmentación y reagrupación de los datos, (5) Los investigadores comunicaron sus hallazgos a través del método CQR (consensual qualitative research) que favorece el descubrimiento, exploración, comprensión y coherencia en la interpretación de los datos como resultado del consenso (Hill et al., 2017); (6) Se redactaron los resultados presentando los temas por frecuencia de aparición, ubicando primero los de mayor aparición y organizando los hallazgos de acuerdo con las categorías y subcategorías de análisis iniciales y emergentes. Finalmente, se redactaron las conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras y para psicólogos/as que trabajan con familias.

Análisis de la información

Las categorías y subcategorías de análisis se estructuraron a partir de la revisión de la literatura científica. Posteriormente, se llevó a cabo una fase de preanálisis que permitió refinar las categorías definitivas: (1) contenidos de la comunicación: mensaje que se dice explícita o implícitamente durante el acto comunicativo; con las subcategorías: contenidos intrafamiliares, contenidos contextuales, contenidos intrapsíquicos y metacomunicación (comunicación sobre la comunicación misma); (2) estilos de comunicación: se refieren a cómo se comunica (ej. De forma amable o agresiva); con subcategorías: estilo de comunicación pasivo, estilo de comunicación agresivo y estilo de comunicación asertivo; y, finalmente, (3) estrategias de la comunicación: medios o formas en que se comunica con la intención de incidir sobre el comportamiento de otra persona (ej. Evadir o encubrir la orientación sexual) (Walsh, 2016a; 2016b; 2016c).

Resultados y discusión

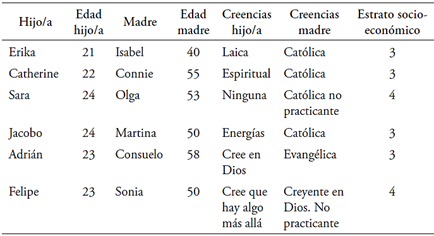

Los resultados de la investigación se presentan, primero, haciendo una descripción de los/as participantes (Tabla 1). Luego, se exponen los hallazgos en las tres categorías y sus subcategorías, comenzando por los datos de las transcripciones de las hijas lesbianas y sus madres y continuando con los hijos gays y sus madres. En cuanto a las categorías contenidos y estilos de la comunicación familiar el análisis fue deductivo, es decir que se tenían categorías teóricas previas; mientras que las estrategias de la comunicación familiar emergieron de un análisis inductivo, es decir, directamente del análisis de los datos. Paralelamente, se discuten los resultados a partir de los antecedentes y referentes conceptuales que permitieron dar cuenta de los elementos de la comunicación familiar (contenidos, estilos y estrategias).

Tabla 1 Familias participantes

Nota. La tabla 1 muestra la caracterización de las familias participantes (elaboración de los autores).

Se analizaron las entrevistas de tres hijas lesbianas, tres hijos gays y sus madres. Las edades de los hijos/as estuvieron entre 21 y 24 años, mientras que las madres tenían entre 40 y 58 años. Los/as hijos/as no reportaron creencias religiosas, pero algunos/as manifestaron creer en “dios”, en las “energías” y en que “hay algo más allá”. Por su parte, la mayoría de madres (4) aseguraron ser católicas, una dijo ser evangélica y otra dijo “solo creer en dios”. De las 6 familias, cuatro residían en viviendas en estrato 4 y dos en viviendas en estrato 3. Los nombres empleados son pseudónimos elegidos por los/as participantes para garantizar la confidencialidad y anonimato.

Contenidos de la comunicación familiar

Contenidos intrafamiliares de la comunicación

Las hijas percibían contenidos de la comunicación intrafamiliar relacionados con el apoyo, el momento y valoración de la revelación y la educación sexual. Sus madres expresaron contenidos alusivos al apoyo, estereotipos de género y señales tempranas de la orientación sexual de sus hijas.

(…) que me hayan criado sin una creencia religiosa particular y también que mi papá y mi mamá, nunca me dijeron esto está mal, ser gay está mal o ser lesbiana está mal, sino que siempre fueron muy abiertos con todo el mundo y con la diversidad (Sara, 23 años).

(…) ella siempre tuvo novio como hasta los quince años, de ahí en adelante estaba en el liceo y yo empecé a ver que ella se relacionaba con niñas de apariencia masculina y hablaba muchísimo por teléfono con una niña entonces ya yo dije: será que a Saris le gustan las niñas (Olga, 53 años).

Los hijos se refirieron al apoyo, los estereotipos de género, el momento y valoración de la revelación, los sentimientos de culpa y la seguridad que les trajo revelar su orientación sexual. Sus madres hablaron de señales tempranas de la orientación sexual de sus hijos, la orientación sexual, los estereotipos de género, el apoyo, la confirmación de la orientación sexual, los límites y el amor propio.

(…) por ejemplo, dos chicos también que lleva entre ellos cogido de la mano a un niño y otro chico tenía una niña más pequeña en los hombros, entonces dijo que eso se veía raro, qué eso cómo operaba (Felipe, 23 años).

El amor propio, eso sí he tratado que no lo pierda, de decirle no Felipe las cosas son distintas, pero tienes que enfrentarlo y tienes que quererte mucho porque si vos no te quieres los demás tampoco te van a querer (Sonia, 50 años).

A diferencia de lo expuesto por Ceballos-Fernández (2014), la mayoría madres en esta investigación percibieron la orientación sexual de sus hijos/as desde la infancia o adolescencia temprana, a partir de señales como formas de vestir y comportarse. Los/as participantes señalaron el apoyo familiar como fundamental durante el proceso de revelación. De acuerdo con Orcasita et al. (2020) y Vargas et al. (2011), el apoyo social es necesario para que los/as hijos/as perciban un entorno seguro donde prime la posibilidad de diálogo y el respeto, procurando un mayor bienestar psicológico. No obstante, la mayoría de reacciones inmediatas de las familias aludieron al shock, la confusión y la negación (Uribe et al., 2018).

Contenidos contextuales de la comunicación

En relación con los contenidos de la comunicación provenientes del contexto en el que se desenvuelven las familias las hijas mencionaron la discriminación y la educación sexual.

Entonces no quiso permitir [su padre] que yo siguiera cuidando de ella [su hermana], porque seguramente iba a copiar mi inclinación y todo eso (Erika, 22 años).

Mi hermano cuando Erika empezó a publicar en Facebook y se dio cuenta que mi hija era gay, le prohibió a su hija que se juntará con ella, porque mi hija era una manzana podrida (Isabel, 40 años).

Los hijos mencionaron los estereotipos de género y la religión. Mientras tanto, sus madres hablaron sobre miedos, temores, la religión y estereotipos de género.

(…) los profesores sobre todo los de educación física decían: compórtense como hombres (Felipe 23 años).

(...) lo que sí me causa temor es la trasmisión de enfermedades (…) son como medio homofóbicos entonces a veces en las reuniones familiares se lanzan uno que dos comentarios raros con alguien o con situaciones de personas gay (Sonia, 50 años).

Diversas investigaciones demuestran que factores sociales como la discriminación, los estereotipos de género y algunos dogmas religiosos tienen una influencia negativa sobre el bienestar psicosocial de los/as hijos/as gays y lesbianas. Esto, puede hacer más propensos/as a los/as hijos/as a prácticas sexuales de riesgo, adquisición de infecciones de transmisión sexual, auto-discriminación y trastornos psicológicos (Apoorva & Thomas, 2016; Flentje, et al., 2015; Logie, 2012; McConnell et al., 2016; Zambrano et al., 2017).

De esta manera, el apoyo social y familiar son fundamentales para la identificación de recursos. Casañas y Tinoco (2020) describen que los/as jóvenes que experimentan el proceso de revelación de su orientación sexual no hegemónica con apoyo social y familiar presentan emociones positivas que fortalecen mecanismos de resiliencia y autoestima y, con ello, el reconocimiento de recursos protectores y el incremento de la satisfacción.

Contenidos intrapsíquicos de la comunicación

Frente a los contenidos de la comunicación que provenían de los pensamientos y emociones propias de los/as participantes, las hijas mencionaron el autodescubrimiento de su orientación sexual, la cultura y la sociedad, mientras que en las entrevistas de sus madres no se encontraron contenidos de este tipo.

(...) será que yo quiero probar eso?, ¿será que no?, ¿será que es una etapa? las mil y una preguntas (…) ¿por qué tengo que ocultar algo que me está haciendo feliz? (Catherine, 22 años).

Los hijos hablaron sobre los estereotipos de género y sus madres expresaron preocupación porque sus hijos se hubiesen sentido mal al no aceptar su orientación sexual.

(...) yo a veces lloraba y le decía a Dios que prefería morirme a aceptarme como gay, pensaba unas barrabasadas, decía, prefiero que me corten el pene (Adrián, 23 años).

Sí, me entra una sensación un poco de angustia, porque enfrentar al resto del mundo es un poco dispendioso, aunque yo digo, eso no importa porque igual nadie le da, como le digo yo, a uno nada, entonces uno no tiene por qué depender de lo que digan los otros (Sonia, 50 años).

El sentimiento de “culpa” apareció en las madres que pensaban que fueron quienes “causaron” la orientación sexual de sus hijos/as y que, además, se reprochaban no haberles apoyado antes de que revelaran explícitamente su orientación sexual, aunque ellas ya lo sospechaban (Martínez, 2015; Martínez et al., 2013). De acuerdo con Del castillo (2014), la culpa no moviliza a la familia, sino que transfiere la responsabilidad frente a lo ocurrido hacia los demás para evitar reparar la situación y aprender de ella. De esta manera, es importante resignificar el sentimiento de culpa como la necesidad de asumir responsabilidades que fueron dejadas de lado en el pasado. Esto, podría permitir a las madres asumir un rol activo en la construcción de soluciones.

Metacomunicación

En relación con la comunicación frente a las transformaciones de la comunicación familiar todas las diadas percibían que esta había mejorado a partir de la revelación, al generarse nuevos espacios para la expresión de ideas, emociones y sentimientos.

(…) la comunicación es buena y nos hablamos mucho (…) yo era una persona muy retraída, o sea, como que no me gustaba hablar mucho y era de mal genio, entonces como que eso influencia bastante que yo cambiara a ser una persona más expresiva (Erika, 22 años).

Positivos, muy fluidos, muy abiertos, muy de compinchería, todo muy estable, inclusive con su pareja (…) aprendimos a tener comunicación fluida (…) antes no había buena comunicación (Isabel, 40 años).

Todos los participantes del estudio describieron la revelación de la orientación sexual como un proceso clave para mejorar la comunicación familiar y, por ende, las relaciones entre los miembros de la familia, lo que concuerda con lo mencionado por Henríquez y Rovira (2012), quienes manifiestan que la dinámica familiar cambia de manera positiva cuando un/a hijo/a gay o lesbiana revela su orientación sexual, pues se crean vínculos más íntimos y de mayor complicidad, especialmente con las madres.

Lo anterior, es diferente a la conclusión de Martínez et al. (2013) sobre cómo la revelación de la orientación sexual genera un debilitamiento en la comunicación familiar. Esta diferencia de resultados tiene que ver con las particularidades de las familias entrevistadas, probablemente, puede deberse a que las familias de esta investigación habían alcanzado un punto tal en su proceso de aceptación que les permitía, por ejemplo, gestionar emocionalmente el ser entrevistadas sobre sus vivencias al respecto.

Estilos de la comunicación familiar

Para todas las diadas el estilo de comunicación más recurrente fue el asertivo durante y después de la revelación. El estilo pasivo fue el más recurrente antes de la revelación. En palabras de Jacobo (23 años) sobre el estilo pasivo: “mi papá de este tema no hablaba, no existía el tiempo, no existía la forma porque yo no tenía la asertividad para decírselo” (Jacobo, 23 años).

De los tipos de conversaciones de revelación de la orientación sexual expuestas por Manning (2015), la mayoría de hijos/as tuvo conversaciones planeadas, mediadas, por confrontación y emergentes, las cuales, en algunos casos, tuvieron presencia de comentarios y reacciones agresivas. Esto, se relaciona con los planteamientos de Montenegro et al. (2019) frente a la masculinidad hegemónica instaurada en la crianza de los padres, la cual les dificulta la aceptación de una orientación sexual no normativa en sus hijos/as y lleva a situaciones como el closet transparente y el closet familiar (Svab, 2016).

Las narrativas de las madres reflejan situaciones de closet familiar (Svab, 2016), pues manifiestan que, aunque aceptan a sus hijos/as, no hablan de su orientación sexual con los miembros de la familia extensa ni con amigos/as para evitar la discriminación. Además, algunos/as hijos/as aseguran que, aun después de revelar su orientación sexual, no hablaban de ello con sus familias, especialmente con sus padres, lo que se asimila a las situaciones de closet transparente y familiar (Svab, 2016) en contextos en los que predominan creencias sobre la masculinidad hegemónica heteronormativa (Montenegro et al., 2019).

Estrategias de la comunicación familiar

Las reconocieron estrategias de comunicación familiar verbales-directas (mensajes dirigidos desde el hijo/a hacia la madre/padre o viceversa), verbales-indirectas (mediadas por otra persona u objeto como una carta o WhatsApp) y no verbales. Las estrategias más recurrentes fueron nombradas como apoyar, respetar, confrontar, educar y mediar (relacionadas con el estilo asertivo) y evadir, encubrir y excluir (relacionadas con los estilos pasivo y agresivo). En las palabras de Jacobo se evidencia la estrategia verbal-indirecta apoyar, mientras que en el discurso de Isabel se aprecia la estrategia verbal-directa encubrir y en el de Sonia la estrategia no verbal evitar:

Yo quería llevar a mis amigos que hacía tiempo no veía y mi mamá me dijo pues reúnalos aquí en la casa, hagamos el intento (Jacobo, 23 años).

Yo empiezo a discutir ¿por qué, por qué tiene que ser publica la identidad? (Isabel, 40 años).

El papá nunca me ha preguntado: mira vos qué opinas o vos cómo reaccionaste [a la revelación] (Sonia, 50 años).

Madres e hijos/as resaltaron la importancia de la educación en diversidad sexual y cómo la ausencia de ésta influye de forma negativa en el proceso de aceptación. Zambrano et al. (2017) concluyen que la educación en diversidad sexual y el apoyo social disminuyen los niveles de homofobia al interior de las familias y favorecen la revelación y aceptación (Cantillo, 2013; Martínez et al., 2013).

Algunas estrategias de afrontamiento de las madres frente a la revelación fueron: (1) no hablar de la orientación sexual en la familia ni por fuera de esta (Closet transparente y familiar [Svab, 2016]), (2) buscar apoyo social externo y (2) negociar con sus hijos/as sobre a quienes revelar y a quienes no y en qué momentos (Guittar & Rayburn, 2016).

De acuerdo con González y Toro (2012), se reconoce que la primera estrategia respondía a temores frente a la discriminación de sus hijos/as en entornos distintos a la familia de origen, sin embargo, esta no implicaba dialogar con sus hijos/as, lo que llegaba a perjudicar los procesos de comunicación, mientras que los procesos de negociación entre madres e hijos/as sobre a quienes revelar o no la orientación sexual y en qué momento y la búsqueda apoyo externo (tercera y segunda estrategia) promovían la comunicación asertiva.

En síntesis, los contenidos de la comunicación hicieron referencia, para las madres, al apoyo, la educación, las señales tempranas de la orientación sexual, los estereotipos de género y el momento de revelación. En cuanto a los/as hijos/as, destacaron el apoyo familiar, el momento de revelación, la discriminación, la religión y la educación en diversidad sexual. Con relación a la metacomunicación, todos/as los/as participantes narraron una mejoría de la comunicación familiar a partir del proceso de revelación de la orientación sexual. Finalmente, el estilo asertivo y las estrategias verbales-directas fueron las más recurrentes.

Los resultados del análisis de las transcripciones soportan la idea de que el proceso de revelación de la orientación sexual no es lineal, si no, una trayectoria multidireccional, dinámica, gradual y sin un fin determinado, asociada a la experiencia y características de cada familia. Así, las narrativas de los/as participantes se relacionan estrechamente con los momentos del proceso de revelación de la orientación sexual expuestos por Uribe et al. (2018). En el caso de las familias de este estudio, los momentos de (1) negación y rechazo y de (2) aceptación y apoyo aparecían en uno o en varios momentos, dependiendo de estímulos intersubjetivos, familiares o del contexto social.

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, los elementos de la comunicación familiar son significativos en la exploración de las características del proceso de revelación de una orientación sexual no normativa por parte un/a hijo/a, siendo los contenidos contextuales de donde se deriva gran parte de los contenidos intrafamiliares e intrapsíquicos sobre los que se soportan la autoaceptación y los recursos de las familias para enfrentar los prejuicios, la discriminación y la violencia propia de un contexto heteronormativo.

La reflexividad fue entendida como “un proceso en el que el investigador vuelve sobre sí mismo para examinar críticamente el efecto que tiene sobre el estudio y el impacto de la interacción con los participantes” (Cuesta-Benjumea, 2011, p. 163). De esta manera, se reconoce que el uso de datos secundarios es una estrategia que proporciona economía de tiempo y facilidad para realizar análisis de datos profundos y sistemáticos (Scribano & De Sena, 2009).

Se recomienda a futuras investigaciones emplear datos secundarios recogidos por otros estudios, diseñando los nuevos objetivos con base en los proyectos de investigación iniciales y empleando categorías y subcategorías de análisis abductivas y flexibles para su adaptación, pero siendo sistemáticos y rigurosos en su construcción y aplicación. El uso de datos secundarios permite disminuir la saturación a la que se ha sometido desde la academia a las personas LGBT+, al ser sujetos de estudio constantemente encuestados, observados y entrevistados.

Adicionalmente, se recomienda la inclusión de otros miembros de la familia, como hermanos/as, para abordar diferentes perspectivas del proceso de revelación y aceptación. Para el diseño de estrategias de intervención dirigidas a familias con hijos gays e hijas lesbianas se recomienda: identificar los contenidos de la comunicación familiar que se están intercambiando en relación con la orientación sexual y reconocer los estilos y las estrategias asertivas de la comunicación familiar, la educación en diversidad sexual y el fortalecimiento de redes de apoyo.

Finalmente, se recomienda a los/as psicólogos/as que trabajan en instituciones educativas incluir la comunicación familiar sobre diversidad sexual y de género como un tema de trabajo, por ejemplo, en las escuelas de padres. La comunicación asertiva resulta fundamental para la resolución de las crisis familiares derivadas de la revelación de la orientación sexual no normativa de un/a hijo/a. Es posible que, en ciertas instituciones educativas, no sea posible introducir directamente el tema de la diversidad sexual, pero si se consigue fortalecer la comunicación desde etapas tempranas del ciclo vital familiar, llegadas al momento de la revelación, las familias habrán recorrido gran parte del camino de la aceptación.