INTRODUCCIÓN

La ataxia cerebelosa es un trastorno que afecta el equilibrio, la marcha, el control de extremidades, el movimiento ocular y otras funciones neurológicas 1. Puede clasificarse en adquiridas, genéticas o esporádicas. Las ataxias adquiridas pueden resultar de lesiones vasculares, procesos infecciosos, inflamatorios o mediados por el sistema inmunitario, así como de deficiencias vitamínicas o inducción por fármacos o toxinas 2. Entre las ataxias cerebelosas inmunomediadas están la ataxia por gluten, la degeneración cerebelosa paraneoplásica y la ataxia asociada a anticuerpos contra la descarboxilasa de ácido glutámico 65 (GAD-Ab); que representan el 25%, el 3% y el 2% de los pacientes con ataxias cerebelosas, respectivamente 3.

La descarboxilasa de ácido glutámico (GAD) es la enzima limitante en la síntesis del ácido γ-aminobutírico (GABA), el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central (SNC). Las neuronas GABAérgicas y las células β pancreáticas expresan selectivamente esta enzima 4. La GAD actúa como un autoantígeno clave en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1), y se detectan anticuerpos GAD-Ab en aproximadamente el 80% de los pacientes diagnosticados recientemente con DM1 5,6. Niveles elevados de GAD-Ab, generalmente 100 veces superiores a los encontrados en la DM1, están presentes en hasta el 80% de los pacientes con síndrome de persona rígida, ataxia cerebelosa aislada de inicio tardío y otros trastornos neurológicos 7-9.

A nivel mundial, la incidencia de la DM1 de inicio en adultos es más alta en países nórdicos. Sin embargo, se observa una falta de datos de países de bajos y medianos ingresos, como Perú. Los hallazgos reportan variaciones sobre si la incidencia aumenta o disminuye conforme avanza la edad y, se evidencia que es más frecuente en hombres que en mujeres 10.

Presentamos el caso de una mujer peruana con una presentación inusual de ataxia cerebelosa mediada por GAD-Ab, asociada con DM1 de inicio tardío. Se obtuvo el consentimiento informado de la paciente para la publicación del reporte y la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo mediante el oficio N° 1037-2024-UNT-FM-C.E.

REPORTE DE CASO

La paciente fue una mujer de 63 años con antecedentes patológicos de trastorno mixto de ansiedad y depresión, cataratas bilaterales, hipertensión arterial y arritmia cardíaca no especificada, en tratamiento con hidroclorotiazida 25 mg una vez al día (QD) y bisoprolol 5 mg QD.

La paciente ingresó a hospitalización debido a que, a lo largo de los últimos 8 meses, tuvo progresión de los síntomas, iniciando con disartria, dismetría y disdiadococinesia bilateral de predominio derecho, junto con marcha atáxica. Un mes antes del ingreso, la inestabilidad en la marcha empeoró, requiriendo ampliar la base de sustentación y presentando lateropulsión hacia la derecha. Además, la paciente refirió aumento en la descoordinación, con empeoramiento de la disartria, dificultad para asir objetos y para escribir. Al examen físico, la paciente pesaba 58 kg, tenía una talla de 1,6 m y una presión arterial en decúbito de 90/60 mmHg. Se observó hiperreflexia en las cuatro extremidades, sin otras alteraciones en órganos o sistemas.

Los exámenes auxiliares iniciales mostraron glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada dentro de los parámetros normales; además, se evidenció ausencia de anticuerpos anti-tiroperoxidasa, antinucleares y anticitoplasma de neutrófilos. Los marcadores tumorales fueron negativos, y la tomografía axial computarizada de tórax, abdomen y pelvis no evidenció alteraciones significativas. No se encontraron metales pesados, y no se detectaron etiologías infecciosas, metabólicas, autoinmunes o neoplásicas. Se realizó una resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral sin contraste, la cual mostró una lesión ovalada compatible con un cavernoma en el hemisferio cerebeloso derecho, así como pequeños y escasos focos de desmielinización de aspecto isquémico crónico que comprometían la sustancia blanca subcortical y profunda de ambos lóbulos frontales. Se diagnosticó ataxia cerebelosa tardía de origen desconocido y se prescribió terapia física.

Seis meses después, la paciente presentó polidipsia, polifagia, poliuria y una pérdida de peso de 10 kg. Ante estos síntomas, la paciente fue derivada al servicio de endocrinología. A la evaluación, debido a la ausencia de antecedentes de familiares con diabetes y de signos resistencia a la insulina en el contexto de una paciente previamente eutrófica, se sospechó de DM1 de inicio tardío.

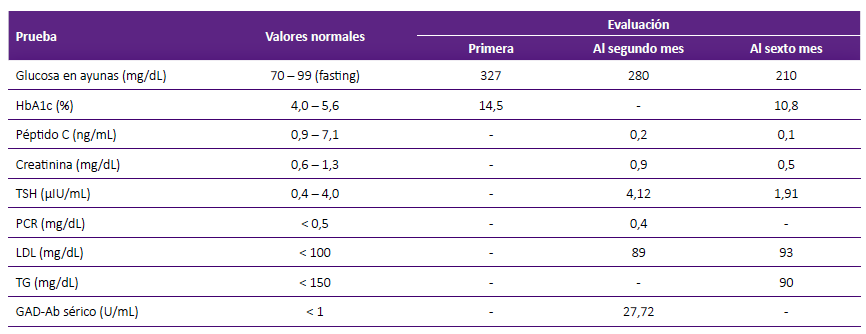

Se realizaron exámenes cuyos resultados se presentan en la tabla 1, que corroboraron el diagnóstico. Se prescribió inicialmente un régimen de insulina basal-plus que incluyó glargina (18 UI por la mañana) y lispro (5 UI antes del almuerzo). El valor de péptido C a los 6 meses (0,1 ng/ mL) confirmó el diagnóstico de DM1.

Tabla 1 Resultados de los exámenes realizados en las consultas en el servicio de endocrinología.

HbA1c: hemoglobina glicosilada; LDL: lipoproteína de baja densidad; PCR: proteína C reactiva; TG: triglicéridos; TSH: hormona estimulante de la tiroides.

Dado que la ataxia cerebelosa no tenía una etiología conocida, se consideró la posibilidad de que estuviera mediada por anticuerpos. Se realizó una nueva RMN que evidenció cambios morfológicos compatibles con leve atrofia cerebelosa y signos de angiopatía en la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales. Se identificó valores superiores a 30 U/mL de GAD-Ab en el líquido cefalorraquídeo (LCR) (valores normales: 0-5 U/ml), confirmándose la asociación entre la DM1 y la ataxia cerebelosa, lo que llevó a la indicación de 2 gramos de inmunoglobulina humana por kilogramo de peso, administrados en un periodo de cinco días.

El control glicémico continuó deficiente a pesar del tratamiento (HbA1c 10,4%), por lo que, se procedió a ajustar la dosis de insulina con un esquema basal-bolo y se reforzó la importancia de mantener un estilo de vida saludable. Actualmente, la paciente continúa bajo control médico por los servicios de neurología y endocrinología.

DISCUSIÓN

Los mecanismos fisiopatológicos de la ataxia cerebelosa relacionada con GAD-Ab no son del todo comprendidos. A diferencia de lo que ocurre en la DM1, los GAD-Ab en la ataxia cerebelosa podrían ser más que un simple marcador de autoinmunidad, desempeñando un papel directo en el desarrollo de la enfermedad 6. La inmunidad celular también podría tener un papel en estos casos, con un aumento en la producción de interferón gamma por parte de las células T periféricas tras la exposición al GAD, sugiriendo una orientación Th1, un perfil conocido por favorecer la citotoxicidad 6,11.

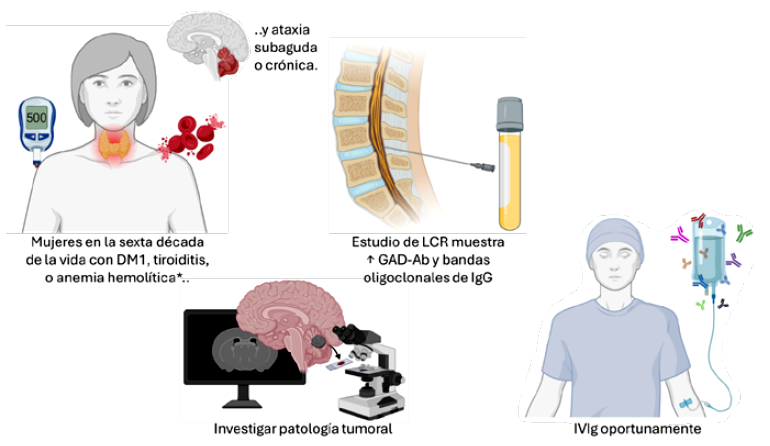

La ataxia cerebelosa asociada a GAD-Ab es más prevalente en mujeres (83%) en la sexta década de la vida y se caracteriza por un desarrollo insidioso de ataxia de curso subagudo o crónico, con un tiempo medio de evolución clínica de 6 años. Casi todos los casos (92%) están relacionados con trastornos endocrinos autoinmunitarios, como la DM1, anemia hemolítica y tiroiditis 8,12-14. Nuestra paciente presentó disartria y marcha atáxica, sin nistagmus, alteraciones en la fuerza, signos de focalización ni signos meníngeos.

El aumento de la síntesis intratecal de GAD-Ab se presenta en todos los casos de ataxia cerebelosa, lo que resalta su asociación con niveles elevados de GAD-Ab 7. Para el diagnóstico de ataxia cerebelosa es fundamental demostrar un aumento en la síntesis intratecal de GAD-Ab, confirmando que la autoinmunidad contra GAD está relacionada con el síndrome neurológico, especialmente en casos de DM1 concomitante en quienes se detectaría niveles elevados de GAD-Ab sérico 7,12,13. Además, es común encontrar bandas oligoclonales de IgG en el LCR 8. La paciente presentó síntomas cerebelosos típicos y, sumado a la detección de GAD-Ab en el LCR, se diagnosticó ataxia cerebelosa asociada a GAD-Ab.

En este contexto, se recomienda la detección de GAD-Ab en mujeres con ataxia cerebelosa y DM1 de inicio tardío u otras enfermedades autoinmunitarias, especialmente en ausencia de afectación del tronco encefálico 8, lo cual se realizó en el manejo de esta paciente.

Se ha descrito que la ataxia cerebelosa inmunomediada no paraneoplásica se caracteriza por la positividad para GAD-Ab en ausencia de tumores y de signos de atrofia cerebelosa en las imágenes por resonancia magnética durante los estadios iniciales. Esta forma de ataxia puede presentar mejoría clínica ―al menos en parte― con inmunoterapia 6. Sin embargo, a pesar de su clasificación como etiología no paraneoplásica, se han documentado casos de rápida evolución en pacientes con enfermedades tumorales diagnosticadas previamente o al momento de la presentación de la ataxia cerebelosa. Por lo tanto, se recomienda investigar la posible presencia de una patología tumoral subyacente 7,12.

La ataxia cerebelosa asociada a GAD-Ab generalmente se asocia con un pronóstico desfavorable, resultando en discapacidad en la mayoría de los pacientes 6. Los corticosteroides no suelen ofrecer beneficios. El uso de inmunoglobulina intravenosa puede tener un efecto positivo en aquellos con un inicio subagudo de la ataxia cerebelosa (OR = 0,50; IC 95%, 0,25-0,99; p = 0,047) y que recibieron inmunoterapia oportunamente (OR = 0,98; IC 95%, 0,96-0,99; p = 0,01) 6,15. El beneficio de la inmunoterapia se observó en el 35% de los casos reportados 6,12. Actualmente, no existen estudios aleatorizados a gran escala que determinen las estrategias terapéuticas óptimas para las ataxias cerebelosas asociadas a GAD-Ab 6. Los títulos de GAD-Ab no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad, el fenotipo, ni la respuesta al tratamiento 6.

En conclusión, este caso presenta la combinación inusual de DM1 de inicio tardío con ataxia cerebelosa mediada por GAD-Ab, lo que resalta la importancia de una evaluación exhaustiva para establecer el diagnóstico de ataxia cerebelosa inmunomediada (Figura 1). Es fundamental iniciar la inmunoterapia en una etapa temprana, buscando la remisión clínica completa y previniendo daños irreversibles en el cerebelo. Además, es necesaria la realización de estudios aleatorizados a gran escala sobre las estrategias terapéuticas óptimas, con el fin de contar con mayor evidencia científica.