INTRODUCCIÓN

El emprendimiento es una de las variables más estudiadas en la actualidad debido a que los valores impuestos por la globalización sustentan un modelo empresarial basado en el cambio y la innovación (Rosero & Molina, 2008). La palabra ‘emprendimiento’ proviene del francés entrepreneur que, a su vez, procede de la raíz latina prendere, cuyo significado es coger, atrapar o sorprender (Marulanda et al., 2014). John Stuart Mill (1848) fue uno de los primeros autores en referirse al emprendimiento, pero fue Schumpeter (1978), quien ya desde la primera mitad del siglo XX puso énfasis en la invención, señalando que un emprendedor no es un inventor, pero sí tiene la capacidad de percibir oportunidades de negocio.

Desde entonces, se ha puesto especial énfasis en la percepción de oportunidades para crear bienes o servicios, como una característica nuclear del emprendimiento (Jain, 2014). Sin embargo, otros autores, como Peter Drucker (2002), definen al emprendedor como un innovador y otros, como David McClelland (1992), señalan que el emprendedor está movido por la necesidad de logro o la iniciativa personal, que supone ser conscientes de la misión de la organización, tener un enfoque a largo plazo, estar orientados hacia la consecución de metas, ser persistente para afrontar dificultades y automotivación (Moriano et al., 2001).

Por otro lado, si bien se reconoce que el emprendimiento depende de diversos factores políticos, culturales, institucionales e individuales, se ha puesto más énfasis en estos últimos, o se le asocia con aspectos contextuales. Para Mitchelmore y Rowley (2010), los factores que influyen en el desarrollo de las capacidades emprendedoras son las experiencias previas, el contexto socioeconómico, las habilidades intelectuales y sociales, el liderazgo, la autoconfianza, la toma de riesgos, la percepción de oportunidades y la autodirección. Mientras que en un estudio meta-analítico, se determinó que las principales competencias que caracterizan a los emprendedores son la motivación de logro, la innovación, la toma de riesgos, el locus de control interno, la autoeficacia, la creatividad, la proactividad, la autonomía, la motivación económica y la perseverancia (Jain, 2014).

Para otros autores, el emprendimiento depende de habilidades empresaria- les específicas como la identificación de una oportunidad empresarial, los factores de producción, el mercado en el cual va a operar el negocio, la estrategia de recursos y la motivación o las habilidades del emprendedor (Marulanda et al., 2014). De acuerdo con Ortiz y Millán (2011), la experiencia laboral favorece la cultura empresarial necesaria para emprender un negocio, así como el conocimiento del sector, la antigüedad de la empresa en la que se trabaja, la valoración social y la conciliación familia-trabajo. En consecuencia, se puede definir a un emprendedor como “la persona que pone en marcha una iniciativa empresarial, crea su propia empresa, solo o asociado con otros promotores, asumiendo los riesgos financieros que esto supone, aportando su trabajo y ocupándose de la dirección de la empresa” (Moriano et al., 2001, p. 230).

Entre los países de habla hispana y/o de Latinoamérica, se tienen resultados bastante heterogéneos con respecto al perfil de los emprendedores. En Colombia, por ejemplo, los rasgos más comunes en los emprendedores son la perseverancia, el compromiso, el liderazgo, la tolerancia al cambio, la reflexión, la responsabilidad, el individualismo, el poder, el logro, la autoeficacia, la autodirección, la capacidad para percibir oportunidades de negocio, el propósito y las capacidades de gestión; y también se ha asociado el emprendimiento con una mayor edad, sobre todo de 30 años en adelante, con el sexo masculino y el estado civil casado (Marulanda et al., 2014). En México, se ha reportado que los varones tienen más iniciativa para emprender un negocio y el nivel educativo incrementa las oportunidades de crecimiento empresarial, mientras que el tener financiamiento y la actividad laboral independiente son fuertes predictores del emprendimiento (Messina, & Hochsztain, 2015).

En Brasil, los principales factores asociados al emprendimiento son la propensión al riesgo, la necesidad de autorrealización, el liderazgo, la creatividad y la autonomía (Saboia & Martín, 2006), mientras que, en España, los emprendedores se distinguen de los no emprendedores por el hedonismo, es decir, disfrutan lo que hacen y satisfacen sus necesidades (Moriano et al., 2001). En relación con ello, Rolando Arellano (2005), en sus estudios sobre los estilos de vida de los peruanos, encontró que los sensitivos, que podían equipararse a los hedonistas de España, no se distinguían por su emprendimiento, ya que los denominados emprendedores eran varones de entre 30 y 50 años, provenientes de la sierra, con estudios superiores de tipo no universitario, con relativa independencia, ingresos medios y satisfechos de sus logros, quienes valoran mucho el trabajo y tienen fuertes necesidades de logro y poder.

Precisamente, el informe de Global Entrepreneurship Monitor de Perú señala que, para el año 2017, el emprendimiento había crecido un 17 % con respecto al año anterior, y que los varones tenían mayor capacidad emprendedora que sus contrapartes femeninas, aunque estas tendían más a emprender negocios en el rubro de servicios, mientras que los varones lo hacían más en el rubro de comercio (Serida et al., 2017). En el Perú, hay pocos estudios sobre emprendimiento, debido, principalmente, a que no se cuenta con instrumentos adecuadamente validados para investigar esta variable. Así, el objetivo de esta investigación es reportar los resultados del análisis psicométrico efectuado a la Escala de Hábitos Emprendedores de Flores (2001, citado por Portocarrero et al., 2010) que mide la capacidad emprendedora.

Existen varios instrumentos que están orientados a medir el emprendimiento o variables psicológicas asociadas. Por ejemplo, el Management Charter Initiative evalúa las competencias emprendedoras, que pueden entenderse como rasgos de personalidad, habilidades y conocimientos (Mitchelmore & Rowley, 2010), mientras que la Escala de Autoeficacia Emprendedora de Alex de Noble, Don Jung y Sanford Ehrlich se focaliza en la autoeficacia operacionalizada en contextos empresariales (Ortiz & Millán, 2011). En un reciente estudio de revisión, se analizaron 676 estudios sobre emprendimiento con la finalidad de identificar los instrumentos más utilizados para medir esta variable, identificando 13 pruebas (Alfonso & Hauck, 2020). Existen, asimismo, instrumentos que evalúan aspectos específicos del emprendimiento como el emprendimiento tecnológico (Lanzas et al., 2009), o el acceso al financiamiento bancario (Pérez & Torralba, 2014), o el potencial de emprendimiento social (Portuguez et al., 2018).

Además, existen diversos métodos para evaluar el emprendimiento o las habilidades emprendedoras (Campos et al., 2014), como la técnica de encuesta a través de escalas de autorreporte. El Cuestionario de Intención Emprendedora (CIE), por ejemplo, ha sido creado en España por Rueda et al. (2015, citados por Laguía et al., 2017) con base en la Teoría de la Acción Panificada de Ajzen que es frecuentemente empleada para explicar la conducta emprendedora (Moriano et al., 2001). Este cuestionario consta de 12 ítems con una de respuesta tipo Likert de 7 alternativas, y fue validado en Colombia, reportándose que posee una estructura interna de cuatro factores obtenidos mediante análisis factorial confirmatorio, y con adecuados niveles de confiabilidad estimados por el método de consistencia interna, con índices superiores a .7 para cada una de sus dimensiones con la prueba alfa de Cronbach (Laguía et al., 2017).

En Perú, se ha utilizado la Escala de Hábitos Emprendedores en algunos estudios y se han corroborado algunas de sus propiedades psicométricas. Esta escala fue creada por Flores (2001) y fue empleada por Portocarrero et al. (2010) para evaluar la capacidad emprendedora de estudiantes de Administración y Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se reportó que la prueba tenía validez convergente al encontrarse coeficientes de correlación positivos, moderados y significativos con la Escala de Coeficiente Empresarial que también evalúa la capacidad emprendedora. Sin embargo, aunque se ha señalado que sus 20 ítems se distribuyen en cinco subescalas que valoran el Conocimiento de sí mismo y autoconfianza, Visión de futuro, Motivación de logro, Planificación y Persuasión; no se ha reportado su estructura interna, solo su nivel de confiabilidad para la escala total que fue calculada por medio de la prueba alfa de Cronbach con un índice de .69, que se considera bajo pero aceptable (Livia & Ortiz, 2014).

En tal sentido, la presente investigación busca analizar la validez y la confiabilidad de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores. Se ha dividido en dos estudios de diseño instrumental (Montero & León, 2002): en el primero, se analizan las propiedades psicométricas de este instrumento en una muestra de estudiantes de la carrera de Administración; en el segundo, se realiza un análisis psicométrico, tomando como muestra a un grupo de trabajadores de diversos sectores que han emprendido algún negocio.

ESTUDIO 1

Las universidades juegan un rol importante para promover las capacidades emprendedoras en los estudiantes de Administración, quienes, por la naturaleza de su profesión, son los más indicados para generar un negocio (Marulanda et al., 2014). En un estudio realizado en Estados Unidos, fueron los profesionales de las carreras de Administración quienes demostraron tener mayor motivación para emprender (Collins et al., 2004). Algunos estudios se han centrado precisamente en el perfil emprendedor de los estudiantes universitarios, reportando que el entorno familiar puede influir positivamente en el desarrollo de las capacidades emprendedoras y que el principal impedimento se refiere a la carencia de recursos económicos. Asimismo, se ha señalado que mientras mayor es su capacidad de emprendimiento, menor es su intención de trabajar en el sector público, y que solo el 11.5 % de los 601 estudiantes de Administración que fueron evaluados presenta intención de generar su propio negocio. Además, las variables sociolaborales explicaron un mayor porcentaje de intención emprendedora por sobre las variables personales y familiares (Moriano et al., 2006).

Otra investigación con población juvenil de Paraguay reportó que un alto porcentaje no estudia ni trabaja, y que las principales limitaciones para emprender un negocio fueron la falta de oportunidades y de visión para identificar circunstancias para realizar un negocio, lo que se constituye en una falta de hábitos emprendedores. Por tanto, la excesiva aversión a tomar riesgos explica el bajo nivel de involucramiento para planificar una actividad emprendedora. Asimismo, un 12.1 % de adolescentes entre 15 y 19 años tenía altos niveles de competencias emprendedoras, mientras que un 21.1 % de los jóvenes entre 25 y 29 años se ubicaron en este rango (Villalba & Ortega, 2021).

En Perú, se han realizado varias investigaciones sobre el emprendimiento en estudiantes universitarios, reportándose que los estudiantes de las facultades de Administración, de Ingeniería Industrial y de Contabilidad presentan mayor capacidad emprendedora que los estudiantes de otras carreras universitarias (Mavila et al., 2009). Mientras que en el estudio de Kaneko (2012), con una muestra de 499 estudiantes de Administración de Negocios Internacionales, se halló que el altruismo, el liderazgo y la estabilidad emocional fueron los rasgos de personalidad más desarrollados entre quienes obtuvieron los puntajes más altos en emprendimiento. Además, no se registraron diferencias según el sexo, pero sí en función de la edad, la condición laboral de los padres. Fue mayor el emprendimiento en quienes tienen entre 25 y 30 años, y quienes tienen a sus padres desempleados. Otro estudio reportó que la proactividad y la resiliencia predicen la capacidad emprendedora, y que esta es mayor entre quienes perciben que reciben apoyo económico y quienes se dedican a actividades laborales formales (Holguin & Rodríguez, 2020).

Es necesario contar con instrumentos debidamente validados que midan el emprendimiento. Por ello, en este primer estudio se analizan las propiedades psicométricas de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores en una muestra de estudiantes universitarios de tres universidades de la ciudad de Arequipa, con la finalidad de calcular la validez de constructo del instrumento y la confiabilidad.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo conformada por 203 estudiantes de los dos últimos años de la carrera de Administración de Empresas de tres universidades de Arequipa metropolitana: el 59.1 % fueron mujeres, el 38.9 % fueron varones, mientras que el 2 % no llenó esa información. La muestra tuvo una edad promedio de 22.81 años con una desviación estándar de ±2.52, dentro de un rango de 18 a 35 años. Asimismo, el 83.3 % eran solteros, el 2.5 % estaban casados, el 0.5 % se había divorciado y el 13.8 % eran convivientes. Con respecto a la universidad de procedencia, el 34 % estudiaba en la Universidad Nacional de San Agustín, el 36.5 % en la Universidad Católica de Santa María y el 29.5 % en la Universidad Católica San Pablo. Además, el 34 % estudiaba en noveno semestre y el 66 % en décimo semestre. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística mediante la técnica de grupos intactos, por su facilidad de acceso en el caso de estudiantes universitarios. Además, son los estudiantes de último año quienes están próximos a ejercer su profesión y han pasado por un periodo formativo previo que supone la adquisición de habilidades emprendedoras a diferencia de los estudiantes de semestres inferiores.

Instrumento

La Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores fue creada por Flores (2001, citado por Portocarrero et al., 2010) y consta de 20 ítems, distribuidos en cinco factores: Conocimiento de sí mismo y autoconfianza, visión de futuro, motivación de logro, planificación y persuasión con una escala de respuesta dicotómica de Sí y No, que se puntúa con 2 y 1, respectivamente. El tiempo de aplicación es de 15 minutos, aproximadamente, de forma individual y/o colectiva. De modo que un puntaje alto significa una mayor capacidad emprendedora y un puntaje bajo supone una menor capacidad emprendedora. Con respecto a la validez, se ha reportado que cuenta con validez de constructo, pero solo se ha reportado un índice de confiabilidad global con un coeficiente de .69 obtenido mediante la prueba alfa de Cronbach.

Procedimiento

El instrumento se aplicó dentro del horario de clases, con el permiso del profesor y la autorización de los respectivos directores de Departamento o de las escuelas de Administración de Empresas de las tres universidades. Los estudiantes fueron informados sobre los fines del estudio, y se evaluó a aquellos que decidieron participar voluntariamente. Los estudiantes firmaron un consentimiento informado y una vez que se recogieron los protocolos de respuesta, se procedió a efectuar el análisis estadístico correspondiente, como se explica a continuación.

Análisis de datos

Los datos se procesaron estadísticamente, siguiendo los criterios de la teoría clásica de los test y la teoría factorial (Kaplan & Saccuzzo, 2006). En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos de los ítems sobre la base del puntaje máximo y mínimo, la media, la desviación estándar, la asimetría y la curtosis. También se realizaron correlaciones ítem-test y el análisis factorial exploratorio mediante dos softwares: el paquete estadístico SPSS versión 20 (IBM, 2011) y el programa Factor versión 10.5.03 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2017). El cálculo de la confiabilidad se realizó mediante el método de consistencia interna con la prueba Alfa de Cronbach (Livia & Ortiz, 2014).

RESULTADOS

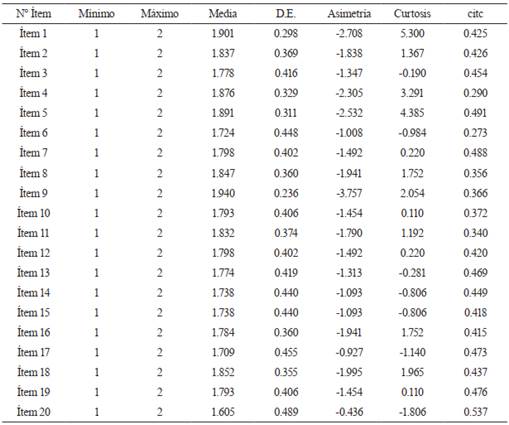

En la tabla 1 se tienen los estadísticos descriptivos por cada ítem de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores, donde se observan los valores mínimos y máximos, la media, la desviación estándar, la asimetría, la curtosis y las correlaciones ítem-test corregidas. Como se puede apreciar, los valores tienen medias que van de 1.605 para el ítem 20 y 1.940 para el ítem 9. Asimismo, los valores de asimetría y curtosis son elevados y se ubican fuera del rango de -1.5/1.5, los que no tienen una distribución normal (Pérez & Medrano, 2010), salvo en el ítem 5 que presenta una curtosis elevada fuera de este rango. En cuanto a las correlaciones ítem-test se tiene que la mayoría de ítems presentan coeficientes superiores a 0.2 (Kline, 1995), dentro de un rango de 0.273 y 0.537, lo que sugiere que la prueba presenta homogeneidad, pues todos los ítems miden lo mismo.

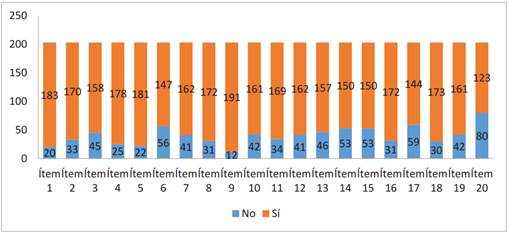

En la figura 1 se tienen las frecuencias de las respuestas por ítem según las alternativas “No” y “Sí”, donde se puede apreciar que el ítem 9 “Busca perfeccionarse o superarse como persona” tiene la mayor frecuencia de respuestas afirmativas y el ítem 20 “Construye redes de apoyo” tiene la mayor frecuencia de respuestas negativas.

Tabla 1 Estadísticos descriptivos

Nota. D.E.= desviación estándar; citc= correlación ítem-test corregida

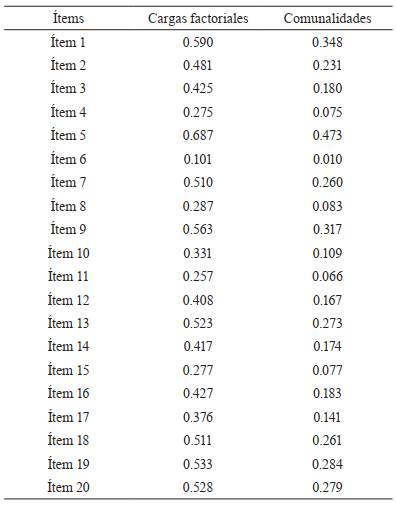

Luego, se realizó un análisis factorial exploratorio, y el procedimiento para determinar el número de dimensiones es el análisis paralelo sobre la base de correlaciones tetracóricas. Se utilizó como método de extracción de factores, los mínimos cuadrados ponderados robustos (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2017) con rotación oblicua. En el cálculo de la adecuación muestral, se obtuvo un valor KMO de 0.739 y un nivel alto de significancia en la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2= 542.5; gl= 190; p= 0.000), por tanto, se realizó el análisis factorial exploratorio que reportó un solo factor que explicaba el 26.31 % de la varianza total de la prueba, por lo que se determinó que el instrumento es unidimensional (Burga, 2006).

En la tabla 2 se tiene los puntajes de las saturaciones de los ítems en el único factor obtenido, en donde se aprecia que los ítems 4, 6, 8, 11 y 15 no llegan al valor mínimo de 0.3, lo que quiere decir que no serían representativos del constructo evaluado y, por tanto, deberían ser eliminados (Pérez & Medrano, 2010). De este modo, el cálculo de la confiabilidad se realizó para los 15 ítems restantes, median- te el método de consistencia interna con la prueba Alfa de Cronbach, dando por resultado un índice de α= 0.790. En consecuencia, la prueba de hábitos emprende- dores quedaría constituida por 15 ítems distribuidos en un factor, con índices de bondad de ajuste que satisfacen los criterios establecidos en todos los casos (χ2= 315.582; gl= 170; p< 0.000; χ2/gl= 1.856; CFI= 0.920 IC 95 % [0.879, 1.312]; GFI=0.875 IC 95 % [0.848, 0.949]; AGFI= 0.861 IC 95 % [0.830, 0.943]; RMSEA= 0.065 IC 95 % [0.032; 0.092]).

DISCUSIÓN DEL ESTUDIO 1

Son pocas las pruebas de emprendimiento diseñadas específicamente para ser aplicadas en universitarios. Por ejemplo, el Cuestionario de Intención Emprendedora (CIE) creado en España y validado por Laguía et al. (2017), en una muestra de 316 estudiantes universitarios de Colombia, consta de 12 ítems con una estructura interna de cuatro factores y adecuados niveles de confiabilidad. Los resultados de este primer estudio arrojan evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores de Flores (2001, citado por Portocarrero et al., 2010), aunque no mantiene su estructura original de cinco factores y se han eliminado 5 ítems debido a que no alcanzan el puntaje mínimo de .3 de saturación en el único factor obtenido (Lambert et al., 1991).

En ese sentido, Burga (2006) señala que la unidimensionalidad de los instrumentos es una condición deseable, aunque poco frecuente, debido a la complejidad de los constructos psicosociales. Para el caso de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores, no se contaba con suficiente información para conocer su estructura interna sobre la base de la distribución de los ítems en los cinco factores propuestos originalmente, motivo por el cual se aplicó el AFE. Asimismo, la prueba resultó confiable tras obtenerse un puntaje de .79 con la prueba alfa de Cronbach; por lo tanto, puede decirse que cuenta con evidencias psicométricas de validez y confiabilidad, y que puede utilizarse en estudiantes universitarios de Administración, a pesar de que quedó reducida a solo 15 ítems distribuidos en un solo factor.

Dado que varios estudios señalan que los estudiantes de Administración son quienes presentan mayor nivel de capacidad emprendedora en comparación con estudiantes universitarios de otras profesiones (Collins et al., 2004; Marulanda et al., 2014), nuestros resultados facultan la utilización de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores en estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la ciudad de Arequipa, sobre la base de las consideraciones anteriormente expuestas.

ESTUDIO 2

El emprendimiento se manifiesta de forma diferenciada según se asuma un rol profesional o un rol de estudiante (Crisancho et al., 2021), ya que, en el primer caso, se tiende hacia una ejecución más formal de los procesos subyacentes y de la aplicación del emprendimiento en diferentes etapas del proceso de producción (Prada, 2020), así como en la vinculación con actividades investigativas y de mercadeo (Gutiérrez et al., 2014). Además, se sabe que la capacidad emprendedora se ve influida por aspectos tales como la educación, los valores familiares, las motivaciones y las habilidades individuales (Amador & Briones-Peñalver, 2017); de modo que el emprendimiento será mayor si hay más experiencia y formación. De ahí que el emprendimiento haya cobrado más relevancia a nivel profesional.

Sin embargo, también se sabe que existen diferentes tipos de emprendedores, tales como el tecnológico, el sociológico, el comercial y el polivalente; y que las necesidades no cubiertas configuran mercados incompletos que pueden ser aprovechados por diversas personas que, independientemente de su nivel formativo, mientras tengan la suficiente visión como para percibir convenientemente las oportunidades que se presentan, podrían emprender un negocio con éxito (Frías & Pérez, 2000). De hecho, se ha señalado que los momentos de crisis y necesidad son los que obligan a las personas a sacar a flote sus capacidades emprendedoras (Marulanda et al., 2014). En ese sentido, un estudio realizado en México reportó que el primer motivador para emprender un negocio en profesionales fue la influencia del entorno y la formación del individuo, el segundo motivador fue la necesidad de seguridad y el tercer motivador fue la no adaptación al contexto laboral (Barrera, 2011). En otro estudio, también en México, el 77 % de los encuestados estaba motivado tanto por factores internos como externos (Amador & Briones-Peñalver, 2017).

Asimismo, aunque existen diversos modelos de emprendimiento (Lean start- up, Design thinking, Waterfall, Stage gate), la implementación de un modelo de negocio no garantiza el éxito de una iniciativa emprendedora (Crisancho et al., 2021). En Colombia, por ejemplo, una investigación ha determinado que solo un 25 % de los emprendimientos funciona bajo los criterios de la innovación (Prada, 2020). Algunos estudios han señalado que el emprendimiento aumenta con la edad, mientras que, en otros estudios, los empresarios más jóvenes son los más ambiciosos, creativos y enérgicos (Messina & Hochsztain, 2015). También se ha reportado que los varones son más emprendedores (Ortiz & Millán, 2011), y que las mujeres, como en el caso peruano, se focalizan en negocios de servicios de tipo gastronómico, haciéndose notar que el emprendimiento femenino tiene bajo impacto, aunque ello está mediado por su nivel educativo (Huamán et al., 2022).

En consecuencia, el emprendimiento como actividad profesional depende de variables individuales, grupales y organizacionales; pero, como en el caso de los estudiantes, no se cuenta en nuestro país con instrumentos debidamente validados para evaluar esta variable, tan relevante en el contexto empresarial actual. En este segundo estudio se analizan las propiedades psicométricas de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores en una muestra de personas de la población económicamente activa de la ciudad de Arequipa, con la finalidad de calcular la validez de constructo, la consistencia interna y los baremos de calificación.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo conformada por 453 personas pertenecientes a la población económicamente activa de Arequipa, con una edad promedio de 35 años, con una desviación estándar de 11.78 dentro de un rango de 18 a 71 años de edad. El 26.49 % fueron varones y el 73.51 % fueron mujeres. Con respecto a su grado de instrucción, el 9.05 % tiene estudios secundarios, el 23.62 % tiene estudios técnicos, el 55.62 % tiene estudios universitarios y el 11.7 % tiene estudios de posgrado. Asimismo, con respecto a sus ingresos económicos, el 39.73 % tiene ingresos inferiores a 1000 soles mensuales, el 42.38 % tiene ingresos mensuales entre 1000 y 2500 soles, el 13.90 % tiene ingresos mensuales entre 2500 y 5000 soles y el 3.97 % tiene ingresos mensuales superiores a los 5000 soles. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística mediante la técnica de muestreo por cuotas, dado que se recurrió a una base de datos de 4500 trabajadores de em- presas formales de la ciudad, los cuales respondieron aproximadamente el 10 %.

Instrumento

Se utilizó el mismo instrumento que en el estudio 1, es decir, la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores de Flores (2001, citado por Portocarrero et al., 2010).

Procedimiento

Para ala aplicación de los instrumentos se envió en formato Google forms el protocolo de respuesta del instrumento, con una ficha de datos generales, que incluyen sexo, edad, grado de instrucción e ingresos mensuales; y el consentimiento informado. Para ello se recurrió a una base de datos de la Cámara de Comercio de Arequipa de más de 4000 personas de la PEA.

Análisis de datos

Luego de esta recolección de datos, se efectuó el respectivo análisis de los resultados obtenidos a través de la plataforma de Google forms. Como hoja de cálculo se utilizó el programa Excel en su versión 16.54 (Microsoft Corporation, 2021), y para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa JASP en la versión 0.13.1 (Jasp Team, 2020). Para el análisis de datos, en primer lugar, se llevó a cabo un análisis psicométrico del instrumento, para lo cual se realizó un análisis factorial exploratorio con el fin de corroborar el modelo de 5 factores, ya que no se cuenta con información detallada de la distribución de los ítems en cada factor (Flores 2001, citado por Portocarrero et al., 2010). Seguidamente, se calculó la confiabilidad mediante el método de consistencia interna con las pruebas Alfa de Cronbach y Omega de McDonald (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017).

Finalmente, se realizó la baremación del instrumento mediante el cálculo de percentiles (Livia & Ortiz, 2014).

RESULTADOS

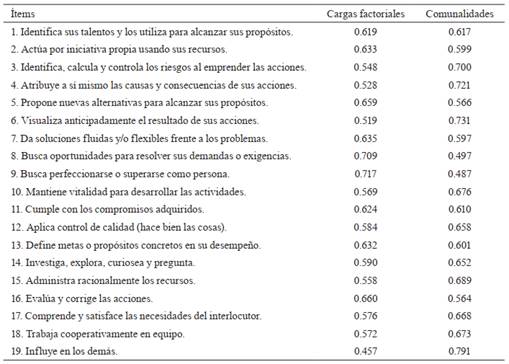

Para el análisis factorial exploratorio, se utilizó el análisis paralelo para poder identificar la cantidad ideal de factores a utilizar y una rotación ortogonal Equamax, ya que los ítems son dicotómicos (Holmes, 2011; Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011). Los resultados del índice KMO fueron satisfactorios al ser mayores a .7, específicamente de .93 en su totalidad. De este modo, se procedió con la prueba de esfericidad de Barlett que arrojó un valor significativo (p< 0.001). Del mismo modo, la prueba χ²/gl fue menor a 3, indicando un resultado ideal para continuar con el análisis psicométrico (χ²/gl= 2.94) (Marsh & Hocevar, 1985).

Los resultados indicaron que el instrumento es unidimensional (Burga, 2006). Para la carga factorial, se tomó como punto de corte a .4. Esto condujo a que se eliminara el último ítem del instrumento (“Construye redes de apoyo”). Sin este ítem, el modelo se presenta en la tabla 3. La proporción de varianza que explica el instrumento es del 36.3 %. El RMSEA fue de .068 y, como es menor a

.08, se entiende que se obtuvo un ajuste adecuado al modelo. Sin embargo, el TLI fue un poco debajo a lo esperado (>.9) con .886 (Bentler, 1990; Kline, 2005).

Al apreciar todos los indicadores del AFE realizado, se puede ver que los resultados manifiestan que el modelo de un factor presenta un ajuste adecuado al modelo. Los índices de confiabilidad fueron consistentes, siendo >.7, tanto para la prueba Alfa de Cronbach como para la prueba Omega de McDonald (α=.91; ω=.911) (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017).

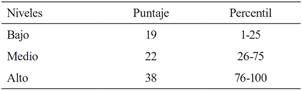

Se realizó la baremación del único factor resultante de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores, para lo cual se utilizaron 3 niveles con puntos de corte en los percentiles 25 y 75. De este modo, un puntaje igual o inferior a 19 que se ubica en un percentil de 1 a 25 sugiere un nivel bajo de emprendimiento; mientras que un puntaje entre 20 y 37 entre los percentiles 26 y 75 indica un nivel medio de emprendimiento, y un puntaje igual o superior a 38, entre los percentiles 76 y 100, indicaría un nivel alto de emprendimiento.

DISCUSIÓN DEL ESTUDIO 2

El emprendimiento se ha estudiado desde tres perspectivas: las características individuales, las motivaciones y las funciones de los emprendedores. Se destaca que las situaciones de necesidad son fuertes motivadores para el emprendimiento, y aunque la formación técnica en la creación de empresas no favorece necesariamente la intención emprendedora, sí mejora la percepción de viabilidad de un negocio (Marulanda et al., 2014).

En tal sentido, las variables personales, psicológicas o individuales han resultado ser excelentes predictores del emprendimiento, tal como se señala en estudios meta-analíticos, que identifican a la motivación de logro, la innovación, la toma de riesgos, el locus de control interno, la autoeficacia, la creatividad, la proactividad, la autonomía, la motivación económica y la perseverancia como los principalmente reportados en estudios realizados en diversos países (Jain, 2014).

Los resultados de esta segunda investigación inciden en las propiedades psicométricas de una Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores que se focaliza en variables de tipo personal. Se ratifica una estructura unidimensional como se halló en el primer estudio que tomó como muestra a estudiantes de Administración de Empresas de tres universidades de Arequipa. Esto sugiere que dicho instrumento presenta una estructura interna de un solo factor, como ha sido reportado en otras investigaciones que también han analizado instrumentos que miden el emprendimiento (Alfonso & Hauck, 2020; Hernández-Ramírez et al., 2022); y se corroboraría el modelo original de cinco factores propuesto por Flores (2001, citado por Portocarrero et al., 2010).

Sin embargo, se han obtenido niveles de confiabilidad más altos, estimados mediante la prueba Alfa de Cronbach y la prueba Omega de McDonald, que ofrecieron un puntaje superior a .9, lo que sería indicador de una consistencia interna elevada. Por ello, se puede afirmar que la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores es un instrumento válido y confiable, que puede ser aplicado a la población económicamente activa de la ciudad de Arequipa. En ese sentido, para facilitar un sistema de calificación adecuado, se han calculado también los baremos sobre la base de las puntuaciones percentilares, con tres niveles: bajo, medio y alto.

De este modo, el instrumento que ha sido objeto de nuestro análisis puede ser utilizado con fines investigativos o diagnósticos de la capacidad emprendedora en la población arequipeña. Sin embargo, debe recalcarse que sería conveniente que en estudios sucesivos se pueda ampliar la muestra y realizar análisis estadísticos más robustos y variados con base en el análisis de invarianza, la validez de criterio. Cabe mencionar que ya Portocarrero et al. (2010), con una muestra de estudiantes de Lima, reportó que el puntaje global de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores se correlaciona con el puntaje de una prueba que mide el cociente empresarial.

DISCUSIÓN GENERAL

En nuestro país, el emprendimiento es una variable que cobra suma importancia, puesto que, aproximadamente, solo un 20 % de los negocios que se inician continúan al año siguiente, y un 76 % de estos emplean a la población económicamente activa (Arias & Jiménez, 2013); mientras que en Estados Unidos el 50 % de los negocios son pequeños (Collins et al., 2004). Por ende, resulta necesario evaluar la capacidad emprendedora en el Perú con instrumentos debidamente validados. Así, el propósito de esta investigación ha sido el análisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores creada por Flores (2001, citado por Portocarrero et al., 2010).

Esta escala consta de 20 ítems distribuidos en cinco dimensiones, pero, dado que no se cuenta con información sobre la distribución de los ítems en cada una de estas, se ha procedido a realizar un análisis factorial exploratorio, en dos muestras de la ciudad de Arequipa: la primera conformada por 203 estudiantes universitarios de tres universidades de la localidad y la segunda conformada por 453 personas de la población económicamente activa (PEA) de Arequipa metropolitana. En una investigación previa, un estudio realizado en Perú con estudiantes universitarios, se reportó que la escala cuenta con evidencias de validez convergente al encontrarse correlaciones positivas y significativas con la Escala de Coeficiente Empresarial (Portocarrero et al., 2010).

En el presente estudio se ha verificado con ambas muestras, de estudiantes y de la PEA, que la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores presenta una estructura interna unidimensional, sobre la base de los resultados del análisis factorial exploratorio practicado en ambas muestras (Burga, 2006; Lloret-Segura et al., 2014). Si bien esto discrepa con el modelo original planteado, sintoniza con los reportes de otros estudios que describen la unidimensionalidad del constructo emprendimiento (Alfonso & Hauck, 2020; Hernández-Ramírez et al., 2022). Asimismo, los índices de confiabilidad han sido adecuados en ambas muestras, y han sido más elevados en la muestra conformada por la PEA de Arequipa, para la cual también se han estimado los baremos de calificación con el fin de facilitar su uso en la región Arequipa. Sin embargo, debido a las semejanzas culturales, el instrumento también podría aplicarse en otras regiones del país.

Dentro de las limitaciones de la investigación, se tiene que la muestra del primer estudio solo ha considerado tres universidades de la ciudad, a pesar de que en siete de ellas se imparte la carrera de Administración de Negocios; en el segundo estudio, la muestra de trabajadores tampoco abarca a la totalidad de las empresas. Por ello, considerando ambos casos, es necesario que en futuras investigaciones se tomen en cuenta muestras más representativas de la región con un tamaño mayor. Asimismo, el procedimiento para recolectar los datos ha sido diferente, pues en el primer estudio la aplicación fue presencial y en el segundo, virtual. De manera similar, también ha habido diferencias en los procedimientos estadísticos para estimar la estructura interna de la prueba: en el primero se aplicó el AFE y en el segundo, el AFC; y la confiabilidad se calculó mediante la prueba Alfa de Cronbach en el primero, y en el segundo se aplicó, además, la prueba Omega de McDonald. Sin embargo, estas diferencias se justifican por el hecho de que ambos estudios se han llevado a cabo en momentos y en muestras diferentes. Como se trata del mismo instrumento, se ha decidido reportar los resultados en un solo documento. Debe considerarse también que no se han reportado estudios psicométricos en el Perú sobre instrumentos que midan la variable emprendimiento; por ello, a pesar de las limitaciones señaladas, el estudio hace un aporte relevante que puede ser tomado en cuenta en función de los hallazgos psicométricos reportados.

De este modo, la Escala de Evaluación de Hábitos Emprendedores puede ser utilizada en nuestro país con ciertas previsiones, tanto con fines profesionales como académicos, y tanto en estudiantes como en profesionales o emprendedores. En ese sentido, merece comentarse, como dice Prada (2020), que las universidades se han orientado a hacer que sus estudiantes consigan empleo en lugar de crearlo. Así, la aplicación del instrumento validado podría revertir esta situación y favorecer mejor una formación orientada hacia la gestión emprendedora en los estudiantes de Administración y ciencias afines. En el contexto latinoamericano, algunos sectores de la academia empresarial critican que el emprendimiento es un constructo que responde a un modelo económico neoliberal (Oliveira et al., 2020), o que pretende trasladar las responsabilidades socioeconómicas del Estado a las personas (Moura & Silva, 2021). Sin embargo, lo cierto es que, independientemente de los motivos por los que las personas se deciden a emprender un negocio ―sea por necesidad, oportunidad u otros (Pérez & Torralba, 2014)―, el emprendimiento ha favorecido la reducción de la pobreza (Arellano, 2012), a través de la maximización de los recursos individuales y el contexto en que operan o surgen los negocios (Oppenheimer, 2018).