INTRODUCCIÓN

La fasciolosis es ocasionada por el trematodo hermafrodita Fasciola hepatica (Acha y Szyfres, 2003) y afecta a una gran variedad de especies animales incluyendo al hombre (Natividad y Terashima, 2008). Esta parasitosis tiene una distribución mundial, y se considera que entre 2.4 y 17 millones de personas estarían afectados y 91 millones estarían en riesgo de infectarse, mayormente en Perú, Bolivia y Ecuador (Marcos et al., 2005). La infección se obtiene especialmente al comer berros u otros vegetales o tomar agua contaminada con metacercarias (Espinoza et al., 2010), por lo que se le considera un problema grave para la salud pública, así como una enfermedad desatendida.

En el Perú, esta enfermedad se ha ido incrementando en forma sustancial desde la década del 80, habiendo sido advertida como una enfermedad de transmisión vectorial con la más extensa presentación (Marcos, 2007). Las prevalencias más elevadas, tanto en personas como en animales se observa en los valles interandinos hasta los 4500 msnm, especialmente en las regiones de Puno, Cajamarca, Cuzco, La Libertad, Arequipa, Apurímac, Huánuco, Piura, Lambayeque, Ayacucho y Junín (Jiménez et al., 2011). La transmisión se centra en la población rural dedicada a la agricultura, siendo los niños en edad escolar los más perjudicados (Martínez et al., 2006). El parásito requiere de un reservorio y un huésped intermediario para completar su ciclo biológico (Jiménez et al., 2011). El conocimiento de la epidemiología de esta parasitosis en el distrito de Orurillo, Puno, es escaso; sin embargo, la zona exhibe características sociales y ambientales conformes a zonas hiperendémicas del Perú (Valderrama, 2016; Merino y Valderrama, 2017). En consecuencia, el objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de fasciolosis en niños y su asociación con parásitos intestinales, consumo de alimentos y crianza de animales en la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS

Orurillo es uno de los nueve distritos de la provincia de Melgar, situada en la región Puno, en el Sudeste de Perú y a una altitud media de 3890 m. Tiene una superficie de 379.05 km2, una población de 7651 habitantes y solo 721 domicilios disponen de agua potable en red pública (INEI, 2020). La temperatura diaria promedio máxima es de 16 °C y la mínima es de 0 °C (SENAMHI, 2020).

Los análisis coprológicos y serológicos se realizaron en el Laboratorio de Zoonosis Parasitaria del Instituto Nacional de Salud (INS), Lima, entre agosto de 2013 y febrero de 2014. El tamaño mínimo de muestra fue estimado en 265 niños de 3 a 19 años. Se realizó un muestreo simple aleatorio, distribuido proporcionalmente entre las 23 instituciones educativas de educación inicial, primaria y secundaria del distrito, conforme al censo escolar del Ministerio de Educación (MINEDU, 2017); sin embargo, se llegaron a tomar 295 muestras serológicas y coprológicas

La toma de las muestras se consiguió en coordinación con la Dirección Regional de Educación y los directores de las instituciones educativas. La selección de los niños se hizo en forma aleatoria. Se les entregó un kit conteniendo el frasco para depositar la muestra de heces, la ficha de asentimiento del niño y la ficha de consentimiento informado del padre o apoderado. Así mismo, se realizaron actividades de sensibilización dirigidas a los padres de los niños, donde se les alcanzó material informativo impreso (tríptico) relacionado a la fasciolosis.

El diagnóstico serológico se realizó mediante una prueba de ELISA IgG y la técnica de inmunoblot IgG (IB). La técnica de ELISA-IgG fue utilizada como prueba de tamizaje empleando kits in house de ELISA-IgG (Cornejo et al., 2010; Sánchez et al., 2010), utilizando el antígeno metabólico «crudo» de F. hepatica excretado/secretado (AMESFH) con una concentración proteica de 1 mg/ml. La lectura se hizo con el lector de ELISA Biotek ELX800, aceptando a las muestras con absorbancias por encima del valor de corte como reactivas y a las muestras con absorbancias iguales o menores al valor de corte como no reactivas. Consecuentemente, los valores se hallaron con la cifra promedio de las densidades ópticas de cada placa, a las que se le sumó el valor de dos desviaciones estándar. Por otro lado, la técnica de inmunoblot (IB-IgG) se usó como prueba confirmatoria para el diagnóstico de fasciolosis (Sánchez et al., 2010), usando el antígeno metabólico total de F. hepatica excretado/secretado (AMESFH) a una concentración de 2.07 µg/µl. Para esto, se diagnosticó como positiva a la muestra que presentó uno o más péptidos antígénicos de Mr entre 17-23 KDa (Escalante et al., 2011), la cual alcanza una sensibilidad de 97% (IC95%: 89.6-100) y una especificidad de 96.6% (IC95%: 94.2-98.9) (Escalante et al., 2011).

El diagnóstico coprológico de F. hepatica y enteroparásitos se realizó utilizando la técnica de Sedimentación Rápida Modificada por Lumbreras (TSR). Este método de concentración por sedimentación sin centrifugación se basa en la gravidez de los huevos, los que precipitan a causa de su peso y tamaño (Maco et al., 2002; Beltrán et al., 2003). Por otro lado, los factores de riesgo se obtuvieron realizando una anamnesis mediante entrevista epidemiológica.

Para la sistematización y análisis de la información se utilizó Excel 2010 y el programa SPSS 23. Las variables categóricas fueron comparadas estadísticamente mediante el Chi cuadrado y el Odds ratio, con intervalos de confianza al 95%, considerándose un valor de significancia de p<0.05. Además, se efectuó la prueba de regresión logística multivariada.

El proyecto del estudio fue aprobado por la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS, mediante Resolución Directoral N.o 523-2013-DG-OGITT- OPE/INS, con fecha 04 de julio de 2013.

RESULTADOS

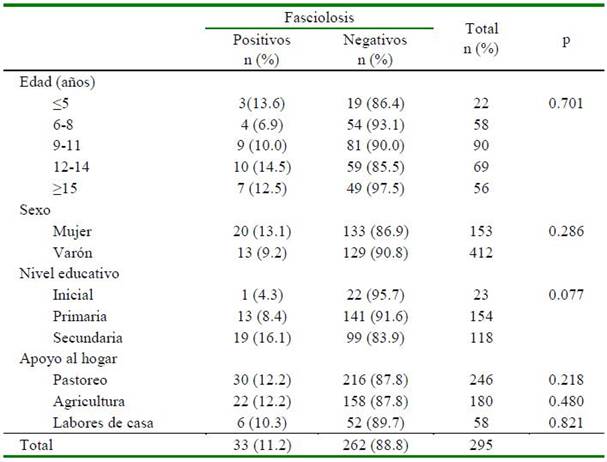

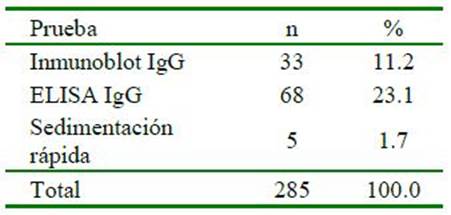

El Cuadro 1 muestra las prevalencia de fasciolosis determinadas mediante los tres métodos empleados en el estudio, observándose que la prueba inmunológica de ELISA IgG presentó el mayor número de positivos (23.1%; IC95%=18.1-28.0) y la prueba coprológica de sedimentación rápida detectó el menor número de muestras positivas (2.3%; IC95%=0.9-7.8). El Cuadro 2 muestra que mediante el diagnóstico con IB, los factores edad, sexo, nivel educativo y las actividades realizadas por el niño como apoyo en el hogar no mostraron asociación estadística significativa con fasciolosis (p>0.05).

Cuadro 1 Prevalencia de fasciolosis en niños de edad escolar del distrito de Orurillo, mediante diferentes técnicas de diagnóstico.

Valor p: 0.000

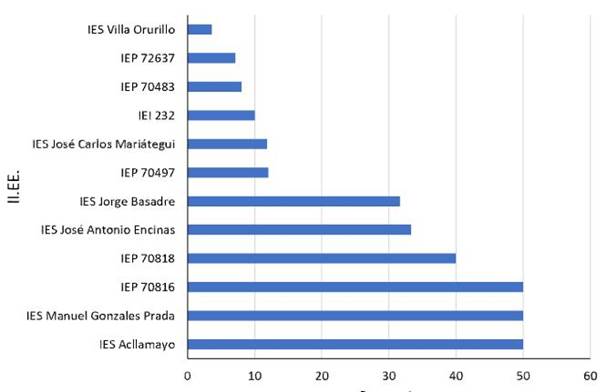

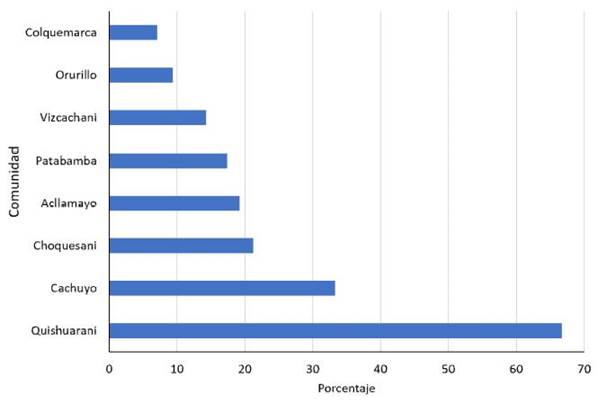

La Figura 1 muestra los niveles de infección en los niños según la institución educativa, encontrando que seis de los 12 centros escolares presentaron niveles menores de 15% de infección, en tanto que los otros seis centros presentaron niveles de infección entre 30 y 50%. Las demás instituciones educativas (n=11) no presentaron casos de fasciolosis, por lo que no son mostradas en la figura. Por otro lado, la Figura 2 muestra que la mayoría de los niños con fasciolosis procedieron de la comunidad de Quishuarani con 66.2% (2/33); Cachuyo con 33.3% (1/33) y Choquesani con 21.2% (7/33) (p<0.05).

Figura 1 Prevalencia de fasciolosis en niños 9 a 13 años de instituciones educativas (II.EE) del distrito de Orurillo, Puno (2014). X2=150.039; p=0.000

Figura 2 Localidades de procedencia de niños de 9 a 13 años con fasciolosis en comunidades del distrito de Orurillo, Puno (2014). X2=109.253; p=0.000

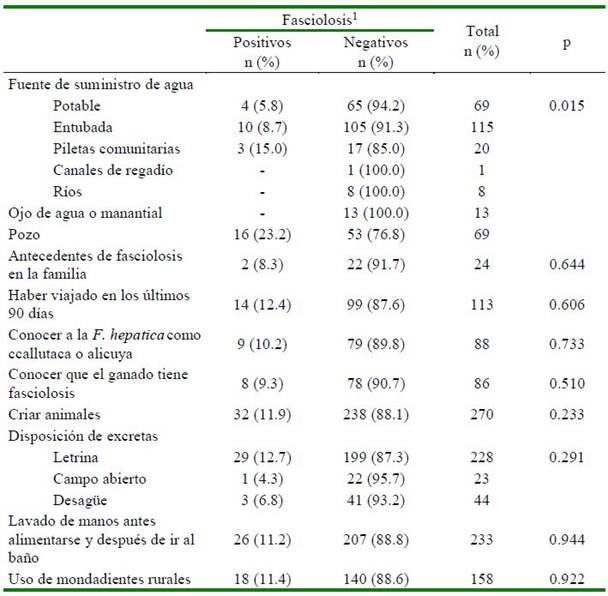

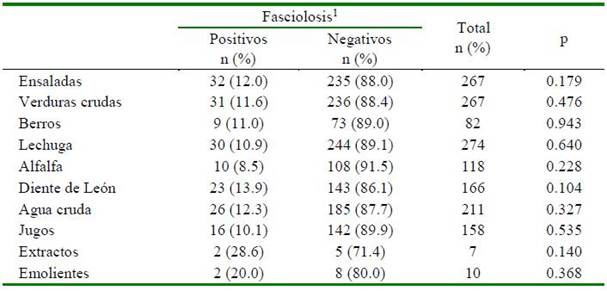

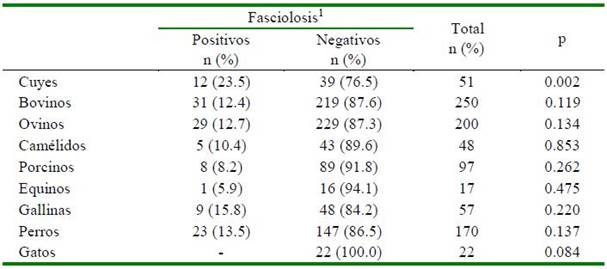

El Cuadro 3 muestra que la fuente de suministro de agua estuvo asociada a fasciolosis (p<0.05). Sin embargo, antecedentes de fasciolosis en la familia, haber viajado en los últimos 90 días, conocer a la F. hepatica con sus nombres locales, conocer que el ganado tiene fasciolosis, criar animales, lugar de disposición de excretas, lavado de manos o uso de mondadientes rurales (paja o tallos de vegetales) no mostraron asociación estadística significativa con fasciolosis en los niños (p>0.05). Por otro lado, el tipo de alimentos consumido no mostró asociación estadística significativa con fasciolosis en los niños (Cuadro 4), en tanto que, al relacionar el tipo de ani,añ criado en los hogares de los niños, solo la crianza de cuyes estuvo asociada a fasciolosis (Cuadro 5).

Cuadro 3 Factores asociados a la ocurrencia de fasciolosis en niños de edad escolar del distrito de Orurillo, Puno (2014)

1 Según la prueba de Inmunoblot IgG (IB)

Cuadro 4 Relación entre el consumo de alimentos y la seropositivad a fasciolosis en niños de edad escolar del distrito de Orurillo, Puno (2014)

1Según la prueba de Inmunoblot IgG (IB)

Cuadro 5 Relación entre la especie de animal de contacto y la seropositividad a fasciolosis en niños de edad escolar del distrito de Orurillo, Puno (2014)

1 Según la prueba de Inmunoblot IgG (IB)

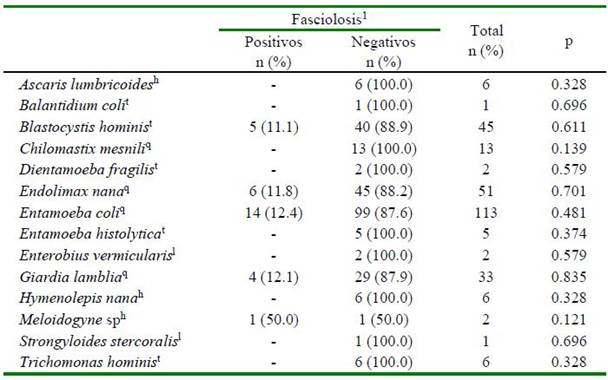

El examen coprológico demostró que 123 de 129 niños tuvieron algún tipo de enteroparásitos, (95.4%; IC95%=91.3-99.4), donde la mayor frecuencia correspondió a Entamoeba coli (87.6%; IC95%=81.5-93.7), seguido de Endolimax nana (39.5%, Blastocystis hominis (34.9%) y Giardia lamblia (25.6%). Otros parásitos presentaron frecuencias menores de 10%. Por otro lado, la presencia de enteroparásitos no mostró asociación estadística significativa con fasciolosis (Cuadro 6).

Cuadro 6 Relación entre el tipo de enteroparásitos y la seropositividad a fasciolosis en niños de edad escolar del distrito de Orurillo, Puno (2014)

1 Según la prueba de Inmunoblot IgG (IB)

h huevo; t trofozoíto; l larva; q quiste

Por último, el análisis multivariado de- terminó que beber agua de pozo (OR=6.9; IC95% =2.0-23.6; p=0.002) y criar cuyes (OR=4.2; IC95%=1.8-9.9; p=0.001) son factores asociados a fasciolosis en los niños de los centros educativos del distrito bajo estudio.

DICUSIÓN

El hallazgo de huevos de Fasciola hepatica en deposiciones humanas es poco efectivo debido a la intermitencia en la expulsión de huevos, recomendándose repetir el examen coprológico en varias oportunidades (Maco et al., 2002). Las técnicas inmunológicas tienen la ventaja de poder emplearse en todo el curso de la infección, así como en casos de infecciones extrahepáticas (Maco et al., 2002; Loja et al., 2003). Esta situación fue reconfirmada en el presente estudio, donde el mayor número de casos de fasciolosis fue encontrado mediante la técnica de ELISA frente a la de TSR. Por otro lado, la mayor cantidad de casos positivos detectados a través de la técnica de ELISA en comparación con la de IB podría deberse a la reactividad cruzada con otros helmintos. Esto indica la utilidad de emplear la técnica de ELISA para realizar un tamizaje preliminar de la población y luego la prueba de IB como prueba confirmatoria para obtener al diagnóstico concluyente, superando así la baja sensibilidad del análisis coprológico con TSR (Alarcón de Noya et al., 2007).

La prevalencia de fasciolosis encontrada en este estudio clasifica al distrito de Orurillo como hiperendémico, debido a que supera el 10% (Mas-Coma et al., 1999; Mas-Coma, 2005), al igual que otras zonas de Perú (Natividad y Terashima, 2008; Ayala et al., 2008; Lopez et al., 2012; León y Cabanillas, 2014). Las zonas endémicas se hallan en regiones altoandinas facilitadas por la presencia de caracoles del género Lymnaea infectados, donde la fase de expulsión de cercarias es más prolongada y el número de metacercarias originadas por el caracol es superior (Mas-Coma et al., 2001; Mas-Coma, 2005). Por otra parte, la prevalencia con fasciolosis encontrada en esta investigación es parecida a lo hallado en zonas hiperendémicas de Puerto Rico (Mas-Coma, 2005) y México (Zumaquero et al., 2013).

La investigación no mostró diferencia estadística significativa en la infección con fasciolosis entre varones y mujeres, probablemente porque las labores de campo y académicas en los centros educativos son compartidas igualitariamente y los hábitos alimenticios son similares. Tampoco se encontró diferencia de fasciolosis entre instituciones educativas de inicial, primaria o secundaria, de manera similar a otras investigaciones (Hassan et al., 1995; Marcos et al., 2005; Valderrama et al., 2019, 2021), no precisamente por ser más proclive al deteriorado sistema sanitario en áreas endémicas, sino a la insuficiente inmunidad existente en este grupo etario para evadir la infección (Ibáñez et al., 2004). No obstante, otros estudios encontraron diferencias etarias (Albán et al., 2002; Díaz et al., 2011).

Las infecciones disímiles de fasciolosis entre instituciones educativas podría deberse a que las instituciones más apartadas de los centros poblados presentan menos accesibilidad a servicios básicos tales como agua y alumbrado eléctrico (Natividad y Terashima, 2008). Así mismo, la cercanía a acequias aumentaría la posibilidad de infección, ya que los niños utilizan esta agua, en la que se ha verificado que la metacercaria es viable (Marcos et al., 2005). Concomitantemente, los niños que evacúan en letrinas tendrían mejores hábitos de higiene que aquellos que defecan a campo abierto, acequia o río, donde está la fuente de infección (Zumaquero et al., 2013).

También, junto con el agua pueden contaminarse las plantas que, al servir de alimento a los niños, podrían infectarlos (Martínez et al., 2006).

La comunidad de Quishuarani presentó mayor prevalencia de fasciolosis (66.2%) debido probablemente a que se encuentra a orillas de un río, a más de 3900 m, alejada de las zonas urbanas y con difícil acceso por carretera, lo que incrementaría el riesgo de infección humana (Valderrama et al., 2021).

La prevalencia con enteroparásitos fue elevada (95.4%), solo comparable a reportes en localidades peruanas en asentamientos humanos de Ayacucho (91.5%) (Otárola et al., 2011), y localidades rurales de Loreto (97%) (Tarqui et al., 2013) y del valle del Mantaro (100%) (Marcos et al., 2002). La elevada frecuencia de enteroparásitos hallada en esta investigación podría deberse al inadecuado saneamiento ambiental e higiene presentes en el ámbito rural, a aspectos socioeconómicos y culturales de la población, a la tupida cobertura vegetal del medio y a la humedad de los suelos areno-arcillosos (Manrique y Suescún, 2011). También, es importante considerar el material del piso de los domicilios, debido a que muchos de ellos son de tierra, lo que podría contribuir a la aparición de estos agentes (Lopez et al., 2012). Además, debe de valorarse los inconsistentes hábitos de higiene y estado nutricional que influyen en un mayor riesgo de infección por protozoos y helmintos en áreas marginales. De otra parte, la investigación demostró que la presencia de enteroparásitos no estuvo asociada con fasciolosis.

Se encontró que Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Giardia lamblia y Endolimax nana fueron coinfectantes con Fasciola hepatica, al igual que lo reportado por otros autores (Marcos et al., 2006; Lopez et al., 2012). La manifestación de estos parásitos probablemente se deba a un origen compartido de contagio en los niños, posiblemente mediante el agua; además, a sus incorrectas prácticas de higiene y a la posible contaminación con heces a la que se exponen (Matthys et al., 2011, Valderrama et al., 2021). Cabe mencionar que, el parásito Meloidogyne sp encontrado en este estudio, aunque es un nematodo de las raíces de las plantas, ya había sido reportado excepcionalmente en humanos (Peralta-Siesquen y Rojas-Jaimes, 2020).

El estudio demostró con el análisis multivariado que los niños que beben agua de pozo y crían cuyes tuvieron 6.9 y 4.2 veces más riesgo de fasciolosis, respectivamente. Esto es razonable, ya que beber agua no tratada directa o indirectamente por la contaminación de hortalizas, es considerado como medio de propagación del parásito y al mismo tiempo permite la infección por otros parásitos (Mas-Coma et al., 1999; Lopez et al., 2012; Garaycochea et al., 2012; Zumaquero et al., 2013; Díaz et al., 2014). Además, se debe de considerar que 1173 viviendas en Orurillo se abastecen de agua de pozo (INEI, 2020).

uBio

uBio