INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) tipo 2 es una de las principales causas de mortalidad y pérdidas de esperanza de vida a nivel mundial 1. Se ha estimado que, para el año 2017, hubo 451 millones de adultos viviendo con diabetes a nivel mundial y su prevalencia continuará en aumento 1. Asimismo, la DM en la población anciana es un problema de salud pública global 2. En el Perú en 2016, los adultos mayores representaron el 10% de la población y, para 2050, conformarían el 14% 3, siendo uno de los grupos poblacionales que crece más rápidamente debido a la transición demográfica y epidemiológica que el país afronta 4. Además, se estima que uno de cada diez adultos mayores en el Perú tiene DM, cifras que no solo son mucho mayores que las encontradas en población general 5, sino que también estarían en paulatino incremento debido la prolongación de la esperanza de vida de la población peruana 4. Así, la DM representa una creciente preocupación que el sistema de salud del Perú debe afrontar.

La DM incrementa el riesgo de discapacidad 6 por el desarrollo de complicaciones que disminuyen la autonomía física, psicológica o social 7. Una de las formas de discapacidad que ocasiona se denomina dependencia funcional, la cual se define como la pérdida de la capacidad de realizar autónomamente, y sin dificultades, ciertas actividades básicas de la vida diaria (ABVD) tales como ir al baño, caminar, comer, vestirse, entre otros 8. El grado en que la DM compromete la funcionalidad es muy variable entre las poblaciones. Mientras que en algunas poblaciones los adultos mayores con DM han tenido mayor probabilidad de dependencia funcional que aquellos sin DM 9-16; en otras esta ha sido más débil o incluso nula 17-21.

Las diferencias biológicas, medioambientales y sociales entre las poblaciones explicarían por qué la DM no está consistentemente asociada a la dependencia funcional en adultos mayores 14,22. En países con peor acceso a servicios de salud, diagnóstico tardío o mala calidad de manejo, la DM impactaría en la dependencia funcional más severamente que en países con mejores sistemas de salud, por lo que es importante contar con estimaciones precisas del riesgo de discapacidad asociado con diabetes para entender las necesidades en salud de los adultos mayores y orientar mejor la oferta de servicios de salud en esta población. No obstante, en Perú se sabe muy poco acerca de la relación entre la DM y la dependencia funcional, y no se cuentan con cifras nacionales de la situación de discapacidad en los adultos mayores. Asimismo, la poca evidencia peruana disponible tiene alto riesgo de sesgo por no ser representativa ni vigente 23-27. Además, dado que el sistema de salud peruano es fragmentado y segmentado, es importante que estas estimaciones sean realizadas para los distintos sistemas de salud que lo conformen, ya que son estos quienes, en última instancia, planifican y brindan los servicios de salud a sus poblaciones de adultos mayores.

Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue estimar la prevalencia de dependencia funcional y evaluar su asociación con la DM en una muestra nacional representativa de adultos mayores peruanos afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) del Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y tipo de estudio

Estudio observacional, retrospectivo, transversal y analítico, basado en población, y de análisis secundario de los datos de una muestra representativa de adultos mayores afiliados a EsSalud cuya información se encontraba disponible en la base de datos de la Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud de los Asegurados de EsSalud 2015 (ENSSA-2015).

Población de estudio

La ENSSA-2015 es una muestra representativa de asegurados a EsSalud de todas las edades. El muestreo fue probabilístico, estratificado y bietápico. En la primera etapa de muestreo, los ámbitos de cobertura geográfica de los establecimientos de salud de EsSalud fueron considerados los estratos. En cada uno de estos estratos, se seleccionó de manera aleatoria un número de conglomerados de manzanas de tamaño proporcional al total de personas adscritas al establecimiento de salud. En la segunda etapa, seleccionaron sistemáticamente una muestra de hogares con al menos una persona asegurada a EsSalud. En cada hogar seleccionado, todos los miembros asegurados a EsSalud fueron invitados a participar del estudio. El artículo de Llanos et al.28 ofrece detalles metodológicos del estudio primario. Para el presente análisis secundario, se incluyó a los individuos con edad ≥ 60 años y asegurados a EsSalud.

Variables de estudio

El desenlace fue la dependencia funcional evaluada con el índice de Katz que mide la capacidad de realizar ABVD 29 con buenas propiedades psicométricas en población geriátrica 30. A los participantes se les preguntó "¿Usted requiere ayuda para las siguientes actividades cotidianas…?" y, para cada una de las siguientes ABVD: "Bañarse", "Vestirse", "Se le escapa la orina", "Utilizar el inodoro", "Caminar", y "Comer", tuvieron dos opciones de respuesta "Sí" (1 punto) o "No" (0 puntos). Consideramos como independiente a quienes indicaron no necesitar ayuda en ninguna de las ABVD (6 puntos); moderadamente dependiente, si necesitaron ayuda de una a tres ABVD (3-5 puntos); y severamente dependiente, si necesitaron ayuda para cuatro o más ABVD (0-2 puntos). Para la evaluación de la relación entre la DM y la dependencia funcional, se consideró como dependiente funcional al participante que tuvo dependencia moderada o severa (≥ 1 punto). Los resultados del índice de Katz mostraron buena consistencia interna (alfa de Cronbach = 0,885; IC 95%: 0,878-0,891).

La exposición fue la DM evaluada mediante autorreporte. Se consideró como diabético a quien respondió afirmativamente a la pregunta "¿Algún médico u otro profesional de la salud le ha dicho que tiene diabetes o azúcar alta en la sangre?", caso contrario se consideró no diabético. Cabe mencionar que el autorreporte es uno de los principales métodos de medición de diabetes mellitus tipo 2 en estudios epidemiológicos de gran escala al ser una medida razonablemente válida en adultos mayores y por su facilidad y bajo costo de implementación, en comparación con métodos más precisos que requieren la medición de glucosa u otros biomarcadores 31.

Las variables de control fueron seleccionadas por ser consideradas factores de confusión. Las variables medidas mediante autorreporte fueron la edad (años); sexo (masculino, femenino); estado civil (soltero, actualmente unido, alguna vez unido); nivel educativo alcanzado (ninguna o inicial, primaria, secundaria, superior técnico, superior universitario); principal forma de realizar actividad diaria (sentado, de pie); realiza deportes o ejercicios (no, sí), y área de residencia (urbano, rural). La edad fue categorizada en quinquenios con fines descriptivos. Asimismo, controlamos por la variable obesidad abdominal (no, sí), la cual fue obtenida de medir el perímetro abdominal y catalogar como obeso a los individuos cuyo valor obtenido fue mayor o igual que el punto de corte recomendado por la Organización Mundial de la Salud (≥ 88 cm en mujeres y ≥ 102 cm en varones). El perímetro abdominal fue medido por evaluadores entrenados siguiendo un procedimiento estandarizado descrito en el material suplementario (sección A1). El nivel socioeconómico fue evaluado mediante un índice de riqueza categorizado en quintiles construido según metodología detallada en el material suplementario (sección A2). Por último, las variables relacionadas a prácticas saludables de actividad física fueron medidas por autorreporte. La variable principal forma de realizar actividad diaria fue obtenida de realizar la siguiente pregunta al participante: "Normalmente ¿Su actividad diaria la realiza de pie o sentado/a?". Por otro lado, consideramos como alguien que realiza deportes o ejercicios a quien respondió afirmativamente a la pregunta "Normalmente, ¿Usted practica algún deporte o realiza algún ejercicio físico como planchas, caminatas u otro similar al menos un día a la semana?".

Análisis estadístico

Se reportó las variables numéricas como promedio y desviación estándar (DE); y las variables categóricas como frecuencias absolutas y relativas. Las distribuciones de las características de los participantes fueron comparadas entre diabéticos y no diabéticos y entre adultos mayores con y sin dependencia funcional mediante la prueba de Chi-cuadrado con corrección de segundo orden de Rao Scott para el diseño muestral complejo. Los promedios de edad fueron comparados mediante la prueba de Wald ajustadas para diseño el diseño de la muestra compleja.

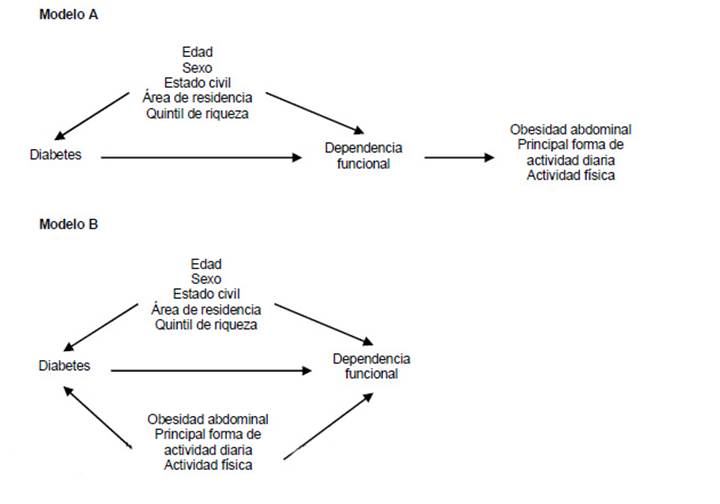

Se estimaron razones de prevalencias (RP) mediante regresiones log-Poisson para la dependencia funcional en diabéticos versus no diabéticos, controlando por sexo, edad, estado civil, nivel educativo, área de residencia y quintil de riqueza (modelo A); y por estas mismas variables sociodemográficas más obesidad abdominal, principal forma de realizar actividad física diaria y realización de deportes o ejercicios (modelo B). La selección de variables se detalla en el material suplementario (sección A3). La edad fue modelada de manera continua mediante modelamiento polinomial fraccional multivariado (sección A4 del material suplementario). La evaluación de los supuestos de la regresión es descrita en la sección A5 (material suplementario). Todos los modelos cumplieron con los supuestos de la regresión log-Poisson. Se realizó un análisis de casos completos, se especificó el diseño complejo de la muestra y se consideró un nivel de significancia de 0,05. Se reportó los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) y valores p obtenidos de errores estándares robustos mediante el método de linealización de Taylor. El análisis estadístico fue realizado en Stata/SE v.15,1 (Stata Corp LP, Texas, EUA) para Microsoft Windows 10 Pro x64 bits.

RESULTADOS

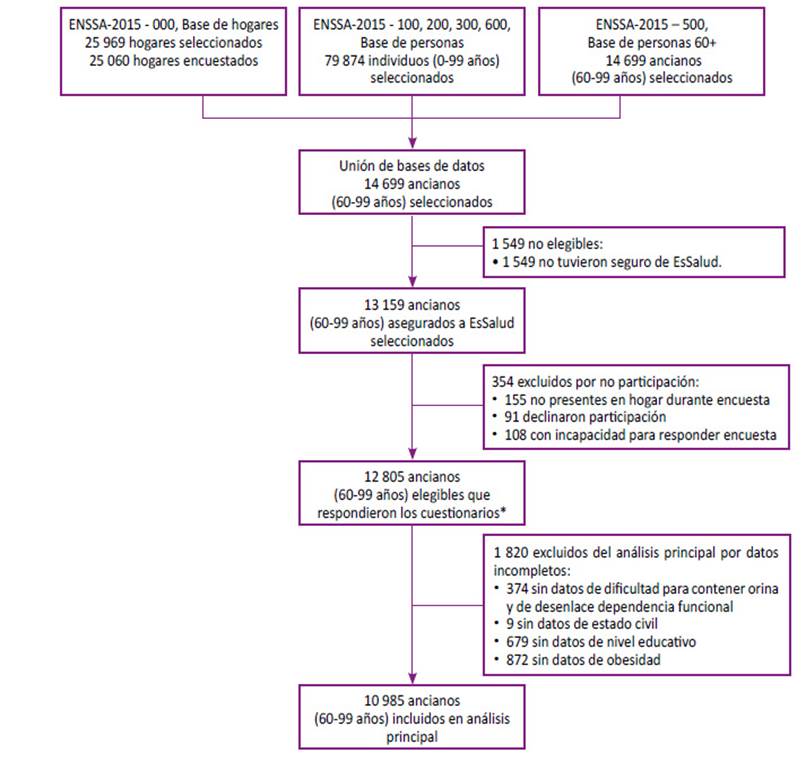

De las 79 874 personas seleccionadas e invitadas a participar en la ENSSA-2015, 18,4% (n=14 699) fueron adultos mayores (≥ 60 años) y 89,5% (n=13 159) contaban con seguro social de salud, por lo que fueron elegibles para este análisis secundario. De estos, solo incluimos al 97,3% (n=12 805) que aceptó participar y respondió los cuestionarios (proporción de no respuesta 2,7%, n=354). Por último, solo ingresaron 10 985 individuos al análisis principal (modelos de regresión) debido a que 1 820 restantes (14,2%) tuvieron datos perdidos en una o más variables de control (Figura 1).

Figura 1 Flujograma de participación e inclusión de individuos en análisis secundario de la ENSSA-2015.

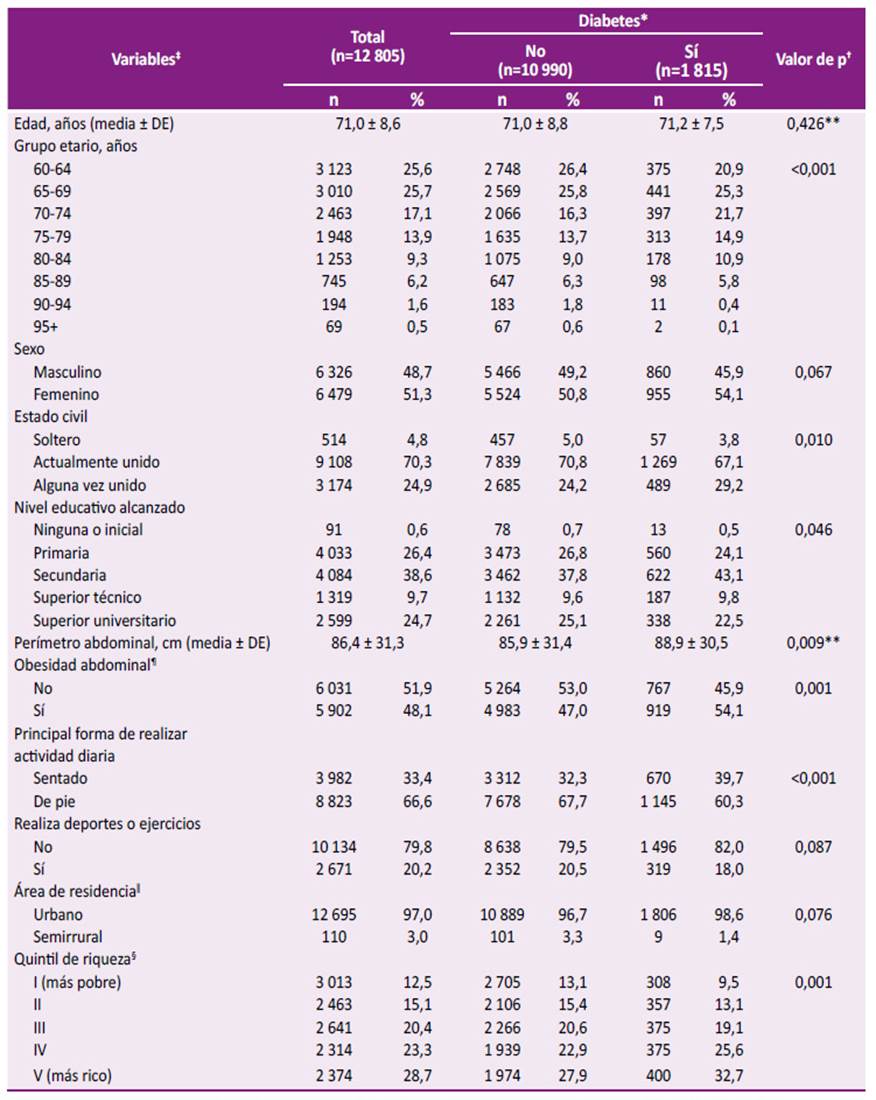

Tabla 1 Características de los 12 805 adultos mayores afiliados a EsSalud incluidos en el estudio de acuerdo con autorreporte de diabetes, ENSSA-2015.

%: Porcentaje de columna ponderado por factor de expansión; n: número de observaciones no ponderadas; DE: desviación estándar.

* Autorreporte de tener diabetes mellitus o azúcar alta en la sangre según médico u otro profesional de la salud.

** Prueba de Wald basada en diseño.

† A menos que se indique lo contrario, prueba chi2 con corrección de Rao Scott para diseño muestral multietápico.

‡ A menos que se indique lo contrario, todas las variables fueron medidas mediante autorreporte.

¶ Medido a través de la circunferencia abdominal y es definida según puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud: ≥88 cm (mujeres) o ≥102 cm (varones).

ǁ De acuerdo con información geopolítica.

§ Índice construido mediante análisis de componentes principales de variables relacionadas a tenencias de bienes materiales, características de la vivienda, condiciones sanitarias, etc. Categorizado en quintiles.

†† Independencia: índice de Katz de 0; dependencia funcional parcial: índice de Katz de 1 a 3; dependencia funcional severa: índice de Katz de 4 a 6.

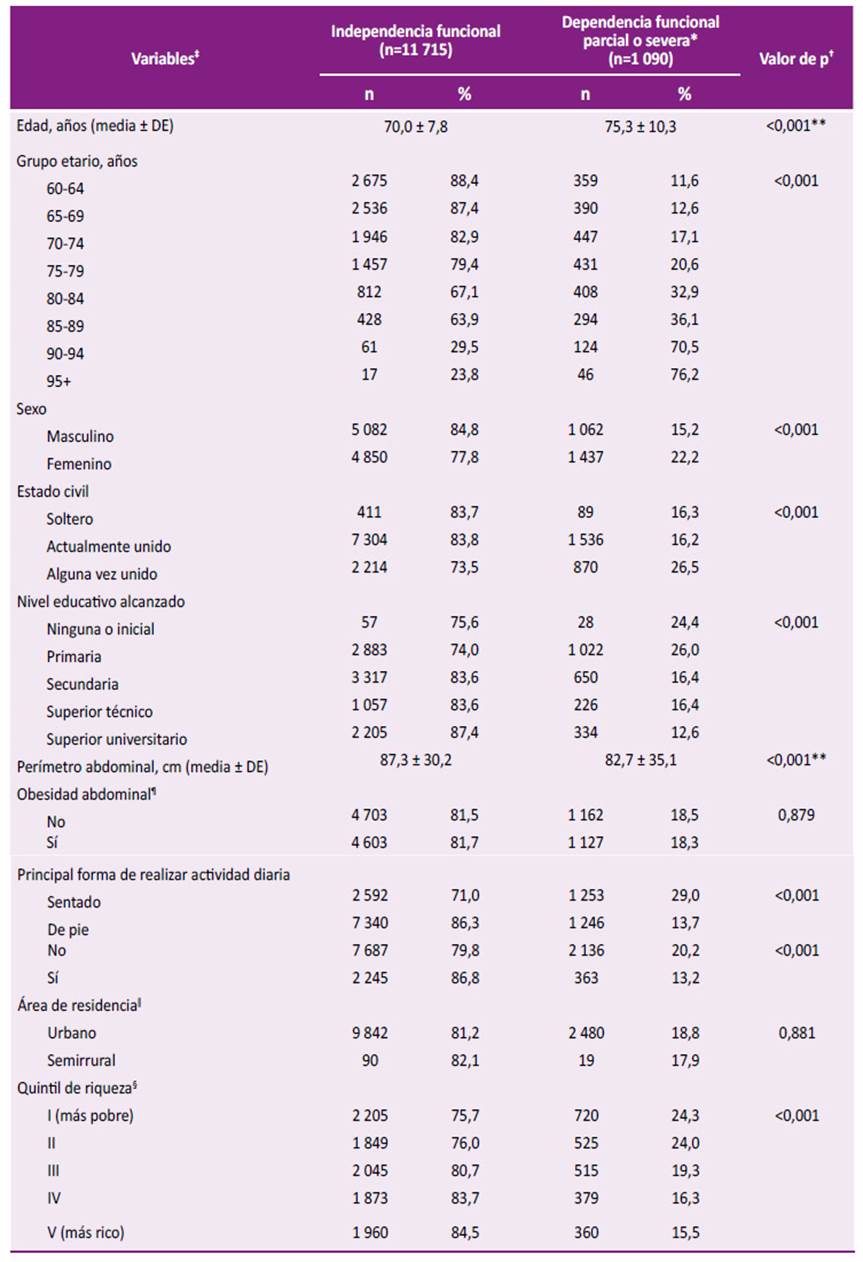

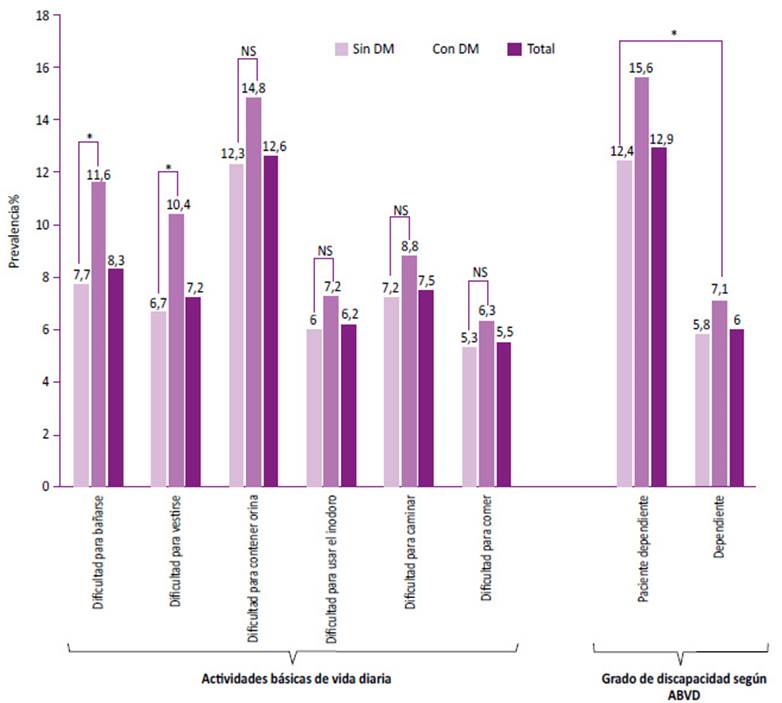

Ser mujer, pertenecer a los grupos etarios mayores, tener un menor nivel educativo, no realizar deportes, realizar actividades diarias en posición sedante y pertenecer a los niveles de riqueza más pobres estuvieron asociados a una mayor prevalencia de dependencia funcional parcial o severa en el análisis bivariado (todos los valores p<0,001) (Tabla 2). Asimismo, los diabéticos tuvieron una mayor probabilidad de tener dificultades para bañarse, vestirse, contener la orina, usar el inodoro, caminar y comer en comparación con los no diabéticos; aunque solo encontramos diferencias estadísticamente significativas en la dificultad para bañarse (11,6% en diabéticos versus 7,7% en no diabéticos; p=0,004) y en la dificultad para vestirse (10,4% versus 6,7%; p=0,004) (ver Figura 2 y Tabla B1 del material suplementario).

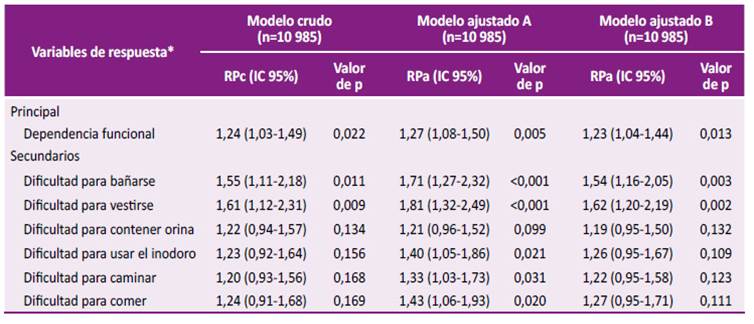

La Tabla 3 muestra las RP crudas y ajustadas de la relación entre diabetes y dependencia funcional moderada/severa. En el modelo crudo, la probabilidad de tener dependencia funcional parcial/severa fue 1,24 veces mayor en quienes reportaron tener diabetes que en quienes no (RPc: 1,24; IC 95%: 1,03-1,49; p=0,022). En el modelo A, luego de controlar por edad, sexo, estado civil, área de residencia y quintil de riqueza, la prevalencia de dependencia funcional fue 1,27 veces mayor en diabéticos versus no diabéticos (RPa: 1,27; IC 95%: 1,08-1,50; p=0,005). El modelo B, que controló por las mismas variables del modelo A y, adicionalmente, por obesidad, actividad diaria y actividad física, mostró una magnitud de la asociación similar (Rpa: 1,23; IC 95%: 1,04-1,44; p=0,013). Las RP de todas las covariables son presentadas en el material suplementario.

Tabla 2 Características de los 12 805 adultos mayores asegurados de EsSalud incluidos en el estudio de acuerdo con grado de dependencia funcional, ENSSA-2015.

%: Prevalencia (porcentaje de fila) ponderado por factor de expansión; n: número de observaciones no ponderadas.

* Dependencia funcional valorada según índice de Katz: leve (0-1 punto), moderada (2-3), severa (4-6).

** Prueba de Wald basada en diseño.

A menos que se indique lo contrario, prueba chi2 con corrección de Rao Scott para diseño muestral multietápico.

A menos que se indique lo contrario, todas las variables fueron medidas mediante autorreporte.

Medido a través de la circunferencia abdominal y definida según puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud: ≥88 cm (mujeres) o ≥102 cm (varones).

De acuerdo con información geopolítica.

Índice construido mediante análisis de componentes principales de variables relacionadas a tenencias de bienes materiales, características de la vivienda, condiciones sanitarias, etc. Categorizado en quintiles.

DISCUSIÓN

El presente estudio buscó estimar la prevalencia de dependencia funcional y evaluar su asociación con la DM en adultos mayores afiliados al seguro social de salud del Perú (EsSalud). Se encontró que cerca de uno de cada cinco (22,6%) adultos mayores afiliados a EsSalud tuvieron dependencia funcional (parcial o severa) y que la DM estuvo asociado significativamente a una mayor probabilidad de tener dependencia funcional, luego de controlar por potenciales variables de confusión. Estos hallazgos fueron robustos a modelos con diferentes posibles factores de confusión o con diferentes conjuntos de datos perdidos. En Perú, los pocos estudios acerca de dependencia funcional en el adulto mayor reportaron prevalencias más altas que las nuestras; sin embargo, tuvieron limitaciones importantes como haberse realizado en pacientes de establecimientos de salud 23-27, tener una antigüedad de 14 años o más 23-27 o utilizar diferentes instrumentos para valorar la funcionalidad, tales como el índice de Barthel 26,27. Por tales motivos, los resultados de estos estudios no son directamente comparables con los nuestros, ni mucho menos generalizables a la población peruana. Asimismo, no hemos identificado ningún estudio hecho en Perú que haya evaluado la asociación entre DM y dependencia funcional en adultos mayores de EsSalud ni de ninguna otra institución del sistema de salud peruano. A nuestro conocimiento, este estudio sería el primero en estimar la prevalencia de dependencia funcional en una muestra representativa nacional de adultos mayores, caracterizarla de acuerdo con una clasificación clínica convencional (índice de Katz), así como evaluar su asociación con la DM.

La prevalencia de dependencia funcional en adultos mayores peruanos afiliados a EsSalud estimada en nuestra investigación fue similar a la reportada en diversos países en vías de desarrollo, tales como la India 9 y países de América Latina 32-37, pero considerablemente mayor que en países desarrollados de Europa y Estados Unidos 38-41. Si bien existen algunos estudios realizados en América Latina que reportan prevalencias variadas y mayores a las del presente estudio (entre 30% y 74%), estos resultados probablemente están sobreestimados por provenir de muestras por conveniencia y estar limitadas a ciudades, hospitales o localidades específicas 32-34. Por el contrario, los pocos estudios que valoran la dependencia funcional mediante el índice de Katz y utilizan muestras representativas de zonas geopolíticas más amplias -tales como países o ciudades grandes de América Latina- encuentran, consistentemente, resultados similares 35-37. Así, un estudio realizado en una muestra aleatoria de un distrito de Colombia encontró una prevalencia de dependencia funcional muy similar a la nuestra de 26,1% 35. Otro estudio realizado en una muestra aleatoria de adultos mayores de una región de Chile reportó una prevalencia de dependencia funcional de 19,7%, ligeramente menor a lo que nosotros reportamos 36. Por último, en México, para el año 2004, se ha reportado una prevalencia de dependencia funcional de 24% en una muestra nacional representativa de adultos mayores de México 37.

Figura 2 Prevalencia de dificultades de ABVD y de grado de discapacidad en los adultos mayores afiliados a EsSalud.

Respecto a la asociación entre DM y dependencia funcional en adultos mayores, no se encontró ninguna investigación realizada en el Perú que evalúe específicamente esta relación. Los resultados concuerdan con algunos estudios llevados a cabo en poblaciones de otros países, que encuentran que la dependencia funcional es entre 1,3 a cuatro veces más común en adultos mayores con diabetes en comparación a no diabéticos 9-16. Sin embargo, difieren de otros estudios que fallaron en encontrar una relación entre ambas variables 17-21, aunque estos últimos estudios se caracterizaron por reportar razón de odds (OR) consistentes con una relación positiva entre DM y dependencia funcional, aunque sus resultados fueron no concluyentes por no ser estadísticamente significativos. Un meta-análisis, que incluyó estudios trasversales que evaluaron esta asociación, estimó un OR combinado de 1,87 (IC 95%: 1,66-2,10) de tener dependencia funcional en diabéticos versus no diabéticos, lo cual fue consistente con el hallazgo de RP de 1,23 y con los demás RP que obtuvimos en modelos alternativos 14.

El mecanismo fisiopatológico que explicaría el desarrollo de dependencia funcional en pacientes con DM involucra la aparición de complicaciones diabéticas tardías que llevarían a pérdida de la agudeza visual, neuropatía periférica, compromiso cognitivo y disminución de la fuerza motora 42,43. Todas estas complicaciones ocasionarían limitaciones funcionales que, a la larga, terminarían afectando las ABVD 42,43. Aunque en el presente estudio no se evaluó el rol de las complicaciones diabéticas en el desarrollo de dependencia funcional, creemos que futuros estudios podrían evaluar el rol mediador de estas variables para comprender mejor qué aspectos de la DM tendrían más impacto en el desarrollo de dependencia funcional. Sin embargo, es importante precisar que para evaluar la asociación entre DM y dependencia funcional no se debería controlar por variables mediadoras (tales como las complicaciones diabéticas), ya que el hacerlo podría ocasionar un sesgo de sobreajuste por estratificación en colisionadores como ha sido reportado ampliamente en la literatura epidemiológica 44,45. Por el contrario, sí hubiera sido importante controlar por variables como control glicémico o la presencia de algunas comorbilidades (tales como hipertensión, infarto cerebral, etc.), ya que estas variables podrían ser confusoras de la relación de interés e incluso modificar la relación entre la DM y la dependencia funcional en adultos mayores, tal y como ha sido descrito ampliamente en la literatura 42,43.

Tabla 3 Modelos de regresión log-Poisson, crudo y ajustados, de la asociación entre tener dependencia y las variables de respuesta principal y secundarias, ENSSA-2015.

* Comparaciones: con diabetes mellitus vs. sin diabetes (referencia)

ENSSA: Encuesta Nacional Socioeconómica y Acceso a la Salud de los Asegurados de EsSalud; RPc: razón de prevalencias cruda; RPa: razón de prevalencias ajustada; IC 95%: intervalo de confianza al 95%; p: valor p calculado mediante prueba de Wald corregida por diseño muestral complejo.

Modelo A: ajustado por edad (forma polinómica), sexo, estado civil, área de residencia y quintil de riqueza.

Modelo B: ajustado por variables de modelo A, obesidad, actividad diaria y actividad física.

El presente estudio proporciona las primeras estimaciones de esta relación para una población importante del Perú: los asegurados a EsSalud, quienes representan aproximadamente la tercera parte de la población peruana y cuyo acceso a la salud depende directamente de un adecuado diseño y gestión de los servicios de salud que el seguro social ofrece. En este punto, consideramos propicio discutir brevemente las potenciales implicancias de los hallazgos. En concordancia con lo planteado por Chau et al. 11, la dependencia funcional en los diabéticos menoscabaría su capacidad de manejo adecuado de su enfermedad en comparación con pacientes diabéticos más jóvenes. Por ejemplo, lo adultos mayores diabéticos con dependencia funcional tendrían más dificultades para seguir íntegramente los regímenes terapéuticos indicados, usar sus dispositivos para monitorizar su glicemia, recordar y seguir sus controles dietéticos, mantener estilos de vida saludables, entre otras cosas. Incluso, podrían verse limitados a acceder a los servicios de salud, debido a que su condición de dependencia les dificultaría lidiar con el complejo sistema de EsSalud de acceso a citas, atención y servicios de apoyo diagnóstico. Si bien existe la necesidad de que futuros estudios exploren mejor las implicancias de la dependencia funcional en los pacientes adultos mayores con DM; creemos que los tomadores de decisiones de EsSalud podrían tener en cuenta los presentes hallazgos en el momento del diseño y/o despliegue de servicios de salud diferenciados para adultos mayores y/o pacientes con DM.

La principal fortaleza de este estudio es que está basado en una muestra representativa a nivel nacional, por lo que sus hallazgos son generalizables a todos los adultos mayores afiliados a EsSalud en el año 2015. Consideramos, además, que es poco probable que hayan ocurrido cambios significativos en los últimos cuatro años y, si los hubo, muy probablemente estos hayan sido de un incremento paulatino de la prevalencia, tal y como se ha visto en otros países 14,16. En ese sentido, los hallazgos aún serían vigentes porque proporcionarían estimaciones conservadoras (en el mejor de los casos) de la prevalencia actual de dependencia funcional en esta población. Por otro lado, este estudio tiene algunas limitaciones importantes que resaltar. Existe cierto riesgo de que los resultados estén sesgados por causación reversa y/o confusión residual, ambas inherentes al diseño transversal. Especialmente, no contar con la variable control glicémico o la presencia de algunas comorbilidades tales como hipertensión arterial, infarto al cerebro, ente otras, podrían generar confusión residual. Sin embargo, consideramos que los estimados son una aproximación razonablemente buena, los cuales brindan una primera idea de la carga de discapacidad asociada a la DM en los adultos mayores peruanos afiliados a EsSalud.

Otra limitación para tener en cuenta sería el riesgo de sesgo de información por la medición de la DM a través del autorreporte del participante en vez de usar otras pruebas de laboratorio más sensibles y específicas. Además, el autorreporte sigue siendo ampliamente utilizado en investigación por su bajo costo y propiedades aceptables de confiabilidad y validez 31, las cuales introducirían error de clasificación no diferencial que, en el peor de los casos, estaría subestimando nuestros resultados. Así, es de esperarse que la verdadera magnitud de la relación entre la DM y la dependencia funcional sea, predeciblemente, mucho mayor a la reportada. Por último, es importante advertir que los hallazgos no deberían generalizarse a adultos mayores afiliados a otros sectores del complejo sistema de salud peruano, tales como el Seguro Integral de Salud (seguro subsidiado por el Estado para los más pobres), la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, o el sector privado; sobre todo si se tienen en cuenta las grandes diferencias en composición poblacional que tiene EsSalud con respecto a los otros sistemas.

En conclusión, la prevalencia de dependencia funcional representa una proporción importante de los adultos mayores peruanos afiliados a EsSalud. Estas cifras fueron similares a países en vías de desarrollo de América Latina, pero mayor a la de países desarrollados. Asimismo, la diabetes estuvo asociada con una mayor probabilidad de tener dependencia funcional en esta población. Tener en cuenta la implicancia de una mayor carga de dependencia en diabéticos que son adultos mayores podría ser de utilidad para orientar mejor los servicios ofrecidos a estas poblaciones.