Sr. Editor,

Nuestro país ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Los niños y adolescentes peruanos pasaron 110 días confinados, pero siguen sin poder asistir a sus escuelas, realizar actividades extracurriculares con contacto social y tienen salidas limitadas. Esto genera preocupación por las repercusiones sobre la salud física y mental 1-3. Las restricciones tomadas han llevado a un confinamiento prolongado con potencial impacto psicosocial a corto y largo plazo en los niños, adolescentes y sus cuidadores. Se ha reportado mayor necesidad de aproximación hacia los padres, distraibilidad, irritabilidad y miedo 4-6. Esto debido a un cambio drástico en su estilo de vida y situaciones de estrés inducidas por la pandemia 3. Es necesario conocer estos efectos sobre la salud mental de los niños y adolescentes y de sus padres y cuidadores considerando que sus sentimientos y reacciones repercutirán en los hijos bajo su cuidado.

Se diseñó una encuesta de autorreporte ad hoc (ver Material suplementario) en base a la revisión de la literatura para valorar la situación de la salud mental al interior de las familias. La encuesta fue estructurada en: a) datos sociodemográficos; percepción de los cuidadores sobre b) cómo la cuarentena afecta conductual y emocionalmente a los niños y adolescentes, c) los cambios emocionales y conductuales en ellos mismos, su nivel de estrés y la convivencia familiar y, d) disposición de los niños y adolescentes ante la escolaridad virtual. Esta fue validada mediante dos jueces expertos, ambos médicos psiquiatras de niños y adolescentes con experiencia en docencia, investigación y salud pública. Se difundió entre el 15 y 30 de mayo de este año mediante redes sociales de las autoras (Facebook, Instagram) y listas de mensajería instantánea (WhatsApp), en Lima y Arequipa. Los participantes fueron adultos, padres o cuidadores de niños y adolescentes, seleccionados por conveniencia, quienes aceptaron participar voluntariamente. No se solicitó ningún dato personal. Se mantuvieron canales abiertos con las autoras en caso de dudas o consultas. El análisis de datos fue realizado a través de la plataforma Survey Monkey que incorpora un programa de procesamiento estadístico.

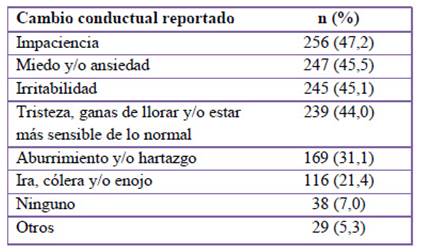

Participaron en la encuesta 546 personas. El 59,0% residía en Lima, 25,9% en Arequipa y 6,1% en La Libertad; el resto en departamentos como Junín, Callao e Ica. El 69,2% (371) de participantes reportaron cambios conductuales y emocionales en sus hijos en el actual contexto; los más frecuentes: irritabilidad, problemas en el sueño, mayor sensibilidad o tendencia al llanto e inquietud motora (Tabla 1). Otros cambios reportados fueron: incremento del uso de dispositivos electrónicos, desgano, aburrimiento, aferramiento incrementado a la madre o cuidadora, miedo, ansiedad, dificultades en la concentración, oposicionismo, tartamudez y ansiedad de separación. La frecuencia de manifestaciones conductuales fue menor a la reportada por Orgilés et al. (n=1143) en España e Italia (69,22% vs. 85,7%), pero estas fueron similares a las que encontramos: dificultad para concentrarse (76,6%), aburrimiento, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, sentimientos de soledad, inquietud y preocupaciones 6. Igualmente, nuestros resultados son similares a los de Jiao y colaboradores en China (n=320): mayor apego hacia los padres, distraibilidad, irritabilidad, miedo de hacer preguntas acerca de la epidemia entre otros 5. Asimismo, se asemejan al estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (n=680) que encontró que se mostraban más «quejoso o demandantes en muchas ocasiones» (46%) y más «miedoso/a o nervioso/a en muchas ocasiones» (23%) 7. Todas estas manifestaciones pueden observarse en las niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de estrés y otros problemas emocionales 8.

Tabla 1 Cambios conductuales y emocionales reportados en las niñas, niños y adolescentes en el contexto COVID-19. Mayo, 2020.

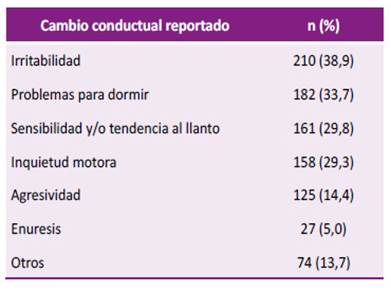

La presente encuesta también encontró niveles considerables de estrés en los padres junto a manifestaciones de impaciencia (47,2%), miedo (45,5%) e irritabilidad (45,1%) (ver Material suplementario). Las principales preocupaciones motivo de estrés fueron: lo relacionado a la protección del contagio y salud propia y de la familia, la economía familiar y la carga de labores domésticas. Nuestros hallazgos son similares a los de Orgilés y colaboradores, quienes encontraron un nivel de estrés leve a moderado en casi el 75% de la muestra. También coinciden con un estudio estadounidense (n=8222) que reportó una disminución del bienestar psicológico de los padres y significativamente mayor frecuencia de ánimo negativo 9. Igualmente, el estudio de la PUCP encontró que el 35% de los cuidadores/as tuvo dificultades para afrontar la tarea parental y además no tuvo un adecuado soporte 7; asimismo, los participantes también reportaron dificultades para equilibrar las responsabilidades personales y las de crianza. La participación en las actividades escolares estuvo dada principalmente por la madre lo cual sugiere que el cuidado de los niños suele atribuirse a las madres lo cual podría influir en el nivel de estrés. En nuestra encuesta, las demandas más frecuentes de los niños y adolescentes fueron compartir más tiempo con los padres y encontrarse con sus amigos(as) y/o familiares. Sin embargo, el 26,8% de participantes reportaron no tener tiempo para jugar y, del grupo que sí podían hacerlo, el 65,5% disponían de una hora o menos. Este valor es similar al encontrado por la PUCP: 30% reportó tener muy pocas ocasiones para compartir tiempo de juego 7. Todo esto nos hace reflexionar sobre la importante y a la vez escasa cantidad de tiempo que se dispone para la interacción lúdica entre padres e hijos.

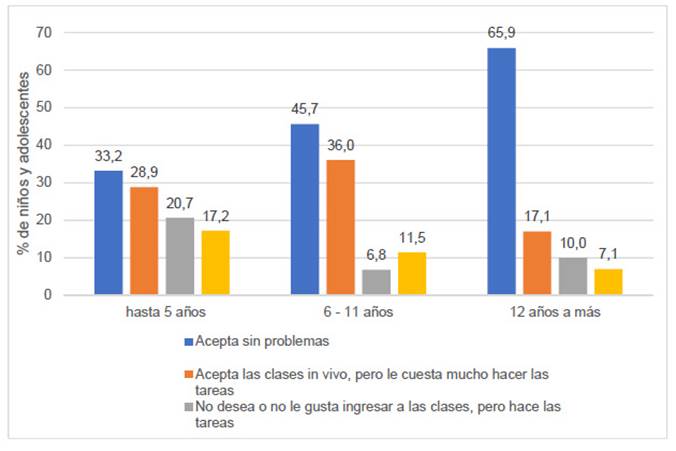

En nuestra encuesta solo el 33,2% de niños menores de cinco años aceptaba sin problemas la escolaridad virtual mientras que el 65,9% de adolescentes entre 12 y 17 años lo hizo (ver Material suplementario). Esto sugiere que las modalidades de aprendizaje remoto pueden no ser las más apropiadas en educación inicial en tanto son más difíciles de aceptar en este grupo y a que podrían generar una disminución del desempeño en niños con dificultades previas en el aprendizaje 10.

Nuestro estudio presentó algunas limitaciones, entre ellas, el muestreo centralizado en regiones urbanas y de la costa que puede restar representatividad de poblaciones andinas y amazónicas, la imposibilidad de realizar análisis más complejos que permita tener una perspectiva a profundidad de los fenómenos que afectan la salud mental de los niños y adolescentes y los mecanismos subyacentes a su psicopatología. Asimismo, la encuesta fue respondida por los padres y cuidadores, sin acceder directamente a las opiniones de los menores. Pese a estas limitaciones, los resultados aportan al conocimiento sobre la afectación de la salud mental en niños y adolescentes durante la pandemia y post pandemia. Desarrollar más estudios en esta línea permitirá a los equipos de salud mental y tomadores de decisiones implementar políticas y estrategias que faciliten implementar las medidas necesarias para cuidar la salud mental infanto-juvenil.