Introducción

Los humedales son ecosistemas en los cuales se observa una relación estrecha entre el biotopo terrestre y acuático, de tal manera que sus comunidades biológicas son particulares (Oyague y Cooper, 2020), constituyendo menos del 1,5% de la superficie terrestre y brindan servicios ecosistémico esenciales (Costanza et al., 2014). En términos de producción de biomasa, los humedales altoandinos se encuentran entre los más productivos de la tierra, almacenando mayor cantidad de carbono por unidad de área, que cualquier otro ecosistema (Lolu et al., 2020). Los humedales presentan un alto potencial de secuestro y reciclaje de CO2, porque las plantas lo capturan y transforman, incorporándose al ciclo de carbono, creando una interacción entre diversos factores bióticos, abióticos y antrópico (Galicia et al., 2016; Marín et al., 2011).

Los humedales son reconocidos a nivel mundial como unidades importantes debido a que cuentan con cerca del 50% del carbono almacenado en el suelo (Mitsch y Gosselink, 2000), presentándose como sumideros de carbono (Galicia et al., 2016) y por lo tanto partícipes en la mitigación de los efectos del cambio climático planetario actual (Lolu et al., 2020). Además, su importancia de proveer otros servicios ecosistémicos, como el balance hídrico, el mantenimiento de la biodiversidad, la producción de alimentos, ciclo de nutrientes y otros (Hernández, 2010).

El Perú cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, resaltando dentro estos a los humedales altoandinos como uno de los más importantes y frágiles. En el Perú, estas turberas, o también conocidos como bofedales u oconales, cubren un área de 48 mil hectáreas, representando sólo el 0,42% de la superficie del país (MINAM, 2019a). A pesar de su importancia, y que varios de estos humedales altoandinos han sido declarados como sitios Ramsar, una gran parte se encuentran desprotegidos y son explotados constantemente, siendo su degradación más rápida que la de cualquier otro ecosistema (Roa-García y Brown, 2016). Desde hace algunos años se vienen investigando estos sistemas altoandinos sobre su rol y capacidad de fijación de CO2 como agentes mitigadores de cambio climático (Hribljan et al., 2015; Roa-García y Brown, 2016).

Los bofedales de puna son ecosistemas poco estudiados que enfrentan nuevos cambios en el contexto del manejo tradicional y moderno, como del cambio climático. El aumento de las actividades económicas impone nuevas demandas sobre el agua y los minerales que van en los cursos de agua nacientes donde se ubican las turberas para satisfacer las necesidades de los sectores privado y público peruano (Salvador et al., 2010). Los humedales altoandinos, por lo tanto, enmarcan el desarrollo económico, social y cultural ya sea de manera directa o indirecta de la sociedad, integrándose al concepto de montología (Escobar-Mamani et al., 2020; Haller y Branca, 2020). Así, este estudio pretende estimar la cantidad de carbono almacenado en el humedal altoandino de Chalhuanca y valorar económicamente este servicio ecosistémico.

Materiales y métodos

Área de estudio

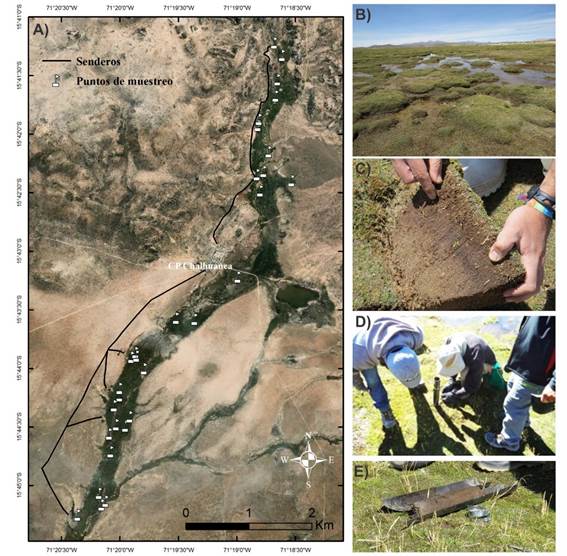

El área de estudio se ubica en el centro poblado de Chalhuanca, en el extremo sureste de la provincia de Caylloma, distrito de Yanque en el sur de Perú. Se encuentra a una elevación de 4329-4436 msnm, en las coordenadas -15,73°-71,53°, dentro de la zona de amortiguamiento del área natural protegida de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) (Figura 1).

Las características climáticas son propias de la puna seca. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre los 3 y 8°C, con mínimas absolutas que llegan hasta los -10°C; por otro lado, la precipitación anual fluctúa entre los 200 mm (Pampa Arrieros) y 590 mm (Imata) (Coaguila et al., 2010). Los bofedales de Chalhuanca son de carácter antropogénico, es decir, son creados mediante el manejo de los pobladores. Ocupan una superficie de 882,54 ha en época seca (Pauca-Tanco et al., 2020), donde Distichia muscoides suele ser dominante con respecto a la vegetación característica de este tipo de ecosistemas. La hidrología y morfología del área de estudio está definida por la presencia del río Chalhuanca, el cual conforma parte de la cuenca hidrográfica del río Quilca (Mango, 2017).

Obtención de datos

Este estudio se llevó a cabo durante los meses de agosto a diciembre de 2017, tomándose las muestras en campo a finales del mes de octubre (correspondiendo a la temporada seca). La delimitación del área de bofedal se realizó con una imagen satelital Landsat 8 (tomada para la fecha 16-07-2017) y el programa QGIS ver. 3,0. Al área delimitada, se superpuso una grilla con cuadrantes de 50x50 m, seleccionando aleatoriamente 30 de estos para la toma de muestras en campo (Figura 1). Una vez ubicados en el punto de muestreo (en campo), dentro del área establecida (50 m2), se ubicó la zona más elevada (Hribljan et al., 2015) y se extrajo la muestra con un barreno tipo tubular (5,5 cm de diámetro, 30 cm de alto). Las muestras extraídas se caracterizaron visualmente y se separaron en tres submuestras de acuerdo a los reservorios de carbono identificados, correspondiendo a biomasa aérea (hojas y tallos), biomasa bajo suelo (raíces) y suelo orgánico (materia orgánica en descomposición o turba). Por otro lado, en cuanto a la biomasa aérea, se identificaron las especies vegetales presentes. Finalmente, las muestras obtenidas y separadas fueron debidamente almacenadas, rotuladas y trasladadas al laboratorio. En gabinete, las muestras fueron secadas en una estufa a 65°C (por lo menos 24 horas), registrando el peso seco final en una balanza electrónica de precisión (hasta que está se haga continua), siendo posteriormente tratadas con el método de Walkley-Black para cuantificar el contenido de carbono en cada reservorio.

Figura 1 A) Mapa del área de estudio mostrando las parcelas de muestreo seleccionadas aleatoriamente (banderas blancas) en el bofedal. B) Vista general del área. C) Corte transversal de una porción de vegetación. D) Proceso de extracción de muestras. E) Vita del equipo de extracción con la muestra obtenida.

Procesamiento de datos

Con los resultados obtenidos mediante el método aplicado, la estimación del contenido total de carbono orgánico y dióxido de carbono almacenado se realizó mediante las siguientes fórmulas:

1. Cálculo de las reservas de C almacenado (TC/ha) en biomasa seca aérea (ecuación 1) y bajo suelo (ecuación 2):

Donde:

CBA: contenido de C en biomasa aérea (g/m2).

CBS: contenido de C en biomasa bajo suelo (g/m2).

PSM: peso seco de la muestra correspondiente (aérea y bajo suelo) (g).

%C: porcentaje de C correspondiente.

r: radio del muestreador tipo barreno (m). Para este estudio fue de 0.0275 m.

* El CBA y CBS son calculados en g/m2, para la conversión a TC/ha se dividió el resultado total entre 100.

2. Cálculo de las reservas de carbono almacenado (TC/ha) en suelo orgánico (ecuación 3):

Donde:

CSO: contenido de C en la muestra de suelo orgánico (g/m2).

DA: densidad aparente (g/m3) correspondiente.

HBN: altura de la muestra sólida (m).

% C: porcentaje de C correspondiente.

* Los resultados se calculan en g/m2, para la conversión a TC/ha se dividió el resultado total entre 100.

3. Cálculo para cuantificar el C (TC/ha) en todo el sistema (ecuación 4):

Donde:

CBV: C en biomasa vegetal total.

CBA: C en biomasa aérea.

CBS: C en biomasa bajo suelo.

CSO: C en suelo orgánico.

4. Cálculo de las reservas de dióxido de carbono almacenado (T/CO2) (ecuación 5):

Donde:

CO2: dióxido de carbono atmosférico absorbido.

C: contenido de carbono total.

Kr: 44/12 (constante).

A partir de los promedios de CO2 total calculado por hectárea (TC/ha), se realizó la estimación aproximada, extrapolando esta cantidad de CO2 al área total cubierta por los bofedales de Chalhuanca (882,54 ha) (Pauca-Tanco et al., 2020).

5. Valorización del almacenamiento de carbono como un servicio ecosistémico (ecuación 6):

Donde:

VC: costo total del C almacenado (en U$D).

CBB: contenido total de C en los bofedales (toneladas de CO2/ha).

CSC: costo social del C (U$D/tonelada de CO2/ha) *.

* El costo social para la tonelada de carbono en Perú es de 7,1 U$D (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).

Análisis de datos

Se calcularon los promedios y desviaciones estándar para las muestras y reservorios analizados. Se aplicó una prueba de análisis de varianza (ANOVA), previa normalización de los datos con la función ln (x +1) y se aplicó la prueba de Levene. Posteriormente, al ANOVA se le realizó la prueba de Duncan para identificar las diferencias entre los reservorios.

Resultados

Frecuencia de los taxones en la biomasa aérea

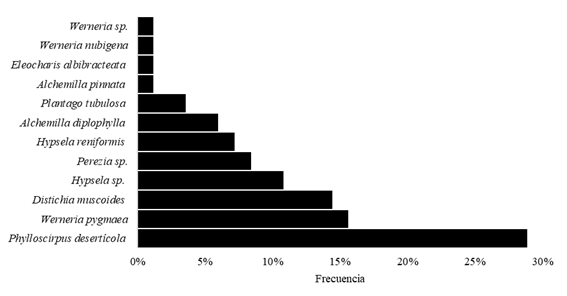

En las muestras recolectadas se presentaron un total de 12 taxones vegetales repartidos en ocho géneros, seis familias y cuatro órdenes. La frecuencia de los taxones (Figura 2) presentó a Phylloscirpus deserticola como la más común en el bofedal (28%), seguida de Werneria pygmaea (15,7%) y Distichia muscoides (14,5%).

Reservas de carbono almacenado por reservorio y sitio de muestreo

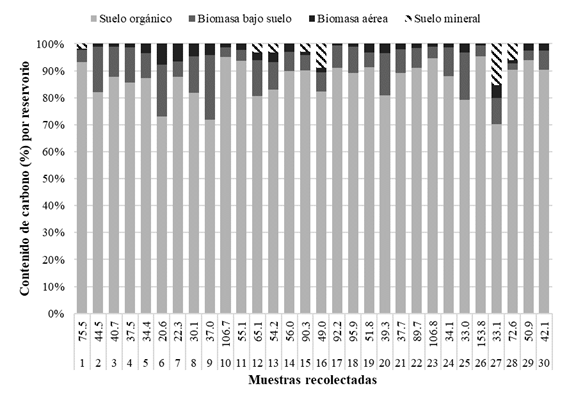

De manera muy clara se tiene que el reservorio de suelo orgánico presenta el mayor porcentaje (superior al 70%), seguido de la biomasa bajo suelo y biomasa aérea, mientras que el suelo mineral solo se presentó en algunas muestras (Figura 3). La cantidad de carbono en biomasa aérea fue calculada para un valor promedio de 1,13 g C/muestra, donde las muestras que presentaron un mayor contenido de carbono corresponden a las que tuvieron presencia de P. deserticola, E. albibracteata, A. pinnata, D. muscoides y Werneria sp. Con respecto a la cantidad de carbono almacenado en biomasa bajo suelo (raíces), se calculó un valor promedio de 4,68 g C/muestra, por otro lado, el suelo orgánico presentó 51,86 g C/muestra en promedio.

Fracción de carbono orgánico en biomasa seca y suelo (g C/g muestra)

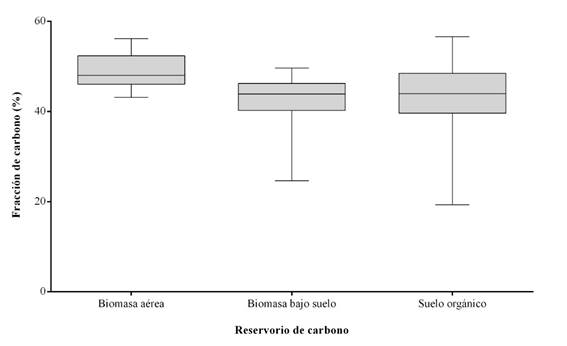

La fracción de carbono promedio para la biomasa aérea (hojas y tallos) fue de 49,1%, la biomasa debajo del suelo (raíces) 42,5% y suelo orgánico (material orgánico en descomposición) 43,1% (Figura 4, Tabla 1). Por otro lado, en cuanto al suelo orgánico, se presentó con una profundidad promedio de 28 cm, y por debajo de este, aunque de manera poco constante, el suelo mineral de un color gris.

Figura 4 Fracción de carbono en biomasa seca (aérea y bajo suelo) y suelo (orgánico y mineral) expresado en porcentaje.

Tabla 1 Comparación de la fracción del porcentaje de carbono en biomasa aérea, bajo suelo y suelo orgánico en el presente estudio y otras investigaciones relacionadas.

| BIOMASA AÉREA | ||||

|---|---|---|---|---|

| LUGAR | %C | Ecosistema | Ubicación | Autor |

| Chalhuanca | 49,1 | Bofedal | Arequipa-Perú | Este estudio |

| BIOMASA BAJO SUELO | ||||

| Chalhuanca | 42,5 | Bofedal | Arequipa-Perú | Este estudio |

| SUELO ORGÁNICO | ||||

| Microcuenca Bolillos | 16,6-23,6 | Humedal andino | Quíndio-Colombia | Roa-Garcia y Brown, 2016 |

| Parque Nacional Tuni Condoriri | 47,8 | Bofedal | La Paz-Bolivia | Hribljan et al., 2015 |

| Pueblo Manasaya | 23,9 | Bofedal | Oruro-Bolivia | Hribljan et al., 2015 |

| Lago Chinchaycocha | 39,3 | Bofedal | Junín-Perú | Medrano et al., 2012 |

| Cajamarca | 18-36 | Humedal andino | Cajamarca | Cooper et al., 2010 |

| Chalhuanca | 43,1 | Bofedal | Arequipa-Perú | Este estudio |

Reservas de carbono almacenado por reservorio (TC/ha)

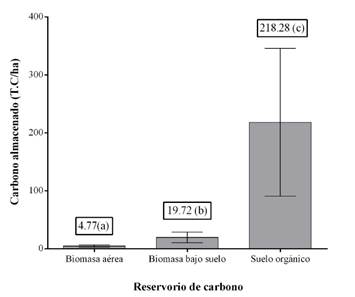

La prueba de comparaciones múltiples de Duncan (Figura 5), entre los tres reservorios, muestra que hay diferencias significativas (F: 448,773; p<0,05). El suelo orgánico contiene la mayor cantidad carbono con 218,28 TC/ha (Figura 5, c), le sigue la biomasa bajo suelo con 19,72 TC/ha (figura 5, b) y biomasa aérea con 4,77 TC/ha (Figura 5, a), representando cada uno el 90 %, 8 % y 2 % del total, respectivamente (Tabla 2).

Figura 5 Carbono almacenado en cada reservorio (biomasa aérea, biomasa bajo suelo y suelo orgánico), expresado en toneladas por hectárea. Se observan los promedios y sus desviaciones estándar. La aplicación de la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, no mostró diferencias significativas entre las mismas (p >0.05).

Tabla 2 Reservas de carbono (TC/ha) en biomasa aérea, bajo suelo y suelo, en el presente estudio y en otros humedales.

| BIOMASA AÉREA | ||||

|---|---|---|---|---|

| Lugar | Tipo | TC/ha | Ubicación | Autor |

| Lago Chinchaycocha | Bofedal | <5,0 | Junín-Perú | Medrano et al., 2012 |

| Chalhuanca | Bofedal | 4,8 | Arequipa-Perú | Este estudio |

| BIOMASA BAJO SUELO | ||||

| SNLM | Humedal costero* | 7,5 | Arequipa-Perú | Morocco, 2014 |

| Lago Chinchaycocha | Bofedal | <5,0 | Junín-Perú | Medrano et al., 2012 |

| Chalhuanca | Bofedal | 19,7 | Arequipa-Perú | Este estudio |

| SUELO | ||||

| Rva. Ecológica Antisana | Humedal altoandino | 42,6 - 70,7 | Quito-Ecuador | Suárez et al., 2016 |

| Parque Nacional Cajas | Humedal altoandino | 29,5 - 44,2 | Azuay-Ecuador | Suárez et al., 2016 |

| Microcuenca Barro Blanco | Humedal andino | 135,1 | Quíndio-Colombia | Roa-García y Brown, 2016 |

| Microcuenca Bolillos | Humedal andino | 107,8-134,5 | Quíndio-Colombia | Roa-García y Brown, 2016 |

| Tocra | Bofedal | 47,0 - 77,0 | Arequipa-Perú | León, 2016 |

| Lago Chinchaycocha | Bofedal | 684,6 | Junín-Perú | Medrano et al., 2012 |

| Pueblo de Manasaya | Bofedal | 1040,0 | Oruro-Bolivia | Hribljan et al., 2015 |

| Pque. Nac.Tuni Condoriri | Bofedal | 572,0 | La Paz-Bolivia | Hribljan et al., 2015 |

| Chalhuanca | Bofedal | 218,3 | Arequipa-Perú | Este estudio |

Reservas de dióxido de carbono almacenado por hectárea en el sistema suelo vegetación (TCO 2 /ha)

Las reservas totales de dióxido de carbono (TCO2/ha) se calcularon con base en las reservas de carbono orgánico total (TC/ha), obteniéndose aproximadamente un total de 795 415,65 TCO2. En ese sentido, para el área total de los bofedales de Chalhuanca se calculó un almacenamiento de 901,28 TCO2/ha. Adicionalmente se muestra valores de otros estudios (Tabla 3).

Tabla 3 Reservas de carbono (TC/ha) almacenado en este estudio y en otros en bofedales.

| Lugar | Tipo | TCO2/ha | Ubicación | Autor |

|---|---|---|---|---|

| Pilpichaca | Bofedal | 518,8 | Huancavelica-Perú | Crispín y Jiménez, 2019 |

| Chalhuanca | Bofedal | 1176,35 | Arequipa-Perú | Mango, 2017 |

| Pueblo Manasaya | Bofedal | 3813,3 | La Paz-Bolivia | Hribljan et al. 2015 |

| Parque Nacional Tuni Condoriri | Bofedal | 2097.3 | Oruro-Bolivia | Hribljan et al. 2015 |

| RNSAB | Bofedal | 639,39 | Arequipa-Perú | Medina et al. 2020 |

| Chalhuanca | Bofedal | 901,28 | Arequipa-Perú | Este estudio |

Valoración del servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono

Teniendo en cuenta el valor de TCO2/ha calculado para el área de estudio (901,28) y aplicando la fórmula correspondiente, se obtuvo un total de 6462,18 U$D/ha. Finalmente, realizando el producto del costo obtenido por hectárea, con la extensión total del bofedal (882,54), se obtiene la cifra de 5703132,34 U$D.

Discusión

Carbono almacenado por reservorio y sitio de muestreo

Las plantas registradas en este estudio son similares a las de Coaguila et al. (2010), quienes resaltan la frecuencia de D. muscoides (72,72 %) y A. diplophylla (54,54 %), mientras Salvador et al., (2014) mencionan con la misma importancia a D. muscoides, Plantago tubulosa y Oxychloe andina en la RNSAB. D. muscoides es la especie formadora de almohadones dominantes en bofedales del Perú, distribuida por encima de los 4300 msnm (Salvador et al., 2010; Cooper et al., 2015; Salvador et al., 2014).

D. muscoides es la especie dominante en la producción de materia orgánica en los Andes (Cooper et al., 2015), ya que sus tasas de producción de materia y carbono orgánico son mucho más altas que en las turberas de otras montañas o regiones boreales (Benavides et al., 2013). De la misma forma, la mayoría de los almohadones de comunidades de P. tubulosa - Oreobolus obtusangulus - Werneria pygmaea - Distichia muscoides, dominadas por cualquiera de estas especies, suelen presentar las acumulaciones más gruesas de turba que otras comunidades en cojín (Cooper et al., 2010).

Existe una correlación lineal positiva la profundidad de la turba y el área del humedal, de tal modo que el área del bofedal contribuiría a la creación vertical de la turba y por tanto al almacenamiento de carbono (Wolf y Cooper 2015). Los sitios de muestreo que poseen los valores más altos de contenido de carbono en los bofedales de Chalhuanca, se encuentran en el centro del bofedal; mientras que los sitios que muestran valores por debajo del promedio de contenido de carbono orgánico, son los ubicados casi al borde del humedal, presentando menor fracción de suelo orgánico (Wolf y Cooper 2015).

Fracción de carbono orgánico en biomasa seca y suelo (g C/g muestra)

La alta fracción de carbono obtenida de la biomasa aérea (49%) se encuentra dentro de los valores dados por el IPCC (2007). Salisbury y Ross (1992) detallan ciertos aspectos que favorecen la fijación de carbono en las plantas, como la disposición casi vertical de las hojas, similar a la vegetación de los bofedales, que permite que casi ninguna hoja se encuentre por encima del nivel de saturación, y que pocas hojas sean sombreadas por debajo del sitio de compensación lumínica, aumentando la tasa de fotosíntesis en el ecosistema. Igualmente, el intenso viento presente en el área de estudio reemplaza el aire pobre en CO2 de la capa límite que rodea la hoja y aumenta su exposición al mismo. Las bajas temperaturas disminuyen la proporción de O2 y CO2, amortiguando la competencia entre ambos (efecto Warburg), así aumenta la tasa fotosintética y disminuye la fotorrespiración, haciéndose más eficientes que las plantas C4 (Salisbury y Ross, 1992). La acción térmica del agua permitiría la continua actividad y permanencia de la vegetación en bofedales, ya que, cuando la temperatura del aire disminuye, el agua que forma parte del sustrato de los humedales altoandinos mantiene su temperatura, perdiendo calor de forma más lenta y manteniendo una cierta franja de aire circundante ligeramente cálida.

El 43% de la fracción de carbono encontrado en la biomasa bajo suelo estaría de acuerdo a lo indicado por Mazliak (1976), ya que menciona que la mayor proporción de carbono fijado en las hojas adultas es exportada hacia hojas superiores y ápices para impulsar el crecimiento y desarrollo de la planta que hacia las partes inferiores o raíces, donde es metabolizado para mover los nutrientes hacia la zona aérea de la planta.

La alta fracción de carbono encontrada en el suelo orgánico (43,1%) se explica por la baja tasa de descomposición que se produce. Si se comparase con suelos de tierra firme, el sustrato, en un plazo de alrededor de dos años, sólo entre 12% y 21% permanece sin descomponerse, en cambio, en el mismo periodo el material remanente en los humedales, se presenta con valores entre 25,5 y 47,8 %. Lo anterior mencionado va a depender del tipo de material circundante (Roa-García y Brown, 2016) y las condiciones anaerobias locales, sin embargo, hay que tener en cuenta que, a mayor profundidad, el carbono orgánico decrece (Ussiri y Lal, 2017). Por otro lado, el bofedal aquí estudiado, dada la delgada capa de material orgánico en comparación a otros humedales (Cooper et al., 2010; Hribljan et al. 2015), puede considerarse como un bofedal creado hace unas décadas atrás y manejado por la población. Esto de alguna manera puede explicar la alta tasa de C en el suelo, ya que otros estudios como el de León et al. (2018), explica cómo es que un humedal “antrópico-joven” puede tener mayores tasas de fijación de C a diferencia de un humedal “natural-longevo”.

Los resultados obtenidos coinciden con Roa-García y Brown (2016), que encuentra un mayor contenido orgánico alrededor de los 50 cm superiores del suelo, donde los horizontes debajo de éstos, corresponderían a un suelo con menor contenido de carbono orgánico o constituye un suelo con características minerales. Nuestros resultados se asemejan a los bofedales del Parque Nacional de Tuni Condoriri-La Paz (Bolivia) y los bofedales de los alrededores del lago Chinchaycocha-Junín (Perú), y difieren de los demás.

Sobre la relación del contenido de carbono de las muestras en los distintos reservorios y la vegetación presente en ellos, se encontró que las muestras donde había D. muscoides, P. desertícola, A. diplophylla e Hypsella sp. presentaron una mayor concentración de carbono con respecto a otras especies y combinación de estas, donde el carbono almacenado fue inferior, sobre todo con las siguientes especies: W. nubigena, P. tubulosa, W. pygmaea, Perezia sp y A. diplophylla, sin embargo, el análisis estadístico no mostró diferencias significativas (p >0,05) en la relación de las vegetación con una mayor o menor acumulación de carbono.

Reservas de carbono almacenado por unidad de superficie por reservorio (TC/ha)

La cantidad de carbono acumulado va a estar directamente relacionado con la cantidad de materia vegetal producida, por ello el bajo valor en los bofedales (4,77 TCO2 en este trabajo y < 5 TCO2 en Junín-Perú) se puede deber a que los bofedales presentan una altura promedio de vegetación menor a 5 cm, con productividad primaria cercana a 8,99 T/ha/año (Squeo et al., 2006). También se debe considerar que la actividad ganadera (sobrepastoreo) podría disminuir las entradas de carbono al suelo, ya que se estaría reduciendo el área foliar de las plantas.

En cuanto a la biomasa bajo suelo, se conoce que las plantas de tipo perenne tienden a presentar una relación raíz vs brote, superior a uno (>1,0), lo cual explica la gran extensión radicular de esta vegetación de bofedal en las muestras, e indicaría que se renuevan más lentamente y por tanto tienen una permanencia más larga que la biomasa aérea. Tanto la biomasa aérea, como la que se encuentra bajo suelo, son los reservorios que mejor expresan las condiciones regulares de clima en este tipo de ecosistemas altoandinos como el de Chalhuanca, que estarían condicionando el crecimiento y desarrollo, peso fresco y tasa fotosintética, tal como lo señalan Adikhari et al. (2009), pues escasas precipitaciones y bajas temperaturas reducen el vigor de las plantas y por lo tanto su posibilidad de hacer fotosíntesis.

Sobre la cantidad de carbono obtenido en el suelo (218,8 TCO2), en comparación con otros estudios (Hribljan et al. 2015, Medrano et al. 2012), se observa una gran diferencia, probablemente atribuido a la edad de los bofedales, ya que aquellos con mayor antigüedad presentan mayor almacenamiento de carbono (Marín et al., 2011). En el caso de Chalhuanca, que es un bofedal con menos de 60 años, según los pobladores de la zona, es de esperar una menor cantidad de carbono almacenada, que además viene siendo manejado desde hace varios años, desconociéndose cómo afecta al proceso natural de acumulación de carbono. Chimmer et al. (2002) señalan que las tasas de acumulación de turba son aproximadamente de 2 m por cada 1000 años, siendo de 2 a 10 veces más rápidas que los humedales boreales o de montaña del hemisferio norte y en humedales australes aún no se ha definido esto; sin embargo, Cooper et al. (2010), mencionan que la rápida acumulación de turba, no necesariamente respondería a la antigüedad del humedal, ya que muchos factores como el clima, manejo y pastoreo podrían intervenir.

La formación de los suelos orgánicos es producto del balance entre la producción de la planta que excede la descomposición en los bofedales, favoreciendo la formación de turba (Hribljan et al., 2015; Chimmer y Cooper, 2002), dando como resultado la creación vertical o lateral de depósitos de material orgánico bajo condiciones anóxicas permanentes (Hribljan et al., 2015). Esta turba representa el sumidero de carbono en estos ecosistemas (Hernández, 2010). Entonces, debe entenderse que el almacenamiento de carbono en el suelo depende de la interacción entre diversos factores bióticos, abióticos y antrópicos (Galicia et al., 2016).

Reservas de dióxido de carbono almacenado por hectárea en todo el sistema (suelo-vegetación) (TCO 2 /ha)

Nuestros resultados son superiores con respecto otros estudios (Medina et al., 2020), pero están por debajo de Mango (2017), quien realizó su estudio también en los bofedales de Chalhuanca (cabe mencionar que no menciona mediante qué método calculó el CO2, y sólo presenta el valor calculado). Los bofedales en general son ecosistemas altamente productivos y son utilizados para pastoreo de camélidos sudamericanos y últimamente están sufriendo también diferentes tipos de manejos con la finalidad de aumentar su área, como la derivación de cursos de agua o abonamientos en diferentes sectores, lo cual podría estar alterando los valores normales de captura y almacenamiento natural de carbono.

Las altas reservas de carbono, y por consiguiente los altos volúmenes de secuestro de CO2 en los bofedales de Chalhuanca, podrían deberse a las altas tasas de insolación, el permanente ingreso de agua que constituye una fuente importante para el crecimiento de la vegetación, sus suelos fríos y anóxicos, que limitarían la descomposición, la alta concentración iónica en el agua que discurre de las cuencas compuestas por rocas volcánicas y sedimentarias (Cooper et al., 2015), y a la propiedad calorífica del agua. Conjuntamente, el ingreso del recurso hídrico a un humedal es un proceso complejo, controlado por diversos factores como la cantidad y el tiempo de precipitación, la conductividad hidráulica de los acuíferos y la turba, y el tamaño y topografía de la cuenca de la que discurre el agua (Chimmer et al., 2002).

La composición florística depende principalmente de la geoquímica del agua, que influye más en la variación que en la composición de especies (Cooper et al., 2010). Se debe tener en cuenta que las estimaciones de almacenamiento, captura y emisión de carbono desde humedales son aún más variables, ya que dependen de una serie de factores como la topografía, la posición fisiográfica del humedal, el microclima, la salinidad y otros mencionados anteriormente, que condicionan la productividad y la composición química de la materia orgánica que entra al sistema (Marín et al., 2011; Harenda et al., 2018).

La trascendencia del agua en humedales reside en que las emisiones de CO2 dependen de su nivel con respecto al suelo, ya que cuando su nivel cae, la temperatura del suelo se incrementa y se producen altas tasas de emisión de este gas, debido a que incrementa la difusión del oxígeno en la turba insaturada (Chimmer y Cooper, 2003), haciendo más eficiente la respiración aeróbica que la respiración anaeróbica e incrementando el transporte de CO2 a través de la turba (Moore y Dalva, 1993). De esta manera, períodos prolongados de sequía pueden hacer pasar las turberas, de sumideros a fuentes de C, estimulando la oxidación del C almacenado en ellos con liberación de CO2; de igual manera, el pastoreo intensivo impide el crecimiento continuo de la vegetación disminuyendo la cantidad de CO2 fijado y aumentando la descomposición de la materia orgánica (Roa-García y Brown, 2016).

Valoración del servicio ecosistémico: almacenamiento de carbono

Estudios que abarquen la valoración de servicios ecosistémicos en nuestro medio es aún escaso. De hecho, para el departamento de Arequipa, el cual presenta una amplia gama de ecosistemas (MINAM, 2019b), no existen muchos estudios sobre la importancia de los servicios brindados por los ecosistemas existentes (Mango, 2017; Crispín y Jiménez, 2019; Medina et al., 2020). Por otro lado, cabe denotar que la valoración de los servicios ecosistémicos, más allá de dar a conocer un valor monetario, pretende resaltar la importancia del mismo dentro de un contexto social y biológico (Tamayo, 2014). Los bofedales, como son conocidos, ofrecen una variedad de servicios ecosistémicos, algunos de ellos de manera directa o indirectamente a las poblaciones humanas (Maldonado-Fonkén, 2014). Se destaca que los bofedales son reguladores climáticos, pues su alta productividad se traduce en secuestro de CO2 del ambiente y fijación del mismo en sus estructuras. Dada la importancia de estos ecosistemas, desde el punto de vista del cambio climático y su importancia relacionado al desarrollo de la economía social directa o indirecta, el alto valor económico que posee el servicio de almacenamiento de carbono debe ser traducido en planes para su conservación. La investigación para conocer y valorar los servicios que ofrecen estos ecosistemas pondrá en relieve su importancia como herramienta para los tomadores de decisiones con la misión de prever la preservación de los mismos.

Conclusiones

En las zonas de muestreo se pudo catalogar 12 taxones, de los cuales Philloscirpus deserticola, Werneria pygmaea y Distichia muscoides fueron los más comunes. En cuanto a la fracción de carbono, el reservorio con mayor valor (g C/g muestra) fue la biomasa aérea (49,1% C), seguido del suelo (43,1% C) y la biomasa bajo suelo (42,5% C). Las reservas de carbono fueron mayores en el suelo (218,28 TC/ha), representado así el principal reservorio de carbono, proseguido de la biomasa bajo suelo (19,72 TC/ha) y la biomasa aérea (4,77 TC/ha). Las reservas totales de CO2 almacenados fueron de 795 415,65 TCO2 en el sistema suelo-vegetación, estimándose un valor de 901,28 TCO2/ha, para un área total de 882.54 ha. Finalmente, la valorización económica del servicio ecosistémico de almacenamiento de carbono asciende a una cifra de 6462,18 $/ha, lo que traduciéndose en área de bofedal asciende a 5703132,34 $. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la importancia de los humedales altoandinos, pues al ser valorados sus servicios, más allá de adquirir un valor monetario, se pone en relieve su importancia y contribución hacia el ambiente, mitigación del cambio climático y la sociedad.

uBio

uBio