Introducción

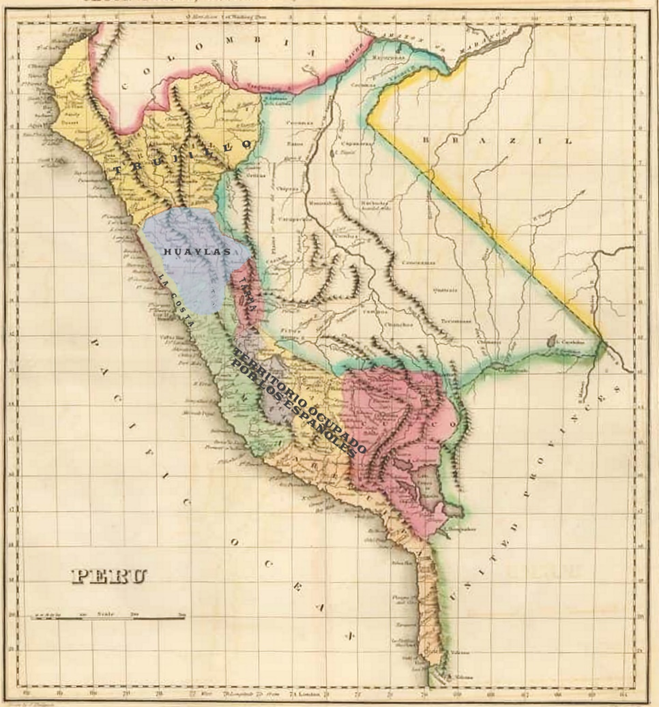

El presente artículo tiene como objetivo analizar el caso peruano, que en plena lucha por la independencia, en 1822, convocó a un Congreso General Constituyente, que tuvo participación directa de las provincias y sus indígenas, como se desprende de la actuación de los indígenas del departamento de Huaylas.

La categoría a utilizar en el análisis de este periodo es la de cultura política, para analizar el comportamiento y las estrategias de los grupos sociales durante la independencia, así como la recepción que tuvo el discurso de la élite en las clases populares (Aljovín y Jacobsen, 2007), en el presente caso, con los indígenas de Huaylas, comprendida también en las relaciones basadas en ideas y valores que sostenían las partes involucradas, es decir, criollos, mestizos e indígenas (Peralta, 2010).

La convocatoria a elecciones para elegir diputados a un Congreso General Constituyente obedece a la teoría del gobierno representativo con su planteamiento de que la soberanía se ejerce a través de las elecciones «y no en la participación inmediata en la acción pública, inviable en entidades políticas de gran extensión» (Aljovín, 2005, p. 20). A fines de 1821, el Protectorado del general José de San Martín en el Perú se hallaba en un punto muerto. Por ello, estrenando el sistema democrático en el Perú, el Libertador decide «trasladar el poder de su persona a los representantes de la nación peruana. [...] convoca e inaugura el Primer Congreso Constituyente de la República del Perú, en el que se trató de dar forma política al nuevo Estado» (Saavedra, 2009, p. 336).

Otra de las categorías que se utiliza es la de soberanías en lucha que tiene entre sus características la formación de mini-Estados dentro del Estado, con sus propias normas y disposiciones (Annino, 2003); esta caracterización encaja perfectamente cuando se analiza el caso del departamento de Huaylas, cuyo primer presidente, el mariscal de campo Toribio de Luzuriaga, al amparo de las libertades otorgadas por el Estatuto Provisorio de Huaura de febrero de 1821, emitió 36 bandos (Luzuriaga, 2012), que reordenaron prácticamente la vida política, social y económica del departamento. Todo esto repercutió en la cultura política de los indígenas que, alentados por Luzuriaga, al retiro de este no dudaron en solicitar la restitución del Tahuantinsuyo como una tercera alternativa a la forma de gobierno que debía regir al Perú.

La turbulencia política opacó las acciones del Congreso en esta etapa que era parte de una coyuntura crítica en la que los indígenas tenían la esperanza de mejorar su condición. En el periodo sanmartiniano, que incluye la instalación y los trabajos del Primer Congreso Constituyente y comprende los años 1820 y 1822, en el Perú se vivió una etapa de democratización (Tilly, 2007) que reemplazó a la desdemocrática que instauró el virrey Abascal la década anterior, para retornar a un nuevo periodo de desdemocratización que se profundiza con la presencia de Simón Bolívar, quien tras el triunfo de las armas patriotas en los campos de Ayacucho instauró su propia Constitución, que dio origen a una etapa militarista que sentaría las bases del caudillismo en el Perú (Peralta, 2010).

La Constitución de 1823 recreó «los conceptos de Estado y sociedad civil a todo nivel: principios de gobierno, organización del Estado, soberanía y autoridad, así como la configuración de la sociedad, corporativa e individualista» (Aljovín, 2000). El tema del poder entra en discusión en esta etapa. Aplicando al caso peruano, según la tesis de Acemoğlu y Robinson (2012), vemos que la ley de hierro de la oligarquía se impuso tras el periodo independentista, impidiendo que el Congreso apruebe reformas estructurales a la sociedad virreinal heredada, como el caso de forjar una sociedad integrada, mestiza, que era el proyecto del Inca Garcilaso de la Vega (Mazzoti, 2021). Ello permitió, por el contrario, que los criollos sean los únicos favorecidos por la independencia. Las instituciones económicas que se generaron en el Perú a partir de la primera Constitución fueron de carácter extractivas: tenían como objetivo «extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto» (Acemoğlu y Robinson, 2012, p. 56), de las clases populares a favor de la oligarquía terrateniente. El Congreso Constituyente no pudo consolidad instituciones políticas inclusivas, para garantizar una labor favorable a las grandes mayorías; tal es el caso del tema educativo, que pese a ser impulsado por los intelectuales liberales obtuvo gran resistencia de parte de las élites representadas en el Congreso, pues veían en la educación del pueblo un peligro para sus intereses. Otro punto en conflicto fue el caso del ejército, que impedía la promoción de los indígenas a los mandos superiores.

La escasa documentación sobre el accionar de los indígenas en la independencia es el reflejo de la subordinación en que se les mantuvo. De allí que es válida la propuesta de reescribir la historia desde la memoria (Cavalcanti, 2023) pues en la memoria colectiva se encuentra la historia vista desde los pueblos2, así como plantear una nueva visión de estos hechos históricos desde los bordes, con una nueva epistemología que sustente la decolonialidad o descolonialidad del poder como una forma de lograr el bien vivir a que hiciera mención Huamán Poma de Ayala (Quijano, 2014), mostrando la contracara histórica para lograr un verdadero desarrollo identitario desde el sur (Asencio, Villegas y Villar, 2023).

La Convocatoria al Congreso Constituyente

Nota. Detalle de su monumento en la plaza de Armas de Huaraz.

FIGURA 1. Alegoría del ingreso de Luzuriaga a Huaraz el 18 de febrero de 1821. Nótese al mítico cóndor andino.

En 1820, ante el nuevo escenario bélico que definió la presencia sanmartiniana en el país, ambos bandos, el realista y el patriota, medían la importancia de ganarse a las provincias y al sector indígena, vital para la conformación y el respaldo a los ejércitos. Los indígenas, por su parte, se valían de su propia cultura política para inclinarse a uno u otro bando. Para consolidar la adhesión de la región norcentral del Perú, el 12 de febrero de 1821 José de San Martín creó cuatro departamentos mediante el Reglamento Provisional de Huaura: Trujillo, La Costa, Huaylas y Tarma. La creación del departamento de Huaylas y la nominación del poblado de Huaraz como su capital obedecían a un plan político, pues el ingreso al Callejón de Huaylas se encontraba a dos jornadas de Huaura y era refugio ideal para las tropas en caso de peligro inminente. En ese departamento nombró como presidente a uno de sus mejores colaboradores, el coronel mayor y mariscal de campo Toribio de Luzuriaga y Mejía, huaracino de nacimiento, quien estableció una alianza con los indígenas para lograr su adhesión a la causa independentista (Luzuriaga, 2012).

Tras la toma de Lima y la proclamación de la independencia en ella, el general José de San Martín veía cómo se agotaba su proyecto político, pues de una parte no había logrado entenderse con el virrey La Serna para encontrar una salida incruenta al conflicto; y, de otra, su ministro Bernardo de Monteagudo tampoco había podido imponer la idea de establecer una monarquía constitucional3, ante la férrea oposición de los liberales peruanos encabezados por José F. Sánchez Carrión4. En 1810, Monteagudo era partidario de coronar a un descendiente de los incas, pero su radicalismo se fue moderando ante lo experimentado en la formación de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Montoya, 2001).

San Martín creyó que controlando Lima controlaba el Perú, pero se equivocó, pues en el sur del país no logró el apoyo que habría deseado para consolidar la independencia (Sobrevilla, 2021). Tratando de encontrar una salida y con la esperanza de convencer al gobierno bonaerense a apoyarlo con tropas y dinero, San Martín envió como embajador diplomático a Buenos Aires al mariscal Luzuriaga, quien lo reemplazó en el cargo de gobernador en la provincia de Cuyo de 1816 a 1820 (Matto, 1936). La misión fracasó, pues en Buenos Aires las facciones patriotas se hallaban en serias disputas por hacerse del poder y ninguna de ellas se mostraba interesada en el caso peruano.

Es entonces que el 27 de diciembre de 1821 don José de San Martín convoca a un Congreso General Constituyente, con la finalidad de «establecer la forma definitiva de gobierno y dar la Constitución que mejor convenga»5. La convocatoria a un Congreso Constituyente obedeció a un plan político planificado por el Protector, pues ganaba terreno al virrey, quien no pudo imponer la Constitución española de 1820, pese a que ofrecía «otorgar la ciudadanía a diversos sectores, entre ellos a los indios y podría lograr su adhesión al bando realista» (Cosamalón, 1996, p. 131). San Martín pretendía trasladar el poder de su persona a los representantes electos por los departamentos y, consecuentemente, trasladar el centro de poder de Madrid a Lima y así sellar la influencia de la España dominante, para buscar en un periodo de soberanías en lucha un nuevo centro hegemónico.

El departamento de Huaylas comprendía por entonces a las provincias de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco. Posteriormente, se le añadiría la de Panatahuas6. Del análisis de sus bandos (Luzuriaga, 2012, pp. 56-91), se puede establecer que en los ocho meses que estuvo al mando en Huaylas, Luzuriaga supo enaltecer el celo patriota entre los pueblos de su jurisdicción, e incentivó especialmente la participación de los indígenas en la lucha contra el poder colonial. Sin embargo, como plantea Montoya (2019), este militar tampoco permitió que los indígenas desarrollaran acciones propias: «ha de obrar el paisanaje armado de acuerdo con la tropa reglamentada» (Luzuriaga, 2012, p. 85). La adhesión a la causa libertaria se explica por la cultura política que se forjó en Huaylas a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, cuando los indígenas de la zona manifestaron en numerosas ocasiones su oposición a las reformas borbónicas y se levantaron constantemente contra el alza de tributos, como se registra en los expedientes que conserva el Archivo Regional de Áncash y que han sintetizado los historiadores regionales Álvarez-Brun (1970), Reina (1980) y Alba (2015). Los indígenas huaylinos tuvieron esperanzas de cambio con las disposiciones de las Cortes de Cádiz, que les otorgaban la ciudadanía aboliendo la mita y el tributo, y pasaron a sostener una actitud beligerante a partir del fracaso de este intento democratizador.

Estos antecedentes y la labor de Luzuriaga tuvieron correlato en las muestras de respaldo al general José de San Martín, como se expresa en las actas de adhesión patriota que le hicieron llegar, como esta, redactada a mediados de 1821 en el pueblo de Huata, en Huaylas: «juramos legítimamente de ser patriotas y ciudadanos, del chico al grande, aclamando la libertad y dando mil gracias al Libertador del Perú» (Archivo Alvarado, ARA 1821, en Alba, 2015, p. 116)7.

Cristóbal Aljovín señala que «el desarrollo y la difusión de las ideas tuvo como centro a las ciudades» (Aljovín, 2000, p. 25), pues en el debate para elegir la forma de gobierno que debería regir al Perú tuvieron viva participación los pueblos del interior. En los archivos notariales de don David Alvarado se hallaba un extenso documento dirigido al ministro Monteagudo por el mestizo Manuel Luna Montañez, oriundo del pueblo de San Lorenzo de Huata, doctrina de Caraz y provincia de Huaylas, que solicitaba a nombre de los indígenas se restaure el Imperio inca: «un día domingo con mi primo Eulalio Ferrer, después del sacrificio de la misa, hicimos jurar a más de mil gentes de modo que toda la gente concurriera al castillo donde habíamos estado sentados con coronas de incas» (Archivo Alvarado, ARA, 1821, en Alba, 2015, p. 115). La propuesta de Manuel Luna obedecía a la inquietud indígena de ver restaurado el Tahuantinsuyo, anhelo mítico que se había forjado desde la utopía andina (Flores, 1988; Burga, 1988). Luna expresaba el anhelo indígena que no tenía cómo ser canalizado al estar el mundo andino en plena transformación, ya que la figura del curaca estaba siendo reemplazada por la del alcalde pedáneo. En Huaylas, el presidente Luzuriaga había investido a este último de mayor autoridad con un bando emitido el 1 de junio de 1821, al trasladar su influencia del campo civil al político, económico y militar (Luzuriaga, 2012, pp. 79-81). En el expediente de purificación del cura de Chavín de Huántar José Martínez del Pozo se consigna como testigos a los «rango del alcalde peruanos; Paulino Albornoz, Joaquín Balenzuela, Josef Balenzuela, Martín Solís y Santa León Cotrina» (Nieto, 1972, vol II, p. 30). Consignamos estos nombres pues son los únicos que se han podido conservar de los alcaldes pedáneos electos en tiempos de Luzuriaga.

No obstante, todo esto no alcanzaba a los indígenas para participar del debate sobre la forma de gobierno que se debería asumir tras la independencia. Cerrado el paso a la participación de curacas y alcaldes en el Congreso Constituyente, los indígenas siguieron siendo considerados como «menores de edad» y no tuvieron mayor participación que la de delegar su representación en mestizos y criollos. «Es interesante notar que muchos indígenas eran seleccionados como electores de primer grado, aunque fueran muy pocos elegidos para cargos no locales» (Aljovín, 2005, p. 40). Pese a que la intención de San Martín fue consolidar una población de hombres autónomos y racionales, por lo que llamó peruanos a los indios y abolió el tributo. En la práctica, se impidió la participación de este importante sector, pese que los indígenas constituían en ese tiempo el 61,6 % de la población peruana, estimada en 1 516 693 personas (Aljovín, 2000, p. 177).

Es en este contexto, en un territorio fragmentado y muy inestable, que se da la convocatoria al Congreso Constituyente, lo que genera una serie de ilusiones (Mc Evoy y Montoya, 2022), pues el modelo político que debería surgir tras la independencia necesitaba de bases jurídicas que brindaran garantía a la construcción del nuevo Estado en un proceso de singularización de la nación (Quijada, 2003), en el entendido de que la Constitución definiría las bases políticas y sociales del país (Aljovín y López, 2019).

Como en todo el Perú liberado, en el departamento de Huaylas, cuya presidencia era ejercida a mediados de 1822 por el coronel José de Rivadeneira y Tejada, cada provincia o partido tenía un gobernador y jefe político. En Conchucos ejercía ese cargo Francisco de Borja Rodríguez; en Huánuco, Eduardo Lúcar y Torre; en Huamalíes, Manuel Cevallos; y en Cajatambo, Manuel de Fuentes e Ijurra. Ellos fueron los encargados de organizar las elecciones de delegados en sus zonas. La movilización en los pueblos fue muy amplia y generó mayores expectativas. Así, el 17 de enero de 1822, el presidente Rivadeneyra y Tejada dio un proveído a la petición de los ciudadanos del pueblo de Huata, que insistían en que el Congreso convocado restaure el esplendor incaico:

siendo plausible el celo y el ardor patriótico de los recurrentes, considerándose incas de farsa, siempre en sus fiestas tuvieron a bien hacer sus pantomimas para divertirse inspirándose mutuamente en estas celebraciones en el amor a su independencia política para preparar a la unión pública al recibir la forma de gobierno que se acuerde en el Congreso de los Departamentos Libres (Archivo Alvarado, ARA 1822, en Alba, 2015, p. 116).

Los «incas de farsa» a que hace mención Rivadeneyra era una representación teatral en donde, con «la más evidente sensación de realidad, vinculaban las conmemoraciones cívicas y diversiones a los principales sucesos de la lucha de la independencia» (Alba, 2015, p. 116). En Huata y en otros lugares, exaltados los ánimos patriotas, los indígenas retomaron la antigua tradición de realizar representaciones teatrales desde la visión mítica propia de su cosmovisión, las que fueron prohibidas tras la gran rebelión8 a nivel de todo el virreinato peruano. Esto nos demuestra que su cultura política oscilaba entre la realidad y el mito, que estaba siendo adaptada a la nueva realidad, por lo que tenía una gran repercusión en el imaginario local al introducir en ella el discurso nacional. A pesar de que la coyuntura les era desfavorable, con la invocación al pasado incaico enviaban un mensaje al futuro Congreso para que tenga como objetivo la adopción de una forma de gobierno semejante a la que ejercieron siglos atrás los incas en el Tahuantinsuyo9. En medio de una coyuntura muy inestable, los pobres imaginaron que se podía avizorar un nuevo mundo (Rosas, 2021).

El Congreso Constituyente del Perú debía instalarse el primer día útil de mayo de 1822. Para ello, la movilización social en los cuatro departamentos del Perú liberado fue impresionante, mas llegada la fecha aún no se habían realizado las elecciones programadas, pues la comisión encargada de elaborar el reglamento de elecciones no concluyó sus labores, por lo que la instalación del Primer Congreso Constituyente se tuvo que prorrogar para el 28 de julio de 1822. Las elecciones se desarrollaron siguiendo la jurisdicción territorial heredada de la colonia: parroquia10, provincia y partido; y por cada 15 000 electores se elegía un diputado. El colegio electoral parroquial era el primer filtro para nominar representantes al colegio electoral provincial, la segunda instancia electoral (Andaur, 2009). Indígenas y analfabetos estaban limitados a participar solo en la instancia parroquial; esta falta de libertad electoral plena constituía parte de la herencia colonial en la naciente república (Paniagua, 2003). El departamento que llevaba mayor número de diputados era La Libertad con 15, le seguía Cusco con 14, Arequipa con 9, Huaylas y Lima tenían 8; Huamanga, 7; Puno y Tarma, 6 cada uno; Huancavelica, 3; La Costa, 2; y Maynas, 1. En total, fueron 79 los diputados elegidos. Los representantes de los departamentos ocupados por los realistas fueron electos por sus residentes en Lima.

La variada representación nacional tuvo predominancia de clérigos y abogados. Fueron nominados 28 sacerdotes y 26 hombres de leyes, que hacían un total de 54 diputados, es decir, el 68 % de la representación nacional. Además, fueron elegidos 9 comerciantes, 8 médicos, 5 militares y 5 propietarios. En la Colección Documental de la Independencia del Perú (CDIP), solo se hallan publicadas las actas de elección de diputados de los departamentos ocupados; las de los departamentos libres se han extraviado. En las «Memorias» del coronel Rivadeneira y Tejada encontramos que él convocó a elecciones a inicios de junio de 1822 con un decreto que a la letra dice:

he venido en señalar y señalo para las anunciadas operaciones en las parroquias de distritos de esta provincia de Huaylas, las siguientes fechas de elecciones para diputados; Huaraz, junio 21; Carhuaz, junio 27; Yungay, Caraz y Huaylas, junio 29; Macate, julio 1°; Pampas, julio 3; Recuay, julio 5; Marca, julio 7; Cotaparaco, julio 9; Aija, julio 11; Pararín, julio 18 (Rivadeneira, 1939, p. 15).

Las elecciones se celebraron en Huaraz el 28 de julio y se adjudicaron la representación Felipe Antonio Alvarado, José María del Piélago, Tiburcio José de la Hermosa, Manuel Salazar y Baquíjano, José Larrea y Loredo, Manuel Salazar y Vicuña, Tiburcio Arce y Barba y José Manuel de Echegoyen. Alvarado también fue elegido por Lima y optó por la representación de ese departamento. En su reemplazo juramentaría el primer suplente elegido, don Manuel Muelle.

Situación política en Huaylas y acción de sus diputados en el Congreso Constituyente

La población indígena en Huaylas se había formado grandes expectativas con la labor de los diputados constituyentes, pues en su cultura política se remitían a lo logrado por las Cortes de Cádiz en 1812 y cuya eliminación en 1814 originó el primer grito de libertad en Huaraz el 25 de marzo de 1815 (Alba, 2015, p. 37). En 1822 los indígenas huaylinos buscaban el acceso a la ciudadanía y fortalecer la imagen de sus nuevos líderes, los alcaldes pedáneos, a quienes Luzuriaga había otorgado responsabilidades políticas y militares (Luzuriaga, 2012, pp. 79-81); los mestizos, por su parte, trataban de obtener posiciones más ventajosas que las otorgadas en la Colonia, ya sea como mandones en las haciendas o como comerciantes libres; de otro lado, los criollos buscarían preservar sus intereses como hacendados, dueños de minas, o acomodarse en los nuevos cargos burocráticos generados en las instituciones estatales. De estos tres grandes grupos sociales, quienes ostentaban la representación nacional eran los criollos; ellos serían la nueva clase política en el Perú.

La movilización social que significó para los pueblos de Huaylas la convocatoria a elecciones de diputados para la Congreso General Constituyente estuvo influenciada por dos acontecimientos bélicos de gran trascendencia a nivel regional, el develamiento de la sublevación realista de Corongo en marzo de 1822 y la victoria en la batalla de Llamellín en mayo de ese año, donde jugaron un papel de primera importancia los indígenas alistados en «los piquetes cortos», nombre que dio Luzuriaga a las partidas guerrilleras indias (Dunbar, 2018, vol. I, p. 548). En ese contexto de soberanías en lucha, los indígenas supieron negociar con Luzuriaga y sus sucesores su participación en la guerra por la independencia, entendiendo que su presencia en la zona de Conchucos y Huánuco era vital, pues cortaba el paso a las tropas realistas, que tras apoderarse del vecino departamento de Tarma a fines de ese año, amenazaban invadir todo el departamento de Huaylas. Si bien los indígenas eran el sector mayoritario, en las guerrillas confluían, junto con la plebe indígena, mestizos y sectores medios, que elaboraban sus propias narrativas y discursos (Montoya, 2019).

En medio de la incertidumbre, los españoles residentes en la zona y los criollos de mayor poder económico confabulaban a favor del retorno del absolutismo para mantener el statu quo, mientras que los mestizos e indígenas mayoritariamente estaban a favor de la causa patriota, pues tenían la esperanza de que los beneficios que les otorgaban los bandos de Luzuriaga podían ser consagrados por la Constitución a ser redactada. La cultura política de los indígenas se democratizó en Huaylas en tanto que quienes se integraban a las partidas guerrilleras daban sentido a las acciones que realizaban socialmente como miembros de una comunidad política reconocida (Peralta, 2010).

En un Congreso mayoritariamente liberal y provinciano, destacaban las figuras que ya habían tenido presencia en los momentos previos a su instalación, como el abogado huamachuquino Sánchez Carrión, el presbítero arequipeño Luna y Pizarro, y el médico ariqueño Hipólito Unanue, liberales confesos que dominaron los debates del Legislativo. Ellos decretaron que «El Congreso se reserva la soberanía y el ejercicio del Poder Ejecutivo» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 122) y, con el claro objetivo de influenciar sobre ellos y sus decisiones, nombraron una Junta de Gobierno integrada por tres asambleístas, el militar José de La Mar y los diputados por Huaylas Luis Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano11. Los liberales no permitieron que haya un contrapeso político: «el Ejecutivo era tan solo un fiel ejecutor de la voluntad legislativa» (Pareja, 2005, p. 55), lo que le acarrearía consecuencias a futuro, pues el fracaso de la Junta Gubernativa sería el fracaso del propio Congreso Constituyente.

La mayoría de asambleístas llegarían al convencimiento de que de sus acciones iban a legitimar el país como una república, labor que no sería tan sencilla, pues se trataba de forjar una imagen-país que se proyectara no solo al interior, sino hacia el extranjero, es decir, crear una representación «de sí mismo», para otorgarle una identidad propia al Perú naciente, sin ser copia de las repúblicas vecinas. Difícil tarea, ya que esa imagen debía interpretar la relación entre el país imaginado y el país representado (Casalino y Sagredo 2006). La proliferación de periódicos en esa época era una muestra de la etapa de democratización que se vivía, porque orientaban a la opinión pública. Si bien a Huaylas llegaban pocos periódicos de la capital, en las fondas, chicherías y mercados, se iba discutiendo las novedades políticas y la población se informaba de los sucesos, de modo que formaba una idea del acontecer que guiaba su pensamiento político (Morán y Aguirre, 2015). Desde el púlpito, el clero también participaba de este accionar.

Si en Cádiz los indígenas estaban representados por Dionisio Ucchu Inca Yupanqui (O’Phelan, 2021), en el Congreso Constituyente peruano el que asumió esa representación fue el presbítero Julián de Morales Maguiña. De niño fue educado por los frailes betlemitas que en Huaraz trabajaban por la reivindicación indígena (Soriano, 1950). Ya sacerdote, hizo carrera en Lima, fue elegido como uno de los seis diputados por esa circunscripción y firmó el acta de la independencia en 1821. Era descendiente del inca Túpac Yupanqui y gustaba de hacerse llamar «Nuna Cochachin»12, a fin de reivindicar su origen andino. Este diputado fue el más preocupado en consagrar los derechos de los indígenas en la Constitución. Entendiendo que los criollos tenían «la educación y el estatus del que carecían los indígenas» (Aljovín, 2000, p. 77), levantó la bandera de la educación como el gran medio para revindicar al indio (Pons y Tauro, 1973, vol. I, pp. 260 y 269; 1974, vol. II, pp. 35 y 78).

La preocupación del presidente de Huaylas

Culminando 1822, el departamento de Huaylas se hallaba sin recursos económicos. John Thomas Nowlan, secretario de O’Higgins, señalaría refiriéndose a Huaraz: «los habitantes se ocupaban en el trabajo de treinta o cuarenta minas de plata que hay en la vecindad, ninguna de las cuales se beneficia hoy día, por ser sus dueños españoles» (Reina, 1981, p. 6). Estando en esta situación, en septiembre de 1822, el presidente Dionisio Vizcarra había recurrido al Ministerio de Hacienda solicitando el estado de entradas y salidas de Tesorería del Departamento, sin obtener respuesta. Ante la caída en la recaudación, la autoridad decidió elevar en consulta al Congreso si se podía recoger la contribución en especies. En la sesión del 8 de noviembre de 1822 se envió a «la Comisión de Hacienda el oficio del presidente de Huaylas, en que consulta si recibirá en ropa de la tierra la contribución que pagan los pueblos» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 180). Dilatando el tema, se aprobó el 16 de ese mes:

devuelva el expediente a la Junta Gubernativa para que ordene al presidente de Huaylas. 1.° que especie de contribución es la que sufren los pueblos. 2.° de qué modo, y por quien está repartida. 3.° a cuánto asciende su producto. 4.° en qué y por quién se invierte (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 193).

La respuesta no resolvía la consulta original, pues el asunto requería una solución concreta. El 5 de diciembre de 1822 en Huaraz se juraron las Bases de la Constitución «a las diez del día en la iglesia parroquial de San Sebastián de Huaraz, todas las personas estantes y habitantes en el recinto de esta doctrina» (Soriano, 1935, p. 13), ya cuando Vizcarra había cedido el cargo de presidente del departamento a don Andrés Ramón Mejía.

Huaylas consigue el título de la «Muy generosa ciudad de Huaraz» para su capital

Las repercusiones de la instalación del Congreso se dejaron sentir a nivel interno y externo. El Congreso Constituyente recibió una comunicación de Toribio de Luzuriaga desde Buenos Aires y en la sesión del 8 de enero de 1823: «Se oyó con agrado la nota del ex Agente Diplomático Dn. Toribio Luzuriaga en la que congratula al Congreso por su feliz instalación y le manifiesta sus sentimientos de respeto y veneración» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 238). ¿Luzuriaga pretendía ser invitado a retornar al país? Nótese que el Congreso lo trata de «don», sin reconocer sus grados militares ni su condición de fundador de la Orden del Sol con que había sido honrado por San Martín. Más adelante solicitaría a Bolívar su incorporación al Ejército sin obtener respuesta del dictador (Matto, 1936, p. 212).

Mérito del Primer Congreso Constituyente fue el reconocimiento de los pueblos en su conjunto en la lucha por la independencia, ya que priorizó la labor común en lugar de la acción individual de algunos patriotas. Pionero en esta causa fue el diputado propietario de Huaylas don Tiburcio Arce y Barba, quien en la sesión del 3 de diciembre de 1822: «hizo las siguientes proposiciones: 1.° Que se declare el título de ciudad a la capital del Departamento de Huaylas, que se ha denominado pueblo de Huaraz» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 209). El tema volvió a tratarse en la sesión del 4 de diciembre, y fue dándose forma al pedido en la sesión del 10 de diciembre. Finalmente, en la sesión del viernes 17 de enero de 1823 se tuvo listo el dictamen final que, una vez aprobado, pasó a la Junta Gubernativa para su emisión: «quedó aprobada con la denominación de “muy generosa ciudad de Huaras”, autorizando al Gobierno para que expida el título correspondiente» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 252).

El ejemplo de Huaylas fue seguido por otros pueblos. Al día siguiente de la titulación lograda por Huaylas, los representantes de Arequipa presentaron una petición para dotar «del título de villa para Tacna y de ciudad para Moquegua» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 254). Los diputados por Trujillo también imitaron a don Tiburcio Arce, el 17 de marzo solicitaron se «conceda a la ciudad de Cajamarca el renombre de “Generosa y leal ciudad de los libres”; a la de Chachapoyas el de “Heroica y constante ciudad de los libres”» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 306). En la sesión del 2 de junio el Congreso acordó «se conceda a la Ciudad de Piura el título de muy noble y generosa» (Pons y Tauro, 1973, vol. I, p. 369).

La Constitución de 1823 y los indígenas de Huaylas

En Huaylas, cada sector social tenía sus propios proyectos políticos. Mientras que los criollos pretendían reemplazar a los españoles en el mando, los mestizos querían mejorar su situación y estatus, en tanto que los indígenas tenían diferentes motivaciones, de acuerdo con el estrato social en que se ubicaban: los de la élite13, los indios originarios o con tierra y los indios forasteros o sin tierra; los primeros por conservar sus privilegios, los segundos por conservar la tierra y los terceros por acceder a ella. La obtención de la ciudadanía era otro proyecto político de los indígenas que no pertenecían a la élite14. Los constituyentes de 1822 no velaron más que por los intereses de su grupo social, pues «los criollos y mestizos se consideraban a sí mismos los líderes naturales del movimiento independentista y de la república, en una sociedad en donde los indígenas conformaban la mayoría» (Aljovín, 2000, p. 61).

El diputado Julián de Morales anhelaba que el indígena sea reconocido e incorporado con pleno derecho a toda actividad humana. Morales tenía gran ascendencia en Huaylas y se preocupó porque sus intervenciones sean conocidas en Huaraz y demás pueblos donde la nueva cultura política se enmarcaba en fortalecer la independencia a través del posicionamiento de la figura de las nuevas autoridades indígenas, los alcaldes pedáneos15, y a llevar la instrucción a los indígenas. En 1825 se hizo nombrar párroco de Huaraz y desplegó una gran labor educativa: «en cumplimiento de su ministerio parroquial procuraba instruir a los indígenas, costeando de su peculio más de treinta escuelas donde se les enseñaba en su propio idioma» (Alba, 2015, p. 204).

Más allá de lo declarativo y las solitarias propuestas del diputado Morales, «los debates constitucionales no tuvieron en cuenta ni a las comunidades de indígenas, ni a la dirigencia india» (Aljovín, 2000, p. 77). La mayoría indígena analfabeta no podía acceder a lo que «en el incipiente mundo liberal, era casi tan importante como el hecho de ser persona: tener la categoría de ciudadano» (Saavedra, 2009, p. 350). Y esa fue la gran irresponsabilidad del Congreso Constituyente, que, en vez de tratar de integrar a la nación a los indígenas, los ignoró como peruanos de pleno derecho; muy lejos estaban los diputados de considerar la visión del Inca Garcilaso de la Vega, quien avizoró un Perú mestizo, fruto de la integración de los descendientes de indígenas y de españoles. Más adelante, Simón Bolívar anuló definitivamente el poder de los caciques: «esto creó la paradoja del liberalismo latinoamericano: destruir una parte de la sociedad civil en aras de su desarrollo» (Aljovín, 2000, p, 186). Los indígenas en Huaylas aún no sentían esa frustración, pues, esperanzados en un cambio real, integraban las partidas guerrilleras apegados a las disposiciones del expresidente Luzuriaga, quien había dispuesto que de las arcas gubernamentales se sustente a las familias de los alistados (Luzuriaga, 2012, p. 85).

Efectos del primer golpe de estado en Huaylas

Una vez que los congresistas decidieron la forma de gobierno para el país, se abocaron a otras tareas urgentes, como era formar una junta de gobierno y consolidar la independencia, por lo que se apresuraron a iniciar la campaña de Intermedios, cuyo fracaso devino en la caída de la junta (Zuloaga, 2021). La ineficacia de la Junta Gubernativa motivó el descontento de los jefes militares, que obligaron al Congreso a disolverla e impusieron al aristócrata José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú el 28 de febrero de 1823. Su presencia en el escenario político marcaría la irrupción del militarismo en una etapa tan temprana de la vida republicana en el Perú (Palacios, 2021). Pese a liderar un proyecto nacionalista, este político tendría que ceder el paso a un verdadero acumulador de coerción y capital como fue Simón Bolívar, quien a fines de ese año ya se había posicionado en el Perú.

Ajeno a las conspiraciones políticas, en Huaylas se vivía un ánimo patriótico pocas veces visto. La nota del presidente del departamento, don Remigio Silva, al ministro de Guerra, fechada en Huaraz el 23 de mayo de 1823, decía: «me veo no entre ciudadanos que solo defienden su causa, sino entre leones que se desesperan por ver al enemigo para saciar sus iras» (Dunbar, 2018, vol. IV, p. 495). Silva se refería a los voluntarios de la Compañía Los Valientes de Huaylas, integrante del Batallón N.° 1 del coronel Juan Eléspuru, que más adelante se cubrirían de gloria en Arica, tal como haría la Compañía Granaderos de Huaylas del capitán Peral en el Paso de Lluta, por lo que decretó tres noches de iluminación en los pueblos de Huaylas (Dunbar, 2018, vol. V, pp. 71-72), para celebrar estos triunfos de la II Campaña de Intermedios.

Riva Agüero estuvo oficialmente al mando del Perú liberado hasta el 22 de junio, fecha en que fue cesado de sus funciones por el propio Congreso que lo eligió, reemplazándolo por José Bernardo de Tagle. Con los españoles en Lima y dueños del sur del país, conspiraciones y revueltas, lealtades y traiciones caracterizarían este periodo de nuestra historia (Mc Evoy y Montoya, 2022). Desconociendo la decisión del Congreso, Riva Agüero se embarcó a Trujillo junto a sus ministros y los diputados que le eran afines; desde allí decretó extinguido el Congreso, instaurándose la anarquía. Su presencia en Trujillo obedece al «deseo de la población norteña de disputar a Lima su papel como cabeza de la nueva república» (Zuloaga, 2021, p. 258). En Huaylas, recibida la noticia surgió una corriente nacionalista a favor de Riva Agüero. El 14 de agosto, el pueblo de Cajacay suscribe un acta de adhesión al presidente Riva Agüero: «prestamos el debido juramento en defensa de lo dispuesto y habiéndolo verificado en toda forma, hemos ofrecido derramar la última gota de sangre a favor de lo sancionado» (Dunbar, 2018, vol. III, p. 142). El 25 de agosto de 1823, reunidos el Cuerpo Militar y Cívico de los pueblos de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz, Huacra, Mato, Hatun Huaylas y Macate, al mando del coronel don Eusebio María Pardo de Figueroa, natural de Caraz, reconoció por legítima autoridad de presidente del Perú a Riva Agüero, por temor a «una preponderancia colombiana que ponía en riesgo la soberanía por las que se luchaba contra los españoles»16 (Alba, 2008, p. 49). Al día siguiente, los oficiales de las milicias cívicas de los pueblos de Huaylas enviaron otra comunicación desde Yungay, dando «las gracias a su Excelencia el Sr. Riva Agüero por la extinción del Congreso y haber asentado en su lugar el Senado en Trujillo» (Alba, 2008, p. 50). Huaylas expresaba así su apoyo a quien planteó una posición nacionalista enarbolando el estandarte de el Perú para los peruanos. «Su intento más serio de “nacionalizar” la independencia del Perú fue la creación de un ejército peruano a cargo de Santa Cruz y Gamarra» (Zuloaga, 2021, p. 266), el que finalmente fracasó en la II Campaña a Intermedios. Ante esto, el presidente rebelde estableció su cuartel general en Huaraz.

Consecuencias de las disposiciones congresales en Huaylas

La coyuntura del momento estaba marcada por la presencia en el país de Simón Bolívar, quien, invitado por el Congreso, pisó suelo patrio en septiembre de 1823. Ante esta situación, el 23 de octubre, reunido en cabildo abierto, el pueblo de Huaraz exigió al presidente Riva Agüero que tomara una firme posición o, de lo contrario, le retiraría su apoyo. En lo militar, Riva Agüero no exhibía experiencia alguna y, por ello, tenía poco respaldo en el ejército; en lo político, cayó en dilaciones en sus tratativas tanto con el virrey como con el Libertador y perdió el apoyo popular. Para congraciarse con el presidente José Bernardo de Tagle, castigando a Huaraz por su apoyo a Riva Agüero, el 4 de noviembre el Congreso eliminó el departamento de Huaylas y creó en su reemplazo el departamento de Tarma, con su capital Huánuco: «Dictamen aprobado de la Comisión de Constitución sobre demarcación de los departamentos de Huaylas y Tarma» (Pons y Tauro, 1974, vol. II, p. 94)17.

Al retomar sus funciones legislativas, el Congreso sancionó la Constitución el 12 de noviembre de 1823. Teóricamente, la Constitución «se inspiró en los más puros y clásicos principios de la democracia individual y del liberalismo» (Pareja, 2005, p. 53), pero era tan inestable y cambiante la realidad política y social en esos primeros años de la república, que el país no era el escenario ideal para que la democracia floreciera y diera sus mejores frutos (Aljovín, 2000). En su liberalismo, señalaba que la nación no podía promulgar leyes que atenten contra los derechos individuales (Sobrevilla, 2019); pero, como rezaba el artículo 17, se exigía que para ser ciudadano había de «ser peruano, ser casado o mayor de 25 años, saber leer y escribir, tener una propiedad, ejercer una profesión o tener un trabajo sin sujeción a otro como sirviente o jornalero». Así, el derecho a la ciudadanía estaba totalmente restringido para el grueso de los peruanos indígenas y mestizos que no eran propietarios o estaban sujetos a la servidumbre en las haciendas, lo que en Huaylas causó gran malestar en estos grupos sociales. Las protestas se acallaron por los sucesos que se desarrollarían en las siguientes semanas.

Tras las negociaciones entre Riva Agüero y Bolívar, este último partió de Pativilca en dirección a Huaraz con 2500 hombres de los batallones colombianos «Rifles», «Vencedor» y el Regimiento «Húsares de Colombia». El coronel Remigio Silva, presidente del departamento de Huaylas, mantenía una fuerza de 2000 soldados leales a Riva Agüero, que tenía como jefe al coronel don Ramón Novoa. Riva Agüero se trasladó a Trujillo y, en su ausencia, se desbandaron las tropas de Novoa, por lo que Bolívar ingresó a Huaraz sin mayor resistencia el 24 de noviembre de 1823. Los indígenas, que se habían unido a la causa nacionalista de Riva Agüero, se avinieron luego a apoyar a Bolívar para librarse definitivamente de la presencia española.

Las tropas de Bolívar se concentraron mayoritariamente en la provincia de Huaylas y a ellas se sumaron los indígenas de las guerrillas o «piquetes cortos» organizados por Luzuriaga y sus sucesores, hasta completar una fuerza de 7500 soldados. En junio de 1824, el Ejército Libertador dejó Huaylas y se dirigió al centro del país, donde se enfrentó victoriosamente a las fuerzas fidelistas en Junín el 6 de agosto y en Ayacucho el 9 de diciembre, con la participación de cientos de huaylinos.

Tras el triunfo, Bolívar, quien como dictador impuso su propia Constitución Bolivariana, tomó decisiones respecto al indígena, como «el reparto de las tierras de comunidades a los indios, con la intención de re-diseñar el campo como un espacio de indios convertidos en pequeños y medianos agricultores» (Aljovín, 2000, p. 178). Mas, a su partida, esto fue tergiversado por los criollos, quienes supieron hacerse dueños de las tierras, que eran antigua propiedad comunal.

Al mantenimiento de las formas de servidumbre y subordinación, y a la exclusión de la ciudadanía plena, se sumó una nueva forma de racismo practicada por élites republicanas, que pasaron a considerar al indio un ser inferior, una raza degradada (Rosas, 2021, p. 116).

Incas sí, indios no18, sería la consigna republicana.

Conclusiones

La convocatoria al primer Congreso Constituyente generó una gran movilización en las provincias del Perú liberado, y fue un foro de discusión y debate del pensamiento liberal prorepublicano, que se impuso a las aspiraciones de continuidad monárquica. En el departamento de Huaylas, surgió una tercera posición, pues alentados por la ciudadanía que les había conferido el primer presidente del departamento, mariscal de campo Toribio de Luzuriaga, los indígenas solicitaron formalmente se considere una reinvención del Tahuantinsuyo mediante memoriales y presentaciones teatrales.

Redactada por personalidades provenientes del clero, la abogacía, el comercio y el ejército, la Constitución de 1823 no tuvo mayor participación popular que en su implementación y fue un proyecto frustrado que no llegó a amalgamar a un país multiétnico, propiciando el centralismo capitalino donde el acceso a la ciudadanía quedó reservado a los letrados y a los propietarios, preservando las diferencias sociales de la Colonia.

Los indígenas no fueron considerados por la Constitución de 1823, lo que propició la generación de una gran brecha social y cultural que dividió al país entre letrados-propietarios e iletrados-sin tierra, y fomentó el centralismo limeño en desmedro del desarrollo de las provincias. En vez de realizar el sueño de Garcilaso de la Vega que avizoró un Perú mestizo, los constituyentes de 1823 imaginaron un país criollo donde no cabían los indígenas del común, que conformaban el sector más numeroso de la población. Ni la Constitución de 1823, que solo llegó a regir por unos meses a partir de enero de 1827, ni las posteriores del siglo XIX, buscaron la integración del indígena; nos legaron un país fragmentado que a 200 años de la independencia muestra los resultados de esa situación. Los indígenas huaylinos siguieron su larga lucha de resistencia cultural, asumiendo que la independencia no les había legado ventaja alguna en relación con la Colonia.

La Constituyente de 1822 y 1823 fue un tiempo bisagra entre el militarismo sanmartiniano y el bolivariano. Al dotar de un poder omnímodo al Legislativo, sin establecer el equilibrio de poderes, propició el nacimiento de una república débil; la propia fragilidad del Congreso la llevó a soportar un golpe de Estado, nombrar dos presidentes y entregar el poder a Simón Bolívar.

Los huaylinos se opusieron a la presencia de Bolívar en suelo patrio y su ideal nacionalista, por lo que el presidente Riva Agüero estableció en Huaraz su cuartel general en agosto de 1823. A su caída, en castigo Huaylas dejó de ser departamento y fue sujetado al nuevo departamento de Huánuco. Simón Bolívar, quien llegó a Huaylas en persecución de Riva Agüero, viendo las bondades del lugar, dejó al grueso de su ejército durante ocho meses en la zona para su preparación a las jornadas de 1824. Los indígenas huaylinos con experiencia militar, tras servir en las partidas guerrilleras desde 1821, se incorporaron en masa al Ejército Libertador para conseguir la liberación del suelo patrio. Lucharon en Junín y Ayacucho, siempre con la esperanza de conseguir la ciudadanía que finalmente se les fue negada.

Simón Bolívar desconoció la Constitución de 1823 e impuso su propia Constitución Bolivariana, la que fue reemplazada por la Constitución de 1828, de carácter conservador, que tampoco tomó en cuanta la inclusión de los pueblos del interior del país y soslayó al indígena al negarle participación en la construcción del Perú imaginado.