La formación ética forma parte de la función genérica y fundamental de las universidades, corresponde a la preparación para que nuevas generaciones puedan participar plenamente en la vida adulta, entendiendo esta en dos esferas: el trabajo y la vida política y ciudadana (Hirsh & López, 2014; Jorquera, 2014). Sin embargo, esta función se despliega en una sociedad con una alta coexistencia de paradigmas ideológicos y religiosos, y con diferentes modos de legitimar éticamente conductas humanas correctas (Cortina, 2000). Por tanto, urge la necesidad de una formación ética que desarrolle actitudes características de una profesión y que oriente la adopción de una jerarquía y principios de valores que facilite la reflexión ética de sus estudiantes. De este modo, se formará un ethos profesional, es decir una identidad o sistema disposicional que permitirá enfrentar dificultades de orden socio-moral en el campo de la acción profesional (Bolívar, 2005; Pasmanik et al., 2012; Yurén, 2005).

A pesar de lo anterior, la formación ética no tiene un espacio relevante en los sistemas de acreditación de educación superior nacional. Por ejemplo, la CNA (2015) indica de manera general y breve que los programas de estudio deben promover el comportamiento ético de sus estudiantes, pero no estipula indicadores de logro, niveles de presencia, ni tipos de actividades para alcanzar esta competencia, quedando al arbitrio de cada programa e institución formadora su grado de cumplimiento. Lo anterior responde al énfasis instrumental de los objetivos de la educación superior de las sociedades modernas, con un mayor interés a formar tecnócratas orientados al mercado laboral que a preocuparse de dimensiones éticas y valóricas de estudiantes y profesionales (Bellei, 2013; Martínez, 2006).

La psicología no está ajena a la necesidad de otorgar la importancia necesaria a la formación ética profesional, sobre todo, en un panorama donde la regulación del comportamiento profesional es insuficiente y donde las denuncias sobre faltas éticas de sus profesionales aumentan cada año (Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile, 2018). Ante estas denuncias la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos no posee libertad de acción, ya que desde 1981, no existe la obligatoriedad de los profesionales a colegiarse, y además ha perdido su tuición ética. En efecto, actualmente el Colegio solo puede aplicar su jurisdicción interna a sus asociados, y en casos de faltas graves, la máxima sanción que puede aplicar corresponde a la expulsión del transgresor del Colegio (Winkler et al., 2007). Esta poca regulación efectiva de la profesión se complejiza cuando los datos muestran que psicología se posiciona en el cuarto lugar de las carreras con más número de titulados y matriculados del país (Mineduc, 2017), y que la gran cantidad de programas de formación se encuentran sin una acreditación certificada de calidad. En 2015, de los 139 programas existentes, 56 se encontraban sin acreditar (Urzúa et al., 2015). El actual panorama profesional, caracterizado por la poca regulación ética de la profesión, junto a la gran cantidad de psicólogos/as y la precariedad laboral que esto conlleva, generaría los espacios propicios para que ocurran faltas a la ética profesional.

Además del complejo panorama anterior, la formación ética profesional de calidad en psicología se vuelve imprescindible, ya que la ética profesional es una competencia fundamental dentro de la profesión (APA, 2010; Erickson, 2014; Colegio de Psicólogos de Chile, 1999; Welfel, 2012), dado su alto impacto en las personas y la comunidad. La profesión otorga gran valoración al vínculo con el otro y, además, la relación entre profesional y cliente es de una delicadeza extrema que puede prestarse fácilmente para abusos (Winkler et al., 2007).

La relevancia de la ética profesional en la psicología se ve expresado en el histórico interés y esfuerzo por consensuar principios éticos que respondan a las necesidades científicas y a las de sociedades cada vez más transculturales y globalizadas. Uno de los primeros esfuerzos se sitúa en Latinoamérica, cuando en 1997 los países del Mercosur elaboraron el Marco de Principios Éticos Para el Ejercicio Profesional de los Psicólogos en el Mercosur y Países Asociados, en el cual se deliberaron cinco principios éticos: respeto por los derechos y dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional y científico, integridad y responsabilidad social (Ferrero, 2014). Y el esfuerzo más reciente y global se da en el 2008, cuando la International Union of Psychological Science & lnternational Association of Applied Psychology (2008), tras varios años de reflexión y revisión comparada de distintos códigos de ética de diferentes partes del mundo, aprobaron y ratificaron la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos, el cual comprende cuatro principios: respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, cuidado competente del bienestar de los otros, integridad y responsabilidad profesionales y científica con la sociedad.

Ahora bien, todavía queda un largo camino por recorrer más allá de los esfuerzos que conlleva la declaración de los principios, pues se requiere que estos sean materializados. En este panorama, la importancia de la ética profesional también abarca la formación de futuros profesionales, así lo expresa la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos y Psicólogas (2008) cuando plantea la necesidad de entrenar y formar a los futuros profesionales en responsabilidad ética. En este sentido, surge el desafío de contar con una formación en ética profesional de carácter reflexivo y crítico, que permita a los estudiantes y futuros profesionales tomar decisiones autorreguladas, responsables y competentes, que estén en función del bienestar de las personas y de los pueblos (Bolívar, 2005; Pasmanik & Winkler, 2009; Yurén, 2013).

Es importante mencionar que los estudiantes son los actores principales de su proceso de formación y son los más idóneos para analizar críticamente este proceso. Sin embargo, en la actualidad se han encontrado pocas investigaciones que profundicen y analicen la formación ética de psicología en Chile desde la perspectiva de los propios estudiantes de pregrado, y las que se han encontrado solo toman en cuenta a practicantes que optan a menciones clínicas o comunitarias (Pasmanik et al., 2012; Winkler et al., 2012). Dado lo anterior, es que surge como pregunta ¿Cómo significan los estudiantes de psicología su formación en ética profesional?

Formación ética profesional en psicología

En sintonía con esta necesidad y desafío de entregar una formación ética de calidad, la Red Chilena de Universidades Estatales (CUECH) ha hecho explícita la integración de la competencia Sentido y Compromiso Ético como fundamental en los perfiles de egresos de sus estudiantes (Red CUECH como se citó en Juliá, 2013). Esta competencia se define como el conjunto de conocimientos, modo de actuar, y actitudes propias de una persona moralmente desarrollada, que actúa con sentido social y ciudadano en la profesión con el objetivo de orientar su acción hacia el bien común (Bolívar, 2005; Farías & Firinguetti, 2012). Aunque actualmente no se pueda dar por hecho que todos los programas de formación de pregrado promuevan la competencia de Sentido y Compromiso Ético, sí se puede decir que todos le brindan algún grado de relevancia a la ética profesional, ya que imparten algún tipo de formación ética profesional, en distintos momentos del proceso de formación, con distinto peso en el currículo, créditos asignados y con diferentes metodologías y modelos de enseñanza que se detallan a continuación.

En la actualidad existen tres aproximaciones para impartir la ética profesional en psicología, que se diferencian por su nivel de planificación. Las menos planificadas corresponden a las aproximaciones poco focalizadas, las cuales se basan en el aprendizaje incidental, ocurren por ejemplo cuando algún profesor relata en clases alguna experiencia relacionada a la ética profesional o durante las supervisiones clínicas (Pasmanik &Winkler, 2009). En el otro extremo, se encuentran las aproximaciones focalizadas, que se caracterizan por su alta planificación y por cubrir un ámbito específico de la formación, en este tipo de aproximación se encuentran las asignaturas de ética profesional que generalmente basan su metodología en la combinación de filosofía y los códigos de ética profesionales, y en entrenamiento de resolución de problemas (Pasmanik & Winkler, 2009). Por último, está la aproximación intermedia o transversal para desarrollar la competencia ética, en esta modalidad la formación se incorpora de manera transversal a lo largo del plan de estudios, como una dimensión que imprime todos los contenidos y prácticas del proceso formativo (Bernstein, 1996).

En las aproximaciones focalizadas uno los modelos más utilizados es el Modelo de Competencia Profesional de Falender (2006) como se citó en Pasmanik y Winkler (2009), quien apoyándose en los modelos curriculares basados en competencia propone tres tareas básicas para promover la competencia ética profesional: 1) Conocimiento teórico sobre los códigos deontológicos de ética y sus principios. 2) Desarrollo de habilidades para reconocer situaciones legales y éticas. 3) La promoción de valores y actitudes éticas durante todo el proceso de formación.

Otros de los modelos más recomendados y usados para desarrollar la competencia ética en los estudiantes, corresponde a los modelos multidimensionales entre los que se encuentran el Modelo de Cuatro Componentes propuesto por Rest (1983) y el Modelo de Aculturación propuesto por Handelsman, Gottlieb y Knapp (2005), citado en Pasmanik y Winkler, 2009; Bolívar, (2005). El Modelo de Cuatro Componentes propone que existen cuatro componentes que determinan el comportamiento moral de una persona, estos son: la sensibilidad moral, el juicio moral, la motivación moral y el carácter moral (Rest, 1983). Estos componentes le permiten a una persona, reconocer problemas éticos, hacer juicios correctos sobre esos problemas, tener la motivación para actuar y el carácter para mantener la madurez y la conducta moral independiente del contexto, respectivamente. El Modelo de Aculturación se basa en la teoría de Berry, el cual comprende dos variables para explicar el proceso de adaptación del estudiante que entra a una nueva cultura de valores, la cultura profesional, estas son: mantenimiento de la cultura de origen y contacto y/o participación con la nueva cultura. De acuerdo a dichas variables, el estudiante puede utilizar alguna de las cuatro estrategias de adaptación: 1) La integración, donde se adopta los valores éticos de la psicología, y se tiene la capacidad de mantener los valores de origen del estudiante. 2) La asimilación, se da cuando los valores profesionales son asumidos, pero se experimenta una pérdida de los valores personales del estudiante. 3) La separación, ocurre cuando el estudiante mantiene y toma sus decisiones a partir de su ética personal de origen, debido a la baja identificación con los valores de la profesión. 4) La marginalización, conlleva un bajo sentido ético tanto en lo personal como en lo profesional. De esta manera, la formación en ética profesional debe tener como fin promover la estrategia adaptativa de integración del estudiante.

La relación de los estudiantes con su formación en ética profesional

La formación universitaria cumple un rol fundamental en la identidad de los jóvenes, ya que esta tiene una impronta indeleble en su identidad tanto personal como profesional. Por tanto, la formación en ética que reciban los estudiantes podría tener influencias en su futuro comportamiento personal y profesional (Winkler et al., 2007). Lo anterior, demanda que los estudiantes reciban formación en ética de calidad, puesto que son estos los que en un corto plazo se insertarán a un mundo laboral caracterizado por un relativismo moral propio de las sociedades posmodernas, que en algún momento les demandarán responder a dilemas o cuestiones éticas (Cortina, 2000).

La formación ética que reciba un estudiante no solo tendría influencias en su futuro rol profesional, sino que también en su rol como estudiante, ya que durante su proceso formativo deberán desempeñarse en contextos de pre práctica y/o práctica, interactuando con personas y comunidades. Además, muchos de ellos deberán colaborar en investigaciones o investigar por sí mismos. Dado que en la actualidad existen escasas investigaciones sobre el impacto de la formación ética, resulta relevante tomar en cuenta la perspectiva de los estudiantes, quienes pueden ser más críticos y reflexivos sobre su proceso de formación en ética.

Es por ello que esta investigación se propone indagar y comprender desde los propios estudiantes de psicología los significados que elaboran sobre su formación en ética profesional. Para ello se plantean los siguientes objetivos: a) comprender los posibles significados que develan los estudiantes sobre su compromiso ético con la profesión, b) explorar desde los propios estudiantes los vacíos y problemáticas de su formación en ética profesional, c) interpretar las experiencias de los estudiantes acerca de las prácticas institucionales para la formación en ética profesional d) elaborar propuestas, a partir de los significados de los estudiantes para la formación en ética profesional.

Método

La presente investigación utiliza un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, tiene un diseño exploratorio y descriptivo. Se utilizó el estudio fenomenológico siguiendo los lineamientos de Creswell (2013). El método fenomenológico es pertinente para este estudio, ya que contribuye de modo privilegiado al conocimiento y comprensión de las vivencias de los actores en proceso formativo (Aguirre & Jaramillo, 2012).

Participantes

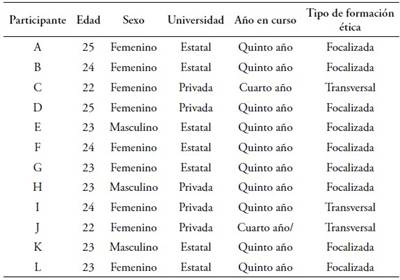

Participaron doce estudiantes de pregrado de psicología. Los criterios fueron: ser estudiantes de alguna universidad acreditada por el Estado chileno y estar cursando sus últimos años de formación, cuarto o quinto año de carrera, los que pueden o no tener la asignatura de ética. También se utilizó un muestreo por bola de nieve (Patton, 2002). Los estudiantes fueron contactados por vía telefónica, email, o de manera presencial, en dicha instancia se explicó los objetivos de la investigación y se entregó un formulario de consentimiento informado. En la Tabla 1 se especifican las características de los participantes de este estudio.

Técnica de recolección de información

Se utilizó una entrevista semiestructurada, elaborada a partir de una serie de ejes temáticos, referentes a las estrategias y herramientas de enseñanza de la ética profesional, facilidades y obstáculos percibidos en la formación ética, valores promovidos durante la formación, compromiso ético y responsabilidad social del psicólogo. De acuerdo a Langdridge (2007) la entrevista semiestructurada es la más adecuada y usada en los estudios fenomenológicos, puesto que permite obtener información consistente de una experiencia en particular y flexibilidad a las necesidades de los investigadores. Antes de utilizar la entrevista con los participantes se realizó una entrevista piloto a un estudiante de derecho y enfermería con el fin de retroalimentar la pauta temática de la entrevista.

De los 12 participantes del estudio, 10 fueron entrevistados de manera presencial en un espacio de su comodidad, y 2 de manera online a través de Skype, debido a la distancia territorial en la que se encontraban.

Análisis de los datos

Para el análisis de las transcripciones se utilizó como herramienta el softwareAtlas.ti en su séptima versión. En todas las entrevistas se realizó un Análisis de Contenido Categorial Temático (Vásquez, 1994) con categorías emergentes. Se analizaron las entrevistas en función de elementos que pudieran develar los significados que los estudiantes atribuyen a la formación ética recibida. El análisis de la entrevista contempló los siguientes elementos: a) lecturas de entrevista en conjunto; b) codificación de citas según temas emergentes; c) agrupamiento de códigos en categorías; d) precisión de categorías en tópicos de estudio; e) análisis de los resultados.

Resultados

A partir del análisis de datos se observaron 6 principales tópicos que los estudiantes abordaron respecto al proceso de su formación en ética profesional: a) significados asociados a la ética; b) el rol de las instituciones formadoras respecto a la formación ética profesional; c) los procesos asociados a la formación en ética focalizada: entre los que destacan los aspectos curriculares, metodológicos, contenidos abordados y sistemas de evaluación; d) la formación transversal de la ética; e) los actores en el proceso de formación ética: docentes y alumnos; y finalmente f) la profesión psicológica y su relación con la formación ética.

Significados asociados a la ética

Los estudiantes dan relevancia a la ética al considerarla la base de cualquier profesión y como una responsabilidad que deben asumir como ciudadanos. Desde la perspectiva de los entrevistados la ética es entendida como los parámetros que facilitan la convivencia y las buenas prácticas en la profesión, acentuando en su comprensión sobre la ética aspectos normativos y morales, es decir, lo que se debe o no se debe hacer en determinadas situaciones, para ellos, estos criterios están considerados por los códigos de ética. Al respecto, no existe un acuerdo entre los entrevistados sobre la valoración del código de ética chileno, por un lado, hay estudiantes que los perciben como herramientas de fácil comprensión y relevante en el ejercicio profesional ya que facilita la toma de decisiones, y, por otro lado, algunos estudiantes lo critican porque es poco exhaustivo y desactualizado, por ejemplo, cuando se consideran temas como las redes sociales en el ejercicio profesional.

La gente puede decir (que) lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, porque no sale explícito en el Código de Ética que no deba hacerlo, pero igual no se entiende ¿cachai? Porque el Código de Ética Chileno está desactualizado (…) no existen cosas éticas, cosas tan básicas, como que el paciente no tenga tu WhatsApp o como no tenerlo en redes sociales (…) deja muchas cosas al punto de vista de la persona. (Entrevista E).

Al abordar el concepto de compromiso ético de la profesión, los entrevistados igualmente lo asociaron a aspectos normativos o morales, específicamente al respeto de principios éticos y bioéticos, así como respetar los códigos deontológicos establecidos. Es interesante considerar que este compromiso ético también fue entendido en términos afectivos, específicamente asociado a la motivación por la carrera y/o la profesión. Desde la perspectiva de los estudiantes existirían compañeros que están en la carrera por obligaciones externas y no por una motivación intrínseca hacia la profesión, para ellos estos estudiantes no contarían con este compromiso ético de la profesión:

Si bien hay compañeros que están estudiando psicología y van avanzando y todo, ellos no están estudiando porque quieran ser psicólogos, sino porque es una obligación, y como que ellos no tienen este compromiso ético, porque no es lo que quieren hacer (…), no tienen como esta motivación de querer ayudar al otro. Como que van y dicen, ya, filo; después entrego el consentimiento informado, o llegué tarde, no voy a hacer el encuadre, o cualquier cosa así. (Entrevista A).

Por último, el compromiso ético lo asocian a poseer determinados valores, estos últimos lo entienden como las cualidades intrínsecas y/o internalizadas desde el exterior que constituyen la base de la personalidad y que guían el comportamiento para obtener resultados positivos en la sociedad. Entre los valores que asocian a la psicología se encuentran el respeto, compromiso, vínculo, humor, la solidaridad, asertividad, empatía, honradez, humildad, la confianza, la creatividad, la sinceridad y tolerancia. También, asocian valores a ciertas habilidades profesionales como la escucha activa y el lenguaje adecuado.

Rol de las instituciones formadoras respecto a la formación en ética profesional

Las universidades son objeto de crítica respecto a cómo forman éticamente a sus estudiantes, estas críticas son independientes del tipo de formación ética recibida por los entrevistados. Por ejemplo, estudiantes con una formación ética transversal indicaron como una obligación de la universidad fomentar la ética profesional por lo que debería estar presente en un curso genérico para todas las carreras y de carácter voluntario. Tal como lo se aprecia en la siguiente cita de la entrevistada I:

I: Quizás como estas leves menciones a la ética… siento que debería haber quizás un ramo o un taller, o un optativo. Porque quizás puede ser alguien que quiera, puede ser todo voluntario, en el fondo es para quien quiere instruirse o quién debería saberlo (...) pero sí debería darse, debería darse en cualquier universidad. E: ¿De forma voluntaria me dijiste? I: Yo creo que, de forma voluntaria, porque finalmente no puedes obligar a alguien hoy en día a si quiere asistir a un ramo, pero todos deberíamos estar conscientes de que es super importante que lo sepa. (Entrevista I)

Mientras que quienes estudian en un programa con formación ética focalizada, cuestionan que la asignatura se encuentre en los últimos años del proceso formativo, tal como lo evidencia la siguiente cita:

Yo cuando terminé mi ramo de ética (en quinto año) fue como, esto yo debí haberlo sabido desde un principio (...) es la obligación de la U enseñarte eso, para que tu cuando te toquen hacer tus cosas relacionadas a la profesión, seas consciente de lo que estás haciendo, seas consciente hasta donde puedes llegar, y qué es lo que tienes que tu priorizar, pero… pero te enseñan en quinto año cuando ya a lo mejor dejaste mil embarradas atrás por no saber esto, donde los profes no se preocupan de que tu aprendas estas cosas, donde te dicen hay un manual ético, ve tú si lo lees o no. (Entrevista B)

Desde la perspectiva de los participantes, se atribuye a la institución educativa un rol central en la formación ética. No solo por el lugar que cursos de ética deben tener en el plan de estudios, sino también generando espacios extra curriculares para la reflexión ética, y fomentando que docentes motiven a sus estudiantes a un comportamiento ético desde el ejercicio de su rol docente. Al respecto, una de las entrevistada sostiene:

Yo creo que va en la importancia, claro, de lo que tu mencionabas, que la institución le dé a la ética y de eso también está relacionado el tema de los docentes, porque claro, la U contrata a los profesores, pero en realidad si los docentes tampoco tienen la motivación en que los alumnos sean buenos profesionales con una buena ética, no se distribuye ese conocimiento (Entrevista B).

Para los participantes las instituciones formadoras deben contar con espacios formativos éticos de calidad como un modo de responsabilizarse con los futuros egresados que ingresarán al mundo laboral. En ese sentido, se visualiza una instrumentalidad de las universidades por titular profesionales sin evaluar si cumplen con un estándar ético mínimo para ejercer una profesión que trabaja con temáticas sensibles. Lo anterior se puede visualizar en las siguientes citas de entrevistados:

Yo creo que, en realidad, por lo menos en mi universidad sí, obstaculiza bastante este proceso (formativo), porque se dedican a sacar profesionales que a lo mejor no tienen eh… arraigado los principios éticos o el código ético, así como tal (Entrevista B).

Yo creo que las universidades tiene ese compromiso en fijarse cuando sale un profesional si verdaderamente está capacitado para desenvolverse en esa área, porque igual es una carga ardua, tienes que escuchar a las personas, no cargar con sus problemas, pero finalmente tienes que tratar de no cargar con ellos pero igual es difícil, (...) pero siento que las universidades tienen ese compromiso con las propia carrera de saber qué personas finalmente son las aptas para salir de este cargo, finalmente siento que hay personas que, verdaderamente quizás pueden pasar muchos años estudiando una carrera en la cual jamás han tenido un verdadero trato con la persona (...) (Entrevista I).

Procesos asociados a la formación en ética focalizada: aspectos curriculares, metodologías y sistemas de evaluación

En general, los estudiantes consideran las asignaturas de ética como imprescindibles dentro de la formación, ya que favorecen el reconocimiento de aspectos éticos no desarrollados previamente por los estudiantes logrando así promover la reflexión sobre el buen quehacer profesional. Lo anterior contrasta con la tendencia de los estudiantes a expresar desinterés por estas asignaturas por considerarlas tediosas:

De hecho, así como hasta que te dé lata ir a una clase de ética porque te aburrí’ o porque es lo mismo de siempre, y no debería ser así, yo creo que por eso quizás lo dejan para el último los ramos, así como ya el ramo cacho, así pal’ último, y debería ser así, igual de importante que cualquier ramo de no sé... psicología educacional, psicología clínica porque es lo que a ti te hace manejar y esta es una de las cosas que te va a mantener en tu trabajo (Entrevista D).

Este desinterés está relacionado con las fuertes críticas curriculares a este tipo de formación, ya que en algunas universidades es impartida mediante talleres, o es recibida de manera tardía, con poco tiempo y escasa presencia en los planes de estudio. Los entrevistados sugieren que las asignaturas de ética sean impartidas de manera temprana, y en aquellos casos en que no exista una asignatura como tal, incorporar esta formación en forma explícita dentro del plan de estudio:

Lo seguiría considerando insuficiente, pero en esos años (primeros años de carrera) lo consideraría mejor, porque le tomarían mucho más el peso. Porque yo creo que, no solo yo, sino que todos mis compañeros eran como… dar la lata en el ramo, porque ya todos sabían lo que te iban a pasar, simplemente era como ir a reflexionar, a debatir, a ver cómo la actualidad, el quehacer ético… pero eso en cursos menores hubiese tenido una mucho mayor importancia (Entrevista H).

Con relación a los aspectos metodológicos de las asignaturas de ética recibidas por los estudiantes, se evidencia un predominio por impartir aspectos filosóficos en una primera instancia, para luego discutir en torno a los contenidos del código de ética y analizar casos, además de promover el debate y reflexión sobre la relevancia de la ética en el quehacer profesional. Sin embargo, estas metodologías y contenidos son criticados por los estudiantes, debido al énfasis teórico por sobre métodos prácticos, y por la discusión de casos ficticios y descontextualizados que se proponen en clases. Por lo anterior, los estudiantes sugieren metodologías más dinámicas y prácticas para desarrollar e integrar de mejor manera las competencias éticas, entre estas destacan role-playing, debates y análisis de casos reales:

Mira, siento que en los primeros años me era difícil hablar como de una formación ética, porque más que nada nos enseñaban sobre teoría y, a veces, de vez en cuando, tú escuchabai’, tal vez, como el relato de algún profe en alguna situación y, ahí tú te ibas haciendo como una idea, pero igual era como un poco difuso. Ya cuando tu entras a segundo, tercer año, empiezas como a trabajar con personas y siento que la ética al final funciona más cuando tú estás en la situación, cuando tú te enfrentas a ella (Entrevista M).

Yo creo que poniendo más casos de pacientes (...) más ejemplos quizás o más role playing, cosas así que te puedan dar a entender que es lo que puedes hacer con respecto a una situación específica (Entrevista D).

Los estudiantes también señalan que en las asignaturas de ética que recibieron, los evaluaron a través de proyectos, presentaciones de corrientes filosóficas, informe sobre dilemas éticos y pruebas escritas, señalando que son evaluaciones poco exigentes A lo anterior, los estudiantes sugieren integrar como método de evaluación realizar defensas sobre casos:

Pero no se le da importancia en el sentido que no es un ramo que uno vea, como alumno, que tiene el mismo peso que otros ramos, pese que sí es un ramo fundamental porque, claro uno va así una vez a las mil quinientas, la exigencia no es la misma, son disertaciones, entonces, si bien no critico la metodología, nosotros y los mismos docentes no le dan la importancia al tema de la ética (Entrevista B).

Procesos asociados a la formación en ética transversal: aspectos curriculares, metodologías y contenidos

Los estudiantes aludieron a la formación transversal de la ética, la que se da en distintas asignaturas, señalando que una de las principales competencias que desarrolla es el pensamiento crítico, de modo que el estudiante sea capaz de cuestionar y reflexionar para enfrentarse en un futuro a determinados dilemas éticos. Sin embargo, los estudiantes que solo reciben formación ética transversal, señalan la necesidad de incorporar asignaturas de ética en la malla curricular, debido al carácter superficial de la formación transversal, lo que genera contenidos difusos y difícil de aprehender por parte del estudiantado, a lo anterior se suman las críticas respecto al desarrollo de la praxis sin conocimientos éticos previos:

Se fomenta mucho (pensamiento crítico) desde el inicio, pero a lo mejor tú no te das cuenta cuando eres estudiante de cursos menores, pero al ya llegar a esta altura te has dado cuenta de que sí te plantean muchos ejemplos, muchos casos, y de que te realizan preguntas para que puedas abrir tu mirada a un punto más crítico muchas veces (Entrevista F).

En la clase de Psicología Contemporánea me hicieron mención al Código de Ética, pero no lo tocamos tan en profundidad (...) ahora estos años en los cursos de metodología se ha dado mucho énfasis en cuanto a lo ético (...) pero como una asignatura en específico no, pero yo creo que sería bueno implementarla, porque cuando tú salí’ a la práctica no sabí’ cómo enfrentarte, tení’ que tener ciertos resguardos y criterios éticos que te sirvan para intervenir (Entrevista C).

De tercero en adelante (que realizan trabajos en terreno), es algo como contraproducente, porque ya tuvimos mucho, de hecho ya tuvimos todos nuestros acercamientos, el único acercamiento que nos falta es la práctica, entonces ya tuvimos tres años anterior a eso dando el nombre de la U, dejando el nombre de la U, haciendo intervenciones en instituciones externas, así que yo creo que la ética debería ser enseñada mucho antes de que nosotros salgamos de la U a hacer intervenciones para afuera, sería como el primer punto” (Entrevista E).

Los estudiantes sugieren la habilitación de espacios dentro de las universidades para llevar a cabo conversaciones en torno a dilemas éticos, como también la necesidad de generar instancias formativas sobre ética desde los primeros años, con el fin de sentirse más preparados antes de la praxis.

Entre las metodologías y actividades usadas para la formación transversal, se encuentra la utilización del entrenamiento en resolución de problemas, discusión sobre problemáticas sociales y la lectura del código de ética y otras que abordan temáticas asociadas a la vulneración de DD. HH. y al resguardo de la información. Con respecto a este último punto, también se indica la promoción de resguardos ligados al cuidado del entorno social, de la integridad de la persona, el vínculo con los pacientes y el respeto hacia el otro.

La psicología clínica y la investigación fueron las áreas más mencionadas por estudiantes que pertenecen a carreras que han optado por la formación ética transversal. Con respecto a la primera, se menciona la promoción del buen uso de técnicas de recogida de información como el uso de formularios de consentimiento informado y aplicación de pruebas psicológicas. Respecto a la investigación, se abordan temáticas relacionadas al buen uso de técnicas de recogida de información y el resguardo de esta misma y la aplicación de principios bioéticos en el desarrollo de investigaciones.

Actores en el proceso de formación en ética profesional: docentes y alumnos

Los docentes son los principales actores que los estudiantes destacan en su formación ética profesional, valoran como elementos relevantes que los docentes cuenten con experticia en el área que imparten, y que demuestren con el ejemplo y su experiencia una actitud y comportamiento ético, ya sea a través de experiencias profesionales relatadas en clases o en el trato comprensivo con los alumnos. Llama la atención la percepción que tienen algunos estudiantes respecto de docentes que pierden los valores propios de la psicología, como la empatía, tolerancia y escucha activa, al convertirse en docentes, lo cual es comprendido por ellos desde la idealización de la profesión:

La verdad, es que de repente uno como que tiene todo como muy idealizado, como que piensa que, por ser psicólogo, la persona como que de por sí va a tener como estos valores más; no sé, como la escucha activa mucho mayor, o el tema de la tolerancia, la empatía. Pero siento que a medida como que tú vas viendo la realidad, te vas dando cuenta como que los profesionales en realidad igual cumplen como un rol, como que se olvidan de que son psicólogos y pasan a ser profes, entonces de repente desde ahí parte como el problema (...) de repente los docentes dejan de ser psicólogos y uno dice: oye ¡podís’ creer que ella es psicóloga!, que atiende gente, pero mira lo que hace; entonces, uno mismo hace esos comentarios entre compañeros (Entrevista A)

Las críticas hacia el comportamiento poco ético de docentes es atribuida a actos considerados como mala praxis, entre ellos, comentar casos confidenciales en clases, soberbia intelectual sobre estudiantes, realizar trabajos donde se apliquen técnicas proyectivas a compañeros de la clase, malos tratos, delegar revisión de pruebas a ayudantes, sistemas de evaluación poco válidos, el hecho de no otorgarle importancia a la ética profesional o no enseñar cuestiones éticas básicas, como la devolución de resultados en contextos clínicos, así como, hechos de mayor gravedad como acoso sexual. Estas malas prácticas generan decepción y desesperanza por parte del alumnado, como se constatan en las siguientes citas:

En un ramo que también tuvimos técnicas proyectivas… yo siento que uno igual tiene (...) cuando uno investiga con pacientes o con sujetos de prueba…buscar que el daño sea el mínimo, entonces por lo menos en técnicas proyectivas nos hacían analizarnos a nosotros mismo, y abrir cosas que uno ya tenía reprimidas o negadas, (...) y, terminabas el ramo, pasabas el ramo, y quedabas ahí, habían compañeros que terminaban muy mal, con crisis de pánico, y entonces, claro, la U no se hace responsable tampoco por eso, entonces ahí también se infringen otros principios éticos (Entrevista B).

Se genera decepción, mucha decepción frente a los profesores, hay algunos que se salvan, hay algunos que nunca se le han visto en malas prácticas, pero la gran mayoría sí, la gran mayoría yo creo que un ochenta por ciento. Y genera decepción, al menos todos saben quiénes son, todos saben lo que hacen, pero al final no se hace nada (Entrevista H).

En este sentido, el profesor como modelo de la profesión es criticado por los estudiantes, quienes sugieren a los docentes mayor motivación para incentivar y difundir conocimientos éticos, especialmente experiencias profesionales propias sobre cómo resolvieron dilemas éticos en su ejercicio profesional. Además, la necesidad de que realicen más supervisiones y retroalimentaciones a los estudiantes.

También, se aluden a sí mismos como actores dentro de su formación en ética profesional, al visibilizar comportamientos éticos y poco éticos por parte de sus compañeros, aluden a la importancia de no copiar en las pruebas, comprometerse con los trabajos de la universidad y actualizar constantemente los contenidos profesionales. Por esta razón, realizan reflexiones personales sobre estos temas:

Yo creo que una de las experiencias que podría ser igual que durante mi formación de pregrado he faltado bastante a clases, creo que eso es igual antiético de mi parte, una falla personal que he tenido que aprender a corregir muy tarde, pero creo que sí, creo que ahí podría faltar a la responsabilidad, en cierto sentido al rol de los conocimientos que pude haber adquirido, o el cómo adquirirlo, el escuchar profesionalmente (…) uno no sabía los códigos (de ética), no sé po, cuáles eran los códigos en sí o nunca lo había repensado más de lo que podía ser una clase (Entrevista L).

Por otro lado, los estudiantes refieren faltas de herramientas y competencias durante la formación para resolver dilemas éticos. Lo anterior, les produce preocupación ante las posibles consecuencias a terceros provocadas por la formación profesional insuficiente. Dicha preocupación y relevancia ética tiende a expresarse cuando están por egresar:

Yo creo que cuando asumen que ya van a estar por salir empiezan a darle la importancia, es como los primeros tres años, como que tu pasai’ en la carrera, así como estudiando no más, pero como después ya empieza lo práctico y empezai’ así como ah, esto se parece mucho más a ser psicólogo que estar sentado escribiendo algo y escuchando al profe, entonces de repente ahí empiezan a darle como más importancia (Entrevista A).

Finalmente, llama la atención la relación que establecen los estudiantes entre la ética como estudiante y como profesional. Por un lado, hay estudiantes que consideran que los comportamientos éticos que tenga un estudiante influyen en su futuro comportamiento profesional, mientras que otros consideran que no existe una asociación lineal entre su comportamiento ético como estudiantes y el que tendrán como futuros profesionales. Específicamente, señalan que como profesionales existiría un mejor comportamiento ético que como estudiantes:

Ahora que me recuerdo en la U se dio un caso de esos así (...) tenían que aplicar unos test y las personas tenían que firmar unos papeles y todas esas cosas y ellos inventaron las firmas (..) si están falsificando firmas ahora, cómo lo van hacer después entonces como psicólogos (Entrevista D).

Como estudiante tú puedes faltar a la ética, pero como profesional no (...) Por ejemplo, yo puedo como estudiante copiar en las pruebas o tal vez no sé, sacar información de trabajos anteriores ¿cachai’? que si tú lo pensai es una falta a la ética como estudiante po’ (...) tal vez, sí tengo compañeros que pueden hacerlo ¿me entiendes? pero siento que ellos nunca faltarían al compromiso ético como profesionales. Y creo que igual es más que nada porque nosotros entendemos que nosotros estamos intentando ayudar a alguien, cambiar a alguien, mejorar a alguien y nosotros como que eso lo tenemos super claro (Entrevista M).

Profesión psicológica y su relación con la formación ética

Según los estudiantes, durante los años de carrera se va construyendo un sentido común de psicólogo que se ve reflejado en los últimos años de la formación. Este sentido común se ve reflejado en el interés por el bienestar del otro y por el pensamiento crítico ante temas contingentes, esto último los diferenciaría de estudiantes de otras carreras:

Ya en quinto tienes como un sentido común de psicólogo, cosa que en tercero o en los niveles más bajo de la carrera, no tienes, no se adquiere, porque se adquiere con la experiencia de estar ahí, de ir a clases, de salir a hacer las cosas afuera, de ir a carretear también ¿cachai’? de ir a conversar con gente que también se está formando igual que tú, que tiene el mismo punto de vista, o tiene un punto de vista diferente, pero con el mismo fin, ¿cachai’? (...) tenemos como un sentido común de psicólogo (Entrevista E).

Te puedes comparar de buena o mala manera frente al resto (...) por ejemplo con personas de otra carrera, y te das cuenta que ellos no tienen esa mirada amplia que puedes tener tú, fomentada muchas veces por la escuela, y ellos no la tienen, se recurre al ejemplo de ingeniería versus psicología, que los perfiles son totalmente diferentes (Entrevista F).

Respecto al objetivo profesional y responsabilidad social de la profesión, los estudiantes consideran la promoción del bienestar e integridad de los usuarios como el objetivo fundamental de la profesión, asumiendo que para cumplir estos objetivos los estudiantes deben desarrollar competencias fundamentales, entre las que destacan el respeto por la ética profesional, específicamente salvaguardar la confidencialidad y evitar relaciones múltiples con los usuarios con los que se trabaje.

Otros aspectos que los estudiantes consideran importante para ejercer éticamente son el autocuidado, en este sentido, señalan que la reflexión personal y grupal constante sobre los factores estresantes y desalentadores que influyen en el quehacer es un prerrequisito fundamental para poder acompañar a otros. También destacan el conocimiento personal como otra herramienta que influye de manera positiva en el ejercicio profesional ético:

Creo que la responsabilidad del psicólogo es generar un bienestar en el trabajo para las personas con las que tú estás, no quemarte a ti mismo, porque el burnout también puede generarle… una responsabilidad con tu propia salud, para la salud de uno… para la salud de otro principalmente y con el quehacer, con lo que tienes que hacer (Entrevista H).

Conocer los valores que tiene uno como persona, en cuanto al o los temas éticos (...) así como también, qué cosas se podrían mejorar (...) ahora como estudiante para no caer en errores después ya una vez siendo psicólogos (Entrevista D).

Otras reflexiones a destacar son la importancia de ser conscientes a la hora de aceptar o no un trabajo respecto de las competencias profesionales, la relevancia de mantener una actualización profesional durante su formación y durante el ejercicio profesional para evitar negligencias en su quehacer, evitar la influencia de terceros en las decisiones profesionales, de esta manera el profesional se enfrentaría al dilema de continuar su trabajo de acuerdo a sus valores personales y/o profesionales o perder su empleo. Según los entrevistados, para poder enfrentar estos desafíos, independiente del área en que se esté desempeñando, es primordial el desarrollo de ciertos valores como la responsabilidad y el compromiso. Sin embargo, hay estudiantes que señalan que la responsabilidad ética dependerá de los recursos personales con los que cuenta el profesional y por el contexto profesional que se trabaje. Respecto a esto último, señalan como ejemplo el carácter burocrático de las organizaciones cuando se trabaja en contextos jurídicos, donde el profesional se ve limitado en su actuar éticamente a causa de los largos procesos que caracterizan al sistema de justicia:

Por ejemplo en el área educacional, por lo que hemos estado viendo si nosotros vemos que un niño o niña sufre de maltrato o negligencia o abuso, no podemos nosotros llegar e ir a hablar con el apoderado, con la mamá o papá o el cuidador, quizá como lo primero que uno piensa que se tiene que hacer de citarlo o de decirle a dirección, pero no, se le dice a dirección (de la escuela) y ahí recién se tiene que hacer una denuncia a la OPD (Oficina de Protección de Derechos), la OPD se encarga de ir a los ratis o sea a la PDI (Policía de Investigaciones) y ellos recién hacen esa investigación y en eso pueden pasar meses, en eso vamos a seguir viendo maltrato por parte de los padres a los niños, y ahí está como el conducto regular en sí, que aún es lento, que hace que se siga reproduciendo una violencia intrafamiliar y nosotros no podemos hacer nada, tenemos que solamente ajustarnos a eso, y si nosotros vamos a hacer una denuncia personal por ejemplo a PDI o a los pacos, te estai saltando eso, y eso, es expulsión del colegio (Entrevista G).

Los estudiantes plantean un comportamiento ético como un mayor compromiso con la profesión. En este sentido, señalan ejemplos transversales de comportamiento ético, como pertenecer al colegio de psicólogos, ejercer libre de estereotipos y prejuicios, reflexionar sobre el actuar profesional en función de los principios éticos establecidos y velar por el respeto y beneficio del otro considerándolo como un sujeto de derechos y autónomo. Contar con un compromiso ético contribuiría a aumentar el prestigio en la profesión, ya que para ellos actualmente se encuentra desprestigiada a causa de las malas prácticas de profesionales. En cuanto a los comportamientos poco éticos, señalan que la sensación de aburrimiento con la profesión o el cansancio de seguir las normas desencadenaría una serie de malas prácticas del profesional:

Creo que la gente se aburre de siempre tener que seguir reglas, o por ejemplo, no si esto va a pasar así como piola, si nadie se va a dar cuenta, esto va a quedar entre nosotros entre los trabajadores y, de ahí, de a poquito se van dando esas cosas que, en realidad, yo creo que se va dando harto eso, quizás al comienzo uno como te decía, tiene bien metidas las cosas en la cabeza, pero ya después, es como pucha, estoy aburrida entreguemos esta cuestión así no más, o no sé, la persona tenía que firmar el consentimiento y no lo firmó, firmémoslo nosotros por ejemplo, cosas así, de esos mínimos detalles a otras cosas más grandes (Entrevista D).

Por último, los estudiantes hacen mención del rol que cumple el Colegio de Psicólogos en el comportamiento ético de los profesionales. Por un lado, algunos estudiantes señalan que los profesionales colegiados contarían con un mayor comportamiento ético que sus colegas no colegiados, mientras que, para otros, el ejercicio ético es independiente de estar colegiado o no:

Por lo menos para mí, no tendría como importancia en lo que respecta a la ética estar colegiado, porque en realidad la ética uno tiene que seguirla, esté o no este colegiado, por lo menos yo lo veo como un mero trámite porque hay trabajos en los que te piden que uno este colegiado, hay otros trabajos en los que no, pero la ética va a ser la misma, uno por ejemplo, siendo o no, estando o no estando colegiado uno igual tiene que tener respeto a las cosas que le cuenta el paciente, uno estando o no estando colegiado, tiene que… o sea no se puede, no puede tener una relación con un paciente, entonces esas cosas no van a cambiar estando colegiado (Entrevista E).

Discusión

El objetivo principal de la presente investigación fue comprender, desde los propios estudiantes de psicología, los significados que elaboran sobre su formación en ética profesional. Los resultados develan que los significados de los estudiantes pueden comprenderse a partir de seis ejes temáticos: significados asociados a la ética; rol de las instituciones formadoras; procesos asociados a la formación ética focalizada; procesos asociados a la formación ética transversal; actores del proceso formativo: docentes y alumnos; profesión psicológica y su relación con la formación en ética profesional.

Entre los significados que los estudiantes develan sobre la ética, se destaca que la hayan considerado como la base de cualquier profesión, incluida la psicología, lo cual es coincidente con lo deliberado por diversos autores y asociaciones nacionales e internacionales de psicología sobre lo fundamental que son las competencias éticas dentro de la profesión (APA, 2012; Colegio de Psicólogos de Chile, 1999; Erickson, 2014; Welfel, 2012). Sin embargo, la comprensión de los estudiantes sobre la ética se realiza preferentemente en términos morales, lo que se ve reflejado en la sobrevaloración que poseen sobre las normas profesionales y la atribución que brindan a los códigos de ética como una compilación exhaustiva sobre lo que se debe o no se debe hacer en determinadas situaciones profesionales. De lo anterior, se desprende que la mayoría de los estudiantes entrevistados dan respuestas asociadas al estadio moral convencional, específicamente en la etapa más común alcanzada por los adultos, donde existe una voluntad por aceptar la norma, ya que en ella se visualiza la función del equilibrio social (Kohlberg, 1992). Precisamente, esto permite comprender que algunos estudiantes asocien el compromiso ético al respeto de los códigos y principios ya establecidos o critiquen los códigos de ética por estar desactualizados y ser poco abarcadores.

Respecto a estas críticas al Código de Ética chileno, es cierto que este no ha sido actualizado desde hace dos décadas y que posee un claro sesgo desde la psicología clínica (Alvear, Pasmanik, Winkler y Olivares, 2008), es por ello que se ha hecho urgente una actualización que considere otras áreas de la psicología y también atienda a los nuevos dilemas éticos derivados de las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, estas críticas al código omiten el carácter aspiracional que estos poseen, ya que por definición los códigos éticos no poseen un carácter exhaustivo a todas las situaciones, más bien son un instrumento informativo mínimo basado en principios éticos generales que guían el actuar profesional, pero las acciones y decisiones relativas a cómo actuar, requieren siempre de reflexión ética y juicio del profesional (Colegio de Psicólogos, 1999; Pasmanik & Winkler, 2009). Es importante que los profesionales tomen decisiones profesionales basadas en el derecho y las convenciones éticas imperantes y vigentes, sin embargo, en muchas situaciones, intereses en conflicto pueden generar una moralidad difusa, en estos casos los profesionales tendrán que averiguar qué valores y derechos deberán ser racionalmente respetados para tomar una decisión justa y prudente, este trabajo indagatorio es propio de una moralidad crítica (Cortina, 1996). Al creer que los códigos de ética son instrumentos que abarcan todos los conflictos éticos se corre el riesgo que los profesionales incurran en malas prácticas, justificando que sus actos no están explícitos en el código.

Dentro de los significados de los estudiantes, las instituciones formadoras cumplen un rol fundamental en su formación en ética profesional. En este punto los entrevistados que estudiaban en un programa con formación ética transversal, criticaron la poca importancia que las instituciones otorgan a las asignaturas éticas, que se refleja en su ausencia en el plan de estudios. El desinterés de las universidades es reflejo de la poca relevancia que los sistemas de acreditación le otorgan a este proceso formativo, donde la promoción del comportamiento ético dentro de los planes de estudio es vagamente desarrollada y sus indicadores de logro son laxos quedando al arbitrio y voluntad de cada programa cómo alcanzan su cumplimiento (CNA, 2015). Es preocupante que los estudiantes perciban desinterés por parte de sus universidades en la formación ética y más aún, que los sistemas de acreditación de la educación superior no le otorguen la relevancia necesaria, sobre todo cuando la Ley de Educación de Universidades del Estado establece que las universidades deben asumir con vocación de excelencia una formación de personas que contribuya a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos y de solidaridad social (Ley 21.094, 2018). Al no ser estos contenidos obligatorios se corre el riesgo que las instituciones no promuevan una formación ética y valórica de calidad, o peor aún, no la formen en absoluto. Si estos contenidos fueran exigibles clara y globalmente en los sistemas de acreditación de educación superior, las universidades tomarían medidas más sistemáticas y a largo plazo para incorporar una cultura ética de la profesión, promoviendo en sus miembros conciencia de las repercusiones que tienen sus acciones para ellos mismos, la sociedad y el medio ambiente.

Los estudiantes entrevistados también sugieren a nivel institucional un curso de ética general a todas las carreras y de carácter voluntario, tales cursos ya existen en algunas universidades chilenas, pero son obligatorios y tienen un enfoque valórico y filosófico dependiente de la institución (Universidad Santo Tomás, 2019; Esther et al., 2013). Respecto a la sugerencia de un curso voluntario, es una idea que se tensiona con la relevancia de la formación ética que señalaron los estudiantes, ya que, al ser voluntaria, provocaría que muchos estudiantes no cursen este tipo de asignaturas, generando una asimetría de competencias éticas entre los estudiantes.

Como era de esperar, la formación focalizada de la ética profesional constituyó parte importante de los significados de los estudiantes entrevistados. En primer lugar, resulta interesante que los estudiantes hayan asociado estas asignaturas al desarrollo del pensamiento crítico, ya que no puede existir reflexión ética sin pensamiento crítico. Un pensador crítico siempre está dispuesto a considerar los puntos de vista diferentes y reflexionar sobre el contexto en que se encuentra inserto, por tanto, están más propensos a reflexionar sobre los valores o principios que guían su comportamiento, valorar nuevas perspectivas y discernir entre dos o más alternativas para elegir la que más se aviene a su jerarquía de valores (Mena et al., 2016). Sin embargo, esta idea no está en sintonía con la sobrevaloración al código de ética y las normas que los estudiantes develan como recursos para tomar decisiones profesionales, esta concepción moralista del ejercicio profesional viene a limitar la reflexión ética y el actuar del profesional en contextos siempre cambiantes y complejos. Es tarea de las escuelas formadoras intencionar el pensamiento crítico y la reflexión ética de sus estudiantes, no solo en las asignaturas de ética, sino de manera transversal, para formar estudiantes autónomamente morales, que tomen decisiones responsables de acuerdo a los valores personales y de la profesión.

Otro de los resultados interesantes respecto a la formación focalizada corresponde a la fuerte crítica curricular que expresan los estudiantes, ya que es impartida tardíamente en el plan de estudios. Tomando en cuenta estas críticas, resulta sugerente incorporar la asignatura de ética en los primeros semestres, sin embargo, en ese momento de formación los estudiantes todavía no cuentan con los conocimientos teóricos ni profesionales para intentar una reflexión ética íntegra de la profesión. Así, y en modo de propuesta para la formación en ética profesional focalizada, resultaría interesante incorporar al menos dos asignaturas de ética durante el proceso formativo, una de carácter más filosófico en los primeros semestres, donde se presenten y promuevan los principales principios y valores que se han construido en la historia de la ética y la profesión, de modo de sentar las bases para la reflexión ética, y otro curso ético en los semestres intermedios de formación, de connotación más deontológica, que permita a los estudiantes próximos a desarrollar actividades con la comunidad comprender el código de ética y los dilemas éticos comunes en el ejercicio profesional, donde además de continuar la promoción de reflexión ética, se enseñen procedimientos concretos para tomar decisiones éticamente responsables.

También los estudiantes manifiestan críticas metodológicas a las asignaturas de ética debido al foco teórico por sobre el práctico con el que cuentan, lo que les resulta tedioso asistir a estas clases. De esta manera, se impone el desafío a las escuelas formadoras de hacer la asignatura de ética significativa para los estudiantes e integrar metodologías más activas. Existen varias alternativas y estrategias de enseñanza práctica y significativa que pueden integrarse a las asignaturas de ética, por ejemplo, el Aprendizaje Servicio (A+S), donde el estudiante se implica en un trabajo con y para alguna comunidad, al ser una metodología de aprendizaje experiencial es una buena estrategia para que los estudiantes fortalezcan su sensibilidad social y ciudadana, desarrollen valores morales y profesionales (Arratia, 2008; Gaete, 2015). Actualmente existen modelos, guías y rúbricas para que los docentes puedan evaluar y mejorar los proyectos de A+S (Castro et al., 2007; Casas Cordero, 2009 como se citó en Jouannet et al., 2013; Campo-Cano, 2015; Contreras, 2010; Puig et al., 2017).

Otra metodología, es la derivada del Modelo de Aculturación (Handelsman et al., 2005) específicamente integrar la estrategia de Integración, donde el estudiante tenga la capacidad de adoptar los valores éticos de la profesión y a la vez mantener gran parte de sus valores personales. Gottlieb et al. (2008) han propuesto cinco principios de educación ética para que los estudiantes alcancen esta estrategia: 1) Un enfoque positivo, que no se base en las reglas y sanciones, sino en alentar a que el estudiante aspire a su potencial ético más amplio 2) Inculcar en los estudiantes que la educación ética dura para toda la vida y no reducirla a un curso ni a una carrera universitaria 3) Integrar actividades experienciales, donde los estudiantes puedan rodearse con personas de otras realidades, culturas y tradiciones 4) Una educación ética social y de apoyo, que integre actividades de debate y donde se pueda contar con los compañeros y docentes cuando se tenga alguna duda 5) Una educación que se centre en los antecedentes y necesidades de los estudiantes, lo que implica una evaluación previa de los valores, habilidades y sensibilidades de los estudiantes y ayudarlos a integrar aquellos antecedentes personales en el ejercicio profesional.

La formación ética transversal también estuvo presente en los significados de los estudiantes y es destacable que también la hayan asociado al desarrollo del pensamiento crítico. Por otra parte, llama la atención que sea la psicología clínica y las relacionadas a la investigación las áreas que mayor presencia tienen dentro de la formación ética transversal, evidenciando el énfasis clínico y academicista que posee la formación que reciben. Esto ya se ha evidenciado en otras investigaciones, por ejemplo, Winkler et al. (2012), encontraron que hay un vacío en la formación ética de psicología comunitaria en escuelas de formación chilenas en comparación a las áreas clínicas. Lo mismo se constató en un estudio que abarcó las áreas de especialización clínica, educacional, laboral/organizacional y comunitaria, en el cual se reportó que los principales desarrollos en aspectos éticos surgen en el campo de la psicología clínica (Winkler & Reyes, 2006). Todas las áreas de la psicología tienen gran impacto social, por tanto, son igual de importantes, es tarea de las instituciones formadoras brindar la misma relevancia formativa en todas las áreas de la profesión, con tal de que cuando los estudiantes egresen se sientan capacitados valórica y éticamente para ejercer de manera responsable, independiente del área a la que deseen aportar. Lo anterior impone el desafío de repensar el plan de estudios, en este sentido, resulta relevante la propuesta de Wise y Celucci (2014), los cuales proponen un tipo de formación transversal, articulada e intencionada de la ética en los planes de estudio, donde en cada asignatura, actividades de clases, supervisiones en terreno, retroalimentaciones y evaluaciones, se asocian a principios y competencias éticas previamente establecidas. Este tipo de formación ha sido utilizada exitosamente en contextos de formación clínica, y exige planificaciones con objetivos éticos claros y consensuados y de evaluación constante para replantear las propuestas acordes a los avances alcanzados por los estudiantes.

Los estudiantes consideran a los docentes como actores importantes dentro del proceso de formación ética, aunque llama la atención que hayan sido el objeto de la mayoría de las críticas por parte de los mismos. Para los estudiantes, los docentes incurren en prácticas poco éticas como comentar casos confidenciales, solicitar aplicar técnicas proyectivas a alumnos, soberbia intelectual, malos tratos, sistemas de evaluación poco válidos, poca motivación para promover la ética y casos de mayor gravedad como acoso sexual. Ya que los estudiantes valoran que los docentes demuestren con su ejemplo y experiencia una actitud y comportamiento ético, todo esto genera un sentimiento de decepción y desesperanza en los estudiantes. Lo anterior, genera un panorama complejo, ya que para los estudiantes los docentes no cuentan con una desarrollada reflexión ética, por lo que es difícil que logren promoverla en sus estudiantes, sobre todo cuando son estos los que, con su mayor experiencia y experticia, deben promover, mediar y acompañar al estudiante en esta reflexión (Mena et al., 2016). Dado lo anterior resulta necesaria una formación pedagógica del cuerpo docente en aspectos éticos, en la actualidad existen diversas guías para orientar y formar a los docentes universitarios en aspectos éticos, por ejemplo, el Código de la APA (2010) plantea lineamientos que guían el actuar ético de docentes universitarios, sobre todo, en lo relacionado con la revelación de información personal de estudiantes (no deben solicitar que revelen información personal delicada, a excepción de que sea un requisito para el curso), sobre la evaluación de estudiantes y del desempeño de los supervisados (deben ser en base al desempeño real sobre los requisitos relevantes y establecidos en el programa), y sobre los vínculos sexuales con estudiantes y supervisados (no se deben involucrar sexualmente con estudiantes o supervisados sobre los que tengan o puedan tener autoridad de evaluación). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los códigos son un mínimo, y siempre es necesario que los profesionales desarrollen una reflexión ética acorde a los valores de la profesión para resolver dilemas éticos, y de esta manera, ser mediadores legítimos para promover esta reflexión en sus estudiantes.

Es llamativo lo que mencionan los estudiantes sobre la transición ética de psicólogo a docente, ya que estos perderían los valores propios de la psicología, como la empatía, tolerancia y escucha activa, al convertirse en docentes. Resulta relevante entonces la capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes, asumiendo que son actores claves en el proceso de transformación que deben enfrentar las instituciones de educación superior (Heras, 2017).

Los estudiantes también hacen una autocrítica y/o critican a sus compañeros sobre conductas poco éticas, como copiar en las pruebas, llegar tarde o faltar a clases o el poco compromiso con trabajos de la universidad, lo cual transgrede los principios éticos de responsabilidad, competencia, integridad, entre otros. Ante esto, toma fuerza la idea de confeccionar un código de ética para estudiantes de psicología, el cual pueda regular el comportamiento ético de los futuros profesionales, para ello resulta orientadora la guía de compromiso ético para estudiantes (Ferrero, 2012), un código de ética que articula cada norma con los principios éticos que plantea la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos y Psicólogas. Pero como ya se ha planteado, no se puede reducir la ética profesional en códigos deontológicos, es importante entregar una formación en ética profesional de calidad a los estudiantes, que considere la relevancia que posee esta en la identidad de los jóvenes que ingresan a la universidad.

Finalmente, otro hallazgo que llama la atención con respecto a los estudiantes corresponde a la asociación y distinción entre la dimensiones ética como estudiante y profesional, algunos estudiantes señalaron que los comportamientos éticos que tenga un estudiante influirán en su futuro comportamiento ético como profesionales, mientras que otros aludieron que no habría esta asociación lineal, ya que como estudiantes podrían faltar a la ética, por ejemplo, copiando en exámenes u obteniendo contenidos de un examen o trabajos de años anteriores antes de realizarlo, sin embargo, como profesionales contarían con un mejor comportamiento ético, ya que existiría un mayor compromiso con el bienestar de los usuarios. Esta distinción de dimensiones éticas puede ser cierta, sobre todo cuando se justifican este tipo de faltas éticas como estudiante a la poca validez o legitimidad de los procesos evaluativos, a pesar de esto, tales faltas siguen siendo actos de deshonestidad académica (Amaro et al., 2012 como se citó en Hirsh, 2014) que atentan contra el pilar fundamental del quehacer profesional y científico que es la honestidad (Hirsh, 2014). Estas faltas éticas se vuelven más cuestionables e inaceptables cuando se hacen habituales, ya que, al copiar constantemente en exámenes, estos estudiantes podrían no desarrollar los conocimientos, habilidades y valores necesarios durante su formación para cuidar competentemente del bienestar del otro. Además, faltar a la ética en determinadas situaciones, en estos estudiantes, llegaría a formar parte del ethos profesional, por tanto, en su futuro ejercicio profesional estarían más predispuestos a faltar a la ética cuando se vean enfrentados a algún dilema.

Es interesante la idea que señalan algunos entrevistados sobre el sentido común de psicólogo que se construye durante la carrera y se establece durante los últimos años de formación, este fenómeno es lo que diversos autores han denominado ethos profesional, es decir, una cultura profesional que construye una identidad y un sistema disposicional común que se configura para resolver problemas socio-morales que surgen en el campo de la profesión (Bolívar, 2005; Pasmanik et al., 2012; Yurén, 2005). Para estos entrevistados esta identidad del psicólogo estaría caracterizada por la preocupación por el bienestar del otro y el pensamiento crítico, otros estudios también han encontrado la preocupación por el bienestar del otro como propio del ethos profesional según estudiantes y profesionales de psicología (Pasmanik et al., 2012; Winkler et al., 2008). En este punto, resulta revelador que los estudiantes se valoren a sí mismos y/o valoren la profesión como naturalmente positiva, por ejemplo, en los valores que señalan como característicos de la psicología, y en el sentido de considerarse como estudiantes más críticos y preocupados por el bienestar del otro que estudiantes de otras carreras. En otras palabras, existe una tendencia de los estudiantes entrevistados a idealizar la profesión, un estudio similar encontró resultados semejantes en estudiantes de psicología, los entrevistados cuando son estudiantes valoran positivamente la profesión, sin embargo, cuando son licenciados, reflejan respuestas más críticas hacia la psicología y sus profesionales (Kullasepp, 2011). También cabe preguntarse, hasta qué punto los valores u objetivos principales de la profesión que señalan los estudiantes como el respeto, empatía, honestidad, solidaridad, asertividad, tolerancia, humildad, preocupación por el bienestar de los usuarios, son intrínsecos a la profesión y sus profesionales, o más bien, medios para alcanzar determinados objetivos profesionales o representaciones influenciadas por las expectativas que posee la sociedad sobre el ser psicólogo (Kullasepp, 2011).

Respecto a las malas prácticas éticas de los profesionales y estudiantes, es sugerente que algunos entrevistados lo asocien al aburrimiento con las normas, ya que esta lógica nuevamente refleja el sentido moral normativo que brindan los estudiantes a la ética profesional, donde es ético el que sigue las normas y no ético el que se distancia de ellas. Si bien, es razonable no compartir ciertas normas o leyes, es importante que exista un conocimiento de ellas antes de criticarlas e idealmente generar propuestas para suplantarlas, un ejercicio como tal es propio de una moral posconvencional (Kohlberg, 1992).

Destacar también, la idea que señalaron algunos entrevistados sobre la burocracia de algunas instituciones y cómo esta limita muchas veces el comportamiento ético de los profesionales. En una entrevista se señala que, si en contextos escolares se develan casos de abuso, los profesionales no pueden denunciar ya que existen instituciones de servicio social encargadas exclusivamente para tales gestiones legales. Es cierto que las instituciones públicas, y en específico, las que entregan servicios sociales están altamente burocratizadas, en estos contextos, los profesionales se vuelven técnicos, abocados al formulario y la rendición de cuentas, deshumanizando el trato con los usuarios y por tanto más limitados en su actuar ético (Idareta & Ballestero, 2013; Fardella et al., 2016). Sin embargo, la información que se señala en la entrevista no es del todo cierta, ya que de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal, todo funcionario público tiene la obligación de efectuar la denuncia a las autoridades competentes si se le ha develado un hecho delictivo (Ley 19.696, 2000). Esto reafirma lo anteriormente expuesto, sobre la necesidad de conocer la ley para tener una mayor reflexión ética a la hora de ejercer profesionalmente y también interpela a las instituciones formadoras, para que se hagan cargo de entregar los conocimientos normativos necesarios para que los futuros profesionales que trabajen en instituciones públicas puedan desempeñar su trabajo de la manera más ética posible.

En relación al rol que cumple el Colegio de Psicólogos en el ejercicio ético de sus profesionales, se evidenciaron dos posturas, por un lado, algunos entrevistados señalaron que los profesionales colegiados contarían con mayor comportamiento ético, otros refirieron que el ejercicio ético es independiente del Colegio. En la realidad, la segunda postura es la más representativa del rol que cumple el Colegio de Psicólogos, ya que actualmente este por ley solo posee tuición ética en sus asociados y aquellos profesionales que la aceptan, que bordean los 6.000 socios, es decir, cerca del 13% del total de psicólogos titulados del país (Colegio de Psicólogos de Chile, 2019), y en casos de faltas éticas graves, la máxima sanción corresponde a la expulsión del transgresor del Colegio (Winkler et al., 2007). Hoy, el Colegio se encuentra en un panorama de deslegitimación por parte de sus propios profesionales y profesionales en formación, en este sentido, urge la necesidad de que el Colegio logre mayor presencia e impacto en el acontecer nacional y profesional, como lo hizo en tiempos de dictadura en Chile, donde tuvo gran influencia en la visibilización de vulneraciones a los Derechos Humanos y en la configuración de acciones para recuperar la democracia (Luco, 2016). En la actualidad existen diversas necesidades que requieren de la actuación del Colegio, como una nueva ley de salud mental, acreditación obligatoria de las carreras de psicología, regulación y mejora en las condiciones laborales de los psicólogos, y la actualización del Código de Ética que considere las nuevas necesidades y dilemas de una sociedad cada vez más globalizada e intercultural. Un Colegio más legitimado conlleva un aumento de asociados y por tanto a una mayor regulación ética de sus profesionales.

Por último, es interesante que, en las reflexiones de los estudiantes sobre la profesión, no hayan aparecido temáticas de política y/o ciudadanía, es decir, los entrevistados poseen una concepción aislada y apolítica de la psicología. Sin embargo, en la realidad, la profesión está constantemente influenciada por los gobiernos de turno, políticas públicas, leyes, y por necesidades que demanda la ciudadanía. Esta concepción aislada de la profesión habla, por un lado, del característico desinterés de la mayoría de los jóvenes chilenos sobre política (AMUCH, 2015), pero probablemente también aluda a una formación que no ha centrado su interés en temáticas socio-políticas por inclinarse a una formación más academicista. En este sentido, se hace necesaria una formación más situada, que aborde temáticas políticas y ciudadanas y que lleve a cabo actividades que fortalezcan la sensibilidad social y ciudadana en sus estudiantes. De esta manera se formarán futuros profesionales más contextualizados y sensibilizados de la realidad socio-política que claramente influye en la sociedad civil con la que trabajarán y la profesión en la que se desempeñarán.

Hay que tomar en cuenta que en este estudio sólo participaron estudiantes de carreras de psicología y universidades acreditadas por el Estado Chileno, ignorando así, a estudiantes de carreras y universidades no acreditadas del país, que actualmente representan un gran porcentaje de los futuros psicólogos del país. En este sentido, se hace necesario que futuras investigaciones consideren a estos estudiantes, a modo de conocer posibles nuevos significados sobre este tipo de formación. También se hace necesario conocer y comprender los significados sobre la formación en ética profesional que poseen docentes de carrera de psicología y representantes y/o directivos de la facultad o universidad, tomando en cuenta que los resultados de este estudio los posicionan como actores importantes de esta formación, así se podrá conocer y comprender su valoración hacia la formación en ética profesional y las medidas que están tomando para promoverla en los estudiantes.

Para concluir, la importancia de la presente investigación radica en que permite abrir un nicho de investigación no explorado en el país, al contar con una investigación exploratoria sobre los significados de formación en ética profesional desde estudiantes de psicología de pregrado. A partir de tales significados, se logró elaborar propuestas que pueden ser de utilidad en la práctica, ya que, de ser tomados en cuenta por docentes, directivos de carrera, o autoridades encargadas de regular la profesión y las instituciones de educación superior, se podrán tomar medidas para promover planes de trabajo en pos de mejorar la formación ética profesional y valórica de los estudiantes de psicología del país.