En los últimos años, la rápida proliferación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha sido una fuerza imparable de transformación de todas las facetas de la vida moderna, desde las economías hasta las sociedades, entornos familiares y sistemas educativos y laborales. Este impacto se ha evidenciado en todas las etapas evolutivas del ser humano, y la niñez no es una excepción. Desde temprana edad, niños y niñas se sumergen en una conexión digital constante que atraviesa las diversas áreas del desarrollo y, a medida que crecen, la capacidad de digitalización también crece con ellos. En ese escenario mundial, el debate sobre las repercusiones, beneficios y riesgos de las TIC en el desarrollo de la infancia, niñez y adolescencia se ha intensificado (UNICEF, 2017).

Recientemente, una circunstancia global desencadenó una nueva revolución en el uso de las TIC. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al nuevo brote de Coronavirus (COVID-19) como una pandemia y situación de emergencia sanitaria. A raíz de ello, por Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (Decreto N° 260/ 2020), en Argentina se estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, restringiendo actividades habituales (Decreto N° 297/2020). Debido a dicho confinamiento, niños, niñas, adolescentes y sus familias debieron adaptar sus rutinas educativas, laborales, sociales, deportivas y de ocio recurriendo a la digitalización de todas las actividades, aumentando significativamente el uso de las pantallas (Arundell et al., 2021; Bergmann et al., 2022; Sociedad Argentina de Pediatría, 2020; UNICEF, 2020). Esto resultó en una creciente dependencia del uso de tecnología para la vida diaria (Goldschmidt, 2020).

La omnipresencia de las TIC, exacerbada durante el confinamiento, ha dado lugar a su uso constante e intensivo que, en ocasiones, al ser excesivo y abusivo, interfiere en las interacciones. Este fenómeno ha sido denominado “technoference” que en castellano podría denominarse tecnoferencia o interferencia tecnológica (McDaniel & Coyne, 2016; McDaniel & Radesky, 2017). Incluso aquellos dispositivos electrónicos diseñados para conectar a las personas, como los smartphones, pueden convertirse en fuentes de distracción que las desconecta del entorno físico inmediato y de los encuentros cara a cara (Cánovas et al., 2014; Kushlev & Dunn, 2018).

De la mano de ello, diversos autores han hecho referencia al fenómeno Fear of Missing Out (FOMO), que podría traducirse como temor o miedo a perderse algo. Es un término que se introdujo en los inicios de la década de 2010 para describir la sensación de alerta o inquietud al saber que otras personas están participando en actividades y compartiéndolas en redes sociales, conduciendo a la necesidad constante de revisarlas. Esta compulsión resulta en un uso excesivo de plataformas sociales y servicios de mensajería, perturbando la comunicación efectiva con aquellos que se encuentran en el entorno cercano (Elhai et al., 2021; Gil et al., 2015).

De forma previa a la pandemia, diversas investigaciones ya describían ambos problemas inherentes al uso de dispositivos instalados en el seno familiar. El abuso y la dependencia de los aparatos tecnológicos, tanto por parte de niños, niñas y adolescentes como por parte de madres y padres, ya estaban vinculados a la disminución de las interacciones y al aumento de tensiones entre los miembros de la familia (Hadlington et al., 2019; McDaniel & Radesky, 2017).

En estos estudios, madres y padres reconocían la complejidad de la situación percibiéndola como un asunto que impactaba negativamente en la crianza, en los momentos de juego y ocio compartido (McDaniel & Coyne, 2016; Newsham et al., 2020), en el vínculo de apego y los sentimientos de conexión con sus hijos e hijas (Kushlev & Dunn, 2018), así como también en la atención parental hacia las necesidades emocionales de sus hijos e hijas y en la protección parental ante riesgos o accidentes (De Bofarull, 2019; Elias et al., 2020; Lemish et al., 2020). Asimismo, al vivenciar episodios de tecno-interferencia, donde la atención buscada no se obtenía debido a la inmersión de la otra persona en el mundo digital, se generaban aumentos en los niveles de frustración, enojo y decepción (Elias et al., 2020; McDaniel & Coyne, 2016; Newsham et al., 2020). En niños y niñas, ello solía manifestarse principalmente en problemas conductuales (McDaniel & Radesky, 2017) y retraimiento (Davidovitch et al., 2018; Elias et al., 2020).

Durante el periodo de confinamiento, la tecnointeferencia en el núcleo familiar se convirtió en una de las problemáticas centrales derivadas del encierro. Por un lado, impactó negativamente en la calidad de las relaciones de pareja, obstaculizando la comunicación y la disponibilidad de estos adultos el uno para el otro (Everri et al., 2022; Zoopolat et al., 2022). Por otro lado, limitó en las parejas la capacidad de trabajo en equipo para resolver conflictos en el ejercicio del rol parental y atender las necesidades emocionales de sus hijos e hijas en conjunto (Everri et al., 2022). Macías-Cedeño y Chávez-Vera (2021) destacaron algunos efectos de la tecnointeferencia en tiempos de pandemia en los distintos miembros familiares tales como: enojo, fatiga, rebeldía, discusiones entre madres y padres con sus hijos e hijas, problemas de autoridad por parte de los adultos y deterioro de lazos familiares y tiempos de ocio compartido.

En este mismo contexto, la esfera laboral de madres y padres fue uno de los factores de riesgo para la interferencia tecnológica. El trabajo rápidamente se entrometió en los espacios y en los tiempos generalmente reservados para la vida personal y familiar, aumentando los niveles de estrés de los trabajadores y haciéndolos lidiar con nuevos retos (Organización Internacional del Trabajo, 2020). En ese sentido, Gualano et al. (2023) emplearon el término teleworking-related stress, que podría traducirse como estrés relacionado con el teletrabajo, para describir el agotamiento físico y mental causado por trabajar desde el hogar. Es un nuevo problema de salud ocupacional que propone diversos desafíos como el de encontrar un equilibrio saludable entre la vida laboral y familiar, con la gran dificultad de desconectar al finalizar el horario laboral dado que no era posible abandonar físicamente la oficina. Se concluyó que el esfuerzo por combinar el teletrabajo con la gestión diaria de los niños y niñas generó más ansiedad y preocupación que el virus en sí mismo (Chartier et al., 2021). Además de potenciar los niveles de estrés y de riesgo de tecnoferencia entre miembros de la familia, esta modalidad de trabajo también reforzó el uso desmedido y no supervisado de TIC en niños, niñas y adolescentes (Abufhele & Jeanneret, 2020).

A lo descripto, se sumó la intrusión de las aulas escolares y docentes en estos mismos espacios familiares. Se generó una disrupción en el sistema educativo, desafiando principalmente a docentes, estudiantes y madres y padres a adoptar y adaptarse a nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje (Öçal et al., 2021). Los docentes debieron asumir un rol mediado por las TIC (Sandoval, 2020), mientras que la implicancia de madres y padres en los procesos de aprendizaje pasó a ser una figura esencial. De este modo, para los adultos de la familia se volvió imperativo establecer una comunicación fluida con los docentes y promover, motivar y asistir a sus hijos e hijas en el uso de los dispositivos digitales para fines educativos (Garbe et al., 2020; García Aretio, 2021; Lee et al., 2021; Riyan Rizaldi et al., 2021; Vicente-Fernández et al., 2020). En este sentido, Lee et al. (2021) concluyen que la mayoría de las madres y los padres pasaron más tiempo involucrados en la educación de sus hijos e hijas durante el confinamiento en comparación con la situación previa donde las escuelas estaban abiertas. Top of Form

En ese complejo entramado, las familias se enfrentaron al desafío de recrear y adaptar aquellas reglas relacionadas al uso de las TIC. Se hicieron necesarias ciertas modificaciones en las mediaciones parentales, es decir, en las estrategias de gestión, regulación y monitoreo parental en cuanto al vínculo de niños, niñas y adolescentes con los dispositivos electrónicos. Desde esta óptica, un estudio argentino realizado por Duek y Monguillansky (2021) reveló que, en los primeros meses de cuarentena, padres y madres percibieron un descontrol, caos y desorden en el uso de dispositivos, siendo que relajaron las reglas previamente establecidas. No obstante, visualizaron que con el tiempo se reestructuraron las rutinas, los permisos y los límites de la conectividad, mediante la reinstauración de reglas parentales. Podría pensarse que la epidemia mundial desafió la mediación parental, inicialmente conduciendo a una extrema flexibilización para más tarde dar lugar a nuevas regulaciones.

A su vez, otros autores destacan que las estrategias de mediación parental suelen también depender y estar guiadas por las creencias y actitudes parentales hacia las TIC (Brito et al., 2017; Chaudron et al., 2018; Dias et al., 2016). Bajo esta consideración, por ejemplo, Brito y Dias (2019) expresaron que aquellas madres y padres que consideraban al uso de las TIC como beneficioso para fines pedagógicos, animaban a sus hijos e hijas a explorarlas y utilizarlas, mientras los monitoreaban y apoyaban. Thomas y Rogers (2020) plantearon que, durante el confinamiento, la obligada integración de las TICs en las escuelas impulsó en madres y padres una imagen positiva sobre el uso de tecnología para la educación, habilitando un mayor uso por parte de sus hijos e hijas también en las casas.

Al pensar en los estilos de mediación parental que fueron necesarios y beneficiosos durante la pandemia, Sciacca et al. (2022) destacaron que niños y niñas que recibían una mediación parental activa combinada con mediación restrictiva, presentaron mayores niveles de desarrollo en las habilidades digitales, en comparación con niños y niñas cuyos adultos aplicaron una mediación activa alta pero restrictiva baja. Por lo tanto, se consideró necesario una estrategia de mediación mixta. En ella, el adulto debía participar activamente en las actividades digitales de sus hijos e hijas, lo que incluiría alentarlos a explorar y dialogar o discutir sobre el uso y contenido de las TIC, haciéndoles preguntas, guiándolos y brindando explicaciones y aclaraciones cuando fuera necesario (estrategia activa). Además, el adulto debía regular el contenido, acceso y uso de las TIC, a fines de que las experiencias en líneas fueran apropiadas y seguras (estrategia restrictiva). Top of Form

De igual manera, Duek y Monguillansky (2021) identificaron que la mediación activa se incrementó significativamente durante el confinamiento, dando como resultado una mayor disponibilidad de tiempo familiar compartido en torno a las TIC. También, resaltaron que el rol de los adultos en torno a la protección contra problemas vinculados a la conectividad implicó una mayor supervisión parental durante aquel período.

Por último, vale destacar que la mediación parental determinó tiempos en línea de niños y niñas durante la cuarentena. Niños y niñas pasaron menor cantidad de tiempo cuando sus madres y padres emplearon niveles más altos de mediación restrictiva (Fitzpatrick et al., 2022; Sciacca et al., 2022). Asimismo, el tiempo empleado por los niños y niñas estuvo asociado de forma positiva al tiempo de las madres y padres, siendo que un mayor uso por parte de los adultos implicó un mayor uso por parte de sus hijos e hijas (Fitzpatrick et al., 2022).

Un constructo estrechamente vinculado al de mediación parental, que ha sido profundizado en las últimas décadas, es el de competencia parental. Se trata de un concepto integrador en el que se entraman aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales (Azar et al., 2018). Barudy y Dantagnan (2010) lo definen como “forma semántica de referirse a las capacidades que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano”. (p. 3)

Partiendo de esa definición podría pensarse que estas competencias de madres y padres podrían vincularse y contribuir con las estrategias de medicación parental en torno al uso de tecnología por parte de sus hijos e hijas. De esta manera, sería interesante profundizar este conocimiento en una época en la que el uso de TIC ha sido totalmente necesario para garantizar el desarrollo de las diversas actividades. En base a ello, surge el siguiente objetivo de investigación: evaluar las posibles relaciones significativas entre el uso de las tecnologías en niños y niñas de edad escolar (entre 7 y 9 años) y las competencias parentales percibidas por su padre o madre en situación de pandemia por COVID-19.

Método

Diseño

Se trabajó con un diseño no experimental, cuyo alcance fue descriptivo-correlacional (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

Participantes

La muestra, de carácter no probabilística intencional dirigida (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018) estuvo constituida por un total de 101 madres y padres de la provincia de Mendoza, Argentina.

La mayor parte de los participantes, el 95%, fueron madres, mientras que el 5% restante, padres, presentando edades comprendidas entre los 22 y 53 años, con un promedio de 37,62 ± 5,56. El 29,70% residían en el departamento de Guaymallén; el 18,81%, en Luján de Cuyo; el 12,87%, en Maipú; el 15,84%, en Ciudad; el 14,85%, en Godoy Cruz; y el 7,92% restante, en Las Heras. En referencia al estado civil, el 71,28% se encontraba casado/a, el 14,85% divorciado/a, el 11,89% soltero/a y solo el 1,98%, viudo/a. En relación al nivel educativo, el 51,48% presentaba hasta nivel universitario completo; el 16,83%, terciario completo; el 30,69%, secundario completo; y en menor medida, solo el 1%, primario completo.

En lo que respecta a los niños y niñas, sus edades oscilaban entre los 7 y 9 años, siendo la edad promedio de 7,69 ± 0,67. A su vez, el 53,46% fueron niñas siendo que, el 46,53% restante fueron niños.

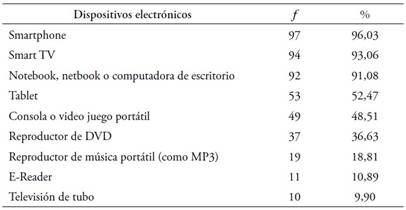

A nivel de disponibilidad de dispositivos electrónicos todas las familias poseían al menos uno. Casi el total de la muestra, el 91,09%, disponían de 3 a 6 artefactos electrónicos. Solo un 4,95% contaban con 1 o 2 dispositivos y el 3,96%, 7 u 8. En la mayoría de las familias participantes, el 93,03%, tenían servicio de internet en casa. Por último, se estudió qué tipo de artefactos electrónicos existían en sus casas. Ello se sintetiza en la Tabla 1.

Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico ad hoc

Reunía preguntas sociodemográficas. Específicamente: si era padre o madre, edad del adulto, estado civil, nivel de educación, lugar de residencia, sexo del hijo/a y fecha de nacimiento del hijo/a.

Escala de competencia parental percibida (ECPP-p) (para madres/padres)

Esta escala fue creada por Bayot Mestre y Hernández Viadel en el año 2008. Se administró la adaptación argentina realizada por Azar et al. (2018). Consta de 22 ítems en donde los participantes debieron expresar el grado en el que estaban de acuerdo, con cada uno de los 22 ítems, siguiendo una escala tipo Likert de cuatro alternativas de respuesta, en la que 1 = “NUNCA o muy rara vez”; 2 = “A VECES o de vez en cuando”; 3 = “CASI SIEMPRE”; y 4 = “SIEMPRE”. Con respecto a la confiabilidad de la versión adaptada, el coeficiente Alpha de Cronbach de la escala total indicó consistencia interna alta (α = .86). En lo que respecta a la validez de estructura interna factorial, la misma dio lugar a cuatro competencias parentales: Implicancia Escolar, Ocio Compartido, Asunción del Rol de Padre o Madre y Dedicación y Orientación. La confiabilidad de las dimensiones osciló entre valores bajos y altos (0,45 a 0,73).

Cuestionario Tecnologías en los hogares y su uso por parte de niños en Argentina

Es un cuestionario elaborado por Holloway et al. (2013) y adaptado en Argentina por Sartori et al. (2017) y Raynaudo et al. (2017). Contiene preguntas tanto abiertas como cerradas. Estas últimas son de elección múltiple y de escala Likert. Busca conocer información sobre la tenencia o disponibilidad de aparatos electrónicos en el hogar y los hábitos de uso de los miembros de la familia. Considera actividades escolares y también de ocio. Debe ser completado por el adulto responsable. En la presente investigación, se solicitó que las respuestas tuvieran en cuenta la situación de confinamiento durante el ciclo lectivo 2020.

Procedimiento

Entre los meses de septiembre y octubre del año 2020, se conformó la muestra a partir de contactar a padres y madres de la provincia de Mendoza en Argentina, que ejercieran el rol de cuidado principal de sus hijos y/o hijas de entre 7 a 9 años de edad. Teniendo en cuenta las circunstancias contextuales de confinamiento, todos los contactos se realizaron de manera online a través de un formulario generado en Google Forms. Como presentación del formulario se adjuntó un video explicativo, en el cual se describió brevemente el propósito de la investigación. La primera sección del formulario correspondía al consentimiento informado. Aquí se les especificó que su participación era voluntaria y confidencial, que la información recogida no se iba a utilizar para ningún otro propósito fuera de los de la investigación y que sus respuestas serían codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, confidenciales. Una vez obtenido el consentimiento informado, se procedía a la siguiente sección en la que debían responder a los tres cuestionarios en formato online.

Análisis de datos

Tras ello, se llevó a cabo el análisis de datos, presentación y discusión de resultados y conclusiones finales. El análisis de datos se realizó mediante el Procesador Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) 25.0. Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) por tratarse de variables escalares (competencias parentales) y ordinales (uso de tecnología).

Al finalizar, cada padre o madre tuvo acceso a los resultados y conclusiones del estudio, los cuales fueron comunicados de manera online.

Resultados

En cuanto al objetivo de investigación, evaluar las posibles relaciones significativas entre el uso de las tecnologías en niños y niñas de edad escolar (entre 7 y 9 años) y las competencias parentales percibidas por su padre o madre en situación de pandemia por COVID-19, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho).

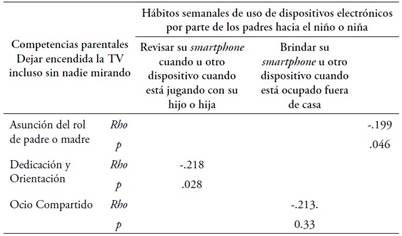

En primer lugar, iniciando por la competencia parental de Ocio Compartido, se registraron dos correlaciones estadísticamente significativas y negativas. Una de ellas fue con la cantidad de horas diarias dedicadas por niños y niñas al uso de la tablet. Mientras que, la otra correlación fue con el hábito semanal de uso de aparatos electrónicos por parte de madres y padres, específicamente con la cantidad de días a la semana en los que los adulos revisaban sus smartphones u otros dispositivos electrónicos mientras jugaban con su hijos o hijas. Esto puede observarse en detalle en la Tabla 2.

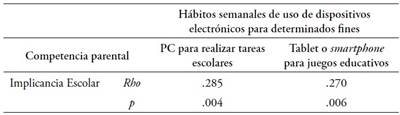

En segundo lugar, se observaron dos correlaciones estadísticamente significativas y positivas entre la competencia parental de Implicancia Escolar y ciertos hábitos semanales de uso de dispositivos electrónicos por parte de niños y niñas, medidos en cantidad de días a la semana en los que los empleaban para determinados propósitos. Uno de los hábitos asociados a dicha competencia parental fue la cantidad de días a la semana en los que hijos e hijas hacían uso de la PC para realizar tareas escolares. El otro hábito asociado a la Implicancia Escolar fue la cantidad de días a la semana en los que niños y niñas hacían uso de tablet o smartphone para juegos educativos o de ingenio como, por ejemplo, rompecabezas. Los detalles de ambas correlaciones se pueden visualizar en la Tabla 3.

Tabla 2 Correlaciones significativas entre hábitos semanales de uso de dispositivos electrónicos para determinados fines por parte del niño/a y competencias parentales percibidas por los padres (N = 101).

En tercer lugar, se halló una correlación estadísticamente significativa y negativa entre la competencia parental Dedicación y Orientación y un hábito semanal de uso de dispositivos electrónicos por parte de los adultos, específicamente, la conducta de dejar encendida la TV, incluso cuando no había nadie mirándola.

En cuarto y último lugar, se identificó una correlación estadísticamente significativa y negativa entre la competencia parental de Asunción del Rol de Padre o Madre y un hábito semanal por parte de los adultos, concretamente, el entregarle a sus hijos o hijas sus smartphones u otros dispositivos cuando estaban ocupados. Estas últimas dos correlaciones se detallan en la Tabla 3.

Discusión

Iniciando por la competencia parental Ocio Compartido, se registró una correlación estadísticamente significativa y negativa entre dicha competencia y la cantidad de horas diarias dedicadas por niños y niñas al uso de la tablet. En otras palabras, a medida que aumentaba la cantidad de horas diarias de uso de la tablet por parte de niños y niñas, disminuía la puntuación en Ocio Compartido. Este hallazgo podría estar relacionado con otra correlación estadísticamente significativa y negativa entre esa competencia parental y un hábito semanal de uso de aparatos tecnológicos por parte de madres y padres en relación con sus hijos o hijas, concretamente, la conducta de revisar sus smartphones u otros dispositivos electrónicos mientras jugaban con sus hijos o hijas. Es decir, a mayor cantidad de días a la semana en los que los adultos revisaban algún dispositivo electrónico durante el juego con sus hijos o hijas, menor puntuación en Ocio Compartido.

Ambos resultados sugieren que el uso de dispositivos electrónicos, tanto la tablet por parte de niños o niñas como el smartphone por parte de los adultos, interferiría en el Ocio Compartido, impactando negativamente en la participación activa de madres y padres junto a sus hijos o hijas en actividades extraescolares, recreativas y de entretenimiento (Azar et al., 2018).

Estas correlaciones halladas estarían haciendo referencia a la problemática de la tecnoferencia (McDaniel & Coyne, 2016; McDaniel & Radesky, 2017). El uso excesivo de ambos dispositivos, junto con su concomitante conexión al mundo digital, traería aparejado la desconexión con el entorno físico inmediato (Cánovas et al., 2014; Kushlev & Dunn, 2018).

A su vez, dicha tecnoferencia podría estar respondiendo al fenómeno de “fear of missing out”. Ambos aparatos electrónicos permiten la comunicación con personas ausentes en el espacio físico, así como la atención continua a las publicaciones que esas personas puedan estar realizando en sus redes sociales descuidando el vínculo con las personas presentes (Cánovas et al., 2014; Elhai et al., 2021; Gil et al., 2015; Kushlev & Dunn, 2018).

Por su parte, esta interferencia tecnológica causada por la tendencia de los adultos a revisar dispositivos electrónicos durante el momento de juego con sus hijos o hijas podría estar haciendo referencia a una de las consecuencias negativas del teletrabajo. Esta modalidad de trabajo, tan necesaria durante la pandemia, se entrometió en los espacios y tiempos reservados para la vida familiar, dificultando la desconexión al finalizar la jornada laboral, ya que no era posible abandonar físicamente la oficina (Chartier et al., 2021; Gualano et al., 2023; Organización Internacional del Trabajo, 2020).

Por otra parte, la interferencia tecnológica causada por el uso excesivo de la tablet por parte de niños y niñas, es un fenómeno reconocido previamente por Hadlington et al. (2019). En dicho estudio identificaron que la tablet es un dispositivo que genera altos niveles de dependencia, sobre todo en edad escolar, reduciendo la interacción con madres y padres. Chaudron et al. (2018) sugirieron que ello puede deberse a ciertas características concretas del artefacto que lo hacen ser muy atractivo para el uso infantil: el tamaño de su pantalla, su portabilidad y su facilidad de uso mediante pantalla táctil.

Asimismo, esta tecnoferencia, ya sea causada por niños, niñas o adultos, podría ocasionar altos niveles de frustración y decepción en quien intenta construir un espacio de juego compartido. Ello, al mismo tiempo, podría reforzar el retraimiento y la desconexión del momento presente disminuyendo los intentos de encuentro y de disfrute familiar (Davidovitch et al., 2018; Elias et al., 2020; Macías-Cedeño y Chávez-Vera, 2021; McDaniel & Coyne, 2016; Newsham et al., 2020). Incluso, en el presente estudio podría decirse que estas interferencias afectaron negativamente la percepción que madres y padres tenían de su propia competencia de Ocio Compartido, siendo más baja su puntuación cuando mayor era el uso de los dispositivos mencionados. Esto último se alinea con un estudio anterior donde Pempek y McDaniel (2016) observaron que la frecuencia de uso de tablets por parte de niños o niñas se asociaba negativamente con el bienestar relacional que percibían las madres, es decir, a mayor uso de tablets por parte de sus hijos o hijas, menor bienestar relacional materno.

Continuando por la competencia parental de Dedicación y Orientación, se halló una correlación significativa y negativa entre la conducta semanal del adulto de dejar encendida la TV, aun cuando no había nadie mirándola, con dicha competencia parental. Es decir que, a mayor cantidad de días a la semana en los que los adultos dejaban encendida la TV de fondo, se registraba menor puntuación en Dedicación y Orientación.

Similar a lo que se describía anteriormente, podría pensarse a la TV como otro artefacto de interferencia en las relaciones familiares siendo que interrumpe en las conversaciones que se intentan entablar entre los distintos miembros, sobre todo cuando está encendida “de fondo” sin que se comparta el contenido que exhibe (Gunter & Gunter, 2020). En la presente investigación, los adultos percibieron esta conducta de dejar encendida la TV asociada a una menor capacidad o competencia parental de Dedicación y Orientación, es decir, vinculada a una dificultad para disponer de tiempo y adecuar los espacios para conversar y dialogar con sus hijos o hijas y acompañarlos en el día a día a resolver y atender sus necesidades (Bayot Mestre & Hernández Viadel, 2008). Estos resultados se encuentran en la misma línea de un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, en donde se observó que la televisión que se dejaba encendida en un segundo plano se asociaba negativamente con el desarrollo de habilidades del lenguaje y proceso de alfabetización en niños y niñas (Ribner et al., 2021).

Siguiendo por la competencia parental de Implicancia Escolar, se revelaron dos correlaciones estadísticamente significativas con los hábitos semanales de uso de dispositivos electrónicos por parte de niños y niñas. En primer lugar, se asoció con la cantidad de días en una semana en los que niños y niñas utilizaban la PC para realizar sus tareas escolares y, en segundo lugar, se relacionó con la cantidad de días en una semana en los que niños y niñas optaban por tablets o smartphones para participar en juegos educativos y de ingenio, como rompecabezas. De esta manera, a medida que aumentaban los días a la semana en los que los hijos e hijas empleaban la PC para tareas escolares, como así también la tablet o smartphone para juegos educativos, se registraba una mayor puntuación en la Implicancia Escolar parental.

Estos resultados adquieren mayor comprensión al considerar el contexto de confinamiento. Durante este período, la implicancia de madres y padres en la educación de sus hijos e hijas se volvió crucial para asegurar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Öçal et al., 2021; Sandoval, 2020). Se requirió que estos adultos establecieran una comunicación fluida y efectiva con los docentes y, a su vez, que adoptaran y se adaptaran al uso pedagógico de las TIC y que motivaran y asistieran a sus hijos e hijas en dicho uso (Garbe et al., 2020; García Aretio, 2021; Lee et al., 2021; Riyan Rizaldi et al., 2021; Vicente-Fernández et al., 2020).

Por lo expuesto, es plausible pensar que este escenario permitió que madres y padres construyeran una imagen positiva del uso de tecnología para la educación de sus hijos e hijas, visualizando a los dispositivos electrónicos como soportes necesarios y esenciales para la escolaridad (Brito & Dias, 2019; Thomas & Rogers, 2020).

Desde la perspectiva de la mediación parental, esta implicancia podría ir de la mano de un estilo mixto de medicación, que incluye tanto conductas activas como restrictivas. Por un lado, requiere de un adulto que participe y promueva actividades digitales con sus hijos e hijas, alentándolos a explorar el uso y contenido de las TIC. Por otro lado, significa un adulto que regule el acceso y uso, ajustándolo a fines pedagógicos. Tal como sugiere Sciacca et al. (2022), esta combinación en la mediación parental durante el confinamiento facilitó un desarrollo más favorable en habilidades digitales de niños y niñas.

Finalmente, en relación a la competencia parental de Asunción del Rol de Padre o Madre, se la encontró asociada de forma estadísticamente significativa y negativa con la conducta semanal del adulto de brindar su smartphone u otro dispositivo a su hijo o hija cuando estaba ocupado. Por lo tanto, a medida que aumentaba la cantidad de días a la semana en los que los adultos les entregaban un dispositivo electrónico cuando estaban ocupados, menor puntuación en dicha competencia parental.

En torno a este hallazgo, se ha planteado que el smartphone es una pertenencia frecuentemente compartida por madres y padres con sus hijos e hijas en ciertas circunstancias específicas, convirtiéndose en una suerte de dispositivo “SOS” que ayuda entretener (Chaudron et al., 2018). Tanto el smartphone como otros dispositivos electrónicos han sido etiquetados como “niñeras”, ya que mantienen a los hijos e hijas distraídos cuando los adultos lo necesitan (Livingstone et al., 2015).

Asimismo, este fenómeno ha sido descripto como un medio para regular el comportamiento de niños y niñas, calmando sus frustraciones y angustias ante determinadas situaciones (Gordon-Hacker & Gueron-Sela, 2020). De la mano de ello, Diefenbach y Borrmann (2019) asemejan esta conducta al uso del chupete, sugiriendo un papel psicológico de acompañamiento y de regulación de emociones. La Academia Estadounidense de Pediatría desaconseja depender de dispositivos multimedia para controlar o manejar el comportamiento de niños y niñas, siendo que ello interrumpe el desarrollo de la capacidad de autorregulación dentro de un contexto social, reduciendo las oportunidades de comunicación interpersonales esenciales para fomentar la autorregulación (Gordon-Hacker & Gueron-Sela, 2020).

En el presente estudio, se podría argumentar que madres y padres participantes son conscientes de las desventajas y complicaciones asociadas a esta práctica de proporcionar sus smartphones a sus hijos e hijas para entretenerlos, ya que se perciben a sí mismos como menos competentes en la Asunción del Rol de Padre o Madre al realizar esta conducta.

Conclusiones

Los hallazgos presentados ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la proliferación de las TIC y su respectiva acentuación en los ámbitos familiares durante el contexto de pandemia por COVID-19.

En particular, los resultados invitan a considerar a estas tecnologías como aliadas beneficiosas, especialmente en un escenario donde el contacto cara a cara y los encuentros físicos implicaban riesgos para la salud humana. Se las destaca como recursos necesarios para sostener y fortalecer diversas áreas de vida, como la laboral, educativa y recreativa. No obstante, al mismo tiempo, se enfatiza la necesidad de un uso responsable de estos dispositivos, donde la mediación parental desempeña un papel crucial. La salud mental y el bienestar relacional entre los miembros del sistema familiar, así como las percepciones parentales sobre sus competencias para el ejercicio de su rol materno o paterno, dependerán en gran medida del uso que madres y padres hagan de las TIC y de las estrategias de regulación y monitoreo parental que implementen con respecto al uso de estas por parte de sus hijos e hijas. A la inversa, también podría pensarse como ciertas competencias parentales, como la Implicancia Escolar, condicionan al uso de las TIC, sobre todo en contextos de encierro.

A modo de cierre, sería importante mencionar algunos alcances y limitaciones del presente estudio, junto a futuras líneas de investigación en la temática.

En términos de ventajas, gracias a la practicidad de los instrumentos administrados, tanto el Cuestionario de uso de tecnología como la Escala de competencia parental, pudieron ser adaptados al contexto de confinamiento siendo volcados en un formulario online generado en Google Forms.

En cuanto a las limitaciones, por un lado, ambos cuestionarios se basaron en el auto-reporte de los adultos, sin considerar la perspectiva de los propios niños y niñas. Ello pudo haber afectado la precisión de la valoración de la realidad familiar. Para futuras investigaciones, se sugiere la inclusión de instrumentos que recojan las perspectivas de los distintos miembros familiares. Por otro lado, el trabajo de campo se concentró en el Gran Mendoza, sin incluir otros departamentos más rurales y sin abarcar diversos niveles socioeconómicos. Como recomendación para próximos estudios, se podría trabajar con una muestra más heterogénea en estos aspectos, permitiendo comparaciones sobre la disponibilidad y uso de tecnología y competencias parentales.