Es un hecho conocido que durante la COVID-19 la solidaridad fue invocada de manera masiva y variada desde diferentes actores públicos en muchos países, como una forma de enfrentar los distintos aspectos de la crisis generada por la pandemia. Pero también, como apreciaremos en este artículo, la relación entre la crisis de la COVID-19 y la solidaridad convocó un importante número de reflexiones, de investigaciones y publicaciones científicas, las cuáles animaron un debate público relevante para las ciencias sociales.

Se ha señalado que las políticas y prácticas neoliberales han sido desastrosas para proteger la salud en el contexto de la pandemia, y que las sociedades y estados neoliberalizados han creado vulnerabilidades que el virus ha aprovechado como una ventaja, como las desigualdades económicas y las reducidas capacidades estatales (Sparke & Williams, 2022). Esto es consistente con el diagnóstico de que la COVID-19 se elevó a la dimensión de sindemia, en tanto catalizó una crisis más compleja al interactuar con condiciones precedentes de precariedad, vulnerabilidad y desigualdad social (Plit, 2020).

Dawson et al. (2020) identificaron a la solidaridad como uno de los principales conceptos éticos claves empleados en el WHO-GloPID COVID-19 Global Research and Innovation Forum, celebrado en Ginebra en febrero del 2020, y convocado una vez más en mayo del 2021. Según los autores, en su sentido más básico, la solidaridad es la práctica de permanecer unidos y actuar en común. Aunque pueda haber debate ético en torno a la justificación de la solidaridad, el fenómeno de la COVID-19 subrayó nuestra interconexión, y demandó una respuesta comunitaria colaborativa que implicó también a la investigación científica. Lo que reveló a la solidaridad como un componente ético clave de la especie para atender al bien común y a la protección de los más vulnerables, tanto en esta pandemia como frente a potenciales desastres futuros. Dentro de la constelación de conceptos éticos claves que acompañaban a solidaridad, se encontraban otros que se articulaban en una dirección semejante: igualdad moral, equidad, vulnerabilidad, confianza y autonomía (Dawson et al., 2020).

Por esto hizo un sentido natural esta apelación a la solidaridad a diferentes escalas como una fórmula para concitar la colaboración para la gestión de la pandemia y sus crisis, llegándose incluso a plantearse la necesidad de un macromarketing de la solidaridad (Shabbir et al., 2021). Pero ¿Cuáles son las solidaridades a las que se apeló? ¿Cuáles solidaridades son necesarias para abordar una crisis como lo fue esta pandemia?

Moya y Willis (2020) plantearon tempranamente que la experiencia de la pandemia podría tener el potencial de cambiar nuestras sociedades, particularmente tensionadas en dos direcciones opuestas:

Quizás las sociedades se vuelvan más igualitarias, la importancia otorgada a la salud y a la educación aumente, la solidaridad y la empatía reemplacen al egoísmo y la avaricia. Pero también es posible que el sufrimiento nos haga más insolidarios, más temerosos de los demás, de los diferentes, cerrándonos en nosotros mismos y en nuestros entornos conocidos, y aparentemente seguros. (p. 590)

Tomasini (2021) distinguió la invocación a tres tipos de solidaridad como forma para hacer frente a la COVID-19. Primero, una solidaridad antropocéntrica, que él considera utópica: el nosotros de la humanidad reunido mancomunadamente para afrontar la pandemia. Segundo, una solidaridad heterotópica, que reúne invocaciones ilusorias, contradictorias y que en realidad rompen con el ideal solidario: por ejemplo, en la implementación de medidas que tienen efectos muy desiguales o que acentúan las desigualdades. Finalmente, una solidaridad biocéntrica, con la totalidad de la vida, como reconocimiento de que la crisis obedece a una perturbación del bios que debe repararse; la que él considera casi ausente.

Nigel y Anatham (2021) plantearon que la COVID-19 puso de relieve la necesidad de comprender la solidaridad articulando dos dimensiones. La primera se refiere a cuán obligatoria y formalizada está, y va desde la solidaridad voluntaria, ad-hoc, pasando por las normas sociales, hasta aquella que se encuentra formalmente contractualizada y que puede tener una fuerza legal. La segunda dimensión atiende a sus alcances, entre quiénes ocurre esa solidaridad, e inicia en lo interpersonal, pasando por la solidaridad de unos grupos sociales hacia otros, hacia aquella que comprende un sentido más amplio a escala nacional, hasta una global en un sistema internacional. En concordancia, se plateó que la crisis del COVID-19 representó una prueba sin precedentes de solidaridad humana, denominándola un test de solidaridad (Dervis, 2020).

De manera relacionada, Prainsack (2020) señaló que la solidaridad en la pandemia se podía manifestar en tres niveles: al nivel interpersonal, al nivel grupal, y al nivel legal y de las normas contractualizadas; y que la COVID-19 había puesto en evidencia que las sociedades más resilientes frente a esta crisis fueron aquellas en que las solidaridades interpersonales y grupales habían contado con un respaldo de una solidaridad institucionalizada fuerte. Inversamente, se ha explicado el fracaso de algunos países en el abordaje de la crisis de la pandemia, justamente por un fallo en las solidaridades individuales, colectivas y nacionales (West- Oram, 2021).

Acogiendo estos planteamientos, Román e Ibarra (2022) plantearon que podría emplearse el término de solidaridad pandémica, para problematizar la complejidad de una solidaridad adecuada para afrontar solidariamente la COVID-19. Se trataría de una solidaridad destinada a hacer posibles y efectivas las medidas sociosanitarias, que requeriría de una articulación virtuosa entre solidaridad institucionalizada y solidaridad social en las diferentes escalas ya identificadas como relevantes: “Esta solidaridad requiere de condiciones sociopolíticas y económicas que posibiliten el cuidado sanitario de la población, y al mismo tiempo, una disposición a la colaboración de personas y colectivos para hacer efectivas estas medidas” (p. 34). De esta manera, se trata de abordar con esta propuesta, el análisis de la complejidad sistémica de la solidaridad necesaria para abordar adecuadamente desastres como una pandemia.

En este artículo, a partir de un análisis cualitativo de cuarenta y ocho entrevistas realizadas durante la COVID-19 a personas de diferente género, edad y nivel socioeconómico en cuatro regiones de Chile, proponemos una teoría emergente sobre las condiciones de posibilidad, las tensiones y las dificultades de una solidaridad pandémica.

También ofrecemos una discusión sobre los posibles alcances y limitaciones de esta teoría basada en un estudio cualitativo en el contexto chileno para pensar la solidaridad pandémica en otros casos, así como su potencial utilidad para pensar y estudiar la solidaridad ante desastres de alcance y complejidad semejantes a la pasada COVID-19.

Contextualización del caso de estudio

Existen cuatro características que hacen interesante al caso chileno para analizar la relación entre la pandemia y la solidaridad.

Primero, en el ámbito de la institucionalización de la solidaridad, usando una distinción de Petrella (1997), el Estado chileno podría caracterizarse por el predominio de un tipo de solidaridad altruista, centrada en la ayuda focalizada a los grupos vulnerables y que se realiza según la posibilidad de las arcas fiscales; contrapuesta a un modelo de solidaridad mutualista, como el que guio el ideario del Estado de Bienestar, organizada en función de la primacía del bien común, la universalidad de derechos sociales y la búsqueda de la igualdad estructural. Desde la dictadura militar (1973-1990) ha primado la provisión de derechos sociales a través de políticas públicas de carácter subsidiario (Boenninger, 2007) y altamente focalizadas en los segmentos más vulnerables de la población (Goyenechea, 2019). Considerando datos del año 2021, el gasto público social destinado a la provisión de bienes y servicios sociales como pensiones, salud, educación y desempleo alcanzó el 19,6% del PIB nacional, ubicándose en 1,5% por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y muy por debajo de países como Francia (31,6% del PIB) y Finlandia (29% del PIB) (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2024a). Lo que convive con altos niveles de desigualdad: si analizamos la dimensión ingresos, según datos del año 2019 el índice de Gini de Chile fue de 0,46, ocupando el lugar 36 dentro de 37 países de la OCDE (OCDE, 2024b).

Segundo, respecto a la dimensión de la solidaridad social, los estudios sobre solidaridad en Chile muestran una tendencia hacia el predominio de prácticas solidarias individuales mediadas por el mercado (e.g. donación del vuelto) y de convivencia cotidiana (e.g. gestos de cortesía en el espacio público), así como un retraimiento hacia formas de solidaridad intimistas de grupo familiar (González & Lay, 2016; Román et al., 2014a; Román et al., 2014b). Estas tendencias son coincidentes con análisis sobre dimensiones relacionadas de capital social y de cohesión social, como participación, disposición de redes sociales y confianza; las que dan cuenta de un debilitamiento de los vínculos sociales entre las personas y un deterioro de los vínculos con las instituciones sociales, lo que dificulta el desarrollo de prácticas sociales e institucionales que fomenten el bien común y la solidaridad. Los estudios muestran un descenso en la participación social (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018), y una baja disposición y calidad de redes sociales (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020). También constatan una desigual distribución del tamaño de las redes y del prestigio de su composición según el nivel socioeconómico de las personas (Contreras et al., 2019). Por último, identifican bajos niveles de confianza interpersonal e institucional. Sólo el 20% de las personas confían en otros, lo cual ubica a Chile en el lugar 67 de 109 países comparados en este indicador (Stiglitz, 2018). Asimismo, los datos dan cuenta de una confianza institucional baja y con una tendencia a la disminución: entre el 2009 y el 2019 Chile pasó de ser el segundo país con mayor confianza en 2003 al segundo con menor confianza entre los países evaluados en 2020 (Irarrazabal & Cruz, 2023).

En tercer lugar, la COVID-19 acontece en Chile en marzo 2020 en medio de una crisis política que se estaba expresando en movilizaciones sociales desde octubre del 2019 (Folchi, 2019). Mediante protestas masivas en todo el país, los manifestantes demandaban soluciones inmediatas a los efectos de precarización, vulnerabilidad y desigualdad social, sobre derechos sociales como pensiones, educación, salud y empleo, bajo la consigna del concepto dignidad (Matus, 2019). Lo que representó una crisis de legitimidad de la institucionalidad heredada desde la dictadura militar (1973-1990) y de confianza hacia los políticos en general, y hacia el gobierno de turno en particular (Clunes, 2020). En este contexto, las medidas tomadas por el gobierno, principalmente las declaraciones de estado de emergencia y las restricciones a la movilidad y a la reunión social, implicaron un freno a la creciente protesta social; al tiempo que la crisis sociosanitaria agudizó la crítica al modelo socioeconómico y volvió más evidentes las desigualdades sociales y la necesidad de un Estado con capacidad de proveer una mayor protección social (Heiss, 2020).

Durante el primer año de la pandemia el gobierno chileno fue adoptando progresivamente medidas centralizadas, como la declaración de un estado de excepción de emergencia sanitaria, medidas de seguimiento para la trazabilidad y medidas de control de la movilidad como toques de queda, cuarentenas y confinamientos, las que se administraron de manera diferenciada en las distintas comunas según el nivel de contagios. La extensión de la cobertura en la atención de salud se abordó siguiendo una lógica de subsidiariedad a través de la contratación de capacidades en el sector privado de salud. Para enfrentar la crisis económica destacaron medidas como la flexibilización de la ley laboral para reducir jornadas y salarios sin poner fin a los contratos, la posibilidad de que las personas realizaran retiros de sus fondos previsionales individuales y subsidios focalizados para grupos específicos de la población (Castiglioni, 2020; Mendoza, 2021).

Finalmente, puede ser relevante considerar que la población chilena conoce un significativo grado de exposición a los desastres. Históricamente Chile ha sido un país muy vulnerable a múltiples amenazas socionaturales, como terremotos, actividad volcánica y tsunamis, a las que se agregan más recientemente las amenazas vinculadas al cambio climático, como incendios forestales, inundaciones y deslizamientos de tierra, y sequías. Entre el año 1980 y 2020 se contabilizaron un total de 94 eventos de desastres naturales, los que en términos agregados han afectado a más de 7 millones de personas dentro de una población que ha fluctuado entre los 11,1 millones en 1980 y los 19,4 millones en 2020 (World Bank, 2021).

Método

Diseño e instrumento

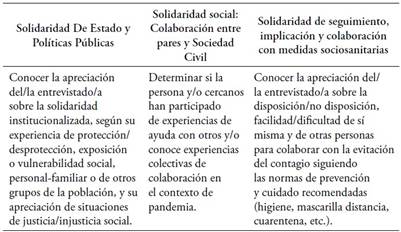

Esta investigación se desarrolló a partir de un diseño metodológico cualitativo longitudinal, siendo esta la primera de dos olas de entrevistas, en el marco del proyecto “Solidaridad en tiempos de pandemia: estudio cualitativo en cuatro regiones de Chile”, vinculado al Consorcio SolPan+ América Latina. Para la generación de datos se utilizó como herramienta la entrevista semiestructurada. El guion de la entrevista interrogó sobre la solidaridad en tres grandes dimensiones con los siguientes objetivos (Ver Tabla 1). El guion de entrevista de referencia completo fue publicado en Solpan+ Consortium (2021).

Participantes

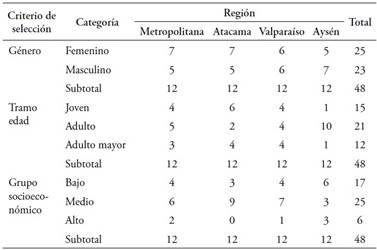

Las entrevistas se aplicaron a una muestra de 48 participantes adultos distribuidos equitativamente en cuatro regiones de Chile: Atacama, Valparaíso, Metropolitana y Aysén. Las regiones fueron elegidas por criterios geográficos y de tamaño poblacional de sus ciudades capitales. Así las regiones Metropolitana y de Valparaíso de ubican en la zona central del país, y poseen las capitales con mayor población a nivel nacional. Por su parte, la región de Atacama al norte y la de Aysén al sur, tienen capitales de menor tamaño y densidad poblacional. Dentro de cada región se realizó un muestreo intencional por cuotas construidas en base a tres criterios de heterogeneidad que de acuerdo con investigaciones previas se relacionan significativamente con las prácticas de solidaridad en Chile: género, edad y grupo socioeconómico (Román et al. 2014a, 2014b). En cuanto al género se ha observado que las mujeres, en comparación con los hombres, practican con mayor frecuencia las acciones de ayuda material a grupos más necesitados. En relación con la edad, los resultados dan cuenta de que los jóvenes practican más frecuentemente solidaridades de convivencia cotidiana, mientras que en adultos priman las prácticas solidarias de ayuda material. Finalmente, en el grupo socioeconómico bajo tiende a predominar las prácticas de solidaridades de ayuda entre pares, mientras que en el grupo socioeconómico alto predomina las prácticas de ayuda material a grupos más necesitados.

En este estudio, para la edad se consideraron tres categorías: joven (18-30 años), adulto (31-60 años), adulto mayor (61 años o más). Para la clasificación de los participantes en grupos socioecómicos (GSE) se aplicó un breve cuestionario en el que se incluyó como variable proxy el ingreso mensual total del hogar del entrevistado al inicio de la pandemia ponderados según el número de integrantes, considerando siete tramos diferenciados de ingresos (AIM, 2019). En base a este dato los participantes se agruparon en tres grupos: el GSE bajo para los participantes ubicados entre los tramos 1 y 3 de ingresos, el GSE medio para los participantes ubicados entre los tramos 4 y 5 de ingresos, finalmente el GSE alto agrupó a los participantes ubicados entre los tramos 6 y 7 de ingresos. Los participantes se reclutaron de manera simultánea en las cuatro regiones con una estrategia de bola de nieve, considerando las cuotas referenciales para cada categoría. La muestra final quedó compuesta de la siguiente manera (ver Tabla 2).

Procedimiento

Dadas las condiciones de restricción a la movilidad en que se encontraban muchas regiones del país al momento de realizar el trabajo de campo (septiembre y octubre 2020), las entrevistas se realizaron mediante sesiones on-line vía plataforma Google Meet. Al momento de realizar las entrevistas el 46% de los participantes se encontraba en confinamiento obligatorio; el 31% no se encontraba en confinamiento, pero había estado anteriormente; y el 23% no había pasado por una situación de confinamiento.

En todos los casos la participación fue voluntaria y su aceptación, así como las condiciones de registro, confidencialidad, anonimización y empleo de las entrevistas con fines de investigación, quedaron resguardadas con el registro oral de un consentimiento informado, siguiendo los estándares de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile para la investigación con personas (ANID, 2019). En adición, los protocolos, procedimientos e instrumentos empleados en el estudio recibieron la aprobación del Comité de Ética Científica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que lidera el capítulo chileno de este estudio.

Análisis de datos

Para el análisis de los datos se emplearon como modelo de análisis cualitativo las recomendaciones básicas de la teoría fundamentada de orientación constructivista (Charmaz & Belgrave, 2012; Charmaz, 2021), para los procesos de codificación abierta y axial. Primero se realizó una codificación abierta inductiva, estableciendo relaciones entre cuotas textuales, códigos y categorías, lo cual permitió distinguir entre una escala macrosocial asociada a un tipo de solidaridad institucional y a la gestión pública de la pandemia, y una escala meso y microsocial vinculada con una solidaridad social expresada en prácticas interpersonales, grupales e intergrupales. Luego se procedió a realizar una codificación axial para establecer las relaciones que las entrevistas planteaban entre los fenómenos descritos en ambas escalas y la posibilidad de una solidaridad pandémica. En este análisis se consideró la homogeneidad y variación de los resultados según los atributos de los sujetos del estudio. A través de un método de comparación constante y de triangulación de analistas, procuramos asegurar la confiabilidad y validez interna de los resultados.

Resultados

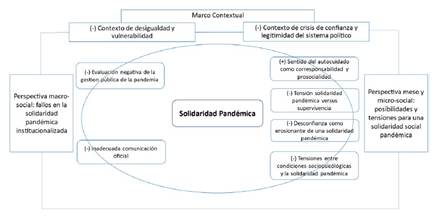

Los resultados se presentan organizados en un paradigma de codificación (ver Figura 1) que sistematiza las explicaciones que los entrevistados elaboran sobre el fenómeno de la solidaridad pandémica, en donde se analiza y se reflexiona sobre las condiciones de posibilidad, las tensiones y los desafíos para abordar solidariamente el control de la pandemia.

En las entrevistas se recurre a un marco interpretativo amplio para describir el fenómeno de la solidaridad pandémica, en el que se reconocen tres grandes categorías. La primera está constituida por las referencias al análisis del contexto. Las dos siguientes categorías se configuran según la perspectiva desde la cual se analiza la solidaridad pandémica: una macro, dirigida al problema de la institucionalización de esta solidaridad, y focalizada principalmente en aspectos de la gestión gubernamental; y otra que reúne análisis meso y micro, en donde se tratan aspectos individuales, interindividuales, grupales, intergrupales y colectivos, dirigidos a explicar la dimensión social de la solidaridad pandémica.

Dentro del análisis del contexto, los entrevistados plantean dos elementos que condicionan negativamente la posibilidad de una solidaridad pandémica: primero, una baja institucionalización de la solidaridad, expresada principalmente en desigualdad socioeconómica y socio-territorial, y en precariedad y vulnerabilidad para importantes segmentos de la población; segundo, la crisis de confianza y de legitimidad que se atribuye al sistema político y los políticos.

Desde una perspectiva macrosocial, se evalúa lo que podríamos considerar como la gestión institucional de la solidaridad y se identifican dos fenómenos relativos a la gestión gubernamental central que obstaculizan la solidaridad pandémica: la inadecuada gestión de la comunicación oficial y la evaluación negativa de las medidas tomadas para abordar la crisis.

Desde una perspectiva meso y microsocial, los entrevistados elaboran explicaciones sobre las posibilidades de una solidaridad social pandémica, entendida principalmente como la colaboración en el cumplimiento de las medidas sociosanitarias. Aquí, los entrevistados aluden a un sentido de corresponsabilidad y a una inclinación a la prosocialidad como condiciones necesarias, aunque no siempre disponibles, para una solidaridad social pandémica. Asimismo, se identifican ciertas tensiones para la práctica de esta solidaridad, como la que se da entre la disposición a seguir las medidas sociosanitarias, versus las necesidades de supervivencia o de socialización humanas; así como también tensiones relacionadas a disposiciones sociopsicológicas y condiciones de base cultural como la idiosincrasia.

A continuación, siguiendo este paradigma de codificación se presentan los resultados del estudio para desarrollar la teoría emergente que se propone sobre los desafíos de una solidaridad pandémica en el contexto chileno.

Marco contextual

La evaluación que realizan los entrevistados respecto a las condiciones de posibilidad de una solidaridad en torno a la prevención y el control de la pandemia de COVID-19 remite al contexto socioeconómico y político en que ocurre. Este contexto es caracterizado principalmente por la desigualdad socioeconómica y la condición de vulnerabilidad de grupos importantes de la población, así como también por una crisis de confianza y de legitimidad del sistema político. Como se verá, estos dos elementos contextuales operan como obstaculizadores para la institucionalización de la solidaridad en la gestión de la pandemia y condicionan negativamente las prácticas de autocuidado sanitario.

Desigualdad socioeconómica y territorial y vulnerabilidad social

En Chile, las medidas que implicaron fuertes restricciones a la movilidad, como confinamientos y cuarentenas, fueron las que primeramente pusieron en evidencia las diferentes condiciones socioeconómicas en que se encontraban las familias para poder afrontar la pandemia, y que hacían que el seguimiento de muchas medidas sociosanitarias fuera algo inconveniente o impracticable. En las entrevistas resaltaron tres de estas condiciones que se relacionan entre sí: el hacinamiento habitacional, la precariedad en el empleo y los bajos o insuficientes ingresos de los hogares. El hacinamiento habitacional mostró la imposibilidad que tenían importantes sectores de la población para practicar confinamientos y cuarentenas. La precariedad en el empleo reveló una segmentación entre una minoría que disponían de condiciones laborales que permitían una continuidad en los ingresos, en comparación con una mayoría de la población que enfrentó el confinamiento desde la disyuntiva entre autocuidado y supervivencia familiar. Finalmente, para una parte importante de la población con ingresos bajos o insuficientes, se volvieron más críticos aún el acceso a la alimentación e inaccesibles otras prácticas de autocuidados comprendidas en las medidas sociosanitarias (lavado recurrente de manos, uso de mascarillas y empleo de alcohol gel en la vía pública, entre otras).

En la siguiente cita se plantea la necesidad de unas condiciones socioeconómicas mínimas que permitan el cumplimiento de las medidas sociosanitarias.

El nivel socioeconómico es algo que influye, porque esto tiene que ver con la capacidad de poder guardar distancia física, tiene que ver con la posibilidad de hacer un aislamiento adecuado y no exponerse, a eso me refiero…en que, primero…la parte económica, la condición económica de una persona va a hacer la gran diferencia en cómo enfrentar una epidemia de esta naturaliza. (E4, hombre adulto mayor, GSE alto, Región Metropolitana)

En la cita siguiente, se da cuenta de esta idea de la COVID-19 como un fenómeno que pone en evidencia la mayor vulnerabilidad de los grupos sociales de menores ingresos.

Creo que afecta mucho más a la gente que tiene menos recursos económicos, porque la gente que tiene que tuvo guardado, que tiene colchón económico y todo, puede vivir tranquilo quizás hasta cuánto tiempo más, pero la gente que vivía al día, que vive al día a día, ESAS SON las personas que están super perjudicadas. (E6: mujer adulta, GSE medio, Región Metropolitana)

Esta condicionante de la desigualdad social también se expresa en el acceso diferenciado a bienes y servicios fundamentales para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. La expresión más relevante de esta desigualdad se refiere al acceso a la atención de salud. En los entrevistados de los grupos socioeconómicos medios y bajos esta desigualdad se plantea a partir de la distinción entre el acceso a un sistema de salud público y privado, lo cual se vincula con desigualdades en la oportunidad, la calidad y el trato de la atención.

No es lo mismo tener las oportunidades de acceder a una salud privada donde te atienden de forma casi inmediata, versus que otra persona de estratos sociales más bajos se queda en sus casas muriéndose por no poder acceder a una salud de calidad por que el sistema estaba colapsado. (E3: mujer joven, GSE medio, Región Metropolitana)

Esta diferenciación también se vincula con una desigualdad socio-territorial que contrasta la realidad de la capital nacional (Región Metropolitana) con las otras regiones, e incluso dentro de las localidades de las mismas regiones.

Los municipios y comunas más lejanas a la zona central, si bien tienen menos casos también tienen menos acceso a la salud. Y es algo que reproduce desigualdad y agudiza las condiciones materiales de las personas que ya estaban en situación de pobreza. (E40: mujer joven, GSE medio, Región de Atacama)

Otra condición de desigualdad relevante en el contexto de la COVID-19 fue el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante la pandemia las brechas digitales entre diferentes grupos socioeconómicos y etarios se volvieron más evidentes y se profundizaron debido a que muchas actividades laborales, educaciones, de gestiones del hogar (compras, pago de cuentas, etc.) y de socialización pasaron a desarrollarse completamente a través de estas tecnologías en modalidad on line, así como también los trámites relacionados con la gestión de la pandemia, como la obtención de salvoconductos para poder desplazarse.

Es como una nueva dimensión de la pobreza el tener o no tener internet. Como te digo, nosotros trabajamos con familias vulnerables, y, de repente sus niños no están estudiando porque no tienen acceso a internet, no tienen computador y se tienen que conectar del celular […] es una nueva desigualdad, y ese acceso hace que los afecte mucho más, no solo en términos de salud, sino que también en el acceso de distintos servicios […] la educación. (E41: hombre joven, GSE medio, Región de Atacama)

De esta manera, en el marco de una solidaridad institucional débil reportada por nuestros participantes, la COVID-19 vino a mostrar una relación directa entre desigualdad, precariedad y vulnerabilidad. También agudizó las desigualdades en distintas esferas de la vida social, generando una diferenciación en la población según las posibilidades de seguir las medidas sociosanitarias, el nivel de riesgo y las probabilidades de contagio y en las capacidades de los hogares para enfrentar la situación de crisis.

Crisis de confianza y de legitimidad del sistema político y los políticos

La posibilidad de la práctica de una solidaridad pandémica es remitida también a un marco de crisis de confianza y de baja legitimidad política en el que operó la gestión gubernamental de la pandemia. El gobierno de turno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, abordó la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia en un contexto de desconfianza generalizada hacia la política, la que se transfirió como una desconfianza hacia la gestión pública de la pandemia, principalmente hacia las medidas que restringían la libertad de movimiento y de reunión de las personas.

En la siguiente cita se plantea que estas primeras medidas fueron aprovechadas para realizar un control sobre la protesta social.

Este virus se presentó cuando estábamos con el tema del estallido social, entonces obviamente se ha utilizado esto como método para persuadir a toda la gente de que no salga de su casa y no participe del estallido social, que lo único que te demuestra es el descontento de la gente con la política, con los políticos y con el gobierno actual de turno que tenemos, entonces al final por ese medio también se está utilizando como para poder controlar. (E33: hombre adulto, GSE medio, Región de Aysén).

De manera transversal los entrevistados describen una gestión de la pandemia basada en un ejercicio de la autoridad que promueve prioritariamente medidas coercitivas, basada más en la probabilidad del castigo y en la gestión del miedo, que en la legitimidad de las autoridades u otro tipo de recursos no coercitivos.

Se ha hecho el manejo de siempre, que tiene que ver con, desde el miedo, desde el causar miedo, y eso el chileno que, en el fondo, desde la autoridad, así como de… si tú no haces esto te voy a castigar con esto. (E2: hombre joven, GSE medio, Región Metropolitana)

Este es un elemento contextual que incidirá en la evaluación de la gestión pública de la pandemia y en las justificaciones que construyen las personas para dar cuenta del cumplimiento de las medidas de cuidado socio sanitario.

Factores explicativos macrosociales

En los entrevistados predomina una evaluación crítica del proceso de institucionalización de la solidaridad en pandemia, sobre todo a través de las políticas públicas y la gestión gubernamental. Particularmente, se realiza una mala evaluación de la gestión pública de la pandemia, tanto en la pertinencia y oportunidad de las medidas sociosanitarias adoptadas, como en la gestión comunicacional.

Mala evaluación de la gestión pública de la pandemia

Los entrevistados evalúan las medidas sociosanitarias adoptadas por el gobierno considerando su pertinencia contextual y su efectividad para controlar la expansión de la COVID-19. Se configura una representación de una gestión pública de la pandemia que no se hace cargo de las desigualdades sociales y territoriales y que promueve medidas sociosanitarias sin un énfasis solidario que se sustente en el reconocimiento de las distintas realidades y los diferentes riesgos de la población.

Entre los entrevistados jóvenes y de grupos socioeconómicos medio y bajo se critica la desconexión entre las medidas sociosanitarias tomadas y las condiciones de vida reales de la población. Se describe una gestión pública de la pandemia que desconoce e invisibiliza las extendidas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población, las cuales limitan las posibilidades de una aplicación efectiva de las medidas sociosanitarias.

Tienen que entender que esa es la realidad nuestra y que la gente que, toda esa gente no tiene conocimiento y no tiene tampoco como cumplir las normas, hay gente que necesita trabajar […] Entonces considero que las políticas públicas no se dan como debiera ser, no tienen idea del país que tienen y la gente que vive en él. ¡Y eso no me gusta! (E8: mujer adulta mayor, GSE medio, Región Metropolitana).

En este aspecto los entrevistados plantean una distinción entre la gestión del gobierno central y la de los gobiernos locales, atribuyendo a estos últimos una mejor capacidad para adaptar las medidas a las dinámicas sociales y económicas de los territorios que administran.

Yo creo que las autoridades a nivel comunal han tenido mucha mejor reacción […] Ese conocimiento que tiene de la calle, de su gente, le ha permitido tener una respuesta mucho más práctica, quizá porque justamente conoce la dinámica, ¿te fijas?, conoce la distribución de la gente, conoce su dinámica económica, dónde compran, dónde venden, cuáles son los sectores donde hay más saturación de gente, o más no sé vías de salida, vías de entrada. (E1: mujer joven, GSE medio, Región Metropolitana)

La falta de pertinencia de las medidas sociosanitarias también se expresa en función de las diferencias socio-territoriales. Los entrevistados que residen en regiones distintas a la Metropolitana critican el centralismo que predomina en los procesos de toma de decisión y el pretendido carácter universal de estas medidas, lo cual impide ajustarlas y hacerlas efectivas para las realidades y formas de vida de cada territorio.

Inadecuada comunicación oficial

Las comunicaciones oficiales al inicio y durante la pandemia son evaluadas como fuentes de confusión e incertezas respecto de las características y los mecanismos de diseminación del virus, y de las formas de evitación del contagio. Esto repercute en la ausencia de una guía confiable para el seguimiento de las medidas sociosanitarias y las prácticas de autocuidado.

Cuando esto comenzó en marzo o abril creo [que el seguimiento de las medidas de autocuidado] fue mucho más fuerte, después ha ido decayendo por la misma falta de comunicación o errores de comunicación, con esta idea de ‘fondéate en tu casa’ o ‘salir a tomarse el cafecito’, como los errores comunicacionales de quienes nos gobiernan nos han confundido un poco, y eso ha significado como disminuir en estas especificaciones de cuidado. (E25: hombre joven, GSE bajo, Región de Aysén)

La evaluación negativa de la gestión comunicacional oficial de la pandemia condujo a la búsqueda de información alternativa en las redes sociales, lo que aumentó la cantidad de información disponible, pero al mismo tiempo contradictoria entre sí. De esta manera se presenta como un obstaculizador para la generación de representaciones compartidas de los riesgos asociados a la pandemia que pudieran facilitar una adecuada colaboración entre las personas en las conductas de cuidado sanitario.

Factores explicativos meso y micro sociales: posibilidades y tensiones para una solidaridad social pandémica

La gestión de la COVID-19 demandaba la colaboración ciudadana con un conjunto de prácticas de autocuidado y de cuidado del otro que apuntaban a la prevención y control del contagio. Los entrevistados evalúan en este nivel los principales y recursos y condiciones para que esta colaboración ocurra, así como también las principales tensiones que la dificultan.

Autocuidado como corresponsabilidad y prosocialidad

Los entrevistados aprecian la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias como un tipo de comportamiento prosocial en que se asumen costes personales por el bien común, lo que implica un sentido moral de corresponsabilidad.

Por una parte, aparece un sentido de corresponsabilidad como explicación para aceptar los costes personales de seguir algunas de las medidas sociosanitarias, estableciendo el vínculo moral entre autocuidado y cuidado colectivo. Por la otra, también se expresa una conciencia de que la posibilidad de controlar la pandemia requiere de la colaboración y la distribución social de la responsabilidad en el cumplimiento de las prácticas de autocuidado, expresada en la máxima “todos somos responsables de seguir las medidas”.

en general mi percepción es que la gente se va por algo más, y aquí ha salido ese espíritu generoso de cuidarse entre todos, de protegerse entre todos. Como pensando que el virus quizás a ti no te ataca, pero igual pensar en cuidar a los demás; eso ha pegado mucho. (E39: mujer joven, GSE medio, Región de Atacama)

Sin embargo, este sentido de corresponsabilidad es contrapuesto con la constatación de una tendencia al individualismo, la que se atribuye como la causa de las “conductas irresponsables” caracterizadas por la falta de consideración por el bienestar de los otros.

Yo creo que hay gente que de verdad que se preocupa y no solamente por uno y por la histeria que te puede ocasionar como el virus, sino que por otros, por la familia más cercana, por un colectivo, como que existe como esa conciencia, como hay gente que no no más, que es más individualista, de la forma en que hay gente que se le marcan más el carácter como colectivo a pesar de ser un ser individual, es como como ser individual en sociedad y como otro que se le marca más la individualidad misma. (E13: mujer joven, GSE bajo, Región de Valparaíso)

Las prácticas de autocuidado sanitario se asocian con un sentido de prosocialidad que se expresa en la idea del “cuidarse a uno mismo para cuidar a otros”. Los resultados muestran que ese “otro” asume dos significados en los discursos de los entrevistados. Por una parte, se expresa en la idea un “otro cercano”, asociado principalmente al grupo familiar con el que se vive, el cual se debe proteger sobre todo ante la presencia de personas de alto riesgo (adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes), como en la siguiente cita:

El cuidado es personal y la responsabilidad es personal y el cuidado es personal, y tú al cuidarte personalmente también cuidas a otros, y es lo que estoy haciendo con mi familia, con mi entorno, con lo que yo puedo manejar. (E34: hombre adulto, GSE alto, Región de Aysén)

Por la otra, se expresa también la idea de un “otro generalizado”, desde el cual se justifica el autocuidado como una forma de consideración y respeto cívico, pero también como una estrategia de efectividad que supone que estas medidas son eficaces cuando se adoptan de manera colectiva y no individualmente.

Tú me preguntabas si yo tomo algún tipo de medida, yo siempre, te lo dije, o sea que se yo, la mascarilla cuando uno sale a la vía pública, pero básicamente por consideración al resto, no porque yo quiero usarla, si yo me ahogo con eso, se me empañan los lentes, no puedo … pero vale tengo en consideración que a lo mejor la persona de al lado no piensa igual y que no puede ver a una persona que no tenga la mascarilla puesta. (E16: hombre adulto, GSE medio, Región de Valparaíso)

La tensión solidaridad pandémica versus supervivencia

La tensión entre la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias, sobre todo las de restricciones a la movilidad, como los confinamientos, y la necesidad de obtener ingresos del trabajo para la supervivencia, aparece en las entrevistas como una de las primeras limitaciones importantes para el ejercicio de una solidaridad social pandémica.

Los entrevistados apelan a la precariedad económica y laboral para explicar y justificar que amplios sectores de la población se vieron obligados a salir a la calle para trabajar. En términos valorativos este tipo de incumplimiento basado en la “necesidad” se contrapone a las conductas etiquetadas como irresponsables basadas en el “placer”, como son por ejemplo las fiestas. Esta justificación también hace referencia a la ineficacia de las ayudas económicas estatales en cubrir las necesidades básicas de los hogares, lo cual podría haber facilitado el cumplimiento efectivo del confinamiento.

Yo no puedo culpar a la gente porque hay condiciones de que la gente se ve obligada a trabajar, yo tuve por ejemplo, mi mamá, hay casos donde la gente es super egoísta no más y va y hace lo que se le da la gana y ahí si se habla de la individualidad de la persona y todo el tema que uno puede pensar pero hay personas que se encuentran obligadas a salir, eso no se puede olvidar. (E17: mujer joven, GSE bajo, Región de Valparaíso)

Esta debilidad en la institucionalización de la solidaridad en la gestión gubernamental de la pandemia se presenta como una limitante para la puesta en práctica de la solidaridad social pandémica.

Por una persona que está de acuerdo que hay que confinarse en la casa para evitar la posibilidad de mayor contagio y estar de acuerdo con esa medida. Sin embargo, es una persona que si no sale a trabajar SE MUERE DE HAMBRE. Entonces una persona que es un vendedor informal, o ni siquiera informal, no tiene la posibilidad de resolver su problema de manera remota, tiene que salir a la calle y se va a arriesgar y aunque esté en concordancia con el riesgo que eso está generando frente a una condición pública general, que además está indicada por los protocolos del gobierno, la va a transgredir. (E5: hombre adulto, GSE alto, Región Metropolitana)

La desconfianza como erosionante de la solidaridad pandémica

En las entrevistas, la crisis de legitimidad política en la que ocurre la pandemia se transfiere como una actitud de sospecha hacia el sentido de las medidas adoptadas por las autoridades, principalmente las de control de desplazamiento y de reunión. La desconfianza hacia el sistema político y hacia el gobierno se presentan como una explicación para el incumplimiento de las medidas sociosanitarias. Así la desconfianza se presenta como un erosionante de la posibilidad de una solidaridad social pandémica.

Si me están dando normas para que yo cumpla, tengo que hacerlo por mi bien. Pero aquí no hubo respeto a las normas de la autoridad. ¿sabe por qué? porque la gente no cree en la autoridad, no son creíbles, entonces lógicamente la gente decía ‘siempre con las mismas mentiras, no creemos’, y siguió viviendo como un día normal, en Santiago se vive como si fuera normalidad. (E48: mujer adulta mayor, GSE medio, Región de Atacama).

Tensiones entre la práctica de la solidaridad social pandémica y condiciones sociopsicológicas

Al sentido de corresponsabilidad y prosocialidad vinculado al seguimiento de las medidas de autocuidado los entrevistados contraponen factores socioculturales, caracterológicos, morales y emocionales que se expresan en disposiciones sociopsicológicas que explicarían una tendencia al individualismo y el incumplimiento de estas medidas.

Un primer factor hace referencia a rasgos que caracterizarían a una idiosincrasia nacional expresada como un “modo chileno” de relacionarse laxamente con la norma y la autoridad, y al predominio de una inclinación a acatar la norma sólo por la evitación del castigo. En el contexto de la pandemia este rasgo cultural, caracterizado como un sujeto social tipo, se percibió como un obstáculo para un sentido colectivo del autocuidado. En la siguiente cita se comparte justamente una tensión en el núcleo familiar que pone de relieve este rasgo en la voz de los padres.

Yo en general soy excesivamente cuidadoso en cumplir las normas, incluso a mis papas les decía ya salí dos veces y ya tengo mis permisos usados”, y me respondían “ya, pero es en la esquina” … ¡y no!, porque siento que la medida está hecha para cumplirse, y si todos la cumplieran como yo lo hago creo que estaríamos mejor, creo que la norma si está hecha para cumplirla, pero no se hace. (E41: hombre joven, GSE medio, Región de Atacama)

Un segundo factor identificado en las entrevistas se relaciona con la orientación moral del sujeto al egoísmo, que se caracterizaría por un horizonte individualista en vez de colectivista, y la tendencia a privilegiar la propia gratificación o placer, en contra de un sentido de corresponsabilidad y de empatía y cuidado hacia los demás. No habría en estos sujetos un sentido del “nosotros” ni tampoco una percepción realista del riesgo.

Yo creo que hay gente que de verdad que se preocupa, y no solamente por uno y por la histeria que te puede ocasionar el virus; sino que, por otros, por la familia más cercana, por un colectivo. Como que existe esa conciencia, como hay gente que no más, que es más individualista, de la forma en que hay gente que se le marcan más el carácter como colectivo a pesar de ser un ser individual, es como como ser individual en sociedad y como otro que se le marca más la individualidad misma. (E13: mujer joven GSE medio, Región de Valparaíso)

Un tercer elemento clave referido por los entrevistados, es el papel de las emociones en el cumplimiento de las medidas sociosanitarias, particularmente el miedo, el cual puede jugar un rol ambivalente en relación con el seguimiento de las medidas sociosanitarias. Por una parte, se identifican formas del miedo que movilizan hacia un seguimiento de las medidas sociosanitarias colaborando con una solidaridad social pandémica. El miedo al contagio y a la muerte, habitualmente de un “otro” que forma parte del grupo familiar, aparece motivando las prácticas de autocuidado y de colaboración con las medidas sociosanitarias. Se trata de un miedo empático por la posibilidad de causar daño a otro. Aquí la empatía aparece en un papel de conducción del miedo hacia un sentido de la prosocialidad en la colaboración con las medidas sociosanitarias.

También se da cuenta en las entrevistas del papel del miedo al castigo, asociado a una moral heterónoma, y que explicaría que una parte de la población obedezca medidas como el confinamiento, las cuarentenas o los toques de queda.

En cambio, el miedo exacerbado en la forma de terror o pánico movilizaría en la dirección del individualismo y de comportamientos que vulneran el sentido de la solidaridad social pandémica. Por ejemplo, hacia un aislamiento social extremo que fragmenta el tejido social, vulnerando la posibilidad de una solidaridad presencial en pandemia, o hacia conductas etiquetadas como irracionales, como el acaparamiento de productos de primera necesidad e incluso los saqueos. Este tipo de emocionalidad se entiende como un efecto de los medios de comunicación masiva: “siento que la misma prensa como que genera tal pánico que asusta aún más a la gente y genera mucho más miedo y mucha más inseguridad y se van rompiendo más los vínculos como con otros” (E13: mujer joven, GSE medio, Región de Valparaíso).

Finalmente, un cuarto factor al que aluden los entrevistados para explican el incumpliendo de las medidas sociosanitarias, principalmente las basadas en la restricción y prohibición de reunión social, hace referencia a una necesidad vital de socialización. En tal sentido, la solidaridad pandémica se pone en tensión con formas básicas de solidaridad social basadas en el encuentro cara a cara, lo cual es aún más difícil de compatibilizar en el grupo de infantes y jóvenes para los cuales la socialización se considera parte indispensable de su desarrollo personal.

Quizás esas cosas no las hemos cumplido tanto, como en el fondo el nulo contacto con el otro, que tenemos con el juntarse con otros, pero en el fondo yo siento que es algo que es inevitable, y que tiene que ver con que uno no puede mantener encerrada tanta gente durante tanto tiempo, o sea, hay una necesidad de contacto humano que es inevitable […] y es algo que se ha visto como en distintos grupos de jóvenes que igual se siguen juntando. (E2: hombre joven, GSE medio, Región Metropolitana)

Discusión

Los resultados presentados bosquejan una teoría emergente contextualizada en el caso chileno, que contribuye a la comprensión de la complejidad implicada en el abordaje solidario de un fenómeno como la COVID-19, particularmente sobre los aspectos que dificultan, desafían y tensionan el despliegue de una solidaridad pandémica y que, por lo mismo, se relevan como condiciones necesarias para su activación efectiva.

El primer aporte se refiere a la constatación de la relevancia de un contexto con un adecuado nivel de institucionalización de la solidaridad expresado en la capacidad de asegurar un acceso equitativo a derechos sociales que hagan practicable para el universo de la población una solidaridad pandémica, en términos de una colaboración efectiva en el seguimiento de las medidas sociosanitarias.

Por el contrario, en el marco de una solidaridad institucional débil, la COVID-19 evidenció una relación directa entre desigualdad, precariedad y vulnerabilidad que, en su polo más dramático, planteó a una parte de la población la disyuntiva entre seguir medidas sociosanitarias de restricción a la movilidad versus asegurarse la supervivencia del grupo familiar. En estos casos, la invocación a una prosocialidad del cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás, incurre en una invocación contradictoria de la solidaridad (Tomasini, 2021) planteando al sujeto un riesgo adicional: supone una renuncia a la propia vida para ser solidario con una sociedad institucionalmente insolidaria versus ser signado como no solidario por responder a la propia sobrevivencia, y en consecuencia, asumir el riesgo de ser objeto de una nueva forma de discriminación social (Grimaldo et al., 2024).

Al inicio de la pandemia, pensadoras como Butler (2020) habían vaticinado que la desigualdad social y económica preexistente tendría como consecuencia un efecto discriminador del virus, por ejemplo, incrementando la brecha sanitaria, educativa y laboral entre los ciudadanos (Rodríguez- Bailón, 2020; Preinsack et al., 2020). Esto fue refrendado empíricamente en el informe de enero de 2021 de Oxfam titulado “El virus de la Desigualdad”, en donde se planteó la interseccionalidad de esta discriminación, y se denunció la manera en que se había sacado provecho económico de ella durante la pandemia: “El virus ha puesto al descubierto y ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales, a la vez que se ha alimentado de ellas”. (p. 1)

Un aspecto especialmente crítico para la gestión de la pandemia y el seguimiento de medidas sociosanitarias de restricción a la movilidad y la reunión social fue el acceso digital; justamente al mostrar su contracara de desigualdad y de importantes brechas digitales entre grupos de la población; mostrándose como una relevante nueva dimensión de inclusión y exclusión social, pero también poniendo entredicho la convertibilidad digital de la vida cotidiana (Pinilla, et al., 2023).

Las desigualdades precedentes, plantaron serio desafío al abordaje de la pandemia, debido a que una crisis de este tipo requirió una colaboración entre instituciones y ciudadanía, y entre diferentes grupos sociales, que consideraran y se hicieran cargo de cómo las desigualdades implicaron una diferenciación del riesgo. En este sentido es que se ha planteado que los cálculos de riesgo desde un enfoque meramente tecnocrático tienen un alcance limitado al no considerar las necesidades y circunstancias específicas de cada grupo; por lo que requieren ser complementados con un enfoque basado en la solidaridad (Schaubroeck & Henns, 2022). Como se ha visto, la falta de este enfoque redunda muchas veces en medidas impracticables o que agravan los riesgos de contagio, como el confinamiento en contextos de hacinamiento habitacional.

Por tanto, los resultados de esta investigación fortalecen la tesis de que una solidaridad institucional pandémica fuerte habilita una relación virtuosa con una solidaridad social pandémica; mientras que una solidaridad instituciona débil tiene a horadarla. Un contexto de altos niveles de desigualdad social, de precariedad y de vulnerabilidad generó un difícil marco político para convocar a la ciudadanía a colaborar con el seguimiento de las medidas sociosanitarias. En el caso chileno como en el de otros países de Latinoamérica y el Caribe, esto se vinculó además con una deslegitimación, falta de confianza y de credibilidad hacia el sistema económico y político, que se transfirió hacia la gestión pública de la pandemia (Preciado, 2021). En adición, el acaecimiento de la pandemia en contextos de manifestaciones sociales contra la desigualdad generó un escenario en que las medidas sociosanitarias de restricción a la movilidad y la libre reunión se confundieron con lógicas policiales y de control social (Faur & Pita, 2021).

Lo anterior puso de relieve otro factor crítico para concitar a la colaboración con una solidaridad social pandémica: la confianza. La manera en que confianza y solidaridad se refuerzan o debilitan recíprocamente ha sido antes documentada (Scholz, 2023). Una revisión de estudios sobre confianza y colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias mostró que niveles bajos o inexistentes de confianza en las instituciones y en los gobiernos vuelve más probable que surjan actitudes de desconfianza o incluso resistencia a seguir las medidas impuestas, sobre todo las más restrictivas de las libertades personales (Devine et al., 2020). Para el caso de Alemania y el Reino Unido, se reportó que durante el período de la crisis (2020-2021) la pandemia tuvo justamente un impacto sobre la confianza institucional, pero mediado por la sensación de inseguridad: la confianza institucional se vio afectada negativamente por las inseguridades económicas, pero positivamente por las inseguridades relacionadas con la salud (Delhey et al., 2021). En dos investigaciones de metodología semejante a la nuestra, se reportó que, para el caso de Argentina, la paulatina erosión de la confianza en el gobierno y su autoridad en la gestión de la pandemia, fue un factor que generó gran dificultad para concitar la colaboración sostenida en el seguimiento de las medidas sociosanitarias (Pelfini et al, 2024); cuestión contraria a la que se habría dado en el caso cubano, en que la confianza en las medidas del gobierno central habría contribuido para concitar dicha colaboración de forma sostenida (Rodríguez et al., 2024).

Aunque es difícil precisar el peso de esta desconfianza política precedente en la mala evaluación que se realizó de la gestión pública de la pandemia, en cuanto a oportunidad, pertinencia y efectividad de las medidas tomadas; existe evidencia de que esta relación es recíproca: así como la confianza política se relaciona con la colaboración en las medidas sociosanitarias; la eficiencia y la oportunidad de estas medidas afecta a su vez sobre la confianza institucional y gubernamental (Devine et al., 2020). También hay datos que indican que la evaluación de la acción estatal como eficaz tuvo el efecto de aumentar el sentido de la solidaridad en el seguimiento de las medidas sociosanitarias, mientras que una gestión pública percibida como ineficaz aumentaría la incertidumbre y el volcamiento hacia valores egocéntricos (Voicu et al.., 2020). Incluso que la percepción de precariedad en la capacidad de gestión pública de la pandemia, sumada a una percepción de ilegitimidad y debilidad normativa, podría relacionarse con comportamientos transgresores de las medidas sociosanitarias (Palacios et al., 2023).

Semejante es lo que ocurre con papel clave de las comunicaciones oficiales: la evaluación de la calidad, oportunidad y confiabilidad de las comunicaciones oficiales, se vincula con su capacidad para informar y conducir el comportamiento de la población hacia la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias. Los resultados de nuestra investigación indican que la evaluación negativa de la gestión comunicacional de la pandemia obstaculizó en sí misma la generación de representaciones compartidas de los riesgos asociados a la pandemia y de las medidas necesarias para prevenirlos; pero también indirectamente, ya que condujo a muchas personas a la búsqueda de información alternativa en las redes sociales, lo que aumentó la variedad de información disponible y contradictoria entre sí.

La relevancia de la generación de representaciones sociales adecuadas y los procesos cognitivos asociados para la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias había sido advertida muy tempranamente (Páez & Pérez, 2020). Los estudios sobre esta cuestión mostraron que una percepción adecuada del riesgo correlacionaba de manera significativa y positiva con la adopción informada de conductas de protección de la salud, como el uso de mascarillas o el distanciamiento social (Schneider et al., 2021). Estas investigaciones también comprobaron el efecto positivo de una correcta comprensión de la información sobre la enfermedad y sus efectos, sobre la protección y los comportamientos de solidaridad social con respecto a la COVID-19 (Danayiyen et al.., 2020). Incluso estudios en población especializada como el personal de salud pusieron de relieve la relación entre información disponible, conocimiento, percepción del riesgo y comportamiento ante la pandemia (Pérez et al., 2024).

Por otra parte, este fenómeno de proliferación y disposición de información de diferentes fuentes, y del contraste entre comunicaciones oficiales y no oficiales en redes sociales, dificultó también la generación de marcos interpretativos compartidos que permitieran una coordinación de las acciones preventivas, generando lo que se denominó como una infodemia (García, 2020; Martín et al., 2021).

Por tanto, la teoría emergente propuesta, sugiere que estas dimensiones contextuales macrosociales están estrechamente vinculadas con los factores meso y microsociales que se han estudiado respecto de una solidaridad social pandémica como un tipo de comportamiento prosocial, y que deberían ser consideradas también en este nivel de análisis.

Por su parte, haciendo foco en el nivel meso y microsocial sobre una solidaridad social pandémica, el sentido de la corresponsabilidad es ampliamente referido como fuente de motivación para un tipo de comportamiento prosocial que demanda costos y sacrificios personales. En contraposición, en nuestro análisis son resaltados como obstaculizadores de una solidaridad social pandémica ciertos rasgos idiosincráticos de la población, pero también atributos caracterológicos y morales y estados emocionales de los individuos.

Otros estudios centrados en la pandemia de la COVID-19 también ahondaron en este tipo de explicaciones. En esta línea se ha planteado que las tendencias de los individuos a la prosocialidad versus al egoísmo serían buenas fuentes explicativas del seguimiento o incumplimiento de estas medidas, respectivamente (Dinic & Bodroza, 2021; Schneider et al., 2021). Asimismo, el maquiavelismo y la psicopatía correlacionaron negativamente con la adopción de conductas saludables y se asoció positivamente con la tendencia a seguir viviendo la propia vida “como si nada” anormal estuviera sucediendo; por el contrario, un sentido de lo moralmente correcto colaboraría con el seguimiento de medidas que implican renuncias y sacrificios personales (Triberti et al., 2021).

Nuestros resultados muestran también la importancia que cobran las emociones para la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias, pero no por sí solas, sino que en relación con ciertas características morales. Es el caso del miedo, una de las emociones más aludidas en nuestro estudio. La vinculación del miedo con un sentimiento moral de empatía, expresado como miedo a contagiar o perjudicar a otro, aparece motivando la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias. Asimismo, la asociación del miedo con una moral heterónoma, como miedo a la sanción por violar la norma, figura como conducente a obedecer estas medidas. Por el contrario, el miedo en su modulación mayor, como pánico, aparece movilizando hacia el aislamiento social extremo o hacia conductas antisociales, como el acaparamiento de productos de primera necesidad. Este papel del pánico trae a la palestra una tensión propia de la solidaridad pandémica que debe ser considerada: una buena parte de las medidas sociosanitarias a las que se convoca a colaborar implican diversos modos de distanciamiento social que desafían y potencialmente pueden vulnerar formas elementales de solidaridad social que son necesarias a su vez para sostener una solidaridad pandémica (Basaure et al, 2021).

Concordantemente, otros estudios han identificado en la empatía una variable explicativa relevante para la colaboración en el seguimiento de las medidas sociosanitarias: la empatía jugaría un rol en la explicación del seguimiento de medidas como el distanciamiento social o el uso de mascarillas (Galang et al., 2021), y particularmente la empatía hacia las personas más vulnerables al virus (Pfattheicher et al., 2020). Yue y Yang (2021) encontraron que las personas con metas muy compasivas tenían más probabilidades de sentir empatía, lo que las hacía más dispuestas a ayudar a las personas que sufren de COVID-19, pero que era el sentido de la solidaridad lo que mediaba hacia una disposición efectiva a la ayuda. Relacionadamente, se reportó que los mensajes que promovían las medidas de autocuidado generando un estado emocional empático aumentaban la voluntad de las personas para acogerse a dichas medidas, tales como el confinamiento, siendo más eficaces que aquellos amenazantes (Heffner et al., 2021).

Finalmente, los resultados de esta investigación y la teoría emergente que se propone ponen de relieve aspectos críticos acerca del papel potencial de la solidaridad y de sus desafíos frente a desastres complejos de alcance global. Particularmente, en contextos de neoliberalización de los estados nacionales, con su impacto en reducción del alcance en el aseguramiento de derechos sociales, y de altos niveles de desigualdad y vulnerabilidad social, la manera en que estas condiciones se vinculan con crisis de legitimidad, de credibilidad y de confianza política que debilitan la capacidad gubernamental para concitar y conducir la colaboración ciudadana.

De manera semejante a lo observado durante la COVID-19, los estudios sobre desastres han reconocido que este tipo de crisis suelen ser una oportunidad para la emergencia de las expresiones de solidaridad y de apoyo mutuo (Drury et al., 2016); las que también se reconocen como necesarias para el abordaje exitoso de este tipo de crisis de alcance colectivo (Jovita et al. 2019). Pero también en estos estudios se ha alertado que los desastres podrían ser ocasión de agravamiento de la insolidaridad, pudiendo observarse capitalización de intereses privados, agudización de los privilegios y las desigualdades, comportamientos antisociales y de acaparamiento (Klein, 2018), siendo gestionados a veces para la instalación y la actualización de las reglas de juego de la economía neoliberal (Gunewardena & Schuller, 2008).

En tal sentido, la mera invocación a la solidaridad social, sin un correlato en una solidaridad institucional fuerte, podría prestarse para el asentamiento de normatividades claves para las formas de gobierno y de subjetividad neoliberales (Joseph 2013), como la normalización del riesgo y de la vulnerabilidad, el fomento de la obediencia y la adaptabilidad, el desplazamiento de la responsabilidad del Estado a la sociedad civil, responsabilizando a los individuos y las comunidades de gestionar los efectos de crisis que tienen raíces estructurales; o reeditando lógicas propias de la gestión empresarial para el manejo de los desastres (Chandler et al, 2016; Grove 2014).

Conclusiones

El presente artículo contribuye a profundizar desde las ciencias sociales en el estudio y la reflexión crítica sobre la solidaridad como recurso social en contextos de crisis y desastres, aportando a la comprensión de su complejidad sistémica más allá de su invocación populista como una fórmula de contingencia comunicacional que tiende a desgastarlo y vaciarlo de contenido (Benjamin, 2020).

La teoría emergente propuesta sobre solidaridad pandémica permite apreciar la articulación de las dimensiones macrosociales vinculadas con una solidaridad institucional, con aquellas meso y micro sociales relacionadas con la solidaridad social; mostrando la complejidad sistémica de las condiciones necesarias para la colaboración efectiva con las medidas de cuidado sociosanitario en el contexto de la COVID-19. Al mismo tiempo esta propuesta abre un mapa de problemas y de relaciones que deben ser mejor precisadas y profundizadas a través de otros estudios; como por ejemplo sobre la interseccionalidad de las diferentes categorías en que se articulan diversas condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social, y los desafíos específicos que plantea para la solidaridad pandémica tanto en colectivos determinados como para las relaciones intergrupales.

Una limitación consciente de la contribución de este artículo se debe a su focalización en el fenómeno de la solidaridad pandémica tal y como ha sido delimitado. Es necesario para futuras contribuciones poder establecer la relación entre la solidaridad pandémica con otros tipos de solidaridad social que fueron puestos en práctica durante la COVID-19 para abordar colectivamente diversos aspectos de su crisis, como el acceso a alimentos (Tarra, 2021), el apoyo mutuo en aspectos financieros y de labores de cuidado (Bertog & Koos, 2021), la superación del aislamiento y el acceso a la información (González- Tanco, 2021), a través de la autogestión (Igwe et al., 2020, Fernández-Jesús et al., 2021, Radice, 2020) y del voluntariado (Carlsen et al., 2020), entre otras formas de organización. También la relación de este conjunto complejo de respuestas solidarias frente a la crisis, con experiencias y aprendizajes comunitarios previos. Asimismo, sobre su relación con diversas formas de solidaridad intergrupal, sobre todo hacia colectivos más vulnerables, como minorías étnicas (Cipriano et al., 2020), migrantes (Falicov et al., 2020; Libal, 2021) y adultos mayores (Ayalon et al., 2021), entre otras.

Abordar este tipo de interrogantes permitirá también una mayor comprensión sobre la manera en que el estudio de la solidaridad pandémica puede arrojar mejor luz sobre las vicisitudes de la solidaridad para abordar otros tipos de desastres que se generan en condiciones de complejidad social semejantes al de la COVID-19, y que requieran respuestas colaborativas a diferentes escalas sociales. En este sentido, se podría profundizar, por ejemplo, en el estudio de las categorías propuestas en esta teoría emergente y la solidaridad en casos de desastres socioambientales vinculados a los efectos de industrias extractivistas o a las consecuencias del cambio climático (incendios, aluviones, inundaciones, etc.) en los que se interrelacionan las escalas globales y locales.