INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) define los factores de riesgos psicosociales como condiciones laborales que pueden generar estrés, ansiedad y diversos problemas de salud mental en los trabajadores. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) estimó, en el Informe Mundial de Salud Mental del 2019, que el 15 % de las personas en edad de trabajar presenta algún trastorno mental producido como resultado de deficientes entornos laborales. Estos últimos dan cabida a discriminación, desigualdad, excesivas cargas laborales, poco control e inseguridad en el trabajo, todo lo que representa un riesgo para la salud mental. Además, cada año en el mundo se pierden 12 000 millones de días de jornada laboral, como consecuencia de la depresión y la ansiedad, generando pérdidas productivas de un billón de dólares anuales.

Los factores de riesgos psicosociales o de estrés se definen como factores organizacionales disfuncionales que pueden causar efectos negativos sobre la salud (Moreno y Baez, 2010). Kristensen (2010) propuso el Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) para la evaluación de los factores de riesgos psicosociales, basándose en la teoría del estrés. Tiene en cuenta la participación de los actores sociales, trabajadores y directivos basados en la lógica de la prevención, la investigación, regulaciones de seguridad, riesgos profesionales y comportamiento en las empresas. Para el efecto, se evalúan las condiciones psicosociales y la exposición al lugar de trabajo. Una hipótesis similar es la del modelo de agotamiento laboral desarrollado por Freudenberger (1974), que se centra en el fenómeno del agotamiento emocional en el trabajo y los efectos del estrés crónico en los empleados.

Entre otros modelos, se puede mencionar a Karasek y Theorell (1990) quienes ampliaron la teoría de control de la demanda, la cual sugería que riesgos como el estrés laboral están relacionados con la interacción entre demanda y control en el entorno laboral; a esta teoría se añade el rol del apoyo social bajo el modelo de control de la demanda-apoyo social, modelo en el cual la asociación entre demandas laborales y control puede ser mitigada o exacerbada por la presencia de apoyo social. Además, el modelo de demanda y control- MCD de Jonge et al. (2000) plantea que los trabajos de alta tensión (elevada demanda y poco control) conducen a la mala salud, es decir, agotamiento emocional y problemas de salud psicosomáticos; mientras que los trabajos activos (altas demandas, alto control) dan lugar a resultados positivos, es decir, desafíos y satisfacción laborales. Este modelo teoriza que el grado de control sobre la situación ambiental es un aspecto crucial para determinar tanto la salud, como el comportamiento/aprendizaje activo (Karasek, 1998). De otro lado, el modelo de esfuerzo-recompensa propuesto por Siegrist (1996) establece que el estrés laboral se relaciona con un desequilibrio entre esfuerzo y recompensa en el ambiente laboral. Finalmente, el modelo de estrés laboral y factores psicosociales se enfoca en factores como las altas exigencias y las bajas recompensas que pueden contribuir al estrés psicológico y a los problemas psicológicos en los empleados (Siegrist, 1996).

Los modelos anteriormente descritos buscan explicar la presencia de efectos negativos en la salud de las personas. Entre estos efectos se puede mencionar al malestar psicológico. El malestar psicológico se caracteriza por la presencia de síntomas emocionales y cognitivos que indican un estado de incomodidad y perturbación en el bienestar mental. El malestar psicológico consiste en una alteración secundaria a un evento estresor, pero que tiene características adaptativas y funcionales (Dominguez y Alarcón-Parco, 2020). Kessler et al. (1984) desarrollan el modelo de estrés social en su investigación sobre el malestar psicológico, basado en el concepto de estrés psicosocial. Este modelo se utiliza para examinar cómo los factores estresantes sociales y ambientales pueden contribuir al desarrollo de trastornos mentales y malestar psicológico. Asimismo, el modelo de vulnerabilidad-estrés refiere que el malestar psicológico resulta de la interacción entre factores de vulnerabilidad personal y situaciones de inadaptación; este enfoque se centra en cómo las características personales y la exposición a situaciones estresantes conducen al malestar psicológico (Hammen, 2005).

Estudios previos sobre los factores de riesgos psicosociales demuestran que la demanda laboral y el control de trabajo causan insuficiencia en la actividad física, produciendo sintomatologías dolorosas asociadas a enfermedades músculo-esqueléticas e hipertensión arterial (Teixeira et al., 2020; Álvarez et al., 2020; Gutiérrez et al., 2021). También existe una relación inversa entre los factores de riesgos y el bienestar psicológico, y en forma directa con el estrés (Saldaña et al., 2020). Los trabajadores que experimentaron estrés y agotamiento laboral fueron más propensos a tener trastornos mentales; por tanto, el estrés y el agotamiento laboral son factores de riesgo para trastornos mentales (Carrión et al., 2023).

Por otra parte, investigaciones en torno a los factores de riesgos psicosociales y las condiciones organizacionales han señalado que la estima, seguida de exigencias psicológicas y doble presencia, ha influido de manera negativa en el clima laboral y en el aumento de la sintomatología de estrés (Moyano-Sailema et al., 2022). El liderazgo presentó una correlación inversa con los factores de riesgo presentados en el ambiente laboral, la jornada laboral, la interferencia familia-trabajo y violencia con el estrés (Saldaña et al., 2019); mientras que el desempeño laboral y los factores de riesgos psicosociales tales como carga de trabajo, contenido y características de las tareas no han presentado afectaciones (Jacome, 2021).

En España y México, la presencia de factores de riesgos psicosociales como la carga laboral y ritmo de trabajo producen problemas en la salud mental, cansancio emocional, problemas en las relaciones interpersonales conductuales y respuestas cognitivo-emocionales desfavorables (Merino et al., 2018; Hernández-Gracia et al., 2021). En Chile, factores de esfuerzo-recompensa y la violencia en el trabajo se asocian a síntomas depresivos y probabilidades de consumo de droga (Palma y Ansoleaga, 2020). En el Perú, Rodríguez-Rojas et al. (2021) encontraron molestias musculoesqueléticas asociadas a los factores de riesgos en las compensaciones.

De otro lado, si bien se ha sustentado la asociación presente entre los factores de riesgos psicosociales con el malestar psicológico, se estima relevante analizar, además, la presencia de diferencias en dichos factores según sea el trabajador hombre o mujer en la presente muestra. Al respecto, Pérez-Franco (2014), a partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo y Salud (ENETS) con 9503 registros de trabajadores chilenos, encontró que son las mujeres quienes presentan mayores niveles en los riesgos psicosociales laborales. De la misma manera, en el mismo país, la Superintendencia de Seguridad Social (2021) encontró mayores diferencias que desfavorecen a las mujeres en los factores de exigencias psicológicas emocionales, esconder emociones, doble presencia y control de tiempo.

De todo lo anterior se desprende que el malestar psicológico se puede concebir como una consecuencia de los factores de riesgo, que puede manifestarse en forma de estrés, depresión, ansiedad y agotamiento emocional. Por esta razón, dada la inexistencia de estudios relacionados a los factores de riesgos psicosociales y malestar psicológico en el Perú, surge el interés de desarrollar la investigación. Se persigue el objetivo de analizar la relación entre factores psicosociales de riesgo y malestar psicológico en empleados peruanos, con el propósito de llenar este vacío del conocimiento en la realidad peruana. Asimismo, de manera complementaria, se busca identificar si existen diferencias en los factores de riesgos psicosociales según el sexo.

MÉTODO

Tipo de estudio y diseño

Es un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo básico (McMillan y Schumacher, 2005), con diseño empírico, de estrategia asociativa y explicativa (Ato et al., 2013), dado que busca principalmente probar la existencia de un modelo sobre las relaciones entre los factores de riesgo psicosocial y el malestar psicológico.

Participantes

La población estuvo compuesta por trabajadores que realizan actividades laborales en Lima. El tipo de muestreo fue no probabilístico autoelegido (Bologna, 2013). La muestra estuvo conformada por 201 trabajadores. Entre las características más resaltantes están que el 77.1 % son varones, el 48.8 % tienen entre 44 a 56 años, el 39.3 % son casados y el 38.3 % tienen grado de instrucción secundaria. Respecto de las características de sus puestos de trabajo, la mayoría labora en las zonas de Lima Este y Lima Sur (28.9 % en ambos casos), el 55.7 % son puestos operativos, el 85.1 % tiene trabajo presencial y el 54.2 % realiza trabajo de campo.

Instrumentos

El Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo CoPsoq-istas21 en su versión 1.5 (Moncada et al., 2014) permite valorar la exposición psicosocial en el puesto de trabajo. Consta de 38 ítems en escala Likert de cinco puntos, cuyas alternativas son las siguientes: nunca, solo alguna vez, algunas veces, muchas veces y siempre. Específicamente, mide la exposición a seis factores que indagan el desgaste emocional por el trabajo: exigencias psicológicas; trabajo activo y desarrollo de habilidades; inseguridad sobre el futuro; redes sociales, el apoyo social y calidad de liderazgo; doble presencia y estima. Para el presente estudio se analizó la validez de estructura interna a través del análisis factorial confirmatorio, arrojando adecuados índices de ajuste para el modelo de seis factores (CFI = .916; RMSEA=.051). También, se analizó la confiabilidad por consistencia interna, mediante el coeficiente Omega de McDonald y se obtuvieron los siguientes valores: exigencias psicológicas con .837; trabajo activo y posibilidades de desarrollo con .792; inseguridad sobre el futuro con .766; redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo con .827; doble presencia con .667; y finalmente estima con .810.

El Cuestionario de malestar psicológico de Kessler - K10 (Brenlla y Aranguren, 2010) permite medir el riesgo de presentar malestar psicológico inespecífico. Consta de 10 ítems que describen formas en que las personas se sienten o actúan, cuyas respuestas pueden ubicarse de “nunca” a “siempre”. Se aplicó la versión adaptada al español de Brenlla y Aranguren (2010) en Argentina. Para el presente estudio se realizó el análisis factorial confirmatorio, el cual arrojó índices de ajuste adecuados para el modelo unidimensional (CFI =.903; RMSEA =.069). Asimismo, la confiabilidad se evaluó con el coeficiente Omega de McDonald, dando un valor de .892.

Para la recolección de información se aplicó la ficha de datos sociodemográficos con preguntas de opción múltiple para recolectar información acerca de la edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, residencia, grupo ocupacional, régimen de contrato, grado de instrucción, modalidad de trabajo, jornada laboral y tiempo de permanencia.

Procedimiento

Para el levantamiento de datos, se elaboró un formulario en Google Forms que se difundió en redes sociales como Facebook y WhatsApp entre marzo a noviembre del 2023. El formulario contenía los instrumentos psicométricos antes mencionados, la ficha de datos sociodemográficos y el consentimiento informado con los objetivos del estudio. El formulario se envió por mensajes y publicaciones para compartir una invitación abierta con el fin de responderlo de manera autoaplicada. Posteriormente, las respuestas fueron trasladadas a una base de datos en Microsoft Excel.

Análisis de datos

El análisis de datos se ejecutó con el programa estadístico de uso libre RStudio versión 2023.12.1+402 (R Core Team, 2023). Para la evaluación de las propiedades psicométricas de los instrumentos se realizó el análisis factorial confirmatorio con el método de estimación de mínimos cuadrados ponderados con media y varianza ajustada (WLSMV), por ser recomendado al tratar datos en escala ordinal (Flora y Curran, 2004), en este caso los ítems. Asimismo, para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Omega de McDonald. Previo al análisis inferencial de las comparaciones según sexo, se utilizó la prueba Shapiro Wilk, por ser una prueba con potencia elevada para distintos tamaños de muestra y niveles de significancia (Flores-Muñoz et al., 2019; Carmona-Arce y Carrión-Rosales, 2015). Esta prueba arrojó que las variables analizadas no se distribuyen de acuerdo con la normalidad estadística (p<.05), por lo que se decidió aplicar estadística no paramétrica, en este caso la U de Mann Whitney y el correspondiente tamaño del efecto con la correlación rango biserial. Para el análisis multivariado se realizó el modelamiento de ecuaciones estructurales, concretamente una regresión estructural. Los índices de ajuste para la evaluación del modelo fueron el índice de ajuste comparativo robusto (CFI), índice de Tucker Lewis robusto (TLI); error cuadrático medio de aproximación robusto (RSMEA) y el índice de error cuadrático medio estandarizado (SRMR), cuya evaluación de ajuste se realizó a partir de lo indicado por Brown (2015). Asimismo, se hallaron los coeficientes estandarizados (β), la correlación múltiple al cuadrado (R2) y el tamaño del efecto a través de f 2. Finalmente, los valores de tamaño del efecto fueron evaluados con los criterios de Cohen (1992).

Consideraciones éticas

En el presente estudio se siguieron los lineamientos del código de ética y deontología del Colegio de Psicólogos del Perú (2017) y el código de ética de la investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2017). Así, se cumplió con los criterios de uso de instrumentos para la investigación, secreto profesional y confidencialidad. Asimismo, se cumplió con el fin del respeto a la vida y el desarrollo de la calidad de la persona humana, en la dignidad, autonomía y la integridad, considerando la imparcialidad, transparencia e independencia como principios éticos.

RESULTADOS

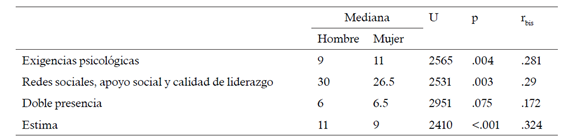

Se realizó una aproximación multivariada de los datos, planteándose un modelo de regresión estructural, el cual se presenta en la figura 1. El modelo mantiene ajuste adecuado (CFI=.946; TLI=.937; RSMEA=.040; SRMR=.049). Los seis factores en conjunto explican el 30 % (R2=.3) del malestar psicológico, asimismo se encontró un tamaño del efecto de f 2=.428, al que corresponde una magnitud grande (>.35) (Cohen, 1992). De otro lado, solamente los factores estima (β=-.27; p=.009) y doble presencia (β=.13; p=.035) mantienen una asociación estadísticamente significativa con el malestar psicológico por mostrar valores p<.05. Sin embargo, exigencias psicológicas (β=-17; p=.059), así como redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo (β=.18; p=.064) presentan valores p levemente alejados del nivel de significación .05. En todos estos casos, los valores de los coeficientes estandarizados corresponden a tamaños de efecto pequeño.

Figura 1 Modelo de regresión estructural de factores de riesgos psicosociales y malestar psicológico

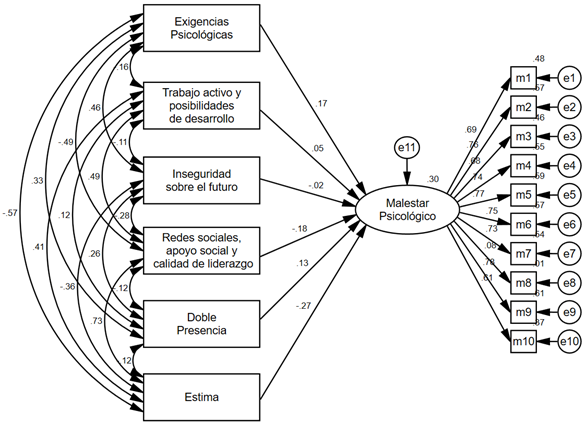

Seguidamente, se buscó establecer si se presentan diferencias según sexo en los factores que afectan al malestar psicológico. Así, en la tabla 1 se muestra que existen diferencias estadísticamente significativas según el sexo en los factores de exigencias psicológicas, redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo, así como estima: las mujeres son las que perciben mayores exigencias psicológicas y menos redes de apoyo y menor estima en su centro laboral. Además, los tamaños de efecto de dichas diferencias son cercanos a un tamaño de efecto mediano (>.30) (Dominguez-Lara, 2018).

DISCUSIÓN

El objetivo central fue estudiar la relación entre los factores de riesgo psicosocial y el malestar psicológico en trabajadores de Lima metropolitana a partir de un modelamiento de ecuaciones estructurales. Se consideró conveniente esta aproximación a los datos por su pertinencia en el análisis de las relaciones entre múltiples variables y ser menos restrictiva que los modelos de regresión, al incluir los errores de medida (Ruíz et al., 2010).

Entre los factores analizados, el factor estima es el que muestra mayor afectación frente al malestar psicológico. Este factor refleja el respeto, reconocimiento y trato justo que se consigue a cambio del esfuerzo realizado en el trabajo, visto a través de si los métodos de trabajo son o no participativos, la presencia de arbitrariedad e inequidad en los ascensos, la asignación de tareas u horarios o si el pago del salario se encuentra acorde con las actividades realizadas (Moreno y Baez, 2010). La importancia de este factor se define mejor desde el modelo esfuerzo-recompensa, pues se concluye que un equilibrio entre los esfuerzos realizados por los trabajadores y las recompensas recibidas protege del malestar psicológico en el trabajo. El análisis prospectivo de Niedhammer et al. (2004) demostró que el desequilibrio esfuerzo-recompensa (ERI) fue un predictor significativo de mala salud autoinformada para hombres y mujeres en Francia. Coelho et al. (2024) encontraron que las puntuaciones más altas para el ERI se asociaron con puntuaciones más altas para estrés percibido (PSS) y síntomas psiquiátricos (SRQ-20) en Brasil. Braunheim et al. (2024) refieren que el modelo ERI en el trabajo permite analizar la percepción subjetiva del estrés relacionada con el trabajo: las altas exigencias y las bajas recompensas dañan la salud mental y física, el bienestar y satisfacción con la vida. Por último, este resultado también coincide con lo encontrado por Guerrero-Barona et al. (2018) en docente españoles, en quienes se asocia mayores niveles de estrés con falta de respeto por parte de los alumnos y escaso reconocimiento social a la labor realizada.

El otro factor que mostró una asociación estadísticamente significativa con el malestar psicológico fue la doble presencia, entendida como exigencias simultáneas del ámbito laboral y doméstico-familiar, en especial cuando las laborales interfieren con las familiares (Moncada et al., 2014). Similar resultado fue observado por Moyano-Sailema et al. (2022) en médicos ecuatorianos, quienes sufrían carga emocional adicional al pensar en sus actividades extralaborales. De igual manera, en trabajadores peruanos se evidenció asociación entre este factor con el síndrome de burnout (García-Torres y Yuli-Posadas, 2023).

De otro lado, los factores que mostraron valores p cercanos al nivel de significancia establecido (.05) son exigencias psicológicas y redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo. Las exigencias psicológicas se entienden como el volumen de trabajo en relación con el tiempo disponible y al involucramiento emocional para con el trabajo (Moncada et al., 2014). Con relación a las exigencias psicológicas, Tacca y Tacca (2019) encontraron en docentes universitarios peruanos su asociación con el estrés percibido. De la misma manera, García-Torres y Yuli-Posadas (2023) hallaron en trabajadores peruanos una asociación directa con el síndrome de burnout. En lo concerniente a redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo, el resultado también coincide con el estudio de Tacca y Tacca (2019) en docentes universitarios. Además, Karasek y Theorell (1990) sugieren que los riesgos como el estrés laboral pueden ser mitigados o exacerbados por la presencia de apoyo social. Así también en estudios como el de Saldaña et al. (2019), el liderazgo presentó una correlación inversa con factores de riesgo del ambiente laboral, jornada laboral, interferencia familia-trabajo y violencia con el estrés.

Otro aspecto relevante es que, en conjunto, los factores de riesgo psicosocial explican en un 30 % (r2=.3) el malestar psicológico, indicando un tamaño de efecto grande. Sin embargo, los factores contribuyen individualmente con tamaños de efecto pequeños (β<.30). Esto sugiere que dichos factores muestran una mayor influencia en el malestar psicológico cuando actúan en conjunto, potenciando mutuamente su afectación. En ese sentido, Moreno y Baez (2010) señalan como característica de estos factores el afectarse unos a otros, de manera que el aumento de los factores psicosociales de riesgo suele generar conductas no adaptativas que propician errores y mayor vulnerabilidad en la persona. En el mismo sentido, se ha evaluado el malestar psicológico de forma general y no vinculado exclusivamente al ámbito laboral, por lo cual un 30 % de explicación es un valor elevado, lo cual refrenda la importancia que tienen las condiciones laborales sobre la salud mental general de las personas. Así, unas condiciones negativas de trabajo se asocian con efectos indeseables para la salud (Mur de Víu y Maqueda, 2011), determinados trastornos mentales se relacionan con el trabajo (Hespanhol et al., 2015). La OMS (2022) ha estimado que el 15 % de adultos tiene un trastorno mental producto de deficientes condiciones laborales.

También se estimó conveniente analizar la diferencia en los factores según el sexo. Así, exigencias psicológicas, redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo, tanto como estima muestran diferencias estadísticamente significativas con tamaños del efecto alrededor de un tamaño mediano (>.3). En los tres factores, son las mujeres las que presentan mayores riesgos. Otros estudios refrendan estos resultados. Al respecto, Catalina et al. (2008) encontraron mayor nivel de riesgo psicosocial en mujeres trabajadoras de Madrid. Asimismo, Mirón et al. (2020) encontraron que trabajadores de pymes mexicanas sufren mayores exigencias emocionales y de tarea. Sin embargo, cabe anotar que, a diferencia de otros estudios (Güilgüiruca et al., 2015; Mirón et al., 2020) en los que las mujeres presentan mayor afectación a nivel de la doble presencia, en este estudio tal diferencia no se da. Esto podría explicarse por lo señalado por García Sainz et al. (2021) quienes indican que el teletrabajo observado a raíz de la pandemia de Covid-19 ha alterado los tiempos de trabajo, su duración, distribución y adaptación al entorno doméstico. Al respecto Méndez et al. (2023) mencionan que el género masculino también fue afectado en este nivel por el confinamiento permanente, lo cual pudiera haber elevado la ocurrencia de doble presencia en los varones.

Finalmente, como limitaciones del estudio, se debe indicar que, en primer lugar, si bien el uso del modelamiento de ecuaciones estructurales parte de la posibilidad de arribar a conclusiones causales sobre las variables, estas conclusiones no se dan en el marco de un diseño experimental, en el cual el criterio de temporalidad (la causa debe presentarse antes del efecto) está claramente explicitado. Otras limitaciones importantes son las relacionadas con la muestra, la cual es relativamente pequeña (201) en comparación a otros estudios sobre la misma temática. De la misma manera, la representatividad de la muestra hacia la población no es posible por el uso de un muestreo no probabilístico.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos sugieren una oportuna intervención en las condiciones laborales que podrían desencadenar comportamientos no adaptativos, producto de los factores de riesgos, entre los cuales los más resaltantes son la estima y la doble presencia. Según la teoría y la evidencia científica, estos factores podrían ser regulados con una adecuada gestión bajo los lineamientos de los modelos de demanda-control (MDC), apoyo social y trabajo activo. Además, son las mujeres quienes se encuentran más expuestas a los factores de riesgo psicosocial en comparación a los hombres, en especial en los factores de exigencias psicológicas, redes sociales, apoyo social y calidad de liderazgo y estima.