INTRODUCCIÓN

La ingesta de proteína es uno de los nutrientes más importantes para los peces marinos debido a su aporte energético para el crecimiento y formación de tejidos, enzimas, hormonas y otras moléculas metabólicas (Limin et al., 2006).Asimismo, la proteína es el nutriente de mayor incidencia en el costo de las dietas formuladas para cumplir con los requerimientos nutricionales específicos de las especies cultivadas (Gatlin III, 2000; NRC, 2011; Calderón, 2019; Choi et al., 2020). Por esta razón, la determinación del nivel mínimo necesario de proteína en la dieta de los peces que permita alcanzar el máximo crecimiento es uno de los mayores desafíos en el desarrollo de alimentos comerciales.

La demanda de proteína de los peces depende de factores tales como la especie, hábitos de alimentación, condiciones de cultivo, fuente proteica, relación proteína energía, temperatura del agua, ambiente (marino o agua dulce) y etapa de desarrollo fisiológico, entre otros (NRC, 2011; Robinson y Li, 1999; Lupatsch et al., 2001).

Los peces marinos carnívoros requieren en su dieta de altos niveles de proteína (40-60%) (Oliva-Teles, 2000; De la Parra et al., 2010; Piaget et al., 2011; Craig y Helfrich, 2017). En general, la estimación del componente proteico se realiza a partir de experimentos de dosis-respuesta, obteniendo la cantidad mínima de proteína dietaria que resultase con el máximo crecimiento (Shearer, 2000). La demanda de proteína es mayor en los estadios de larvas y alevines, comparadas con los de juvenil y adulto (Boonyaratpalin, 1997). El exceso de proteína en la dieta es usado como fuente de energía y puede incrementar la excreción de amonio, de modo que la proteína puede terminar como combustible metabólico, en lugar de contribuir al crecimiento (Anguas, 2001; Martínez, 2002; Angulo, 2018). Los niveles adecuados de este nutriente dan lugar a una mayor porción de proteína retenida, y a la reducción del costo de alimento y de la contaminación del agua (Thoman et al., 1999; De la Parra et al., 2010).

La chita (Anisotremus scapularis) es un pez marino carnívoro, con un régimen proteico elevado (Cota et al., 2017). Es una es-pecie de alto valor comercial para el consumo humano directo por la calidad de su carne. Sin embargo, su cultivo en ambientes confinados se encuentra en un nivel básico, por lo que existe poca información sobre la composición de su dieta y requerimiento de proteína específico. Por consiguiente, el presente estudio tuvo como objetivo investigar sobre el requerimiento de proteína dietaria y evaluar los efectos del nivel de proteína en la dieta sobre el crecimiento e indicadores de utilización del alimento para juveniles de chita (A. scapularis).

MATERIALES Y MÉTODOS

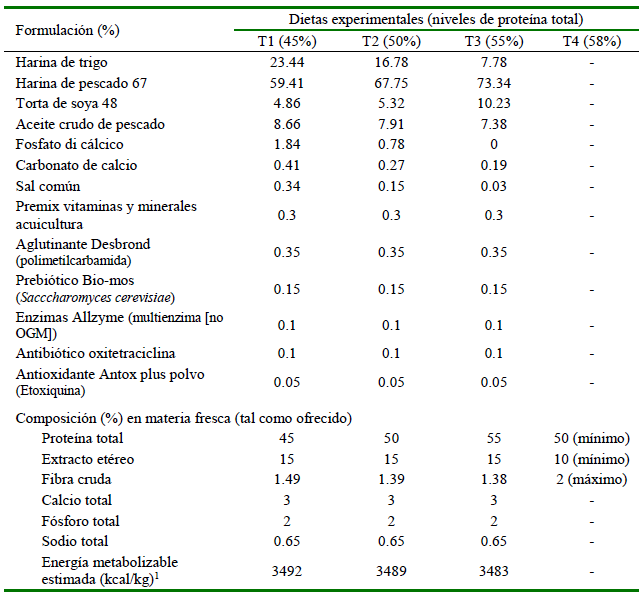

Se trabajó con tres niveles de proteína (45, 50 y 55%), formuladas con base a lo recomendado para especies marinas carnívoras de 40 a 55% de proteína (Boonyaratpalin, 1997; Martínez, 2002; Gao et al., 2005; De la Parra et al., 2010) (Cuadro 1). Juveniles de chita (n=72) fueron extraídos del medio natural procedentes de la playa Arica, Lurín, Lima (18 L 298308.95 m E 8639462.97 m S), y aclimatados a las condiciones experimentales durante dos semanas antes de iniciar el experimento. El peso inicial de los peces fue de 19.95 ± 4.09 g y la longitud de 10.31 ± 0.63 cm. Los peces fueron distribuidos en 12 tanques de 50 L de capacidad, en grupos de 6 peces por tanque.

Cuadro 1 Ingredientes y composición nutricional de las dietas experimentales

1 Determinada a partir de la ecuación propuesta por Janssen (1989), reportado por NRC (1994) para estimar la energía metabolizable en los insumos. EM = 35.87 × MS -34.08 × Ceniza + 42.09 × EE, donde MS (porcentaje de materia seca) y EE (porcentaje de extracto etéreo)

La elaboración del alimento balanceado bajo la forma de pellets se realizó en la Planta de Alimentos Balanceados del Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos, y los análisis de las dietas se hizo en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA), de la Facultad de Zootecnia, ambos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Las tres dietas formuladas y una dieta comercial de referencia (Nicovita Classic Cobia 20, donado por la empresa VITAPRO, Perú) fueron asignadas aleatoriamente a las unidades experimentales (tanques), correspondiendo tres repeticiones por tratamiento.

La cantidad de alimento que recibieron los juveniles de chita fue con base al 3% de la biomasa y el cálculo de la cantidad de alimento fue periódico (según biometría) durante 56 días. Se ofreció 3 veces al día, a las 08:00, 12:00 y 16:00 horas. La ingesta de alimento se determinó mediante el método de consumo a saciedad, el cual consiste que el pez consuma hasta saciarse en un periodo de 30 minutos luego dejan de consumir, momento que se registra el alimento no consumido para cada unidad experimental y en cada turno de alimentación. La ingesta es determinada mediante la diferencia entre el alimento suministrado y el no consumido.

Cada tanque de peces tuvo un flujo continuo de agua y constante aireación para mantener el oxígeno disuelto por lo menos a un 80% de saturación. El agua fue reciclada continuamente a través de un separador de sólidos tipo tamiz compuesto por fibra perlón y dos filtros de manga de 1 µm; seguido de un skimmer Red Devil y, finalmente, un biofiltro compuesto por segmentos de tubo corrugado de 0.5" y ruleros como sustrato para las bacterias nitrificantes, con 2 kg de carbón activo para retener los compuestos nitrogenados.

Los parámetros de calidad de agua se midieron con un pH-metro portátil, oxímetro digital portátil (modelo YSI DO200A-4) y fotómetro (modelo YSI 9500). Los parámetros de calidad del agua se midieron diariamente en el punto de término del tratamiento de nitrificación y toma de agua hacia el retorno para su recirculación a través de los tanques de peces. Durante el periodo experimental, la temperatura fue 25.3 ± 0.58 °C, pH 7.79 ± 0.21, alcalinidad 82 ± 48.51 ppm, nitrógeno amoniacal 0.2 ± 0.22 ppm, nitrito 1.39 ± 0.93 ppm, oxígeno disuelto 6.12 ± 0.21 ppm y la saturación de oxígeno de 90.8 ± 3.58%.

Los peces de cada tanque fueron colocados en un recipiente de agua de mar con aireación para la determinación de los parámetros biométricos. Los peces fueron pesados de forma individual cada 14 días utilizando una balanza de precisión digital con capacidad máxima de 2 kg ± 0.01 y la longitud total de cada pez se determinó con un ictiómetro de 30 ± 0.1 cm. Los parámetros para evaluar el crecimiento fueron: Ganancia de peso, G (g) = Wt -W0; Incremento de longitud, ÄL (cm) = Lt -L0; Tasa especifica de crecimiento, TEC (%) = ln (Wt) -ln (W0) x 100/t, donde t es el tiempo de observación en días; y Conversión alimenticia, CA = Alimento consumido/ganancia de peso.

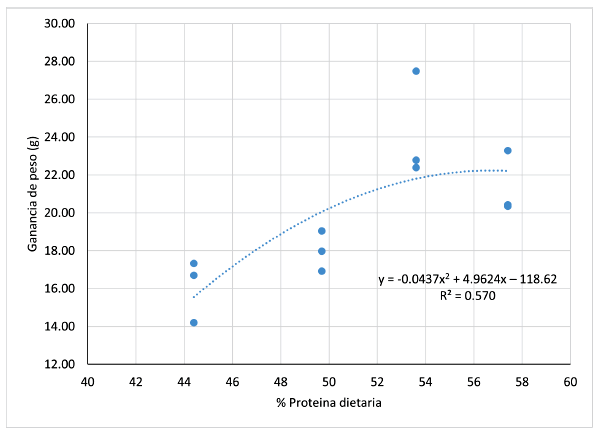

La relación entre el nivel de proteína en la dieta y la ganancia de peso fue determinada, siguiendo el modelo matemático expuesto por Pesti et al. (2009), que emplea la ecuación polinomial de segundo orden, siendo Y = -0.0437x2+4.9624x-118.62 (R2=0.57), donde "Y" es la ganancia de peso y "x" el nivel de proteína dietaria.

Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza seguido de la prueba Tukey para determinar las diferencias de medias entre tratamientos con un p<0.05. El requerimiento de proteína para la especie se estimó a partir del aumento de peso corporal utilizando el modelo de análisis de Regresión Polinomial de Segundo Orden. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el Complemento de Microsoft Office Professional Plus Excel 2016, denominado RealStats-2007.

RESULTADOS

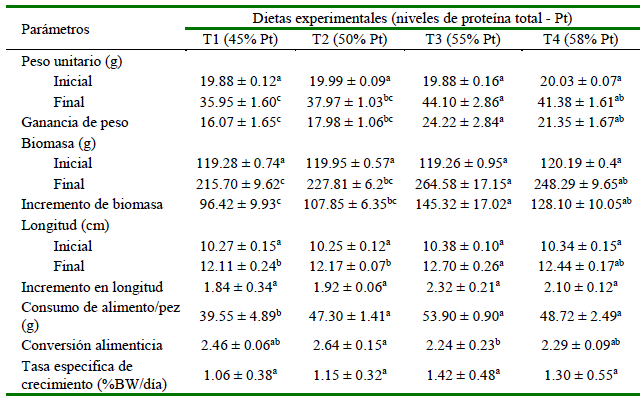

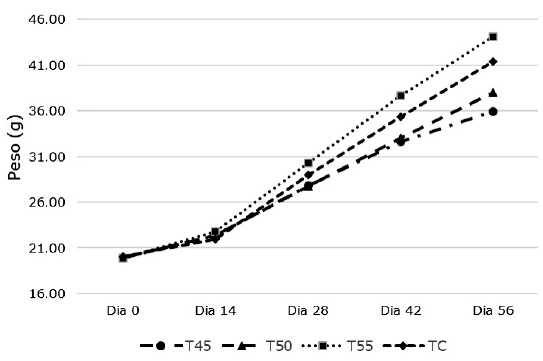

Los datos sobre el crecimiento de la Chita (A. scapularis) muestran que hubo mayor ganancia de peso (24.22 ± 2.84 g) cuando el nivel de proteína dietaria fue 55% (Cuadro 2). Los peces alimentados con las dietas con niveles de proteína de 45 y 50% mostraron una menor ganancia de peso, como también una menor eficiencia de utilización del alimento. Los peces alimentados con la dieta comercial (58% de proteína) mostraron un menor crecimiento que la dieta T3. La diferencia en el crecimiento entre tratamientos se acentúa con el transcurrir del tiempo (Figura 1). El nivel óptimo de la proteína en la dieta con base a una máxima ganancia de peso fue de 56.78% (Figura 2).

Cuadro 2 Crecimiento y utilización del alimento por juveniles chita (Anisotremus scapularis), alimentados con dietas con cuatro niveles de proteína

a,b,c Superíndices dentro de filas expresan diferencias significativas (α=0.05) T4: dieta comercial (alimento para pez marino "Cobias" Rachycentron canadum)

Figura 1 Variación del peso (g) de juveniles de Chita (Anisotremus scapularis) en función del tiempo (d)

Figura 2 Relación entre la ganancia de peso (g) y los niveles de proteína en la dieta (%) para juveniles de Chita (Anisotremus scapularis) utilizando una regresión polinomial de segundo orden

La tasa especifica de crecimiento (TEC) fue de 1.06% BW.d-1 para peces alimentados con la dieta de menor contenido proteico y de 1.42% para los alimentados con la dieta conteniendo 55% de proteína, sin diferencias significativas entre tratamientos (p>0.05). Asimismo, el consumo de alimento en los tratamientos con 50% (T2) y 55% (T3) de proteína y con la dieta comercial (T4) no fue estadísticamente diferente (p>0.05) entre sí, pero mostraron diferencias significativas favorables respecto a la dieta con 45% de proteína (T1). Por otro lado, el incremento en longitud de las chitas entre tratamientos fue estadísticamente similar (p>0.05) (Cuadro 2).

El mayor consumo de alimento y la mayor ganancia de peso en T3 (55% de proteína) están relacionados con la conversión alimenticia (CA) de 2.24 ± 0.23, superando a los resultados de los demás tratamientos, aunque solo mostró diferencias significativas favorables con T2 (50% de proteína) (Cuadro 2).

DISCUSIÓN

Según el NRC (2011), el requerimiento promedio de proteína en dietas para crecimiento de las especies marinas carnívoras cultivadas puede oscilar entre 31 y 55%. En ese sentido, Anguas (2001) sugiere un valor de 55% de proteína cruda (PC) como apropiado para cabrilla arenera (Paralabrax maculatofasciatus), de allí que fuera utilizado para el presente estudio, por ser una especie filogenéticamente relacionada a la chita y con semejante hábito de alimentación. Asimismo, Piaget et al. (2011) recomiendan un valor entre 54 a 60% para lenguado fino (Paralichthys adspersus).

La dieta T3 con 55% de proteína dio lugar a una mayor ganancia de peso (24.22 g) que las dietas T1 y T2, pero estadísticamente similar a la dieta comercial (t4). La ganancia de peso en T3 es ligeramente superior al 23.4 g hallado por Choi et al. (2020) para el Abadejo de Alaska (Gadus chalcogrammus), alimentados con dietas de 55% de proteína.

La estimación para hallar el nivel óptimo del nutriente en la dieta del presente estudio ha sido utilizada también por Choi et al. (2020) en juveniles de abadejo de Alaska (Gadus chalcogrammus). Por otra parte, Shearer (2000) menciona que esta metodología es una de las más utilizadas para estimar el requerimiento de cualquier nutriente en la dieta de peces.

El 56.78% de requerimiento de proteína obtenido mediante la ecuación polinomial de segundo orden es congruente con los resultados de Cota et al. (2017) y Dionicio et al. (2017), quienes suplementando dietas a juveniles de chita encontraron que el nivel de 50% de proteína dio una mayor ganancia de peso (29.57 y 56.74 g en 106 y 88 días de experimentación, respectivamente). No obstante, la ganancia de peso fue superior a los 3.17 g reportados por Gracia et al. (2003) con una dieta con 53.36% de proteína suple-mentada al róbalo blanco (Centropomus undecimalis) por 60 días. Por otro lado, Angulo (2018) determinó una mayor ganancia de peso (64.71 g) con una dieta con 50% de proteína al pargo lunarejo (Lujtanus guttatus), pero dicho estudio tuvo una duración de 120 días. Se reconoce que la necesidad de proteína en la dieta varía según la especie, hábitos alimentarios, estado fisiológico y de desarrollo, condiciones de cultivo, fuentes de proteína, niveles de energía dietaría y la relación proteína: energía (Robinson y Li, 1999; Lupatsch et al., 2001).

Los juveniles de chita que recibieron la dieta T3 alcanzaron la mayor longitud (12.7 cm), aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Cota et al. (2017) hallaron una mayor longitud en juveniles de chita (14.71 ± 0.75 cm) debido al mayor tiempo de duración del experimento (88 días). Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Dionicio et al. (2017) y Angulo (2018) en chitas cuando suministraron 40 y 50% de proteína en la dieta, obteniendo longitudes de 3.12 y 6.61 cm y de 4.21 a 6.72 cm, respectivamente.

Los valores de tasa especifica de crecimiento (TEC) para juveniles de Chita alimentados con niveles de proteína dietaría de 45% fue de 1.06% BW.d-1 y para el grupo de consumió la dieta con 55% de proteína fue de 1.42% BW.d-1, sin diferencias entre grupos. Estos valores son inferiores a los observados para el lenguado de Florida (Paralichthys lethostigma) de 1.73 a 2.1% para grupos que consumieron dietas con 45 a 51% de proteína (Gao et al., 2005). En forma similar, la TEC del presente estudio fue inferior a los valores determinados para la cabrilla arenera (Anguas, 2001) y a los de abadejo de Alaska, probablemente por iniciar los ensayos con pesos menores (2.5 y 4.5 g, respectivamente). Por otro lado, fueron cercanos a los observados para el róbalo blanco (Gracia et al., 2003) y para la chita (Cota et al., 2017), mientras que fue superior a la TEC del lenguado fino, quizás por un mayor peso inicial y mayor tiempo de experimentación (Piaget et al., 2011).

De los resultados publicados por otros autores, se observa que el incremento en los niveles de proteína genera, desde un cierto nivel, una disminución en los valores de TEC (Gao et al., 2005; Gracia et al., 2003; Choi et al., 2020). De Silva y Anderson (1995) explican este patrón como la respuesta a un desequilibrio en la relación proteína/energía de las dietas cuando las fuentes energéticas no proteicas disminuyen con un aumento concomitante del contenido de proteínas, induciendo al cambio de la ruta metabólica de la proteína, pasando de la síntesis proteica para crecimiento a la de producción de energía. Dado que esta es una respuesta frecuentemente observada en varias especies de peces, se sostiene que la dieta con 58% de proteína en este experimento (dieta comercial) estaría desequilibrada en la relación proteína/energía debido al exceso de proteína, la cual habría sido una de las causas de la depresión del crecimiento de los peces alimentados con aquella dieta, respecto al valor óptimo determinado (1.42 ± 0.48% TEC; 55 % PT).

La ingesta de alimento en el presente estudio mostró una tendencia de ascenso hasta un nivel de 55% de proteína total para descender cuando se alcanzó el nivel de 58% en la dieta comercial. El consumo de alimento se incrementa cuando la dieta presenta deficiencia de algún nutriente (Choi et al., 2020; Anguas, 2001). Los peces ajustan el consumo de alimento para satisfacer los requerimientos de energía metabólica; sin embargo, una vez que se satisfacen los requerimientos mínimos, la ingesta diaria puede estar relacionado con la calidad de la dieta y con el contenido proteico (De Silva y Anderson, 1995). En tales casos, los peces pueden ajustar la ingestión de alimentos en función del contenido de energía digestible de la dieta. Por el contrario, una dieta que contenga un exceso de energía puede reducir el consumo de alimento y, por lo tanto, la ingesta de la cantidad necesaria de proteínas y otros nutrientes esenciales para un crecimiento óptimo (NRC, 2011).

La conversión alimenticia fue significativamente favorable para el grupo T3 (55% de proteína) con relación al grupo T2 (50% de proteína) y numéricamente menor a los otros dos grupos. Estas tendencias fueron similares a conversiones alimenticias de 1.32 y 2.5 en chitas que consumieron dietas con 50 y 40% de proteína (Dionicio et al., 2017). Comparaciones similares han sido reportadas (Angulo, 2018; Anguas, 2001; Cota et al., 2017) para diversas especies de peces, con lo cual queda demostrado que el nivel proteico en la dieta afecta la conversión alimenticia.

CONCLUSIONES

El nivel de proteína en la dieta para los juveniles de Anisotremus scapularis debe ser de 56.8%, dado que es el nivel óptimo que se asocia a un crecimiento máximo y una mejor relación de conversión alimenticia.

Un aumento en el nivel de proteína en la dieta por encima de este valor influye desfavorablemente en la performance de los peces y en la utilización del alimento.

uBio

uBio