INTRODUCCIÓN

El parasitismo gastrointestinal (PGI) es una de las afecciones sanitarias de mayor importancia en el ovino (Caballero et al., 2009), pues afecta el rendimiento productivo y reproductivo (Lacasta et al., 2008), además de los costos implicados en los tratamientos, todo lo cual reduce la rentabilidad del ganadero (Toro et al., 2014).

El PGI en el ovino es ocasionado por protozoarios, nematodos y trematodos. Dentro de los primeros, Eimeria sp afecta a los borregos y animales inmunosuprimidos (Chartier y Paraud, 2012). Los nematodos prevalentes en el ovino en Chile que afectan al ganado ovino pertenecen a la familia Trichostrongylidae (Ostertagia, Trichostrongylus) y a los géneros Oesophagostomum, Chabertia y Nematodirus (Sievers et al., 2002; Toro et al., 2014). Por otro lado, Fasciola hepatica es el principal trematodo que afecta a rumiantes de interés económico, así como a otras especies animales y accidentalmente al hombre (Vargas et al., 2003; Mas-Coma et al., 2005).

En las últimas décadas se ha registrado un aumento temporal en la incidencia de la infección por Fasciola en ovejas (Martínez-Valladares et al., 2013), habiéndose relacionado con cambios climáticos globales (Bosco et al., 2015) y modificaciones en los sistemas de riego, favoreciendo el ciclo de vida de los hospederos intermediarios. En plantas faenadoras de Chile, los bovinos concentran el 98% de los hallazgos de este parásito a nivel nacional (SAG 2019). En Chile, la masa ganadera ovina se concentra principalmente en la región austral de Magallanes y, en consecuencia, el 90% de faena ovina nacional ocurre en esa región (SAG 2019).

En la comuna de San Clemente, Región del Maule, la producción ovina es realizada por pequeños productores bajo el concepto de agricultura familiar campesina, en sistemas de libre pastoreo con acceso a cursos de agua provenientes de acequias cordilleranas, no disponiéndose de registros de prevalencia parasitaria en ovinos de esta zona. En general, la crianza ovina de la zona es precaria y con escasa o nula innovación en los sistemas productivos. Ante este panorama epidemiológico, el objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de PGI y Fasciola hepatica y su asociación con las variables sexo, edad y manejo sanitario con el fin de implementar mejoras en los sistemas productivos y planes de prevención y control de parásitos en el ganado ovino, considerando el potencial zoonótico que alguno de estos parásitos representa.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la comuna de San Clemente (35°332 003 S 71°292 003 O), en la precordillera de la región del Maule, Chile. La zona presenta una temperatura media anual de 14.8 °C y una precipitación anual de 792 mm. Además, en esta comuna pasan afluentes provenientes de los ríos Maule, Claro y Lircay.

Se realizó un muestreo por conveniencia, de tipo descriptivo y corte transversal entre agosto y noviembre de 2022 (invierno-primavera). Dado que no se dispone de datos formales de la masa ovina presente en la comuna, se muestrearon siete predios ubicados en la zona precordillerana de la comuna, donde se crían un máximo de 20 ovinos por predio. Los animales muestreados eran de la raza Suffolk Down, destinados para a la producción de carne, con rango etario entre 6 meses y 8 años.

Se colectaron 100 muestras fecales (10 g) por vía rectal utilizando guantes de nitrilo. Las muestras fueron trasladadas en refrigeración al Laboratorio de Parasitología de la Universidad Santo Tomás, Talca, Chile, para su inmediato procesamiento. Se consideraron tres grupos etarios: 0-12, 13-24 y >24 meses. Además, se consideró la variable sexo (macho, hembra) y el estado sanitario, que considera la aplicación de antiparasitarios en los últimos tres meses (Sí, No).

No existe un programa de desparasitación oficial ovina recomendado por las autoridades sanitarias en Chile y es cada predio quien realiza la toma de decisiones de forma independiente basado en su realidad local. Los manejos sanitarios efectuados por los predios en estudio se basaron en el uso de nematodicidas antes de comenzar el pastoreo con posteriores dosificaciones basadas en recomendaciones médico-veterinarias o de parte de técnico pecuario asesor de cada predio. Los fármacos utilizados fueron lactonas macrocíclicas en más del 50% de los predios consultados, seguido por fenbendazol en las dosis sugeridas por el prospecto y estimando el peso en base a la conformación física de los animales. Los predios que realizaron manejo sanitario frente a Fasciola hepatica se basaron en uso de triclabendazol al menos una vez al año (finales de invierno) con posteriores dosificaciones según las recomendaciones de cada predio. Asimismo, los predios que indicaron manejo sanitario frente a coccidias lo realizaron al menos una vez al año de forma preventiva con sulfadimidina sódica en dosis recomendadas en el prospecto.

En una planilla Excel se registró el sexo, edad y estado sanitario de los animales muestreados. Las muestras fecales (10 g) se procesaron mediante la técnica de sedimentación de Dennis modificada (Correa et al., 2016) para la determinación de huevos de Fasciola hepatica y Paramphistomum sp y la técnica de flotación de Sheather (Hansen y Perry 1994, Rodríguez et al., 1994). Además, se realizó la determinación cuantitativa de huevos de nematodos y

ooquistes mediante la técnica de McMaster modificado (Benavides, 2013), donde se consideró como una carga leve a animales con 50 a 200 hpg, con carga moderada con >200 y <800 hpg, y con carga alta con >800 hpg (Morales et al., 2012). Los helmintos fueron identificados con base a las características morfológicas de los huevos (Fiel et al., 2011), empleando microscopio óptico y lupa estereoscópica. La determinación de la taxa de los huevos tipo Trichostrongylidae, Nematodirus sp y ooquistes de Eimeria sp se realizó mediante uso de claves taxonómicas establecidas en libros y atlas de parasitología (Deplazes et al., 2016).

Se determinó la prevalencia (número de animales positivos dividido entre el total de animales muestreados). Se consideró como animal positivo al que presenta al menos una forma parasitaria de determinada taxa en estudio. Se realizó estadística descriptiva y se analizaron los resultados mediante la prueba de Chi-cuadrado y de Fisher. La relación entre carga parasitaria y las variables sexo y manejo sanitario se determinó mediante la prueba no paramétrica de Mann Whitney; y para la variable edad, por la prueba de Kruskal Wallis. Todos los análisis se realizaron utilizando el programa estadístico GraphPad Prism 10.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parásitos encontrados en el estudio se presentan en el Cuadro 1. Se observó una mayor prevalencia de parásitos tipo Trichostrongylidae (68%), seguido de F. hepatica (47%) y Nematodirus sp (25%). Asimismo, se encontró una prevalencia de 43% de Eimeria sp,

La prevalencia de F. hepatica encontrada coincide con lo reportado por Campos (2018) en la provincia de Pataz, Perú, donde señalan una prevalencia de 42.3% en ovinos mediante análisis coprológico. Bajo el mismo análisis, Martínez-Valladares et al. (2013) detectó 59% de prevalencia de huevos F. hepatica y 100 % de prevalencia de huevos de PGI en predios muestreados de la comunidad autónoma de Castilla y León en España. Por otro lado, Del Campo Montecino (2015) reportó prevalencias de 96.2% de parásitos gastrointestinales en Chile, mientras que Ninamancco et al. (2021) en Perú encontraron frecuencias de huevos de tricoestróngilos y Nematodirus sp de79.1 y 25.1%, respectivamente similar a lo reportado en este estudio.

Cuadro 1. Prevalencia de parásitos gastrointestinales diagnosticados en 100 ovinos de la comuna de San Clemente, Chile (invierno-primavera de 2022)

| Parásito | Positivos (n) | Prevalencia (%) |

|---|---|---|

| Eimeria sp | 43 | 43 |

| Trichostrongylidae1 | 68 | 68 |

| Nematodirus sp | 25 | 25 |

| Fasciola hepatica | 47 | 47 |

Se asume que existen diferencias en número de animales muestreados entre estudios, así como la influencia de factores tales como la raza, tipo de producción y época del año, entre otros; sin embargo en todos los casos se confirma que las especies de PGI, Nematodirus sp, Fasciola hepatica y coccidias son especies parasitarias de importancia gran frecuencia en la producción ovina. Asimismo, en lo que respecta a comparaciones inter-especie, la prevalencia de Eimeria sp fue superior al 24% reportado por Barraza et al. (2016) en caprinos en la región de Coquimbo, Chile.

Es importante destacar que la prevalencia de PGI y Fasciola hepatica en ovinos varía según la zona geográfica. Martínez-Valladares et al. (2013) concluyeron que la prevalencia de infecciones por PGI y F. hepatica estuvo directamente influenciada por la humedad y también por las precipitaciones en el caso de F. hepatica. El presente estudio se realizó en invierno-primavera y en el caso de F. hepatica se ha demostrado que en Chile temperaturas sobre los 10 °C se evidencia desarrollo del huevo del trematodo Barriga (2002).

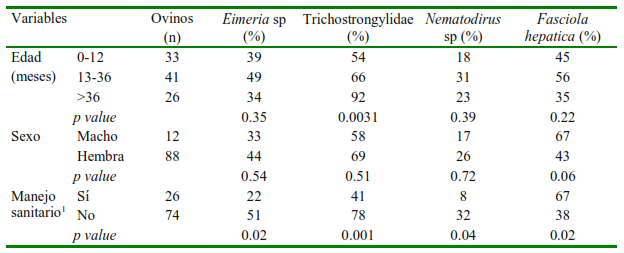

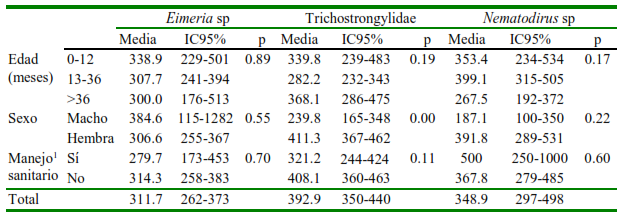

El análisis de las tres variables epidemiológicas (edad, sexo y manejo sanitario) se presentan en el Cuadro 2. Respecto al grupo etario, los ovinos presentaron tasas mayores de prevalencia de parásitos de la familia Trichostrongylidae según el avance de la edad (p=0.003). Sin embargo, la presentación de otros tipos de PGI no fueron influenciados por la edad. En el caso de Eimeria sp, la carga parasitaria fue mayor en animales jóvenes menores a 1 año (Cuadro 3); sin embargo se observó una mayor prevalencia en animales en el rango 13-36 meses (Cuadro 2). El cuadro clínico de coccidiosis en el ganado se asocia a animales jóvenes y en periodo de lactancia; no obstante, en el resto de los rangos etarios, si bien rara vez presentan signología clínica, contribuyen a la contaminación ambiental mediante la eliminación de cargas variables de ooquistes (Deplazes et al., 2016).

Cuadro 2. Tasa de prevalencia (%) de parásitos gastrointestinales en una población ovina de la comuna de San Clemente, Chile, según grupo etario, sexo y manejo sanitario (invierno-primavera de 2022)

1 Aplicación de antiparasitarios en los últimos tres meses (Sí, No)

Los promedios geométricos de la carga parasitaria en ovinos positivos a huevos tipo Strongylus (Trichostrongylidae) y Nematodirus sp fueron de 393 y 349, respectivamente, considerándose cargas moderadas (Cuadro 3). Así también el promedio de carga parasitaria por ooquiste s de Eimeria sp fue de 312 hpg, lo cual también se considera carga parasitaria moderada (Cuadro 3).

Cuadro 3. Media geométrica de la carga parasitaria de una población ovina de la comuna de San Clemente, Chile, según grupo etario, sexo y manejo sanitario (invierno-primavera de 2022)

1 Aplicación de antiparasitarios en los últimos tres meses (Sí, No)

Respecto a la variable manejo sanitario, se encontró mayor prevalencia de F. hepatica entre animales dosificados dentro de los tres meses previos al estudio (67%) versus no dosificados (38%) (p=0.02), posiblemente debido al tratamiento inadecuado con fármacos fasciolicidas, inadecuada frecuencia y/o dosificación, lo cual podría estar generando algún grado de resistencia, aunado a un deficiente manejo sanitario y ambiental de los predios.

Los fármacos más utilizados en la distomatosis ovina son el triclabendazol, closantel, clorsulon ynitroxinil (Stuen y Ersdal, 2022). En este estudio, los administradores de los predios indicaron dosificar a los ovinos con triclabendazol al menos una vez al año; sin embargo, no cuentan con un programa de desparasitación definido frente a esta especie parasitaria. La resistencia al triclabendazol ha sido demostrada en diversos estudios (Stuen y Ersdal, 2022), incluyendo países vecinos como Argentina (Larroza et al., 2023). Por otro lado, en regiones andinas de América del Sur, se ha demostrado que si bien, el fármaco tiene una adecuada eficiencia en el ganado ovino, la tasa de reinfección a los 5 meses supera el 60% (Rodríguez-Hidalgo et al., 2024).

Por otro lado, se ha demostrado que la rotación de pasturas junto con la desparasitación regular alternando grupos químicos antihelmínticos es efectivo para reducir la presencia de parásitos gastrointestinales en ovinos (Del Campo Montesino, 2015). En cuanto a la variable sexo, no se observaron diferencias significativas entre las cargas parasitarias de los parásitos tricoestrongilidos presentando mayores cargas parasitarias los machos respecto a las hembras. No así con el resto de las variables y taxas en estudio.

El biparasitismo más frecuente estuvo conformado por los géneros Eimeria sp - Nematodirus sp (11%) y Eimeria sp - Fasciola hepatica (12%), mientras que el triparasitismo más frecuente fue con Eimeria sp - Trichoestrongylidae - Nematodirus sp y Eimeria sp - Nematodirus sp - Fasciola hepatica (Cuadro 4).

Cuadro 4. Prevalencia de bi y multiparasitismo en muestras fecales con huevos de helmintos y ooquistes de ovinos de la precordillera de la comuna de San Clemente, Chile (invierno-primavera de 2022)

| Parasitismo | Muestras (n) | Prevalencia (%) |

|---|---|---|

| Monoparasitismos | 40 | 42 |

| Biparasitismos | 31 | 32 |

| Multiparasitismos | 25 | 26 |

CONCLUSIONES

Los ovinos de la comuna de San Clemente, región del Maule, Chile se encuentran infectados con parásitos gastrointestinales Eimeria sp, Nematodirus sp y Trichostrongylidae, junto con el trematodo con potencial zoonótico F. asciola hepatica.

Los ovinos presentan mayores niveles de prevalencia de infección por parásitos de la familia Trichostrongylidae con el avance de la edad de los animales.

Los ovinos no tratados dentro de los últimos tres meses presentaron mayor prevalencia de parásitos gastrointestinales, con excepción de F. hepatica donde los animales tratados presentaron una mayor tasa de prevalencia.

Se observa presencia de bi-y multi-parasitismo en los ovinos.

uBio

uBio