INTRODUCCIÓN

La variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) es un parámetro útil en la evaluación de la salud cardiaca y del sistema nervioso vegetativo; su análisis ha sido implementado en diversas áreas de la medicina desde su descubrimiento en 1963 (Malik y Camm, 1996; Billman, 2011; Gernot, 2017). La HRV es el grado de fluctuación en la longitud de los intervalos entre un latido cardiaco y el siguiente. Se interpreta como el resultado del control del sistema nervioso vegetativo y otros mecanismos reflejos homeostáticos que responden a las condiciones cambiantes a las que está expuesto un sujeto vivo (grado de actividad física, estrés mental o físico, ciclos circadianos etc.) (Malik y Camm, 1996; Ramírez, 2017). Este parámetro puede analizarse mediante métodos matemáticos en el dominio del tiempo o de la frecuencia (Malik y Camm, 1996).

Los métodos en el dominio del tiempo analizan la estadística de la variabilidad en términos del tiempo y duración de los intervalos entre dos ondas R (RR) del electrocardiograma (ECG), mientras que los métodos en el dominio de las frecuencias analizan la HRV en relación con la amplitud y fase relativas de las ondas registradas durante el registro ECG, derivando gráficamente la información del espectro de potencia de la señal (Malik y Camm, 1996; Ramírez, 2017). Los principales índices en el dominio del tiempo son la desviación estándar de los intervalos NN (SDNN), la desviación estándar del promedio de intervalos NN (SDANN), la raíz cuadrada de la media de las diferencias de intervalos NN sucesivos elevados al cuadrado (RMSSD), el número de diferencias de intervalo entre intervalos NN consecutivos mayores a 50 milisegundos (NN50) y la proporción derivada de la división del NN50 en el número total de intervalos NN (pNN50) (Malik y Camm, 1996; Gernot, 2017; Ramírez, 2017; Shaffer y Ginsberg, 2017).

Los índices en el dominio de la frecuencia son la banda de alta frecuencia (HF) que se encuentra entre los 0.15 y 0.4 Hz, la banda de la baja frecuencia (LF) que se encuentra entre los 0.04 y 0.15 Hz, la banda de muy baja frecuencia (VLF) entre los 0.003 y 0.04 Hz, la banda de ultra baja frecuencia (ULF) con ritmos menores a los 0.003 Hz, la relación de las altas y bajas frecuencias (LF/HF) y la potencia total (TP) (Gernot, 2017; Ramírez, 2017; Shaffer y Ginsberg, 2017).

Se conoce que la HRV representa la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre el corazón en relación con la actividad respiratoria, humoral, barorreceptora y termoregulatoria en condiciones fisiológicas y patológicas (Malik y Camm, 1996; Gernot, 2017). Sin embargo, aunque se han realizado estudios de HRV en medicina veterinaria de pequeñas especies (Calvert y Jacobs, 2000; Matsunaga et al., 2001; Oliveira et al.; 2014; Vargas-Pinto et al., 2017), específicamente en caninos, aún no hay un consenso sobre los métodos y valores de referencia de la HRV que permitan su utilización en la clínica diaria y mucho menos en condiciones ambientales extremas como es el ambiente de hipoxia hipobárica en altitudes medias, altas, muy altas y extremas (Barry y Pollard, 2003; Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015; Chueainta et al., 2019).

Por lo anterior, y sabiendo que la altitud produce el fenómeno de hipoxia hipobárica y que puede desencadenar procesos fisiopatológicos como la hipertensión pulmonar (Vogel y Hannon, 1966; Martínez, 2017), el propósito del presente estudio fue estudiar el comportamiento de la HRV en grandes altitudes, específicamente en la ciudad de Bogotá, Colombia, la cual se encuentra a 2600 msnm y presenta una gran población de caninos como animales de compañía (Barry y Pollard, 2003; López, 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, entre febrero y septiembre de 2021. Fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional de Colombia (Acta 02-008-20).

Se utilizaron 30 perros, mayormente mestizos (n=19), así como de las razas Husky Siberiano (n=3), Cocker Spaniel (n=2), Schnauzer estándar, Doberman, Weimaraner, Pastor Australiano, Border Collie, y Pitbull (n=1 por raza). Solo se consideraron perros sanos, de 1 a5 años,10 a30 kgde peso corporal, mesocéfalos o dolicocéfalos, de condición corporal 4 a 7 de 9 (Freeman, 2011) y residentes permanentes de Bogotá, (nacido en la ciudad o al menos con 2 años de residencia permanente).

Los caninos se obtuvieron a través de una convocatoria en la Universidad Nacional de Colombia, y se les realizaron tres pruebas para su selección: 1) Anamnesis y examen físico para excluir posibles patologías, 2) Exámenes paraclínicos: hemograma, alanino amino transferasa (ALT) y creatinina, y examen ecocardiográfico para descartar anormalidades cardiacas; y 3) Registro Holter de 60 minutos (5 electrodos adhesivos a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo, cuarto y sexto espacio intercostal del lado derecho y a nivel del manubrio del esternón previa depilación). El registro Holter se realizó en un cuarto aislado de otros animales, en el cual los caninos podían caminar, sentarse y acostarse libremente, y beber agua.

Los índices de HRV obtenidos en el dominio del tiempo fueron frecuencia cardiaca, la desviación estándar de los intervalos NN (SDNN), la raíz cuadrada de la media de las diferencias de intervalos NN sucesivos elevados al cuadrado (RMSSD), y la proporción derivada de la división del NN50 en el número total de intervalos NN (pNN50. En el dominio de las frecuencias fueron la banda de alta frecuencia (HF), la banda de la baja frecuencia (LF), la banda de muy baja frecuencia (VLF), la banda de ultra baja frecuencia (ULF) con ritmos menores a los 0.003 Hz, y la relación de las altas y bajas frecuencias (LF/HF). Los datos fueron analizados con el programa ECG Lab (Copyright 2008SR33590) descartando secciones del registro donde hubiera mucho ruido y corrigiendo marcaciones automáticas incorrectas, además de descartar los animales que mostraran anomalías a nivel electrocardiográfico.

Los resultados son presentados como estadística descriptiva utilizando SAS v. 9.4. Para analizar la distribución de los datos de HRV se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, obteniendo una distribución asimétrica en la mayoría de los índices (media, mediana, desviación estándar e intervalos de confianza). Además, para estudiar el comportamiento de los índices de HRV se conformaron dos subgrupos: según sexo: machos (n=12) y hembras (n=18) y según edad: jóvenes de 1 a 2 años (n=9) y adultos de 2 a 5 años (n=21). Los subgrupos fueron analizados respecto a cada índice de HRV en el dominio del tiempo y de la frecuencia por medio de un análisis univariable de modelo lineal generalizado ANOVA para los datos con distribución simétrica y por medio de la prueba de Kruskal-Wallis para los datos con distribución asimétrica. En ambos casos se consideró una significancia del nivel de p<0.05.

RESULTADOS

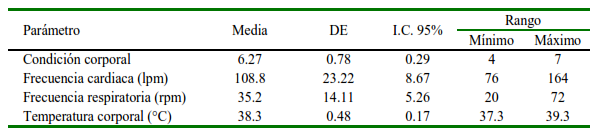

La muestra se compuso de 30 caninos, en su mayoría hembras (n=18), mayormente de raza mestiza, de 3.16 ± 1.22 años y peso promedio de 21.89 ±5.42 kg. Una hembra y tres machos estaban enteros y el resto estaba castrado. Los resultados clínicos revelaron valores dentro de los rangos normales, aunque algunos animales presentaron frecuencias cardiacas y respiratorias altas (Cuadro 1).

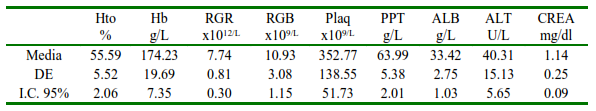

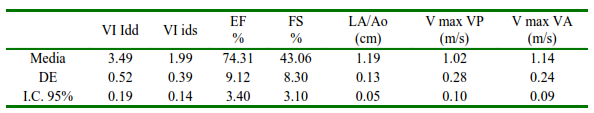

Los parámetros hematológicos y de química sanguínea se encontraron en su mayoría dentro de los valores de referencia para la ciudad de Bogotá (Agudelo y Arambulo, 2001); sin embargo, algunos animales presentaron valores aumentados de hematocrito y recuento de glóbulos rojos (Cuadro 2). Por otro lado, los parámetros ecocardiográficos se encontraron dentro de los valores de referencia, aunque en algunos casos se observó la fracción de eyección y acortamiento, velocidad máxima de la válvula pulmonar y aortica y diámetro interno del ventrículo izquierdo superior a lo reportado, sin presentar indicios de enfermedad cardiaca (Cuadro 3).

Cuadro 2. Resultados hematológicos y de bioquímica sanguínea de canes (n=30) de la ciudad de Bogotá, Colombia

DE= desviación estándar; IC 95%= intervalos de confianza del 95%

Hto= hematocrito; Hb= hemoglobina; RGR= recuento de glóbulos rojos; RGB= recuento de glóbulos blancos; Plaq= plaquetas; PPT= proteínas plasmáticas totales; ALB= albúmina; ALT= alanino-aminotransferasa; CREA=creatinina

Cuadro 3. Parámetros ecocardiográficos de canes (n=30) de la ciudad de Bogotá, Colombia

DE= desviación estándar; IC 95%= intervalos de confianza del 95%

VI Idd= diámetro interno del ventrículo izquierdo en diástole: VI Ids= diámetro interno del ventrículo izquierdo en sístole; EF= fracción de eyección; FS= fracción de acortamiento; LA/Ao= relación atrio izquierdo-aorta; Vmax VP= velocidad

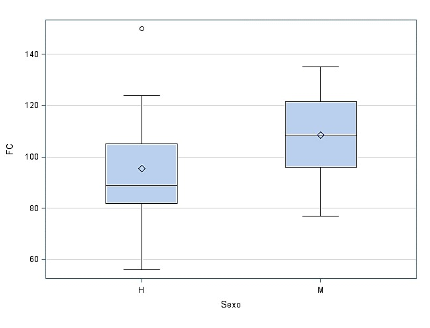

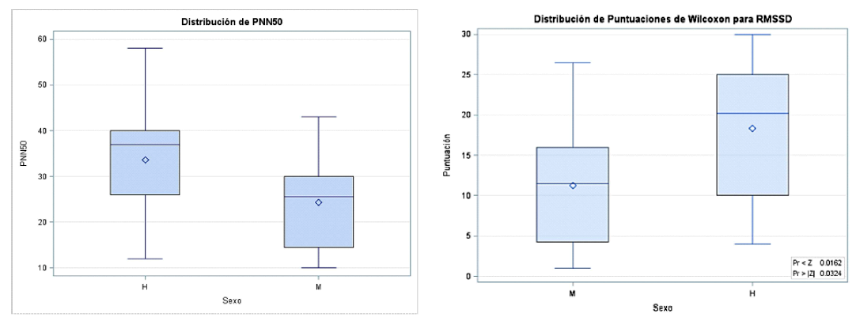

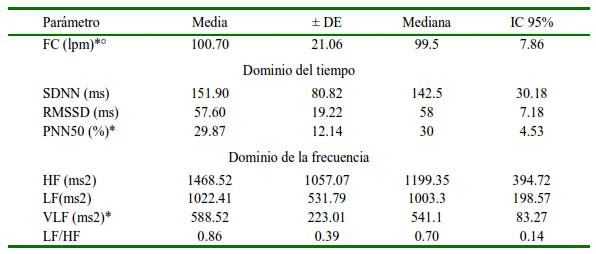

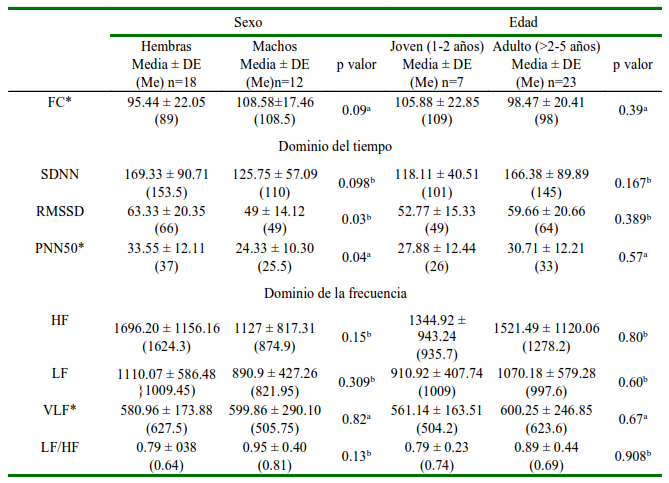

Los parámetros de HRV se muestran en el Cuadro 4. La FC, pNN50 y VLF presentaron una distribución simétrica, mientras que el resto de los parámetros presentaron una distribución asimétrica. Se encontró una leve tendencia, en la FC respecto al sexo, siendo menor en las hembras que en los machos (95 ± 22 vs. 109 ± 17), pero sin alcanzar la significancia estadística (Figura 1). Respecto a los parámetros de HRV y sexo, se encontraron diferencias significativas en pNN50 y RMSSD, siendo mayor en las hembras (Cuadro 5, Figura 2), mientras que no hubo diferencias significativas en HRV por la edad en ninguno de los parámetros en estudio (Cuadro 5).

Cuadro 4. Variabilidad de la frecuencia cardiaca en el dominio del tiempo y dominio de las frecuencias en canes (n=30) de la ciudad de Bogotá, Colombia

FC= Frecuencia cardiaca; SDNN: Desviación estándar de todos los intervalos NN; RMSSD: raíz cuadrática del promedio de la suma de las diferencias al cuadrado de intervalos NN adyacentes: PNN50: porcentaje total de las diferencias entre los intervalos NN adyacentes mayores de 50 ms

HF: componentes de alta frecuencia entre los 0.15-0.40 Hz; LF: componentes de baja frecuencia entre los 0.04-0.15 Hz; VLF: componentes de muy baja frecuencia entre los 0.003-0.04 Hz; LF/HF: relación entre las frecuencias bajas y altas

ms= milisegundo; ms2= valor absoluto de potencia

* Parámetro con distribución normal

La frecuencia cardiaca corresponde a la obtenida en el registro Holter

Cuadro 5. Variabilidad de la frecuencia cardiaca HRV de acuerdo con los dominios de tiempo y frecuencia según sexo y edad de los canes (n=30)

FC= Frecuencia cardiaca; SDNN: Desviación estándar de todos los intervalos NN; RMSSD: raíz cuadrática del promedio de la suma de las diferencias al cuadrado de intervalos NN adyacentes: PNN50: porcentaje total de las diferencias entre los intervalos NN adyacentes mayores de 50 ms

HF: componentes de alta frecuencia entre los 0.15-0.40 Hz; LF: componentes de baja frecuencia entre los 0.04-0.15 Hz; VLF: componentes de muy baja frecuencia entre los 0.003-0.04 Hz; LF/HF: relación entre las frecuencias bajas y altas

a Prueba de análisis lineal generalizado para datos con distribución normal; b Prueba de Kruskal-Wallis para datos no paramétricos (p<0.05)

* Parámetros con distribución normal

Frecuencia cardiaca obtenida en el registro Holter

DISCUSIÓN

En general, los canes presentaron características similares en cuanto a peso y condición corporal, cuyos exámenes paraclínicos y ecocardiográficos sugieren que no presentaban ninguna enfermedad de base o sistémica que pudiera afectar los parámetros de HRV. Algunos valores aumentados de hematocrito y recuento de glóbulos rojos fueron atribuidos a fenómenos fisiológicos producidos principalmente por el estrés, contracción esplénica y ayuno.

El aumento en parámetros ecocardiográficos por encima de los valores de referencia que se observó en algunos animales (fracción de eyección y acortamiento, velocidad máxima de la válvula pulmonar y aórtica, diámetro interno del ventrículo izquierdo), pero sin presentar indicios de enfermedad cardiaca pudo atribuirse al estrés y variaciones de tipo individual. Es importante indicar que la metodología y las condiciones medioambientales del estudio fueron similares para todos los animales y similares a las reportadas en otros estudios (Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015). Es así, que se podría decir que la principal variable con impacto directo e indirecto en la HRV fue la altura a nivel del mar en que viven los animales de estudio. Al observar los resultados de HRV obtenidos en este estudio y los descritos por otros autores a nivel del mar (Boguki, 2015; Martinello, 2022) se observan valores menores (a excepción de la FC y el LF/HF) en la mayoría de los índices de HRV en el dominio del tiempo y de la frecuencia.

En cuanto a los índices en el dominio del tiempo, se sabe que la SDNN refleja los componentes cíclicos responsables de la variabilidad del registro electrocardiográfico o Holter; mientras que la RMSSD y pNN50 representa en su mayoría el control o actividad parasimpática sobre la frecuencia cardiaca (Malik y Camm, 1996; Gernot, 2017; Shaffer y Ginsberg, 2017). En el dominio de la frecuencia, la banda HF representa la regulación parasimpática y es afectada por la respiración y la presión arterial (Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015; Ramírez, 2017; Shaffer y Ginsberg, 2017). La banda LF es afectada tanto por el sistema nervioso simpático y parasimpático, la actividad barorreceptora y por condiciones estresantes (Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015; Gernot, 2017; Shaffer y Ginsberg, 2017). La banda VLF se cree está regulada por la actividad simpática, barorreceptora, el sistema nervioso intrínseco cardiaco, y la actividad termoregulatoria y endocrina (Malik y Camm, 1996; Bogucki y Noszczyk-Nowa, 2015, Shaffer y Ginsberg, 2017). La relación LF/HF se suele considerar como un índice de balance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático; sin embargo, hoy en día se sabe que estas bandas están influenciadas por otros factores, y al igual que el TP corresponde a una medida general de variabilidad que no discrimina entre los componentes simpático y parasimpático u otros (Kamath et al., 2013; Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015; Ramírez, 2017).

Por la información que se dispone sobre cada índice de HRV se podría decir que la HRV es probablemente menor en caninos expuestos de forma permanente a altitudes medias a altas (y a la hipoxia hipobárica concomitante) comparada con la de caninos que residen a nivel del mar o en alturas bajas. Esto puede deberse a que la hipoxia suele causar un aumento en la actividad simpática y en la presión arterial sistémica y pulmonar, además de cambios en la regulación hormonal, principalmente las hormonas relacionadas al equilibrio hídrico, ácido básico y la presión arterial (Mason, 2000; Taylor, 2011; Bernardi, 2012; West et al., 2013b; Chawla y Saxena, 2014). Sin embargo, estas alteraciones pueden variar según la especie y el tiempo de aclimatación o el grado de adaptación (Sakai et al., 2007; West et al., 2013a,b). En estudios realizados en caninos y humanos se ha encontrado un aumento en la FC, disminución en el rendimiento físico y en los índices de HRV durante la exposición, principalmente de forma aguda, a altitudes medias y altas (>2000 msnm) (Zuzewicz et al., 1999; Boos et al., 2017; Menchetti et al., 2022).

Se encontró una mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca, específicamente en los índices RMSSD y pNN50 en hembras comparado con los machos, lo cual ha sido descrito también en humanos (Koenig y Thayer, 2016; Shaffer y Ginsberg, 2017), en donde las mujeres presentan mayores índices de actividad parasimpática. Sin embargo, en caninos no se han encontrado diferencias significativas en índices de HRV según el sexo (Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015; Martinello et al., 2022). Por otro lado, y aunque la influencia del sexo en los parámetros de HRV en la altitud es controversial (Dart et al., 2002; Koenig y Thayer, 2016; Boos et al., 2017; Shaffer y Ginsberg, 2017), existe evidencia científica en diferentes especies de que tanto las hormonas sexuales como otros factores relacionados al sexo influencian la actividad eléctrica cardiaca (Chen et al., 1999; Taneja et al., 2001; Dart et al., 2002).

Si bien en este estudio no se encontraron diferencias significativas en los parámetros de HRV según la edad, se tienen reportes que demuestran menores valores en cachorros (Bogucki y Noszczyk-Nowak, 2015; Martinello et al., 2022).

CONCLUSIONES

Los índices de RMSSD y pNN50 difieren significativamente entre machos y hembras residentes en altitudes medias a altas (Bogotá, 2600 msnm), siendo mayores en hembras.

Se observó una ligera menor frecuencia cardiaca media en hembras que en machos, aunque sin diferencia significativa.

Los valores de HRV obtenidos en caninos en el presente estudio difieren de valores reportados por otros autores en estudios realizados a nivel del mar.

uBio

uBio