INTRODUCCIÓN

En Colombia, la población de équidos según el censo realizado por el Instituto ColombianoAgropecuario (ICA) en 2023 registra 1 575 512 de equinos, distribuidos principalmente en los departamentos de Antioquia (19%), Córdoba (6.6%) y Cauca (6.3%) (ICA, 2023).

El municipio deTitiribí se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia (Colombia), en donde los équidos, desempeñan un papel importante en la vida diaria de la comunidad. Dada su geografía montañosa, estos animales son utilizados para realizar diversas tareas, como el transporte de carga y el trabajo en el campo (Palacio, 2017).

Aunque los équidos son considerados animales resistentes, se enfrentan a diversas enfermedades y circunstancias insalubres. Las infecciones parasitarias, en particular, representan una de las principales causas de enfermedad en estos animales. Entre los parásitos comunes se encuentran los nematodos pulmonares, como Dictyocaulus arnfieldi, que afecta a todas las especies de équidos, incluyendo cebras (Smith, 2009). Los burros y sus cruces (mulas) son los hospederos naturales de D. arnfieldi y la infección en los caballos se suele presentar por pastar junto con burros y mulas (Rosa y Hodgson, 2000), pudiendo producir en los equinos afectaciones de tipo pulmonar, llegando a una bronquitis crónica con atelectasia (Bowman, 2011).

En el estudio de Balemi (2017) en Etiopía se encontró una tasa de infección parasitaria acorde con la técnica de Baerman de 22.7% en caballos, 57.6% en burros, siendo más afectados los animales con condiciones corporales deficientes (50.9%).Asimismo, en el municipio de Caldas (Antioquia, Colombia) en un muestreo de 40 caballos cocheros se detectó 22.5% de animales con huevos de estróngilos (técnica de MacMaster) y 7.5% para larvas de Dictyocaulus sp (técnica de Baerman) (Castillo Franz et al., 2015). En el mismo departamento, se efectuó un estudio en 946 caballos de 204 predios en los municipios de Rionegro y del Valle de Aburrá, determinándose una prevalencia de parásitos a nivel de predios de 10.7% para Strongyloides spp, 0.3% para Dictyocaulus spp y 2.8% para la familia Oxyuridae (Chaparro-Gutiérrez et al., 2018).

El presente estudio, se enfocó en determinar la frecuencia de D. arnfieldi en asnales, mulares y caballares del municipio de Titiribí, Antioquia (Colombia), entre los años 2021 y 2022 y posibles factores relacionados, contribuyendo con el desarrollo de estrategias más efectivas de prevención y control.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio descriptivo transversal, con un muestreo no probabilístico a conveniencia en 292 équidos en pastoreo en 27 predios entre diciembre de 2021 y enero-marzo de 2022, en el municipio de Titiribí, ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia. La zona se encuentra a una altitud de 1550 msnm y a una temperatura promedio anual de 21 °C (Palacio, 2022).

Se muestrearon équidos (caballos, burros, mulas) entre 0 y 60 meses de edad, de ambos sexos, y de toda raza y condición corporal. Se excluyeron équidos mayores de 60 meses, temperamento brioso, o con alguna enfermedad de base que impidiera la toma de muestra. Asimismo, solo se consideraron animales que no habían sido desparasitados dentro de los tres meses previos a la toma de las muestras. Los antiparasitarios más frecuentemente utilizados en la zona eran productos comerciales que contienen Fenbendazol, Ivermectina y/o Prazicuantel.

A cada animal se le tomó una muestra de heces (20-40 g) directamente del recto y fue depositada en un recipiente plástico con tapa rosca debidamente identificado, sin que un équido fuese muestreado dos o más veces. Las muestras se analizaron por medio de la técnica de Baermann (Field et al., 2011) en un lapso no mayor de 24 horas.

Para la evaluación de los resultados se elaboró una encuesta en donde se incluyeron variables independientes como edad, sexo, especie de équido, raza, desparasitación (Sí, No). Además, se realizó un examen físico para determinar valores como temperatura corporal, tiempo de llenado capilar (TLLC), frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca (FC), estado de mucosas y condición corporal (Henneke et al., 1983). Se consideró como variable dependiente la presencia de parásitos. Los datos obtenidos fueron almacenados en una base de datos de Excel y analizados en el programa estadístico Jamovi 2.2.5. Se realizó un análisis descriptivo de acuerdo con la naturaleza de las variables. La variable edad se expresó con la mediana y el rango intercuartílico dada su distribución diferente a la normal y las cualitativas se expresaron como conteos y porcentajes.

La presente investigación contó con el aval del Comité de Bioética para la Investigación con Animales CIBA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington del 8 de noviembre de 2021.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

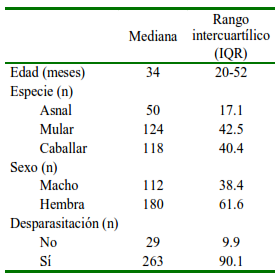

Se analizaron muestras de 292 équidos de 27 predios ubicados en 13 veredas y seis barrios del municipio de Titiribí. El muestreo incluyó 50 asnales (17.1%), 124 mulares (42.5%) y 118 caballares (40.4%), con una mediana de edad de 34 meses y un rango intercuartílico entre 20 y 52 meses de edad. El 38.4% de la población correspondió a machos y el 61.6% a hembras. Variables adicionales se presentan en el Cuadro 1.

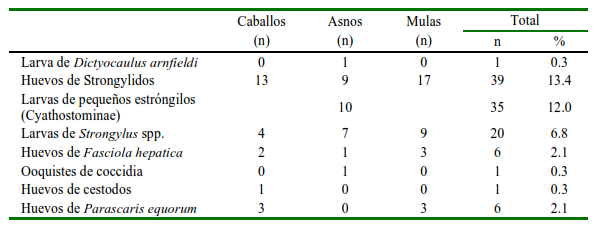

La frecuencia de Dictyocaulus arnfieldi fue de 0.34% (1/292). Adicionalmente se detectaron larvas de pequeños estróngilos (Cyathostominae) (12.0%; 35/292), huevos de Strongylidos (13.4%; 39/292), y larvas de Strongylus (6.8%; 20/292), entre otros (Cuadro 2).

Cuadro 2. Frecuencia de parásitos intestinales en équidos (n=292) del municipio de Titiribí, departamento de Antioquia, Colombia (2022)

Datos similares de D. arnfieldi fueron reportados por Chaparro-Gutiérrez et al. (2018) de 0.3% (2/664) en el municipio de Rionegro y en el Valle de Aburrá, en contraste con los hallazgos de Saadi et al. (2018) en Irán donde determinaron una frecuencia de 15.7% (47/299) en equinos de trabajo, 31.8% (21/66) en burros y 24.3% (9/37) en mulas.

En forma similar, ŽIvkoviæ et al. (2021) encontraron que D. arnfieldi era un parásito común en caballos (94.9%) y en burros (55.6%), probablemente debido a que este tipo de infección es común en pastos donde los animales se alimentan en conjunto, similar a lo evidenciado en la presente investigación, donde el 100% de los animales de los 27 predios, pastoreaban juntos. En este sentido, Prada y Romero (2009) no encontraron huevos de este parásito en muestras de caballos de la zona de Casanare, indicando que estos animales no compartían los poteros con équidos de otras especies.

Se encontró una baja frecuencia de huevos de cestodos (0.34%; 1/192), a diferencia del reporte de Benavides et al. (2008) en Manizales (Colombia), quienes encontraron una positividad del 23.0% en Equus caballus.

Larvas de pequeños estróngilos (Cyathostominae) se encontraron en el 12.0% de las muestras (35/292). Estos parásitos fueron reportados por Pinilla (2015) en Cundinamarca (Colombia), con frecuencias de 88.8% en caballos jóvenes, 83.3% en equinos de 1-3 años y 22.2% en equinos mayores de 3 años, frecuencias mucho más altas que las reportadas en el presente estudio.

Huevos de Strongylidos fueron detectados en el 13.4% de los équidos. Según el estudio de Lichtenfels (1999), el 50% de huevos de parásitos eliminados en materia fecal de los equinos correspondían a huevos de Strongylidos.

Se detectó la presencia de larvas de Strongylus spp en un 6.8% (20/292), esto es en 4 caballos, 7 burros y 9 mulas. En concordancia con lo observado en otros países y en trabajos realizados en Colombia, se encuentra que las infecciones de mayor frecuencia no solo son debidas a estróngilos, sino que, además, la presencia de pequeños estróngilos es mayor a la de los grandes estrongilos (Kaspar et al., 2016). Krececk y Guthurie (1999) describen que hasta el 100% de los equinos pueden ser infectados por este tipo de parásito.

La presencia de huevos de Parascaris equorum tuvo una frecuencia de 2.1% (6/292), tanto en caballos como en mulas. Valores similares fueron encontrados por Chaparro-Gutiérrez et al. (2018) en Colombia quienes reportaron una frecuencia de 1.8% en caballos (12/664). Asimismo, Herrera et al. (2016) encontraron 9.7% (14/144) de burros afectados en el departamento de Córdoba, Colombia.

Huevos de Fasciola hepatica fueron hallados en una frecuencia de 2.1% (6/292) de las muestras (2 caballos, 1 burro y una mula), frecuencia que concuerda con el reporte de Amaro (1992) en caballos dedicados al deporte en Uruguay (1.2%). Estos resultados discrepan, sin embargo, con el estudio de Getachew et al. (2010) en una investigación post mortem retrospectiva sobre fascioliasis en burros de trabajo, donde encontraron una prevalencia de 44% de fasciolosis independientemente de la edad de los animales.

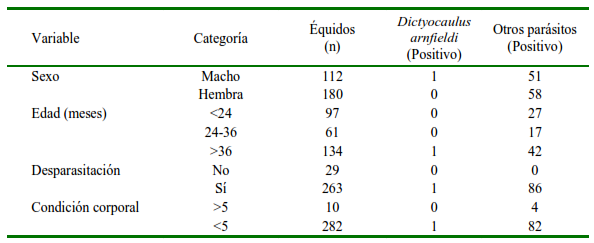

En el Cuadro 3 se presenta la frecuencia de parásitos intestinales de acuerdo con las variables del estudio. Solo se encontró un macho asnal de 38 meses y de condición corporal de 5/9 positivo a D. arnfieldi; sin embargo, las hembras fueron más afectadas por los otros tipos de parásitos identificados (19%; 58/292), así como los animales mayores a 36 meses de edad (14%; 42/292), y en animales con condición corporal menor de 5 (82 casos).

Cuadro 3. Relación entre las variables en estudio y la positividad a parásitos intestinales en équidos (n=292) del municipio de Titiribí, departamento de Antioquia, Colombia (2022)

De los 263 animales que fueron desparasitados, 87 se encontraron positivos a infección parasitaria, incluyendo el caso positivo para D. arnfieldi, en tanto que los 29 animales que no fueron desparasitados se encontraron libres de infección parasitaria. Este resultado podría explicarse por un control o registro inadecuado de las fechas de desparasitación; especialmente si se encuentra indicado una desparasitación cada tres meses. Por otro lado, podría deberse a una resistencia de los parásitos a los desparasitantes. La aplicación de los antiparasitarios en forma indiscriminada produce la selección genética de las poblaciones parasitarias que pueden sobrevivir al tratamiento y como consecuencia la aparición de resistencia a los mismos (Prichard, 1994).

CONCLUSIONES

Los équidos del municipio de Titiribí, Antioquia (Colombia) presentaron una baja prevalencia del parásito pulmonar Dictyocaulus arnfieldi. Un solo caso en un asno de 38 meses de edad entre 292 équidos muestreados.

Cerca del 20% de los équidos (caballos, asnos y mulas) fueron infectados con algún tipo de parásito, siendo estas lar-vas de pequeños estróngilos (Cyathostominae), huevos de Strongylidos, larvas de Strongylus, huevos de Parascaris equorum, huevos de cestodos, ooquistes de coccidia y huevos de Fasciola hepatica.

uBio

uBio