INTRODUCCIÓN

El impacto productivo de la infestación por nematodos gastrointestinales (NGI) representa un importante problema de salud en los sistemas de producción caprina de base pastoril en todo el mundo (Stear et al., 2011; Suarez et al., 2021). Al respecto, existen estudios en Argentina que demuestran una pérdida de peso de 4 a 6 kg en cabras naturalmente infestadas y una disminución en la ganancia de peso en cabritos lechales (Dayenoff et al., 1996; Rossanigo y Frigerio, 2000). En cuanto a la respuesta a tratamientos específicos, en cabras lecheras, Suarez et al. (2013) observaron un aumento del 15% en la producción láctea en respuesta al tratamiento con moxidectina, y Rossanigo et al., (1999) observaron que las cabras tratadas con antihelmínticos producían 69 g más de leche al día que las cabras parasitadas con NGI.

Actualmente, la herramienta más utilizada para controlar las infestaciones por NGI es el tratamiento químico con antihelmínticos (Cerutti et al., 2018). Sin embargo, el uso indiscriminado de estos productos sin considerar la epidemiología regional de los NGI y la dinámica de las etapas de vida libre en refugio ha llevado al surgimiento de resistencia a los antihelmínticos (Van Wyk, 2001; Suarez y Cristel, 2014). Además, en el caso de las cabras, otro aspecto que contribuye al desarrollo de resistencia es la administración de dosis insuficientes, lo cual es causado por los limitados fármacos antiparasitarios aprobados para su uso en esta especie (Anziani y Fiel, 2015). Por lo tanto, la búsqueda de alternativas complementarias al control químico puede ser de relevancia para los sistemas de producción caprinos.

Dentro de las alternativas de control de NGI en caprinos, existen estudios que describen el uso de la suplementación proteica (Nnadi et al., 2007, 2009; Olmos et al., 2023). Esta alternativa se basa en la premisa de que el estado nutricional está relacionado con la regulación de la carga de NGI y la capacidad del huésped o resiliencia para soportar las consecuencias fisiopatológicas de la infección (Coop y Holmes, 1996). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la suplementación proteica durante el servicio y el preparto en cabras lecheras naturalmente infectadas con NGI.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el tambo caprino ubicado en la Estación Experimental INTA Salta, en Cerrillos, provincia de Salta, Argentina. Este lugar se encuentra dentro del Valle de Lerma, el cual tiene un clima de tipo serrano subandino con un periodo de lluvias estivales seguido de un periodo seco invierno primaveral (Bianchi y Bravo, 2008).

Los animales seleccionados fueron cabras Saanen, las cuales fueron monitoreadas desde el 13 de diciembre de 22 previo al servicio estacionado (servicio: 23-dic-2023) hasta los 90 días posparto (31-dic-2023). Las cabras fueron distribuidas en dos grupos de 17 animales cada uno. Un grupo (ConSu) recibió una suplementación proteica a razón de 200 g/animal de alimento balanceado comercial con 19% de proteína/kg (Concentrado Ovino 50%, Biofarma) en dos periodos, el primero pre-servicio desde el 16 de diciembre de 2022 hasta el 3 de marzo de 2023 y el segundo que comenzó 45 días previos al parto (parto: 21-25-may-2023) donde se elevó la suplementación proteica a 400 g de concentrado. Es decir, desde el 23-abr-2023 hasta el 23-jun-2023, 30 días posparto. El otro grupo (SinSu) funcionó como control y no recibió suplementación consumiendo una dieta con un tenor proteico que varió entre el 10 a 13%.

Desde el inicio del ensayo hasta el 9abr-2023 los animales pastorearon en forma conjunta alfalfa por un periodo de 8 h bajo un sistema de pastoreo rotativo con franjas diarias, recibiendo el grupo ConSu la suplementación proteica luego del pastoreo. El 9abr-2023, 45 días preparto los grupos fueron confinados a corral hasta la parición y recibieron una ración equivalente a 3 kg de MS de heno de alfalfa más 500 g de maíz molido. Una vez ocurrida la parición, las cabras pastorearon en forma conjunta una pastura de avena hasta el final del ensayo.

Se realizaron muestreos de materia fecal y sangre cada 15 días, salvo durante el periodo comprendido desde el 03-feb-2023hasta los 45 días preparto, donde los muestreos fueron mensuales para reducir la manipulación de los animales. Asimismo, en forma conjunta se realizó el monitoreo clínico de los animales estimando el grado de FAMACHA mediante inspección de mucosa conjuntival (van Wyk y Bath, 2002) y la condición corporal con base a la palpación de las vértebras lumbares y el esternón según describe Russel et al. (1969). Además, los animales fueron tratados de emergencia con monepantel a razón de 1 ml/10 kg PV (Zolvix, Monepantel 2.5%) cuando el resultado del conteo en materia fecal superó los 1500 hpg y/o con un índice FAMACHA de 4 o 5.

Por último, se determinaron parámetros productivos como peso promedio de los cabritos al nacimiento y peso total de todos los cabritos por grupo, número de lactancia y producción promedio diaria y producción total de leche por grupo hasta los 90 días posparto. Esta última se midió durante el ordeño mecánico diario a través de lactómetros (Goat Waikato MKV milk meter, New Zealand Goat Milk Meters).

La materia fecal fue procesada mediante la técnica de McMaster modificada para determinación de huevos de NGIs por g de materia fecal (hpg) y coprocultivo a partir de un pool de muestras por grupo experimental para determinar géneros parasitarios mediante la técnica descripta por Suarez (1997). La identificación taxonómica de las larvas fue realizada siguiendo las claves descriptas por Niec (1968). En el caso de las muestras de sangre se realizó la determinación de proteína sérica mediante refractometría e índice de hematocrito.

Las variables continuas como hpg, hematocrito, proteína bruta, FAMACHA, condición corporal, peso total de los cabritos paridos por cabra, producción total de leche a los 90 días con distribución normal fueron sujetas a análisis de varianza y las otras por el test de Kruskal Wallis, mientras que aquellas entre variables discretas por la prueba de Chi cuadrado. El hpg fue analizado previa transformación a logaritmo natural (x= ln (x+1)). Los análisis fueron ajustados a partir de cabras con menos o más de un parto y de cabras con una producción láctea previa de menos o más de 2 L/día. Los análisis se realizaron con el paquete estadístico de InfoStat con un nivel de significancia de p <0.05.

RESULTADOS

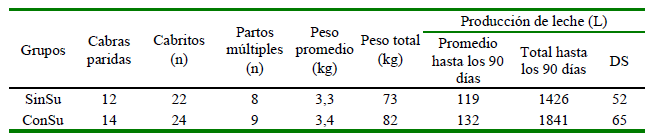

Los recuentos de hpg en las heces se muestran en la Figura 1. Se observó un primer pico a finales de diciembre y enero, que se controló mediante tratamientos selectivos que redujeron los niveles de hpg. Posteriormente se observó un nuevo aumento a partir de abril, el cual alcanzó su punto máximo al mes de parición de las cabras, donde los niveles de hpg fueron significativamente más altos en las cabras del grupo SinSu (p<0.03).

Figura 1. Conteos de huevos por gramo de heces (hpg) observados durante el ensayo en los dos grupos experimentales. *Medias con diferencias significativas (p< 0.03)

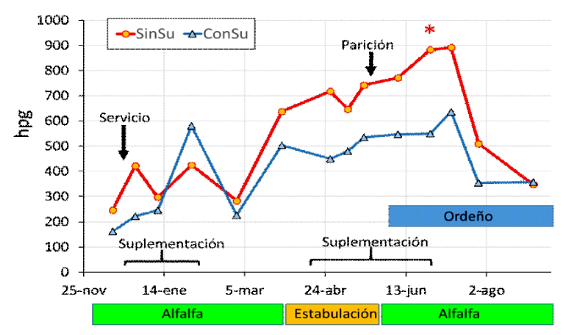

La prevalencia de géneros de nematodos determinada mediante coprocultivos mostró un mayor porcentaje promedio de huevos de Haemonchus (69.4%) hasta el invierno para ser luego ligeramente superado por Trichostrongylus (48.7%). Por otro lado, Teladorsagia presentó un bajo porcentaje (8%; Figura 2).

Figura 2. Frecuencia de nematodos gastrointestinales por género según el número de huevos por gramo de heces (hpg) durante el estudio en los dos grupos experimentales

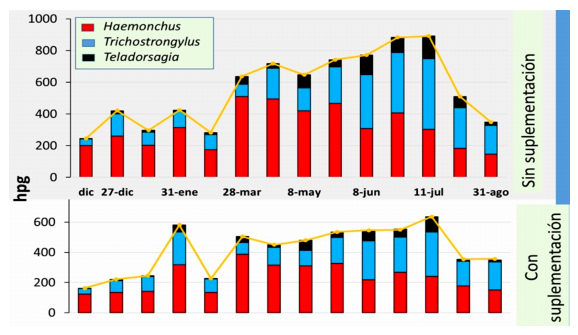

Los promedios de hematocrito, proteínas totales, FAMACHA y condición corporal no fueron significativamente diferentes entre tratamientos (Cuadro 1).

Cuadro 1. Valores promedio de los hematocritos, proteínas totales, grado de Famacha y condición corporal de los grupos experimentales en cada muestreo realizado (2022)

ConSu: Suplementación proteica (200 g/animal/día, 19% de proteína) en el pre-servicio y preparto; SinSu: Sin suplemento

Los tratamientos de emergencia que se realizaron durante el ensayo correspondieron a 15 cabras del grupo SinSu y 11 del grupo ConSu (X 2 0.62; p<0.43). Una cabra de cada grupo murió por afecciones respiratorias. Los conteos de NGIs resultaron en 400 Haemonchus contortus en abomaso y en 8800 Trichostrongylus colubriformis en el intestino delgado de la cabra del grupo SinSu y de 100 H. contortus y 400 T. colubriformis en el intestino delgado de la cabra del grupo ConSu. Por otro lado, una cabra del ConSu abortó sin poder diagnosticar la causa.

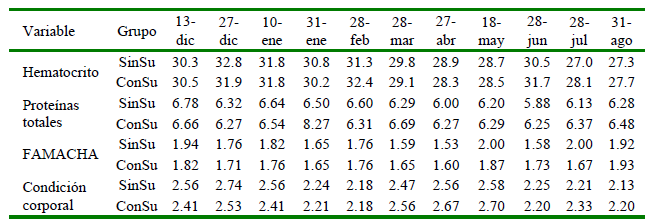

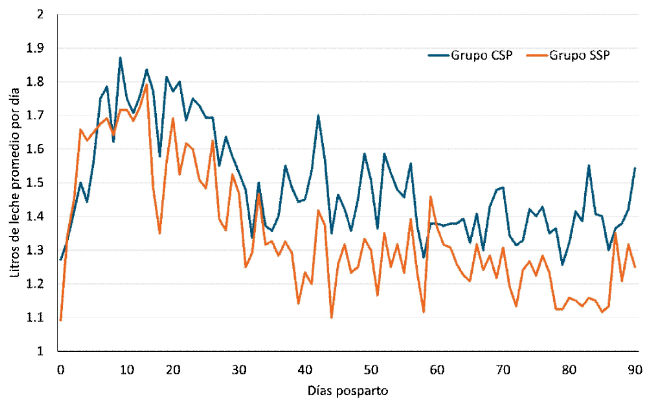

En la respuesta reproductiva, 4 cabras (23.5%) quedaron vacías en el grupo Sin Su y una cabra en el grupo ConSu (5.8%) (X 2 2.11; p<0.15). La producción promedio de leche entre grupos no arrojó diferencias significativas (p<0.43), aunque con una ligera diferencia numérica a favor del grupo ConSu de 12.6 L (10.6%) más que el grupo SinSu (Figura 3).

Figura 3. Producción láctea diaria promedio diaria hasta los 90 días de lactancia por efecto de la suplementación proteica en el pre-servicio y preparto. Grupo CSP-ConSu: Suplementación proteica (200 g/animal/día, 19% de proteína) en el pre-servicio y preparto; Grupo SSP-SinSu: Sin suplemento

No se encontraron diferencias significativas en el peso al nacimiento de los cabritos (SinSu= 3.3 kg; ConSu= 3.4 kg), ni en la producción de leche de las cabras paridas (ConSu: 14 cabras; SinSu: 12 cabras) (Cuadro 2).

DISCUSIÓN

Los resultados de los estudios parasitológicos sugieren que la suplementación proteica podría haber tenido un impacto beneficioso sobre la carga o la oviposición de los NGI, particularmente en el mes siguiente al parto, momento en el cual se registraron los niveles más elevados de hpg y las mayores diferencias entre grupos. El control FAMACHA y el manejo de los animales probablemente favoreció mantener un nivel de parasitosis moderado (Suarez, 1997), y que este nivel no haya influido en el número de desparasitaciones (p>0.05). En este aspecto, en la dinámica de los NGI caprinos, se describe un pico posparto debido a la relajación de la inmunidad en esta etapa productiva (Mandonnet et al., 2005; Suarez et al., 2013; 2017).

Un estudio llevado a cabo por Olmos et al. (2023) en el mismo establecimiento evidenció una disminución del pico de hpg posparto en cabras lecheras que fueron suplementadas con un concentrado proteico 45 días previos al parto. Sumado a esto. Etter et al. (1999) y Chartier et al. (2000) notaron que, en cabras lecheras suplementadas con diferentes concentraciones de proteína, el pico de hpg durante el periodo periparto fue significativamente menor en comparación con un grupo control que no recibió suplementación proteica. Estos hallazgos sumados a lo observado en el presente trabajo sugieren que la magnitud de dicho pico podría estar influenciada por la suplementación proteica de los animales.

Lo descrito en la literatura científica sobre la suplementación proteica y la carga parasitaria coincide con lo hallado en el presente trabajo. Estudios donde se evalúo desde el 1er día de gestación hasta 6 semanas posteriores al parto en cabrillas infestadas experimentalmente, la suplementación proteica disminuía la carga de H. contortus aumentando la resistencia de los animales (Nnadi et al., 2007, 2009).Asu vez, trabajos realizados en cabras adultas también demostraron el efecto beneficioso de la suplementación proteica al bajar la carga de los NGI y aumentando su rendimiento productivo (Blackburn 1991,1992; Hoste y Chartier, 1993; Chartier et al., 2000).

Sumado a estos reportes, existen trabajos realizados en ovinos. Así, Abbott et al. (1985, 1988) y Bricarello et al. (2005), encontraron diferencias en las cargas de parásitos, especialmente de H. contortus, en los grupos de corderos con suplementación proteica al compararlos con los controles sin suplementación; asimismo, Van Houtert et al. (1994) observaron una menor carga de T. colubriformis en el grupo con suplementación proteica en comparación con el grupo control. Contrariamente, Abbott et al. (1986) y Van Houtert et al. (1995) no observaron diferencias significativas en la carga de H. contortus en corderos y ovejas con diferentes concentraciones de suplementos, respectivamente.

Con respecto a la prevalencia de los géneros parasitarios, se observó un predominio de Haemonchus por sobre Trichostrongylus desde el verano hasta fines de otoño, momento en el que el género Trichostrongylus comenzó a prevalecer. Esta tendencia, coincide con lo descrito en caprinos en San Luis (Rossanigo y Silva Colomer, 1993; Rossanigo y Frigerio, 2000) y en Salta (Olmos et al., 2023; Suarez et al., 2013). Sin embargo, un rasgo importante es que, en general, el pico de hpg posparto está relacionado al género Haemonchus (Mandonnet et al., 2005), mientras que en el presente trabajo el pico estuvo asociado a una mayor prevalencia de Trichostrongylus, tal y como fue observado a por Olmos et al. (2023), pudiendo estar relacionado a la época de parición, entre fines de otoño a principio de invierno.

CONCLUSIONES

Los resultados de los estudios parasitológicos sugieren que la suplementación proteica pudo haber influido positivamente en la reducción de la carga parasitaria o la oviposición de los NGI, especialmente durante el mes posterior al parto, periodo en el que se observaron los niveles más altos de hpg y las diferencias más marcadas entre los grupos. Sin embargo, es necesario llevar a cabo investigaciones adicionales, con diseños experimentales y niveles de infestaciones y de suplementación diferentes que ayuden a precisar el efecto y los momentos adecuados del suministro de la suplementación proteica.

uBio

uBio