1. Introducción

A nivel global, la búsqueda de alternativas agrícolas sostenibles y rentables es un desafío constante, especialmente en contextos donde factores socioeconómicos, ambientales y delictivos han obstaculizado el desarrollo agrario (Alavi-Murillo et al., 2022; Ellis, 2016; Morales, 1986; van Dun, 2019). La adopción masiva de cultivos alimenticios se ha visto limitada por factores como la baja rentabilidad, la inestabilidad de precios, la cadena de valor insuficientemente desarrollada y la carencia de certificaciones ambientales y de comercio justo, dificultando el acceso a mercados más lucrativos (Blare & Donovan, 2018; Devaux et al., 2018; Garcia-Yi, 2014; Jezeer et al., 2019; Tobin et al., 2018; Tobin & Glenna, 2019). Este panorama subraya la necesidad de explorar alternativas agrícolas que no solo sean económicamente viables para los agricultores, sino que también promuevan la sostenibilidad ambiental y social de la región. En este contexto, la floricultura emerge como una opción prometedora, con el potencial de ofrecer tanto rentabilidad económica como beneficios ecológicos (Hall et al., 2009; Junqueira & Peetz, 2018; Wani et al., 2018).

El manejo sostenible de residuos en floricultura, como la conversión en briquetas de carbón, puede mitigar el impacto ambiental y las emisiones de carbono, promoviendo soluciones energéticas limpias (Jula et al., 2024). Además, este sector contribuye a reducir inequidades socioeconómicas al generar empleo inclusivo para poblaciones vulnerables, especialmente mujeres, como lo evidencian estudios recientes en floricultura en países en desarrollo (Schelleman-Offermans et al., 2024). La incorporación de tecnologías modernas, como la visión por computadora y el aprendizaje profundo, también está transformando la industria al aumentar la eficiencia y sostenibilidad (Afonso et al., 2024).

Desde el punto de vista económico, la floricultura contribuye a la creación de empleo y a la generación de ingresos para agricultores, trabajadores e industrias afines. Según la Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), el mercado mundial de flores y plantas estaba valorado en 103.300 millones de dólares en 2020, lo que indica la importancia económica del sector (Sahu et al., 2023). Además, estudios recientes destacan que la floricultura, al ser una industria de rápido crecimiento, ofrece oportunidades de mejora en los estándares de vida y económicos, especialmente para los agricultores marginales. La existencia de economías de escala en la industria florícola también sugiere un futuro prometedor, donde productores de mayor tamaño y automatización disfrutan de ventajas de costo comparativas, lo que sugiere una tendencia hacia el crecimiento en el tamaño promedio de los productores para aprovechar las eficiencias de costos (Schumacher & Marsh, 2003). Además, en el Himalaya indio, la adopción de la floricultura ha demostrado ser una estrategia viable para complementar los medios de vida de las comunidades rurales y tradicionales, promoviendo la sostenibilidad en la región (Phondani et al., 2019).

La floricultura ofrece significativos beneficios ambientales que van más allá de la mera producción de flores, contribuyendo sustancialmente a la biodiversidad y los ecosistemas. Según Sahu et al. (2023), la floricultura juega un papel fundamental en promover la biodiversidad al cultivar una diversa gama de plantas con flores, lo cual no solo apoya la conservación de especies vegetales y sus hábitats, sino también contribuye a la sostenibilidad del sector al minimizar la degradación ambiental. La integración de plantas silvestres en la floricultura, como mencionan De Pascale & Romano (2019), puede fomentar prácticas de paisajismo sostenible y xerojardinería, reduciendo el consumo de agua y la demanda de pesticidas, a la vez que conserva hábitats valiosos para la vida silvestre. En el ámbito urbano, la floricultura emerge como una solución alternativa sostenible, disminuyendo la huella de carbono y mejorando la calidad de los productos estacionales (Manikas et al., 2020). Además, Wani et al. (2018) subrayan que las prácticas sostenibles en floricultura, como la gestión integrada de nutrientes y el manejo eficiente del agua, apuntalan el desarrollo de un sector florícola económicamente viable y ambientalmente responsable. La floricultura puede influir positivamente en la polinización y otros servicios ecosistémicos esenciales, apoyando la gestión de paisajes agrícolas para maximizar estos beneficios (Kremen et al., 2007). Así, la floricultura, a través de prácticas sostenibles y consideradas, puede ser una fuerza para la protección y conservación del ambiente.

Ante este panorama, emerge un vacío de conocimiento crítico, se desconocen los factores específicos que determinan la intención y decisión de siembra entre los agricultores. Comprender estos factores es decisivo, ya que podría proporcionar información valiosa para guiar de manera informada los esfuerzos destinados a persuadir a los agricultores de considerar la floricultura como una alternativa viable en sus parcelas (Hall et al., 2009). Además, la información cuantitativa sobre la rentabilidad de la floricultura, como alternativa económica sostenible, ha sido escasamente explorada. Este estudio tuvo como objetivo abordar esta laguna de conocimiento, analizando indicadores económicos y financieros, como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

2. Metodología

2.1. Ubicación, muestra, validez y confiabilidad

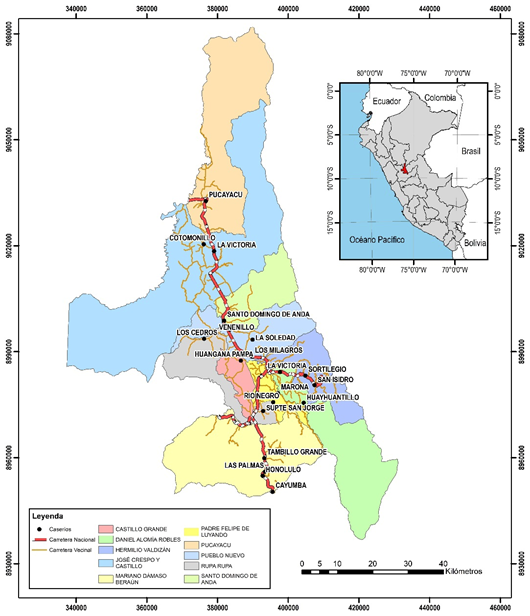

La investigación se llevó a cabo en 27 centros poblados de la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, Perú (Figura 1). En estos centros poblados se ubicaron a pro pietarios de predios y se les aplicó una encuesta de 40 preguntas, que evalúan la actitud del agricultor, la aptitud de las tierras y los componentes sociales, económicos y ambientales, mediante un muestreo probabilístico considerando. La población com prende agricultores de ambos géneros, de entre 20 y 60 años. Constituyen el 56% de los 127.793 habitantes regionales, totalizando 71.565 personas. De ellos, 14.313 son agricultores a cargo de predios de cultivos básicos y frutales e industriales, según el Plan Estadístico Regional Huánuco 2019-2021 (MPLP, 2019). Se efectúa un cálculo de muestra para una población finita, empleando los siguientes parámetros: un total de población (N) de 14.313, un nivel de confianza (z) del 95%, una probabilidad de éxito (p) de 0,7, una probabilidad de fracaso (q) de 0,3 y un error máximo admisible (e) del 5%, resultando en una muestra (n) de 269.

La validez del instrumento se aseguró mediante la revisión de cinco jueces expertos en Desarrollo Sostenible, alcanzando un índice de Aiken de 0,82, lo cual confirma su validez para este estudio. Por otro lado, la confiabilidad se verifica mediante una prueba piloto con 27 agricultores de Leoncio Prado, que corresponde al 10% de la muestra. Esta prueba, ajena a la población de muestra, obtiene un alfa de Cronbach de 0,81, indicando estabilidad y consistencia en los datos recogidos

2.2. Análisis descriptivo y selección de factores

El estudio inició con un análisis descriptivo exhaustivo de las respuestas obtenidas a través de encuestas aplicadas a los agricultores, enfocándose en entender la distribución de las variables y las posibles razones detrás de los porcentajes observados. Se exploraron diversas dimensiones de análisis, entre ellas, la aptitud de las tierras para la floricultura, la actitud de los agricultores hacia esta actividad, y los factores ambientales, sociales y económicos que podrían influir en su decisión de adoptar la floricultura como una alternativa viable. Para la selección de factores que influenciarían significativamente la intención y decisión de los agricultores de dedicarse a la floricultura, se emplearon pruebas estadísticas apropiadas. El análisis de variables categóricas se realizó mediante el test de chi-cuadrado, evaluando cómo las respuestas seleccionadas podrían afectar la intención y decisión de cultivar flores. Por otro lado, para las variables numéricas, se aplicó una regresión logística. Ambas técnicas estadísticas tuvieron como criterio de significancia un valor de p-valor menor a 0,1, facilitando la identificación de factores determinantes en la decisión de emprender en la floricultura.

2.3. Modelamiento y evaluación de rendimiento

El proceso de modelamiento implicó la construcción de una base de datos robusta a partir de las 269 encuestas realizadas, consistente en 38 variables independientes y una variable dependiente relacionada con la decisión de incursionar en la floricultura. Se entrenaron varios modelos de aprendizaje automático para problemas de clasificación binaria, determinando si un agricultor decide o no dedicarse a la floricultura. Se utilizó una variedad de técnicas, incluyendo Árboles de Decisión, Regresión Logística, KNN, SVM, modelos Ensemble, Redes Neuronales y Naive Bayes. Para contrarrestar el desbalance en los datos -dado por una menor cantidad de agricultores dedicados a la floricultura-, se optó por la validación cruzada con un tamaño de fold de k = 5. Esta estrategia permitió obtener una evaluación más equilibrada y menos sesgada de los modelos. Se analizaron las métricas de rendimiento de cada modelo, prestando especial atención a la métrica AUC por su relevancia en la maximización de la identificación de verdaderos positivos (agricultores que efectivamente optarían por la floricultura).

2.4. Evaluación de escenarios

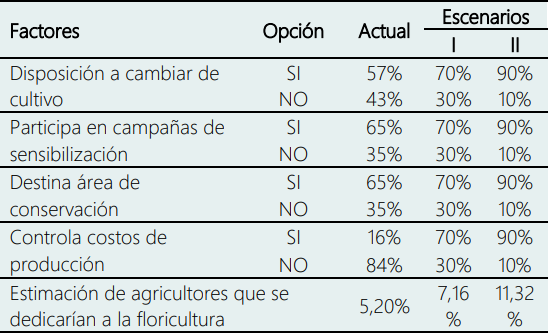

Para estimar el impacto de diferentes intervenciones en la adopción de la floricultura, se diseñaron tres escenarios basados en los factores estadísticamente significativos previamente identificados.

El escenario actual refleja la situación reportada en las encuestas realizadas a los agricultores, con los valores observados para variables como la disposición a cambiar de cultivo, la participación en campañas de sensibilización, la asignación de áreas para la conservación y el control de costos de producción. Este escenario representa la línea base y sirve como punto de comparación para evaluar los efectos de las intervenciones simuladas.

El escenario de mejora moderada considera un aumento en la proporción de agricultores que manifiestan disposición a cambiar de cultivo y mejorar prácticas clave, llevando estos valores hasta aproximadamente el 70% de adopción para las variables mencionadas. Este nivel de mejora moderada simula un contexto en el cual las intervenciones -como capacitaciones y políticas de fomento- logran resultados positivos sin alcanzar condiciones ideales. Este escenario refleja una implementación parcial de estrategias de apoyo.

Por último, el escenario óptimo plantea una maximización de las condiciones favorables, elevando los indicadores clave al 90%. Este nivel refleja un entorno ideal en el que las iniciativas han sido implementadas con éxito y los agricultores han adoptado de manera casi total las prácticas promovidas, como la disposición a cambiar de cultivo, la participación activa en campañas, la destinación de áreas a la conservación y el control riguroso de los costos de producción. Este escenario ofrece una visión de lo que podría lograrse bajo condiciones óptimas de intervención.

Para calcular de manera más aproximada el número de agricultores que se dedicarían a la floricultura bajo los diferentes escenarios se escogerá el modelo que tenga mayor AUC, variando el umbral de clasificación para maximizar la cantidad de verdaderos positivos a costa de los falsos positivos, en ese sentido se aplicará la siguiente fórmula: Predicción de dedicación a la florcicultura = #Total de casos predichos×%Precisión.

2.6. Evaluación económica

Para evaluar la viabilidad económica del cultivo de flores tropicales en la provincia de Leoncio Prado, se estimaron los costos de producción y análisis de rentabilidad. Este proceso se llevó a cabo con la colaboración de cinco productores locales, cada uno con un conjunto específico de especies florales bajo cultivo (Figura 2), que incluyen: 1) el Ginger rojo, 2) Anturio, 3) Bastón del emperador, 4) Heliconia, 5) Gardenia, 6) Pico de loro, 7) Heliconias Golden, y 8) Maracas. Estas especies fueron seleccionadas por su relevancia en el contexto local y su potencial comercial.

La rentabilidad de la inversión en floricultura tropical se evaluó mediante tres indicadores financieros principales:

Valor Actual Neto (VAN): Este indicador permite valorar la viabilidad de la inversión calculando la suma de los flujos netos de efectivo (ingresos menos gastos), descontados a una tasa que refleja el costo de oportunidad del capital, para un periodo proyectado de tres años.

Tasa Interna de Retorno (TIR): Este indicador mide la rentabilidad del proyecto, determinando el porcentaje de retorno anual promedio de la inversión. La TIR se obtiene cuando el VAN es igual a cero, implicando que los flujos de efectivo generados por el proyecto, descontados a esta tasa, igualan la inversión inicial.

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): Este índice calcula el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial a través de los ingresos generados por el proyecto, indicando el nivel de riesgo asociado. Un PRI más corto denota menor riesgo y mayor atractivo de la inversión.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis descriptivo y selección de factores

Análisis descriptivo

La mayoría de los agricultores encuestados, el 88,47%, está de acuerdo con la idea de implementar la siembra de flores tropicales, motivados por descontento con cultivos actuales, que resultan complejos y poco rentables debido a bajos precios, baja productividad y daños por factores abióticos y bióticos. Solo el 11,53% no está de acuerdo. La posesión de tierras es mayoritariamente propia (92,4%), y de estos, un porcentaje similar (88,4%) muestra interés en la siembra de flores tropicales, lo que sugiere un interés común en considerar la floricultura tropical como una opción de desarrollo sostenible. La agricultura es la principal actividad de los encuestados, con un 96,2% dedicándose a ella, en gran medida por razones económicas (92%). El 58,4% de los agricultores posee tierras de cultivo permanente, y el 39,9% dispone de terrenos para cultivo en limpio, ambos con interés en el cultivo de flores tropicales. En términos de propiedad de la tierra, los agricultores tienen en promedio 6,79 hectáreas cada uno, y aquellos no interesados en nuevos proyectos poseen en promedio 6,32 hectáreas. De la tierra sembrada, aquellos que desean iniciar nuevos proyectos poseen 3,02 hectáreas, mientras que quienes no desean nuevos proyectos tienen 3,74 hectáreas. La disponibilidad de tierras es mayor para los interesados en nuevos proyectos, con 3,76 hectáreas frente a 2,61 hectáreas de quienes no están interesados, lo cual podría explicar su interés en la siembra de flores tropicales.

Sobre la actitud y nivel técnico, el 57,24% de los agricultores está dispuesto a cambiar de cultivo frente a un 42,76% que no. Entre los que quieren cambiar, solo el 45,5% asiste a capacitaciones. El 78,6% aplica mejoras en sus cultivos, pero apenas el 18,8% ha intentado transformar su producción para aumentar ingresos. La mayoría (66,2%) comercializa independientemente, el 26% a través de asociaciones y el 7,8% en cooperativas. El 89,6% conoce el destino final de sus productos y el 70,1% usa insumos externos. Un conocimiento limitado sobre cultivos de flores tropicales, con solo el 16,9% informado, representa una barrera para su desarrollo como alternativa a los cultivos tradicionales.

Con relación al componente económico, un amplio 92,9% de agricultores buscan mejorar sus ingresos y están dispuestos a considerar nuevas opciones para lograrlo. A pesar de esta aspiración, el 72,4% de estos no utiliza semillas mejoradas; situación similar al 78,9% de quienes no buscan mejorar sus ingresos. Casi la totalidad de los interesados en mejorar ingresos (99,6%) se dedican a cultivos anuales y frutales. En cuanto al conocimiento sobre los compradores, hay una división igual de 50% entre quienes conocen y quienes no conocen a sus compradores dentro de los que desean mejorar ingresos, contrastando con el 57,9% que sí los conoce entre los que no buscan mejoras. Respecto al precio final de su producción, una mayoría considerable, el 92,8% de los que buscan mejorar ingresos y el 94,7% de los que no, desconoce el precio final de su producción. En términos de ingresos mensuales, el 75,2% de los que desean mejorar su situación económica reciben menos del sueldo mínimo vital, un 9,2% gana un monto similar al mínimo, y solo un 15,6% supera el sueldo mínimo vital. El control de costos de producción es otro aspecto deficiente, con un 83,2% que no gestiona sus costos; solo el 16,8% lleva un registro. Además, los que aspiran a incrementar sus ingresos gastan más en promedio (S/. 429,72 soles) en gastos del hogar que aquellos que no desean mejorar sus ingresos, quienes gas tan S/. 313,68 soles en promedio.

El análisis educativo revela que un 18,7% de agricultores carecen de estudios formales, mientras que los niveles de primaria, secundaria, superior y técnico abarcan el 29,7%, 20,1%, 9,6% y 21,9% respectivamente, evidenciando una prevalencia de bajos niveles educativos. En relación al uso de residuos de cosecha, los niveles educativos inferiores presentan mayor desaprovechamiento, con un 74,0%, 62,5% y 70,4% para ninguno, primaria y secundaria, respectivamente. Por el contrario, los de educación superior y técnica muestran un uso más frecuente de estos residuos, con solo un 46,2% y 21,9% que no los utilizan. En cuanto a la conservación ambiental, entre el 61% y el 73,1% de todos los niveles educativos destinan áreas para conservación. En el uso de energías renovables, la mayoría no las utilizan, con un rango del 68,5% al 82,5%, mientras que solo un 17,5% a 31,5% las adopta, siendo los paneles solares los más usados. En el caso de los equipos ahorradores de energía, un 85,5% a 92% de los entrevistados de todos los niveles educativos no los usan, frente a un 8% a 14,8% que sí. Respecto al cuidado del agua, un 32% a 38,5% siembran plantas perennes de bajo consumo hídrico y un 26,9% a 44,4% asocian cultivos para conservarla. Solo un 1,7% a 8% implementa sistemas eficientes como el riego por goteo. Una minoría entre el 2,5% y el 4% practica la agricultura de conservación, mientras que un 14,8% a 27,1% muestra desconocimiento o desinterés en la conservación del agua.

En el componente social, la mayoría de los agricultores (85,9%) no pertenecen a ninguna asociación de productores, destacando una marcada falta de asociatividad, que los hace vulnerables en la gestión y negociación de sus cosechas, en parte debido a la desconfianza entre los miembros.

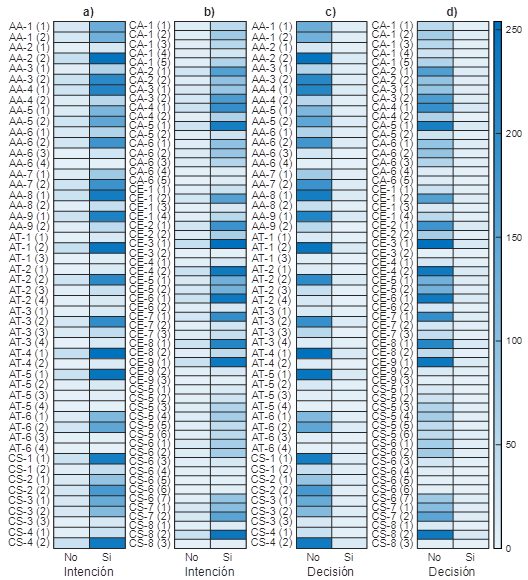

La numeración entre paréntesis indica el conteo absoluto de respuestas: el número fuera del paréntesis representa las respuestas negativas (No), y dentro del paréntesis las positivas (Sí). La escala en el eje derecho (0 a 250) corresponde al número total de agricultores encuestados. Los colores en las barras reflejan la proporción de respuestas "Sí" o "No" en relación con cada categoría (Figura 3).

Figura 3 La figura presenta las respuestas obtenidas en la encuesta, organizadas según dos variables principales: intención (columnas a y b) y decisión (columnas c y d) de adoptar la floricultura. En el eje vertical se muestran los códigos correspondientes a los factores evaluados, clasificados en cinco categorías: AA (Actitud del Agricultor), AT (Aptitud de Tierras), CA (Componente Ambiental), CE (Componente Económico) y CS (Componente Social).

En contraste, el 14,1% que sí están asociados tienen mayor participación (86,8%) en campañas de sensibilización en comparación con los no asociados (61,5%). En términos de interés social, entre los no asociados, un 49,8% valora el bienestar colectivo, frente a un 43,7% que prioriza el individual; mientras que, en los asociados, un 63,2% pone en primer lugar el bienestar colectivo. La mayoría de ambos grupos (88,3% de no asociados y 92,1% de asociados) tienen acceso a servicios de salud. Respecto a la demografía de los encuestados, el género masculino predomina con un 60%, y el femenino constituye el 40%. En cuanto a la vivienda, un alto porcentaje tiene propiedad propia, siendo un 93,5% entre los no asociados y un 97,45% entre los asociados. Por último, el tamaño promedio del hogar es de 4 personas, incluyendo al menos un niño.

Selección de factores influyentes en la dedicación a la floricultura

Como se muestra en la Tabla 1, los factores que influyen en la decisión de emprender en la floricultura son, la disposición de cambiar de cultivo, la destinación de áreas de conservación, el control de costos de producción y la participación en campañas de sensibilización.

Tabla 1. Evaluación de indicadores que influyen en la intención y decisión de la floricultura

| Variable | Indicador | Código | Intención | Decisión |

|---|---|---|---|---|

| Asiste a capacitación | AA-1 | 0,643 | 0,242 | |

| Conoce el cultivo | AA-2 | 0,452 | 0,318 | |

| Realiza mejoras de la plantación | AA-3 | 0,883 | 0,497 | |

| Actitud del agricultor | Intenta transformar su cosecha | AA-4 | 0,124 | 0,579 |

| Cambiar de cultivo | AA-5 | <0,01 | <0,1 | |

| Venta de producto | AA-6 | 0,329 | 0,960 | |

| Uso de insumos externos | AA-7 | 0,403 | 0,971 | |

| Conocimiento de flores tropicales | AA-8 | 0,228 | 0,131 | |

| Conoce el uso final de la producción | AA-9 | 0,243 | 0,774 | |

| Posesión de la tierra | AT-1 | 0,321 | 0,535 | |

| Hectáreas poseídas | AT-2 | 0,312 | 0,998 | |

| Hectáreas sembradas | AT-3 | 0,117 | 0,910 | |

| Aptitud de tierras | Tipo de actividad | AT-4 | 0,878 | 0,450 |

| Dedicación a la actividad | AT-5 | 0,841 | 0,741 | |

| Clasificación de tierras | AT-6 | 0,458 | 0,913 | |

| Nivel de educación | CA-1 | 0,367 | 0,298 | |

| Uso de residuos | CA-2 | <0,05 | 0,978 | |

| Destina área de conservación | CA-3 | <0,05 | <0,05 | |

| Componente ambiental | Uso de energías renovables | CA-4 | 0,698 | 0,424 |

| Uso de equipos ahorradores | CA-5 | 0,798 | 0,165 | |

| Cuidados del agua | CA-6 | 0,158 | 0,774 | |

| Numero tratamiento | CE-1 | 0,710 | 0,568 | |

| Uso de semillas mejoradas | CE-2 | 0,300 | 0,901 | |

| Ocupación | CE-3 | <0,01 | 0,814 | |

| Interés por mejorar | CE-4 | <0,01 | 0,289 | |

| Componente económico | Conoce compradores | CE-5 | <0,1 | 0,966 |

| Sabe precio final | CE-6 | 0,103 | 0,990 | |

| Ingreso mensual | CE-7 | <0,05 | 0,569 | |

| Controla costos de producción | CE-8 | 0,580 | <0,1 | |

| Gasto promedio mensual | CE-9 | 0,874 | 0,422 | |

| Pertenece a una asociación | CS-1 | 0,192 | 0,986 | |

| Participa en campañas de sensibilización | CS-2 | 0,947 | <0,05 | |

| Interés social | CS-3 | 0,130 | 0,600 | |

| Acceso a la salud | CS-4 | 0,742 | 0,173 | |

| Componente social | Número de personas en el hogar | CS-5 | 0,493 | 0,523 |

| Número de niños en el hogar | CS-6 | 0,119 | 0,344 | |

| Genero del informante | CS-7 | 0,793 | 0,336 | |

| Vivienda ocupada | CS-8 | 0,330 | 0,627 |

Leyenda: La tabla presenta los indicadores agrupados en cinco componentes que influyen en la intención y decisión de los agricultores de adoptar la floricultura. El componente "Actitud del Agricultor" incluye factores como la disposición a asistir a capacitaciones (AA-1) o el conocimiento sobre el cultivo (AA-2). El componente "Aptitud de Tierras" describe variables relacionadas con la calidad y disponibilidad de tierras. El "Componente Ambiental" abarca prácticas sostenibles como el uso de energías renovables (CA-4). El "Componente Económico" incluye aspectos financieros como el control de costos de producción (CE-8). Finalmente, el "Componente Social" refleja factores de asociatividad y apoyo comunitario, como pertenecer a una asociación (CS-1). Las columnas de intención y decisión presentan los valores p (p < 0,1) obtenidos de las pruebas estadísticas, destacando aquellos indicadores con influencia significativa en la intención o decisión de los agricultores de dedicarse a la floricultura.

La disposición a cambiar de cultivo es un indicador relevante, lo cual sugiere una apertura a adaptar prácticas agrícolas hacia opciones más rentables (deducido de los ingresos económicos declarados por los encuestados). La destinación de áreas para la conservación refleja una conciencia sobre la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental entre los agricultores que tienen intención dedicarse a la floricultura. Manikas et al. (2020) discuten cómo la floricultura urbana puede ser una alternativa sostenible, reduciendo la huella de carbono y ofreciendo productos de calidad.

La participación en campañas de sensibilización, centradas no solo en la sostenibilidad sino también en el conocimiento sobre cultivos alternativos y estrategias de mercado, juega un papel importante en la decisión de los agricultores de dedicarse a la floricultura (Gomiero et al., 2011). Esta información no solo aumenta la conciencia ambiental, sino que también mejora la comprensión sobre cómo la floricultura puede ser una alternativa económicamente viable y competitiva.

Además, el control de costos de producción emerge como un indicador clave de la capacidad empresarial, importante para decidirse hacia la floricultura. Eyhorn et al. (2019) destacan que prácticas eficientes en términos de costos, como parte de una gestión empresarial sólida, son fundamentales para la viabilidad y éxito de las operaciones florícolas.

3.2. Modelamiento y evaluación de rendimiento

La mayoría de los modelos, con la excepción del modelo ensemble RUSBoosted Trees, mostraron una exactitud del 94,8%. Sin embargo, esta alta exactitud resultó engañosa, ya que estos modelos tendían a predecir uniformemente que los agricultores no se dedicarían a la floricultura, reflejando así la distribución desequilibrada de la muestra más que una capacidad predictiva genuina (solo 14 de los 269 encuestados se dedican a la floricultura).

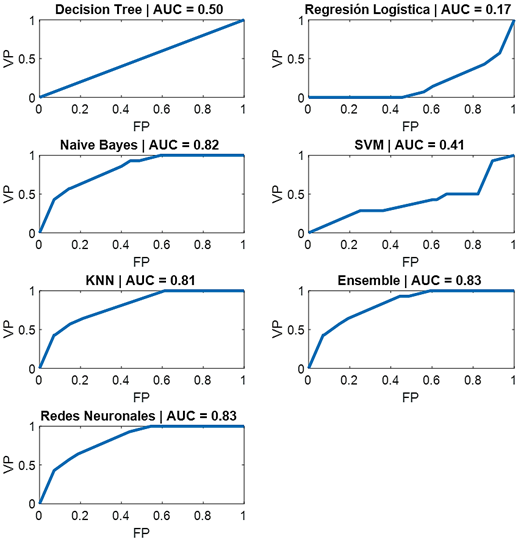

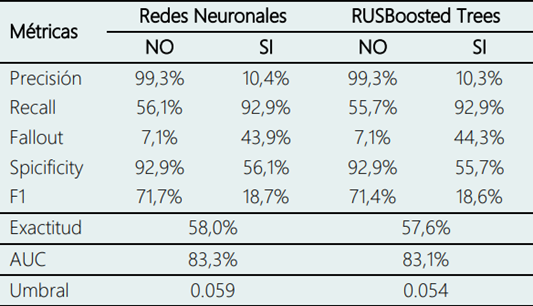

El modelo ensemble RUSBoosted Trees, y las redes neuronales, destacaron por su desempeño en términos del área bajo la curva (AUC) de 0,83, ambos modelos con exactitudes de 57,6% y 58,0%, tal como muestra la Figura 4 y la Tabla 2. La superioridad de estos modelos en la métrica AUC indica una mayor habilidad para distinguir entre los agricultores que se dedicarían a la floricultura y aquellos que no, maximizando los verdaderos positivos mientras minimizan los falsos positivos.

Tabla 2 Métricas de los modelos con mejores desempeños para la predicción a la dedicación a la floricultura

La diferencia en el desempeño de los modelos puede atribuirse a varias razones. Los modelos ensemble, particularmente RUSBoosted Trees, y las redes neuronales son conocidos por su capacidad para manejar complejidades en los datos, como interacciones no lineales entre variables y la presencia de datos desequilibrados, como es el caso de este estudio (Chabalala et al., 2023). El modelo ensemble RUSBoosted Trees, mediante la combinación de múltiples modelos débiles para formar un modelo fuerte, y las redes neuronales, a través de su arquitectura flexible, pueden capturar patrones complejos y sutilezas en los datos que otros modelos lineales o más simples no pueden (Li & Dong, 2023).

La Figura 4 muestra las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) correspondientes a los modelos evaluados, incluyendo Redes Neuronales y RUSBoosted Trees. En el eje Y se representa la tasa de verdaderos positivos, mientras que en el eje X se muestra la tasa de falsos positivos. Una curva más cercana a la esquina superior izquierda refleja un mejor rendimiento del modelo, mientras que la línea diagonal representa un modelo con rendimiento aleatorio (AUC = 0,5). Los valores de AUC presentados en la Tabla 2 indican la capacidad de los modelos para clasificar correctamente entre casos positivos y negativos. Las curvas permiten visualizar el balance entre sensibilidad y especificidad en distintos puntos de corte.

En la Tabla 2 se compara el desempeño de los modelos predictivos Redes Neuronales y RUSBoosted Trees mediante métricas clave. La precisión refleja el porcentaje de predicciones correctas para casos positivos y negativos. El recall mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los casos positivos, mientras que la tasa de falsos positivos indica el porcentaje de predicciones incorrectas en los casos negativos. La especificidad representa el porcentaje de casos negativos correctamente clasificados. El valor F1 combina precisión y sensibilidad en una media armónica, y la exactitud muestra el porcentaje general de predicciones correctas. El área bajo la curva (AUC) mide el rendimiento global del modelo, siendo valores más altos indicativos de un mejor desempeño. El umbral se refiere al punto de corte utilizado para clasificar entre positivo y negativo.

Evaluación de escenarios

El modelo de redes neuronales, identificado como el más eficiente en términos de rendimiento predictivo dentro del estudio, fue el seleccionado para estimar el impacto de diferentes intervenciones en la adopción de la floricultura por parte de los agricultores. La Tabla 3 resume los resultados obtenidos bajo dos escenarios prospectivos. En el primer escenario, se consideró un incremento hasta el 70% en la disposición de los agricultores para cambiar de cultivo, su participación en campañas de sensibilización, la asignación de áreas para la conservación, y el control de los costos de producción. Bajo esta premisa, se proyecta que un 7,16% de los agricultores optarían por la floricultura, evidenciando una respuesta positiva a las mejoras implementadas. Por otro lado, el segundo escenario plantea una optimización aún mayor, elevando las condiciones hasta el 90%. En tal contexto, la proyección indica que la adopción de la floricultura por los agricultores podría alcanzar el 11,32%, más del doble en comparación con la línea base establecida por la encuesta inicial. Este análisis cuantitativo aporta datos sustanciales para que entidades gubernamentales y programas como DEVIDA o el PEAH puedan calibrar y dimensionar los efectos de sus políticas y estrategias dirigidas a incentivar cultivos alternativos (Romero et al., 2022).

No obstante, aunque se registra un aumento significativo en la proporción de agricultores que podrían dedicarse a la floricultura, el techo de 11,32% sugiere la presencia de otras variables que podrían ejercer una influencia más decisiva en la toma de decisiones de los agricultores. Entre estos factores adicionales que podrían considerarse se encuentran la disponibilidad de mercados accesibles y rentables, la presencia de apoyo técnico y financiero continuo, la estabilidad de precios de mercado para productos florícolas, y la compatibilidad cultural y de conocimientos tradicionales con las prácticas de floricultura (Farooqui & Ritika, 2020; Graskemper et al., 2021).

3.3. Análisis económico

El análisis de viabilidad económica para las ocho especies de flores tropicales indica una rentabilidad particularmente destacada para el Ginger Rojo (Tabla 4). Esta especie exhibe un costo de producción relativamente bajo de S/ 53.647,78, un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 10.428,00, y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 51%. Notablemente, su Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es de solo 0,7 años, lo cual lo coloca como un cultivo altamente rentable y, por ende, una inversión viable y sostenible. Se estima un rendimiento promedio de 3 a 4 flores por planta, con una densidad inicial de 3333 plantas por hectárea.

Tabla 4 Cálculo de la viabilidad económica de las principales flores tropicales cultivadas

| Cultivares | CP* (S/.) | VAN** (S/.) | TIR*** (%) | PRI**** (Años) |

|---|---|---|---|---|

| Ginger rojo | 53.647,78 | 10.428,00 | 51 | 0,7 |

| Anturio | 179.547,13 | 488.891,00 | 90 | 1,7 |

| Bastón del emperador | 82.834,86 | 59.175,00 | 62 | 1,7 |

| Heliconia musa | 132.372,20 | 110.266,00 | 51 | 1,5 |

| Gardenia | 125.661,20 | 54.884,00 | 76 | 1,8 |

| Pico de loro | 120.827,86 | 97.474,00 | 84 | 1,3 |

| Heliconias Golden | 83.228,96 | 27.984,00 | 80 | 1,7 |

| Maracas | 78.594,46 | 29.549,00 | 69 | 1,9 |

*CP: Costo del Proyecto. **VAN: Valor Actual Neto. ***TIR: Tasa Interna de Retorno. ****PRI: Periodo de Recuperación de la Inversión.

El Anturio se posiciona como el segundo cultivo más viable, con un VAN de S/ 488.891,00 y una TIR del 90%. Su PRI de 1 año y 7 meses indica un periodo más extenso antes de obtener ganancias, aunque sigue siendo económicamente favorable. La producción de Anturio, calculada para una hectárea con un promedio de 8 a 10 flores por planta y 9200 plantas iniciales, asegura su rentabilidad. La viabilidad sostenida del Anturio depende de una hectárea en adelante, complementada con tecnificación avanzada, asistencia técnica y alianzas estratégicas en la comercialización.

En lo que respecta al Bastón del Emperador, se presenta un VAN de S/ 59.175,00, una TIR del 62%, y un PRI de 1,7 años, requiriendo este tiempo para comenzar a generar ganancias. Se consideró una producción de 3 a 5 flores por planta y 1000 plantas por hectárea inicial.

En síntesis, las proyecciones financieras para las ocho especies estudiadas demuestran que, con una inversión a partir de una hectárea, tecnificación adecuada, asistencia técnica y alianzas comerciales estratégicas, son negocios financieramente viables y sostenibles. Los cálculos realizados en esta investigación determinaron un VAN positivo y un TIR superior al 20% del Costo de Oportunidad del Capital (COK), establecido en base al riesgo inherente al sector agrícola. Los PRI obtenidos son considerados aceptables, al ser menores al tiempo estimado para la recuperación de la inversión.

4. Conclusiones

La disposición para cambiar de cultivo, la participa ción en campañas de concientización, la asignación de zonas de conservación y el manejo de costos de producción son factores que explican y predicen la decisión de los agricultores de inclinarse hacia la floricultura, según se demostró en la prueba de chi cuadrado con un p-valor de 0,1.

La red neuronal se identificó como el mejor modelo con una exactitud del 58,0% y una AUC de 83,3%. Aunque este modelo tiende a sobrestimar los casos positivos, esta limitante se aborda al tomar en cuenta la precisión del modelo y considerar la tasa de error, lo que mejora su fiabilidad predictiva, sirviendo como información prospectiva cuantitativa para los esfuerzos de incentivar los cultivos alternativos, en este caso hacia la floricultura.

La evaluación económica demuestra que el Ginger Rojo se destaca por su rentabilidad con un costo de producción de S/ 53.647,78 y un notable retorno de inversión, reflejado en un VAN de S/ 10.428,00 y una TIR de 51%, logrando recuperar la inversión en tan solo 0,7 años. El Anturio, con un VAN de S/ 488.891,00 y una TIR de 90%, demuestra ser una inversión prometedora, aunque con un PRI de 1,7 años. Incluso cultivos como el Bastón del Emperador, que presenta un PRI de 1,7 años, indican que, con las condiciones adecuadas, estas especies son financieramente viables y sostenibles. Estos resultados demuestran que, con una gestión adecuada de la tierra y estrategias de mercado eficientes, la floricultura tropical es una inversión económicamente rentable y ofrece un futuro sostenible para los agricultores.

En estudios futuros, sería valioso investigar la interacción entre las campañas de sensibilización y el acceso a financiamiento en la adopción de la floricultura, evaluando su impacto a mediano y largo plazo. Asimismo, se recomienda desarrollar investigaciones que utilicen tecnologías de precisión y sistemas de información geográfica para identificar áreas con mayor potencial para el cultivo de flores tropicales, optimizando recursos y maximizando la rentabilidad. Estos enfoques podrían contribuir a diseñar estrategias más efectivas para la diversificación agrícola y la sostenibilidad en regiones rurales.