INTRODUCCIÓN

El impacto humano ha reducido la diversidad de las especies en diversos ecosistemas conllevando a la perdida genética de las procedencias en su área geográfica y ambiental donde crecieron los arboles progenitores, dentro de la cual se ha desarrollado su constitución genética por selección natural y/o artificial (Bischoff et al., 2010; Cornelius & Ugarte, 2010), provocando una reducción en el tamaño de poblaciones o su eliminación y la escasez de madera para abastecer a las industrias madereras; que es uno de los problemas que prevalecen en todo el mundo (Cornelius & Ugarte, 2010; Bischoff et al., 2010; Gilbero et al., 2019). Frente a este problema se hace necesario buscar nuevas e innovadoras alternativas para el manejo silvicultural de especies forestales y frutales (Vallejos et al., 2020).

Una práctica acertada es el establecimiento de los ensayos de procedencias utilizando técnicas de selección natural para probar la adaptabilidad que presenta una especie exótica o nativa en un área elegida; es decir, una plantación de varias procedencias establecidas en un mismo lugar para detectar aquella que sea la más productiva en la región y recomendarla para reforestación; de esta manera se aseguran arboles mejor adaptados al sitio de plantación y que presentan crecimientos relevantes para asegurar rentabilidad económica (Alba‑Landa et al., 2002); sin embargo, el proceso de discriminación de las especies es crítico para un proyecto de plantaciones forestales y frutales comerciales; y toma normalmente de 3 a 6 años e incluye ensayos de numerosas especies y procedencias en diferentes sitios en la zona de interés (Seppanen et al., 1999). Las condiciones ambientales de las diferentes clases de cobertura vegetal mantienen condiciones adecuadas para el proceso de germinación, crecimiento y establecimiento de plántulas siempre que se siembre de manera inmediata después de la recolecta; no obstante, el establecimiento de plantaciones o de las reforestaciones exitosas dependen de varios factores como la densidad, plagas, disponibilidad de agua, temperatura y nutrientes del suelo, así́ como la calidad de la planta (Camacho et al., 2000; Harms & Paine, 2016; Pérez et al., 2016; Prieto et al., 2018).

Varios ensayos de mejoramiento genético fueron establecidos con éxitos en diferentes latitudes como en Centro América el programa de mejoramiento genético y producción de semillas de Elaeis guineensis ha permitido desarrollar más de 10 variedades distintas, consolidando las variedades y clones de alta densidad, como una alternativa para incrementar la producción por hectárea en las principales regiones de palmeras del mundo (Alvarado, 2010).

De igual modo, en Costa Rica se evidenció que en un cultivo comercial de plantaciones clonales de Swietenia macrophylla, el uso de clones superiores resultó efectivo para el control de la plaga Hypsipyla grandella, que limitaba su cultivo comercial. La mejora genética se expresa en el porcentaje de superioridad en volumen total que varió entre el 46 % y el 93 % (Chinchilla et al., 2020).

En la Amazonia brasilera se realizaron trabajos sobre tecnología, producción y manejo sostenible de Aniba rosaeodora (Ferraz & Camargo, 2018; Sampaio et al., 2004; Serrão & Silva Rocha, 2018; Valencia et al., 2010).

En la Amazonia colombiana se resalta los trabajos sobre propagación asexual, su caracterización y viabilidad de la semilla de Caryodendron orinocense “inchi” (Garcı́a & Basso, 2012; Garcia et al., 2009) y sobre el análisis fisiológicos, diversidad genética y estructural; así como la propagación sexual y asexual de Genipa americana “huito” (Buitrago et al., 2020; Cruz et al., 2018; Rocha et al., 2019; Santana et al., 2012).

En la Amazonia peruana se resaltan los estudios de domesticación desarrollados en Caryodendron orinocense Karst y Guazuma crinita para su aprovechamiento a temprana edad, contribuyendo al sustento de los agricultores locales (Gonzales, 2007; Gonzales & Torres, 2011; Tuisima et al., 2016).

Con el propósito de establecer una plantación con especies de importancia económica orientada a su propagación, manejo, conservación y para la educación ambiental en la Amazonia peruana, el objetivo principal de esta investigación es evaluar la supervivencia e insectos plagas de 15 especies forestales y cuatro frutales en Puerto Almendra, Loreto, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

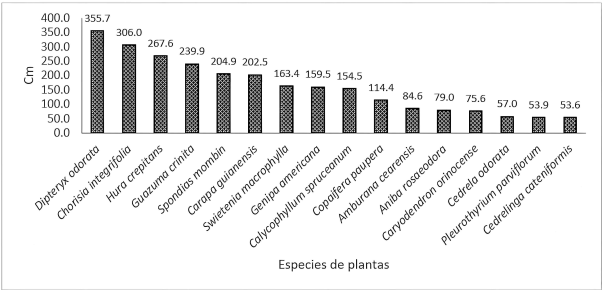

El presente estudio se realizó desde mayo del 2020 hasta abril del 2022 en el Centro de Ensayos de Procedencias de Especies Forestales y Agrícolas establecido en un barbecho de 10 años en el Fundo Almendra de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana‑UNAP (3°49´33” S, 73°22´40” W) (Figura 1) creada en julio del 2020.

Figura 1 Área de estudio del ensayo de procedencia de especies forestales y agrícolas en el Fundo Almendra, Río Nanay, Perú

Las 19 especies incluidas en la Tabla 1 han sido sembradas en setiembre del 2020. Las plántulas de las especies forestales utilizadas como material genético fueron colectadas en mayo del 2020 provenientes de la regeneración natural ubicadas alrededor de árboles plus que tenían un buen vigor (tallo recto, hojas verdes y libres de plagas) y altura promedio de 28,43 ± 4,02 cm (N=40) por especie.

Tabla 1 Lista de especies, nombre vulgar y característica del material de propagación incluida en el Fundo Almendra, Río Nanay, Loreto, Perú.

| Región | Especie | Nombre común | Material de propagación | Usos y origen |

|---|---|---|---|---|

| Loreto | Spondias purpurea L. 1762 | ciruela | Estaca | Alimenticio (Rengifo, 2007). Exótica |

| Loreto | Spondias mombin L. 1759 | ubos | Estaca | Alimenticio y medicinal (Rengifo, 2007). Nativo |

| Loreto | Spondias dulcis Parkinson 1773 | taperiba | Estaca | Alimenticio (Rengifo, 2007). Exótica |

| Loreto | Genipa americana L. 1759 | huito | Estaca | Alimenticio, medicinal, tinte y maderable (Rengifo, 2007). Nativa |

| Loreto | Spondias mombin L. 1759 | ubos | Planta | Alimenticio y medicinal (Rengifo, 2007). Nativa |

| Loreto | Genipa americana L. 1759 | huito | Planta | Alimenticio y medicinal, (Rengifo, 2007; Gonzales & Torres, 2011). Nativa |

| Loreto | Carapa guianensis Aubl. 1775 | andiroba | Planta | Maderable (CMP, 2008) |

| Loreto | Chorisia integrifolia Ulbr. 1916 | huimba | Planta | Maderable (Rojas & Castro, 2002). Exótica |

| Loreto | Swietenia macrophylla King 1886 | caoba | Planta | Maderable, ebanistería de lujo (CPM, 2008). Nativa |

| Loreto | Hura crepitans L. 1753 | catahua amarilla | Planta | Maderable y liviana para encofrado y cajonería (CPM, 2008). Nativa |

| Loreto | Caryodendron orinocense H. Karst. 1858 | metohuayo | Planta | Alimenticio, maderable, cosmético y medicinal (Gonzales & Torres, 2010). Nativa |

| Loreto | Aniba rosaeodora Ducke 1930 | palo de rosa | Planta | Cosmético y medicinal |

| Loreto | Cedrela odorata L. 1753 | cedro | Planta | Maderable, ebanistería de lujo (CPM, 2008). Nativa |

| Loreto | Pleurothyrium parviflorum Ducke 1930 | canela moena | Planta | Maderable (Valderrama, 2003) |

| Loreto | Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex Schum 1889 | capirona | Planta | Maderable y ebanistería (CPM, 2008) |

| Loreto | Guazuma ulmifolia Lam. 1789 | bolaina | Planta | Maderable y forraje (Villa-Herrera et al., 2009) |

| Loreto | Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 1802 | shihuahuaco | Planta | Maderable y carpintería (CPM, 2008) |

| Loreto | Copaifera paupera (Herzog) Dwyer, 1951 | copaiba | Planta | Maderable y medicinal (CPM, Rengifo, 2007 |

| Pucallpa | Calophyllum brasiliense L. Cambess. 1828 | lagarto caspi | Planta | Maderable y ebanistería (CPM, 2008) |

| Pucallpa | Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm. 1940 | Ishpingo | Planta | Maderable y ebanistería (CPM, 2008) |

| Loreto | Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 1994 | tornillo | Planta | Maderable y ebanistería (CPM, 2008) |

Para las cuatro especies de frutales se cortaron con una sierra podadora curva ramas rectas, con brotes y libres de plagas con un diámetro promedio de 4,96 ± 1,57 cm y longitud de 1,5 m (N=30) por especie. Este material genético (clon) se obtuvo de los huertos familiares.

Todas las colecciones de germoplasma (plántulas) han sido adaptadas en el vivero forestal de la UNAP antes de su siembra desde mayo hasta agosto del 2020, las que alcanzaron una altura promedio de 35,6 ± 20,4 cm (N=425); se aplicó el insecticida STERMIN 600 SL, al inicio de la siembra en el vivero y antes de la siembra al campo definitivo. En el caso de las ramas, solo se aplicó una vez ya que ellas fueron sembradas luego de su colecta.

El área presenta las siguientes características climáticas: precipitación anual de 2766,7 mm, siendo marzo el mes más lluvioso con 467,2 mm y agosto el más seco con 90,6 mm; temperatura media anual de 27, 6 °C, temperatura máxima y mínima promedio anual de 32,2 °C y 23 °C respectivamente; humedad relativa media anual de 87,8% (SENAMHI, 2020)

MANEJO SILVICULTURAL

Se establecieron 21 parcelas de 25 x 25 m (625 m2) para cada especie. Cada parcela tuvo 25 plantas con un distanciamiento de 5 m entre plantas con una separación de calle de 2,5 m dejando un callejón de 5 m entre parcelas. En 17 parcelas se sembraron plantones adaptados en viveros por un tiempo de cuatro meses (15 especies forestales y dos especies frutales) y en cuatro parcelas se sembraron estacas de cuatro especies frutales (Tabla 1). Para la siembra de cada plántula y de cada estaca se prepararon hoyos de 0,40 x 0,40 m. Cada hoyo fue llenado en dos capas; en la primera capa se colocó 0,15 m de restos de ramas y tallos triturados en una maquina chipeadora; y en la segunda capa se colocó 0,25 m de material orgánico consistente a una proporción de 50% de aserrín en descomposición, 30% de suelo agrícola y 20% de gallinaza de postura. Se realizaron riegos de forma manual según las condiciones climáticas. Las estacas y plantones sembradas se rotularon, se hicieron labores silviculturales tales como control de malezas con frecuencia mensual y una sola fertilización foliar al segundo mes de la siembra.

EVALUACIÓN DE BROTES DEL MATERIAL VEGETATIVO

Se evaluó en función del número de brotes obtenidos durante el periodo de evaluación. Durante cuatro meses, se revisó cada una de las estacas realizando el conteo de los brotes presentes. Al final del periodo se obtuvo la cantidad de brotes por planta y luego fueron promediadas por especie. Las estacas muertas de las especies S. mombin y S. dulcis fueron sustituidas con material genético disponible en las cercanías, dichos materiales no se consideraron en el análisis.

SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES

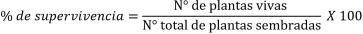

La supervivencia de las especies fue determinada aplicando la siguiente fórmula:

La evaluación inicial se realizó en setiembre del 2020 y la evaluación final en abril del 2022. La supervivencia se categorizó en: muy bueno (80‑100%), bueno (60‑79%), regular (40‑ 59%); malo (<40%) (López, 2015).

OBSERVACIÓN DE INSECTOS PLAGAS

Se registraron los insectos que realizaban dañ os en diferentes partes de las plantas (hojas, tallos y brotes). Luego fueron colectados para su caracterización y determinación taxonómica. Para su conservación, se realizaron montajes en seco para los insectos de mayor tamaño y los diminutos fueron colocados en alcohol al 70%. El porcentaje de incidencia fue determinado mediante la siguiente formula adaptada de Ivancovich & Lavilla (2016):

DETERMINACIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES VEGETALES E INSECTILES

La identificación taxonómica de las especies de plantas se realizó por comparación de mues‑ tras del Herbarium Amazonense (AMAZ) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana‑ UNAP y consultas referenciales de Gentry (1993), Vásquez (1997) y Vásquez & Rojas (2004).

La identificación de los insectos se realizó en el laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP a través de consultas de referencia de insectos plagas de frutales amazónicos (Couturier et al., 1994; Delgado & Couturier, 2004). Los ejemplares se encuentran en el laboratorio de entomología de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP.

RESULTADOS

COMPORTAMIENTO DE LAS ESTACAS

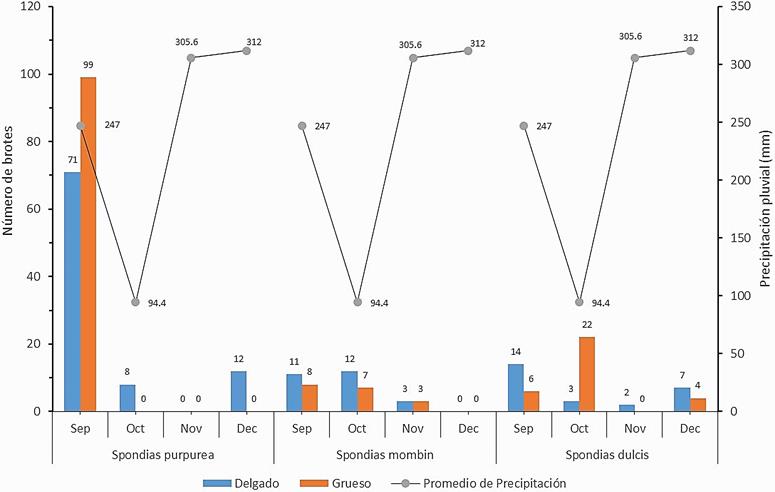

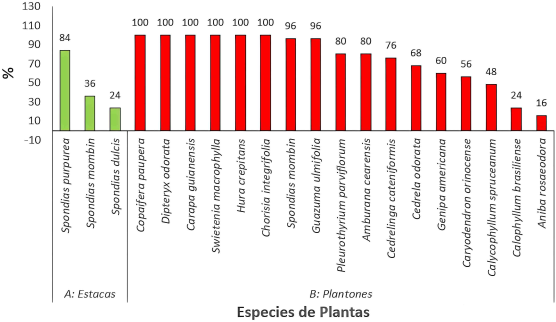

Spondias purpurea "ciruelo" (Figura 4D) tuvo mejor respuesta en la emisión de brotes. Se observó que al inicio (setiembre de 2020), las estacas más gruesas 5,2 ± 0,9 cm (N=10) emitían mayor cantidad de brotes en comparación con los de menor grosor 7 ± 0,6 cm (N=15); sin embargo, las delgadas continuaron emitiendo brotes bajo influencia de baja y alta precipitación, mientras que las gruesas no (Figura 2). Según la categoría de supervivencia esta especie se ubica en la categoría de muy bueno (80‑100%) (Figura 3); por el contrario, Spondias mombin "ubos" tuvo un mayor brotamiento con diámetros delgados (4,9 ± 0,4 cm, N=10) comparativamente con los de diámetro grueso 7,9 ± 1,8 cm (N=15) indistintamente en épocas de mayor y menor precipitación (Figura 2). En S. dulcis se observó mayor cantidad de brotes con diámetros delgados de 3,9 ± 0,7 cm (N=13) comparados con los gruesos de 6,2 ± 0,8 cm (N=12) en las épocas de mayor precipitación (Figura 2); sin embargo, los brotes de es‑ tas dos especies fueron desecándose paulatinamente y su supervivencia se ubicó en la categoría de malo (<40%) (Figura 3). Las estacas de Genipa americana “huito” no emitieron brotes y todas murieron.

Figura 2 Cantidad promedio de brotes relacionados con la precipitación mensual de las estacas de Spondias purpurea, Spondias mombin y Spondias dulcis en el Fundo Almendra de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP (setiembre 2020- diciembre 2020)

Figura 3 Porcentajes de supervivencia de las especies forestales y frutales instaladas a partir de estacas y plántulas en las parcelas del Fundo Almendra de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP (setiembre 2020-diciembre 2022)

Figura 4 Especies destacadas de plantas y especies insectiles: (A) Carapa guianensis "andiroba", (B) Dipteryx odorata "shihuahuaco", (C) Chorisia integrifolia "huimba", (D) Spondias purpurea "ciruelo", (E) Colonia de Parasaissetia nigra en rama de G. ulmifolia con protección de hormigas Crematogaster sp., (F) Larva de Hypsipla grandella en brote de C. guianensis, (G) Apioscelis bulbosa sobre hojas de S. mombin

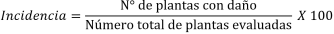

COMPORTAMIENTO DE LAS PLANTAS

Las plántulas que alcanzaron el mayor porcentaje de supervivencia, ubicándose en la categoría de muy bueno (80‑100%) fueron: Copaifera paupera "copaiba", Dipteryx odorata "shihuahuaco", Carapa guianensis "andiroba" (Figura 4A), Swietenia macrophylla "caoba", Hura crepitans "catahua", Chorisia integrifolia "huimba", Spondias mombin "ubos", Guazuma ulmifolia "bolaina", Pleurothyrium parviflorum "canela moena", Amburana caerensis "ishpingo". Las especies que lograron la categoría de bueno (60‑79%) fueron Cedrelinga cateniformis "tornillo", Cedrela odorata "cedro" y Genipa americana "huito". En la categoría de regular (40‑59%) reportamos a Caryodendron orinocense "metohuayo" y a Calycophyllum spruceanum "capirona"; y en la categoría de malo (<40%) se ubicaron Calophyllum brasiliense "lagarto caspi" y Aniba rosaeodora "palo de rosa". Los porcentajes de supervivencia de las especies de plantas se muestran en la Figura 3. El promedio general de crecimiento en altura de las plantas fue de 173,45 cm; las más sobresalientes fueron D. odorata "shihuahuaco" (Figura 4B) y C. integrifolia "huimba" (Figura 4C) con un promedio de 355,7 y 306 cm respectivamente (Figura 5).

INSECTOS PLAGA

Cuatro especies de insectos plagas fueron frecuentes en la plantación. Sus daños se observaron en hojas, tallos y brotes; una de las especies es considerada plaga de importancia económica porque retarda el crecimiento y pueden producir la muerte de la planta, y las otras tres fueron secundarias pero pueden convertirse en plagas importantes en el futuro. A continuación se especifican las características de los insectos, sus plantas hospederas, daños registrados y sus porcentajes de incidencia.

Hypsipyla grandella (Zeller, 1848)

Lepidoptera, Pyralidae, "Barrenador de las meliáceas".

Características: Es una pequeña polilla que mide entre 25 y 38 mm de largo. Su primer par de alas (anteriores) son alargadas y estrechas en su base, de color gris y blanco iridiscente. Su segundo par de alas (posteriores) son blancas semitransparentes (Murgas et al., 2015).

Daños: Su larva (Figura 4F) ocasiona perjuicios de importancia económica, se alimenta de brotes y tallos de Cedrella odorata "cedro", S. macrophylla "caoba" y de C. guianensis "andiroba" barrena el tallo ocasionando desecamiento de los brotes. En el cedro y la caoba ocurrieron las mayores incidencias (100 y 88% respectivamente) y la más baja (12%) ocurrió en la andiroba, siendo en el cedro los ataques más severos, sus larvas fueron observadas barrenando los brotes, ramas y tallos.

Parasaissetia nigra Nietner, 1861

Hemiptera, Coccidae, "queresa negra del chirimoyo".

Características: Este insecto fue caracterizado siguiendo a Delgado & Couturier (2004). Viven en colonias, la hembra adulta mide de 3 a 4 mm de diámetro. En sus primeros estadíos son de color amarillo más o menos transparentes, después se vuelve marrón rojizo a marrón negro, de consistencia dura y de forma semiesférica (Figura 4E). Se observó que vive en asociación simbiótica con la hormiga Cremato‑gaster sp. (Figura 4E); la plaga le proporciona una sustancia azucarada y ellas las protegen de sus enemigos naturales.

Daños: Este insecto se alimenta de la savia de G. ulmifolia "bolaina". Su colonia fue muy abundante en las ramas y tallos. Las hojas de las plantas con dañ os severos se tornan de color amarillo. Su presencia alcanzó 88% de incidencia.

Apioscelis bulbosa Scudder, 1869

Orthoptera, Proscopidae, "insecto palo, palito viviente de antenas cortas".

Características: Insectos de color verde, presenta antenas cortas, su cuerpo es alargado al igual que sus patas. El tercer par de patas (posteriores) presentan un engrosamiento amarillento en la parte basal. Los estados inmaduros (ninfas) y los adultos carecen de alas (ápteros) y viven camuflados entre las hojas y ramas (Delgado & Couturier, 2004). El macho (Figura 4G) mide aproximadamente de 39 a 55 mm y las hembras de 78 a 80 mm de largo.

Daños: Tanto las ninfas como los adultos se alimentan de las hojas ocasionando severas defoliaciones. Este insecto es un polífago, encontrado alimentándose de las hojas de G. ulmifolia, C. pentandra, S. purpurea y S. dulcis con una incidencia de 80, 56, 8 y 4% respectivamente.

Aphis gossypii Glover, 1877

Homoptera, Aphidae, "pulgón verde del algodonero".

Características: Son insectos de color verde que se agrupan en colonias en el envés de las hojas y son diminutos, midiendo entre 1 y 1,8 mm (alados), los que no poseen alas (ápteros) tienen un tamaño entre 0,9 y 1,8 mm (Delgado & Couturier, 2004).

Daños: Estos insectos se alimentan de la savia de las hojas jóvenes (brotes) provocando su desecamiento. Ha sido encontrada en los brotes de S. purpurea con una incidencia del 20%.

DISCUSIÓN

Las estacas de S. purpurea tuvieron un mejor comportamiento, soportaron la época de radiación solar y alcanzaron la mayor supervivencia durante la época lluviosa, tal como lo precisa Vanegas (2005), indicando que las condiciones climáticas son uno de los factores determinantes en su establecimiento y recomienda sembrarse al final de la época de verano. La dimensión de las estacas recomendado por Vanegas (2005) para su propagación asexual es de 0,5 a 1,2 m de longitud con un diámetro de 5 a 10 cm, similares a las empleadas en nuestro estudio, las que tuvieron diámetros de 2,7 ± 0,6 cm y 5,2 ± 0,9 cm con 1,5 m de longitud. La propogación recomendada de S. purpurea es por estacas, ya que no produce semillas viables por‑ que carece de polen fértil, los áboles nacidos de semillas tienen crecimiento débil y baja productividad, en cambio a partir de estacas se logra obtener variedades superiores (Phillips et al., 2005; Vanegas, 2005).

Las estacas de S. mombin y S. dulcis tuvieron una baja supervivencia (<40%), aunque la mayor práctica para su propagación es a partir de semillas, la propagación vegetativa permite obtener material de alta productividad (Gonzales & Torres, 2011). Por su parte Roche et al. (2019), al aplicar ácido indolacético (AIA) en es‑ tacas de 20 cm de longitud y 2 cm de diámetro, no encontraron resultados satisfactorios para la propagación vegetativa de S. dulcis en Brasil, estas no produjeron raíces ni brotes y sufrieron putrefacción debido a que no soportaron la alta humedad del sustrato. G. americana no emitieron brotes, esta especie convencionalmente se reproduce a partir de semillas (Francis, 2000); sin embargo, Buitrago et al. (2020) consiguió 47% de brotamiento a partir de estacas.

La alta supervivencia de la mayoría de la plantas procedentes de semilla botánica (80‑ 100%) registradas, se atribuye al tamaño de las plántulas sembradas; la siembra de plántulas grandes dentro de una especie favorece la supervivencia en las plantaciones forestales de todo el mundo (Andivia et al., 2021), también a la buena fertilización proveniente de materia orgánica de lenta y rápida descomposición colocada para cada planta y al periodo de siembra, que fue al final de la época de verano con lluvias intermitentes (Oliveira et al., 2019). En cambio, Huamán (2016) encontró en C. officinalis y S. macrophylla, 84 y 64% de supervivencia respectivamente en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y señala que la condición edáfica diferente en algunas partes de la zona del estudio, como la textura arcillosa y arenosa, tuvo un efecto desfavorable en la supervivencia de estas especies.

La baja supervivencia (<40%) alcanzada por las especies A. rosaeodora y C. brasiliense se debe a las características típicas de estas especies. La primera, en sus primeros estadios en regeneración natural son tolerantes a la sombra (esciófitas) por un periodo corto, si el tiempo se prolonga su mortalidad es alta, debido al requerimiento de luz, es por ello que los claros del bosque favorecen su supervivencia y desarrollo (CITES, 2010; Lozano et al., 2011), en cambio C. brasiliense necesita sombra parcial (Méndez & Serech, 2018).

Las plantas tuvieron distinto comportamiento al crecer; sin embargo, seis especies tuvieron mayor altura que las demás, aducimos esto al sistema de siembra en monocultivo (cultivos puros), las plantas sembradas bajo este sistema presentan mayores alturas que las sembradas en cultivos mixtos (Alice, 2004). Otro factor que se suma es la disponibilidad de luz, en especial para D. odorata, la cual fue la de mayor altura, muy similar a lo encontrado por Romo Reátegui (2005) quien indica que Dipteryx micrantha Harms en plantación de monocultivo se desarrolla mejor bajo la influencia de luz.

En cuanto a los insectos plaga, los daños provocados por H. grandella provocan una constante aparición lateral de nuevos brotes y retarda el crecimiento de las plantas (Hilje & Cornelius, 2001; Sánchez et al., 2009). Esta pequeña lepidóptera nocturna (polilla) es considerada como la principal plaga de importancia económica que limita el desarrollo de plantaciones de C. odorata y S. macrophylla en América Latina y el Caribe (Newton et al., 1993; Briceño, 1997; Hilje & Cornelius, 2001; Sánchez et al., 2009; Calixto et al., 2015). Parasaissetia nigra mostró una alta incidencia en la plantación de G. ulmifolia, pero también ha sido registrada en plantas ornamentales de origen tropical y diversos cultivos como la palta (aguacate), cítricos, café, algodón, guayaba, mango, granada, camu camu y otras plantas (Delgado & Couturier, 2004; Myartseva et al., 2014; Lin et al., 2017; Tsagarakis et al., 2017)

Los daños de A. gossypii provocan desecamiento de las hojas y son responsables de la transmisión de enfermedades víricas (Selfa & Anento, 1997). A. bulbosa fue la especie de mayor presencia en la plantación ocasionando dañ os en las hojas en cuatro especies, principalmente en G. ulmifolia; este insecto polífago también fue reportado en Myrciaria dubia "camu camu", frutal amazónico de importancia económica y nutricional; sus defoliaciones pue‑ den tener importancia local si la plantación está ubicada en los bordes o márgenes de bosques (Couturier et al., 1994; Delgado & Couturier, 2004).

CONCLUSIONES

Entre los clones (estacas), la especie Spondias purpurea fue la más resistente a las condiciones adversas de baja precipitación, mientras que S. mombin y S. dulcis fueron las más afectadas por este factor ambiental, alcanzando una baja supervivencia; G. americana no produjo brotes. La mayoría de las especies sembradas a partir de plantones registraron supervivencias de muy buena (80‑100%) y buena (60‑79%) siendo C. brasiliense y A. rosaeodora las de menor supervivencia (<40%). Seis especies tuvieron los mayo‑ res crecimientos debido al sistema de monocultivo a campo abierto y la buena fertilización. El insecto plaga con mayor porcentaje de incidencia fue H. grandella, observándose mayor presencia en C. odorata y S. macrophylla provocando dañ os que retardaban el crecimiento. Las otras tres plagas registradas merecen una vigilancia constante ya que su comportamiento polífago les permitirá diseminarse en la plantación y será necesario hacer control químico focalizado para evitar su propagación en las plantaciones.

uBio

uBio