1. Introducción

En este trabajo, se examinan los recursos interpersonales multimodales utilizados para la manifestación discursiva de la intersubjetividad en epew. Particularmente, se busca comprender cómo se manifiestan los posicionamientos intersubjetivos que se incluyen tanto en el modo verbal escrito como visual en los relatos analizados. Desde una perspectiva multimodal e ideológica del discurso, en este estudio se analizan tres epew, en su versión en español, que tratan sobre la relación ser humano-naturaleza. Estos epew han sido registrados en la escritura como parte de un proyecto liderado por Endesa1 y la Fundación Pehuén2 con la participación de niños y niñas de diferentes establecimientos educacionales, localizados en el Alto Biobío. Para este trabajo, nos enfocamos especialmente en el análisis de un conjunto de relatos reunidos en un libro que los presenta en español y en chedungún, variedad de mapudungún que se habla en esta zona.

El libro que compendia los epew examinados en este trabajo aborda la relación ser humanonaturaleza. A través de él, un lector que no es de la región se acerca al sistema de creencias y valores que vinculan a las comunidades mapuche con sus entornos. Asimismo, este libro puede comprobar las dinámicas entre castellano y mapudungún que se dan al interior de las comunidades. Olate (2017), al respecto, señala que la alternancia de estas dos lenguas en comunidades es un fenómeno ligado a un proceso histórico en el que el español se impone a la fuerza. Por consiguiente, la versión en español de los relatos, que es analizada en este estudio, no es sino la expresión del conocimiento que los miembros de estas comunidades tienen del relato en español, por cuanto muchos de ellos comprenden el chedungún, pero no lo hablan.

A partir de este trabajo, creemos que es posible mirar más críticamente parte del contexto sociohistórico de las comunidades mapuche, particularmente las consecuencias que han traído consigo las políticas públicas implementadas a lo largo del tiempo sobre el entorno donde habitan parte de estas comunidades. Los epew analizados son textos que permiten acercarnos a sus creencias y valores sobre la naturaleza, sin desconocer, por cierto, la parcialidad de esta aproximación. En efecto, desde hace casi 500 años, con el inicio de la conquista y colonización de Chile, hasta hoy, con el actual proyecto nacional del Estado, se ha insistido en la implementación de un modelo de vida incompatible con la cultura del pueblo mapuche (Bello y Rangel, 2002; Correa, 2021; Gallardo et al., 2002; Hopenhayn et al., 2006; Mallon, 2004). El proyecto nacional estatal vigente hasta hoy se ha visto marcado por un paradigma cultural occidental antropocéntrico, desde el cual la naturaleza y sus seres son cosas manipulables y explotables (Loncón, 2023). Como consecuencia de lo anterior, la deforestación, el agotamiento de recursos hídricos, y la desaparición de bosque nativo y de animales locales han sido algunos de los efectos de las políticas públicas impulsadas por el Estado. A su vez, estas consecuencias han repercutido en las tradiciones y prácticas sociales y culturales de los pueblos indígenas, en general, y del pueblo mapuche, en particular (Beltrán-Véliz et al., 2021; Carmona Yost, 2017; Neira Ceballos et al., 2012; Rojas Bahamonde et al., 2020; Romero-Toledo et al., 2018).

A la luz de señalar un contexto como este, es necesario hacer dos alcances. El primero es que, si bien se hace referencia a las consecuencias de las políticas públicas sobre las prácticas sociales y culturales de las comunidades mapuche, en este trabajo no se desconoce la necesidad de entender la experiencia histórica mapuche desde perspectivas heterogéneas. En este sentido, el pasado a partir del cual se explica el presente del pueblo mapuche así como la relación entre este y la naturaleza no son posibles de reducir a una sola realidad sin atender a las diferencias internas dentro del pueblo mapuche. El segundo alcance, relacionado con el anterior, es que entonces la aproximación a la expresión de la intersubjetividad en textos que abordan la relación entre el ser humano y la naturaleza, como la llevada a cabo en este artículo, implica una mirada parcial de la concepción de los mapuche sobre su entorno. De hecho, no se cree pertinente tomar estos textos como evidencia para conocer cómo las comunidades mapuche se relacionan con la naturaleza, ya que, primero, no se cree que haya una sola relación mapuche-naturaleza y, segundo, el estudio de estos textos no es posible entenderlo sin considerar las circunstancias de producción y circulación.

Uno de los puntos de entrada para acercarse a las creencias de las comunidades mapuche es el azmapu, sistema de pensamiento del pueblo mapuche. Según el azmapu, los mapuche y otras formas de vida coexisten, compartiendo el mismo origen y la misma energía o newen; por ende, constituyen en conjunto lo que es la madre naturaleza, la ñuke mapu. Esto implica que el mapuche como persona, como che, no es superior a otras formas de vida, sino un componente más del mundo (Quintriqueo y Torres, 2013). Por lo mismo, debe guiarse por ciertos principios valóricos como el cuidado y la empatía para así practicar un modo de vida de respeto y reciprocidad con la naturaleza que abogue por los equilibrios de la Tierra (Neira Ceballos et al., 2012; Beltrán-Véliz et al., 2021; Quilaqueo y Sartorello, 2018; Quilaqueo et al., 2022). La reciprocidad para los mapuche es, de hecho, un principio clave para las relaciones de solidaridad al interior de la sociedad (Tereucán-Angulo et al., 2016), por lo que la armonía mapuche-naturaleza es indispensable para lograr un estado de bienestar sobre la base de una relación horizontal y de mutua colaboración (Beltrán-Véliz et al., 2021). De no respetarse esta relación, todos los seres, humanos y no humanos, y las fuerzas de la naturaleza, se ven afectados (Loncón, 2023; Hasen y Cortez, 2012).

Como analistas del discurso comprometidos con la realidad social y cultural del pueblo mapuche, nos aproximamos críticamente al estudio de estos relatos al entenderlos como prácticas discursivas. Esta concepción implica, en primer lugar, que reconocemos el valor sociosemiótico de estos relatos en tanto permiten reconstruir -aunque sea de manera parcial- la contrahistoria, ya que rescata saberes y creencias que han sido acalladas en el marco de un proyecto estatal que ha significado la negación y el silencio por parte de los mapuche (Quilaqueo y Sartorello, 2018; Quilaqueo et al., 2022). En segundo lugar, también supone que entendemos que las condiciones de producción, circulación y consumo (Fairclough, 2013) de estos relatos están fuertemente mediadas por los intereses y lineamientos de las instituciones que promovieron y dirigieron el proyecto del cual forman parte. Por lo mismo, es necesario dejar claro que con este estudio no se pretende dar a conocer el sistema de creencias del pueblo mapuche. Este trabajo busca contribuir al campo de los estudios del discurso crítico y multimodal a partir de la comprensión de los posicionamientos intersubjetivos que, en el marco de este contexto, son integrados y negociados en los epew analizados.

El pueblo mapuche tiene una variedad importante de relatos orales. A lo largo de los años, quienes han estudiado la producción literaria mapuche han propuesto diferentes definiciones y categorizaciones para estos textos sobre la base de diferentes criterios. Por ejemplo, Lenz (1895) clasifica los relatos en aquellos que tienen un estilo retórico y aquellos que tienen estilo literario. En esta última categoría estarían los epew, que se definen como cuentos ficticios. Por otro lado, Golluscio de Garaño (1989) distingue el epew como un género narrativo no cantado, distinguiéndose del ngïlam y el ngïtram. En tanto, Quilaqueo et al. (2017) diferencian cuatro tipos de discursos orales mapuche: gübam, pentukün, ülkantun y piam. Este último resulta especialmente relevante, puesto que comparte similitudes con el epew y, por ende, pueden ser confundidos. Si bien tanto el epew como el piam tienen un fin didáctico, este último se distingue porque aborda particularmente los orígenes de la naturaleza y la relación entre ser humano y entorno (Quilaqueo et al., 2017). Cabe destacar que estas no han sido las únicas taxonomías que se han establecido. Como bien recogen Calderón et al. (2018), ha habido un largo proceso de (re)definición y (re)clasificación que ha implicado, incluso, una superposición de tipologías textuales en la tradición literaria mapuche.

Por lo anterior, si bien los autores de la compilación que reúne los textos analizados en este trabajo se refieren a los relatos como epew, esta decisión podría ser discutible desde un enfoque literario. En efecto, dada la diferenciación de relatos que ha surgido a lo largo de los años, estos relatos podrían clasificarse de otra manera. Sin embargo, en este estudio nos sumamos a la identificación de estos relatos como epew, debido a los rasgos que presentan y, también, porque, como parte de nuestro posicionamiento, nos parece imprescindible respetar la denominación original que se le ha dado a estos relatos. La aproximación crítica a los textos analizados implica abordar los significados de manera situada, considerando las circunstancias de producción, circulación y consumo. Nos interesa resaltar la perspectiva de los constructores de significados (estudiantes de escuelas del sur de Chile apoyados por la fundación Pehuén, dependiente de Endesa), en lugar de la nuestra como validadores de determinado conocimiento. En vista de lo anterior, en este trabajo los relatos son entendidos tal cual fueron nombrados y reconocidos en su contexto de producción, esto es, como epew.

El epew forma parte de la cultura oral del mundo mapuche y constituye una de las formas tradicionales clave para el traspaso de la historia y conocimiento de los mapuche a su propio pueblo y a las generaciones futuras. En este estudio, entendemos el epew como un género que narra la relación entre los animales y la naturaleza con los seres humanos (Loncón, 2023; Riquelme Mella et al., 2023). Además de entretener, enseña sobre la espiritualidad de la naturaleza y cómo debe ser la interacción entre el ser humano y esta para mantener los equilibrios, entendiendo que "el saber y el conocimiento permite a las personas mantener una relación de armonía con la fuerza creadora, con el medio social y con la naturaleza" (Quintriqueo y Torres, 2013, p. 207). Podría considerarse, entonces, como parte de los métodos educativos del pueblo mapuche (Arias-Ortega y Quintriqueo, 2021; Quilaqueo et al., 2022; Quilaqueo y Sartorello, 2018). Los tres epew analizados en este trabajo, como se verá posteriormente en el análisis, tratan sobre la relación que mantienen los mapuche con su entorno y los animales, poniendo de relieve valores como el respeto y la reciprocidad3

Dado que el foco de este estudio es identificar los posicionamientos presentes en los epew y describir los recursos verbales escritos y visuales utilizados para su manifestación, se enfatiza en la dimensión social del lenguaje (Thompson y Hunston, 2000). Específicamente, hay un foco en los significados interpersonales en el modo verbal escrito (Martin y White, 2005) y en los significados interactivos en el modo visual (Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 2013). Estos significados son los que permiten expresar la intersubjetividad en el discurso; es decir, negociar relaciones sociales, adoptar determinados posicionamientos frente a otras posibles posturas en el discurso, influir en el comportamiento de otros, así como expresar sentimientos y puntos de vistas sobre el mundo. Dada la función que cumplen, su análisis resulta fundamental para este trabajo en el que buscamos comprender cómo se expresa la dialogicidad en relatos tradicionales mapuche en los modos semióticos verbal escrito y visual en juego.

Desde la perspectiva social e ideológica del discurso multimodal (Oteíza y Pinuer, 2016, 2019) adoptada en este estudio, el lenguaje se entiende como una práctica social semiotizada no solo por el lenguaje, sino también por otros modos semióticos que, con sus propias potencialidades y materialidades, permiten expresar tanto el sistema de valores propio como el de la comunidad a la que pertenecen los hablantes. Esto quiere decir que el lenguaje se define como un sistema de opciones disponibles para la construcción e interpretación de significados en la vida social y, simultáneamente, como multimodal en tanto adherimos a la parcialidad del lenguaje y comprendemos que existen otros modos semióticos que contribuyen con más o menos fuerza al significado total de un discurso (Halliday, 1978; Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Kress, 2014; Jewitt et al., 2016; Maturana, 2018; Painter et al., 2013). De este modo, la coocurrencia de significados verbales escritos y visuales posibilitan una lectura intersemiótica con diversos grados de complementariedad, oposición, expansión, entre otras opciones de construcción de la coherencia multimodal (Oteíza y Franzani, 2022).

Debido a esta mirada, el análisis se basa en los fundamentos teóricos-metodológicos de la lingüística sistémico funcional y en la propuesta para el análisis de imágenes de la semiótica social (Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 2013) que tiene una conexión explícita con los fundamentos que sostienen a la LSF como teoría socio-semiótica del lenguaje (Halliday, 1978; Halliday y Matthiessen, 2004). Para el análisis de los significados verbales, nos centramos en el modelo de valoración (Martin y White, 2005), especialmente, en el área semántica de compromiso (Hood, 2012; Martin y White, 2005; Oteíza, 2021, 2023; Oteíza y Pinuer, 2012; White, 2010, 2011, 2021). Por su parte, para el análisis visual, nos enfocamos en los significados interactivos organizados en los subsistemas de Focalización, Actitud y pathos, considerando la propuesta de Kress y van Leeuwen (2006/2021) y el trabajo de Painter et al. (2013).

El objetivo general de este trabajo es comprender cómo se expresa la intersubjetividad en los epew analizados. Los objetivos específicos son los siguientes: (1) identificar qué posicionamientos se incluyen en el modo verbal escrito y en el modo visual en los epew analizados; (2) describir qué recursos interpersonales verbales escritos y visuales son utilizados para incorporar dichos posicionamientos, y (3) determinar con qué grado de coherencia multimodal se presentan tales posicionamientos en el discurso.

A continuación, presentamos, en primer lugar, los principios teóricos-analíticos clave para este estudio, con un foco en el modelo de valoración, particularmente en el sistema de compromiso y, en segundo lugar, la organización de significados interactivos visuales.

2. Fundamentos teórico-analíticos

2.1. Perspectiva sociosemiótica del lenguaje

La perspectiva sociosemiótica del lenguaje se asienta en la propuesta de Halliday (1978) y Halliday y Matthiessen (2014), quienes lo conciben como un sistema estratificado de opciones para significar. Este rasgo permite a los seres humanos comprender su propia experiencia, interactuar con su entorno social y natural, y organizar sus mensajes orales y escritos en flujos coherentes y cohesionados. Desde esta perspectiva, las opciones de significados que se presentan a los hablantes de una lengua no son aleatorias, sino que están correlacionadas con la actividad cultural modelada por las instituciones de una sociedad o comunidad (Martin y Rose, 2008). El vínculo dialéctico entre contexto y lenguaje es representado por Martin y White (2005), Martin y Rose (2008) y Hood (2010, 2019), mediante la división del contexto en dos estratos más abstractos, a saber, género y registro. Desde esta mirada, en el caso del epew, los relatos son considerados instancias de la cultura, en los que los patrones de organización social se despliegan en patrones de discurso (Martin y Rose, 2008).

En este escenario teórico, el estudio de los epew desde la perspectiva sistémico funcional, requiere, como señalan Halliday y Matthiessen (2014), Martin y Rose (2008) y Martin (2014, 2019), explorar los discursos asumiendo una mirada trinocular, la cual prioriza la perspectiva descendente, con foco en el sistema. De este modo, el análisis de fenómenos discursivos, como afirman Martin et al. (2021), requiere que el analista observe los recursos léxicogramaticales que realizan los patrones de significado semántico en el discurso, por cuanto esto hace posible un análisis explícito, transparente y preciso procurando mantener el rigor académico.

2.2. Relatos orales tradicionales: género y registro

El epew desde la sabiduría mapuche es un tipo de narración oral que, si bien ha sido abordado desde la literatura, ha recibido poca atención desde los estudios del discurso. Catrileo (1992) define el epew como aquella narración, con el objetivo de enseñar o entretener, que relata un acontecimiento imaginario, perteneciente a la tradición de creencias e incluso narraciones en las que los protagonistas son animales. Posteriormente, de manera coincidente con Catrileo (1992), Caraballo (2012), en Argentina, se refiere al epew producido por las comunidades Ranquel como un relato de ficción, mientras que Sánchez (2014) presenta el epew de comunidades pehuenches, localizadas en el sur de Chile, como una novela breve protagonizada por animales, los que representan especies que conforman el entorno natural de las comunidades. Desde la teoría de género propuesta por Martin y Rose (2008), los epew pertenecen a la familia de géneros de los relatos. Particularmente, los epew son narraciones y, como tal, poseen una estructura potencial (Labov y Waletsky, 1967), que Martin y Rose (2008) y Humphrey (2017) definen como enfocadas en la alteración del curso normal de los eventos narrados mayoritariamente en orden cronológico.

En el caso de los epew que son parte de este estudio, y desde la perspectiva discursiva que es nuestro foco en esta investigación, el hilo narrativo del relato sigue un orden cronológico con eventos que marcan las etapas centrales del género. A saber, se reconoce la Orientación, o despliegue introductorio de circunstancias, la Complicación, o conflicto que altera el curso normal de los eventos, y la Resolución, o desenlace del relato. A estas tres etapas, pueden agregarse fases como la Sinopsis, o breve resumen experiencial de los eventos que serán relatados; u otras etapas como la Evaluación, o valoración de las acciones o comportamientos de los/las participantes, y la Coda, o segmento que realiza una observación del relato en su conjunto (Rothery, 1990).

Como hemos señalado, el epew, mirado a partir de la teoría de género (Martin y Rose, 2008), constituye una instancia de la cultura mapuche que habita la zona andina de la región de Biobío. Desde esta perspectiva, las dimensiones contextuales conformadas por el campo, actividades orientadas hacia un propósito institucional; tenor o la relación de poder y solidaridad entre interlocutores y entre los interlocutores y el tema discutido; y el modo o recursos que contribuyen a organizar un texto oral o escrito, adquieren características que, por ejemplo, representan los fenómenos narrados a partir de una mirada dinámica como una secuencia de actividades. Asimismo, los recursos involucrados en la construcción de relaciones de estatus, de afecto y de afiliación en los relatos representan, como señalan Quintriqueo y Torres (2013), la relación armoniosa que las comunidades mapuche tratan de mantener con la naturaleza. Finalmente, en relación con la dimensión de modo, los relatos poseen características propias de la oralidad, que principalmente, se caracteriza por asentar las narraciones en las acciones que resuelven un determinado conflicto.

2.3. El subsistema de compromiso

El subsistema de compromiso es una dimensión semántica del sistema de valoración, que mapea los recursos interpersonales que contribuyen a la construcción de perspectivas autorales y anticipan lectores/oyentes ideales (Martin y White, 2005; White, 2021) en el discurso oral y escrito. El acercamiento teórico hacia los posicionamientos intersubjetivos, adoptados por escritores/hablantes en sus textos, es comprendido a partir de las nociones de heteroglosia y dialogismo, propuestas por Bakhtin (1986). Por una parte, la comunicación verbal es definida como un proceso dinámico condicionado por elementos contextuales históricos, sociales y culturales que ofrecen un escenario inestable a las interacciones. En este contexto, el sistema de compromiso intenta explicar la manera en que todo texto oral o escrito responde, afirma, busca apoyo, anticipa respuestas o es influido por otras voces.

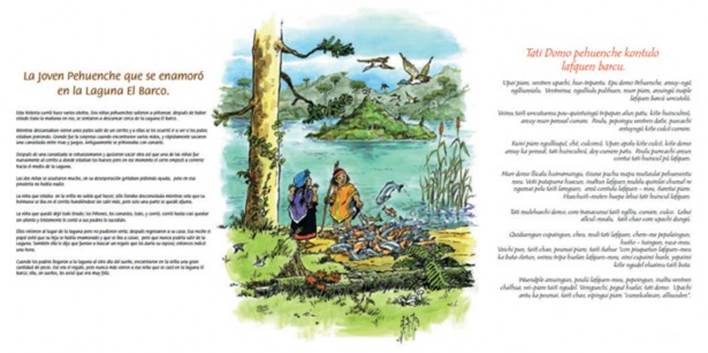

Como se ve en la Figura 1, la elección básica en el sistema de compromiso corresponde a los movimientos denominados monoglosia y heteroglosia. La monoglosia, según White (2010, 2021) reúne aquellos significados orientados a resaltar el carácter concluyente de una proposición expresada como aserción o que acentúan la existencia de valores y creencias previamente compartidas como ocurre en el caso de la monoglosia por presunción (White, 2010).

La opción heteroglosia, por su parte, reconoce o desafía otras perspectivas en el discurso. Esta dimensión semántica está subdividida en opciones de contracción y expansión del espacio dialógico (Hood, 2010, 2019). La contracción dialógica comprende aquellos recursos organizados en dos movimientos heteroglósicos [contraer: refutar] y [contraer: proclamar] que contribuyen a la construcción de posicionamientos intersubjetivos que se imponen sobre aquellas voces que difieren de las voces autorales (Oteíza y Pinuer, 2019; Fryer, 2022; Valerdi, 2021). En el caso del movimiento [contraer: refutar], la opción de contracción está dirigida a negar o resistir perspectivas que contradicen las voces que se insertan en el discurso. El efecto de esta opción es proyectar el desalineamiento de la voz autoral con perspectivas que se oponen en términos de valores, creencias y actitudes, entre otras opciones. Respecto del movimiento [contraer: proclamar], la contracción dialógica de esta opción está orientada a relevar el posicionamiento de la voz autoral por encima de posicionamientos alternativos (Valerdi, 2021; Oteíza, 2021).

Nota. A partir de Martin y White (2005), traducida por Oteíza y Pinuer (2019, p. 223) con contribuciones de White (2003) y Fryer (2022)

Figura 1 Red sistémica del sistema de compromiso

La expansión dialógica, por su parte, comprende aquellos recursos que acentúan las proposiciones expresadas por las voces autorales como alternativas a otros posicionamientos. Los movimientos dialógicos [expandir: considerar] y [expandir: atribuir] invitan, por consiguiente, a la audiencia a reflexionar frente a posicionamientos diversos que pueden diferir de las perspectivas autorales (Valerdi, 2021). En el caso del movimiento [expandir: considerar], la presencia de recursos del sistema de modalidad, expresa posicionamientos respecto del conocimiento, del hacer y del parecer, que contribuyen a presentar las proposiciones en expansión dialógica, abriéndose así a otras miradas hacia los fenómenos discutidos. En el caso del movimiento [expandir: atribuir], la inserción de otras voces en el discurso permite expresar la distancia o proximidad de la voz autoral respecto de otras miradas al fenómeno que se negocia (Oteíza y Pinuer, 2019; Oteíza, 2021). Cada una de las opciones en la red axial del subsistema de compromiso, se presenta como un conjunto de elecciones cerradas por corchetes y en grado de delicadeza de izquierda a derecha, como muestra la Figura 1.

2.4. Análisis de imágenes

El análisis visual de las imágenes realizado en este artículo se enmarca en el trabajo de Kress y van Leeuwen (2021/2006), quienes postulan una extensión de las herramientas sistemáticas de la LSF propuestas por Halliday (1978) y Halliday y Matthiessen (2014), para el trabajo con imágenes. Los autores adoptan el principio clave de metafuncionalidad y proponen las metafunciones representacional, interactiva y composicional, asociadas con las tres grandes funciones del lenguaje: ideacional, interpersonal y textual, respectivamente. En vista de los objetivos de investigación, el foco de la siguiente explicación está en los significados interactivos y los otros dos tipos de significados son abordados de manera general.

Los significados representacionales permiten construir el mundo. Según el tipo de participantes representados, se distinguen imágenes narrativas e imágenes conceptuales. Las primeras se caracterizan por presentar a los participantes conectados por medio de un vector como "haciendo a" o "actuando sobre" otro, las segundas presentan a los participantes en términos de su clase, estructura o significado, mostrando a alguien o algo por lo que "es". A mayor grado de delicadeza, es posible diferenciar distintos tipos de representaciones narrativas y conceptuales (Kress y van Leeuwen, 2006/2021). Por su parte, los significados composicionales tienen relación con la organización de los otros dos tipos de significados en un todo coherente tanto internamente como con el contexto en el y para el que fueron producidos (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). Estos se organizan de acuerdo al Valor informacional, relacionado con la ubicación de los elementos en la composición visual; la Prominencia, asociada a la importancia que adquieren estos en la imagen; y la Enmarcación, vinculada con cuán conectados o desconectados se presentan entre sí.

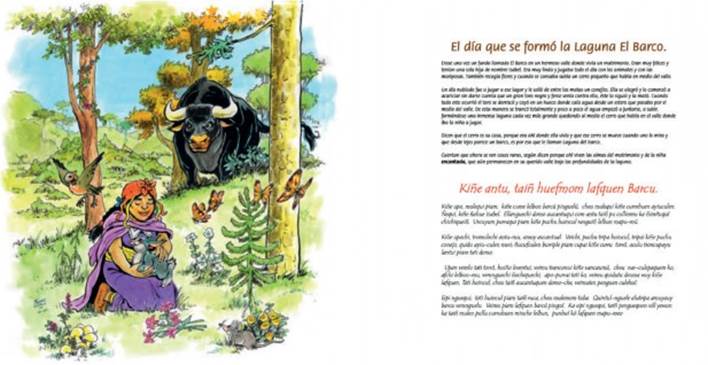

Los significados interactivos expresan las relaciones e interacciones sociales en las imágenes. Para este trabajo, consideramos solo los significados agrupados en Focalización y Actitud, que se muestran en la Figura 2. El sistema de Focalización propuesto por Painter et al. (2013) e inspirado en el sistema de contacto de Kress y van Leeuwen, 2021/2006) distingue dos opciones: cuando hay contacto visual entre el participante representado y el observador y, por ende, se encuentran conectados por el vector que supone la mirada [contacto] o cuando no hay contacto visual y, por ende, el observador ya no es objeto, sino sujeto de la mirada [observa] (Kress y van Leeuwen, 2021/2006; Painter et al., 2013).

Sumado al tipo de Focalización, en función del ángulo o punto de vista de una imagen, es posible expresar distintas actitudes hacia los participantes representados (Kress y van Leeuwen, 2006/2021). Mientras el ángulo frontal posibilita que lo representado sea construido como parte del

mundo del observador, el ángulo oblicuo da cuenta de que lo representado no es parte del mundo del observador. Esta distinción propone que lo representado puede plasmarse desde un mayor o menor [Involucramiento] o [Distanciamiento] entre los participantes. Además, si los participantes están representados desde un ángulo superior/desde arriba, el observador se ubica en una posición de superioridad y poder por sobre los participantes representados, al contrario que cuando los participantes están representados desde un ángulo inferior/desde abajo. Si la imagen está al nivel de los ojos, entonces, el punto de vista es de igualdad. Los autores señalan, de acuerdo con lo anterior, que el ángulo frontal es el ángulo de la máxima involucración y, por ende, la actitud está orientada hacia la acción. En cambio, el ángulo de arriba hacia abajo es el ángulo de máximo poder, por lo que se encuentra orientada hacia el conocimiento (p. 145) (ver Figura 2).

Nota. A partir de Kress y van Leeuwen (2006/2021) con modificaciones de Painter et al. (2013)

Figura 2 Red sistémica de significados interactivos

Adicionalmente, consideramos el sistema de pathos, elaborado por Painter et al. (2013). Este sistema se relaciona con el estilo de los personajes como una realización del sistema de compromiso, en el sentido de que sería posible simbolizar la alineación del lector en el diseño de los participantes representados. De este modo, los autores proponen un continuo que va desde un estilo más minimalista a uno más realista/naturalista. Maturana (2018) explica que se trata de un continuo en el que en un extremo hay una postura apreciativa en el caso de un diseño minimalista, lo que conlleva un menor compromiso emocional con el observador, y en el otro extremo una postura personalizada asociada a un estilo realista, lo que implica una mayor cercanía entre participantes. En el medio, la postura empática conlleva un estilo genérico que permite al observador ver al personaje como "tipo", logrando, así, identificarse con él. Por último, el pathos alienante se genera con un estilo caricatura.

Finalmente, tomamos en cuenta la adaptación del subsistema de actitud (Martin y White, 2005) realizada por Painter et al. (2013) para el análisis de imágenes. Al igual que para el lenguaje, las definiciones para las opciones de [afecto], [juicio] y [compromiso] son muy generales y pueden instanciarse de distintas maneras. El criterio que se ha utilizado para las imágenes ha sido demostrar cómo pueden realizarse las categorías, tal como lo han observado Oteíza y Pinuer (2016).

3. Metodología

Esta investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa. Los relatos son concebidos como artefactos culturales producidos en el marco de un proyecto liderado por Endesa y la fundación Pehuén junto con estudiantes de educación primaria pertenecientes a escuelas localizadas en el espacio cordillerano de Chile. El corpus de este estudio está constituido por tres epew, en su versión en español, en los que se explora la relación entre ser humano y naturaleza construida por quienes participaron en su producción. Si bien valoramos la participación de niños y niñas, que habitan el territorio mapuche, en la construcción de estos relatos, somos críticos respecto al origen institucional de estos productos semióticos. Creemos que es imposible ignorar que en estos textos han intervenido representantes de la empresa Endesa, la que paradójicamente ha contribuido a la explotación de los territorios mapuche. En consecuencia, reconocemos que la intervención de dicha empresa pudo redundar en la transformación de los epew con el fin de alcanzar una alineación epistémica con posiciones institucionales ajenas al pueblo mapuche.

En este trabajo, nos aproximamos críticamente al estudio de la intersubjetividad en los relatos tradicionales mapuche en tanto prácticas discursivas situadas social y culturalmente. Este punto de vista involucra la consideración de las circunstancias de producción, circulación y consumo (Fairclough, 2013) que enmarcan el fenómeno sociosemiótico. Particularmente, esta decisión implica que el estudio aborda el análisis de la inclusión y exclusión de determinados posicionamientos mediante los recursos lingüísticos y visuales a la luz de dichas condiciones contextuales. Sin duda, los recursos empleados para integrar determinadas voces en lugar de otras repercuten en la manera en que se construye y entiende la relación mapuche-naturaleza. En este sentido, el estudio crítico de la intersubjetividad conlleva no solo una descripción de los patrones discursivos, sino también una interpretación (Fairclough, 2013) en el contexto de teorías provenientes de las ciencias sociales y humanidades para darle un sentido situado a las instancias textuales (Oteíza y Pinuer, 2019).

En términos estructurales, los epew están escritos en chedungún y español chileno. Cada relato tiene una longitud similar y un foco temático en común: la relación entre los mapuche y la laguna El Barco. La laguna El Barco está ubicada en el sector Alto Biobío, parte del territorio pehuenche en Chile. Además, en todos los epew se incorporan imágenes. Estas imágenes corresponden a ilustraciones de Themo Lobos (1928-2012), reconocido dibujante chileno, por lo que en el análisis también reconocemos que estas ilustraciones manifiestan su propia perspectiva y estilo. Para este trabajo, solo analizamos la versión en español de los epew y las imágenes.

La unidad de análisis de esta investigación es el texto multimodal constituido por elementos de naturaleza verbal escrita y visual. Su propósito comunicativo se alcanza en el diálogo intersemiótico entre los recursos lingüísticos y las imágenes. De este modo, de acuerdo con los objetivos de investigación, se utiliza un conjunto de herramientas analíticas que permiten mapear posicionamientos intersubjetivos en los modos semióticos verbal escrito y visual. En el caso del modo verbal escrito, el análisis se llevó a cabo mediante los recursos discursivos que se organizan en el sistema de valoración (Martin y White, 2005; Oteíza y Pinuer, 2019), con foco en compromiso (Fryer, 2022; Martin y White, 2005; Oteíza, 2023; White, 2010). En tanto, para el análisis del modo visual, se recurrió a los significados organizados en Focalización, Actitud y pathos (Kress y van Leeuwen, 2021/2006; Painter et al., 2013).

En la siguiente sección, se presentan los resultados del análisis en conjunto con la discusión de estos. Dada la aproximación crítica de este estudio, resulta pertinente reportar los resultados a la vez que interpretarlos.

4. Análisis y Discusión

4.1. La joven pehuenche que se enamoró en la Laguna El Barco

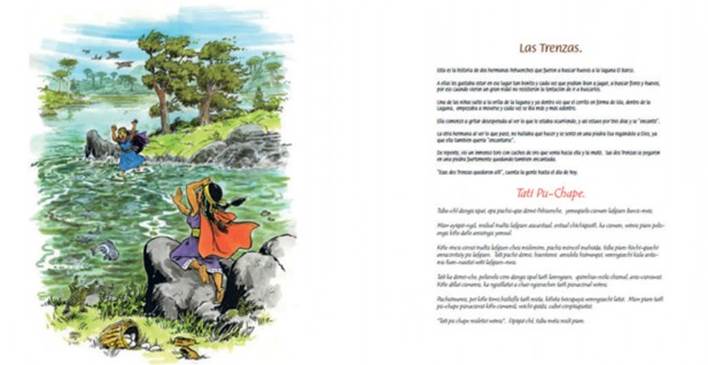

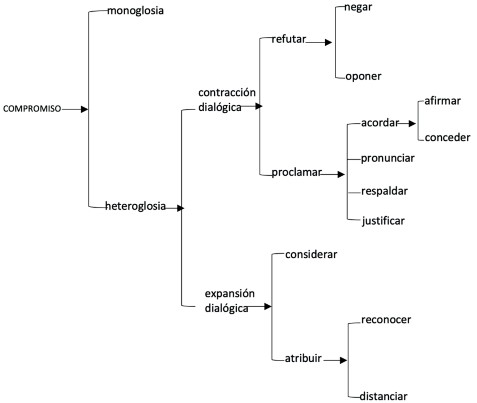

En su diseño composicional, este primer relato integra a la izquierda el relato en español, al centro una imagen y a la derecha el relato en mapudungun, como se ve en la Figura 3.

Nota. Fundación Pehuén y Empresa Nacional de Electricidad (s/f )

Figura 3 La joven pehuenche que se enamoró en la laguna El Barco

En el modo verbal escrito, se puede observar en la etapa de Orientación una predominancia de significados que codifican una tendencia de [monoglosia: aserción]. Por medio de Procesos materiales, como se ve en (1), se van desplegando los primeros acontecimientos y, para ello, este tipo de Proceso es clave para describir lo que van haciendo los personajes desde el comienzo de la historia.

1. Esta historia ocurrió hace varios otoños. Dos niñas pehuenches salieron a piñonear, después de haber estado toda la mañana en eso, se sentaron a descansar cerca de la laguna El Barco.4

Luego, en el Conflicto del relato es posible observar cómo el espacio dialógico se abre a una mayor presencia de recursos heteroglósicos que permiten introducir posicionamientos particulares:

2. Mientras descansaban vieron unos patos salir de un cerrito y a ellas se les ocurrió ir a ver si los patos estaban poniendo...

3. …Después de una canastada se entusiasmaron y quisieron sacar otra así que una de las niñas fue nuevamente al cerrito donde estaban los huevos pero en ese momento el cerro empezó a correrse hacia el medio de la Laguna

Como podemos ver en (2) y (3), el posicionamiento incorporado en el relato es el de las niñas. Son ellas las que ‘vieron’, a las que ‘se les ocurrió’ hacer algo, quienes ‘se entusiasmaron’ y ‘quisieron sacar’ huevos [heteroglosia: reconocer]. Podemos ver que estas opciones, al expresar el interés, el agrado y placer de las niñas por lo que acontece, no solo codifican significados de compromiso, sino también de afecto. En esta parte del relato ya se deja entrever la relación de las niñas mapuche con su territorio, una relación de cercanía que despierta sentimientos positivos de satisfacción y felicidad en tanto brinda los recursos necesarios para la vida, a la vez que confirma su identidad mapuche que no puede definirse si no es en referencia a la relación entre el individuo y su entorno (Beltrán-Véliz et al., 2021; Neira Ceballos et al., 2012; Quintriqueo y Torres, 2013).

En el mismo ejemplo (3), el discurso se contrae para dar cuenta explícitamente del conflicto de la historia por medio de una opción de [heteroglosia: oponer] instanciada en el conector adversativo pero. El conflicto está dado por el afán de las niñas de extraer una segunda canastada de huevos, por lo que el epew resalta el consumo desmedido de los recursos que brinda la naturaleza. Las niñas han cometido una transgresión a la naturaleza y no han pedido permiso ni agradecido al espíritu de la zona por la canastada que han logrado sacar, incumpliendo el protocolo cultural de ingreso, extracción y manipulación (Neira Ceballos et al., 2012). Es por lo anterior que el ngen o dueño/ espíritu, en la zona de la laguna El Barco, llama la atención de las niñas y les cobra su acto desmedido al arrastrar el cerro hacia sí con una de ellas en él. Esto deja entrever, finalmente, la importancia del comportamiento humano hacia la naturaleza para lograr mantener un estado de bienestar (BeltránVéliz et al., 2021; Neira Ceballos et al., 2012; Hasen y Cortez, 2012; Quilaqueo y Sartorello, 2018; Quilaqueo et al., 2022).

Frente a esta situación, en (4) se introduce el miedo y la desesperación de las niñas, lo que manifiesta no solo una opción [heteroglosia: reconocer], sino también y nuevamente un recurso de afecto, en este caso, [-va afecto: insatisfacción].

4. Las dos niñas se asustaron mucho, en su desesperación gritaban pidiendo ayuda, pero en esa pinalería no había nadie

Nuevamente, el conector adversativo pero contrae el espacio dialógico por medio de una [heteroglosia: contraer: oponer] e introduce una nueva dificultad para los personajes. Si avanzamos en el relato, observaremos que el ensamble entre significados de [heteroglosia: expandir] y afecto, seguido de un significado de [heteroglosia: contraer] es un patrón recurrente a lo largo de la historia, que tiene como objetivo presentar los posicionamientos y las emociones de los personajes y, a la vez, las dificultades que se les presentan en un género que tiene un fin educativo.

Al continuar, en lloraba desconsoladamente del ejemplo (5) podemos apreciar la perspectiva de la niña frente a lo que le está pasando a su hermana, a la vez que identificar un significado actitudinal de [-va afecto: insatisfacción/infelicidad]. Se trata de la postura de la niña frente a los hechos expresada en el Proceso conductual ‘llorar’ cargado afectivamente por ‘desconsoladamente’. Nuevamente, este tipo de significado se sigue de una opción de [heteroglosia: oponer]: la niña no se hundió por completo como se esperaba.

5. Sólo lloraba desconsolada mientras veía que su hermana se iba en el cerrito hundiéndose sin salir más, pero solo una parte se quedó afuera.

Hasta aquí, vemos que la expansión del espacio dialógico está fuertemente dada por la instanciación de recursos de actitud. En efecto, con las instancias ‘entusiasmarse’, ‘se asustaron’ y ‘lloraba desconsoladamente’ es posible observar que, cuando los procesos conductuales son expresados por la voz autoral de manera tal que quedan teñidos en términos actitudinales, no solo dan cuenta de cómo los personajes reaccionan o se comportan frente a lo que va aconteciendo, sino que además son huella de sus propias subjetividades.

En los siguientes ejemplos, continúa apareciendo el patrón observado hasta el momento. En (6), el posicionamiento de la niña instanciado en el Proceso verbal ‘contar’ [heteroglosia: atribuir] es teñido actitudinalmente por un recurso de [-va afecto: insatisfacción] expresado en tristemente. Sin embargo, en (7), nuevamente, aparece una opción de [heteroglosia: oponer] que introduce una nueva dificultad expresada en ‘pero’: pese a que los padres fueron al lugar, no pudieron verla.

6. La niña que quedó dejó todo tirado; los Piñones, los canastos, todo, y corrió, corrió hasta casi quedar sin aliento y tristemente le contó a sus padres lo sucedido.

7. Ellos vinieron al lugar de la Laguna pero no pudieron verla

Hacia el final del relato, se introduce el posicionamiento del papá de las niñas (8). Mediante el Proceso mental soñar se codifica una [heteroglosia: atribuir] que refiere, en este caso, a la perspectiva del padre de las niñas que anuncia el futuro, según la visión mapuche del tiempo (Loncón, 2023). Esta opción de compromiso se sigue de una contraexpectativa que, instanciada en ‘pero’, contrae el espacio dialógico para incorporar una nueva dificultad, el hecho de que nunca más la volverían a ver.

8. Esa noche el papá soñó que su hija se había enamorado y que se iba a casar, pero que nunca podría salir de la Laguna.

En (8), asimismo, ya podemos observar la etapa de Resolución, la cual es sin duda positiva. La hija se había enamorado (8) y les avisó que era muy feliz (10), con lo que se instancian significados de [+va afecto: felicidad]. Así, queda representada cómo la conexión entre el ser humano y la naturaleza es, finalmente y pese a todo, positiva e integradora; una relación en la que se resguardan los equilibrios entre las personas y la naturaleza desde el respeto y la reciprocidad.

En (9) y (10), al final del relato, continúa predominando un discurso heteroglósico por medio de Procesos verbales (‘dijo’, ‘indicó’ y ‘avisó’), aunque lo más importante aquí es cómo queda expresada una relación armónica en la que el ser humano se entrega a la naturaleza para cuidarla y la naturaleza también provee de sus recursos para la vida y el bienestar humano.

9. También ella le dijo que fueran a buscar un regalo que les daría su esposo; entonces indicó una hora...

10. …Ella, en sueños, les avisó que era muy feliz

Es recién aquí, al final del epew, donde la ilustración incorporada en el relato adquiere sentido (Figura 3). En este ejemplo y los que siguen, la imagen no se encuentra enmarcada en el diseño composicional, de modo que los límites difusos provocan: (1) que el observador sienta que está apreciando solo una parte de la escena total representada y (2) la sensación de unión entre los significados visuales y verbales de la composición total. Es una imagen narrativa en la que los participantes representados son los padres de las niñas que han llegado a la laguna El Barco a ver el regalo que en sueños les había dado su hija, los peces. Esta imagen codifica un doble proceso de reacción transaccional unidireccional (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). Por un lado, podemos ver a la madre que dirige la mirada y alza las manos frente al padre. El Reactor es la madre, el Fenómeno es el padre. Por otro lado, el padre dirige la mirada y apunta con una de sus manos a los peces. El Reactor es el padre, el Fenómeno los peces.

En términos de los significados interactivos, no hay contacto visual entre participantes representados e interactivos, por lo que hay una [oferta]. La madre mira al padre sorprendida y el padre mira a los peces ubicados a la orilla de la laguna, de modo que ambos dirigen su mirada hacia otro lado y se someten a la mirada y escrutinio del observador (Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 2013). Además, el ángulo oblicuo codifica lo representado como ajeno al mundo del observador, lo que supone un distanciamiento entre participantes representados e interactivos. Asimismo, el hecho de que el punto de vista desde el cual se examina la imagen esté dispuesto levemente desde arriba implica que el observador está en una posición de superioridad. Estos rasgos construyen una imagen subjetiva. Sumado a lo anterior, los personajes son representados desde un pathos de [compromiso: empático] (Painter et al., 2013). No hay un estilo realista mediante el cual el observador pudiese identificar a los personajes como reales y lograr una postura personalizada ni tampoco se trata de un diseño minimalista que logra una simple postura apreciativa. En efecto, la representación facial y corporal en general, así como los detalles con los que se representa la escena en su totalidad, permiten pensar a los personajes desde un estilo genérico que los hace parecer un referente o "tipo". De todos modos, hay que considerar que el contexto en el que circula el material y por quién es "leída" la imagen puede provocar un pathos diferente.

Por último, por tratarse de una imagen narrativa reaccional, es posible afirmar que en términos de significados actitudinales predomina una [+/va apreciación: reacción]. Son los padres los que valoran desde su reacción más o menos positiva o negativamente el regalo que les ha enviado su hija. Si nos centramos puramente en los significados visuales, no hay rastro de que sea necesariamente una reacción positiva. Sin embargo, a partir del diálogo entre ambos modos semióticos, sería posible pensar que se trata de una apreciación positiva al Fenómeno, puesto que finalmente la Resolución de la historia en la que adquiere sentido esta imagen es positiva.

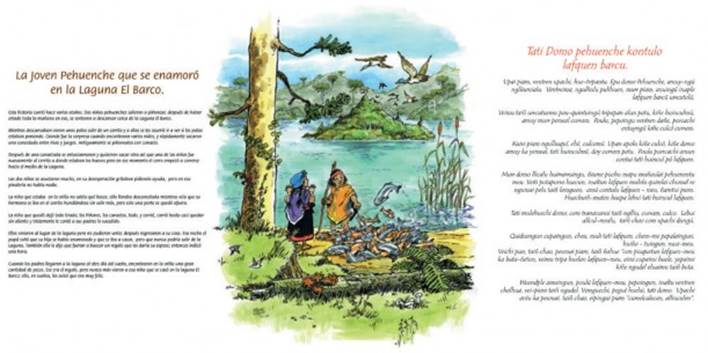

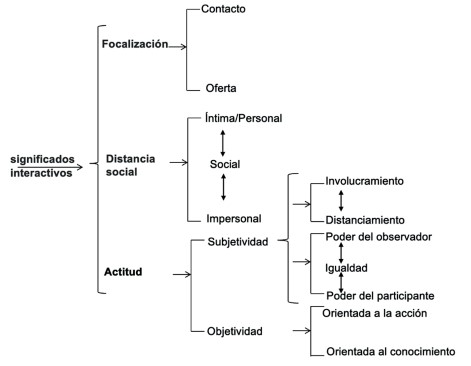

4.2. El día que se formó la Laguna El Barco

El segundo epew relata el origen de la laguna El Barco. Respecto de los significados composicionales, la imagen se ubica a la derecha mientras el texto en español y la traducción al chedungún se encuentran a la izquierda (Figura 4). La etapa de Orientación correspondiente al fragmento (11) construye el escenario natural de esta narración, un valle en el que una familia mapuche y su joven hija habitan. Los recursos del subsistema de compromiso, en interacción con significados del subsistema de actitud, construyen una prosodia proyectiva (Hood, 2019) positiva que inscribe y evoca la satisfacción que siente la protagonista al verse rodeada de ese espacio natural.

Nota. Fundación Pehuén y Empresa Nacional de Electricidad (s/f )

Figura 4 El día que se formó la Laguna El Barco

11. Érase una vez un fundo4 llamado El Barco en un hermoso valle donde vivía un matrimonio. Eran muy felices y tenían una sola hija de nombre Isabel. Era muy linda y jugaba todo el día con los animales y con las mariposas. También recogía flores y cuando se cansaba, subía un cerro pequeño que había en medio del valle.

Como se puede observar en (11), la orientación monoglósica por [aserción] retrata la experiencia de Isabel en este espacio natural mediante Procesos materiales como ‘jugar’ todo el día, ‘recoger’ flores y ‘subir’ un cerro pequeño, los que construyen una secuencia de actividades que nos permite visualizar la estrecha relación de la protagonista con su entorno. Desde esta primera etapa del género, cuyo propósito es describir el escenario del relato, la narración avanza hacia la siguiente.

El fragmento (12) nos introduce a la Complicación, en la que el posicionamiento dialógico dominante sigue orientado hacia la monoglosia. El cierre del espacio dialógico a la negociación de perspectivas alternativas, en (12), se expande al comienzo en (13) con la inserción de la perspectiva de la joven mediante el movimiento heteroglósico [atribuir] en ‘se alegró’. La inserción del ángulo intersubjetivo de la joven anticipa una lectoría alineada con las circunstancias que construyen el conflicto.

12. Un día nublado fue a jugar a ese lugar y le salió de entre las matas un conejito.

13. Ella se alegró y lo comenzó a acariciar sin darse cuenta que un gran toro negro y feroz venía contra ella, este la siguió y la mató.

Esta atmósfera positiva, no obstante, se ve interrumpida por el repentino ataque que sufre la joven por un toro. Luego, la orientación del relato está marcada en este episodio por una secuencia de actividades, realizada en el estrato léxico-gramatical por Procesos materiales con una fuerte carga actitudinal: ‘venía contra ella’, ‘la siguió y la mató’. Estos mismos recursos observados desde la perspectiva actitudinal constituyen instancias de [-va apreciación: impacto de la presencia del toro (evocado)].

El espacio dialógico en la Resolución continúa orientado hacia la monoglosia. La voz autoral mediante una secuencia de actividades refiere a la consecuencia que tiene el ataque del toro a la joven, el cual termina con la muerte del animal. Esta secuencia está realizada mayoritariamente por Procesos materiales en construcciones impersonales en el estrato léxico-gramatical. Desde los significados interpersonales, las construcciones impersonales sugieren recursos del sistema de apreciación que construyen el impacto de la muerte de la joven por el ataque del animal. En esta parte del relato, se observan dos principios básicos que definen la relación mapuche-naturaleza, a saber, el equilibrio y la reciprocidad (Quilaqueo et al., 2022; Beltrán-Véliz et al., 2021). En esta etapa vemos que luego de matar a la joven, el toro cae en un hoyo con agua, muriendo también.

14. Cuando todo esto ocurrió el toro se desriscó y cayó en un hueco donde caía agua desde un estero que pasaba por el medio del valle.

15. De esta manera se trancó totalmente y poco a poco el agua empezó a juntarse, a subir, formándose una inmensa laguna cada vez más grande quedando al medio el cerro que había en el valle donde iba la niña a jugar

Este hecho sugiere, desde una mirada más interpretativa, una suerte de balance natural en el que la muerte de un humano por el ataque de un animal es cobrada con la muerte del animal. Respecto de este argumento, Beltrán-Véliz et al. (2021) señalan que existe una relación mapuchenaturaleza asentada en el respeto, balance y reciprocidad, valores a partir de los cuales la relación ser humano-naturaleza es de protección mutua. Si este lazo se rompe, el equilibrio debe volver a imponerse. En el caso de este relato la formación de la laguna El Barco tendría el propósito de sanar un equilibrio destruido con la muerte de la joven. El agua, según Ñanculef (2016, p. 25), es un elemento fundamental del mito de la creación mapuche. La tierra, para la cultura mapuche, no significa nada sino está asociada a la energía del agua, puesto que es el agua la que engendra en la tierra. La laguna El Barco, producto del estancamiento de agua que produce el cuerpo del toro al obstaculizar el flujo normal que provenía de un estero, es una fuente de newen o energía que aporta a la zona, no solo agua, sino también un espíritu protector como se verá en la coda.

Finalmente, en la Coda, un ciclo narrativo que responde a la pregunta: y luego ¿qué ocurrió? (Guerrero y Müller, 2016, p. 31), se observa que la voz autoral, asume una voz colectiva, expandiendo el espacio heteroglósico mediante el movimiento dialógico [atribuir].

16. Dicen que el cerro es su casa, porque era ahí donde ella vivía y que ese cerro se mueve cuando uno lo mira y que desde lejos parece un barco, es por eso que le llaman Laguna del Barco.

17. Cuentan que ahora se ven cosas raras, según dicen porque ahí viven las almas del matrimonio y de la niña encantada, que aún permanece en su querido valle bajo las profundidades de la laguna.

Los movimientos heteroglósicos expansivos de [atribuir] actualizan los eventos en la cadena de enunciaciones que comienza en este relato con una voz autoral que se posiciona desde una orientación monoglósica y anticipa un interlocutor alineado con las perspectivas expuestas desde la etapa de Orientación hasta la Resolución. El cambio de sujeto hablante (Bakhtin, 1986) en la Coda marca un proceso de reinterpretación, recreación y reactualización de los significados del relato, mediante la información que confirman y agregan las voces insertas.

En relación a la imagen asociada a este relato, su estructura narrativa representa a sus participantes en dos planos (Figura 4). La joven en esta imagen, de acuerdo a Kress y van Leeuwen (2021, p. 62) asume el rol de Reactor mientras el conejo es el Fenómeno observado y acariciado. El toro dirige la mirada hacia la niña [oferta], aunque la profundidad de su mirada pareciera que contactara hasta el observador. En un segundo plano, se distingue un toro grande y de color negro, de cuyos ojos emana un vector hacia la espalda de la niña. En este caso la estructura visual es unidireccional y posiciona al toro como un Actor y a la joven como Meta hacia quien la acción del toro se dirige luego en el relato. La escena completa instancia una imagen subjetiva al ser retratada desde un ángulo oblicuo que implica un [Distanciamiento] entre personajes representados y observadores. Asimismo, desde el sistema de pathos (Painter et al., 2013), los protagonistas del este epew aparecen ilustrados con bastantes características y, por consiguiente, involucran a la audiencia desde una postura empática hacia la joven quien, al dar la espalda al toro, no está consciente del peligro que corre.

Finalmente, los significados actitudinales en este texto visual involucran el área semántica del afecto. A diferencia de las imágenes de los demás epew, estos significados son modelados como instancias de afecto. Podemos observar que la mirada que dirige el toro hacia la joven plasma una instancia de [-va/afecto: insatisfacción (explícita)]. En el caso de la joven, su posición corporal de rodillas, sosteniendo a un conejo entre sus manos, mientras sus ojos están fijos en la criatura y una sonrisa se dibuja en su rostro, evocan una instancia de [+va/afecto: satisfacción (evocada)].

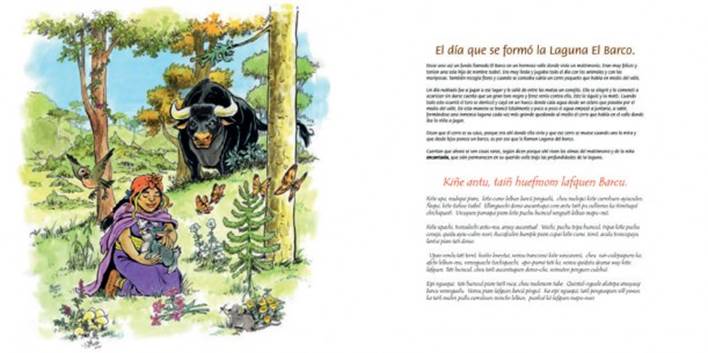

4.3. Las trenzas

El tercer análisis corresponde al epew denominado ‘Las trenzas’. Como se aprecia en la Figura 5, este epew conforma una estructura multimodal de tres elementos. En la izquierda de esta composición se presenta una imagen que ilustra un episodio de este relato, mientras que en la derecha se expone el texto verbal en español y mapudungun.

En el comienzo de este epew, como ha ocurrido en los relatos anteriores, hay una tendencia intersubjetiva monoglósica. La voz autoral, mediante la cláusula relacional (18), clasifica una secuencia de eventos como una ‘historia’, es decir, como una experiencia que vale la pena compartir. Además, se enuncian sus personajes, así como el acontecimiento que gatilla la Complicación. Estos patrones de lenguaje se orientan a la creación de una sensación de anticipación temática en los lectores putativos, típico en la etapa Sinopsis (Rothery, 1990).

18. Esta es la historia de dos hermanas Pehuences que fueron a buscar huevos a la laguna El Barco.

Posteriormente, al inicio de la Orientación, el espacio dialógico se dilata para incluir de forma indirecta las voces de las protagonistas. Tal como se muestra en (19), la voz autoral reconoce las perspectivas que las niñas sostienen sobre la laguna El Barco, a través de recursos que ensamblan con significados actitudinales positivos de [afecto: felicidad] y [apreciación: reacción]. De esta manera, podemos acceder a las disposiciones afectivas de felicidad que las niñas despliegan ante la estética de la laguna y los bienes que adquieren allí.

19. A ellas les gustaba estar en este lugar tan bonito y cada vez que podían iban a jugar, a buscar flores y huevos por eso cuando vieron un gran nidal no resistieron la tentación de ir a buscarlos.

Luego, en esta misma etapa se instancia un recurso de compromiso heteroglósico contractivo de [justificación], codificado en la léxico-gramática por la locución conjuntiva ‘por eso’. La función dialógica de esta estructura es sustentar el intenso entusiasmo que sintieron las niñas cuando divisaron un ‘gran nidal’, con base en el contraste implícito que se genera entre experiencias cotidianas e inusuales. Sin embargo, el estrechamiento del espacio dialógico desencadenado por la [justificación] es momentáneo, ya que la voz autoral despliega de inmediato una maniobra intersubjetiva que reconoce los afectos de [inclinación: deseo] de las protagonistas, a través de la cláusula mental ‘no resistieron la tentación…’.

La etapa de Complicación (20) inicia con una cláusula material que codifica [monoglosia: aserción]. Por medio de esta cláusula, se reporta que una de las niñas se introdujo en la laguna, lo que origina el embrollo que involucra a ambas protagonistas.

20. Una de las niñas saltó a la orilla de la laguna y ya dentro vio que el cerrito en de isla, dentro de la Laguna, empezaba a moverse y cada vez se iba más y más adentro.

Luego, a través del Proceso mental de percepción ‘vio’, se proyecta la experiencia sensitiva de la niña ante el movimiento del cerro. Esta relación de proyección posibilita la expansión del espacio dialógico para [atribuir: reconocer] la voz de este personaje. Además, a través de su voz, accedemos a una vivencia que puede resultar ajena a la luz de concepciones occidentalizadas de la naturaleza: el cerro como una entidad con vida (Beltrán-Véliz et al., 2021).

La etapa de Evaluación pone en acción una tendencia heteroglósica expansiva. Las voces de las hermanas son recuperadas en el discurso para dar cuenta de sus reacciones frente a los acontecimientos problemáticos que ocurren en su entorno próximo. En el complejo clausular (21) se reportan los afectos de [inseguridad] de la niña que es arrastrada por el movimiento del cerrito en la laguna, al señalar ‘comenzó a gritar desesperada’.

21. Ella comenzó a gritar desesperada al ver lo que le estaba ocurriendo, y así estuvo por tres días (…).

22. (…) y se "encantó".

La cláusula material pasiva ‘se encantó’, en (22), retrata la principal consecuencia que experimenta la niña en el cerro en movimiento. En español chileno, el verbo pronominal ‘encantarse’ se usa para traducir ‘karüwa’, que es el lexema en mapudungun para referir a los efectos producidos por poderes mágicos (Villena, 2017). En específico, consideramos que, en estas dos últimas narraciones, el encantamiento implica una fusión con la naturaleza.

En la última parte de la etapa de Evaluación, se mantiene una orientación heteroglósica expansiva, como se muestra en (23) y (24). Sin embargo, esta vez se reconoce la reacción de la otra hermana. Así, en (23), el Proceso mental emotivo ‘no hallaba’ proyecta los afectos de [inseguridad: incertidumbre] de la niña frente a lo que está viendo. Posteriormente, en (24), el Proceso verbal ‘rogándole’ y el Proceso mental desiderativo ‘quería’ atribuyen afectos de [inclinación: deseo] a este personaje. A pesar de que el encantamiento ha sido representado como un fenómeno adverso, se infiere que la niña desea experimentarlo para reencontrarse con su hermana.

23. La otra hermana al ver lo que pasó, no hallaba qué hacer (…)

24. (…) y se sentó en una piedra rogándole a Dios, ya que ella también quería encantarse.

El reconocimiento explícito de la subjetividad de las hermanas permite acceder directamente a cómo otros reaccionan frente a eventos que suceden en el mundo. En concreto, los modelos afectivos (i.e., cómo otros sienten) incorporados en el epew funcionan como una herramienta pedagógica para enseñar valores sobre relaciones propositivas entre seres humanos y el entorno natural (RiquelmeMella et al., 2023).

En la etapa de Resolución, la crisis es apaciguada, como se ve en (25) y (26). Así, en (25) el ngen de la laguna El Barco, representado zoomórficamente como un toro con cachos de oro, responde a los ruegos de la niña. La posición de la niña frente a esta respuesta es incorporada en el discurso a través de un recurso de compromiso heteroglósico expansivo de [atribuir: reconocer], realizado por el Proceso mental ‘vio’. De este modo, accedemos al devenir de este personaje a través de su propia experiencia interna.

25. De repente, vio un inmenso toro con cachos de oro que venía hacia ella y la mató.

En (26), la voz autoral especifica monoglósicamente que el encantamiento se traduce en la fusión de la niña con la naturaleza. Sus trenzas han quedado adheridas a una piedra del entorno, como un símbolo de respeto hacia la naturaleza. De acuerdo con la religiosidad mapuche, la misión de los ngen es preservar el balance de la naturaleza. Cuando las interacciones recíprocas con la naturaleza y el ‘código preservacionista’ son transgredidos, estos espíritus aplican castigos (Grebe, 1993) con el objeto de promover una ética para el diálogo justo y mesurado con el medio ambiente.

26. Sus dos Trenzas se pegaron en una piedra fuertemente quedando también encantada.

Finalmente, en la Coda, el espacio dialógico se expande para reconocer las voces de la comunidad de la laguna El Barco (27). La función de esta etapa es situar el relato en el presente (‘hasta el día de hoy’) y evaluar el impacto que han provocado los acontecimientos narrados, especialmente en la gente que habita este territorio (Martin y Rose, 2008). De esta manera, los valores y principios éticos difundidos adquieren un alcance que trasciende la temporalidad construida en el relato.

27. "Esas dos Trenzas quedaron allí", cuenta la gente hasta el día de hoy.

La imagen de esta composición multimodal cobra sentido en la etapa de Complicación, ya que ilustra lo que ocurre cuando la niña es arrastrada laguna adentro (Figura 5). En términos representacionales, la ilustración corresponde a una imagen narrativa (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). Particularmente, realiza un proceso de reacción transaccional bidireccional, es decir, los participantes de esta estructura narrativa desempeñan simultáneamente las funciones de Reactor y Fenómeno (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). La niña con vestido azul, en función de Reactor, mira a su hermana, en función de Fenómeno, para solicitar ayuda. A su vez, la niña con vestido morado, como Reactor, mira a su hermana5, que codifica la función Fenómeno. Cada niña, como Reactora, se ubica en distintas posiciones: primer plano y segundo plano. Esto implica, en términos representacionales, diferentes grados de prominencia y distintos valores informacionales.

En términos interactivos, la niña con vestido azul establece un [contacto/no mediado] con su hermana y con los participantes observadores. Se colige que su mirada, cargada de afectos de [-va inseguridad: desesperación], se orienta a pedir auxilio. Por otro lado, la niña con vestido morado [observa] los eventos, por tanto no establece contacto ocular con los observadores, mas suponemos que sí lo hace con su hermana. Además, el dorso de esta niña [media] la participación de los observadores en la imagen, con lo que nos hace pensar que ‘estamos en sus zapatos’, reaccionando ante la desgracia que ha ocurrido. La ilustración constituye una imagen subjetiva, dado que los observadores, ubicados desde un ángulo oblicuo y levemente alto, son construidos como participantes distanciados y con un poder medio. Por último, al igual que las otras dos imágenes, los participantes en este epew son representados con un estilo genérico que produce un pathos empático. De este modo, quienes observan la imagen reconocen en las niñas y el paisaje referencias a la cultura mapuche.

5. Conclusiones

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, es posible afirmar que en los epew analizados la intersubjetividad se manifiesta a partir de la instanciación de diversos recursos verbales escritos y visuales. En el modo verbal escrito, en la versión en español que fue analizada en este trabajo, la expresión de determinadas opciones lingüísticas está fuertemente asociada a las propias etapas de los relatos en las que se integran y a las funciones que cumplen cada una de ellas dentro del género. Al comienzo de los epew, tanto en la Sinopsis como en la Orientación, observamos Procesos materiales y relacionales, que codifican una [monoglosia: aserción] con el fin de presentar el epew, de introducir los primeros acontecimientos, así como de describir el escenario donde estos ocurren. Aunque los tres relatos inician desde una tendencia monoglósica, prontamente abren el espacio dialógico para incluir otros posicionamientos.

Los posicionamientos que tienen cabida en los relatos son los de los mismos personajes de las historias. En la etapa de Complicación y Evaluación suelen expresarse por medio de opciones que ensamblan significados de [heteroglosia: atribuir] y [afecto]. Resulta interesante la proliferación de Procesos que, por un lado, dan cuenta del comportamiento de los personajes y, por otro lado, expresan las emociones y sentimientos de los protagonistas, como sucede en "llorar", "entusiasmarse" o "alegrarse". En este sentido, observamos que la voz autoral no solo es conocedora del relato al dar cuenta de los Procesos mentales y conductuales en los que participan los protagonistas, sino que además da cabida a sus propias subjetividades mediante la co-ocurrencia de significados actitudinales. Por lo mismo, los significados de [afecto] fueron clave para rastrear el reconocimiento de otras voces en el texto.

Asimismo, este análisis permitió identificar cómo los recursos de compromiso juegan un importante rol en la expresión más o menos transparente de la Complicación. En el primer epew analizado, esta etapa y las distintas dificultades que la componen se expresan recurrentemente como contraexpectativa a través de un conector adversativo ‘pero’ que codifica una [heteroglosia: oponer]. En comparación con las siguientes, esta opción es la que identificamos como la más transparente para introducir un acontecimiento que es problemático para los personajes. Luego, de manera un poco menos explícita, en el segundo epew, es la negación que acompaña a un Proceso mental cognitivo en "sin darse cuenta" la que permite introducir el conflicto, ya no desde una oposición, sino desde un recurso de [heteroglosia: negar]. Esta opción la definimos como menos transparente, pues demanda mayor esfuerzo entender que ese desconocimiento implica la presencia de un problema para la protagonista. Finalmente, el tercer epew presenta la opción menos transparente, porque la Complicación ya no se codifica a partir de la contracción del espacio dialógico, sino de la expansión de este por medio de un recurso [atribuir: reconocer]. Aunque también hay un Proceso mental en juego, en este caso, de percepción, no es fácil identificar que se trata claramente de un problema o si lo que está pasando va en contra de una expectativa o un deseo.

Hacia el final de los relatos, la voz autoral trae al discurso no solo las voces de los personajes, sino también las de la comunidad mediante Procesos verbales. Estos Procesos que realizan la opción heteroglósica [atribuir] contribuyen a reactualizar la narración en la voz del colectivo. Por un lado, en la Resolución el conflicto en el que se ven envueltos los personajes se soluciona dando paso a la enseñanza de cada epew. Observamos que estos tres relatos tradicionales promueven a modo de enseñanza una relación armónica y respetuosa con la naturaleza. El castigo que reciben los protagonistas por parte de los espíritus del entorno natural permite inferir que el respeto y la reciprocidad son los valores clave que rigen la relación ser humano - naturaleza. Por su parte, la Coda es un espacio para recuperar y dar cabida a los posicionamientos de la comunidad y, en ese sentido, es también para el lector una oportunidad para comprender cómo los relatos circulan y son entendidos en la comunidad mapuche.

Las ilustraciones dan cuenta del posicionamiento del artista visual chileno Themo Lobos y, por consiguiente, de su forma de concebir y retratar la experiencia de los personajes en estos relatos tradicionales del pueblo mapuche. A partir del análisis visual, centrado en los significados interactivos, es posible reconocer que el observador es construido desde una orientación subjetiva ambivalente. Por un lado, el observador es posicionado como un participante ajeno a la experiencia retratada mediante el preponderante uso del ángulo oblicuo utilizado para ubicar a los personajes respecto de su mirada. Por otro lado, los protagonistas de los relatos son construidos con suficientes rasgos corporales reconocibles para quien observa, lo que posibilita un compromiso emocional de tipo [empático]. De esta manera, si bien el observador es distanciado de la realidad mapuche en el sentido de que no es incluido en lo que acontece en las imágenes, el estilo genérico de los participantes facilita su involucramiento afectivo. Por lo tanto, la intersubjetividad en el modo visual revela los vínculos emocionales más que la compartición de creencias y experiencias.

A partir del análisis de ambos modos semióticos, en términos de coherencia multimodal, observamos una alta complementariedad en el diálogo intersemiótico entre los significados verbales en español y los significados visuales. Esta complementariedad se sostiene sobre la co-ocurrencia de recursos verbales y visuales que aluden a una misma experiencia construida. Los modos semióticos no se oponen entre sí, ni tampoco expanden mayormente las posibilidades de lectura. Ambos se remiten a presentar parte de la historia, coincidiendo lo que se transmite en verbalmente como visualmente, aun cuando reconocemos las potencialidades diferenciadas de cada modo semiótico (Kress y van Leeuwen, 2006/2021). Ahora bien, los vínculos de coherencia en los textos, tal como se vio en el análisis, cobran sentido en diferentes etapas de los tres epew. Mientras en el primero la imagen coincide con los significados verbales de la Resolución del conflicto, en los otros dos epew esta pone de manifiesto la Complicación.

Para finalizar, es necesario mencionar algunas limitaciones y proyecciones de este trabajo. La primera limitación refiere a la información sobre el proceso de producción de los textos, ya que a la que se pudo acceder no es más que la presentada en el mismo libro. Al final de la compilación, solo se incluye un agradecimiento a las niñas y los niños que participaron de la creación de los epew, así como las escuelas a las que pertenecen. También se agregan a los directores y profesores de los establecimientos educacionales, a los "Monitores Pehuenches y amigos" que colaboraron, a Endesa y la Fundación Pehuén, así como a Themo Lobos y a las empresas encargadas del diseño y la impresión del libro. En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, hubiese sido valioso conocer con más detalles cómo fue el proceso de creación en general. Por ejemplo, si primero se elaboró la versión en chedungún o la versión en español (o si fue paralelamente), entonces quiénes participaron de la construcción de ambas versiones de cada epew y con qué rol(es), hasta qué punto participaron las niñas y los niños, en qué sentido ayudaron los monitores, cuáles fueron las directrices entregadas al dibujante a cargo de las ilustraciones e, incluso, cómo nació el proyecto y con qué objetivo fue propuesto por parte de Endesa y la Fundación Pehuén. En último lugar, si bien en este trabajo solo nos hacemos cargo de la versión en español de los relatos, también sería valioso que estudiosos/as de la lengua chedungún analizaran la otra versión en la que se presentan estos epew. A modo de proyección, esto permitiría comparar los recursos lingüísticos que ofrece tanto el español como el chedungún para construir intersubjetividad en el discurso y, de esa forma, examinar cómo interactúan todos los significados en juego al interior los epew analizados.