1. Introdução

Pretende-se aqui seguir a proposta de desenvolvimento de um método que utiliza o Mapa Afetivo como guia em nossa pesquisa no bairro das Rocas, localizado na Zona Leste de Natal, uma cidade litorânea, capital do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, contando com uma população de aproximadamente 900.000 (novecentos mil) habitantes. Esta pesquisa representa uma intervenção que se integra intimamente à Antropologia Visual e à Antropologia Urbana. Tal abordagem visa sensibilizar os residentes locais quanto às suas percepções, afetos e comportamentos, bem como os significados e memórias que podem emergir ao estabelecerem vínculos com o bairro e, consequentemente, com a cidade.

É através de uma partilha sensível dessas narrativas, que se desdobram ao longo de nossas interações, que aprendemos sobre o lugar e sua gente: que caminhos são delineados na paisagem, o que atrai sua atenção, o significado de habitar lá, quais locais e personagens moldam suas memórias e história (Pavan e Coradini, 2017, 2018). Dessa forma, o bairro das Rocas assume uma posição central, intrinsecamente ligado às vivências de seus moradores e às narrativas que juntos constroem.

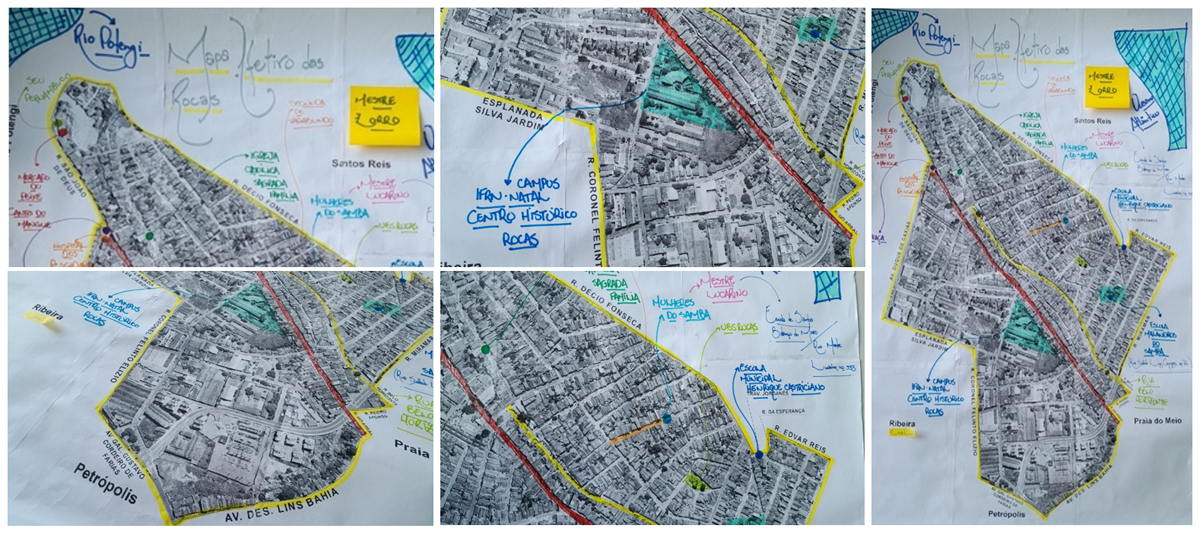

Compreendemos a proposta de materialização de um Mapa Afetivo como um produto e método que engloba uma dinâmica colaborativa e compartilhada. Propomos a realização de caminhadas pela cidade com o objetivo geral de que os participantes expressem, por meio de desenhos, escritos ou narrações, seus sentimentos, vivências e histórias relacionadas a pontos específicos do bairro, realizando, desta forma, uma pesquisa3 conduzida em três fases:

Na primeira etapa, realizamos caminhadas pelo bairro, capturando fotografias, desenhos, sons e registros audiovisuais que expressam as vivências e sentimentos dos participantes;

Em seguida, realizamos uma pesquisa documental e virtual a fim de recuperar imagens de arquivos digitais, utilizando plataformas digitais como o Instagram e Facebook, em particular o perfil «Natal Como Te Amo». A escolha por esta abordagem em plataformas digitais foi uma resposta ao contexto de distanciamento social imposto pela pandemia da COVID-19;

Por fim, procedemos à elaboração do mapa afetivo, no qual essas impressões e experiências são transferidas para o mapa do bairro. Esse processo representa a transição das percepções individuais para uma dimensão pública em que as narrativas coletivas se manifestam.

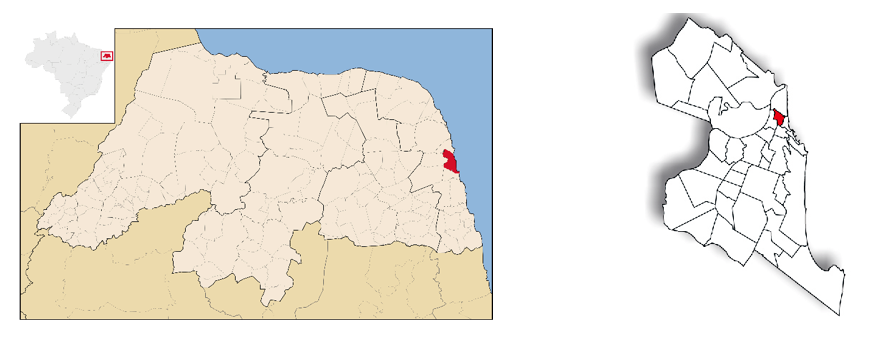

Nota. Fontes: Figura 1, autoria de Raphael Lorenzeto de Abreu (2006, https://pt.wikivoyage.org/wiki/Natal). Figura 2, SEMURB/NATAL (2011).

FIGURAS 1 E 2. Figura 1 (à esquerda), em destaque, o mapa do estado do Rio Grande do Norte em comparação ao mapa do Brasil. No mapa do Rio Grande do Norte se destaca, em vermelho, o município da cidade do Natal, capital do estado, na zona litorânea. Na Figura 2 (à direita), temos em destaque o mapa do município de Natal, dividido em bairros, onde se vê, em vermelho, o bairro das Rocas, na Zona Leste da cidade.

Nota. Fonte: SEMURB/NATAL (2011).

FIGURA 3. Mapa por satélite do bairro das Rocas, o elaborado pela SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, com base nos dados do IBGE. Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (2011). Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.

Nesse contexto, a antropologia desempenha um papel crucial ao abrir espaço para o testemunho e a inscrição de narrativas diversas. Ela contribui para o debate sobre as disputas de memória e para o desenvolvimento de estratégias que visam compreender a cidade em suas múltiplas épocas. Estas, por sua vez, passam a coexistir com as imagens, grafias, registros e acervos, enriquecendo os esforços para descobrir e contar histórias. Dessa forma, caminhamos em direção a um tensionamento que nos sensibiliza para as diversas camadas de complexidade da vida cotidiana no meio urbano, incluindo seu patrimônio, memórias e expectativas.

Os processos metodológicos adotados neste trabalho fundamentamse em uma abordagem que inclui a coleta de fotografias de acervos imagéticos digitais, análise de material visual, registros visuais, montagem, caminhadas e derivas pela cidade. Além de abordar os desafios contemporâneos relacionados às estratégias teórico-metodológicas, também adotamos uma perspectiva crítica. Propomos uma reflexão sobre a memória histórica do bairro das Rocas a partir de um olhar mais sensível, dinâmico e atento à realidade investigada, afinal, as narrativas, tanto escritas quanto visuais, revelam um intrincado jogo de memórias sociais e coletivas que inscrevem e constroem a cidade (Eckert e Rocha, 2003, 2013).

O texto, assim, se estrutura nos seguintes momentos: a) o bairro das Rocas, onde propomos um primeiro contato com o contexto histórico do bairro, bem como algumas percepções acerca das relações históricas construídas entre o lugar e seus habitantes; b) seguimos para o momento seguinte, em que teremos uma discussão teórica a fim de questionar o que a imagem realiza em seus movimentos de deslocamento; c) após isso, adentramos a discussão metodológica, em que trazemos aspectos do nosso fazer visual; d) feito isso, partiremos para a organização e análise dos dados , trazendo critérios de seleção de informações e de que maneira e onde tais informações estão sendo agrupadas; e) finalmente, para não concluir, teremos o momento de situarmos em que etapa estamos em nosso trabalho, identificando as principais limitações e potências futuras de nosso mapa.

Adentrar na história de um lugar é compreender suas temporalidades, anseios e desejos. É dentro desse contexto que o mapa afetivo nos instiga a evocar visualmente conhecimentos existentes sobre determinada localidade, neste caso, o bairro das Rocas. Ele nos leva a identificar quais são as necessidades e a levantar quais estratégias podem ser adotadas para perceber o que ganha visibilidade e o que é silenciado nesse contexto específico.

2. O bairro das Rocas

Compartilhando com os bairros históricos Ribeira e Cidade Alta as memórias da fundação da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, é importante destacar que até 1877 o bairro das Rocas era conhecido pelo nome de «Limpa». Suas fronteiras geográficas são, ao norte, o bairro de Santos Reis; ao sul, os bairros de Petrópolis e Ribeira; ao leste temos a Praia do Meio; e a oeste, o bairro da Ribeira.

É composto por uma comunidade de pescadores, cuja atividade remonta ao século XVIII. No contexto da Terra Natalense, o historiador Medeiros Filho (1991) faz menção a registros do Senado da Câmara de Natal, os quais documentam a concessão de 50 braças de terra a Antônio de Melo e Alberto de Melo, indivíduos dedicados à pesca, situadas entre os atuais bairros de Santos Reis e Rocas. Luís da Câmara Cascudo, em sua obra «História da Cidade do Natal», relata que a origem deste nome está associada ao local conhecido como Rocas, onde os pescadores natalenses praticavam sua atividade marítima. Cascudo descreve dessa forma:

Moravam raros pescadores, mais numerosos na parte superior, que se disse Areal, em princípios do século XX. Contam que o nome provém do atol das Rocas, pesqueiros afamados e de fácil atração para os pescadores. Os que pescavam nas águas do atol das Rocas denominaram Rocas à morada em terra firme (Cascudo, 1999, p. 246).

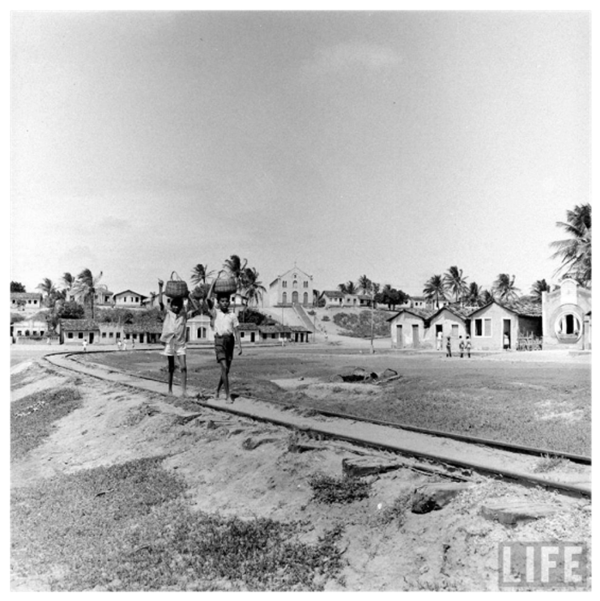

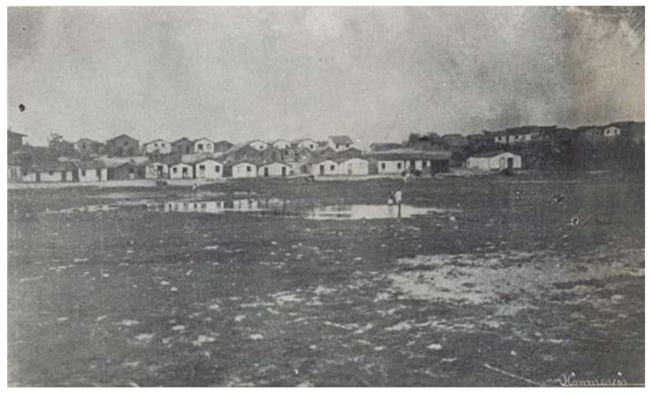

Nota. Autoria e data desconhecida.

FIGURA 6. «A Limpa», como era chamado o bairro das Rocas até 1877.

Nota. Fonte: Arthur Lima (2023).

FIGURAS 7 E 8. Figura 7 (à esquerda) apresentamos a logo do projeto do Mapa Afetivo lançado em conta no Instagram. Figura 8 (à direita), capa do primeiro post do Mapa Afetivo, compartilhado no perfil https://www.instagram.com/mapa.afetivo.das.rocas/.

Foi durante a expansão do Porto do Rio Grande, também chamado de Potengi, que o bairro experimentou um crescimento significativo, tornando-se o lar não apenas de pescadores, mas também de trabalhadores dos armazéns portuários.

Segundo Ciro Pedroza,

em 1869, a cidade já reconhece a Ribeira como bairro consolidado, limitado pelo Potengi, de quem tomou uma faixa alagadiça de lama e água salgada para chamar de sua. Ao longo dos anos, a nova esplanada da cidade foi ganhando edificações modernas. [...] Enquanto a civilização avança por sobre o coqueiral da Ribeira, as Rocas ainda era um grande descampado, alagado pelas águas do riomar e emoldurado por paredes de dunas de areia branca (Pedroza, 2022, pp. 28-29).

Com o desenvolvimento do porto da Ribeira por volta de 1897, a região começou a ser ocupada por casas de taipa, construídas sobre as dunas que costumavam ser inundadas durante as cheias do Rio Potengi. Os trabalhadores do cais do porto, necessitando de habitações próximas ao local de trabalho, impulsionaram o crescimento das Rocas. Durante a construção do porto, esses trabalhadores atribuíram um novo nome à área, denominando-a Montagem. Essa denominação originou-se do fato de que naquela região, sob a sombra das gameleiras que cresciam na Esplanada Silva Jardim, as grandes estruturas de ferro para a construção do porto eram soldadas e montadas (Pedroza, 2022).

Atualmente, o bairro abriga uma ampla variedade de manifestações culturais, incluindo festividades de carnaval, grupos de tribos indígenas, eventos de futebol, a presença da velha guarda do samba, grupos de dança, terreiros religiosos e igrejas. Além disso, conta com locais de encontro significativos, como o Bar do Jonas, o Racing Sport Club, a feira local, o mercado, e as escolas de samba Balanço do Morro, Malandros do Samba e Em Cima da Hora. Estes lugares representam pontos de memória e sociabilidade frequentados por moradores que mantêm relações marcadas pelo afeto e pela convivência cotidiana.

Até meados do século passado, a região conhecida como Cidade Baixa, compreendendo bairros da Zona Leste de Natal, como Rocas, Ribeira e Santos Reis, era habitada por uma diversidade de grupos sociais, incluindo portuários, estivadores, ferroviários, pescadores, funcionários públicos e boêmios. O bairro, assim, «é tido como um reduto importante de expressões ligadas à afrodescendência, com grupos e expressões religiosas, culturais e de resistência negra4» (Silva, 2023). Sendo um bairro periférico, no bairro das Rocas se encontravam as sedes das tradicionais escolas de samba da cidade, como a Balanço do Morro e Malandros do Samba, cujos barracões movimentavam-se intensamente durante o carnaval. As baterias dessas agremiações realizavam ensaios abertos, nos quais aqueciam seus instrumentos musicais, como tamborins, caixas, surdos, ganzás, repiques e chocalhos.

Nota. Fonte: Acervo NAVIS (2022).

FIGURA 9. Montagem de imagens que revelam narrativas do samba e das musicalidades do bairro. O samba enquanto expressão periférica e resistência cultural e política das Rocas. Em destaque, instrumentos verde e rosa da Escola de Samba Balanço do Morro. Acima, vemos Mestre Zorro, expressivo nome do samba das Rocas. Vemos imagens que remetem ao carnaval e aos barracões das escolas de samba.

Nota. Fonte: Acervo NAVIS (2022).

FIGURA 10. Montagem de imagens que revelam narrativas da pesca no bairro, dando destaque a Seu Pernambuco e o Canto do Mangue, representativo da pesca no bairro. Vemos, em destaque, as professoras Lisabete Coradini e Maria Angela Pavan junto a Seu Pernambuco, no Canto do Mangue, bairro das Rocas.

3. Discussão teórica

Ao nos lançarmos na investigação das camadas das imagens e suas inter-relações dinâmicas, começamos a questionar a própria certeza das memórias que fundamentam os projetos urbanos e o que é evidenciado ou silenciado ao longo dessas narrativas temporais. Como afirmou Bruno (2019), as imagens frequentemente bebem de nossas memórias para moldar desejos de emancipação. Esses arranjos político-visuais estão intrinsecamente ligados a planos de correspondência que reconhecem as imagens como formas de pensamento que possibilitam uma análise crítica fundamentada nos processos de constituição dos sujeitos. As imagens, quando organizadas dessa maneira, surgem da materialidade que estimula reflexões sobre o mundo, sobre as coisas e sobre as pessoas.

Nesse contexto, observamos como os postulados da autoridade acadêmica muitas vezes estão vinculados a um conceito positivista de cientificidade. Ou seja, eles incorporam implicitamente o paradigma tradicional de que o texto escrito é a única fonte legítima de conhecimento, moldando e direcionando o olhar daqueles que realizam pesquisas pelos paradigmas teóricos estabelecidos.

Em outras palavras, estamos nos posicionando a partir de um lugar de insubordinação epistêmica, em que podemos refletir sobre as interações entre imagens, imaginários e lutas sociais. Defendemos veementemente que ao adotarmos uma perspectiva dessas encruzilhadas estéticas, estamos nos dedicando a examinar imagens dissidentes e a desenvolver formas de pensamento estratégico que surgem a partir de conhecimentos e perspectivas que se somam aos esforços libertadores e comprometidos, «vinculados ao popular e articulados desde abajo» (Gonçalves, 2019).

Uma antropologia profundamente enraizada na história do povo e que compreende a complexidade de uma totalidade heterogênea nos permite vislumbrar outros futuros. Somente assim podemos atribuir uma importância significativa às imagens como elementos pensantes (Samain, 2012), priorizando e confiando no trabalho das imagens em suas tomadas de posição (Didi-Huberman, 2017). É através desse processo que aprendemos com o lugar e com suas comunidades sobre os caminhos traçados na paisagem, o significado de habitar ali, as localidades e personagens que contribuem para a construção de suas memórias e história. Dessa forma, o bairro das Rocas assume uma posição central na vida de seus habitantes e em suas narrativas.

Ao dialogarmos com as imagens, mergulhamos em sentidos e sensações que se entrelaçam em narrativas fluídas, manifestando-se em zonas de contato e duração. A duração da memória está intrinsecamente ligada à sua sobrevivência. Nesse contexto, a cidade se revela como uma dimensão narrativa essencialmente imagética. Ela é construída a partir de imagens: mapas, desenhos, cartas, traçados, manchetes, conhecimentos, linhas e grafias que se entrelaçam na paisagem urbana. A cidade se sobrepõe em camadas, cuja profundidade se revela ao longo do tempo, diante de um imaginário que não apenas a define em termos de território, mas também tece múltiplas histórias para seus habitantes. Pois,

o ato de viver a cidade carrega consigo, portanto, uma dimensão narrativa, já que resulta de uma unidade temporal que só poderá ser atingida mediante o encadeamento de estruturas espaço temporais instáveis e dinâmicas, heterogêneas e descontínuas e, inúmeras vezes, discordantes. Os acontecimentos narrados pelos habitantes com respeito à experiência viva são configurados no evento etnográfico em que estes se constroem como personagens de temporalidades geracionais (Eckert; Rocha, 2011, p. 109).

Para além disso, este trabalho se fundamenta teoricamente nos estudos sobre narrativa, história oral, história de vida e entrevistas, assim como no método humanista da proximidade do documentário etnográfico e trabalho de campo em arquivos (Frehse, 2005; Costa, 2010; Cunha, 2005). Como base epistemológica, dialogamos principalmente com a «Teoria do giro decolonial» (Mignolo, 2003; Quijano, 2005), bem como com perspectivas africanas (Fanon, 2005; Césaire, 2020), asiáticas (Spivak, 2010) e os debates dentro do campo cartográfico e das derivas (Careri, 2013, 2017). Essas abordagens exploram a ideia de um mapa como uma ferramenta de combate às hegemonias em diferentes escalas e recebem influências desses debates teóricos e epistemológicos de diversas áreas do saber científico.

Nota. Fonte: Acervo NAVIS (2022).

FIGURA 11, 12 E 13. De cima para baixo: (11) vemos a Profa. Dra. Lisabete Coradini e Arthur Lima junto a Seu Pernambuco, no Canto do Mangue, bairro das Rocas.. No meio (12), vemos os pesquisadores em campo. Na última imagem (13), observamos a Rua Mestre Lucarino, conhecida pelo seu grande muro com graffiti.

Nota. Fonte: Acervo NAVIS (2022-2023).

FIGURA 14. Compartilhando afetos coletivamente: montagem de imagens que mostram as diferentes idas a campo, bem como momentos e reuniões de reflexão acerca dos bairros históricos da cidade e da construção do mapa afetivo, com ênfase aos trabalhos realizados no bairro das Rocas.

4. Metodologia

Nesse trabalho, buscamos organizar, registrar e documentar as histórias do bairro das Rocas, compilando imagens, narrativas, registros de áudio e vídeo em posts sucessivos em uma conta criada no Instagram especificamente para esse propósito. A justificativa para a escolha e montagem dos conteúdos a serem compartilhados vem dos temas mais relevantes identificados junto aos moradores em relação aos lugares de memória e sociabilidade do bairro das Rocas, bem como às práticas que definem seus circuitos culturais, simbólicos e de lazer. Estes temas incluem a Escola de Samba Balanço do Morro, o Racing Sport Club, as atividades de pesca, o Canto do Mangue, a Ocupação do MLB Palmares, o Museu da Rampa, o Mercado Público, a Feira Livre, o Graffiti como expressão artística urbana, a Paróquia da Sagrada Família, o Hospital dos Pescadores, a Escola Estadual Isabel Gondim e a Cabana Umbandista.

Como personagens e personalidades cujas histórias de vida se entrelaçam com a história do próprio bairro, destacam-se indivíduos como Seu Pernambuco, responsável pela administração do bar mais antigo de Natal, localizado no Canto do Mangue, há 66 anos; Seu Aluísio Pereira, carnavalesco e um dos fundadores da escola de samba Malandros do Samba, que se consagrou como uma das mais vitoriosas no Carnaval de Natal ao longo de 63 anos; e Eduardo Alexandre Garcia, conhecido como Dunga, um multifacetado jornalista, poeta, escritor, fotógrafo e artista visual, que há décadas vem desenvolvendo um importante trabalho de registro e testemunho da história do Centro Histórico de Natal (Garcia, 2008).

Nesse sentido, delineamos quatro preocupações que orientam nossa abordagem ao longo deste trabalho:

Quais medidas são necessárias para retomar, preservar e promover políticas que valorizem o testemunho histórico das narrativas, e qual é o papel de protagonismo das imagens nessas disputas pela memória e direito à cidade como ferramentas de intervenção em uma agenda política? (Prysthon, 2006).

Que diretrizes podemos adotar ao repensar uma metodologia que reflita adequadamente os tempos em que vivemos, enfrentando políticas que ameaçam a produção e o desenvolvimento científico, sem ignorar o testemunho de uma época marcada pelas consequências da pandemia, suas perdas e ausências?

Como podemos propor uma suspensão temporária das fronteiras entre campo-método-sujeitos em experimentações que sejam mediadas pelas imagens, destacando uma crise de saberes, sua fragmentação e deslocamento de suas posições iniciais?

Como abordar a escrita imagética como método, uma porta de acesso e um caminho que nos guia em direção à cidade, de modo que também definam nossa maneira de nos engajar na interlocução da pesquisa?

Foi assim que realizamos caminhadas etnográficas pela cidade, com o objetivo geral de permitir que os participantes desenhem, escrevam ou simplesmente narrem seus sentimentos, vivências e histórias relacionadas a pontos específicos do bairro, realizando, assim, uma pesquisa colaborativa.

O mapa afetivo é um instrumento que facilita o acesso aos sentimentos e desejos dos indivíduos em relação à cidade (Duarte, 2006) e ao território onde vivem. Nele, os participantes têm a oportunidade de desenhar, escrever ou simplesmente narrar seus sentimentos, vivências e histórias relacionadas a pontos específicos do bairro. Abaixo reproduzimos um bloco com algumas falas dos moradores e personagens das Rocas (sic):

«Meu nome é Edson Ferreira Machado, mas o povo só me conhece como Pernambuco, faz sessenta anos que estou aqui, cinquenta e cinco que tenho esse bar, primeiro eu comprei um barco pra pescar depois comprei o bar. É tapioca, peixe frito, pirão de peixe. Eu chego aqui no Canto do Mangue às 6h e saio às 21h».

Seu Pernambuco, vendedor de peixe

«Eu nasci nas Rocas da Frente, sou Roqueira, bato no peito como maior amor do mundo. Sou Roqueira. Desfilei em escolas de samba do bairro: a Balanço do Morro e a Malandros do Samba».

Glorinha Oliveira, cantora

«Meu início no samba foi no bloco vai quem quer, depois na escola de samba Garotos Fantásticos, que existia lá nas Rocas. Meu estudo foi curto, no colégio João XXIII, já extinto. Meu avô foi maquinista, minha família é das Rocas. O samba tá no sangue».

Mestre Zorro, sambista, cantor e compositor

«A partir daqui começa as Rocas, eu moro aqui há 56 anos. Aqui é bem movimentado, é um bairro periférico e tem muitas vielas. Diferente de outros bairros, um pouco parecido com o Rio de Janeiro, favela. Aqui tem muitas histórias e personagens, o mais conhecido é Mestre Lucarino, fundador da escola de samba Balanço do Morro. Tem também o Café Filho, foi presidente do Brasil e é daqui das Rocas. Tem colégio e avenida com o nome dele aqui no Bairro».

Erivaldo, morador do bairro

«Sinto prazer em remar no Rio Potengi, Não é sofrimento, ele flui normalmente. Eu cato lixo para não ver o mangue morrer».

Cabo, atleta e remador

«A Roca da Frente é a primeira rua, rua da igreja, e a Roca de trás é a que vai até a Praia do Meio».

Dona Maria José, moradora das Rocas

A fim de confeccionar o mapa afetivo, realizamos também caminhadas etnográficas em contextos urbanos, conforme proposto por Ingold (2011, 2012). Durante essas caminhadas, conduzimos entrevistas com os moradores do bairro e registramos visualmente e em áudio as suas experiências, com o objetivo de criar uma paisagem visual e sonora. Durante as conversas informais, exploramos itinerários temáticos sugeridos às pessoas, como samba, pesca, futebol, religiosidade, graffiti, mercado, feira, entre outros.

Adicionalmente, conduzimos uma revisão bibliográfica sobre a historiografia das Rocas e realizamos pesquisas nas redes sociais para explorar as vivências e sociabilidades no bairro das Rocas. Complementamos o estudo com registros fotográficos e audiovisuais, buscando capturar a essência do ambiente. Também realizamos um levantamento individual de impressões, histórias, experiências pessoais, potenciais e fragilidades do lugar, enriquecendo nossa compreensão da comunidade e suas dinâmicas.

As imagens, nesse sentido, desempenham um papel fundamental em nossos itinerários estéticos, ativando saberes e imaginários sobre a cidade e seu processo de envelhecimento. Conforme afirmado por Huyssen (2014), «no corpo da ruína, o passado está presente nos resíduos, mas ao mesmo tempo não está mais acessível», uma vez que este passado não permanece estático ao longo dos anos, mas sofre mudanças em sua paisagem e em seus circuitos originais, que respondem a demandas específicas do capital em sua atuação na cidade (Magnani, 2014).

Foi assim que começamos a mapear experiências na cidade de Natal, RN, especialmente aquelas transmitidas e consolidadas pelos registros e arquivos visuais digitais construídos por páginas no Facebook, como Natal Como Te Amo. Desde 2009, esses esforços têm envolvido a busca, compilação, registro, colorização e escrita sobre a história de Natal e do Rio Grande do Norte, bem como sua memória. Neste trabalho, tratamos esses esforços como acervos imagéticos nos quais nos debruçamos para coletar fotografias que abordam o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, além de suas memórias e narrativas.

Após a coleta de dados e os registros audiovisuais de campo, realizamos reuniões e momentos de debate em nosso grupo de pesquisa para analisar as impressões mais significativas obtidas em nossa pesquisa. Utilizando o método da Antropologia Visual, empregando uma conta no Instagram como suporte multimídia, com o objetivo de montar (Didi-Huberman, 2020) visualmente as narrativas verbais e imagéticas do bairro das Rocas. Essa abordagem permitiu uma apresentação dinâmica e acessível das descobertas e reflexões obtidas durante o processo de pesquisa.

A montagem representa o não-saber encarnado, uma costura de discursos dos sujeitos que refletem sobre suas próprias realidades materiais. Trata-se de uma práxis que intervém por meio de manifestações político-estéticas, as quais podem ser potencializadas quando pensamos em uma abordagem antropológica compartilhada, junto às pessoas da cidade de Natal, ao fabular sobre suas dimensões de existência. Isso inclui seus deslocamentos pelas ruas, a materialidade dos monumentos históricos em relação às suas histórias de vida e outras experiências cotidianas.

Conforme Didi-Huberman (2020), «a montagem só é válida quando não se apressa a concluir ou enclausurar: quando abre e complexifica nossa compreensão da história, e não a esquematiza abusivamente» (p. 173). Portanto, devemos nos abrir para um «não-saber» (Bruno, 2019, p. 206) que priorize as afetações e os encontros, indo além das representações e interpretações convencionais. Trata-se de uma arqueologia que se realiza por meio da experimentação: rasgando, abrindo, compondo, cortando, distanciando, aproximando, enquadrando, editando e destinando as imagens a um lugar de experiência, sensações e emoções (Bruno, 2019, p. 206).

O mapa afetivo, portanto, é mobilizado enquanto artefato visual que materializa esses «não-saberes», sendo precisamente a manifestação de nossa ignorância e, portanto, de uma curiosidade e vontade de participar de suas dinâmicas estéticas. O mapa afetivo se constitui num fazer permanente coletivo que abre espaço a fim de serem tecidos saberes urbanos e locais ao serem somados aí as referências bibliográficas, os dados de arquivos, os dados levantados por caminhadas no contexto urbano e as vozes de seus narradores.

5. O processo de organização e análise dos dados

A construção de memórias a partir do mapa afetivo assume um papel central nas disputas de narrativas, e as lacunas na memória da cidade de Natal não são meros acidentes, mas sim indicativos de projetos e interesses que moldam a cidade. Esses projetos evocam o passado como forma de orientar nossos olhares para desdobramentos futuros.

Outro aspecto que não podemos negligenciar é a constatação de que, ao examinarmos o Acervo Historiográfico de Natal como documentado na obra «Natal de Ontem e Hoje» (Natal, 2006), percebemos indícios de que o trabalho de registro visual da cidade frequentemente é conduzido por iniciativas de indivíduos curiosos, entusiastas, jornalistas, escritores e fotógrafos ao longo das décadas, tais como Jaeci Emerenciano Galvão, Luiz Grevy, João Galvão, Jaime Seixas e Manoel Dantas, em sua maioria pertencentes a classes sociais mais privilegiadas, dotados de certo nível de instrução e recursos para adquirir e manter equipamentos fotográficos. Grande parte desse acervo também foi organizada pelo fotógrafo e colecionador Esdras Rebouças Nobre, cuja coleção está presente no CD-ROM «Natal: 400 Anos de História, Turismo e Cultura», produzido por William G. Portela e Giovanni Sérgio Rêgo.

A maioria dos acervos consultados nessas fontes carece de referências precisas quanto às datas e à autoria das imagens, o que evidencia muito sobre a relação da cidade com sua própria história, identidade e memória, revelando um cenário de esquecimento e escassez (Coradini, 1995, 2016). Esse quadro se torna ainda mais evidente quando buscamos mapear os bairros centrais, cujas características no patrimônio arquitetônico remetem a um projeto modernista para a cidade, especialmente no que diz respeito aos discursos e fotografias disponíveis, cujo propósito é reforçar a imagem de uma Natal moderna, adotando um modelo estético e arquitetônico importado da Europa, em consonância com a ideia de progresso que predominava no Brasil já nas primeiras décadas do século XX.

Observamos esses vestígios imagéticos impressos na paisagem urbana, que denotam uma lacuna e uma relação entre passado e presente marcada por linhas descontínuas, à medida que as imperativas relações do capital sobre as cidades atualizam o discurso modernista, reconfigurando as dinâmicas entre público e privado, centro e periferia, interior e exterior, memória e esquecimento, presença e ausência. Se antigamente os bairros centrais evocavam a Ribeira, as Rocas e a Cidade Alta, hoje as rotas das pessoas e do comércio deslocaram-se para os shoppings da cidade, como o Natal Shopping e o Midway Mall, e até mesmo para a Via Costeira e as praias, destacadas pelo Turismo Sol e Mar.

6. Para não concluir: preocupações futuras

Ao caminharmos em nossas encruzilhadas, observamos de que maneira, por meio de suas experiências estéticas, as imagens tornam o contexto de pesquisa um evento híbrido, especialmente em pesquisas realizadas em ambientes urbanos. A influência da imagem na narrativa transcende as impressões convencionais do campo, indo além da escrita e dos relatos do diário de campo. Nesse sentido, percebemos o quanto a experiência de caminhar pela cidade e dialogar com ela e seus moradores em sua dimensão visual e narrativa nos afeta profundamente. Esses movimentos de ir e vir pelos espaços urbanos carregam consigo a marca da construção visual dos cenários históricos, como destacado por Coradini e Barbosa Júnior (2014) e Fernandes (2016).

A vivência urbana evoca uma experiência coletiva, um exercício de deslocamento que promove novas estéticas para ocupar e intervir na cidade. A caminhada por espaços citadinos gera novas experimentações e questionamentos sobre os sentidos e lógicas presentes nessas trajetórias de encontros e desencontros, um caminhar à deriva que potencializa reinvenções e produções da imagem como narrativa específica da construção dessas paisagens, conforme sugerido por Careri (2013). Nessa lógica colaborativa, escrevemos essas narrativas, consideradas aqui como trajetórias, memórias, emoções e sabedorias de experiência, envolvidas nos processos de troca com a própria cidade, como discutido por Ingold (2015).

Buscamos, a todo tempo, nos posicionar a partir de eixos que articulam saberes não-hegemônicos produzidos a partir do Nordeste do Brasil, situado na América Latina. Esses saberes do sul ao sul global somam ao panorama de debates que questionam a racionalidade eurocentrada, propondo enfrentamentos a essa forma de episteme que é moderna, capitalista e ocidental, e que busca impor uma história única, como discutido por Quijano (2005).

O artigo ressalta ainda seu caráter de complexidade ao adotar atravessamentos teórico-metodológicos singulares. Ele não se limita apenas à perspectiva da imagem como método, mas incorpora um conjunto de saberes visuais que emergem do entendimento das manifestações estéticas presentes no bairro das Rocas, na cidade de Natal.