1. INTRODUCCIÓN

El escritor Arturo Hernández (1903-1970) es una figura relevante en el proceso de la institucionalización de la literatura amazónica peruana, ya que su novelística abrió una ruta para la difusión y la valoración del acervo cultural amazónico que fue sistemáticamente marginado de la literatura de ese país. La primera en iniciar tal empresa fue su novela Sangama (1942), la cual vio la luz en el marco de la celebración del IV Centenario del Descubrimiento del río Amazonas. Tal como señala Morgana Herrera (2018), la mayor novedad en este cuarto centenario es «el reconocimiento del valor de un discurso sobre la Amazonía que se construye desde ella» (p. 155), debido a que comienzan a aparecer novelas como Sangama y Más allá de la trocha (1943) de Pilar Laña, Ayahuasca (1941) de Arturo Burga o Leyendas amazónicas de Elías Lozada (1942) que se interesan por mostrar una Amazonía sin historia, una que necesita ser peruanizada y, en ese sentido, también incanizada. Sangama es un buen ejemplo de esto último.

La novela está ambientada en los últimos años del siglo XIX, específicamente en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola y trata sobre el retorno del joven Abel Barcas al pueblo de Santa Inés, ubicado en la zona baja del río Ucayali. En principio, el protagonista regresa a su tierra con el propósito de convertirse en un cauchero acaudalado; sin embargo, a medida que va conociendo las vidas de diversos personajes se distancia de dicha meta y se ve atraído por muchas aventuras: el rescate de Tula, la revuelta contra el gobernador Portunduaga, la pelea contra el Supay, la búsqueda de la estatua de oro por parte de Sangama, el castigo del Toro, entre otros. Sobre Sangama, cabe indicar que él es descendiente de los incas y quiere encontrar en la selva la clave para que el imperio incaico resurja; no obstante, esto resulta imposible. Al respecto, Hernández señala lo siguiente:

Sangama es tendenciosa, es anti-historicista. La costa y la sierra tienen historia, la costa es el coloniaje fastuoso y la sierra es el incanato milenario; la selva no tiene historia y en un medio elemental como en el que se desarrolla Sangama, el personaje central de la obra tenía que fracasar. (Hernández et al., 1986, p. 48)

Con todo esto, en su época, Sangama fue considerada por la crítica como la novela que representaba fielmente el mundo amazónico, debido a sus descripciones geográficas y sus menciones a las costumbres e imaginarios amazónicos. Únicamente en la edición príncipe se encuentran cinco ilustraciones y todas muestran paisajes amazónicos (Hernández, 1942). Es decir, se deja entrever que no se busca con ellas aludir a algún momento de la trama o a cierto personaje. Esto resulta significativo porque la selva narrada (trama) y la selva representada en este discurso visual aparece como un espacio sin sociedad ni modernidad que intervenga. Así, subrayamos que, a pesar de haber sido escrita y publicada 400 años después del descubrimiento del Amazonas, la selva sigue encarnando básicamente los mismos imaginarios: un paraíso por colonizar, sin historia y, además, vacío.

Estas representaciones, en Sangama, tienen cierta coherencia toda vez que estaba en contra del indigenismo y generaba una idea de «nación» coherente con lo que Piérola (el presidente en la trama) y Prado (el presidente del Perú en esos años) buscaban, a saber: una nación centralizada y dominante respecto de los territorios salvajes e inhóspitos como la selva.

De otro lado, esta obra goza de gran aceptación por parte de la comunidad hermenéutica, pero dentro del entorno académico su recepción no es del todo favorable.1 Al respecto, presentaremos, al inicio del artículo, una cartografía de las únicas diez aproximaciones de la comunidad académica a la novela. Esto es relevante, puesto que después de 80 años de publicada solo ha recibido aproximaciones que han resaltado dos puntos: sus cualidades descriptivas y su valor histórico. No han propuesto un análisis narratológico sobre algún personaje, que es lo que pretendemos realizar en este artículo.

Así, en la primera parte planteamos una «lógica de suspenso» por sobre la mera lógica topográfica que se les ha otorgado a las piezas de Hernández. En esa línea, entender y valorar la obra más allá de lo descriptivo favorece el análisis de un personaje: Tula. En cuanto a este personaje, no hay estudios sobre su figura ni tampoco ningún debate sobre su importancia en la novela. Nosotros sostenemos, desde la crítica postcolonial, que Tula encarna «lo impensable» de Michel Trouillot (2017). En otras palabras, ella representa un paradigma que transgrede todo lo construido sobre la feminidad en la Amazonía, de ahí que deba desaparecer de la obra sin mayor explicación, hecho que incentiva el suspenso de la trama. A Tula, literalmente, se la «traga la selva», desaparece y nadie sabe de su paradero. Finalmente, no solo buscamos ampliar los exiguos alcances sobre los rasgos formales de la novela, sino que proponemos que la literatura amazónica peruana vuelva a estar en la palestra a partir de un clásico que problematiza la reiterativa figura de la Amazonía como un espacio que pervierte, corrompe y que es, en sí mismo, un enorme ente voraz que «engulle» a quien se adentre en ella como sucede en otras tantas novelas, entre ellas, La vorágine.

2. MAPEO DEL DEBATE LITERARIO SOBRE SANGAMA

El primer comentarista de la obra fue Luis Alberto Sánchez (1942), quien afirma que Sangama se distingue por un carácter topográfico y por un estilo sencillo que evidencia una gran predilección por la precisión de los datos o hechos del mundo amazónico. Asimismo, subraya que su rasgo más relevante es su vocación por ofrecer una representación «realista» del mundo amazónico. Al respecto, sostenemos que Sánchez omite el aspecto formal de la novela, debido a que no observa en ella la manifestación de una consciencia orientada al virtuosismo formal del relato. Esta apreciación tiene su amparo en una de las afirmaciones del mismo Hernández (1942), hecha en el prólogo de la primera edición de Sangama, sobre su proceso escritural:

Yo también he escrito siempre ignorando la existencia de la técnica; simplemente escribo sobre mis experiencias y mis impresiones en la selva virgen de donde soy natural, de Loreto. Mis personajes siempre están conectados con el medio físico, tal vez el medio físico sea el protagonista de mis obras. (p. 174)

Sostenemos que Sánchez realiza un tratamiento irreflexivo de esta información proporcionada por Hernández, puesto que la modela como un precepto sobre el cual encaminar el estudio de Sangama. En tal sentido, cuando ignora la revisión del aspecto técnico de la novela lo hace guiado por los parámetros del biografismo. Esta omisión puede deberse a que durante el periodo del «tradicionalismo crítico» de los estudios literarios, la praxis crítica de Sánchez «opta por una historia literaria centrada en datos y anécdotas, combinadas con valoraciones con frecuencia extremamente subjetivas» (Díaz Caballero et al., 1990, p. 174).

En segundo lugar, al igual que Sánchez, Estuardo Núñez (1956) indica que el valor de la narrativa de Hernández reside en su representación verosímil de la selva, debido a la experiencia vital de este en el territorio selvático. En efecto, no tiene dificultades con aseverar que es el primero en «haber incorporado la auténtica selva amazónica -como materia, tema y tesis- a la novela peruana» (p. 12). Resulta entendible que tanto Sánchez como Núñez estén influenciados por la crítica decimonónica;2 no obstante, llama la atención que los estudios posteriores sobre Sangama no hayan problematizado estas primeras interpretaciones.

La demostración de ello es el acercamiento del tercer crítico de la novela, Wáshington Delgado (1986), quien señala que el mayor mérito de Sangama «reside en la descripción realista de personajes y paisajes de la selva, pero se ve empañado por la truculencia de sus temas» (p. 363); asimismo, sostiene que el narrador es «fácil, algo folletinesco y de espontáneo realismo» (p. 363). De lo anterior se observa que Delgado recorre el mismo derrotero de Sánchez y Núñez, pues indica la ausencia de técnica en la novela al calificar la narración de simplista, por lo que considera que su mayor cualidad está en la representación realista del espacio amazónico.

De igual modo, Augusto Tamayo (1992) define a Sangama como una novela preocupada por la aprehensión del espíritu de la región amazónica; sin embargo, hay un ímpetu en el narrador de relatarlo todo y esto descuida otros elementos de la novela. En este caso, Tamayo alude a ese surgimiento en la diégesis de una inmensidad de datos y hechos que terminan incidiendo en la linealidad de la trama. Al igual que Delgado (1986), no profundiza en su comprensión como mecanismo o artificio textual.

Luego de ocho años, Ulises Zevallos Aguilar (2000) retoma el debate y propone que en Sangama se desprende un proyecto de modernización mestiza que busca reunir los conocimientos de occidente y la sabiduría amazónica para alcanzar el progreso social. Así, identifica que el discurso topográfico construye a la selva como un espacio atrasado, en el cual, el Estado, encarnado en la figura del Gobernador Portunduaga, ha perjudicado el crecimiento de la región. En tal sentido, el autor continúa con la línea de aproximaciones contenidistas en torno a la novela: sospecha del lugar de enunciación desde el cual se figura el mundo amazónico.

En contraste con los anteriores estudios, Catherine Heymann (2001) define a Sangama como una novela de aventuras, debido a algunos de sus componentes formales. Con esto, la novela deja de ser entendida únicamente como un texto paisajístico y se asume una óptica que pone el acento en sus elementos textuales. A pesar de ello, este primer acercamiento al aspecto técnico de la novela se limita a la descripción, mas no a la averiguación de su funcionalidad.

Posteriormente, Héctor Gómez (2010) clasifica la narrativa amazónica en dos grandes grupos: la narrativa tradicional y la actual. Él ubica a Sangama en el primero y menciona de manera panorámica que esta opta por una técnica lineal en la que abunda la onomatopeya, la hipérbole y la descripción. De modo análogo al de Heymann, no se detiene a explicar la operatividad de dichos elementos en la estructura de la novela.

Por su parte, Claude Bourguignon (2012) compara la representación indígena en Sangama (1942), Canaima (1935) y La vorágine (1924). A partir de esto, la autora afirma que la novela posee una complejidad conceptual, pues no se encasilla en el pensamiento antitético de civilización-barbarie, sino que presenta uno cercano al relativismo cultural en tanto que su protagonista valora la sabiduría amazónica. Asimismo, sostiene que Sangama tiene una crítica al discurso indigenista peruano, pues el suicidio del protagonista sería una metáfora de la imposibilidad de la utopía andina. Pese al alcance del análisis, Bourguignon no considera que los rasgos formales sean una variable a considerar en la práctica comparatista. Este camino interpretativo será recorrido, en cambio, por Elizabeth Pacheco y Héctor Gómez (2015), aunque esbozan la hipótesis de que la novela critica la utopía del Tahuantinsuyo puro, mas no la de una que involucre a todas las sangres.

Finalmente, dentro de su mapa de títulos de la narrativa amazónica del siglo XX, Jorge Marcone (2022) considera que Sangama es un ejemplo de la «novela de la selva», aun cuando presenta rasgos interesantes para el contexto nacional. Él sigue la discusión acerca de la existencia de una cosmovisión andino-amazónico en la novela, sin embargo, difiere de Bourguignon (2012) al sostener que esta conjugación de pensamientos se debe principalmente a la ausencia de material bibliográfico que se centre en el estudio de la historia de la Amazonía no como un paisaje, sino en tanto espacio sociohistórico (Marcone, 2022). Por el contrario, no retoma los acercamientos de Heymann (2001) ni de Gómez (2015) sobre los elementos formales de la novela.

En síntesis, sopesando los distintos juicios sobre Sangama, cabe mencionar lo siguiente: (1) existe un sesgo con relación al aspecto formal de la novela, el cual ha conllevado a que la crítica se decante por las interpretaciones contenidistas; (2) no hay estudios rigurosos sobre los rasgos inmanentes del texto, solo comentarios aislados que advierten una posible complejidad técnica; (3) los últimos acercamientos a Sangama se han ejecutado a través de investigaciones preocupadas por ofrecer una perspectiva panorámica y no enfocada en la novela como organicidad autónoma. Así, advertimos aproximaciones limitadas acerca del aspecto formal de Sangama; y sin dicha profundización, resulta insuficiente el conocimiento que se tiene sobre la novela.

En ese marco, contrario al derrotero trazado por la crítica que asumía el contenido como algo independiente de la forma, consideramos que «el tema está estructurado de una cierta forma» (Doležel, 2003, p. 261). En tal sentido, observamos que la descripción en Sangama, además, de tener una finalidad topográfica, persigue, en conjunción con la digresión, la construcción de la intriga. Por ello, Sangama no es una novela desprovista de complejidad técnica, sino que está dispuesta acorde a una lógica de suspenso narrativo. A continuación, para sustentar lo mencionado, se empleará como herramienta de análisis a la narratología.

3. LA LÓGICA DEL SUSPENSO: LOS PLANOS NARRATIVOS Y DISCURSIVOS DE SANGAMA

Al ser la disciplina encargada del estudio los discursos narrativos, la narratología brinda ante todo una base indispensable para estudiar lo concerniente a la disposición formal del discurso narrativo (García-Bedoya, 2019). El análisis narratológico suele dividirse según las dos partes fundamentales del discurso narrativo:

De un lado, lo que se ha llamado la materia prima narrativa, los sucesos en bruto, entendidos como puro acontecer […] el qué se narra, esto es, las estructuras narrativas, el plano narrativo o nivel de la historia. De otro lado, la manera de narrar tales sucesos, la materia prima narrativa ya procesada, para seguir con la metáfora: el cómo se narra, es decir, las estructuras discursivas, el plano discursivo o nivel de discurso. (García- Bedoya, 2019, p. 197)

En este apartado se examinará el plano narrativo y discursivo de Sangama3 teniendo en cuenta que se busca explicar la funcionalidad de sus procedimientos formales dentro de su totalidad como discurso narrativo. El propósito central de dicha averiguación es evidenciar cómo la novela está estructurada acorde a una lógica del suspenso, la cual entendemos como «una estrategia discursiva de alargamiento sintagmático y dilación del desenlace del proceso secuencial destinado a crear determinados efectos pragmáticos en el destinatario» (Valles & Álamo, 2002, p. 564).

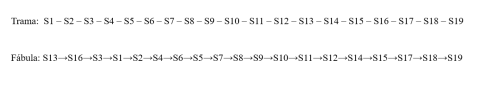

Respecto del plano narrativo, Sangama está conformada por 48 capítulos cortos en los que se desarrolla un hilo narrativo principal: la aventura de Abel Barcas por la selva baja. El entramado de este hilo narrativo se encuentra articulado de forma encadenada, es decir, las secuencias están unidas por yuxtaposición. A continuación, se muestra la segmentación de la novela a partir de la identificación de sus núcleos narrativos: la llegada de Abel Barcas (S1); el encuentro con Sangama (S2); la toma del poder del Gobernador (S3); la huida de Tula y del Padre Gaspar (S4); la llegada de los cautivos (S5); la desaparición de Tula (S6); el aprisionamiento de Sangama (S7); la estancia de Abel en la casa de Sangama (S8); las visitas a los pueblos amazónicos (S9); el viaje al renacal (S10); el fallecimiento del viejo Luna (S11); el hallazgo de los quipus (S12); la historia de la estatua de oro (S13); la muerte del Toro (S14); el retorno a Santa Inés (S15); la historia de la familia López (S16); Sangama trae la paz (S17); despedida de Sangama y Chuya (S18); rescate de Chuya y suicidio de Sangama (S19).

Ahora bien, los sucesos tal y como se presentan en la novela, vale decir, la trama, no está ordenada de forma cronológica y lineal, tal y como lo sostenían Tamayo (1992) y Gómez (2010), sino de acuerdo con un ordo artificialis.4 Con el propósito de captar la lógica alterada de la narración, es fundamental reconstruir lo que efectivamente sucedió, en otras palabras, la fábula (ver Figura 1).

En efecto, se identifica que la alteración de la secuencialidad lógica se debe prioritariamente al empleo de los dos tipos de anacronía,5 a saber: la analepsis (retrospección) y la prolepsis (anticipación). La primera se manifiesta en tres ocasiones: la toma del poder del Gobernador (S3), la historia de la estatua de oro (S13) y la historia de la familia López (S16); mientras que la segunda aparece en el núcleo narrativo referido a la llegada de los cautivos (S5).

Detengámonos solo en el recurso de la analepsis porque nos interesa reparar en el papel que cumple en la diégesis. Tras una lectura global, argumentamos que el empleo de esta técnica narrativa sigue la mecánica del suspenso toda vez que decelera la acción narrativa con el fin de crear un estado de atención constante en el lector. Por ejemplo, cuando Abel Barcas se encuentra con Sangama (S2), lo hace en una situación desventajosa: aquel está a punto de ser mordido por una serpiente. En tal sentido, es rescatado por Sangama, quien es descrito como «[A]lto, musculoso, el hombre revelaba virilidad hercúlea. El semblante aguileño, de grandes pupilas obscuras, y la palabra, sentenciosa y persuasiva, denotaban al profeta o al iluminado» (Hernández, 2020, p. 19). La cita revela una prosopografía cuya función es la de generar en el lector la expectativa de que podrá ahondar en la identidad del personaje epónimo. Sin embargo, de manera inmediata se realiza una analepsis6 que profundiza en el camino que recorrió Portunduaga para convertirse en Gobernador (S3). Esta alteración retarda el descubrimiento de la identidad de Sangama al generar un enorme desvío, vale decir, lo concerniente a las aventuras de Abel Barcas (desde S4 hasta S12).

Solo se disipará el aura de misterio de la figura de Sangama con la segunda analepsis: la historia detrás de la búsqueda de la estatua de oro (S13). A primera vista, este rompimiento de la secuencialidad narrativa, gracias a la lectura de los quipus (S12), puede ser asumido como la resolución total del suspenso en la novela; no obstante, también puede ser comprendido como un segundo generador de estado de alerta en el lector. Dado que Sangama se vio impedido de conseguir la estatua de oro, surge la intriga por conocer el destino que tomará frente al fracaso de su empresa. Esto último será motivado aún más por la actitud parca y distante que adopta Sangama frente a Abel, con quien evidenciaba cierta proximidad: «Hubiera preferido que me dijera: «No vuelvas más por aquí». Al menos, así no me hubiese quedado en la duda. ¿Había llegado el día en que nuestros destinos se bifurcaban?» (Hernández, 2020, p. 211).

En ese orden, la última analepsis, cuyo quiebre temporal nos traslada a entender la historia de la familia López (S16), retrasa la conclusión de la novela, esto es, la separación definitiva de Sangama y Abel. Ello se debe a que enfatiza la gravedad del lío en el que se encuentra Abel. Se trata de una familia peligrosa de caucheros que ha jurado vengarse de él a causa de su rol en la revuelta contra el gobernador Portunduaga. Así, Sangama se ve obligado a retornar para salvar a Abel de la muerte. Además, esta última analepsis acrecienta la expectativa sobre el destino de Sangama, puesto que a partir de ella Abel intenta convencer a este último de no partir junto con su hija Chuya, de quien está enamorado. En dicho lapso, Abel obtiene las cartas de su amada, lo cual no solo le devela el afecto que tiene ella hacia él, sino también la decisión que ha tomado Sangama tras el fracaso de su misión, vale decir, el suicidio:

Otro río; otras aguas bermejas… El horizonte limitado por una cadena de enormes montañas. Al mirar las azuladas cimas, mi padre exclamó: “¡Allá!”. Y me sacudió un helado estremecimiento. Suena ya la hora de la separación definitiva. Muere mi última esperanza. Amor mío, único sueño hermoso de mi vida, ¡adiós! (Hernández, 2020, p. 248; cursivas nuestras)

Así las cosas, en el plano narrativo, la novela no sigue un orden lineal, sino uno basado en conservar el suspenso hasta el final de la narración. Ello se observa en un empleo estratégico de la analepsis como recurso que, aparte de retardar la acción narrativa, fomenta la inquietud sobre la identidad y el destino de Sangama.

En lo que respecta al plano discursivo, es fundamental considerar al sujeto de la enunciación de la dinámica comunicativa del texto narrativo, el narrador. A diferencia de Wáshington Delgado (1986), quien consideraba que no había mucha discusión sobre esta figura habida cuenta de su simpleza, consideramos que esta instancia ficcional debería ser problematizada. En primer lugar, si se asume que la narración está estructurada únicamente por Abel como narrador extradiegético ⸺pues inaugura el mundo de la diégesis⸺, no es del todo claro qué tipo de relación sostiene con esta. A primera vista, se le puede tipificar como un narrador autodiegético, ya que gran parte de lo relatado es su periplo por la selva baja. Incluso, se le puede identificar como un narrador homodiegético, dado que participa de la diégesis en calidad de personaje-testigo e informando sobre los acontecimientos que le ocurren al resto de personajes. No obstante, en ciertos momentos de la narración, Abel también se erige como un narrador heterodiegético. Un claro ejemplo es el inicio del tercer capítulo:

Cuando alguien enfermaba en Santa Inés, Dahua, el curandero, gritaba señalando en dirección a la casa que en la selva ocupaba Sangama: ⸺ Ahí está la causa… ¡El Brujo! Y, diciendo esto, se dedicaba a curar al paciente. Si conseguía sanarlo, exclamaba jactancioso y en alta voz para que todos le oyeran: ⸺¡Lo vencí! ¡Lo vencí! Si no fuera yo, el brujo acabaría pronto con todos ustedes. (Hernández, 2020, p. 19)

Del anterior fragmento, se aprecia la analepsis al suceso de la rencilla que existe entre el brujo Sangama y el curandero Dahua. Este hecho es anterior a la llegada de Abel a Santa Inés, de manera que se puede inferir que no se encontraba presente en dicha disputa. Aquello pone en evidencia tanto una discontinuidad cronológica como la ausencia de un nexo directo entre dicho suceso y Abel. En tal sentido, cabe subrayar que Abel, en tanto narrador, mantiene una relación compleja con la diégesis.

En segundo lugar, si se realiza un estudio analítico de la novela, se puede identificar que en la narración existe un momento en el que se visibiliza el cambio de narrador, hecho que está marcado por unas comillas para distinguir el discurso de Sangama del de Abel:

-Parte también tú antes de que sea tarde. Tu misión con el tiempo será la de encontrar al más digno de nuestros descendientes que haya salido con vida del aniquilamiento de nuestra estirpe. Comunícale el mandato de Huiracocha. Él, sus hijos o los hijos de sus hijos irán en busca de Quispe, recogerán la estatua y reconquistarán el Imperio. (Hernández, 2020, p. 132)

La conversión de Sangama en narrador no es gratuita, pues coincide con la revelación de su misión secreta: la búsqueda de la estatua de oro. Esta revelación, además de disipar el enigma de su identidad, la cual se iba construyendo desde la primera analepsis como hemos explicado, problematiza la idea de un único narrador en esta novela.

En esa sintonía, al contrario de lo que sostiene la crítica, observamos que el discurso del narrador excede el fin mimético de describir la geografía amazónica. En este caso, identificamos el uso constante de dos modalidades. La primera es la descripción y «supone una suspensión, una pausa, en el devenir temporal: como si el tiempo se detuviera y la acción se interrumpiera» (García-Bedoya, 2019, p. 267). En otras palabras, la descripción no solo apunta a producir efectos de realidad en el mundo diegético, sino también a pautar el ritmo de la narración. En el caso de Sangama, la finalidad de dicho control es la de incrementar el suspenso antes del clímax. Lo anterior se consigue mediante la topografía y la etopeya:

Ella, frente a mí, en la proa de la frágil barca, sonreía con la candorosa satisfacción de las almas puras. Fue entonces que advertí, en toda su intensidad, la luz de sus ojos verdes, de matices variables como la selva y, como esta, magnetizantes. Eran el espejo de la selva misma. (Hernández, 2020, p. 75)

La cita muestra un extracto del largo estado de contemplación de Abel a propósito de la belleza de la hija de Sangama. La aparición de este recurso en la narración viene a calzar después de la liberación del personaje epónimo (S8); por tanto, sirve como un interludio antes del viaje de Abel y Sangama hacia el renacal en búsqueda de la estatuilla de oro (S10-S13). Su función, aparte de retratar el proceso de enamoramiento de Abel, es la de generar un momento de distensión que favorezca el entendimiento del cauce narrativo, así como anuncie el advenimiento del clímax de la narración.

La segunda modalidad es la digresión y se caracteriza por presentar reflexiones o juicios de diversa índole que no guardan vínculo con el desarrollo de los sucesos de la narración (García-Bedoya, 2019). Un caso que la ilustra es el siguiente:

Todos escriben la historia de la civilización criticándola desde su personal punto de vista, es decir, desde el medio ambiente que formó su criterio, su manera peculiar de sentir las cosas y de apreciarlas. El historiador, el geógrafo y el etnólogo, al referirse a la selva, en ningún momento se han despojado de ese severo influjo. (Hernández, 2020, p. 79)

Del anterior pasaje se desprende que la digresión busca incentivar el interés por la figura de Sangama, de quien hasta ese momento solo se conocía su rol como brujo. Este recurso ofrece pistas que sugieren que el propósito de la búsqueda de Sangama está orientado a una problematización del discurso histórico sobre la Amazonía. En tal sentido, hay una intención por generar una efusión dramática que desemboque en un clímax que se verá pronto reducido por el hallazgo de los quipus (S12).

En síntesis, a partir de lo encontrado en el análisis del plano narrativo y del plano discursivo, se puede señalar que Sangama no adolece de complejidad técnica, pues se ha identificado tres aspectos que rebaten dicha concepción: el empleo de la analepsis, el uso de un narrador complejo en su relación con la diégesis y el empleo de la descripción y la digresión. En el caso del primer y del último aspecto, estos están dispuestos acorde a una lógica del suspenso. En otras palabras, cumplen la función estratégica de retrasar la acción narrativa a fin de ocultar la figura de Sangama a lo largo de la novela. El objetivo de ello es asegurar que el lector se mantenga en un estado de alerta constante y cumpla un rol activo en el proceso de lectura.

4. TULA, LA «GOBERNADORA»: UN QUIEBRE IMPENSABLE

Anteriormente nos hemos referido al Gobernador Portunduaga y a su llegada a Santa Inés, evento sucede sin ninguna explicación en el cuarto capítulo. También aludimos a su participación inicial cuando se construye como una autoridad, razón por la que crea jerarquías entre los pobladores y nombra a su siervo oficial, Manuel Barboza, como su teniente policía. Luego, construye dos simbólicas edificaciones: la Casa de la Gobernación y un cepo, que podríamos entender como su herramienta de gobernación. Claramente, este es simbólico por tratarse de un instrumento de sujeción que representa su ejercicio de poder extremo. Muy aparte de que su figura es temida por todos, su presentación resulta relevante porque él es quien trae a escena a Tula, el personaje en el que nos centraremos.

Ella es el primer personaje femenino que aparece en la obra. La otra protagonista, como se vio en el análisis del acápite previo, es Chuya, la hija de Sangama, quien tiene una presencia en la novela más extensa y encaja perfectamente en lo construido en el imaginario cultural peruano sobre una mujer amazónica: dócil, con aspiraciones centradas en el matrimonio y en la honra del padre y esposo. Ella es un personaje que no desestabiliza lo sabido, sino que más bien lo sostiene, de ahí que su presencia se consolide en la novela.

Tula, en cambio, tiene una aparición fugaz en la novela: aparece en el capítulo 6, acompañando a Portunduaga de su regreso de Iquitos, y desaparece, «tragada por la selva», en el capítulo 11. Ella es descrita como una mujer hermosa («parece una muñeca»), fumadora, «gringa» y «gordita» (Hernández, 2020, p. 35). Enamorado de ella, Portunduaga intenta complacer todos sus costosos caprichos y se deprime al notar que quedará en la quiebra si sigue dándoselos. No obstante, lo particular de Tula ⸺quien claramente no está enamorada de él⸺ no son sus características físicas o el control que tiene sobre el Gobernador, sino el hecho de ser un personaje absolutamente impensable en la trama. Primero, quisiéramos mencionar que ni Tula ni Chuya son indígenas; de hecho, Tula es reconocida como una mujer blanca («gringa»), una que ha nacido «muy lejos, más allá de los mares en una enorme ciudad…» (p. 47). No obstante, su raza o su nacionalidad no invalidan lo que hace en la obra. Es impensable porque rompe la idea de una mujer sumisa y obediente como se espera que sean fuera y dentro de la Amazonía, territorio en el que, como señala Serna (2011), sucede «una temporalidad más lenta» (p. 126) y casi reiterativa en la que se supone que las condiciones naturales exacerban la irracionalidad femenina.

Así, ella es un personaje que desafía la narrativa que se tiene sobre las mujeres en la selva, porque es lo opuesto a todo aquello que se espera de esta «prisión verde», de este «verdadero infierno» (Hernández, 2020, p. 79). Ella rompe la idea de que la selva es un espacio que corrompe, confunde y transforma de manera negativa. En su caso, la selva es el espacio donde aflora la mejor versión de sí misma y en el que permite ver aspectos que ni ella imaginaba posibles. Al respecto, señalemos lo que entendemos por «impensable» desde la teorización de Michell Rudolph Trouillot (2017):

When reality does not coincide with deeply held beliefs, human beings tend to phrase interpretations that force reality within the scope of these beliefs. They devise formulas to repress the unthinkable and to bring it back within the realm of accepted discourse. (2017, p. 72)

Siguiendo esta definición, lo impensable es «aquello que descompleta nuestros saberes y que las narrativas dominantes están obligadas a subsanar, es decir, a invisibilizar» (Cabel, 2018, p. 65). Tula sería impensable, pues necesita ser reprimida o, como lo proponemos, necesita desaparecer (ser «tragada por la selva») a raíz de que reta las creencias y las ideas que existían sobre las mujeres en la Amazonía, y la novela no lo puede «solucionar». A continuación, desarrollaremos tres momentos en los que Tula es ese agente que descoloca los saberes previos y que la muestran como un sujeto profundamente transgresor.

4.1 TRES MOMENTOS DE RUPTURA

En primer lugar, lejos de ser dócil y obediente, como sería Chuya, Tula no se deja maltratar por Portunduaga. De hecho, le responde directamente y en el mismo tono que usa él. Esto es impensable para cualquier personaje de la obra y, más aún, para cualquier otro personaje femenino que aparezca en la literatura amazónica. Veamos en esta discusión con Portunduaga:

-¡Mándate a mudar gran perra! ¡Mañana te pongo en medio del río sobre una balsa, para que te lleve a los infiernos la corriente …y no vuelvas más! -Me iré cuando me dé la gana, cuando me nazca! -contestó la mujer, con cínico aplomo -¡Pero antes tengo que enterrarte, fanfarrón baboso! Y desapareció tranquilamente, cerrando la puerta tras de sí. (Hernández, 2020, p. 36; cursivas nuestras)

Tula insulta a alguien a quien nadie se atreve y le da la espalda con naturalidad. Con todo esto, escapa a marcos de control («me iré cuando me dé la gana, cuando me nazca»), y deja claro que sabe escapar de estos, en tanto puede invertir el control en la obra («y desapareció tranquilamente»).

Pero Tula excede los marcos de representación y, con ello, descompleta lo que se piensa y sabe de las mujeres amazónicas con mucha más firmeza en sus siguientes apariciones. El segundo momento en el que fractura las ideas preconcebidas se da cuando se enamora del cura Gastón, quien tampoco es indiferente a su belleza. Ambos escapan del pueblo para consolidar su amor. Y hasta este momento la historia sería de una trama conocida y tradicional, sin quiebres que sorprendan. No obstante, la aventura no se centra en el amor consolidado, sino en que la deja esperándolo mientras va a buscar dinero y nunca más aparece en la obra. Un detalle interesante sobre su desaparición es que él no es engullido por la selva: él no deja rastros, tampoco el narrador presta más atención a su presencia. Dicho de otro modo, la existencia y ausencia del cura en la obra parecen ser excusas para que el narrador pueda centrarse en Tula. Sucede que mientras ella lo espera, llega Abel Barcas para salvarla de un linchamiento por parte de los pobladores de Santa Inés; este encuentro es significativo por dos razones: 1) porque será la primera vez que la veamos armada y dispuesta a disparar, y 2) porque demostrará que ella es capaz de sentir arrepentimiento. Este carácter ético no lo tiene ningún otro personaje. En efecto, inicia sintiendo que ha cometido «un pecado» al haber llevado a la fuga al cura. Se siente culpable de haberle provocado y, por ello, exclama:

-¡Qué insensata he sido! -exclamó cubriéndose el rostro con las manos-. Ahora lo comprendo… ¡Yo quería solamente ser buena cristiana…!¡Esto es atroz! -No se aflija tanto. En este caso usted no ha sido culpable. ¡Es el influjo invencible de la selva! (Hernández, 2020, p. 49)

Aunque Barcas busque culpar a la selva y a su capacidad de pervertir a cualquiera, ella reflexiona y se da cuenta que su intención por confesarse con el padre para limpiar sus pecados había sido la causa por la que él decide colgar los hábitos dañando así su vocación de servicio. Entonces, decide solucionar su error y salir en su búsqueda, aunque, con ello, exponga su vida. El tercer momento en el cual lo encontramos en el capítulo 11, el último. Este es el más doloroso de toda la novela, ya que se muestra la extrema crueldad que se ejercía con respecto a la venta de niños indígenas. Aquí, Tula atestigua cuando ellos preferían dejar de comer hasta morir antes que seguir con sus captores. Además, dicho personaje ve la escena en la que se golpea con látigos a cuerpos indefensos, semidesnudos, enfermos y desnutridos, y escucha cómo se les humilla. En este marco, Tula tiene una actitud que desencaja a los personajes varones y a los lectores, quienes no encontramos otro personaje capaz de hacer lo mismo en la obra: ella decide entregar sus joyas para «comprar» a los niños que queden vivos y cuidarlos o, al menos, darles una muerte tranquila. Digamos que participa del «mercado» de compra y venta de menores, pero con el fin de garantizarles cuidado y libertad.

Ella es la única que siente indignación frente al abuso y la que, a su vez, humaniza a los niños indígenas frente a eventos crueles. En consecuencia, se desnaturaliza la representación del maltrato a los indígenas y se desencaja la narrativa de la violencia. Así, aunque es consciente de que no podrá salvar la vida a todos los niños y que no tiene condiciones materiales para cuidarlos, se convierte en «una fiera. Con ojos fulgurantes, las manos convertidas en garras, los labios contraídos y los dientes apretados» (Hernández, 2020, p. 60). Tula se transforma en un «jaguar» (p. 60) y es el único personaje de la obra alineado a la justicia. Ni Sangama se acerca a esta instancia de desapego hacia lo material para proteger al prójimo toda vez que se trata de un «científico que todo lo analiza y explica de acuerdo con las leyes naturales» (p. 113); incluso tiene una visión idealizada de Occidente y su mirada no es hacia los indígenas, sino hacia Europa, pues admira al «erudito italiano» (p. 82), al sabio alemán y al «anciano naturalista francés» (p. 83) que habitan la selva. No mira lo propio, es decir, las problemáticas que golpean con más fuerza a los habitantes de esa selva; en cambio, Tula no es científica ni tampoco tiene una inclinación hacia el saber. Más aún, con esta escena demuestra el desapego hacia lo material con tal de salvar vidas, por lo que es la única que se involucra en cambiar las realidades más amargas de la obra. El siguiente fragmento, que citamos en extenso, muestra lo sostenido:

El mutishco que, como sus compañeros, espectaba desconcertado la escena, reaccionó: -¡Si no pagas lo que vale, no te lo llevas! -Tula, indignada, lo miró con asco. De uno de sus finos dedos sacó un anillo y lo tiró a los pies del malvado, diciéndole: -¡Toma! ¡Esto vale mucho más! -No está mal-repuso el mutishco sonriente, examinando la joya-. Tiene unos brillantitos. Tal vez mi socio pueda cambiarla, más abajo, por un poco de caucho. Un gemido lastimero que se escapaba de otra balsa anunció el estado agónico de otro indiecito. A su alrededor los más pequeños lloraban. Tula se acercó con presteza al mutishco, y quitándose los aretes que adornaban sus orejas, le dijo: -¡Son de oro, esmeraldas y brillantes grandes! ¡En cambio dame todos los niños que estén amenazados de muerte! El bandido la miró estupefacto e indeciso. Parecía que meditaba en la conveniencia de la inesperada proposición... (Hernández, 2020, p. 59; cursivas nuestras)

Lo que nos interesa es esa mirada estupefacta y asombrada del bandido que vendía niños indefensos. Esa sorpresa es lo que da espacio a que los lectores entendamos a Tula como una heroína y, con ello, quizás, como un personaje que excedería la imaginación del autor en tanto debe retirarlo de la trama para que esta continúe. Por ello, creemos que la voz del narrador es parecida a la del mutishco en el sentido en que intenta hacer encajar nuevamente a Tula en una narrativa sostenible, pero ya es demasiado tarde: ella ha logrado pagar por todos los más «agotados, moribundos, enfermos» (Hernández, 2020, p. 60) y decide quedarse con ellos. Se ha convertido en una instancia irrepresentable por el narrador. ¿Qué se podría hacer con ella luego de esto? La opción más obvia sería convertirla en la protagonista de esta historia, hecho que implica desplazar a Sangama y, en efecto, leer otra trama. Luego de que Tula se queda con los niños, algunos habitantes de caseríos cercanos salen a buscarla, pero nadie la encuentra: solo hay cenizas y rastros de una hoguera. Ella y los indígenas -sobre quienes tampoco la historia nacional ha sabido hablar- son «tragados por la selva» y han desaparecido sin opción de ser representados en su complejidad.

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos abordado tres aspectos claves sobre Sangama. En primer lugar, se ha cartografiado las diez críticas sobre la novela. Estas se dividen entre aquellas que se han inclinado por el análisis de sus contenidos textuales y las que abordan de manera tangencial algunos de sus elementos formales. Ambas tendencias se aproximan a la novela de manera epidérmica, puesto que han descuidado el estudio de su aspecto formal, lo cual ha conllevado a catalogarla como un texto simple cuyo valor reside únicamente en su carácter paisajístico.

En segundo lugar, con el fin de complementar las críticas señaladas, demostramos que Sangama tiene una complejidad formal, pues se ha reparado en la construcción de una trama dispuesta según la lógica del suspenso. Esta se consigue gracias al empleo de la analepsis, la descripción y la digresión, procedimientos narrativos que no solo se limitan a una función mimética, sino también a pautar el ritmo de la narración. De ahí que, a partir de dichos recursos, se esconda la identidad de Sangama y, posteriormente, desemboque en un anticlímax desgarrador.

Finalmente, con el objetivo de ahondar en elementos que propicien el suspenso en la obra y que demuestren que no es solo una novela de carácter descriptivo, se analizó a Tula, quien quiebra marcos de representación y entendimiento de las mujeres amazónicas por el imaginario social peruano. Ella encarna lo que se ha teorizado como lo

«impensable», debido a que no encaja en las representaciones tradicionales de las mujeres en la Amazonía. No olvidemos que diversas novelas, e incluso esta misma, señalan que la selva es el lugar donde el ser humano deja de ser racional y se convierte en un animal salvaje. Las mujeres expresan el extremo de este carácter al ser como el paisaje mismo, un espacio que, además, se adjudica como carente de historia. En esa línea, sus pobladores son entendidos bajo polos como el buen o mal salvaje. Tula, sin embargo, a pesar de que es «devorada por la selva», rompe los circuitos de violencia contra los niños indígenas y muestra humanidad en donde parecía no haber lugar. Asimismo, emplea armas para protegerse, se burla de las autoridades, sufre con el dolor de otros y empatiza con la humanidad de los indígenas. Con todo esto, su desaparición no es sino una forma de rendirse frente a ella: el narrador y el autor, cada uno desde su esquina, no saben qué más hacer con Tula. Ha llegado al punto en el que lo único que puede garantizar la existencia del resto de la historia es su ausencia.

Proponemos, entonces, repensar esta novela y darnos la oportunidad de habitar otra vez la Amazonía por fuera de lo salvaje o civilizado, y por fuera la lógica del espacio que devora. Sugerimos leer la floresta como un nuevo paradigma impensable: como la misma estructura de la novela que genera suspenso y no solo descripción; y como la misma Tula, quien desmantela las representaciones de las mujeres en este territorio.