INTRODUCCIÓN

La alfalfa es una leguminosa conocida como forrajera que presenta el contenido nutricional más completo (Ananda et al., 2021), usado como forraje utilizado por su calidad nutricional, alta productividad, capacidad para fijar nitrógeno atmosférico (N2) y alta palatabilidad (Lemes et al., 2016). La superficie mundial de alfalfa cultivada supera los 23 millones de hectáreas; es el cuarto cultivo forrajero por superficie. Estados Unidos, Argentina, China y Canadá están entre los principales productores de alfalfa (Alarcón & Cervantes, 2012). En el Perú, solo representa el 4,9% de la superficie cosechada, en 20 departamentos (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). En Huánuco se dispone una superficie sembrada en total de 281,50 hectáreas, la superficie cosechada fue más de 1 mil 300 hectáreas, cuya producción de forraje verde de 30 mil toneladas durante la campaña 2020/21. (Dirección Regional de Agricultura [DRA] Huánuco, 2021a). En Panao, no se evidencia producción significativa, remontando solo a una producción familiar en pequeñas extensiones, con forrajes de baja productividad y calidad nutritiva.

Conocer la expresión de la alfalfa a las diferentes actividades de manejo, es esencial para sacar el máximo partido a la alfalfa, para ello es necesario entender la forma de evolución de las reservas de la planta. La alfalfa obtiene la energía que necesita para empezar a crecer de nuevo tras ser defoliada y seguir haciéndolo hasta que se produzca una cantidad suficiente de hojas nuevas a partir de los azúcares de reserva (azúcares no estructurales) acopiados en mayor medida en el sistema radicular y menor en la corona de la alfalfa (Romero et al., 1995). Los carbohidratos almacenados en el rebrote se utilizan para poner en marcha el ciclo de crecimiento de la planta luego del pastoreo y para ayudarla a superar los ambientes de estrés. Al final de cada turno de pastoreo, una vez cortada la parte vegetativa, la alfalfa comienza un ciclo de crecimiento nuevo en sus nudos radiculares, movilizando la energía almacenada en su tallo y corona. Este ciclo continúa hasta alcanzar un crecimiento en altura entre 15 y 20 cm, momento en el que se recorta al mínimo (Oñate, 2019).

El cuy es el roedor de mayor importancia económica para las familias de la sierra peruana, por su rusticidad, productividad y capacidad reproductiva (Chauca, 1997). En la región Huánuco, se presenta una población total de 904 006 cuyes, y en el distrito de Panao de 11 780 cuyes, el cual representa el 1,29% de la población total y con participación productiva desde el 2016; en parámetros productivos del distrito de Panao, acontece una producción de cuy 11 800 kg de peso vivo (DRA Huánuco, 2021b). Las tasas de reproducción y productividad en la industria peruana del cuy son bajas, porque se ignoran las necesidades básicas, como los alimentos, durante los procesos de crianza y explotación (Meza et al, 2014), siendo su fuente alimenticia principal desechos de cocina y pastos forrajes en la crianza familiar y pasto fresco como la alfalfa, maíz y la avena forrajera en sistemas semi comerciales, sin embargo, no emplean otras fuentes alimenticias por el bajo poder económico de los criadores altoandinos de cuy (Reátegui et al., 2020).

El uso excesivo de fertilizantes químicos por parte del hombre es responsable de muchos problemas medioambientales, como la acidificación del agua, los daños a la capa de ozono y el efecto invernadero. La exposición prolongada a estas sustancias también puede alterar el pH del suelo y conducir a la eutrofización, una condición en la que el contenido de nutrientes de un entorno aumenta y, a su vez, fomenta el crecimiento de las algas. Por lo tanto, los biofertilizantes son una opción actual para los agricultores que quieren reducir su dependencia de los fertilizantes químicos (Ramos et al., 2021).

La biofertilización ofrece una alternativa atractiva para el éxito a largo plazo en la explotación de forraje y pastos (Rojas et al, 2020; Ramos et al, 2021), sin embargo, la falta de asistencia técnica oportuna a los criadores de cuy, hacen que desaprovechen las tecnologías agroecológicas disponibles en las ciencias agrícolas, a pesar de que se cuenta con estudios que respaldan el efecto de los forrajes producidos con biofertilizantes en la alimentación del cuy (Baltazar, 2019). Los biofertilizantes favorecen la extracción de nutrientes del suelo como fósforo, potasio, azufre y otros oligoelementos para cederlos a la planta, también influye en el desarrollo del sistema radicular permitiendo elevado volumen que, en ausencia de los nutrientes, produce mayores beneficios significativos en retención de agua, estructura y permeabilidad del suelo (Frontera, 2004). Proporcionan de un medio para alimentar, reponer y responder a la vida del suelo; potencian la productividad de las plantas, la sanidad de los animales, también aumentan la protección de los cultivos frente a los insectos y las enfermedades y, por último, sustituyen a los fertilizantes químicos de alto precio e insolubles en agua que utilizan las explotaciones industriales (Juárez et al, 2021).

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la biofertilización en la biomasa de alfalfa y engorde de cuyes machos/hembras.

METODOLOGÍA

El estudio de llevó a cabo en los terrenos y galpón del sr. Adamer Ventura Espíritu, perteneciente al Caserío de Coñaica, que se encuentra a unos 20 minutos de la ciudad de Panao (Pachitea / Huánuco). Geográficamente, Coñaica se posiciona a 9°54’18.65” latitud Sur, 75° 59’ 10” longitud Oeste y a 2585 msnm de altitud. Estas coordenadas geográficas, corresponden a la zona de vida bh - MBT. En dicha zona, la biotemperatura máxima y mínima media anual fueron de 13,1 y 7,3 respectivamente, la precipitación total anual oscilo entre 498 y 1154 mm. Por otro lado, posee suelos de baja calidad agroecológica, debido a las limitaciones impuestas por las características del suelo, la erosión y el clima. El mayor potencial de uso de los suelos, son aquellos destinados a la protección, pastoreo y de cultivo en limpio.

El estudio fue Aplicado y Experimental. La población correspondió la totalidad de plantas de alfalfa presentes en el terreno experimental, así como todos los cuyes machos y hembras que existieron en el galpón. De las parcelas experimentales, se tomaron al azar el espacio comprendido de 1 m2 como muestra, asimismo, en el caso de los cuyes, la muestra comprendió de 24 individuos de cada sexo (masculino y femenino) desmamadas de 20 días de edad que lograron un peso entre 250 a 350 gramos.

El ensayo con alfalfa: se instaló en una plantación de cinco años. De dicha parcela se retiraron residuos inorgánicos, se demarcó los límites de los tratamientos con rafia para el diseño bloques completos al azar (DBCA) y se efectuó el corte del forraje para garantizar la inoculación de biofertilizante. El EM activado se aplicó en dos modos: luego de realizar el corte del forraje, se inoculó al suelo el biofertilizante EM activado al 10% para continuar cada 15 días. La inoculación al follaje del EM activado al 10%, se dio a los dos días después del corte, la segunda inoculación fue pasados cinco días, y posteriormente cada 15 días. Se efectuaron riegos por gravedad, después de las inoculaciones, y en ausencia de lluvias. La cosecha del forraje aconteció antes de llegar a la fase de floración, cortando la alfalfa a 5 cm del suelo con una hoz. Estos fueron llevados al galpón, dejándolos expuestos al ambiente hasta las 3:00 pm.

El ensayo con los cuyes: el galpón y las pozas fueron limpiados, espolvoreando los pisos con cal y rociando creso por las paredes del galpón. Los cuyes machos y hembras seleccionados para el ensayo se pesaron con una báscula, dicho peso fue registrado en la ficha de datos (semana 0). Los cuyes se distribuyeron en 6 pozas, colocando en cada una de ellas 8 cuyes machos o hembras distribuyéndolos para un diseño completamente al azar (DCA). La alimentación con alfalfa consistió en ofrecer de manera Ad libitum, pesando el volumen de forraje por día, así como el forraje sobrante. Por otro lado, el suministro de agua tibia fue diaria, dotando de 35 mm por cuy y renovándola cada mañana, paralelamente, se retiraron de las pozas el excremento y el alimento sobrante para evitar la proliferación de pulgas y sarna. Para el control de pulgas se asperjó fipronil sobre el lomo del cuy. En la puerta de ingreso al galpón se colocó bandejas con cal que sirvió para la desinfección de los zapatos.

Los datos obtenidos fueron tabulados en el software Microsoft Excel V. 2019, donde se determinaron los promedios para el análisis inferencial. Las pruebas estadísticas de normalidad, los ANOVAS y el test de Duncan al nivel del 0,05 se efectuaron en el software Infostat V. Estudiantil 2019.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Biomasa de alfalfa

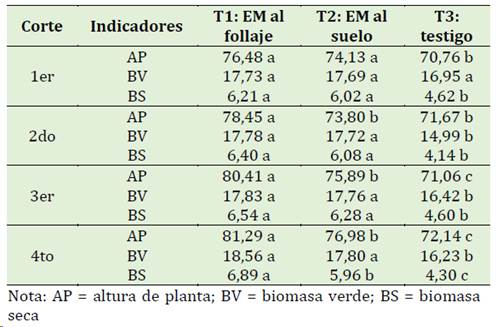

Para altura de alfalfa, el tratamiento T1 (EM al follaje) demostró obtener una altura promedio significativa a partir del 2do hasta el 4to corte (Tabla 1), efecto que se comprueba con Fiallos et al. (2020) y Vigo (2020), que al aplicar productos foliares a la alfalfa obtuvieron promedios de altura cercanos a la investigación. Esto demuestra que los EM son mayormente aprovechados en alfalfa por la viva foliar, debido a que el crecimiento de alfalfa, se propician desde los brotes y la corona (Rebuffo, 2005). Los biofertilizantes al trabajar dentro de las plantas (Colque et al., 2005), el crecimiento se ve favorecido por la acción de microorganismos vivos, los cuales presentan asociación con las plantas (Vessey, 2003), cuyas sustancias orgánicas permi-ten la producción de oligoelementos (Suquilanda, 1996), fitohormonas, aminoácidos sustancias húmicas entre otros (Colque et al., 2005)

En la biomasa verde por hectarea, la inoculación de EM al follaje y al suelo no mostraron diferencias entre ellos, pero si con el testigo desde el 2do al 4to corte (Tabla 1). El resultado se puede contrastar con Martel (2018) quien al aplicar 2 L.20 L-1 de EM a las plantas de alfalfa cada 15 días alcanzó rendimientos de 19,30 t ha-1, resultado similar reporta Nolasco & Matto (2020) al utilizar estiércol de gallina + EM obtuvo 18,58 t ha-1. El resultado conseguido en el estudio revela que el EM aplicado al follaje (T1), interviene en la acumulación de azúcares por las bacterias fotosintéticas (Ramírez, 2006) debido a que en el follaje se produce la fotosíntesis, siendo la zona más productiva y utilizable de la planta (Romero et al., 1995). Por otro lado, se obtuvo el mismo efecto al inocular el EM al suelo (T2), cuya acción son de mayor impacto por las especies de microrganismos que se compone, es decir de bacterias fotosintéticas que producen substancias valiosas a partir de material de las raíces, y actinomicetos que aumentan la actividad microbiana del suelo mejorando su calidad (Ramírez, 2006), a su vez proporcionan un medio para alimentar, reponer y responder a la salud del suelo, potenciando la productividad vegetal (Juárez et al., 2021).

Respecto al peso de materia seca por hectárea, el tratamiento T1 (EM al follaje) tuvo mayor peso seco en los cuatro cortes, aunque tuvo similar efecto con el tratamiento T2 (EM al suelo) del 1er al 3er corte, la diferencia se mostró al 4to corte con 6,89 t ha-1 (Tabla 1). Este resultado se comprueba en Martel (2018) que al aplicar 2 L / 20 L de EM se logró obtener el mayor peso de forraje seco 4,56 t ha-1; similar resultado se evidencia en Adrian & Matto (2020) obtuvieron un estimado de 4,50 t ha-1 al aplicar estiércol de gallina + EM. Es evidente el efecto proporcionado por el EM sobre el follaje, por ser la zona de mayor actividad fotosintética y productiva de la planta (Rebuffo, 2005), acumula carbohidratos durante la etapa de crecimiento previo al corte (Oñate, 2019), es decir, los EM actúan en la bioestimulación de la producción de glúcidos por intermedio de las bacterias fotosintéticas (Ramírez, 2006). Por otro lado, el aumento de la masa seca de los brotes, de las raíces y de las concentraciones de N y P se encuentran vinculados a la presencia de bacterias promotoras de antibióticos (Zhang et al., 2023).

Engorde de cuyes

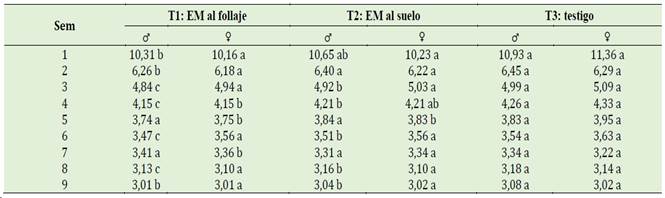

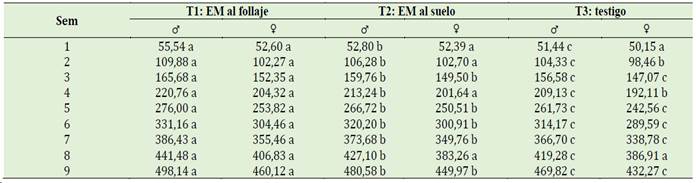

Los resultados indican que el engorde de cuyes machos y hembras determinan al tratamiento T1 (EM al follaje) el que mayor efecto obtuvo en las semanas de evaluación logrando un incremento final de 498,14 g en cuyes machos y 460,12 g para cuyes hembras (Tabla 2) el resultado obtenido se comprueba en Reyes (2021) y Canto et al. (2018), estos registraron una ganancia final de peso vivo de 565,45 y 528 g respectivamente.

Los valores obtenidos entre 3,01 a 10,93 en cuyes machos y de 3,02 a 10,58 para cuyes hembras, generaron altos índices en la 1ra semana disminuyendo hasta alcanzar índices bajos, indistintamente del sexo del cuy, por otro lado, a partir de la 5ta semana en cuyes machos y hembras el índice de conversión alimenticia se mantuvo entre 3,00 a 4,00 (Tabla 3). Estos resultados guardan similitud con (2021) quien obtuvo índices entre 2,73 a 3,09; asimismo se muestra un resultado parecido en Huamán et al. (2021) quien obtuvo un índice de 4,10 al suministrar alfalfa a los cuyes de raza Perú.

El efecto observado de las aplicaciones de EM al follaje y al suelo (Tabla 3) conllevan a establecer para cuyes machos el suministro de alimentación a base de forraje de alfalfa enriquecido con EM proporciona favorecen en el comportamiento productivo del cuy, debido a que, por medio de la biofertilización se está añadiendo a la planta las vitaminas, los minerales, los antibióticos, las enzimas y coenzimas, los hidratos de carbono, los aminoácidos y azúcares complejos entre otros (Colque et al., 2005), esto es aprovechado por los cuyes, que al suplir las necesidades de carbohidratos, proteínas y fibra se consigue una alimentación adecuada en los cuyes (Salinas, 2005; Chauca, 2007). Por otro lado, los EM se encuentran presentes en las plantas de alfalfa, los cuales son consumidos por los cuyes, esta deducción parte del estudio de Canto et al. (2018) obtuvo índices entre 7,4 a 9,4 al utilizar diferentes concentraciones de Lactobacillus dispuestas en el agua de bebida bajo dietas con alfalfa, en tal sentido se demuestra que es más apropiado proporcionar EM al follaje para un mayor aprovechamiento.

Los resultados observados en la alimentación con alfalfa evidencian que la plantación recibió los nutrientes necesarios, los cuales Ananda et al. (2021) indican que el aumento del componente de las células laterales y la disminución de la sustancia celular causarán una disminución del contenido de proteína cruda y un aumento del contenido de fibra cruda, que de acuerdo con Lemes et al. (2016) el aumento de fibra está en función de la madurez de la alfalfa.

Tabla 2 Medias de los tratamientos agrupadas por el Test de Duncan (p=0,05) respecto al engorde de cuyes machos y hembras por semana

CONCLUSIONES

La aplicación de la biofertilización trae consigo efecto en la biomasa de alfalfa, lo que repercute favorablemente al engorde de cuyes machos y hembras de la raza Mi Perú bajo las condiciones de Pachitea, ya que permite a la planta recibir los nutrientes necesarios para conseguir mayor calidad de forraje y de ese modo brindar favorables condiciones del alimento para el engorde e los cuyes. Por otro lado, es posible continuar estudios relacionados al efecto del EM administrados en el agua de bebida para una producción ecológica de cuyes.

uBio

uBio