INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, a nivel mundial existe una mayor prevalencia e incidencia de enfermedades no transmisibles, por el aumento y el envejecimiento de la población, así como por la disminución de las tasas de mortalidad 1. Las causas de muerte más destacadas son de naturaleza vascular, y el accidente cerebrovascular (ACV) es actualmente la segunda causa de muerte en todo el mundo. En el 2015, las cardiopatías isquémicas y los ACV representaron 15,2 millones de muertes 2. Aunque los ACV isquémicos comprenden el mayor número, gran parte de la carga mundial de ACV, medida en proporción a la mortalidad y a los años de vida ajustados por discapacidad, se atribuye a los ACV hemorrágicos. 3

En Perú las investigaciones en ACV consideran periodos cortos, pocos pacientes o están enfocadas principalmente en la mortalidad, etiología, factores de riesgo, más no en las secuelas de los pacientes que sufrieron un ACV. Por lo que, el objetivo de esta investigación fue describir el perfil epidemiológico de los pacientes con secuela de ACV atendidos entre los años 2013 y 2019 en un instituto de rehabilitación de Lima, Perú.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, transversal, descriptivo, relacional y retrospectivo. La población estuvo conformada por los pacientes con accidente cerebrovascular atendidos en el Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Lesiones Centrales (DIDRILC) del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN en el periodo 2013 al 2019. El criterio de exclusión fue paciente con datos incompletos.

Se consideraron variables sociodemográficas, clínicas, enfermedades crónicas, hábitos nocivos y medicamentos. La variable sociodemográfica dicotómica fue: el sexo (femenino/masculino); mientras que las politómicas: el grupo etario, estado civil y nivel educativo. Las variables clínicas dicotómicas fueron: dominancia (derecha/izquierda) y etiología del ACV (isquémico/hemorrágico), deficiencia de la audición (no/sí) y deficiencia de la deglución (no/sí); mientras que las politómicas: grado de severidad, diagnóstico, deficiencia de la comunicación, deficiencia de la sensibilidad superficial, deficiencia de la sensibilidad profunda y deficiencia de la visión. Todas las enfermedades crónicas fueron variables dicotómicas: hipertensión arterial (no/sí), diabetes mellitus (no/sí), hiperlipidemia (no/sí) y cardiopatía (no/sí). El hábito nocivo de tipo dicotómico fue drogas (no/sí); mientras que el de tipo politómico el consumo de tabaco y alcohol. Finalmente, todos los medicamentos (no/sí) fueron variables dicotómicas.

La base de datos se desarrolló en Microsoft Excel, se codificaron las variables y las opciones de las variables, y se realizó el control de calidad de la base de datos. Posteriormente, se importó la base de datos al programa SPSS versión 22 (licencia institucional) para realizar el análisis estadístico. Todas las variables fueron cualitativas, por lo que, los datos fueron descritos como frecuencias absolutas y porcentajes, y presentados en tablas y gráficos. Para el análisis bivariado se usó la prueba estadística de chi-cuadrado y prueba exacta de Fisher. Se consideró un nivel de significancia de 0.05.

El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN (ACTA Nº72-2021-CIEI/INR, RD Nº208-2021-SA-DG-INR). La base de datos de la investigación no contó con identificadores personales (nombres, apellidos y número de historia clínica), y los datos solo se recolectaron para fines de esta investigación.

RESULTADOS

En la base de datos del Departamento en Lesiones Centrales de ese periodo se encontraron datos de 2782 pacientes atendidos por primera vez con secuela de ACV. Se excluyeron a dos participantes ya que tenían datos incompletos. Por lo que, fueron incluidos en la investigación 2780 pacientes.

El 58,4% de los pacientes con secuelas de ACV eran varones y el 70,2% eran mayores de 55 años. El 71,5% de pacientes tenían secuela de ACV de etiología isquémica y el 87,6% correspondían a secuelas moderadas o severas (Tabla 1). El 90,7% de los pacientes con secuelas de ACV hemorrágico y el 86,4% de los pacientes con secuelas de ACV isquémico eran de grado moderado o severo.

Tabla 1 Características generales de los pacientes con secuela de accidente cerebrovascular atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-Perú (n=2780)

ACV: accidente cerebrovascular; * Superior técnico y superior universitario.

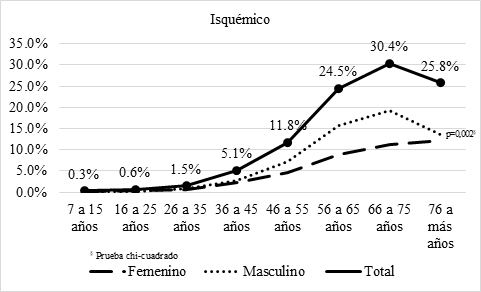

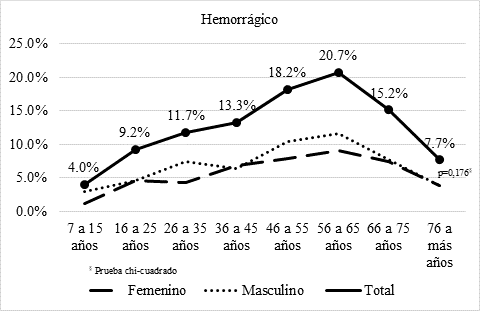

La mayor frecuencia de pacientes con secuelas de ACV isquémico atendidos en el instituto fue a partir de los 56 años (80,7%), a predominio de los varones (p=0,002) (Gráfico 1); y la mayor frecuencia de pacientes con secuelas de ACV hemorrágico fue a partir de los 46 años (61,8%), similar en ambos sexos (p=0,176) (Gráfico 2).

Gráfico 1 Distribución etaria de los pacientes con secuela de accidente cerebrovascular isquémico atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-Perú.

Gráfico 2 Distribución etaria de los pacientes con secuela de accidente cerebrovascular hemorrágico atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-Perú.

La hemiplejía fue el diagnóstico más frecuente (81,7%) y la deficiencia de la comunicación (58%) y audición (2,1%) fueron las deficiencias con mayor y menor frecuencia, respectivamente. Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con secuela de ACV isquémico y ACV hemorrágico en la deficiencia de la comunicación (p=0,001), deglución (p<0,001), sensibilidad superficial (p<0,001) y sensibilidad profunda (p<0,001) y de la visión (p=0,001); las dos primeras a predominio del ACV isquémico y las tres últimas del ACV hemorrágico (Tabla 2).

Tabla 2 Diagnóstico y deficiencias según etiología de los pacientes con secuela de accidente cerebrovascular atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-Perú

ACV: accidente cerebrovascular; COF: complejo orofacial

Incluye las apraxias; †Disfagia y disfonía; *Espasmo hemifacial, oftalmoplejía, distonía cervical, afasia, oftalmoplejía, disartria, ceguera cortical; **Disfagia

Prueba exacta de Fisher; §Prueba chi-cuadrado

La hipertensión arterial (67,3%) y el consumo de tabaco (16,1%) fueron la enfermedad crónica y el hábito nocivo más frecuentes, respectivamente. Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con secuela de ACV isquémico y ACV hemorrágico en la hipertensión arterial (p<0,001), diabetes mellitus (p<0,001), hiperlipidemia (p<0,001), cardiopatía (p<0,001), consumo de tabaco (p=0,031), antihipertensivos (p<0,001), antidiabéticos (p<0,001), anticoagulantes (p<0,001), antilipidémicos (p<0,001), antiarrítmicos (p<0,001), antiagregantes (p<0,001) y anticonvulsivantes (p<0,001), solo en este último a predominio del ACV hemorrágico (Tabla 3).

Tabla 3 Enfermedades crónicas, hábitos nocivos y medicamentos según etiología de los pacientes con secuela de accidente cerebrovascular atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-Perú

ACV: accidente cerebrovascular; *Antiagregantes plaquetarios

Prueba chi-cuadrado

Por otro lado, se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con grado de severidad de la secuela del ACV leve, moderado o severo en el grupo etario (p<0,001), sexo (p<0,001), estado civil (p=0,001) y nivel educativo (p<0,001) (Tabla 4).

Tabla 4 Características generales según grado de severidad de los pacientes con secuela de accidente cerebrovascular atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Lima-Perú

ACV: accidente cerebrovascular; * Superior técnica y superior universitaria

Prueba chi-cuadrado

DISCUSIÓN

La investigación pretendió cubrir el déficit de información obtenida en estudios sobre ACV en el Perú, enfocados generalmente a describir parcialmente el perfil epidemiológico de los pacientes que lo padecen, que además son realizados con muestras pequeñas y de periodos cortos.

En el estudio se encontró que el 87,6% de los pacientes tenían secuelas moderadas o severas. El 80,7% de los pacientes con secuela de ACV isquémico tenían a partir de los 56 años; mientras que el 61,8% de los pacientes con ACV hemorrágico tenían a partir de los 46 años. El 58% presentó deficiencia en la comunicación y solo el 2,1% en la audición, el 67,3% hipertensión arterial y el 16,1% refirió algún grado de consumo de tabaco. La mayoría de los pacientes con secuelas leves, moderadas y severas eran casados o convivientes. A mayor severidad, era mayor el porcentaje personas mayores, mujeres e iletrados.

En hospitales del Perú, el 64% de los pacientes tenían dependencia moderada, severa o total como máximo a los 4 meses de evolución 4, y en hospitales de Ecuador, el 50% de los pacientes tenían secuelas moderadas o severas a los 6 meses del episodio 5 Los resultados de esta investigación están de acorde a normativa vigente, que indica que un establecimiento de tercer nivel de atención brinda apoyo asistencial a las discapacidades moderadas o severas 6 y enfatiza la alta complejidad. 7

La edad considerada en esta investigación es la edad de ingreso de los pacientes al departamento de lesiones centrales, no necesariamente representa la edad en la que presentaron el ACV, pero es probable que la mayoría de los pacientes se encuentren en etapa subaguda 8 por lo tanto, que ambas edades coincidan. La presentación más temprana del ACV hemorrágico en comparación con el isquémico, es similar a otras investigaciones 9,10 y, puede explicarse porque el ACV hemorrágico se ha asociado a mayores factores de riesgo genéticos11, ruptura de una aneurisma o malformación vascular12; mientras que el ACV isquémico a mayores factores de riesgo modificables. 13

En el ACV isquémico, en todos los grupos etarios predominaron los varones, siendo similar en el grupo etario de 76 a más años. Se ha reportado que las mujeres eran significativamente mayores que los hombres en el momento del ACV 14 y que, en pacientes mayores de 50 años, el ACV isquémico ocurrió más en mujeres que varones 15. Por otro lado, en el ACV hemorrágico no se encontró diferencias según sexo; sin embargo, en un estudio la edad media de inicio del ACV hemorrágico fue menor en los hombres que en las mujeres. 16

En el ACV isquémico, se encontró un mayor porcentaje de varones que mujeres, esto se podría explicar por los efectos neuro protectores de las hormonas gonadales femeninas, ya que estas hormonas juegan un papel en la disminución de los niveles de lípidos y alteran las respuestas vasomotoras rápidas 16; sin embargo, un estudio planteó la hipótesis que es por la deficiencia progresiva de las hormonas sexuales masculinas (testosterona), que comienza alrededor de los 50 años 14. Además, los varones presentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, fibrilación auricular y diabetes tipo 2 y tienden a consumir más cigarrillos, alcohol y drogas que las mujeres 17,18. En cambio, en el ACV hemorrágico no se observaron diferencias entre varones comparado con mujeres, en parte porque este tipo de ACV tiene una mayor influencia de factores de riesgo genéticos y congénitos 11,12, los que se distribuirían de forma similar en ambos grupos.

Otras investigaciones también han reportado que la mayoría de los pacientes con secuelas de ACV presentan hemiplejía y casi la mitad, deficiencias de la comunicación 19-21. El porcentaje de deficiencias de deglución (disfagia), coincide con un estudio que reportó que la mayoría recupera la deglución espontáneamente 22. La frecuencia de las deficiencias sensitivas resalta la importancia de su evaluación para desarrollar un adecuado tratamiento y establecer el pronóstico de los pacientes con ACV 23,24, mientras que la baja frecuencia de las deficiencias de la audición se explicaría por los mecanismos fisiológicos del sistema auditivo en comparación al del vestibular 25; sin embargo, la frecuencia de las deficiencias de la visión difiere con otros estudios 26,27, y podría deberse a la falta de evaluación especializada en la institución. El predominio de algunas deficiencias en los pacientes con secuela de ACV isquémico o hemorrágico, se explicaría por las áreas cerebrales que más frecuentemente se afectan según etiología del ACV. 28

También se ha reportado en otras investigaciones que el principal factor de riesgo para el ACV fue la hipertensión arterial, seguido de la hiperlipidemia y diabetes mellitus 9,29, por lo que, al ser factores de riesgo modificables, es más factible su prevención 3; asimismo, que éstas son el principal factor de riesgo en el ACV isquémico 13. Esta investigación reportó un porcentaje de consumo de tabaco que está en el rango de los resultados de otras investigaciones 9,10; y cuyo consumo aumenta significativamente el riesgo de ACV 3; sin embargo, el porcentaje de consumo de drogas y alcohol regular y frecuente, difiere a lo reportado en otros países y regiones 9,10,30; pero van en incremento y se relacionan principalmente con la mortalidad y los años de vida ajustados a la discapacidad 30,31. El consumo de alcohol y drogas fue similar en el ACV isquémico como hemorrágico, lo que coincide con una revisión que plantea que son factores de riesgo modificables importantes para ambos tipos de ACV 13. Sin embargo, es probable que en esta investigación exista un subregistro para el reconocimiento de su consumo, sobre todo drogas. 32

Se encontraron más pacientes mayores a mayor severidad de la secuela del ACV. Un estudio reportó que a mayor seguimiento, por tanto, a mayor edad, mueren más pacientes, su funcionalidad aumenta hasta el primer año, pero baja en los próximos años 33. Esto podría ser influenciado por los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento 34. La mayoría de los pacientes eran varones, sin embargo, a mayor severidad, el porcentaje disminuía, en parte se explica porque en las mujeres el evento se presenta a mayor edad, tienen mayores limitaciones antes del ACV, el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I en conjunto con los estrógenos disminuye en la post menopausia, entre otros. 17,18,35.

La mayoría de los pacientes eran casados o convivientes 4,36, lo que sugeriría un mayor apoyo familiar, importante para la rehabilitación del paciente 36. La mayoría de los pacientes tenían algún grado de instrucción, pero a mayor severidad existían más pacientes iletrados y menos con nivel de instrucción superior. Estudios han encontrado que a mayores años de estudios era mayor la sobrevida 37 y mejores puntajes en la evaluación de la memoria. 38

Esta investigación tiene algunas limitaciones. Primero, los datos no necesariamente representan la situación de todos los pacientes con secuela de ACV. Segundo, como esta investigación ha sido en base a datos secundarios, no se ha evaluado la concordancia entre los profesionales que realizaron las evaluaciones; no obstante, dado que ellos pertenecen a una misma institución, y en la medida que las evaluaciones se basan en protocolos estandarizados, permite suponer evidencias de confiabilidad y validez. Tercero, existe riesgo de sesgo de reporte en variables como consumo de tabaco, alcohol, drogas, y medicamentos.

A pesar de lo mencionado este es uno de los pocos estudios nacionales que describe el perfil epidemiológico de los pacientes con secuelas de ACV, lo que permitirá desarrollar estrategias de prevención y rehabilitación integral. Adicionalmente, se recomienda evaluar la calidad de los sistemas de referencia y contrarreferencia, formar equipos multidisciplinarios para el abordaje de esta patología y reforzar los servicios de rehabilitación.

En conclusión, la mayoría de los pacientes con ACV tenían secuelas moderadas o graves, hemiplejía, deficiencia de la comunicación e hipertensión. Los pacientes con ACV isquémico tenían mayor edad que aquellos con ACV hemorrágico. A mayor severidad, había mayor porcentaje de mujeres, personas mayores e iletradas.