INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un problema de salud pública mundial, regional y nacional. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades son responsables del 30% de la mortalidad mundial, observándose una tendencia creciente de mortalidad y morbilidad en países en vías de desarrollo. El incremento se encuentra asociado a dos condiciones; la primera, el progreso de la medicina cardiovascular, la misma que ha mejorado la supervivencia de los afectados por estas enfermedades; y la segunda, a la elevada prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), condición que augura que en el futuro la mortalidad y magnitud de las EC, se mantenga e incluso incremente el problema 1,2,3).

El Perú replica el panorama epidemiológico descrito, observándose condiciones tales como: elevada prevalencia de los FRCV, limitada disponibilidad de servicios para atender este grupo de enfermedades y la falta de estrategias sanitarias específicas. Estudios epidemiológicos revelan que la hipertensión arterial (HTA) y dislipidemia afectan a casi la tercera parte de la población mayor de 25 años, el sobrepeso y obesidad afecta aproximadamente al 40% de la población peruana y la diabetes llega a casi el 8% de la población. A lo descrito se agrega que alrededor de la mitad de los portadores de FRCV desconoce su problema o lo controla de manera inadecuada, lo que determinaría que en el futuro se incremente la incidencia de enfermedad coronaria y falla cardiaca, que son los principales efectos de los FRCV y del riesgo cardiovascular (RCV) que conllevan 4-7).

Si al contexto descrito le agregamos que la mortalidad por ECV se ha reducido en las últimas dos décadas, simultáneamente al incremento en el número de casos según estudios de registro nacionales; es posible inferir que la prevalencia de pacientes con este tipo de enfermedades y sus secuelas, se incrementará y acumulará, con las repercusiones sociales, económicas y de demanda de atención consecuente 8,9,10. Por todo lo anterior, toda acción de prevención y control para contrarrestar la situación debe realizarse en cualquier nivel posible.

Uno de los niveles posibles es el ámbito laboral, que en nuestro país, representaría un espacio ideal por características propias; tales como: el tiempo de permanencia de los trabajadores, la normatividad vigente que indica que en el trabajo debe realizarse prevención de enfermedades y cuidado de la salud, entre otros 11,12,13. Sin embargo, la existencia de este tipo de acciones en los centros laborales es desconocida, lo que se asocia a la falta de estrategias que integren el trabajo con los cuidados a la salud.

Un programa de rehabilitación cardiovascular (PRC) representa una estrategia médico-sanitaria que, mediante medidas multidisciplinarias, logra cambios importantes en los estilos de vida, lo que incide en la prevención y control de los problemas de salud cardiovasculares 14) así como en otros aspectos del bienestar, como por ejemplo los niveles de estrés y ansiedad 15,16.

El Instituto Nacional Cardiovascular "Carlos Alberto Peschiera Carrillo" (INCOR), cuenta con un PRC estructurado, en el cual, los pacientes con problemas cardiovasculares ingresan para el control de sus factores de riesgo y cambio en el estilo de vida. El programa incluye la fase II o ambulatoria, que tiene dos meses de duración, periodo en el que acuden tres veces por semana y realizan actividad física controlada durante 60 minutos; asimismo, reciben educación sobre su enfermedad, FRCV y hábitos de vida saludable. Los pacientes tienen evaluaciones médicas, funcionales y de laboratorio antes y después de concluir el programa, a fin de establecer su efecto en los participantes.

Pese a la comprobada eficacia del PRC y su potencial de poder ser desarrollado en ámbitos organizacionales y laborales diversos 14, existen escasos reportes acerca de su desarrollo en grupos laborales con prevalencias importantes de RCV. Es en este contexto en el que se desarrolló la presente de investigación.

Por lo expuesto, la Unidad Funcional de Rehabilitación Cardiaca del INCOR planteó desarrollar un programa de prevención cardiovascular para la reducción del riesgo cardiovascular entre los trabajadores del instituto. El objetivo fue conocer el impacto del programa en el riesgo del trabajador, medido por la escala de Framinghan y el Score ASCVD 2013; asimismo, se buscó establecer el impacto sobre cada uno de los FRCV encontrados, la capacidad funcional y el estrés laboral.

MÉTODOS

Diseño del estudio

El diseño fue de tipo experimental con un solo grupo de intervención, conformado de acuerdo a la decisión de participar en el PRC de cada trabajador.

Selección de los participantes

La selección de sujetos tuvo tres momentos: i) la convocatoria y obtención del consentimiento informado; ii) la evaluación del riesgo cardiovascular y iii) la intervención con el PRC.

La convocatoria se realizó por los canales institucionales: correo electrónico y avisos a través de altavoces. A todos los trabajadores postulantes se les explicó el protocolo de investigación, se procedió a la lectura del consentimiento informado para obtener la firma y proceder a las evaluaciones basales: medidas antropométricas, mediciones psicométricas, exámenes de laboratorio, pruebas funcionales (prueba de esfuerzo graduada) y toma de electrocardiograma. Este mismo procedimiento se realizó luego a todos los trabajadores que cumplieron con el PRC.

Los criterios de inclusión fueron: i) RCV por escala de Framinghan en nivel intermedio a más 17,18; o ii) RCV por ACC/ AHA ASCVD Risk Estimator con la posibilidad de reducción menor o igual al 50% del riesgo inicial con intervención 19; o iii) trabajador obeso (IMC ≥ 30; o iv) trabajador diabético. Luego de la evaluación basal, los trabajadores fueron excluidos del estudio de acuerdo a los siguientes criterios: i) tener enfermedad cardiovascular manifiesta; o ii) comorbilidad que dificulte la implementación del programa; o iii) tener alguna condición física que no permita seguir el programa de entrenamiento propuesto; o iv) gestación en curso.

La inducción sobre las 36 sesiones de 60 minutos de duración del PRC, consistió en la indicación acerca de los ejercicios a realizar; asimismo, se informó que el límite de inasistencias para considerar abandono era de 25% (9 sesiones).

Intervención de estudio

El objetivo del programa fue reducir el RCV, con la consiguiente mejora en la capacidad funcional del participante. En este sentido, la programación de la intensidad de ejercicio de cada sesión se basó en los METs (Equivalentes metabólicos: 3,5 mL/Kg/min de oxígeno equivale a 1 MET), medidos indirectamente durante la prueba de esfuerzo, lo que permitió determinar los cambios posteriores y el ajuste correspondiente en la intensidad de la actividad.

El programa consistió en 36 sesiones, número definido a partir del Consenso Argentino de Rehabilitación Cardiaca, que precisa un mínimo de 20 sesiones para mejorar la capacidad funcional 25,26. Cada sesión tuvo un periodo de calentamiento de cinco minutos, seguido por ejercicios continuos de moderada intensidad evaluada mediante la escala de Borg 27) y duración de 40 minutos, continuado con un periodo de ejercicios de resistencia de 10 minutos y finalmente un periodo de enfriamiento de 5 minutos. La indicación del régimen de actividad física estuvo a cargo del médico cardiólogo con subespecialidad en rehabilitación cardiovascular; por otro lado, el monitoreo de los pacientes, durante las actividades de cada sesión, estuvo a cargo de tecnólogos con especialización en fisioterapia respiratoria. Las evaluaciones nutricionales se efectuaron cada dos semanas y consistió en consejería nutricional, consejería en conocimiento y control de FRCV. Esta evaluación estuvo a cargo de licenciadas en nutrición con experiencia de trabajo en el servicio de rehabilitación.

Por el lado de las evaluaciones médicas, se realizaron previa y posteriormente a la participación del trabajador en el PRC. Consistieron en la determinación de los parámetros clínicos y nutricionales (peso, talla e IMC), glicemia, perfil lipídico, creatinina, presión arterial, prueba de esfuerzo graduada, riesgo cardiovascular (score de Framinghan y ASCVD 2013)17,18,19 y el SEPPO ARO (28,29 como escala para medir el estrés de los trabajadores incluidos en el estudio. Los profesionales encargados de estas evaluaciones fueron los cardiólogos del servicio de rehabilitación con la subespecialización correspondiente.

Durante las sesiones, se evaluaron las funciones vitales (FC, PA y FR) y la escala de Borg, semanalmente, así como el peso y el perímetro abdominal. Al finalizar la intervención, a cada trabajador se le realizó las pruebas de laboratorio correspondientes, la evaluación nutricional, psicológica, la prueba de esfuerzo graduada y las pruebas realizadas previamente al desarrollo del programa.

Variables de estudio

El riesgo cardiovascular fue la variable de efecto a ser medida en esta intervención. Entre las distintas ecuaciones para el cálculo del RCV, la Escala de Framingham es la que ha tenido mayor difusión, que establece la probabilidad de sufrir un episodio cardiovascular isquémico en 10 años 20,21. Esta escala ha tenido actualizaciones, cuya última versión es parte de la tercera revisión del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (National Cholesterol Education Program, NCEP) (22,23.

Otra escala de RCV utilizada en este estudio fue la del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, cuya calculadora ACC/AHA ASCVD RISK ESTIMATOR 24, es aplicable a toda persona entre 20 a 79 años libre de ECV. El riesgo se estima a 10 años, considerando alto riesgo cuando el valor obtenido es mayor o igual al 7,5%, sino se considera de bajo riesgo 7.

Análisis estadístico

Durante todas las sesiones, el paciente tuvo un expediente con los registros del programa, donde se consignaron los datos de su desempeño. Para el análisis se utilizó el programa estadístico de uso libre PSPP (Free Software Foundation (FSF); 2019(r)) 30. Fueron obtenidas las distribuciones de frecuencia de las variables y sus medidas de resumen de acuerdo al tipo de variable, medias y medianas para las variables cuantitativas y proporciones expresadas porcentualmente para las cualitativas. La prueba estadística del efecto se realizó aplicando la prueba de chi cuadrado para el efecto global del cambio del nivel de riesgo cardiovascular, mientras que la determinación de los cambios en los parámetros clínicos cuantitativos y el número de factores RCV mediante la prueba t de Student. Se consideró como estadísticamente significativo un valor p <0,05.

RESULTADOS

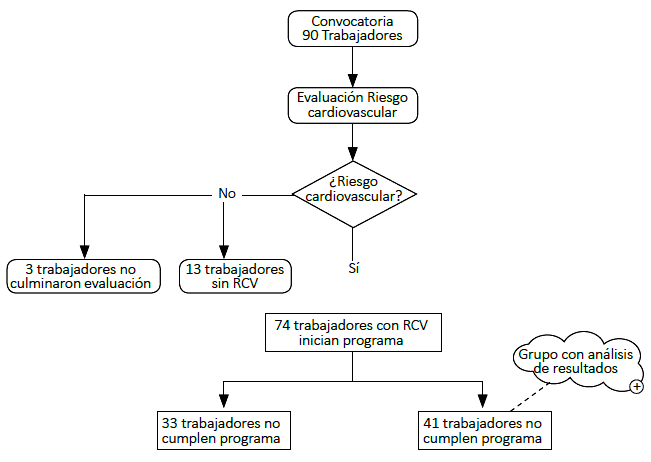

Acudieron a la convocatoria 90 trabajadores y 87 completaron la evaluación. En 74 trabajadores se encontró algún nivel de RCV, lo que determina una frecuencia de 85,1% del RCV en los trabajadores evaluados. Los trabajadores con riesgo ingresaron al programa, lográndose una adherencia al programa del 55,4%, asociada a los 41 trabajadores que completaron las actividades del programa (Figura 1).

Figura 1. Flujo de selección de trabajadores del INCOR que ingresaron al programa de prevención cardiovascular.

En relación al área laboral, el 53,7% de los participantes procedían del área administrativa, correspondiendo la mayor proporción al grupo ocupacional de digitador y limpieza con 15,4%. En el grupo asistencial, la mayor proporción correspondió a médicos con un 10,3% y las enfermeras con 7,7%. Los demás grupos tuvieron porcentajes menores, correspondiente a la proporcionalidad dentro de las ocupaciones con que cuenta el INCOR.

La mayor proporción de trabajadores correspondió al sexo femenino con 75,6%. La edad media de los trabajadores fue de 51,4 (± 7,3 años), con valores similares para el sexo masculino con 51,1 (± 5,5 años) y 51,5 (± 7,8 años) para el femenino.

El FRCV más frecuente fue el sedentarismo (61.9%), seguido por la dislipidemia con un 57.1%. Otro factor relevante fue la HTA, presente en el 41,5% de los trabajadores. El promedio de factores de riesgo fue de 2,8 por trabajador con un rango que varió entre uno y cinco factores de riesgo (ver tabla 1). El número de FRCV más frecuente fue de tres por trabajador, presente en el 34,4% de los trabajadores estudiados, mientras que los portadores de dos y cuatro factores fueron 28,1% y 25,0% respectivamente.

Tabla 1. Distribución porcentual de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) según sexo, en trabajadores del INCOR

| FRCV | Femenino (n = 32) | Masculino (n = 10) | Total (n = 42) |

|---|---|---|---|

| Sedentarismo | 65,6 | 50,0 | 61,9 |

| Dislipidemia | 53,1 | 70,0 | 57,1 |

| Obesidad | 34,4 | 80,0 | 45,2 |

| Sobrepeso | 50,0 | 20,0 | 42,9 |

| Hipertensión arterial | 41,9 | 40,0 | 41,5 |

| Tabaquismo | 18,8 | 10,0 | 16,7 |

| Diabetes mellitus | 18,8 | 0,0 | 14,3 |

| Media FRCV | 2,8 | 2,7 | 2,8 |

La media del score Framingham previa al programa fue de 11,3 y luego del programa la media disminuyó a 9,8, reducción que resultó estadísticamente significativa (p<0,005). Adicionalmente, al realizar el análisis categórico, se comprobó que todos los trabajadores pasaron a un nivel de riesgo bajo. El RCV medido con score ASCVD 2013 también mostró un cambio importante, se redujo el número de trabajadores con riesgo alto e intermedio hacia niveles intermedios y limítrofes, reducción que fue estadísticamente significativa (Tabla 2).

Tabla 2. Evaluación del riesgo cardiovascular en trabajadores del INCOR

| Nivel de riesgo | Riesgo previo | Riesgo posterior | ||

|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | |

| Framingham (p > 0,05) | ||||

| Bajo | 38 | 92,7 | 41 | 100,0 |

| Moderado | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 |

| Alto | 2 | 4,9 | 0 | 0,0 |

| ASCVD 2013 (p > 0,05) | ||||

| Bajo | 30 | 75,0 | 30 | 75,0 |

| Limítrofe | 0 | 0,0 | 6 | 15,0 |

| Intermedio | 7 | 17,5 | 4 | 10,0 |

| Alto | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 |

La disminución del RCV global medido con los índices indicados, tienen su correlato con los otros nueve factores estudiados. En todos se observó mejoría, siendo ésta significativa en siete factores (Tabla 3).

Tabla 3. Evaluación individualizada de los FRCV en trabajadores del INCOR, antes y después del programa de rehabilitación cardiovascular

| Variable | Pre-PRC | Post-PRC | Valor p | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | ± | DE | Media | ± | DE | ||

| Peso (Kg) * | 77,7 | ± | 14,8 | 75,6 | ± | 14,3 | 0,000 |

| Cintura (cm) ¶ | 100,5 | ± | 10,2 | 96,9 | ± | 9,5 | 0,000 |

| IMC (Kg/m2) * | 30,0 | ± | 4,4 | 29,2 | ± | 4,3 | 0,000 |

| Glucosa (mg/dL) | 111,0 | ± | 50,3 | 105,6 | ± | 40,5 | 0,015 |

| Colesterol total (mg/dL) | 208,4 | ± | 46,5 | 185,7 | ± | 40,8 | 0,000 |

| HDL (mg/dL) | 44,7 | ± | 10,7 | 45,7 | ± | 14,3 | 0,475 |

| LDL (mg/dL) | 131,7 | ± | 7,4 | 109,2 | ± | 37,7 | 0,000 |

| VLDL(mg/dL) | 33,5 | ± | 15,3 | 30,5 | ± | 22,2 | 0,405 |

| Triglicéridos (mg/dL) | 168,3 | ± | 76,5 | 137,1 | ± | 55,2 | 0,003 |

(*) n=40;(¶) n=39. HDL: Lipoproteinas de alta densidad; LDL: Lipoproteinas de baja densidad; VLDL: Lipoproteinas de muy baja densidad.

La variación fue importante y estadísticamente significativa para las variables peso, perímetro abdominal, IMC, colesterol total, glucosa, triglicéridos y niveles de LDL. Para las variables HDL y VLDL, los cambios no resultaron significativos.

Al desagregar los cambios obtenidos, se observó una reducción de la frecuencia de obesidad, reduciendo la obesidad grado II y grado I, a expensas de incrementar la frecuencia de trabajadores con sobrepeso. Se observó la misma variación para el caso del perímetro abdominal, donde la frecuencia de trabajadores con valor patológico se redujo en 11% (Tabla 4).

Los niveles de glicemia mejoraron, pues la proporción de trabajadores con valores controlados, logró incrementarse en 14%, resultado consistente con el análisis cuantitativo (Tabla 4).

Tabla 4. Evaluación cualitativa de las variables obesidad, cintura abdominal y glicemia trabajadores del INCOR, antes y después del programa de rehabilitación cardiovascular.

| Variables | Previo al programa | Posterior al programa | ||

|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | |

| Estado Nutricional (p <0,05) | ||||

| Normal | 4 | 9,8 | 4 | 10,0 |

| Sobrepeso | 18 | 43,9 | 21 | 52,5 |

| Obeso I | 14 | 34,1 | 13 | 32,5 |

| Obeso II | 4 | 9,8 | 1 | 2,5 |

| Obeso III | 1 | 2,4 | 1 | 2,5 |

| Cintura abdominal (p <0,05) | ||||

| Patológico | 33 | 80,5 | 27 | 69,2 |

| No patológico | 8 | 19,5 | 12 | 30,8 |

| Glicemia (p <0,05) | ||||

| Normal | 31 | 75,6 | 37 | 90,2 |

| Elevada | 10 | 24,4 | 4 | 9,8 |

Para los niveles de lípidos en sangre, en todos los casos se evidenció mejoría, excepto para el HDL. El colesterol total registró la mayor variación, incrementándose la cantidad de trabajadores con niveles normales en 32%. Similares resultados se dieron para el LDL, VLDL y triglicéridos, donde la proporción con valores normales se incrementó en 25%, 19% y 12% respectivamente. El HDL no varió positivamente, la proporción con valores normales se redujo luego de la intervención, pasando de 68,3% a 61,0%. Este resultado es consistente con el bajo incremento observado al analizar los niveles cualitativos del HDL. En ambos casos los resultados no fueron estadísticamente significativos (Tabla 5).

Tabla 5. Perfil lipídico en trabajadores del INCOR, antes y después del programa de rehabilitación cardiovascular.

| Perfil lípidico | Previo al programa | Posterior al programa | ||

|---|---|---|---|---|

| Nº | % | Nº | % | |

| Colesterol total | ||||

| Normal | 17 | 41,5 | 30 | 73,2 |

| Elevado | 24 | 58,5 | 11 | 26,8 |

| HDL (p >0,05) | ||||

| Normal | 28 | 68,3 | 25 | 61,0 |

| Bajo | 13 | 31,7 | 16 | 39,0 |

| LDL (p <0,05) | ||||

| Normal | 22 | 53,7 | 32 | 78,0 |

| Elevado | 19 | 46,3 | 9 | 22,0 |

| VLDL (p <0,05) | ||||

| Normal | 23 | 56,1 | 35 | 85,4 |

| Elevado | 18 | 43,9 | 6 | 14,6 |

| Triglicéridos (p <0,05) | ||||

| Normal | 30 | 73,2 | 35 | 85,4 |

| Elevado | 11 | 26,8 | 6 | 14,6 |

La capacidad funcional es un aspecto esencial que se evalúa en todo PRC, su mejoría es un efecto directo del componente de actividad física del programa. En este caso, se registró un cambio estadísticamente significativo, pues la media de METS en la evaluación previa fue de 5,7 ± 1,7, aumentado a 8,7 ± 2,1 en la evaluación posterior (p < 0,05).

El cambio observado significó mayor capacidad funcional en los trabajadores del programa. La proporción con capacidad funcional I cambió de 19,5% a 90,0%, es decir un incremento del 70,0% de mejora de la capacidad física. En los otros niveles de capacidad funcional, de 21 trabajadores (51,2%) que tuvieron capacidad funcional II en el pre, solo tres lo presentaron en el post (7,5%), mientras que para la categoría funcional III, de 11 trabajadores en el pre, solo uno lo presentó en el post (26,8% a 2,5% respectivamente). No se aplicó prueba de significación estadística por cuanto en la categoría IV el valor postintervención obtenido fue cero.

El nivel de estrés también fue contrarrestado con el PRC. Se observó que al inicio del programa, el 100% de los trabajadores presentaban niveles de estrés, mientras que al final, solo el 70% presentó algún nivel de estrés. Este resultado se debe a la reducción del puntaje en la escala SEPPO, que de una media de 24,2 ± 6,5 en la evaluación previa al programa, pasó a 12,6 ± 3.3 en la evaluación posterior (p<0,05).

DISCUSIÓN

Un PRC debe desarrollarse en grupos poblacionales donde los niveles de RCV sean y la prevalencia de los FRCV sean elevados. En el grupo de trabajadores del INCOR, estas condiciones se cumplen por la elevada frecuencia de los factores hallada, similar a otros estudios realizados en otros ámbitos de organizaciones de salud, como los estudios realizados en una empresa pública y una privada donde las prevalencia de obesidad fueron entre 53,8% al 60% y de diabetes 15% a 21% 31,32. Otro estudio identificó prevalencias similares de riesgo cardiovascular en trabajadores medido a través de la Escala de Framingham 33.

Los resultados de nuestro estudio corrobora los resultados de investigaciones previas sobre la prevención cardiovascular mediante un PRC, los cuales muestran que estos programas son efectivos para reducir el riesgo cardiovascular y controlar los factores de riesgo 34,35. Sin embargo, en este estudio deben hacerse algunas precisiones en relación a la condición de tratarse de trabajadores de salud de un instituto especializado.

La baja adherencia observada está relacionada a condiciones que es necesario describir. Una de las condiciones asociadas fue la dificultad para cumplir con los horarios del programa, pese a que se implementaron dos horarios para una mayor accesibilidad y asistencia; esto probablemente se encuentre relacionado al cruce de horarios con las obligaciones laborales. Una condición adicional, fue la poca disposición para cumplir con el programa por parte de una proporción de los trabajadores evaluados 28,36; lo que se asocia a la dificultad inherente de algunos participantes en adherirse a un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación y la actividad física que debería realizar en horarios adicionales al programa. Otro aspecto sería la limitada percepción que sobre los estreso-res laborales, cuya prevalencia en nuestro estudio es elevada; sin embargo, los trabajadores no lo perciben como una condición perniciosa 37. Estas condiciones han limitado el estudio en términos de lograr una mayor cobertura del PRC y adherencia a las actividades del programa; por lo que cualquier iniciativa que se desarrolle en este sentido, debe contar con un respaldo sostenido del centro de trabajo para ser efectivo.

En relación al efecto a nivel individual, como se muestra en los resultados, el PRC fue eficaz para reducir el RCV, reducción que aunque global para todos los factores de riesgo, resultó más evidente para las variables antropométricas (peso, talla, IMC y cintura abdominal). Destacan también como logros importantes, la mejora en la capacidad funcional y niveles de estrés logrados 16, los cuales se relacionan con el fuerte componente de actividad física que tiene el programa. Los resultados obtenidos en este estudio son consistentes con los obtenidos en otros estudios realizados tanto en población general como en poblaciones de trabajadores 15,38-41.

Más limitado ha sido el efecto en los niveles de lípidos en sangre, donde los cambios fueron heterogéneos. Los niveles de colesterol total fueron los que mayor variación presentaron, seguidos por el VLDL y el LDL, observándose un efecto contrario (incremento en la proporción de trabajadores con valores anormales) para el caso del HDL. Estos resultados son análogos a los obtenidos en otros programas de actividad física en pacientes con riesgo cardiovascular, donde los cambios mayores se lograban en el colesterol total y el LDL y menores en el HDL, pese a que los programas tenían duración de 30 semanas 42,43. Estos resultados estarían relacionados con el mayor periodo de latencia que requieren los cambios metabólicos.

Esta diferencia entre el efecto alcanzado en los aspectos antropométricos y lipídicos, muestra la limitación que tiene un PRC de la duración como el realizado para alcanzar beneficios metabólicos adecuados, cambios que dependen no solamente de la actividad física de mediana a larga duración, sino también de los cambios en los hábitos alimentarios, lo que requiere de una mayor consejería y educación al trabajador, no solo sobre aspectos nutricionales sino también de estrategias para un seguimiento de mayor aliento y con mecanismos que permitan la implantación sostenida de los cambios.

Concluimos que un programa estructurado de rehabilitación cardiovascular realizado en las instalaciones de trabajo, tiene un efecto claramente beneficioso sobre el riesgo cardiovascular de los trabajadores, pues logra reducir los niveles de riesgo global, así como controlar los factores de riesgo cardiovascular y el estado físico (capacidad funcional). Sin embargo, consideramos que su aplicación en ámbitos laborales debe cumplir algunas condiciones: i) incorporarla como política institucional para la salud de los trabajadores; ii) brindar las facilidades y condiciones adecuadas para que los trabajadores participen y; iii) tener una duración que asegure cambios sostenidos en las condiciones físicas, metabólicas y de estilo de vida de los trabajadores. El desarrollo de estas iniciativas tendrá claras repercusiones en la calidad de vida y tiempo productivo de los trabajadores.

Evidentemente, la ejecución de programas como el propuesto en ámbitos laborales, podría ser vista por los empresarios y funcionarios como un gasto, al que más aún no se encuentran obligados, por lo que se recomienda realizar estudios acerca del impacto económico y costo-beneficio que tendrían estos programas para las empresas.