a Inés Farías [Pedro] Nos dijo que los brujos no solamente eran aficionados a los caballos que salían del agua, sino que también cuando tenían necesidad de una embarcación, con un silbido se les presentaba una, y lo que les hacía falta era el poder escribir español para hacer sus negocios; y que hacía como diez años, uno de sus primos hermanos que había aprendido a leer y escribir en Ancud, yendo con su padre en un bote, había pasado cerca de una embarcación de brujos; éstos, que conocían de reputación la buena letra del joven, se habían puesto a silbar; el hijo se había echado al agua, y había vuelto a aparecer algunos instantes después en la embarcación de los brujos, que a la fecha debían mantenerlo encerrado en una caverna, teniendo por ocupación el arreglar la contabilidad comercial de estos caballeros. GUILLERMO COX: Exploración de la Patagonia Norte

En el conjunto de cartas de las tolderías de Salinas Grandes pertenecientes al gran cacique araucano Namuncurá, cartas secuestradas tras el avance del ejército argentino sobre los territorios indígenas en 1879, se halló una carta de amor. La carta tenía una función didáctica, al igual que las demás de la carpeta que integraba, lo cual confiere a estas cartas un valor cultural destacado desde el momento en que nos encontramos, no solamente con el mero uso de la escritura en español entre los indígenas, sino ante todo con los esfuerzos por asegurar su transmisión en el futuro (Perna 2017)1. Las cartas son representativas de distintos universos discursivos y sirven de ejemplo para futuras realizaciones textuales en esos ámbitos. En ese sentido podemos decir que, junto a la función didáctica inmediata, tienen también una función modélica mediata.

Las cartas en general, pero en especial si hablamos de las cartas de amor, conducen a la mayoría de los analistas del género a planteos que se centran en la comunicación en el ámbito de lo privado, a la esfera de la intimidad, de los sentimientos (Görner 2008). Otras perspectivas, sin embargo, también son posibles. Nuestro análisis parte del carácter ejemplar o modélico del texto, aunque sin dejar de lado sus entornos particulares: se orientará según los planteos que surgen de interrogantes sobre la introducción de la escritura en una sociedad que no conocía previamente esta herramienta de la comunicación (Goody 1990), y sobre cómo la escritura estaba destinada a determinar, entre otras cosas, formas de la sociabilidad, de las relaciones interpersonales en el interior de la sociedad indígena misma (Perna 2013).

1. HISPANIZACIÓN LINGÜÍSTICA E INTRODUCCIÓN DE LA ESCRITURA

Existen numerosos trabajos sobre el contacto de lenguas y los desarrollos particulares a que dieron lugar en el ámbito hispánico (Díaz, Ludwig y Pfänder 2002; Klee y Lynch 2009). La región pampeana en el actual territorio argentino fue escenario de relaciones interétnicas durante siglos, las que se intensificaron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del XIX, y dieron lugar a un creciente bilingüismo en los territorios de frontera, sin el cual no se explica la presencia de intermediarios en la comunicación interétnica, como atestiguan los textos de la literatura de fronteras (Perna 2016).

Visto desde la perspectiva de la sociedad indígena, la lengua española logró imponer un rol dominante en la negociación diplomática con las autoridades de frontera, en tanto que la introducción de la escritura vino a cimentar esta situación diglósica: las lenguas indígenas eran usadas para el trato cotidiano oral, mientras que el español desempeñaba el papel de la lengua escrita empleada en las relaciones comerciales, militares y diplomáticas entre los distintos grupos étnicos, incluso en la comunicación entre las tribus mismas. La no escrituralización de las variedades del mapuzungun y demás lenguas indígenas de la Pampa y Patagonia llevó a que se recurriera a la lengua española en la correspondencia de frontera; a medida que la escritura mostraba su practicidad como instrumento comunicativo, su uso se extendió también hacia el interior de la sociedad indígena2. Con la consolidación de este cuadro, la hispanización de los territorios pampeanos y norpatagónicos comenzaba a hacer en la segunda mitad del siglo XIX importantes avances después de permanecer estable durante más de dos siglos sin poder franquear efectivamente las fronteras.

Aunque pueden llegar a confundirse, y de hecho esto ha sucedido durante mucho tiempo, lengua y escritura no son lo mismo (Ferrara 2021, Ong 1987). Mientras la lengua es un canal natural que permite la comunicación humana de forma directa, la escritura es una tecnología, una herramienta visual que amplía las posibilidades de la comunicación y le permite desligarse de la presencia de los interlocutores y las ataduras de la inmediatez3. Frente a la intangibilidad de la comunicación oral, la escritura se apoya en soportes materiales que son accesibles a múltiples participantes y pueden ser reproducidos, transportados, conservados y desechados a voluntad de sus poseedores. La existencia de archivos se fundamenta en esta materialidad.

Debemos, pues, diferenciar el contacto de lenguas […] del proceso implicado en la introducción de la escritura en una sociedad que desconoce su uso. Podemos representarlo en un proceso de cuatro pasos o momentos que esquematizamos en analogía con los planteos de Jens Lüdtke (2019) sobre el contacto de lenguas.

En un primer momento, la escritura ingresa a una sociedad A a través de relaciones de contacto con otro grupo social B, que se vale de esta herramienta comunicativa. En un segundo momento, la escritura pasa a desarrollarse y ampliar progresivamente funciones hacia el interior de la sociedad A; si bien en un principio solo afecta a una élite letrada muy reducida y sigue claramente subordinada a la comunicación oral. El segundo momento no clausura el primero, que sigue vigente mientras ambas sociedades se mantienen territorialmente separadas. En un tercer momento, la escritura amplía sus funciones en la sociedad A y pasa a cubrir ámbitos que van más allá de las necesidades del contacto con la sociedad B.

El carácter modélico de la carta, su función didáctica y el conjunto del cuaderno, nos muestran que la carta se ancla con claridad en un punto avanzado del segundo momento, acaso comenzando el tercer momento en el que la escritura no solo se emplea de forma creciente en el interior de la sociedad A, sino que ha alcanzado ciertos niveles de formalización para permitir su transmisión de forma independiente.

Un cuarto momento, que queda fuera del marco de este análisis, contemplaría la adaptación de la escritura a la lengua de la sociedad A.

El proceso es complejo ya que debemos considerar dos niveles interconectados: por un lado, la expansión de una lengua y, por otro, la introducción de la tecnología de la escritura. La hispanización lingüística de los territorios pampeanos y patagónicos se prefigura en los territorios de frontera y el contacto fluido entre hablantes de dos lenguas históricas diferentes, y se termina de desenvolver con su ocupación definitiva tras las campañas militares de la llamada “Conquista del Desierto”.

La introducción de la escritura en la cultura indígena es un fenómeno que ha ganado un lugar de relevancia en la investigación histórica y antropológica en las últimas décadas4. Ambos niveles, lengua y escritura, mantienen paralelismos y se influyen mutuamente, pero, como queda señalado, poseen determinaciones propias y no deben confundirse.

2. LA ESCRITURALIDAD INDÍGENA: EL ARCHIVO “ESTANISLAO ZEBALLOS” 5

Uno de los hallazgos más curiosos -y que casi podríamos llamar sensacionales de las últimas décadas- es el llamado Cuaderno de cuentas y caligrafía (en adelante CCC), que forma parte de los manuscritos y demás materiales recogidos por Estanislao Zeballos en Salinas Grandes, en las inmediaciones de las tolderías del cacique Namuncurá6.

Desde luego, la palabra “hallazgo” es una exageración adrede, ya que esta carpeta integra un conjunto de cartas que no era desconocido para los historiadores. Como destaca Julio Vezub (2019), las cartas indígenas eran conocidas desde el principio, aunque se encontraban “neutralizadas” en el interior de archivos militares, civiles y eclesiásticos. Estanislao Zeballos mismo, en cuyo archivo se encuentra esta singular carpeta, había aprovechado el contenido de las cartas como fuente para algunos de sus libros. Para Zeballos se trataba de “un verdadero manantial de revelaciones históricas, políticas y etnográficas” (Zeballos 1881: 192). La correspondencia indígena aflora con frecuencia como fuente historiográfica a lo largo del siglo pasado, si bien no es hasta la última década de este siglo que se le reconoce entidad como tal; a fines del siglo XX se cayó en la cuenta de su singularidad y se constituyeron corpora de textualidades indígenas que abrieron nuevas líneas investigativas que llegan hasta nuestros días. Fue Marcela Tamagnini ([1995], 2011) quien en su edición de la correspondencia de frontera archivada en el convento franciscano de Río Cuarto, esquivando otros criterios de ordenación posibles, ordenó el corpus según caracteres étnicos o profesionales de los emisores, poniendo así el foco en la posibilidad de reunir en un mismo conjunto los distintos documentos dispersos que atestiguaban una escrituralidad indígena. Ya en este siglo, otros investigadores abordaron la correspondencia indígena de la Pampa y Patagonia, como Lobos (2015), quien se ocupó de la correspondencia del cacique salinero Calfucurá, y Vezub (2009), que escribió su tesis sobre las comunicaciones escritas de indígenas de Norpatagonia; Pávez Ojeda (2008) da un paso más y lleva a cabo el ambicioso proyecto de reunir en una publicación el conjunto de cartas de procedencia mapuche conocidas a ambos lados de la cordillera.

Los materiales integrados en la “Carpeta Indios” (que incluye otras subcarpetas), forma parte del archivo Estanislao Zeballos, una sección contenida en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, ubicado en Luján, provincia de Buenos Aires. Estanislao Zeballos nos describe el archivo del cacique Namuncurá con las siguientes palabras:

Estaban allí, (y fue completado después el hallazgo por una donación de documentos que el coronel Levalle tomára antes á los indios), las comunicaciones cambiadas de potencia á potencia entre el Gobierno Argentino y los caciques araucanos, las cartas de los gefes de frontera, las cuentas de comerciantes que ocultamente servian á los vándalos, las listas de las tribus indígenas y sus jefes, dependientes del cacicazgo de Salinas, los sellos gubernativos grabados en metal, las pruebas de la complicidad de los salvages en las guerras civiles de la República á favor y en contra alternativamente de los partidos; y en medio de tan curiosos materiales no faltaba un diccionario de la lengua castellana, de que se servían los indígenas para interpretar las comunicaciones del Gobierno Argentino, de los jefes militares, de sus espias (este archivo prueba que era numerosos) y de los comerciantes, con quienes sostenían cuentas corrientes tan relijiosamente respetadas (causa esto asombro), como pueden serlo entre los mercados de Paris y de Buenos Aires (Zeballos 1881: 192-193).

Su importancia se asienta en el hecho de tratarse de textos que se encontraban en uno de los centros políticos de la sociedad indígena pampeana del siglo XIX (Durán 2006). Desde ese centro se configuraban las relaciones diplomáticas y comerciales gracias a su ubicación estratégica con cierta proximidad a la frontera con la provincia de Buenos Aires y su ubicación ineludible en una de las rastrilladas que unían a la Pampa con Chile. La otra ruta comercial principal pasaba por las tolderías ranqueles (Rojas Lagarde 2004). Esto en lo que toca a las “revelaciones históricas y políticas” de las que nos hablaba Zeballos. Vamos ahora a algunas revelaciones “etnográficas” y culturales que ofrecen estos documentos.

Las carpetas que contienen este material son una de las pruebas más contundentes que nos permiten conocer el avanzado desarrollo en el uso de la escritura, así como de la práctica archivística entre los indígenas pampeanos en la segunda mitad del siglo XIX. Lucio V. Mansilla (1870) da testimonio de la existencia de un archivo similar en las tolderías ranqueles del cacique Mariano Rosas que incluía cartas, notas y recortes periodísticos:

-Ahora va á ver, hermano. Y esto diciendo, se levantó, entró en el toldo y volvió trayendo un cajón de pino, con tapa corrediza. Lo abrió y sacó de él una porción de bolsas de zaraza con jareta. Era su archivo. Cada bolsita contenia notas oficiales, cartas, borradores, periódicos. El conocia cada papel perfectamente. Podia apuntar con el dedo el párrafo á que quería referirse. Revolvió su archivo, tomó una bolsita, descorrió la jareta y sacó de ella un impreso muy doblado y arrugado, revelando que había sido manoseado muchas veces. Era «La Tribuna» de Buenos Aires. En ella habia marcado un artículo sobre el gran ferrocarril interoceánico. Me lo indicó, diciéndome: -Lea, hermano. Conocía el articulo y le dije: -Ya sé, hermano, de lo que trata (II: 89-90).

Además de los ranqueles y los salineros que nos ocupan aquí, existe testimonio en la literatura de frontera de archivos entre caciques patagónicos de cierta importancia, como Saygüeque e Inacayal en la gobernación indígena de Las Manzanas (Cox 2006, Vezub 2009).

El tipo de documentos que se encontraban en estos archivos aparece claramente enumerado por Mansilla, “notas oficiales, cartas, borradores, periódicos”, y coincide a grandes rasgos con la descripción de Zeballos. Novedoso es el dato que ofrece Zeballos al mencionar además sellos oficiales del cacique y un diccionario de español, lo que merecería profundizarse en otro lugar. De todos los textos escritos, la correspondencia diplomática y comercial ocupaba el lugar preponderante.

La práctica archivística es no solamente indicio de cómo la escritura interviene en la memoria cultural de una sociedad remplazando la memoria humana, sino que también incide directamente otorgando poder a quien controlaba determinado tipo de informaciones relevantes para la comunidad (Perna 2013, Giordano 2019). Las cartas conservadas no solo eran un registro de informaciones conservadas al cual volver una y otra vez para su consulta, sino que las cartas mismas se encontraban disponibles como modelos para textos futuros, coadyuvando así a la constitución de tradiciones discursivas.

También es novedoso el CCC, ya que, como anticipamos, posee rasgos que dejan expuesta más explícitamente su función didáctica. El primero en constatar esta función fue Juan Guillermo Durán (2006), quien no dudó en hablar de una “escuela de lenguaraces” y denominó a este subconjunto como Cuaderno de cuentas y caligrafía. Se trata, pues, de una carpeta que por su extensión puede considerarse única en su género, ya que contiene los ejercicios de escritura y matemáticos de un aprendiz de secretario lenguaraz7.

Ocuparse de la incorporación de la escritura como tecnología de la comunicación en una sociedad no letrada trae aparejado el problema de su transmisión. No alcanza con aprender una lengua, su gramática y la correcta escritura porque eso no alcanza para comunicarse por escrito, sino que también es necesaria la adquisición de los conocimientos expresivos y de estilo necesarios para componer textos en esa lengua. De allí la enorme relevancia cultural que posee este cuadernillo de fines didácticos para el aprendizaje, no ya de la escritura en lengua española, es decir, como mero ejercicio de alfabetización y caligrafía, sino de su desenvolvimiento en géneros discursivos que van más allá de la comunicación diplomática y comercial.

3. EL CUADERNO DE CUENTAS Y CALIGRAFÍA

Nos interesa analizar en este punto el contenido y algunos rasgos formales de esta singular. Se entenderá mejor su singularidad al presentar sus características. Se le ha dado el nombre de Cuaderno de cuentas y caligrafía aunque su contenido no se limita solamente a ejercicios aritméticos y caligráficos. Hasta donde tenemos noticia, el primero que ha informado de la misma es el sacerdote e historiador Juan Guillermo Durán (2006), en una publicación que se ocupa de forma amplia del contenido del archivo legado por Estanislao Zeballos. En un trabajo anterior (Perna 2017) nos concentramos en el análisis específico de este cuaderno haciendo hincapié en su función didáctica, como cuaderno de ejercicios de escritura y de aprendizaje de géneros específicos. Resumimos y puntualizamos la descripción que ofrecimos en ese texto y añadimos los números de catálogo que omitimos entonces.

En el cuaderno faltan las primeras hojas. Se trata pues, de las restantes trece folias escritas por ambas caras que se conservaron y que contienen:

1) El texto de una carta del obispo Aneiros que se repite en 12 copias similares; la única diferencia entre las mismas se presenta en el encabezado (180A-186R).

2) La carta de un amigo firmada como “Fulano de talal” (sic) con fecha 21 de junio de 1874, solicitando el préstamo de una suma de dinero para saldar deudas (187A).

3) Una carta dirigida a una “Señora Doña Fulana de tal”, sin lugar ni fecha, que contiene requerimientos amorosos (187R).

4) Una expresión de tono moralizante sobre la importancia de la educación.

5) En la misma hoja un alfabeto, la escala numérica de 1 a 10 y el modelo de firma del supuesto autor de la carpeta (188A).

6) Una hoja con operaciones aritméticas de multiplicación (188R).

7) La formulación de catorce problemas escolares seguidos de la operación de multiplicación correspondiente para su resolución que se reparten en varias hojas. Por ejemplo: “Cuánto saldrían 67846287 relojes de 7,98 cada uno” (folios 189A-192R).

8) La misiva original del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Federico Aneiros, que con fecha 11 de julio de 1874 acusa recibo de una carta y promete ayuda a los caciques intercediendo ante el gobierno (193A).

La fecha de la carta del obispo Aneiros y la del amigo permiten suponer que la realización de estas páginas tuvo lugar en diversos momentos posteriores a esas fechas entre mediados de 1874 y el hallazgo del archivo tras el comienzo de la Campaña del Desierto en 1879.

El nombre del maestro no es conocido, aunque es muy probable que se tratara del secretario Bernardo Namuncurá, hijo o yerno del cacique Calfucurá, parte del triunvirato que gobernó en Salinas en los primeros tiempos tras la muerte del gran cacique y posteriormente secretario del cacique Manuel Namuncurá. Bernardo fue alfabetizado en una misión en Valdivia y posteriormente en la “escuela para hijos de caciques” de Santiago de Chile (Pávez Ojeda 2008: 61), de donde podría haber tomado los métodos didácticos que se deducen de las características del CCC: llevar un cuaderno personal de ejercicios, hacer copia de modelos seleccionados y recurrir a la repetición para afianzar determinadas destrezas. Comparando con copias facsimilares publicadas, se comprueba que la letra escrita el CCC no coincide con la del secretario Bernardo Namuncurá; por lo que la mano que escribió el Cuaderno no sería de este, sino del alumno responsable de los ejercicios.

El nombre del alumno se reconoce por las firmas y destinatarios repetidos en las cartas, así como por el ensayo de firma: se trata de Mariano Paillanao, un sobrino de Bernardo Namuncurá que desempeñaba el rol de lenguaraz y negociador de las tribus de Salinas Grandes8. No se sabe con certeza dónde aprendió el español y los primeros rudimentos de escritura, aunque es posible que haya sido parte de un contingente de allegados y familiares del cacique enviados a un colegio de Argentina. No abundan las informaciones directas sobre Paillanao, aparte de su mención en una carta de Bernardo Namuncurá a Roca donde manifiesta esperar el regreso de una misión diplomática a Buenos Aires en septiembre de 1874 (Durán 2006: 171); también se lo menciona en una carta de Namuncurá de 1877 con el cargo de “capitán lenguaraz” (Pávez Ojeda 2008: 664), cargo que se repite en otra misiva con fecha 5 de diciembre de 1877 publicada por Durán. Su nombre se encuentra además en una carta de fray Marcos Donati con fecha 21 de marzo de 1878, en que envía algunos regalos a Bernardo Namuncurá aprovechando el viaje de Paillanao, suponemos que de regreso de una misión diplomática a Villa Mercedes (Durán 2006: 168). Quizás espigando en los distintos archivos puedan aparecer otras menciones que aporten más información directa. La llamada Literatura de Frontera se ofrece también como fuente a cada paso, aunque contrastar las informaciones que presenta tiene otras complicaciones. El siguiente fragmento de Alfred Ébélot nos presenta a un personaje que podría ajustarse al que nos ocupa, si bien no parece haber modo de comprobar la veracidad y la exactitud de esta información:

También nos escribían cartas que encontrábamos por la mañana a doscientos pasos de los puestos de vanguardia, fijadas al suelo con un palo. Estaban redactadas en un español bastante correcto por un pariente del cacique Namuncurá, educado en otros tiempos en Buenos Aires a costo del gobierno argentino. Eran unos curiosos documentos de diplomacia indígena, se libraban a consideraciones sobre política exterior e interior, nos amenazaban con Brasil, con Chile, con el general Mitre y el general Rivas, y nos explicaban hasta qué punto estaba mal elegido el momento para hacer la guerra a los caciques (Andermann 2003: 356).

En todo caso, ha quedado expuesta la actividad de Paillanao entre 1874 y 1878 como un lenguaraz y agente diplomático muy activo al servicio del gran cacique Manuel Namuncurá en Salinas Grandes, con frecuencia de viaje hacia distintos puntos de la frontera o hacia la capital, Buenos Aires, lo que pone de manifiesto el nivel de confianza con que contaba.

Podríamos completar esta biografía mínima del escribiente resumiendo que era un hombre joven, hijo de un hombre de confianza del cacique Calfucurá, probablemente con algún parentesco con la familia del cacique, con formación suficiente para asumir responsabilidades diplomáticas gracias a los conocimientos de español y aritmética que había aprendido en un colegio argentino9, y que a fin de cuentas seguía preparándose para tareas futuras de mayor exigencia y responsabilidad. En las hojas del CCC se muestra como un esmerado aprendiz que resuelve los ejercicios que se le plantean buscando asimilar los conocimientos necesarios para desempeñar en el futuro la función de un secretario escribiente: un rol de importancia fundamental en las relaciones con las autoridades fronterizas, pero también hacia el interior de la sociedad indígena.

El abecedario y la caligrafía son una parte importante del conjunto, como así también la capacidad para resolver problemas aritméticos con cuentas complejas de multiplicación. La parte fundamental del CCC, o al menos la que más interesa a nuestra perspectiva de análisis, expone los conocimientos expresivos que el futuro escribiente deberá manejar en su desempeño profesional futuro. Tales conocimientos expresivos se deducen del tipo de cartas que funcionan como modelo para el aprendizaje de la escritura y los pormenores del género epistolar: una carta comercial solicitando un préstamo, una carta íntima con requerimientos amorosos y una carta de tipo diplomático. Su carácter modélico se manifiesta, entre otras, en los destinatarios y firmantes anónimos, “Fulana de tal” y “Fulano de tal”, que despersonalizan el contenido del texto, pero brindan orientaciones respecto a formalidades del género epistolar: el lugar del destinatario y la firma (en la parte superior e inferior del cuerpo textual), márgenes y sangrías, fórmulas de saludo y despedida, la cortesía, abreviaturas convencionales, etc. y, finalmente, por la repetición de la tercera carta a manera de ejercicio didáctico de transcripción. De los tres géneros, nos llama la atención en particular uno de ellos: la carta con asunto amoroso.

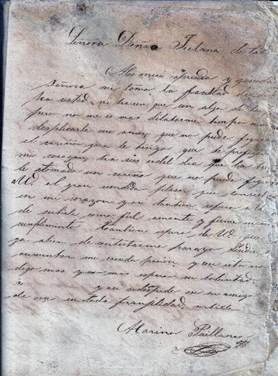

4. LA CARTA DE AMOR

En el análisis de Perna (2017), se distinguen tres universos discursivos en el conjunto de cartas que integran este cuaderno: la transacción comercial, la comunicación diplomática y esta tercera que nos ocupa, la carta con requerimientos amorosos10. Transcribimos a continuación el texto de la carta de amor; una copia del original que se encuentra en la “Carpeta Indios” (folio 187R), se ofrece anexa al final del texto.

Por el deterioro de los materiales que, como se dijo, permanecieron largo tiempo enterrados antes de ser hallados, algunas palabras del margen derecho resultan apenas legibles, por lo que colocamos puntos suspensivos en ese lugar. Entre corchetes figuran elementos que nosotros hemos reconstruido, pero que dejan poco lugar a dudas por la alta frecuencia de su uso en la correspondencia indígena de la época, como es el caso de la expresión formulesca “tener a bien”. El resto de la carta sin embargo no presenta mayores dificultades para su legibilidad, más allá de algunas cuestiones ortográficas que se desvían de la norma:

Señora Doña Fulana de tal

Mi mui apresida y querida // Señora me tomo la facultad de d… // Sea usted ni haren que con algo de bu… // pero no me es mas dilatarme timpo mas // desplicarle mi amor que no pude figuir // el cariño que le tengo que le profeza // mi corazon ha sies esdel dia que la bei // le etomado un cariño que no puede figuir // a U. el gran esendido plaser que consist… // en mi corazon y asi tanbien refiero a U. // de serbirle como fiel amante y firme en mi // cumplimiento también espero de U. que // [ten]ga abien de contestarme parayo disidir a // aumentar mi cresida pasión y con esto no // digo mas y no mas espero su boluntad.

Y aci se dispide ese su amigo q[ue] // de sea en toda tranqilidad serbirle

Marino Paillanao

De las tres cartas representativas de estos universos discursivos mencionados, la tercera es la única que carece de lugar y fecha en su encabezado. Ello no debe extrañar, pues una carta de amor es, básicamente, la escenificación de un diálogo privado que se apoya de forma particular en el conocimiento mutuo de los interlocutores y puede prescindir, por tanto, de explicitaciones de espacio y tiempo.

El interlocutor en este caso es una “fulana de tal”, una mujer indefinida. La carta no está dirigida a una mujer concreta y determinada, sino que, desde su elaboración, está destinada a servir como modelo para futuras cartas que persigan un objetivo similar o cumplan la misma función.

La firma al pie, como explicamos arriba, corresponde al aprendiz mismo, al sujeto en proceso de apropiarse de los mecanismos genéricos de la escritura epistolar amorosa. Se puede especular sobre si copió este texto total o parcialmente de un modelo determinado o, por el contrario, si es autor de la ficción que subyace al texto del enamorado expresando su pasión amorosa hacia su destinataria.

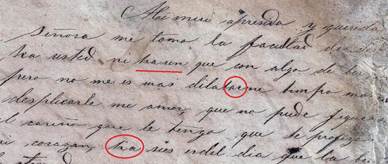

El deterioro en el margen en la primera oración, aunque no es grande, nos enfrenta a dificultades para interpretar la sintaxis que se pueden abrir a discusión. Lo que nos parece menos disputable es la lectura de la palabra “haren” si comparamos las secuencias de grafías con otras palabras con la misma secuencia. Puede verse al respecto la imagen anexa con destacados al final del texto.

El requerimiento amoroso “Sea Usted ni haren”, cambia ligeramente el tono según el verbo ilegible que lo introduce, sea “d(ecir)”, que resulta casi una apelación o un imperativo, o “d(esear)”, que implicaría una pregunta indirecta o implícita sobre el cumplimiento del deseo. El elemento implícito al que se apela se hace explícito al final de la carta: la “voluntad” de la requerida11.

Aunque no sea una carta comercial, eso no quiere decir que no haya una economía de los afectos presente en el texto; el intercambio se presenta de forma clara: a cambio de la aceptación de la interlocutora el emisor ofrece “servir como fiel amante” y “aumentar” su crecida pasión. Lo que se intercambia no son objetos de valor económico, sino de un valor del orden de lo simbólico, emociones y sentimientos.

El texto también es económico en recursos. La carta es breve y sin mayores floreos retóricos. No se concede mucho espacio a la poesía de “explicar el amor” o la imposibilidad de seguir “fingiendo” u ocultando el cariño. La pasión es mucha, pero si la respuesta es positiva puede seguir creciendo. La brevedad de las formulaciones contrasta con la complejidad ritual de los modos de contraer matrimonio, que describe el excautivo Santiago Avendaño (2000) con gran detalle en sus observaciones sobre las costumbres de los indios ranqueles de la Pampa; por ejemplo, la cantidad apropiada de esposas que corresponden a un hombre según su condición social. Avendaño comienza sus observaciones sobre el matrimonio con las siguientes palabras:

Entre los indios ranqueles tienen la libertad para contraer matrimonio, y con cuantas mujeres quieran, si es que pueden mantenerlas. Hay indios particulares que no revisten autoridad alguna y tienen dos o tres mujeres. Pero aunque tengan cómo sostener a cinco o seis, no sería bien parecido que un simple paisano se ponga en ridículo, procediendo igual que los caciques de alta categoría (2000: 73).

Así, pues, se puede entender que el emisor declare su amor a una “fulana de tal” invitándola a ser parte de su “haren”. La palabra “harén” proviene del árabe clásico “harim” (‘mujeres’, literalmente ‘lo prohibido’). Por extensión, se llamaba así a la habitación o estancia que habitaban las esposas y que estaba vedado a extraños. La palabra puede sorprender en este contexto, pero no hay motivo para que nos sorprendamos más sobre esta traducción de un elemento cultural autóctono, que del empleo de otras palabras “foráneas” para nombrar el mundo indígena, como pueden ser “bruja” o “capitán”12.

Si con Avendaño entendemos que se podía tener tantas esposas como se pudiera mantener, entonces se está invitando a la interlocutora a integrar el harén de alguien de posibles, alguien en condiciones económicas de mantener múltiples esposas, lo cual, dicho sea de paso, nos da un indicio de los futuros “clientes” para este servicio de intermediación escrita.

El matrimonio se podía arreglar de cuatro maneras diferentes: 1) por voluntad de la pareja seguido de rapto simulado; 2) por arreglo entre las familias sin previo consentimiento de la mujer; 3) por el rapto involuntario de una joven que no había aceptado el matrimonio; y 4) por consentimiento mutuo de una pareja de adultos (Tapia y Pera 2018: 180-181).

Además de la comunicación del interés del pretendiente con la novia, es de notar que de los cuatro tipos, los tres primeros requerían en algún momento de la intervención de un mediador en la negociación con la familia de la novia tanto para pactar el matrimonio como para arreglar después del rapto el pago de la dote o mafún. Aquí solo nos interesa indicar algunos resquicios en las estructuras sociales vigentes donde la comunicación escrita podía sumarse de forma efectiva a las tareas negociadoras de un intermediario fortaleciéndolas o enriqueciéndolas. Una “profesionalización” de la tarea del escriba era el complemento lógico de tal desarrollo que expandía su esfera de acción desde la mera comunicación interétnica hacia el interior de la sociedad indígena.

5. CONCLUSIONES

Como quedó dicho, el carácter didáctico de este cuadernillo nos da indicios de los esfuerzos al interior de la sociedad indígena por formar sus propios agentes profesionales encargados del empleo de esta herramienta comunicativa en el futuro, y así dejar de depender del azar de contar con un cautivo con los conocimientos necesarios o de la voluntad de los jefes de frontera que pusieran a disposición un intermediario en el que pudieran confiar. Al mismo tiempo, es indicio de los ámbitos planificados en los que estos agentes se desenvolverían. Desde hace tiempo ha quedado establecido que los ámbitos implicados en un proceso de introducción de la escritura son ante todo la negociación política interétnica, que aquí llamamos a secas “diplomacia de frontera”, y la negociación en torno a intereses comerciales (Goody 1990: 172ss.). Estos son los ámbitos lógicos en los que la actividad de la escritura empieza a ganar terreno, como Goody expuso trabajando sobre el tema en algunos pueblos africanos. A la par nos encontramos con un ámbito novedoso, próximo a las relaciones privadas y al funcionamiento de la sociabilidad interna del grupo. Subrayemos que la lengua elegida es, todavía, el español.

En pocas palabras, el CCC muestra cómo se planifica la praxis del escriba como intermediario en la comunicación entre indígenas y “cristianos” y, a la vez, cómo se edifican funciones futuras para su desempeño profesional dentro de la sociedad indígena misma. Mientras que la carta diplomática cumple su función en la comunicación interétnica e intertribal, y la carta comercial puede ser tanto intra como interétnica, la carta de amor es de las tres, la que se abre de forma más directa a una comunicación intraétnica, y amplía así el espectro de la comunicación escrita a nuevas formas de comunicación en otros terrenos de la sociabilidad. La escritura no crea en principio nuevos ámbitos, sino que se injerta en los tradicionales expandiéndolos y modificándolos. La escritura no puede desarrollarse si no es a través de géneros textuales específicos que con el correr del tiempo podrán dar cauce a nuevas tradiciones discursivas.

Santiago Avendaño da testimonio del desempeño tradicional de intermediarios negociadores en el momento de pactar un matrimonio. Como parte de un muestrario de géneros epistolares, la carta preconfigura la intervención de la escritura en estos mismos rituales prematrimoniales ampliando con ello las funciones de la escritura en español en la sociedad indígena. No viene al caso aquí ocuparnos de cómo el empleo de la escritura hubiera modificado esos mismos rituales con el correr del tiempo, porque sería especular demasiado, sino solo anotar los puntos posibles de inserción de la escritura en la estructura social. En un análisis sobre la introducción de la escritura en una sociedad de cuño oral, Perna (2013: 102) sostiene que

La escritura se introduce en una sociedad de cuño oral, pues, a través de las relaciones exteriores con otras sociedades o culturas poseedoras de escritura, antes de alcanzar la esfera doméstica y los asuntos administrativos o comerciales internos. En este momento se puede hablar de una “restricted literacy”, atendiendo además al hecho de que la escritura asume funciones específicas y se desenvuelve en una lengua extranjera.

El peso de la escritura en determinados universos discursivos de la comunicación diplomática, bélica y comercial también es destacado por otros autores, a los que no escapa el tenor general del conjunto de cartas conservado. Julio Vezub (2009), por nombrar un ejemplo destacable, caracteriza este momento histórico por su “incipiente praxis burocrática”. Sin embargo, la carta de amor encontrada en el archivo del cacique Namuncurá nos da acceso a otros procesos de transformación que estaban teniendo lugar en el interior de la sociedad indígena pampeana al momento de su conquista militar.

Al mismo tiempo, y con un alcance más universal, este proceso truncado por la violencia de las armas, nos permite vislumbrar mecanismos sociales y culturales que se ponen en marcha con la introducción de la escritura en una sociedad determinada. Si durante mucho tiempo se dio la importancia lógica a otros elementos materiales de la cultura que implicaron poderosas transformaciones, si es que no verdaderas revoluciones en el devenir de una cultura -tal el caso del caballo, la pólvora y la agricultura-, no ha sido hasta las últimas décadas que se ha reconocido a la escritura un estatus semejante.

Aun en su brevedad, la carta hallada en el archivo de uno de los principales caciques de la Pampa constituye un documento de un inapreciable valor para tomar un mayor conocimiento de las transformaciones que la escritura alfabética y sus posibilidades comunicativas inducen en una sociedad, así como de los carriles por los que este proceso de transformación se pudo haber proyectado.