O bullying é caracterizado por atos de violência praticados de forma repetitiva por estudantes ou grupos de pares. Envolve desequilíbrio de poder entre as partes e possui o objetivo de intimidar, agredir, humilhar ou obter algum ganho real/subjetivo (Olweus, 2013; Sampaio et al., 2015). Há uma incapacidade da vítima em se defender sozinha ou mesmo pedir ajuda para lidar com as agressões que podem se manifestar fisicamente, verbalmente e/ou indiretamente, por meio de segregação e divulgação de boatos, por exemplo (De Luca et al., 2019; Olweus, 2013).

Trata-se de fenômeno presente em escolas de todo o mundo. Dados internacionais coletados em 144 países, com estudantes entre 13 e 17 anos, indicaram que um terço deles foi intimidado por pares pelo menos uma vez ao mês, sendo que 36% estiveram envolvidos em lutas corporais e 32,4% foram agredidos fisicamente nos últimos 12 meses. Dentre as agressões mais frequentes, destacaram-se os ataques físicos como chutes ou empurrões, bem como de natureza sexual envolvendo comentários, gestos ou ‘piadas’ (United Nations Educational, Scientific, And Cultural Organization [UNESCO], (2018).

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar [PeNSE] (2015), realizada com 16.608 escolares com idade entre 13 e 17 anos, verificou que 8.4% deles, com idade entre 13 e 15 anos, e 4.9% entre 16 e 17 anos se sentiram humilhados com frequência nos últimos 30 dias (PeNSE, 2015). Além disto, 30.2% dos escolares do sexo masculino e 16.2% do sexo feminino informaram terem se envolvido em brigas físicas. Nota-se que a prevalência de bulllying foi mais elevada aos 13 anos, decaindo com a idade, sendo estatisticamente menor entre escolares de 15, 16 e 17 anos (Mello et al., 2018). Esses dados sinalizam uma redução da ocorrência do fenômeno com a idade (Oliveira et al., 2016).

Entretanto, independentemente dos números ou taxas de ocorrência, o bullying impacta negativamente na saúde física, mental e na qualidade de vida dos estudantes envolvidos em sua dinâmica (Silva et al., 2017; Silva et al., 2019). Algumas das consequências para as vítimas de bullying são: o risco aumentado para desenvolvimento de transtornos emocionais como ansiedade e depressão, ideação suicida e sintomas psicossomáticos expressos, por exemplo, por dores de cabeça, dores de estômago e problemas de sono (Wolke & Lereya, 2015). São identificados também: baixa autoestima, automutilação, solidão, consumo de tabaco, álcool e outras drogas (Malta et al., 2019).

As testemunhas/espectadores, assim como as vítimas podem estar mais propensas a apresentar medo constante, ansiedade, pensamentos negativos, baixa autoestima, depressão, sintomas psicossomáticos e a ideação suicida. Nota-se que as consequências do envolvimento direto ou indireto no bullying pode persistir por toda a vida, direcionando a forma como estes alunos correspondem as relações sociais (Sampaio et al., 2015).

Embora ainda existam poucos estudos acerca dos efeitos dos comportamentos de bullying nos agressores, recentemente tem-se constatado que eles também possuem risco aumentado para depressão e lesões autoprovocadas (Wolke & Lereya, 2015). Agressores também podem apresentar problemas de aprendizagem, comportamentos antissociais e envolvimento em situações de criminalidade (Mello et al., 2017; Oliveira et al., 2016).

No campo virtual, outra forma de manifestação do bullying tem sido denominada, especificamente, de cyberbullying. Esse tipo de violência é caraterizado por ataques virtuais repetitivos, que partem de um grupo ou indivíduo por meio de ferramentas tecnológicas, como a criação e divulgação de fotos, vídeos e áudios com conteúdo agressivo ou intimidador. Esta perseguição pode ocorrer via websites, mensagens via celular ou redes sociais (Mallmann et al., 2018). Diferentemente do bullying tradicional, o cyberbullying não possui barreiras físicas, se propaga de forma rápida, garantindo, em alguma medida, o anonimato dos envolvidos (Pham & Adesman, 2015).

Essa modalidade de expressão do bullying tem se ampliado diante da facilidade de acesso a diferentes formatos de comunicação on-line, que favorecem a troca de informações de forma simples e ágil (Oliveira et al., 2015). A proporção de cyberbullying entre adolescentes entre 11 e 16 anos que usam internet na Europa aumentou de 7% em 2010 para 12% em 2014, por exemplo (Unesco, 2018). No Brasil, uma pesquisa realizada na região Sul com 273 estudantes com idade entre 13 e 18 anos, constatou que mais da metade dos alunos (58%) esteve envolvido em episódios de cyberbullying (Mallmann, et al., 2018). Na região sudeste, um estudo realizado com 63 estudantes entre 13 e 15 anos constatou prevalência de 40% de cyberbullying (Tognetta & Bozza, 2012).

Assim como o bullying, o cyberbullying é prejudicial aos envolvidos. As vítimas tendem a sentirem culpa, preocupação, raiva, desesperança, tristeza e vontade de vingança (Souza et al., 2016; Tognetta & Bozza, 2012). Também podem apresentar sintomas de depressão, ansiedade e ideação suicida (Pigozi & Machado, 2015). Além de sintomas somáticos como tonturas, dores de estômago e palpitações cardíacas (Zagorscak et al., 2018).

Quanto aos agressores, eles podem apresentar prazer pela dominação, bem como, uma capacidade empática reduzida que pode acarretar prejuízos no desenvolvimento de habilidades sociais (Caetano et al., 2016). Além disto, ser uma testemunha do cyberbullying pode contribuir para que o indivíduo perpetue modelos de violência, favorecendo o risco de desenvolvimento psicossocial negativo (Desmet et al., 2018).

Considerando os aspectos de incidência e os desdobramentos no indivíduo e em seu contexto social, o bullying e cyberbullying têm despertando o interesse e o empenho nas pesquisas. Percebe-se que muitas estratégias foram implementadas na tentativa da redução e prevenção deste tipo de violência no âmbito escolar (Ttofi & Farrington, 2011).

Nesta perspectiva, o estudo de Ttofi e Farrington (2011) constatou que poucas intervenções obtiveram efeitos significativos na redução do bullying, enquanto aquelas com um período de duração e intensidade maiores obtiveram resultados mais significativos. Alguns fatores que contribuem para variação dos resultados podem estar associados a questões culturais, idade dos participantes e rigor do delineamento metodológico adotado. Como exemplo, destaca-se o efeito positivo dos programas implementados na Noruega, que já possui uma longa tradição em estudos voltados ao bullying. Destaca-se que alguns fatores que podem contribuir para a efetividade destes programas escandinavos são: as escolas serem consideradas de alta qualidade, contarem com salas pequenas e professores treinados, além de possuírem intervenções estatais focadas no bem-estar social (Ttofi & Farrington, 2011).

Salimi et al. (2019) propõem que, apesar da ampliação dos estudos na área, ainda há dificuldades em determinar quais componentes das intervenções são mais eficazes. Embora a literatura apresente diferentes tipos de intervenção, poucas têm obtido resultados significativos na redução ou prevenção do bullying (Silva et al., 2017). Em seu estudo, Ttofi e Farrington (2011) calcularam que a média de redução global do bullying esteve entre 17% a 23%. Dentre os elementos associados à efetividade estiveram treinamentos/reuniões com pais, supervisão no playground, utilização de métodos disciplinares, formação para professores, criação de regras de sala de aula, políticas/normas antibullying e trabalhos cooperativos (Ttofi & Farrington, 2011).

Quanto ao cyberbullying, Zagorscak et al. (2018) estabelecem que ainda há certa escassez de programas que focalizem as consequências negativas, prevenção da violência, riscos e fatores de proteção diante do ataque virtual. DeSmet et al. (2018), por exemplo, validam a importância de estudos que visem a compreensão do comportamento positivo do observador, tendo em vista que estes podem direta ou indiretamente contribuir para a manutenção da violência e, ao mesmo tempo, possam ser agentes ativos dos programas de intervenção.

De modo geral, percebe-se a recomendação de intervenções que atinjam os indivíduos e seus contextos, utilizando-se de uma visão socioecológica que englobe estudantes, profissionais e comunidade (Salimi et al., 2019). Evidenciando-se, dessa forma, a eficácia de propostas que atendam a dimensões sociais, educacionais, familiares e individuais, considerando as peculiaridades de cada contexto (Silva et al., 2017). No que se refere ao contexto virtual, nota-se ainda a ausência de estudos recentes que trabalhem com a prevenção e redução do risco, envolvendo vítimas, agressores e testemunhas (Zagorscak et al., 2018).

Diante deste panorama, verifica-se ser imprescindível a avaliação de produções científicas que tenham como foco a promoção de intervenções antibullying no ambiente escolar, tendo em vista que o delineamento de pesquisas exitosas pode auxiliar na construção de propostas futuras. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo analisar os resultados de intervenções desenvolvidas na escola, na prevenção ou redução da ocorrência de bullying e cyberbullying.

Método

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, que possibilita a síntese de evidências de estudos primários, de modo rigoroso e replicável (Galvão & Ricarte, 2020). Ela foi desenvolvida com as seguintes etapas: 1) formulação de uma pergunta norteadora; 2) definição de critérios de inclusão e exclusão; 3) busca por estudos relevantes; 4) avaliação da qualidade dos estudos incluídos; 5) análise dos dados extraídos; 6) síntese e apresentação da extração de dados; 7) relatório dos métodos utilizados na revisão (Aromataris & Pearson, 2014).

Bases de dados consultadas e estratégias de busca

A busca bibliográfica ocorreu no mês de junho de 2021 em cinco bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PsycINFO (Psychological Information Database), SciELO (Scientific Electronic Library Online/Brasil), SCOPUS e Web of Science. Em cada base de dados foram realizados os cruzamentos de palavras-chaves: “bullying” AND “randomized controlled trial” e “cyberbullying” AND “randomized controlled trial”. A questão norteadora da busca foi: “Quais são os resultados de intervenções desenvolvidas na escola na prevenção ou redução do bullying e cyberbullying?”. Ela foi elaborada por meio da estratégia PICO (Population or Problem = População ou Problema, Intervention = Intervenção, Control = Controle e Outcomes = Resultados) (Aromataris, 2020).

Critérios de inclusão e exclusão dos artigos

Foram incluídos somente artigos, por eles possuírem avaliação mais rigorosa antes de serem publicados, realizada por pelo menos dois avaliadores ad hoc, no formato blind review. Optou-se também pela inclusão de apenas as produções mais recentes, compreendidas no período de 2015 a 2020. Em relação ao delineamento das intervenções, incluiu-se somente ensaios clínicos randomizados, por eles fornecerem evidências confiáveis e menos suscetíveis a vieses, conforme descrito pela literatura científica (Santos et al., 2011). De modo a se abranger as produções nacionais, latino-americanas e internacionais, foram incluídos os estudos publicados nos idiomas espanhol, inglês e português. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados livros, capítulos de livros, teses, dissertações, editoriais, comentários, anais de congressos, etc. Estudos não interventivos e protocolos de intervenção também foram excluídos, assim como os publicados em outros idiomas que não os três propostos.

Procedimentos da revisão

A busca dos artigos ocorreu entre os meses de abril e dezembro de 2020, por dois pesquisadores independentes, considerando a questão norteadora e os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. A primeira etapa do processo de seleção das produções ocorreu por meio da busca e leitura dos títulos e resumos dos artigos identificados nas bases de dados mediante o cruzamento das palavras-chaves. Na segunda etapa, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Na terceira etapa, as principais informações dos estudos foram sintetizadas em uma planilha para que o procedimento metodológico, características das intervenções realizadas, resultados e conclusões dos estudos fossem analisados de forma descritiva e interpretativa.

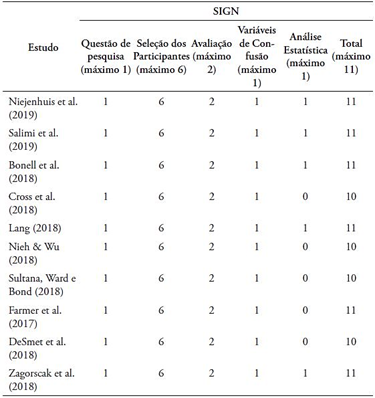

A qualidade metodológica dos artigos selecionados foi avaliada por meio do checklist SIGN (2011) para estudos de caso controle. Esse instrumento é composto por 15 questões dispostas nas seções: validade interna e avaliação geral. A pontuação máxima neste instrumento é de 11 pontos, qualificando o estudo como “alta qualidade” - próximo à pontuação máxima, “aceitável” ou “inaceitável” - próximo à pontuação mínima. Os critérios avaliados foram: questão de pesquisa (um ponto), seleção dos participantes (seis pontos); avaliação (dois pontos); variáveis de confusão (um ponto); análise estatística (um ponto).

Resultados

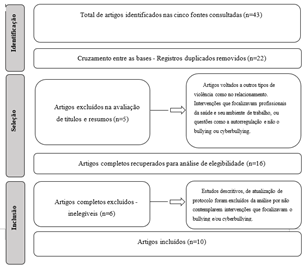

Foram localizados 43 resultados na busca bibliográfica, sendo 22 repetidos. Aplicados os critérios de inclusão, cinco estudos foram excluídos após a leitura dos títulos e resumos, totalizando 16 para a leitura na íntegra. Após essa etapa, seis estudos também foram excluídos, totalizando dez que compuseram o corpus de análise da revisão. A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de busca e seleção dos textos.

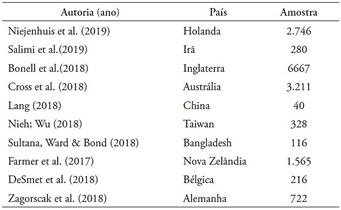

Embora a busca pelos artigos tenha considerado o período de 2015 a 2020, foram identificadas produções apenas nos anos 2017, 2018 e 2019. As pesquisas foram realizadas em dez países (Alemanha, Austrália, Bangladesh, Bélgica, China, Holanda, Inglaterra, Irã, Nova Zelândia e Taiwan), sendo a maior parte localizada na Europa (Bonell et al., 2018; Desmet et al., 2018; Niejenhuis et al., 2019; Zagorscak et al., 2018), seguido por Ásia (Lang, 2018; Nieh & Wu, 2018; Salimi et al., 2019; Sultana et al., 2018) e Oceania (Cross et al., 2018; Farmer et al., 2017). Nenhum estudo foi realizado na América ou na África, conforme apresentado na Tabela 1.

Todos os artigos foram publicados em inglês, o que pode garantir maior visibilidade internacional. A divulgação dos estudos ocorreu em dez periódicos, distribuídos em quatro áreas: Psicologia, Educação, Saúde e Medicina, com concentração em Psicologia e Saúde (70%). Em relação às características metodológicas, o tamanho das amostras variou entre 40 e 6.667 participantes, sendo que 40% das pesquisas envolveu amostra acima de 1000 participantes, considerando-se a soma entre grupo intervenção e grupo controle. A idade dos participantes variou entre seis e quarenta e dois anos (quando realizado também com professores), com maior concentração entre 10 e 15 anos (50%).

Quase todos os estudos foram realizados com participantes do sexo masculino e sexo feminino, com exceção de um estudo (Salimi et al., 2019) que interviu exclusivamente com o sexo masculino e outro que não especificou o sexo dos participantes (Niejenhuis et al., 2019). Destaca-se que apenas três artigos desta revisão se propuseram a relatar separadamente os efeitos das intervenções para meninos e meninas. Embora não tenham sido percebidas diferenças significativas, duas intervenções obtiveram resultados mais positivos com participantes do sexo masculino (Bonell et al., 2018; Farmer et al., 2017) e uma com o sexo feminino (Nieh & Wu, 2018).

A maioria das intervenções foi realizada com todos os estudantes (80%), independentemente de sua participação ou não em situações de bullying e cyberbullying. Apenas uma pesquisa ocorreu de forma seletiva (somente com aqueles apresentavam comportamentos de bullying). Em apenas dois estudos (Lang, 2018; Niejenhuis et al., 2019) não foi realizado o follow-up. Naqueles que realizaram follow-up, a média foi de 12 meses, embora tenha havido uma variação entre quatro semanas e 36 meses entre os estudos. As perdas amostrais foram relatadas pelos autores como associadas, entre outros aspectos, ao grande número de participantes, mudanças de escola e longo período de duração da pesquisa. Apenas um estudo não apresentou as perdas no decorrer da intervenção (Nieh & Wu, 2018).

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos é apresentada na Tabela 2 e demonstra que todos atenderam aos critérios do checklist SIGN (2011) para serem classificados como possuindo alta qualidade.

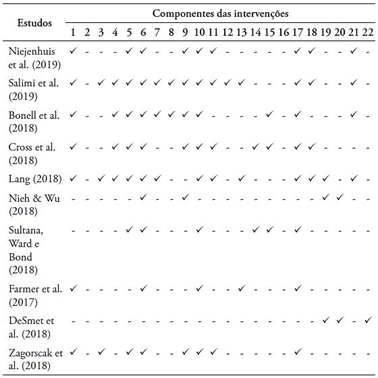

A seguir, a Tabela 3, inspirada no trabalho desenvolvido por Ttofi e Farrington (2011), apresenta as principais características das intervenções realizadas em cada estudo analisado nesta revisão.

Tabela 3 Características das intervenções

Nota. 1 = intervenção envolvendo toda a escola; 2 = regras de sala de aula; 3 = palestras/treinamento sobre bullying com os estudantes; 4 = intervenções curriculares/aulas; 5 = gerenciamento de sala de aula; 6 = intervenção realizada em cooperação entre profissionais [ex: entre professores, conselheiros escolares e estagiários]; 7 = intervenção com agressores; 8 = intervenção com vítimas; 9 = intervenção com pares; 10 = informação para professores; 11 = informação para pais; 12 = aumento de supervisão no pátio; 13 = utilização do role-play; 14 = métodos não punitivos; 15 = abordagens baseadas em justiça restaurativa; 16 = modificações ambientais como playground; 17 = formação de professores; 18 = formação de pais; 19 = vídeos; 20 = intervenções por meio de jogos (online ou presenciais); 21= grupos de discussão/ação escolar para pais/professores e/ou alunos; 22 = foco no comportamento do espectador.

As informações presentes na Tabela 3 permitem identificar uma grande variação nas características das intervenções. Todas foram compostas por mais de um componente. A maioria (70%) adotou uma perspectiva denominada whole school, cujo foco é mais abrangente e envolve atividades variadas direcionadas aos estudantes, à equipe escolar e às famílias. A responsabilidade quanto à aplicação das atividades esteve dividida entre professores e pesquisadores de maneira equitativa. Além disto, prevaleceu o uso de atividades grupais (80%). As famílias também foram incluídas nas intervenções em metade dos estudos analisados, mediante ações psicoeducativas junto aos pais ou responsáveis pelos estudantes. As atividades desenvolvidas foram predominantemente presenciais, com base na interação entre pessoas, porém houve uma pequena quantidade de estudos que incluíram uma mediação tecnológica nas atividades, utilizando-se de recursos de informática, como a utilização do Programa Friendly Attac Serious Digital Game e The Galaxy Rescuers Game (DeSmet et al., 2018; Nieh & Wu, 2018).

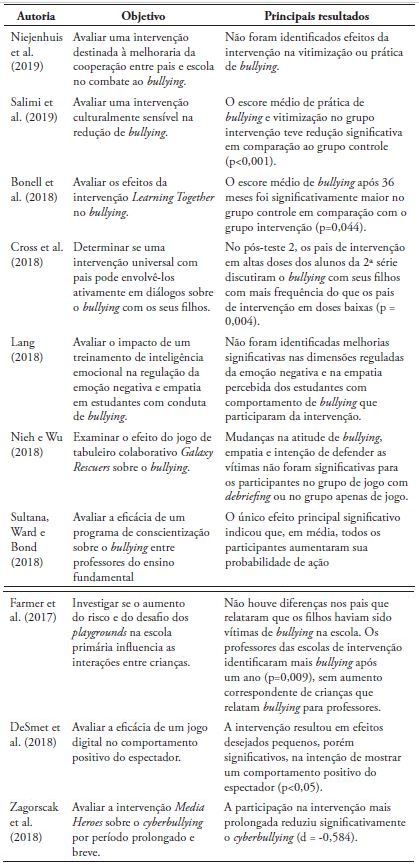

Na Tabela 4, é apresentada uma síntese dos estudos analisados na revisão, abrangendo os objetivos, intervenção e principais resultados das intervenções realizadas.

Os sete artigos com abordagem whole school ou multidimensional envolveram uma combinação de diversas atividades como a criação de regras de sala, aulas sobre bullying para agressores, vítimas e pares, métodos não punitivos, informação e formação para professores e familiares, aumento de supervisão e uso de recursos tecnológicos e interativos como jogos. Referente à efetividade das intervenções, a maioria (70%) apresentou resultados significativos na redução do bullying ou cyberbullying (Salimi et al., 2019; Bonell et al., 2018; Cross et al., 2018; DeSmet et al., 2018; Zagorscak et al., 2018; Farmer et al., 2017; Sultana et al.,2018).

Discussão

O objetivo desta revisão foi analisar os resultados de intervenções desenvolvidas em escolas na prevenção ou redução da ocorrência de bullying e cyberbullying. Verificou-se que a maioria das intervenções apresentaram resultados significativos no que se refere à redução ou prevenção da ocorrência nas escolas (Salimi et al., 2019; Bonell et al., 2018; Cross et al., 2018; Desmet et al., 2018; Zagorscak et al., 2018; Farmer et al., 2017; Sultana et al., 2018). Porém algumas não produziram resultados significativos (Niejenhuis et al., 2019; Lang, 2018; Nieh & Wu, 2018). O sucesso das intervenções também variou de acordo com o contexto sociocultural onde foram realizadas, sendo mais efetivas em países europeus, como verificado em outras revisões de literatura (Silva et al., 2018; Silva et al. 2017). Apesar das diferenças em termos de efetividade, os estudos analisados demonstraram alta qualidade metodológica.

Especificamente, a maioria das intervenções foi realizada com participantes na faixa etária dos 10 aos 15 anos de idade, sendo que os resultados para essa faixa etária foram mais positivos. Entretanto, é preciso considerar a dificuldade de comparação entre as faixas etárias, pela pequena quantidade de estudos realizados com participantes mais novos. Apesar desta limitação, existem indicações de que o envolvimento em situações de bullying tende a diminuir com a idade e que a eficácia das intervenções geralmente acompanha este avanço, de modo que os resultados das intervenções tendem a serem mais positivos em participantes com 11 anos ou mais (Ttofi & Farrington, 2011). Outro aspecto que pode estar associado é o fato de participantes mais velhos terem habilidades cognitivas mais desenvolvidas, o que favorece a tomada de decisões mais racionais e um melhor controle de comportamentos impulsivos (Ttofi & Farrington, 2011; Silva et al., 2017).

A abordagem whole school ou multidimensional foi a mais utilizada nas intervenções analisados (Niejenhuis et al. 2019; Salimi et al., 2019; Bonell et al., 2018; Cross et al., 2018; Lang, 2018; Zagorscak et al., 2018; Farmer et al., 2017). Como o principal direcionamento desta abordagem é promover intervenções mais amplas e diversificadas, o envolvimento de diferentes atores, contextos e situações, pode viabilizar resultados mais promissores (Bonell et al., 2018; Silva et al., 2018; Silva et al., 2017), que não se restringem à dimensão individual (Chan & Wong, 2015). Quase a totalidade dos estudos whole school analisados, que envolveu uma combinação de atividades com agressores, vítimas, pares, profissionais e familiares, foram efetivos na prevenção ou redução do bullying e cyberbullying.

Neste sentido, Ttofi e Farrington, (2011) apontam que as iniciativas antibullying devem ir além do contexto escolar, visando também fatores amplos como o fortalecimento das relações familiares, tendo em vista que há uma tendência que a vítima não comunique a ninguém sobre os ataques que sofre. O que corrobora os resultados de pesquisas recentes que têm apontado para a efetividade de programas que contemplem a participação de pais e famílias na redução do bullying (Cross et al. 2018; Gaffney et al., 2019), uma vez que o ambiente familiar também pode influenciar e estimular determinados comportamentos, podendo tornar-se também um facilitador para padrões de enfrentamento (Cross et al., 2018).

Alguns estudos também se utilizam desta percepção para explicar como as pessoas aprendem a intimidar, ou seja, se isto ocorre por meio da observação, aprendizagem ou por reforços/estímulos (Swearer et al., 2014). Assim, as intervenções podem apresentar resultados mais positivos na diminuição de comportamentos agressivos na infância e adolescência se forem combinadas com a formação e sensibilização dos pais (Swearer et al., 2014). Metanálises têm demonstrado que, dentre os elementos mais eficazes em intervenções antibullying estão, treinamentos e reuniões com pais e informações que facilitem a compreensão do bullying e estimulem o diálogo entre adultos e crianças, por exemplo (Ttofi & Farrington, 2011; Gaffney et al., 2019).

Outro componente importante deste tipo de intervenção é o aumento de supervisão em locais externos da escola como pátios, corredores e playgrounds, o que tem sido indicado como uma forma eficaz para redução dos comportamentos de bullying (Silva et al., 2017; Ttofi & Farrington, 2011). Além disto, sugere-se que programas mais longos e intensivos podem favorecer o aumento da eficácia da intervenção, bem como, iniciativas que contem com o trabalho cooperativo entre profissionais de diferentes áreas e especialistas (Silva et al., 2017; Ttofi & Farrington, 2011). Isso porque, na maioria das vezes, as intervenções são conduzidas unicamente por profissionais da escola, que podem não possuir formação adequada para garantir a realização fidedigna das atividades (Silva et al. 2017).

Destaca-se ainda que, quatro intervenções relatadas nos estudos revisados obtiveram resultados significativos, porém pequenos na redução do bullying, sendo estas pautadas nas práticas restaurativas e melhoria de habilidades sociais e emocionais (Bonell et al., 2018), baseadas em mudanças nos comportamentos dos espectadores (Desmet et al., 2018), capacitação dos professores (Sultana et al., 2018) ou no aumento de risco no playground (Farmer et al., 2017). Práticas voltadas à justiça restaurativa no ambiente escolar têm se ampliado na atualidade, especialmente com vistas à redução de práticas punitivas, melhoria da segurança escolar por meio do desenvolvimento de habilidades e intervenções voltadas à escola em sua totalidade (González et al., 2019). Entretanto, essa é uma abordagem com maior efetividade quando implementada em trabalho conjunto entre professores, equipe escolar, famílias e comunidade (González et al., 2019).

Desmet et al. (2018) focalizaram a mudança positiva no comportamento do espectador de cyberbullying. O trabalho individualizado com vítimas ou agressores tende a não ser eficaz, tendo em vista que, por ser um fenômeno social e de grupo, outros fatores contextuais podem influenciar a redução ou não do bullying, como a participação dos espectadores (Ttofi & Farrington, 2011, Silva et al., 2017). A obtenção de resultados positivos pode se relacionar ao fato de ter se reconhecido o bullying como um fenômeno social, com foco na influência dos espectadores na manutenção e encorajamento do cyberbullying (Williford et al., 2013; Desmet et al., 2018).

Outra proposta de intervenção foi realizada por Sultana et al. (2018) que se dispuseram a compreender quais os impactos de um programa de conscientização de professores na prevenção ou redução do bullying. O programa desenvolvido foi capaz de melhorar as percepções sobre o fenômeno, além de ter possibilitado a identificação da intenção de agir e das reais atitudes dos educadores, tomadas frente a uma ocorrência. Nota-se que apesar dos resultados animadores, os dados obtidos poderiam ser mais amplos caso alguns recursos estivessem disponíveis, como: professores treinados e profissionais de apoio.

Por se direcionar a um fenômeno multideterminado, o recomendável é que as intervenções antibullying considerem a variedade de contextos, agentes e circunstâncias vinculadas à sua ocorrência (Silva et al., 2014). Desta forma, reitera-se que apesar do engajamento dos professores ser fundamental para a prevenção da violência, as escolas também devem fornecer o suporte para o desenvolvimento de ações através de ambientes mais seguros, aumento de supervisão, estímulo a comportamentos prossociais e não violentos, além de possibilitar ações articuladas que envolvam pais, comunidade e alunos (Silva et al., 2014).

Em outra perspectiva, Farmer et al. (2017) adotaram o ponto de vista do jogo colaborativo para a redução do bullying, isto é, utilizaram-se da percepção de que jogos podem favorecer o desenvolvimento, a relação das crianças e a redução de comportamentos indesejados, principalmente se fornecerem atividades mais desafiadoras que ampliarão o envolvimento. De acordo com Parrish et al. (2012) embora existam estudos voltados a incidência de bullying no playground, pouquíssimos tem realizado a associação entre as atividades físicas fornecidas pelo ambiente com os comportamentos agressivos. Sugere-se ainda que a modificação do ambiente de playground pode ser mais promissora se for disponibilizada juntamente com uma política escolar adequada (regras e monitoria, critérios de punição em claros etc.).

Com relação a diferenças socioculturais, os estudos analisados foram desenvolvidos, em sua maioria, em países europeus. Trata-se de um aspecto que pode influenciar nos resultados das intervenções, considerando evidências de que as intervenções whole school tendem a serem mais eficientes em países europeus em comparação com os Estados Unidos, por exemplo (Silva et al., 2017; Ttofi & Farrington, 2011). Assim, é importante que as intervenções também considerem peculiaridades socioculturais de cada localidade, tendo em vista que são fatores que podem contribuir para o sucesso dos estudos (Silva et al., 2017).

Mediante a análise das características de planejamento e execução dos estudos desta revisão, percebe-se a presença de algumas limitações. A primeira limitação refere-se ao fato da maioria das pesquisas contarem com instrumentos de autorrelato, e que, portanto, podem estar sujeitos a possibilidade de viés, podendo subestimar ou superestimar a eficácia da intervenção (Salimi et al., 2019; Silva et al., 2017). Outro aspecto apresentado pela maioria dos autores está associado a amostras pequenas e perdas amostrais no decorrer dos estudos, o que pode dificultar a generalização dos resultados. Houve estudo realizado em uma única escola, o que pode ter influenciado os resultados, devido às interações entre os alunos dos grupos controle e intervenção por estarem em um mesmo ambiente.

Além disto, outra dificuldade destacada pelos pesquisadores foi o tempo disponibilizado para a intervenção, sendo que propostas mais prolongadas e intensas foram associadas com maior efetividade. Chan e Wong (2015) esclarecem que uma implementação bem-sucedida de um programa antibullying não depende somente da qualidade dos componentes envolvidos, mas também da maneira como ele é realizado. Nesta perspectiva, associa-se que intervenções mais extensas fornecem melhores resultados porque leva-se algum tempo para que o programa possa exercer influências na cultura escolar e, posteriormente, nas atitudes e percepções de funcionários e alunos.

Outro aspecto a ser enfatizado é que, embora a maioria dos estudos tenha promovido intervenções nas relações por pares, apenas duas pesquisas realizaram a diferenciação entre os participantes de acordo com a sua condição no bullying (vítimas, agressores ou testemunhas). Ressalta-se que incluir todos os estudantes, independentemente do papel que exercem no contexto, pode influenciar os resultados obtidos, tendo em vista que compreender a mobilidade destes participantes nas diferentes condições pode facilitar a visualização de quantos alunos deixaram de ser agressor ou vítima (Silva et al., 2017; Silva et al., 2018).

Nota-se que poucos estudos foram publicados em periódicos voltados a educação, o que é um ponto a ser ressaltado, uma vez que o bullying e o cyberbullying possuem relação direta com a área da Educação. Considerando o envolvimento e a pertinência desta área, também é importante que ela se dedique a investigar formas de prevenção e redução de ocorrência da violência nas escolas (Silva et al., 2017).

As intervenções analisadas nesta revisão apresentaram, em sua maioria, resultados positivos, embora alguns estudos tenham proporcionado efeitos pequenos, porém significativos. A grande parte das pesquisas adotou intervenções multidimensionais que envolviam toda a escola, sendo que os resultados apresentados por esta abordagem se destacaram em relação a outros tipos de intervenção com perspectivas individuais. Um fator que pode estar associado a essa diferença, pode ser o fato de propostas multidimensionais incluírem todo o contexto escolar, indo além das relações entre vítima e agressor.

Apesar da diversidade de países nos quais as intervenções foram realizadas, houve uma predominância do contexto europeu ou asiático. Desta forma, considera-se pertinente a ampliação de estudos randomizados com este foco no território africano e da américa latina, central e norte. Destaca-se ainda, a viabilidade dos estudos pautados em modelos experimentais ou quase experimentais, que possibilitem a comparação de resultados com propostas semelhantes as desenvolvidas em diferentes locais.

Destaca-se que a identificação de intervenções acerca da prevenção e redução do bullying e cyberbullying promovida por essa revisão de literatura, pode ter implicações práticas, na medida em que promove reflexões sobre as técnicas mais efetivas, favorecendo a criação e o planejamento de futuras pesquisas. Torna-se válido ressaltar que, apesar da busca por intervenções com maior eficácia, estudos que obtiveram efeitos pequenos também devem ser valorizados, tendo em vista que trouxeram contribuições para compreensão das propostas, técnicas e novas perspectivas sobre o bullying e cyberbullying.