La enfermedad por coronavirus (COVID-19) ocasionó efectos de nivel catastróficos desde que se notificó el primer brote en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Desde ese momento, el virus en sus distintas variantes se extendió a nivel mundial, por lo que la Organización Mundial de la Salud tuvo que declarar el estado de pandemia en marzo de 2020. Según la Organización Panamericana de la Salud, el primer caso en América Latina se registró en Brasil el 26 de febrero de 2020 (OPS, 2020), mientras que en Chile esto ocurrió el 03 de marzo el mismo año en la ciudad de Talca. Para junio de 2020 el brote de COVID-19 ya había llegado a registrar 6938 contagios y más de 40 000 muertes desde que inició la pandemia (Nolen-Hoeksema, 2001; Stroebe et al., 2005; MINSAL, 2020), existiendo un crecimiento acelerado que en parte pudo ser controlado parcialmente con la restricción estricta de los desplazamientos individuales no esenciales, el uso de mascarillas y la exigencia del distanciamiento social. Con el tiempo, se fueron implementando cuarentenas parciales que llevaron a la población a relajarse con el cumplimiento de las medidas sanitarias, produciéndose nuevamente un aumento de los casos diarios, sobre todo en la Región Metropolitana. También se determinó ejecutar un plan de vacunación con el fin de preservar la integridad de los servicios críticos y disminuir la transmisión del virus, a tal punto que actualmente un 90.30% de la población chilena han completado el esquema de vacunación voluntaria, convirtiéndose en el primer país de América Latina, y el quinto del mundo después de Hong Kong.

Al igual que ocurrió en distintas partes del mundo, en Chile se decidió adoptar la medida de cuarentena total después de decretarse el 25 de marzo el estado de excepción constitucional de catástrofe para todo el territorio nacional, lo que implicaba que las personas no podían salir de sus casas (a excepción de las emergencias sanitarias, abastecimiento de alimentos y medicamentos, y por trabajo esencial), se suspendió la movilidad entre ciudades, y se cerraron las fronteras entre países. Sin embargo, estas medidas de control por sí mismas junto con otras consecuencias de situación de pandemia, terminaron alterando significativamente las rutinas diarias de las personas en todo el mundo (educación, trabajo, actividades de ocio, las interacciones familiares y sociales), generándose diversos efectos importantes en la salud mental de los individuos, a corto y largo plazo (Alvarado et al., 2021; Brooks et al., 2020; Burrone et al., 2020; Cáceres-González et al., 2023; López-Contreras et al., 2022; Mac-Ginty et al., 2021; Martínez et al., 2021; Ng, 2020; Pfefferbaum & North, 2020; Saladino, et al., 2020; Toro et al., 2020), sumado al hecho de que al inicio hubo mucha desinformación y exceso de información no adecuada por parte de los distintos medios de comunicación (Serafini et al., 2020). Todo esto terminó aumentando cada vez más la sensación de miedo, incertidumbre, desesperación, ansiedad generalizada, frustración, aburrimiento, soledad, desesperanza y trastornos del sueño de la población en general (Gualano et al., 2020; Prowse et al., 2021; Reyes-Molina et al., 2022; Salari et al., 2020; Taylor et al., 2020; Vindegaard et al., 2020). Subrayando el hecho de que el grado de sintomatología fue mucho mayor en aquellas personas que ya presentaban una condición de salud mental preexistente antes de la situación de pandemia (Baloran, 2020; Bystritsky et al., 2020). Si bien es cierto que la situación de pandemia siempre termina afectando sobre todo a los grupos socialmente menos favorecidos, también es cierto que las personas más afectadas fueron mujeres, estudiantes de educación superior y profesionales de la salud que se mantuvieron trabajando en la primera línea.

En Chile al igual que en el resto del mundo, las instituciones de educación superior tomaron la decisión de reemplazar las clases presenciales por modalidades alternativas de enseñanza, lo que significó que los estudiantes tuvieron que migrar a la modalidad online para continuar con su proceso formativo, trayendo como consecuencia una afectación del bienestar psicológico de esta población, que hay que decir, ya se encontraba afectado desde antes de la pandemia (Álamo et al., 2020; Baloran, 2020; Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC], 2020). La Primera Encuesta Nacional de Salud Mental Universitaria realizada en 3 ciudades de Chile ya indicaba una alta prevalencia de problemas de salud mental en los estudiantes universitarios (Barrera, 2019), quienes empeoraron considerablemente durante la pandemia (Duarte & Jiménez-Molina, 2020; Mac-Ginty et al., 2021; Martínez et al., 2021). Lo anterior se condice con los resultados de investigaciones que se realizaron a nivel internacional, y que mostraban a los estudiantes universitarios con mayor malestar psicológico (Odriozola-González et al., 2020; Reyes-Molina et al., 2022), y por ende, con un mayor riesgo de desarrollar más síntomas ansiosos y depresivos (Martínez et al., 2021; Meda et al., 2021; Villani et al., 2021; YoungMinds, 2020). Hay que mencionar que la mayoría de los estudios fueron realizados con una metodología cuantitativa, puesto que resultaba relevante identificar tendencias, promedios, comprobar relaciones y realizar predicciones que pudieran ser generalizadas al resto de la población con una alta precisión. De esta forma se fueron identificando algunas problemáticas, tales como: falta de autoestima, problemas psicosomáticos, abuso de sustancias, suicidio, aumento del sedentarismo e incertidumbre con respecto a su futuro (Asmundson & Taylor, 2020; Carvalho et al., 2020; Hall et al., 2020; Mac-Ginty et al., 2021), estando todos estos efectos mediados por determinados factores protectores, como la estabilidad económica familiar y la convivencia con otros (Cao et al., 2020). También se observó que existía una relación entre la sintomatología ansiosa en los estudiantes y los desafíos asociados con los repentinos y nuevos procesos de aprendizaje (Álvarez et al., 2020; Mac-Ginty et al., 2021), incertidumbre sobre el éxito académico, preocupación por las relaciones interpersonales futuras (Aristovnik et al., 2020; Meda et al., 2020), preocupaciones tecnológicas de los cursos en línea y el distanciamiento de los seres queridos (Browning et al., 2021), lo que con el tiempo terminó reduciendo su capacidad para hacerle frente a las exigencias que se les imponía.

Es sabido que una actitud responsable de las personas para cumplir con las medidas sanitarias preventivas está asociada a una interacción entre la percepción de riesgo, conductas de exposición y los valores prosociales (Christner et al., 2020; Heffner et al., 2021). De estos, el más significativo parece ser el valor de empatía, entendida como el proceso de compartir y comprender los estados emocionales de otra persona, y que se caracteriza por una respuesta afectiva, un proceso cognitivo de toma de perspectiva y mecanismos de regulación que permiten diferenciar los afectos propios de los ajenos (Klimecki, 2019). Passetti (2020) introdujo el concepto ‘empatía forzada’ para referirse a la necesidad que tienen los individuos de ser escuchados y validados durante las situaciones de emergencia. Por esto, no resulta extraño que durante el periodo de confinamiento los jóvenes hayan aprovechado toda mínima oportunidad de interacción para expresar los propios afectos en busca de un reconocimiento empático y mutuo por parte de los demás, recurriendo a un mayor uso de los mensajes de texto y videollamadas como una estrategia adaptativa frente a las restricciones impuestas.

También se ha observado que la empatía afectiva parece ser un predictor de la aceptación de las medidas de confinamiento como una forma de comportamiento altruista (Petrocchi et al., 2021), y a su vez, esta actitud positiva frente al confinamiento parecía predecir un mayor bienestar y menos problemas de salud mental (Prati, 2020), debido a la cohesión social entre las personas que se percibían viviendo una situación de emergencia compartida. Un estudio realizado por Jiang et al. (2021) demostró que niveles altos de empatía por parte de los estudiantes universitarios durante la pandemia permitió predecir significativamente un mayor comportamiento prosocial, por ejemplo, la motivación altruista de ayudar (Liu et al., 2020; Miles et al., 2021).

Recibir y ofrecer apoyo a los demás se convirtió en una de las tantas formas de hacerle frente a los efectos negativos del confinamiento. Se entiende por estrategias de afrontamiento a todas aquellas acciones o actitudes adoptadas por las personas con el propósito de hacerle frente e intentar resolver situaciones que son percibidas en su momento como problemáticas, dependiendo de los recursos con que cuenta una persona (Lazarus & Folkman, 1984). En este sentido, existen estrategias más adaptativas que permiten enfrentar una situación estresante de manera directa, identificando los significados atribuidos a la situación, autorregulando las respuestas emocionales, realizando acciones para la resolución de problemas, y buscando apoyo socioemocional (Carver, 1989). Sin embargo, existen estrategias menos adaptativas o pasivas, que incluyen la evitación de las situaciones estresantes, la autoculpabilización y el consumo de sustancias. Se ha observado que este tipo de estrategia suele ser mucho más frecuente entre los adultos jóvenes, creyendo que evitando logran controlar la situación estresante (Penley et al., 2002), sin embargo, con el tiempo ocurre un efecto acumulativo que termina aumentando aún más la sintomatología depresiva, ansiosa, pensamientos negativos y la sensación de insatisfacción. Por lo tanto, este estudio tenía como objetivo lograr una mayor comprensión de la experiencia subjetiva de los jóvenes universitarios con respecto a las consecuencias psicosociales del confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, y las principales estrategias de afrontamiento utilizadas para hacerle frente.

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada por 67 estudiantes universitarios que fueron seleccionados de manera intencionada a través de una estrategia de Muestreo Teórico (Glaser & Strauss, 1967), de manera que las categorías resultantes de los primeros datos fueron guiando la selección del resto de participantes hasta alcanzar la saturación (Birks & Mills, 2015). Para ello, se consideraron los siguientes criterios de inclusión: a) ser mayor de 18 años; b) encontrarse en confinamiento al momento del estudio; c) ser estudiante regular en alguna institución de educación superior; d) tener la nacionalidad chilena o la permanencia definitiva en el caso de tener otra nacionalidad; y e) encontrarse viviendo en cualquiera de las regiones a nivel nacional. No se contemplaron criterios de exclusión.

El 82% de la muestra correspondía a mujeres, encontrándose la mayoría en el rango de edad entre 19 y 25 años (72%), y mayores de 35 años (19%). Hubo participantes provenientes del 63% de regiones del país (zonas Norte 10%, Centro 80% y Sur 10%), sin embargo, en su gran mayoría fueron participantes que se encontraban experimentando el confinamiento en la Región Metropolitana (81%). La mayoría de los participantes reportó un nivel socioeconómico medio.

Producción de la información

Se utilizó una metodología cualitativa con un diseño orientado al estudio en profundidad de la compleja realidad experimentada por los jóvenes universitarios, con el fin de reconstruir y describir la experiencia de distanciamiento social durante la pandemia por COVID-19, desde su propia perspectiva como informantes (Glaser & Strauss, 1967). Para ello, se realizaron Entrevistas en Profundidad individuales semi-estructuradas, con la ayuda de una pauta temática previamente piloteada (Corbin & Strauss, 2015).

Para respetar las medidas sanitarias de distanciamiento social, todas las entrevistas fueron realizadas a través de videollamadas y chat, dependiendo de los tiempos disponibles de cada participante. Las entrevistas fueron realizadas en contextos adecuados y tuvieron una duración aproximada de 45 minutos.

Procedimiento

Se difundió la investigación a través de afiches en redes sociales frecuentemente utilizadas por los universitarios (etapa 1), de manera que pudieran informarse con respecto a los objetivos, criterios de inclusión/exclusión y procedimientos. A las personas interesadas que enviaron un correo electrónico manifestando su deseo de participar, se les envió el Consentimiento Informado (Comité de Ética de la Universidad Santo Tomás, Código CECUST-30.20), para que revisaran los aspectos éticos considerados. Una vez que dicho documento fuera firmado y reenviado (etapa 2), se les pidió elegir la fecha, hora, modalidad (videollamada o chat) y plataforma (Zoom o Whatsapp) en la que se realizaría la entrevista.

Se grabó el audio de todas las entrevistas realizadas por videollamadas, mientras que, en el caso de las entrevistas realizadas a través del chat, se grabó todo el texto escrito producido, siguiendo el mismo formato utilizado para la transcripción de las videollamadas (etapa 3). Aunque era poco probable que la entrevista produjera algún tipo de consecuencia negativa en los participantes, a todos se les entregó información de distintos centros de atención que ofrecían intervención psicológica gratuita a personas que pudieran estar requiriendo ayuda debido a la pandemia. Además, fueron contactados 2 días después para realizar un seguimiento de lo anterior.

Análisis de datos

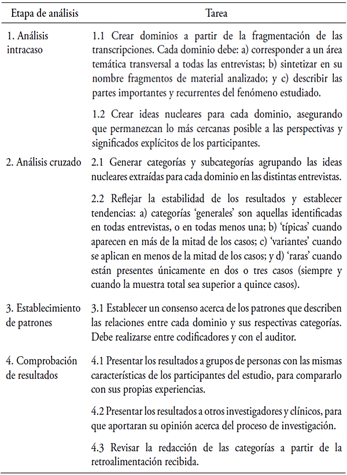

Los datos se analizaron siguiendo los procedimientos del método de Investigación Cualitativa Consensual (CQR, Consensual Qualitative Research, Hill et al., 2005), cuyas etapas se resumen en la Tabla 1. En el análisis participaron 4 codificadores entrenados que debían llegar a un consenso intersubjetivo despejando posibles sesgos y/o juegos de poder que pudieran surgir durante el análisis. Los productos fueron revisados y retroalimentados por un auditor externo al equipo de investigación, quien además evaluó el proceso de codificación. El análisis de datos se completó en 8 meses aproximadamente.

Resultados

Significación de la experiencia de confinamiento

El confinamiento fue percibido por todos los jóvenes como una medida drástica adoptada para hacerle frente a la pandemia. De hecho, a pesar de que estas medidas fueron percibidas como rígidas al inicio, también hubo una relativa tranquilidad porque fue considerado un acto necesario de responsabilidad consigo mismo, y para con los demás. Existía la sensación de estar haciendo lo correcto, además de un sentimiento de esperanza frente a la efectividad que esta medida empezaba a demostrarse en otras partes del mundo. La mayoría de los jóvenes creyó ingenuamente que el confinamiento iba a ser por un periodo breve tiempo, por lo que se tomó como una posibilidad de tener tiempo libre para sí mismos, para compartir en familia y continuar estudiando desde la casa, con la ventaja de poder controlar los propios tiempos. Sin embargo, el periodo de confinamiento se fue extendiendo, y con ello fue aumentando en los jóvenes la sensación de incertidumbre y frustración ante las restricciones de movilidad, así como la indiferencia cada vez mayor a las medidas sanitarias.

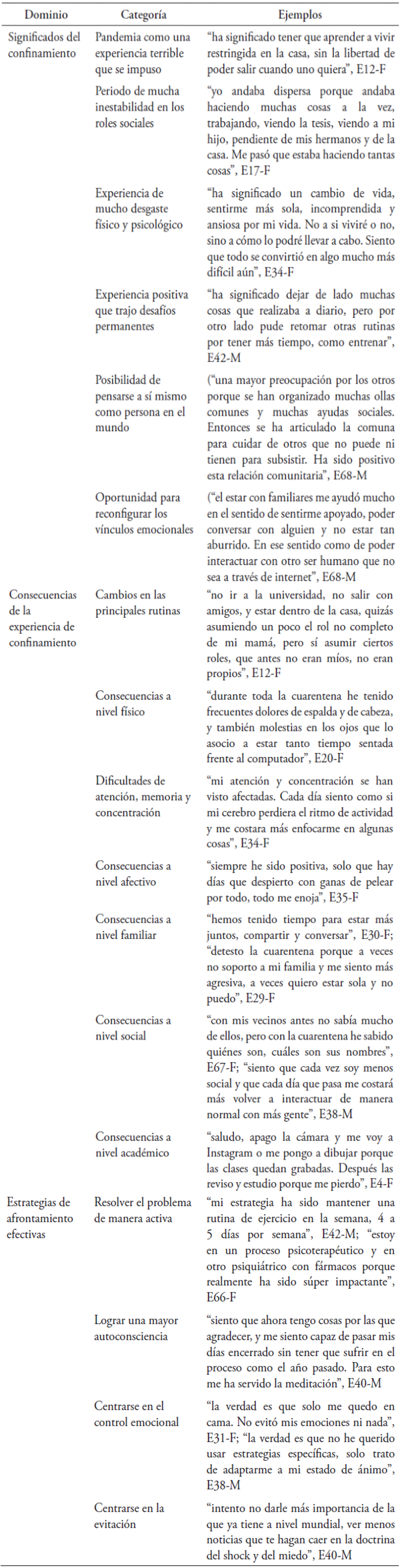

Fueron identificados 6 grandes dominios ‘generales’ que dan cuenta de los principales significados atribuidos a la experiencia de confinamiento (ver Figura 1). La mayoría de los estudiantes reportó haber percibido la pandemia como una experiencia terrible que se impuso de un momento para otro. Fue vivida como una detención domiciliaria en la que se vieron privados de las libertades personales para movilizarse y reunirse socialmente, que los obligó a realizar cambios radicales frente a la nueva normalidad que se imponía: por un lado, se interrumpieron las actividades rutinarias y se prohibieron todas las actividades de distracción fuera del hogar y, por otro lado, fue necesario adoptar medidas de protección y cuidado permanente para evitar el propio contagio y el de los demás.

Para la mayoría de los estudiantes también fue un periodo de mucha inestabilidad en los roles sociales, sobre todo debido a la inestabilidad experimentada producto de la fusión de los espacios de trabajo/estudio/ocio dentro del hogar. Más aún en el caso de aquellas personas que tenían hijos, ya que las dificultades para intercambiar los roles de crianza, estudio y/o trabajo los llevó muchas veces a cuestionar su rol parental. De un momento a otro los jóvenes tuvieron que migrar a las clases en modalidad online, y hacerle frente a las dificultades y dudas propias de este proceso repentino e improvisado (ej., aplazamiento de las responsabilidades, baja o nula productividad y/o reprobación de materias, incluso cuestionar seriamente la propia valoración como futuros profesionales). Cada vez era mayor el tiempo frente las pantallas, más aún si eran estudiantes que también trabajaban en modalidadonline. Fue aumentando la sensación de inestabilidad porque se vieron obligados a aprender rápidamente nuevas destrezas que les permitiera funcionar lo más eficiente posible. Otros perdieron parcial o totalmente sus trabajos, teniendo que reinventarse laboralmente, buscando nuevas formas de emprendimiento.

Nota. Se incluyen ejemplos de cada categoría al final en un Apéndice.

Figura 1 Significados acerca del distanciamiento social durante el confinamiento

También fue percibido este período como una experiencia de mucho desgaste físico y psicológico. A nivel físico, reportaron mucho cansancio, cambios en la calidad del sueño, sensación de falta de energía y dolores musculares, mientras que a nivel psicológico la mayoría indicó haberse sentido desgastados cognitiva, afectiva y comportamentalmente. En cuanto a lo cognitivo, hubo mucha duda, confusión, incertidumbre frente al futuro, desmotivación, aburrimiento y sensación de fracaso, sin embargo, las peores consecuencias fueron percibidas a nivel afectivo, debido al descontrol emocional y los cambios bruscos en sus estados de ánimo (ej., estrés, ansiedad, miedo, irritabilidad, tristeza, soledad, desesperanza y frustración), sumado a un sentimiento de incomprensión y de incompetencia para manejar las situaciones cotidianas como antes. A nivel comportamental, se reportaron algunas conductas compulsivas (ej., fumar, rascarse, morderse y lavarse las manos), cambios en las rutinas diarias, y cambios asociados con la nueva distribución de los espacios al interior del hogar. Todo esto terminó generando cada vez más conflictos a nivel familiar y más resistencia frente al encierro por la falta de socialización.

Ahora, interesantemente no solo hubo valoraciones negativas del confinamiento, ya que los participantes en su gran mayoría percibieron el confinamiento como una experiencia positiva que les trajo desafíos permanentes, relacionados con la adaptación a un nuevo contexto y la posibilidad de un crecimiento personal. Por un lado, tuvieron que dejar de lado o reemplazar muchas actividades, teniendo que redefinir las distintas rutinas, tales como: establecer nuevos horarios (para dormir, comer, trabajar y/o estudiar), cambios de casa y/o de ciudad, adaptarse a la modalidad online (para trabajar y/o estudiar), y buscar nuevas actividades de entretención; pero por otro lado, todos estos cambios fueron acompañados de un crecimiento a nivel personal reflejado en una mayor resiliencia e introspección (sobre todo en el caso de los estudiantes menos jóvenes).

Otra significación positiva fue tener la posibilidad de pensarse a sí mismos como personas en el mundo, como una oportunidad que tenían para practicar la empatía frente a las pérdidas y el sufrimiento humano. La pandemia les permitió una mayor consciencia de la fragilidad humana y la necesidad de poner a prueba otros valores (ej., amor, paciencia, perseverancia y responsabilidad). En los estudiantes más adultos también se observó una mayor conciencia social, entendida como la capacidad para reconocer y comprender los problemas que presentaban los demás miembros de la comunidad.

Y finalmente, la mayoría estuvo de acuerdo con que este periodo fue una oportunidad para reconfigurar los vínculos emocionales, extrañando la cercanía de los familiares cuando no se convivía con ellos, o procurando una mayor convivencia familiar cuando sí era posible. Aun cuando comunicarse telefónica o virtualmente era vivenciado como insuficiente, todos sabían que siempre existía la opción de hacerlo. Hubo un permanente deseo de cercanía del grupo de amigos, y echaron de menos estudiar presencialmente con los compañeros.

Consecuencias de la experiencia de confinamiento

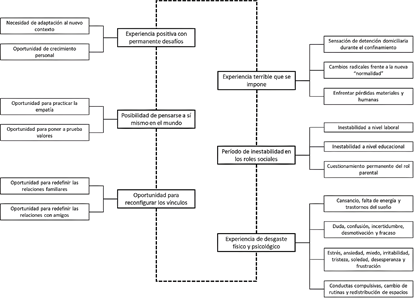

Para comprender el origen de estas significaciones en torno al confinamiento, se describirán las principales consecuencias en las distintas dimensiones, ámbitos y roles sociales (ver Figura 2).

Nota. Se incluyen ejemplos de cada categoría al final en un Apéndice.

Figura 2 Consecuencias del distanciamiento social durante el confinamiento

Cambios en las principales rutinas

Los estudiantes con el tiempo experimentaron cambios en las rutinas (ej., sueño, alimentación, actividad física, estudio e interacción social) y empezaron a percibirse muy sedentarios debido a la falta de actividad física y al trabajo/estudio en modalidad online. No tenían consciencia ni disciplina de autocuidado frente al excesivo tiempo que pasaban frente a las pantallas, sumado a la fusión obligada de los espacios de trabajo/estudio con los de descanso. Hubo cambios en las rutinas de cuidado personal, evidente en la poca preocupación por la apariencia personal y en una mayor anhedonia. Al no existir contacto presencial con amigos y familiares, se vieron forzados a buscar alternativas de contacto permanente, sin embargo, la mayoría indicó que el contacto virtual les ayudaba a resolver el problema, a pesar de no ser la forma que hubieran preferido. También hubo cambios en la percepción temporal y espacial que afectaron las rutinas, lo que se traducía en la percepción del paso del tiempo más rápido o más lento, muchas veces asociado con la falta de momentos importantes que los ayudara a ubicarse; así como también hubo cambios obligados en la distribución de los espacios dentro del hogar y en la misma comunidad, haciendo que aumentara el anhelo desesperado por recuperar los espacios personales.

Consecuencias a nivel físico

Debido a la alteración de sus ciclos de sueño y a la reducción de la cantidad de ejercicio diario, cada vez era mayor la sensación de somnolencia, cansancio y desgano durante el día. Indicaron que se sentían cada vez más pesados, flojos y con falta de energía debido al sedentarismo producto del estudio/trabajo online. Esto, sumado al aumento del apetito debido a la alteración de los hábitos alimenticios, los llevó a percibirse a sí mismos con un aumento de peso considerable. Algunos incluso experimentaron consecuencias a nivel somático (ej., problemas dermatológicos, respiratorios, bruxismo, colon irritable, pérdida del cabello, etc.), sin embargo, la principal queja tuvo que ver con dolores físicos a causa de estar sentados mucho tiempo (ej., dolores de espalda, cuello y vista).

Dificultades de atención, memoria y concentración

Se les hizo cada vez más difícil sostener la atención, ya que existían más fuentes de distracción en el hogar, sobre todo quehaceres domésticos y preocupaciones propias de la crianza, en el caso de los estudiantes que tenían hijos. Había una sensación de mayor lentitud mental, dificultades de memoria y menos habilidad para focalizar, lo que hacía que estuvieran más desconcentrados durante las clases/trabajo online. Vieron alterada su capacidad para planificar, organizar y tomar decisiones y, por ende, su rendimiento. Algunos estudiantes al no poder desconectarse de la contingencia nacional, llegaron incluso a presentar pensamientos intrusivos recurrentes acerca del futuro y la muerte.

Consecuencias a nivel afectivo

Hubo dos consecuencias ‘generales’ a nivel afectivo: un bajo nivel de activación (monotonía, desánimo, aburrimiento, lentitud y agotamiento) y/o una mayor fluctuación de emociones primarias y secundarias, que era percibida como una variación marcada y constante de tristeza (desesperanza, soledad, nostalgia, desmotivación, pesimismo, decaimiento, resignación, culpa, y sobre todo, depresión), de rabia (enojo, agresividad, frustración, impaciencia, intolerancia, impotencia, y sobre todo, irritabilidad) y de miedo (incertidumbre, estrés, desconfianza, agobio, opresión, y sobre todo, ansiedad). Esta desregulación era percibida como cambios drásticos de humor, pasando por momentos de regulación a momentos de desregulación (alegría vs. tristeza, esperanza vs. desesperanza, estabilidad vs. malestar emocional, calma vs. irritabilidad, acostumbramiento vs. incertidumbre, desgano vs. productividad, ánimo vs. aburrimiento, y tranquilidad vs. hiperactivación). Si bien hubo emociones positivas como la gratitud y esperanza, estas fueron más ‘variantes’ ya que eran interrumpidas por las malas noticias reportadas diariamente y los retrocesos a fases más estrictas del confinamiento.

Consecuencias a nivel familiar

Hubo una percepción de mayor unidad y mejor convivencia familiar, siendo esta una de las consecuencias positivas del confinamiento. Reportaron que, sobre todo al inicio, hubo mayor empatía, valoración de los vínculos y adaptación a las nuevas formas de interacción. Se respetaban los tiempos de cada uno y las opiniones del otro, lo que se traducía en una mayor tolerancia, apoyo incondicional, y en una mayor comunicación. Para algunos, mejoró la convivencia diaria al encontrar nuevas formas de entretención, estando abiertos a experimentar aprendizajes positivos para adaptarse al nuevo contexto, y pasando más tiempo con sus hijos en el caso de los que se encontraban criando. Sin embargo, para otros aumentaron los problemas relacionales con el paso del tiempo, llevándolos a discutir más debido a las labores del hogar, las características personales de los miembros, la situación financiera disminuida, el no cumplimiento de las medidas de cuidado, y en algunos casos, por tener que acostumbrarse nuevamente a las reglas parentales al retornar al núcleo familiar por necesidad. En resumen, cada vez había menos tolerancia y menos comunicación entre los miembros de la familia, por lo que se anhelaba tiempo y espacio para estar solo, o para estar con la pareja.

Consecuencias a nivel social

Se llegó a valorar como nunca el contacto y los espacios de socialización. Se construyeron relaciones más empáticas, se valoraron las expresiones de afecto, se prefirió la calidad por sobre la cantidad de tiempo, se aprendieron nuevas formas de resolución los conflictos, se construyeron nuevas formas de relación comunitaria y hubo más preocupación por el contexto social (ej., generando comunidad, buscando formas alternativas de ayuda, estableciendo nuevos lazos vecinales, etc.). No les fue difícil utilizar la modalidad online para interactuar, pero sí les costó adaptarse a la idea de que esta fuera la única forma de contacto para mantener y reforzar los vínculos socioafectivos. La mayoría añoraba retomar la convivencia presencial con los amigos, pero para otros, esta situación facilitó un aislamiento voluntario para ocultar el estado anímico y la sensación de vulnerabilidad. En otros casos, el confinamiento puso a prueba los vínculos debido a la aparición de conflictos asociados con la comunicación no presencial y poco fluida, que aumentaba la sensación de impotencia. Una sensación compartida por la mayoría de los estudiantes fue el distanciamiento de la red de amigos debido al agotamiento de contacto online obligado con los compañeros de la universidad. Se hacía difícil resolver los conflictos interpersonales al existir más agresividad y más intolerancia a las opiniones contrarias. En el caso de los más jóvenes, si bien era cierto que añoraban la convivencia presencial con amigos, también existía mucha inseguridad frente a los futuros vínculos sociales.

Consecuencias a nivel académico

Fue posible identificar consecuencias positivas y negativas en el ámbito académico. Hubo dos principales consecuencias positivas: una adaptación necesaria al nuevo contexto académico y una valoración más positiva del tiempo. La adaptación, por ejemplo, les permitió: a) desarrollar una mayor flexibilidad y tolerancia consigo mismos y con los otros; b) realizar los cambios necesarios dentro de la estructura física del hogar para reestructurar los espacios de estudio y ocio; c) aprovechar la alfabetización digital permanente, aprendiendo nuevas y necesarias herramientas para su formación y futura vida profesional; y d) planificar, organizar y adecuar sus propios horarios de estudio/trabajo). La valoración más positiva del tiempo claramente fue el resultado de eliminar o reducir los tiempos de traslado (en el caso de aquellos que continuaron trabajando presencialmente) y darle más relevancia al tiempo de convivencia familiar.

Si bien la modalidad online había sido una estrategia utilizada con fines pedagógicos, su uso solía ser ocasional y no la única opción para la formación. Esto generó dos consecuencias negativas importantes: la sensación de mayor cansancio debido al estrés académico y una frustración frente al futuro laboral, en el caso de los que estaban en el último año de la carrera. Migrar a la modalidad online de un día para otro trajo consigo dificultades para organizarse, incluso para los que eran nativos digitales, y más aún en el caso de los estudiantes con menos poder adquisitivo, que no contaban en casa con equipos y conexión a internet adecuada. En este sentido, el confinamiento hizo más visible los problemas de desigualdad social ya existentes en la población.

Algunas de las razones que contribuyeron a hacer más difícil la adaptación de los estudiantes fueron: a) dificultades de concentración que los hacía preferir las clases asincrónicas debido a una permanente sensación de tiempo muerto; b) sensación de mayor sobrecarga, asociada a la fusión de los espacios de ocio y estudio, al incumplimiento de los horarios académicos, y al estrés adicional de cumplir con el doble/triple rol de estudiar/trabajar/criar; y c) necesidad de una proactividad obligada en los propios procesos de aprendizaje (ej., implementar estrategias de concentración, utilizar calendarios para organizarse y recurrir a distintas técnicas de estudio). Con el tiempo fue aumentando el nivel de frustración debido a la incertidumbre producto de la improvisación, enlentecimiento y aplazamiento de algunas actividades académicas, el cuestionamiento frente al futuro laboral, la disminución del rendimiento académico, el aumento de la autocrítica por sentirse ineficientes, y en algunos casos, debido a la falta de consideración por parte de la institución académica.

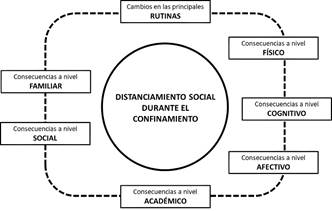

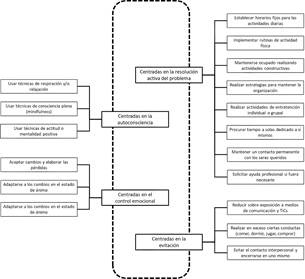

Estrategias de afrontamiento percibidas como efectivas

Las distintas estrategias empleadas por los estudiantes para afrontar efectivamente las consecuencias del confinamiento fueron agrupadas en cuatro grandes grupos (ver Figura 3). Se identificaron ocho estrategias usadas para intentar resolver el problema de manera activa: a) establecer horarios fijos para planificar y regular las actividades cotidianas dentro del hogar (ej., dormir, comer, trabajar, descansar e higiene personal); b) implementar nuevas rutinas de actividad física (ej., ejercicio físico, yoga, danza, caminar o andar en bicicleta); c) mantenerse ocupado realizando actividades constructivas (ej., académicas, profesionales y cotidianas dentro del hogar); d) mantener en lo posible la organización (ej., utilizar agendas para registrar tareas pendientes, definir horarios específicos para tareas específicas, colocarse metas realistas, separar en lo posible los espacios dentro del hogar, adaptar las técnicas de estudio, hacer pausas activas y evitando las actividades monótonas); e) realizar actividades de entretención individuales y/o grupales (ej., ver series, películas o videos, jugar solos o en línea, cantar, escuchar música, tocar un instrumento musical, grupos de lectura o cocinar); f) procurar tiempo a solas para dedicarlo completamente a sí mismos (ej., pintar, leer, escribir o hacer jardinería); g) procurar el contacto permanente con familiares y amigos, presencial o virtual, adecuándose a las situaciones para evitar generar conflictos de convivencia, y solicitando ayuda cuando sea necesario; y h) solicitar ayuda profesional en caso de ser necesario (ej., médica, psicológica y/o psiquiátrica), sobre todo considerando el alto nivel de sintomatología depresiva y ansiosa que presentaban.

Hubo otro grupo de estrategias empleadas para el logro de una mayor autoconsciencia, entre las que se destacan: a) uso de técnicas de respiración y/o relajación aprendidas por cuenta propia y practicadas con regularidad; b) uso de técnicas de consciencia plena o mindfulness, como una forma de calmar la mente y enfocar la atención, sobre todo practicando la toma de consciencia corporal y el autocuidado consciente (ej., evitando el contacto con personas que generaban malestar o rechazo); y c) uso de técnicas para desarrollar una actitud o mentalidad positiva (ej., valorando positivamente la pandemia, riéndose de uno mismo, practicando el agradecimiento y la autocompasión).

Independientemente de que las estrategias antes mencionadas pudiesen tener un efecto directo o indirecto en la regulación emocional, solo algunos estudiantes fueron capaces de reportar el uso explícito de estrategias centradas en el control emocional: a) aceptando los cambios y elaborando las pérdidas con una actitud flexible y equilibrada para evitar descompensarse; b) adaptándose a los cambios de estado de ánimo tomando consciencia de las propias emociones negativas sin exigirse ni negarlas; y c) reconociendo los beneficios emocionales de tener una mascota, sobre todo en el caso de los estudiantes que se encontraban viviendo solos durante el confinamiento.

Nota. Se incluyen ejemplos de cada categoría al final en un Apéndice.

Figura 3 Estrategias de afrontamiento que resultaron efectivas durante el confinamiento

Y finalmente, hubo tres estrategias centradas en la evitación: a) redujeron la sobre exposición a los medios de información y tecnologías de información, dedicando tiempo a buscar información fiable y útil; b) evitando realizar ciertas conductas en exceso (ej., consumo de alcohol, marihuana o estupefacientes); y c) encerrándose en sí mismos como una manera de evitar tener contacto social. Todas estas medidas fueron consideradas como formas de desconexión de la realidad frente a situaciones límites que sobrepasaban los propios recursos para afrontarla.

Discusión

Este es uno de los primeros estudios cualitativos realizados en Chile acerca de ‘lo que les pasó’ a los estudiantes universitarios durante el primer año de confinamiento debido a la pandemia por COVID-19 y, por lo tanto, los hallazgos emergentes se comprenden a la luz de este contexto. Para los universitarios chilenos la pandemia y las medidas de confinamiento fueron una experiencia caótica debido al aislamiento, la pérdida de sus rutinas diarias, la sensación de falta de control, la permanente sensación de incertidumbre y las restricciones asociadas al contacto social, que fueron progresivamente aumentando el malestar físico y psicológico en distintos ámbitos de su funcionamiento. Este malestar físico tenía que ver directamente con la alteración de los ciclos de sueño, los hábitos alimenticios y el aumento del comportamiento sedente. Se fueron sintiendo progresivamente más cansados, somnolentes, desganados, con aumento de peso y con dolores físicos, lo que era coincidente con la mayoría de las investigaciones (Brooks et al., 2020; Carvacho et al., 2021; Mac-Ginty et al., 2021; Martínez et al., 2021; Prowse et al., 2021; Reyes-Molina et al., 2022), que dejaban en evidencia un aumento de la sintomatología ansiosa y depresiva que repercutía negativamente en los hábitos saludables de los individuos.

Además, los estudiantes vieron interrumpidas sus actividades rutinarias y de distracción fuera del hogar, que resultan claves para su bienestar psicológico y su formación profesional. Presentaban mayores niveles de angustia y preocupación durante la pandemia, en comparación con adultos ya profesionales (Cañas-Lerma et al., 2021; Carvacho et al., 2021), porque echaban de menos la supervisión permanente acostumbrada por parte de sus docentes, y porque se les exigió una proactividad y un nivel de organización al que no estaban acostumbrados. Tes cierto que tenían un mayor control de sus tiempos y horarios, sin embargo, debieron aprender a lidiar con la angustia asociada a una modalidad de aprendizaje para la cual no estaban preparados, y que además tenía en sí misma varias limitaciones: sensación de mayor sobrecarga, incumplimiento de los horarios académicos, preferencia por las clases asincrónicas, falta de motivación debido a la monotonía, estrés adicional frente a expectativas del doble/triple rol de estudiar/trabajar/criar, y la fusión de los espacios de ocio/estudio en del hogar (Lovón & Cisneros, 2020). Todo esto fue impactando su productividad y rendimiento académico, al punto de que ya para agosto de 2020 se estimaba que la pérdida de aprendizajes oscilaría de un 64% a un 95%, dependiendo del quintil de ingresos y del tiempo que se prolongó el confinamiento. Incluso, llevó a muchos estudiantes a cuestionar su futuro como profesionales, en vista de que se percibían a sí mismos sin el mínimo necesario para poder enfrentar los desafíos del mundo laboral (Cao et al., 2020; Cáceres-González et al., 2023; Mac-Ginty et al., 2021).

Sin embargo, no todo fue negativo ya que también lograron reconocer consecuencias positivas, tales como: desarrollaron autónomamente habilidades requeridas para obtener un rendimiento aceptable, pudieron practicar mayor tolerancia consigo mismos y con otros, adaptaron los espacios en el hogar para mejorar su atención y concentración, aprendieron a organizar sus propios tiempos, y valoraron el aprendizaje permanente de herramientas digitales que facilitaron su formación online. Fueron de a poco adaptándose a esta situación traumática y viéndose a sí mismos como personas capaces y resilientes (Seligman, 2003). Encontraron formas creativas de mantener los vínculos afectivos utilizando todas las posibilidades de contacto ofrecidas por las tecnologías digitales (Sommerlad et al., 2021). Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que la pandemia les había permitido revalorar el contacto social y los espacios de socialización, teniendo que adaptarse a ‘lo online’ como única forma de interacción, pero manteniendo siempre la añoranza de retomar prontamente las relaciones ‘presenciales’. Sin embargo, en la práctica se sabe que la vuelta a la nueva presencialidad también trajo consigo ansiedad social, que corresponde a la dificultad de estar en situaciones donde estamos expuestos a hablar en público, o relacionarnos con otros,

Un elemento que estuvo muy presente en el relato de los estudiantes más jóvenes fue la posibilidad de construir relaciones más empáticas durante la pandemia, lo que fue coincidente con estudios que planteaban la existencia de un menor nivel de empatía en los universitarios antes de la pandemia, y que además suele disminuir a mayor edad y a mayor experiencia profesional (Cañas-Lerma et al, 2021; Jiang et al., 2021). En el caso de los estudiantes chilenos, esta mayor empatía también pudo estar relacionaba con la crisis vivida en el país cinco meses antes denominada estallido social, y en el cual los jóvenes chilenos salieron a las calles exigiendo una sociedad más justa y una mayor participación social para realizar transformaciones sociales (Rivera-Aguilera et al., 2021; Rozas-Bugueño & Somma, 2020).

En ese sentido, se podría pensar que la pandemia llegó para aumentar más todavía la comprensión del sufrimiento de los demás, siendo para algunos más empáticas las mujeres (Worly et al., 2019) y para otros, más empáticos los varones (Cossío Ale de Preciado et al., 2023). Esto podría explicar por qué la mayoría de los participantes se sintió responsable de buscar distintas opciones de convivencia familiar, nuevas dinámicas de interacción social, y formas alternativas de ayuda comunitaria, lo que habla de un comportamiento prosocial producto de la empatía hacia las personas que necesitaban algún tipo de ayuda. Jiang et al. (2021) demostraron que la responsabilidad social en estudiantes universitarios mediaba parcial y significativamente la relación entre empatía y comportamiento prosocial, por lo que sentirse parte de la sociedad y hacer una contribución social durante el confinamiento, les ayudaba a afrontar más adaptativamente las consecuencias de la pandemia. Incluso se observó que, a mayor apoyo social, la probabilidad de presentar malestar psicológico y trastornos psiquiátricos era menor (Serafini et al., 2020), lo que indica que se trataba de un factor protector importante. Casimiro-Urcos et al. (2020) demostraron que los estudiantes durante la pandemia tendían a presentar conductas asertivas ante el aislamiento social, es decir, eran capaces de expresar y argumentar sus opiniones respetando siempre los derechos y creencias de los demás.

El problema es que el aislamiento social prolongado fue disminuyendo la sensibilidad social individual y, por lo tanto, se fueron reduciendo también los niveles de empatía. Esto se observó en el agotamiento progresivo de contacto obligado experimentado con familiares y compañeros de la universidad, que terminó generando conflictos relacionales debido a la convivencia, falta de comunicación, realización de las labores domésticas, las características personales de los individuos, la situación financiera disminuida, el no cumplimiento de las medidas de autocuidado, la impotencia que producía la poca fluidez de la comunicación online, la menor tolerancia a opiniones contrarias, etc., que sin duda contribuyeron a aumentar la sintomatología ansiosa y depresiva de los estudiantes (Chen & Lucock, 2022; Martínez et al., 2021; Salinas-Oñate et al., 2023).

Para hacerle frente a todas estas consecuencias, los universitarios fueron aprendiendo a utilizar de manera efectiva diversas estrategias de afrontamiento, mostrando similitudes en ciertas estrategias específicas, pero también mostrando diferencias dependiendo de la situación. La comunicación virtual permanente con sus redes de apoyo más estrechas fue la estrategia más usada al inicio de la pandemia, ya que les permitió desahogarse emocionalmente. Esta estrategia fue más utilizada por los estudiantes más jóvenes, mientras que los mayores o más avanzados en su formación, prefirieron estrategias más activas (Babicka-Wirkus et al., 2021). Sin embargo, al aumentar el tiempo de confinamiento los jóvenes se fueron sintiendo más impotentes y frustrados frente a las restricciones que existían para interactuar presencialmente, llevándolos a un cansancio de contacto obligado que aumento la sensación de angustia y soledad experimentada (Ellis et al., 2020). Por lo tanto, se hizo necesario optar por estrategias más centradas en soluciones más activas y una mayor autoconsciencia, y no tanto en estrategias centradas en lograr el control emocional. Una de las acciones más realizadas fue la búsqueda activa de apoyo en las relaciones interpersonales cercanas (Salinas-Oñate et al., 2023), lo que era visto como una acción activa que permitía desarrollar o fortalecer los propios recursos personales. Por ejemplo, Akbar y Aisyawati (2021) demostraron que los estudiantes durante la pandemia utilizaban mayormente estrategias que los hacía sentir que estaban ‘haciendo algo’ consciente y activamente para afrontar la pandemia, lo que implica realizar esfuerzos cognitivos y conductuales para intentar reducir el estrés percibido (Lazarus & Folkman, 1984).

Este estudio tiene varias limitaciones, iniciando con el proceso empleado para la selección de los participantes y la producción de los datos de manera online, en lugar de realizar entrevistas presenciales. Se podría pensar que los resultados obtenidos corresponden a los estudiantes que estuvieron más motivados para participar, dejando fuera tal vez a estudiantes con un mayor nivel de malestar físico y psicológico, que pudiera estar afectando su percepción y racionalidad. También hubo una elevada proporción de estudiantes mujeres (82%) motivadas a participar de la investigación, que dio lugar a un marcado desequilibrio de género en la muestra total. Así mismo, a pesar de que hubo una representación de casi todas las regiones del país, la mayor parte de la muestra total estuvo concentrada en la región metropolitana (60%).

Implicancias

La gran cantidad de investigaciones realizadas durante la pandemia (en su mayoría cuantitativas), ha permitido concluir que el impacto de esta pandemia en la salud mental es mucho más heterogéneo de lo que se puede imaginar, lo que obligó a optar por metodologías cualitativas para profundizar en la comprensión del fenómeno, y además focalizar en los distintos grupos de población en riesgo. Esperamos que estos resultados sean un avance en la comprensión de las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en la población de estudiantes universitarios chilenos, pero además haber identificado las estrategias que resultaron más efectivas para lograr tolerar y reducir el malestar físico y psicológico. Ahora, se sabe que estas consecuencias han empeorado durante la fase de remisión (Zhang et al., 2021), lo que ha obligado a seguir evaluando el impacto de la implementación de programas de intervención física y psicológica basados en las necesidades específicas que ha ido requiriendo este grupo de riesgo desde su retorno a la presencialidad (Orrego, 2023). Es necesario continuar realizando evaluaciones diagnósticas oportunas, precisas y periódicas, con el fin de monitorear la persistencia, aumento o reducción del malestar físico y psicológico producto de la pandemia. Los estudiantes se vieron enfrentados a hacerle frente a desafíos distintos y complejos de adaptación personal y relacional, pero también es responsabilidad de las instituciones de educación superior continuar adoptando acciones adicionales, específicas y diferenciadas que posibiliten y garanticen el bienestar de sus estudiantes, sobre todo con aquellos que cursaron sus primeros años de formación en modalidad online (Babicka-Wirkus et al., 2021).