En los últimos años la inseguridad se ha posicionado como uno de los principales problemas que preocupa a la sociedad en México. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023 el 74.6% de la población mexicana mayor a 18 años percibió su estado como inseguro (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2023). Así también, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) demostró que en el 27% de los hogares en México hubo al menos una persona víctima de un delito, como, por ejemplo, robo o asalto a mano armada (INEGI, 2023). A pesar de que la inseguridad es un problema presente cotidianamente en México resulta interesante que exista poca literatura que analice la relación de la inseguridad y/o el miedo al delito en el bienestar de la sociedad (Alfaro Beracochea et al., 2021; Gray et al., 2011; Vera et al., 2017). El miedo al delito es definido como la preocupación por sufrir un evento negativo, la percepción de riesgo subjetivo o la evaluación e interpretación del entorno mediato que construye un significado social del riesgo (Jackson, 2005).

El bienestar social se ha definido como la valoración que las personas realizan de las circunstancias y el funcionamiento de la sociedad (Blanco & Díaz, 2005; Keyes, 1998). El bienestar ha presentado una asociación con el miedo al delito, pero dicha relación no ha quedado del todo clara. Algunos estudios han encontrado una relación negativa entre el miedo al delito y el bienestar social (Alfaro-Beracoechea et al., 2018; Muratori & Zubieta, 2016). A su vez, las dimensiones del bienestar social han obtenido resultados variados respecto al miedo al delito. Los estudios han evidenciado que la actualización social, la coherencia social y la aceptación social resultan ser menores cuando se presentan mayores niveles de miedo al delito (Martínez-Zelaya et al., 2016; Muratori & Zubieta, 2013, 2016). A pesar de lo anterior descrito, en un estudio más reciente en México de Alfaro-Beracoechea et al. (2021) se encontró que ninguna dimensión del bienestar social obtuvo una relación significativa con miedo al delito. Así también, otros estudios han encontrado que el miedo al delito no genera un efecto negativo en el bienestar (Gray et al., 2011; Rader, 2017).

Otra variable que ha sido analizada en los estudios de miedo al delito y que es de interés para la presente investigación, son las emociones que han sido definidas como percepciones que tienen elementos motivacionales que influencian la cognición y movilizan las acciones de los sujetos (experiencia motivacional) (Cárdenas et al., 2013). La relación entre miedo al delito y emociones negativas no ha quedado clara ya que la evidencia ha arrojado que tanto el miedo al delito como las emociones negativas pueden ser predictores entre sí (Jackson, 2009; Leiva & Ramírez, 2021; Reyes-Sosa et al., 2020). Por ejemplo, algunos estudios han evidenciado que altos niveles de miedo al delito tienen un efecto directo y promueven mayores niveles de emociones negativas (por ejemplo, la tristeza, el miedo o la ansiedad) (Alfaro Beracochea et al., 2021; Golovchanova et al., 2021; Rader, 2017). Otros estudios por su parte han demostrado como el miedo al delito disminuye las emociones positivas. La preocupación sobre el delito afecta negativamente a la felicidad, caracterizada como un estado de constantes emociones positivas (Andreescu, 2010; Graham & Chaparro, 2011; Krulichova, 2018). Así también, las personas que experimentan más optimismo presentan menos inseguridad (Graham & Chaparro, 2011). Al igual que con las emociones negativas (Rader, 2017), el efecto miedo al delito-emociones puede darse en diferentes sentidos. Un efecto que se ha encontrado en la literatura (y que ha sido poco analizado) que ha relacionado a las emociones y el miedo al delito es que este último, puede formar una perspectiva de desesperanza sobre el ambiente o clima social, lo que conlleva a tener una mayor percepción negativa del mundo (Gray et al., 2011; Martínez-Zelaya et al., 2016; Muratori & Zubieta, 2013).

La percepción negativa del mundo hace referencia a la idea de concebir al mundo como peligroso e incierto, lo que puede promover altos niveles de desconfianza en las relaciones interpersonales e incluso puede ocasionar que uno mismo se perciba como alguien sin oportunidades (Ruiz et al., 2003). Así, se ha encontrado en la literatura una asociación positiva y significativa entre la percepción negativa del mundo y el miedo al delito (Ruiz, 2008; Ruiz et al., 2003). En este sentido, cuando se tiene una concepción del mundo como dañina e incierta, se presentará en mayor medida altos niveles de miedo al delito (Callanan & Rosenberg, 2015; Shaphira y Simon, 2018; Stroebe et al., 2017; Warner & Thrash, 2019). Esto último, debido a que las personas perciben constantemente a su entorno como más amenazante y a ellos mismos como vulnerables frente al delito (May et al., 2010; Shaphira & Simon, 2018; Stroebe et al., 2017). Por el contrario, cuando se establecen en la vida cotidiana políticas públicas que promueven cuidar las áreas de la comunidad, así como las relaciones entre las personas, desde la perspectiva de la sociedad disminuyen los niveles de miedo al delito (Allik & Kearns, 2017; Ávila et al., 2016; Callanan & Rosenberg, 2015; Vera et al., 2017).

En base a lo anterior señalado y observando que el miedo al delito tiene diversos efectos entre las sociedades que lo viven. El presente estudio tiene como finalidad conocer el efecto que tiene el bienestar social (sus subdimensiones), las emociones [positivas-negativas] y la percepción negativa del mundo en el miedo al delito en jóvenes universitarios mexicanos. Se proponen como variables independientes el bienestar social, las emociones y la percepción negativa del mundo ya que caen en el plano de las percepciones (Blanco & Díaz, 2005; Keyes, 1998), y pueden ser considerados como procesos psicológicos previos al miedo al delito y que pueden afectar la expresión de éste. Por tal razón, que el miedo al delito se proponga como variable dependiente. Estudios previos han demostrado que a pesar de que en el tejido social se presentan altos niveles de inseguridad, en la sociedad no se perciben altos niveles de miedo al delito. Esto último, pudiera demostrar que son estas variables independientes las que ocasionan que el tejido social se perciba estable y ordenado (Alfaro-Beracochea et al., 2021; Golovchanova et al., 2021; Gray et al., 2011; Rader, 2017). Además, esta investigación propone una aproximación al análisis del miedo al delito en jóvenes universitarios. Es importante destacar que a pesar de que existe literatura de la dicotomía miedo al delito-jóvenes universitarios (Dahod, 2009; Köseoglu, 2021; Pengid & Peltzer, 2016), este estudio presenta la particularidad de estudiar esta relación en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios, más allá del entorno educativo.

Método

Diseño

El diseño del presente estudio es de carácter cuantitativo, con un diseño transversal de alcance explicativo. Se realizó la medición del miedo al delito, el bienestar social y la percepción negativa del mundo y las emociones positivas y negativas. Se aplicó un cuestionario ad hoc para la caracterización de variables sociodemográficas. Además, se aplicaron escalas estandarizadas para caracterizar las variables del estudio.

Participantes

Una muestra no probabilística de 152 jóvenes universitarios participó en esta investigación. Del total de participantes, es la universidad pública la procedencia mayoritaria (84.8%; 2.1% Universidad privadas; 13.1% no contesta), el 55.3% eran mujeres y el 44.7% hombres, y presentan una media de edad de 22.56 años (DT = 3.30; Min = 18; Max = 52). Todos los participantes eran residentes de San Luis Potosí al momento de responder la encuesta. Respecto al nivel económico los participantes señalaron pertenecer 8.3%, a la clase baja el 79.6% a la clase media y el 12.1% a la clase alta. Por último, cabe señalar que del total de participantes el 59.9% no trabajaba y el 40.1% si trabajaba.

Instrumentos

Se utilizó un cuestionario ad hoc para las variables de caracterización sociodemográfica, entre las cuales se encuentran sexo, edad, tipo de universidad en la que estudia, nivel socioeconómico percibido, y si trabaja o no trabaja, entre otras.

Escala de bienestar social de Keyes (Blanco & Díaz, 2005)

Escala de 33 ítems que se centra en medir cinco aspectos principales sobre la percepción del individuo en torno a su ambiente social: la aceptación social (por ejemplo, “creo que la gente no es de fiar o creo que las personas solo piensan en sí mismas”), la integración social (por ejemplo, “siento que soy una parte importante de mi comunidad o creo que la gente me valora como persona”), la actualización social (por ejemplo, “para mí el progreso social es algo que no existe o la sociedad no ofrece alicientes para personas como yo”), la contribución social (por ejemplo, “creo que puedo aportar algo al mundo o pienso que lo que hago es importante para la sociedad”) y la coherencia social (por ejemplo, “no entiendo lo que está pasando en el mundo o el mundo es demasiado complejo para mí”). El intervalo de respuesta de la escala va de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo. Los coeficientes de fiablidad pueden observarse en la tabla 1.

Escala miedo al delito (Vozmediano et al., 2008)

Escala que mide una lista de 14 delitos (por ejemplo, robo en la calle o agresión física) que atentan contra la seguridad. Algunos de los ítems son los siguientes “¿Ha sentido temor o inquietud por la posibilidad de ser víctima de estos delitos?” El intervalo de respuesta de la escala es de 1 = nunca a 5 = siempre. Los coeficientes de fiablidad pueden observarse en la Tabla 1.

Cuestionario de percepción negativa del mundo (Ruiz et al., 2003)

Escala que mide las creencias sobre la negatividad percibida en torno al mundo social. Esta escala se compone de 22 ítems (por ejemplo, “últimamente me siento inseguro de todo lo que me rodeo o tengo el control de lo que me sucede en la vida”) y tiene un intervalo de respuesta que va de 1 = totalmente en desacuerdo a 4 = totalmente de acuerdo. Los coeficientes de fiablidad pueden observarse en la Tabla 1.

Escala de emociones positivas y negativas de Fredrickson (Páez, 2014)

Escala compuesta por 10 ítems que miden emociones (positivas y negativas) derivadas de situaciones sociales. Dentro de los ítems de emociones positivas se encuentra “¿Cuán divertido, entretenido o chistoso te has sentido?” Mientras que para las emociones negativas se encuentra “¿Cuán triste, desanimado o infeliz te has sentido?” El intervalo de respuesta de la escala va de 0 = nada a 4 = mucho. Los coeficientes de fiablidad pueden observarse en la Tabla 1.

Procedimiento

Para aplicar los cuestionarios a los estudiantes se solicitó permiso al consejo directivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí [UASLP]. Una vez otorgado el permiso de los directivos en horas lectivas a los participantes se les expuso el interés del estudio. A los participantes que aceptaron responder el cuestionario se les entrego un consentimiento informado que declaraba que todas sus respuestas eran completamente anónimas y que los datos recolectados se utilizarían solo con fines académicos. Por último, cabe mencionar que miembros del grupo de investigación debidamente capacitados aplicaron los cuestionarios en horas lectivas.

Análisis de datos

Se realizaron análisis descriptivos para obtener las medias y desviaciones típicas. Para observar las diferencias entre los distintos niveles de miedo al delito (alto, medio y bajo) con respecto al bienestar social (subdimensiones), las emociones positivas-negativas y la percepción negativa del mundo, se llevaron a cabo análisis de varianza (ANOVA). También se realizaron análisis de correlación con el fin de medir la relación entre el miedo al delito con el resto de las variables (bienestar social y subdimensiones, emociones positivas-negativas y percepción negativa del mundo). Finalmente, las regresiones de pasos sucesivos se utilizaron con todas las variables para conocer su efecto en el miedo al delito. El programa estadístico utilizado para el análisis de los datos fue el SPSS versión 26.

Resultados

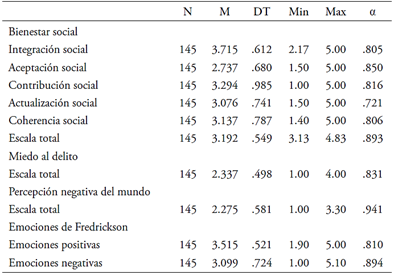

En la tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables de estudio. Los resultados de la muestra en la escala de bienestar son considerados medios, ya que tanto las diferentes dimensiones como la escala total se encuentran en puntajes en torno a la media teórica. El puntaje más alto es el de integración social (M = 3.715; SD = .612) seguido por el de contribución social (M = 3.294; SD = .985), mientras que la dimensión de aceptación social (M = 2.737; SD = .680) tuvo los puntajes más bajos de las distintas dimensiones, incluso más baja que la media teórica.

Tabla 1 Estadísticos descriptivos y de fiabilidad para el bienestar social (total y sus subdimensiones), miedo al delito, percepción negativa del mundo y emociones positivas-negativas de Fredrickson

Nota. Bienestar social: intervalo respuesta = (1) totalmente en desacuerdo - (5) totalmente de acuerdo.

Miedo al delito: intervalo respuesta = (1) Nunca - (5) Siempre. Percepción negativa del mundo: Intervalo respuesta = (1) totalmente en desacuerdo - (4) totalmente de acuerdo. Emociones positivas y negativas: Intervalo de respuesta (0) nada - (4) mucho.

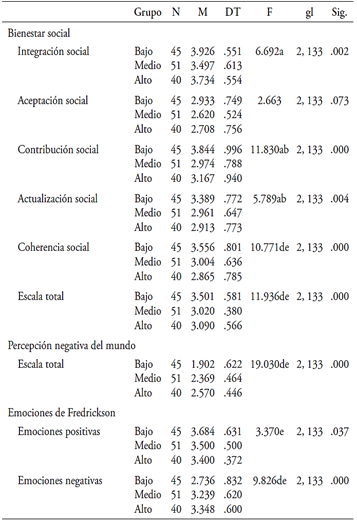

Con el objetivo de conocer las diferencias en las distintas variables del estudio dado los distintos niveles de miedo al delito, es que se realizaron análisis de descriptivos y se identificaron los percentiles 33.3 y 66.6. Esto permitió obtener los puntajes de corte para agrupar a los sujetos de acuerdo a los niveles de miedo al delito bajo, medio y alto, y así poder contrastar la hipótesis de congruencia del miedo al delito. Los resultados del miedo al delito aparecen en la Tabla 2. Los análisis en todas las comparaciones obtuvieron niveles significativos, ha excepción de la dimensión de Aceptación Social (Mbajo = 2.933, DTbajo = .749; MMedio= 2.620, DTMedio = .524; MAlto = 2.708 , DTAlto= .756; F(2, 133) = 2.633; p. = .073). Por una parte, se encontró que el grupo que experimenta niveles de miedo al delito bajo son los que presentan mayores niveles de bienestar social general, así como en todas las subdimensiones.

Por otra parte, es importante señalar que el grupo de los participantes que experimentaron niveles de miedo al delito bajos, son los que presentan mayores niveles de emociones positivas. Como era de esperar, el grupo que presenta niveles de miedo alto muestra el mayor nivel de emociones negativas. Algo importante a analizar también, es el hecho de que el grupo que tiene altos niveles de miedo al delito, son los que presentan una mayor percepción negativa del mundo.

Prueba Post Hoc Tukey (homogeneidad de varianza): a) diferencia de medias en miedo al delito entre grupo de nivel bajo y medio, b) diferencia de medias en miedo al delito entre grupo de nivel bajo y alto, c) diferencia de medias en miedo al delito entre grupo de nivel medio y alto.

Prueba Post Hoc Games-Howell (sin homogeneidad de varianza): d) diferencia de medias en miedo al delito entre grupo de nivel bajo y medio, e) diferencia de medias en miedo al delito entre grupo de nivel bajo y alto, f) diferencia de medias en miedo al delito entre grupo de nivel medio y alto.

Tabla 2 Comparación de medias entre grupos por niveles de miedo al delito (niveles bajo, medio y alto) en las variables del estudio

Nota. Significatividad estadística: * p. < .05; ** p. < .01; *** p. < .001

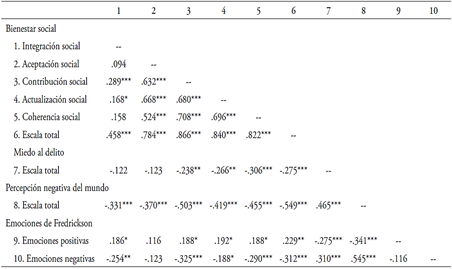

El análisis de correlaciones se llevó a cabo para analizar la relación de todas las variables con el miedo al delito. Así, tal y como se puede observar en la Tabla 3, las dimensiones del bienestar que se relacionan con el miedo al delito son contribución social (r = -.238; p. = .004), actualización social (r = -.266; p. = .001) y coherencia social (r = -.306; p. < .001). La escala total de bienestar social se relacionó de forma inversa y significativa con el bienestar al delito (r = -.275; p. < .001). La relación del miedo al delito con las emociones positivas (r = -.341; p. < .001), es de tipo negativo y significativo. Las emociones positivas se relacionaron de forma positiva con el miedo al delito (r = .545; p. < .001), al igual que la percepción negativa del mundo (r = .465; p. < .001).

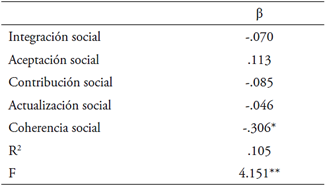

Se realizó un análisis de regresión de las dimensiones del bienestar social sobre el miedo al delito. Los resultados muestran que la subdimensión que predicen el miedo al delito es la de coherencia social. Es decir, aquellas personas que perciben que la sociedad funciona de forma coherente y, ya que se relaciona con una magnitud fuerte con actualización social (r = .696; p. < .001), que avanza hacia mejor presentan menores niveles de miedo al delito. De acuerdo con este resultado (Tabla 4), el miedo al delito puede ser un indicador de la pertenencia social, es decir, parece que el miedo al delito es una forma identitaria entre la sociedad mexicana que promueve estrategias de afrontamiento.

Tabla 3 Correlaciones para el bienestar social y sus subdimensiones, el miedo al delito, la percepción negativa del mundo y las emociones positivas y negativas de Fredrickson.

Nota. Nivel de significancia * p < .05; ** p < .01; *** p < .001

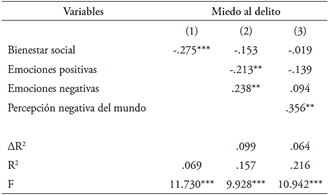

Tabla 4 Regresiones predictoras de las dimensiones del bienestar social sobre el miedo al delito

Nota: nivel de significancia * p. < .05; ** p. < .01; *** p. < .001.

A continuación, se utilizaron regresiones multiple de tipo lineal con las variables de bienestar social, emociones positivas y negativas y percepción negativa del mundo para explicar la varianza del miedo al delito (ver Tabla 5). En el modelo 1 el bienestar social (β = -.275; p. < .001) predice de manera negativa el miedo al delito, explicando su varianza en un 6.9%. En el modelo 2, con un 15.7% de la varianza explicada, el bienestar social (β = -.153; p. = n.s.) deja de ser significativo como predictor del miedo al delito. Sin embargo, las emociones positivas tienen un efecto negativo en el miedo al delito (β = -.213; p. = .008), mientras que las emociones negativas predicen de manera positiva al miedo al delito (β = .238; p. = .004). En el modelo 3, el bienestar social (β = -.019; p.= n.s.) y las emociones positivas (β = -.139; p. = n.s.) y negativas (β = .094; p.= n.s.) dejan de explicar el miedo al delito. Sin embargo, la percepción negativa del mundo presenta altos niveles de predictibilidad del miedo al delito (β = .356; p. < .001).

Discusión

Los hallazgos referidos al efecto de las subdimensiones del bienestar, las emociones positivas-negativas y la percepción negativa del mundo en el miedo al delito son similares a los reportados en estudios previos. Así, estos resultados han confirmado que los participantes que presentan óptimos niveles de bienestar general, en sus subdimensiones y emociones positivas perciben bajos niveles del miedo al delito (Alfaro-Beracochea et al., 2021; Golovchanova et al., 2021; Gray et al. 2011; Rader, 2017). Contrariamente y confirmando también resultados previos, se encontró que los participantes que reportan tener altos niveles de emociones negativas (por ejemplo, enfado, temor o estrés) y percepción negativa del mundo perciben altos niveles de miedo al delito (Alfaro Beracochea et al., 2021; Golovchanova et al., 2021; Martínez-Zelaya et al., 2016; Rader, 2017).

Un hallazgo relevante de la presente investigación, y que no se ha reportado en el contexto mexicano, es que el bienestar social puede considerarse un antecedente del miedo al delito de forma significativa y negativa (Martínez-Zelaya et al., 2016; Muratori & Zubieta, 2013, 2016).

El resultado anterior se puede atribuir a dos argumentos. El primero, el miedo al delito es un fenómeno que afecta y fragmenta el tejido social, en concreto, este fenómeno está asociado a la disminución de los niveles de contribución, coherencia y actualización social. Esto podría implicar que los individuos reduzcan sus niveles de pertenencia social y, sobre todo, que perciban que la sociedad y sus instituciones no serán capaces de mejorar en un futuro. Esto nos podría indicar que los niveles de bienestar social, es decir, la valoración que las personas realizan de las circunstancias y el funcionamiento de la sociedad, pueden reducir la percepción de miedo al delito.

El segundo argumento, tal y como se pudo observar en los análisis de regresión multiple, es que el bienestar perdió efecto explicativo prevaleciendo las emociones negativas y la percepción negativa del mundo (Callanan & Rosenberg, 2015; Gray et al., 2011; Muratori & Zubieta, 2013; Ruiz et al., 2003; Shaphira & Simon, 2018; Stroebe et al., 2017; Warner & Thrash, 2019). Este resultado permite evidenciar que la percepción del funcionamiento de la sociedad [bienestar social] se ve afectado cuando los individuos perciben que el contexto es inestable y peligroso [percepción negativa del mundo] lo que genera altos niveles de vulnerabilidad y emociones negativas. Por tal razón, resulta interesante observar que la única subdimensión del bienestar predice al miedo al delito es la coherencia social. Este resultado puede ser interpretado en dos sentidos: (i) a pesar de que los individuos perciban que su contexto es inestable e inseguro, si han construido una percepción positiva de que la sociedad y las instituciones pueden afrontar dicho fenómeno, la percepción del miedo al delito puede disminuir; sin embargo, (ii) cuando los individuos presentan altos niveles de percepción negativa del mundo, es decir, que el contexto es inestable e inseguro, potencia la aparición de altos niveles de miedo al delito. Al construirse una percepción negativa del mundo el sujeto considera que existen dificultades que no pueden ser controladas, como lo son los niveles de delitos establecidos al interior de la sociedad mexicana. Lo anterior, permite comprender la razón del por qué el bienestar se ve afectado: contextos con altos niveles de violencia e inseguridad promueven mayores niveles de vulnerabilidad y aumentan también la percepción de victimización. Es decir, la percepción de probabilidad de que se puede llegar a ser víctima de un delito o un hecho violento (Jackson, 2009).

Finalmente, un resultado que es importante destacar también es la relación entre la coherencia social y la actualización social, la cual es positiva y de una magnitud fuerte, lo que nos indica que personas que presenten una menor percerción de que la sociedad es coherente presentarán percepciones que la sociedad no avanza de una forma positiva. Este resultado, en conjunto con que la coherencia social predice el miedo al delito (Martínez-Zelaya et al., 2016; Muratori & Zubieta, 2013, 2016) nos permite hipotetizar que el miedo al delito es un componente identitario de la sociedad mexicana. Esto quiere decir que cuando surgen altos niveles de delitos, las personas paradójicamente promueven un sentido de comunidad y desarrollan estrategias de afrontamiento para sobrellevar el delito presente en su contexto cotidiano. Un ejemplo de esto pueden ser las autodefensas dentro del contexto mexicano o el aumento del sector privado en las viviendas (e.g fraccionamientos cerrados con seguridad privada). Por tal razón, Gray et al. (2011) evidenció que para controlar el delito las personas generaban ciertas actitudes de protección. Si bien, este efecto resulta interesante (estrategias de protección y miedo al delito), más estudios serán necesarios en un futuro que puedan explicar con mayor profundidad la relación entre estas variables.

Los resultados de este estudio permitieron demostrar que el miedo al delito se ha configurado como un problema en sí mismo, lo que ocasiona que este fenómeno afecte de diferente manera a las personas dependiendo de su contexto. Desde los resultados encontrados en esta investigación, parece que el miedo al delito se ha posiciona como un hecho social [algo externo del sujeto]. Así, tanto el bienestar [sus subdimensiones], las emociones y la percepción del mundo son percepciones propias [constructivistas] de un sujeto, es decir, las experiencias y las apropiaciones que las personas construyen del delito y su contexto es lo que permite valorar la vida cotidiana como algo grave o no, e incluso valorar que situaciones y circunstancias pueden modificar ciertos patrones conductuales cotidianos (e.g. las horas y formas de transportase a través de la ciudad). Por ello, en un futuro resultará beneficioso investigar las estrategias de afrontamiento a nivel individual y social, lo cual se considera pueda regular el temor sobre el delito y, por ende, permitiría también explicar el efecto que tiene la actualización social en el afrontamiento del delito.

Para finalizar, una limitación del estudio es haber sido realizado una muestra de universitarios y no de población general, por lo que este estudio solo se ha enfocado en personas jóvenes. Aún así los resultados son destacables y podrían extrapolarse a otros grupos sociales, ya que los niveles de violencia que se viven en México afectan a todos y trastocan la vida cotidiana de forma generalizada. Sin embargo, son los jóvenes los sujetos que mayormente se encuentran expuestos a violencia, además de sufrirla en mayor medida. Por ejemplo, la principal causa de muerte en jóvenes se relaciona con agresiones, y para el año 2022 del total de homicidios en el país el 35.28% se presentó en jóvenes (INEGI, 2022).