INTRODUCCIÓN

El conocimiento de las enfermedades del sistema ocular de los caninos y felinos domésticos es de gran importancia para los clínicos que se dedican a la atención de estas especies, ya que son reflejo de alteraciones locales y sistémicas (Ettinger y Feldman 2017; Hugues et al., 2019). Tista (2009) le confiere un gran interés al estudio de las en- fermedades del sistema ocular de los animales de compañía, entre las que sitúa a las de la órbita, los párpados y anexos, el globo ocular, dolencias igualmente referidas por Maggs et al. (2013).

En la clínica principal de animales afectivos de La Habana se brinda entre otros, desde 1990, el servicio de ‘Consulta de Oftalmología’, donde se atiende anualmente entre 450 y 500 animales afectivos y entre 20 y 40 animales de compañía no tradicionales (hámsteres [Mesocricetus auratus], curieles [Cavia porcellus], conejos [Orycto- lagus cuniculus], jicoteas [Trachemys decussata]). La atención a las aves ornamentales y de la fauna silvestre en esta provincia se ofrece en otra clínica especializada creada al efecto.

En 2014 se llevó a cabo un primer estudio retrospectivo describiendo los datos de- mográficos de perros y gatos que atendieron en consulta, así como las principales enfermedades oculares y de los anexos que fue- ron diagnosticados durante el periodo 2000- 2013 (Hugues y Torres, 2014). El presente estudio tuvo como objetivo realizar un estu dio similar para cubrir el periodo 2014-2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, trans- versal, en la Clínica Veterinaria de Animales Afectivos de La Habana «José Luis Callejas», Cuba. Se tomaron los datos registrados en las historias clínicas de perros (n=3186) y gatos (n=177) que se atendieron en la Consulta de Oftalmología debido a afecciones en los ojos o anexos (párpados, conjuntiva, sistema lagrimal) de origen local o sistémico entre enero de 2014 hasta diciembre de 2020.

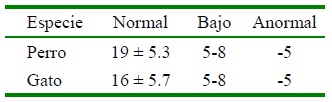

En la clínica se aplicaron los procedimientos recomendados por Tista (2009) y Diez Prieto (2013). De esta manera, las evaluaciones se iniciaron con la anamnesis, se- guido de los métodos exploratorios físicos oculares (tanto de lejos como de cerca), y complementarios, estableciendo un orden adecuado (primero los ojos y después las estructuras anexas). Para evaluar la producción lagrimal se utilizó el test de Schirmer (Cuadro 1).

Se efectuaron pruebas básicas de la visión (respuesta a la amenaza, seguimiento de un objeto [mota de algodón]) y prueba del laberinto. Se evaluaron los reflejos fotomotores pupilares en condiciones de suficiente luz y baja luminosidad y el examen a distancia (con linterna y oftalmoscopio). Después de proceder al examen de las estructuras oculares, se llevó a cabo la exploración sistemática de los anexos (párpados, conjuntiva, aparato lagrimal) en la luz y la oscuridad, con un foco de luz (linterna) y magnificación (lupa).

Se instiló fluoresceína para evaluar la integridad corneal, y se utilizó el tonómetro de Shiotz para evaluar la presión intraocular, tomándose los valores de 14-28 mmHg para perros y de 14-26 mmHg para gatos como referencias de presión intraocular (PIO) normal. Asimismo, dependiendo de los casos, se recomendaron análisis complementarios (laboratorio clínico, bioquímico, dermatológico, cultivos microbiológicos, etc.).

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS v. 19.0. Se obtuvieron números, distribuciones de frecuencia, porcentajes y rangos de las variables. Se realizó un estudio demográfico de los animales por especie, raza, sexo y edad (<11 meses, 1-5 años y >6 años). Los resultados se expresaron en números absolutos, que se calcularon sobre la base del número de animales atendidos. Se cuantificaron las enfermedades oculares según el área anatómica. La asociación entre las variables se exploró mediante la prueba Chi cuadrado. En todos los casos se utilizó un nivel de significación de 0.05. Toda la información recogida se manejó de forma confidencial, no se recogieron datos de identidad personal y la infor mación correspondiente a cada animal fue codificada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Datos Demográficos

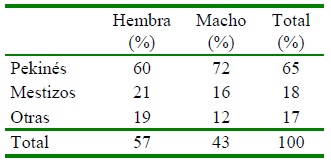

El total de animales atendidos en la consulta en el periodo 2014-2020 fue de 3363, siendo significativamente mayor en perros (n=3186) que en gatos (n=177) (p<0.001). La raza canina mayormente afectada fue la Pekinés (2070; 65%), seguida del grupo de perros mestizos (584; 18%). Otras razas aten- didas con menor frecuencia fueron la Chihuahua, Shih Tzu, Pug, Dachshund, Husky siberiano, Maltés mestizo, Cocker Spaniel, Teckels, Rottweiler, Staffordshire, Shar Pei y Beagle (532; 17%). Es importante indicar que la atención médica a ciertas razas caninas se les presta a través de los clubes cinológicos a los que pertenecen, de allí que el porcentaje de algunas razas o enfermedades oculares puede quedar sesgado. Tampoco se mencionan las enfermedades tumorales ya que se derivan al área de Oncología de este centro médico.

Cuadro 2 Distribución porcentual de perros atendidos en la Clínica Veterinaria de Animales Afectivos de La Habana “José Luis Callejas” con problemas oculares, según sexo y grupo racial (n=3186)

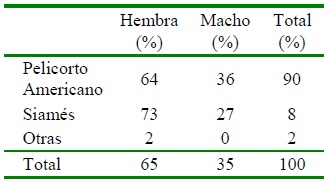

Cuadro 3 Distribución porcentual de gatos atendidos en la Clínica Veterinaria de Animales Afectivos de La Habana “José Luis Callejas” con problemas oculares, según sexo y grupo racial (n=177)

El número de perras atendidas (1820, 57%) fue significativamente mayor que el de machos (1366, 43%) (Cuadro 2; p<0.01). Por otro lado, el grupo etario predominante fue el de los perros jóvenes de 1-5 años (1433, 45%), seguido por el de >6 años (977; 30%) (p<0.01).

En el caso de los gatos, sobresale la raza Pelicorto americano (160, 90%) y la atención de gatas (115, 65%) (Cuadro 3; p<0.01). Con respecto a los grupos etarios, la mayor frecuencia de gatos atendidos se observó en el grupo de 1-5 años (75, 42%) y de >6 años (67, 38%) (p>0.01). El posible sesgo por tipo de raza indicado para los perros se puede aplicar igualmente a los gatos.

Estos resultados son similares al estudio previo de los autores (Hugues y Torres, 2014), en el cual se obtuvo un mayor número de perros asistidos (5592) con relación a los gatos (350). Con respecto a los perros, en ambos estudios se observó una mayor frecuencia de perros pekineses y mestizos; sin embargo, en el estudio previo la proporción de ambos grupos raciales fue de 21%, indicando un importante incremento en la predilección por el Pekinés en La Habana. No obstante, esta raza tiene una gran predisposición a las enfermedades oculares, dada su conformación craneal braquicéfala y el tamaño de sus ojos (ACVO, 2018). En un estudio similar en Ecuador, Vaque (2020) observaron en forma similar, una mayor frecuencia de perros atendidos con problemas oculares que en gatos.

Enfermedades Oculares

En los perros

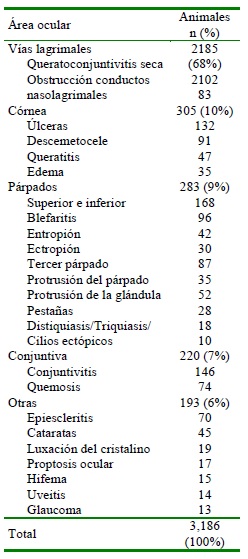

En el Cuadro 4 se expone la distribución porcentual de las enfermedades diagnosticadas en los perros del estudio. La mayor frecuencia correspondió al sistema lagrimal (2185; 69%) y dentro de ellas, la más frecuentemente diagnosticada fue la queratoconjuntivitis seca (QCS; 2102/2185 casos), cifra muy elevada, que difiere de forma significativa de las restantes (p<0.01), pero sin diferencia significativa entre sexos. En este sentido, Ponce (2018) estudió a 56 perros braquicéfalos en Guayaquil, Ecuador, encontrando que los perros Pekinés y Shih Tzu fue- ron los más afectados, resultado que concuerda con los datos del presente estudio. Sin embargo Aguirre (2019) encontró en una muestra de 28 perros en Managua, Nicaragua, una mayor frecuencia perros positivos a QCS unilateral de los grupos raciales mestizos, Pitbull y Chow-Chow.

No siempre se puede determinar la etiología de la QCS; no obstante, se acepta que una de las causas más comunes es la adenitis autoinmunitaria de la glándula lagrimal (Cabrera et al., 2017; Sanizaca, 2019). En la clínica cubana se ha notado que esta entidad se presenta mayoritariamente asociada a otras enfermedades de la piel (micosis recurrentes y sarnas). Al respecto, Pulido-Villamarín et al. (2011), en su estudio retrospectivo halla- ron que las dermatopatías se asociaban a los dermatofitos en el 86.9% de los pacientes y las oftalmopatías a Candida spp (83.3%), resultado similar al del equipo de investigación (Hugues et al., 2014), donde se encontró que los microorganismos responsables de

infecciones oculares causantes de conjuntivitis en 131 perros de La Habana, el 82% correspondió a Candida spp.

Cuadro 4 Frecuencia porcentual de enfermedades oculares diagnosticadas en perros atendidos en la Clínica Veterinaria de Animales Afectivos de La Habana “José Luis Callejas en el periodo 2014-220 (n=3186)

La otra enfermedad que afectó al sistema lagrimal fue la obstrucción de los conductos nasolagrimales (4%) vista sobre todo en los Chihuahua, Dachshund y Bulldog Francés jóvenes y adultos de ambos sexos. Esta enfermedad puede ocurrir cuando ha habido procesos inflamatorios e infecciones repetidas

Las ulceraciones corneales observadas en el estudio fueron mayormente provocadas por traumatismos (accidentes automovilísticos y agresiones) y agentes los infecciosos. No obstante, un grupo minoritario manifestó ulceraciones, queratitis y edemas corneales como consecuencia de enfermedades virales o por haberles caído en los ojos sustancias utilizadas para labores de higiene y limpieza o al estar en contacto con materiales de la construcción (cal, cemento, pinturas). Estas causas son refrendadas por Flores (2021) y Trujillo et al. (2017). Asimismo, Gradilone (2013) estudió la frecuencia de enfermedades oculares en 890 perros atendidos en el Servicio de Oftalmología del hospital veterinario de la Universidad de Gran Canaria (2001-2011) encontrando que las enfermedades corneales más frecuentes fueron: queratitis ulcerativa (56.1%), queratitis no ulcerativa (25.5%) y QCS (10.63%), en tanto que Maruri (2020) encontró una prevalencia

de 15% de úlceras corneales 11% de queratitis pigmentaria y 4% de QCS en enfermedades corneales en perros atendidos en un consultorio veterinario en Guayaquil, Ecuador.

Las enfermedades palpebrales se hallaron en el 9% de los perros (n=283). La blefaritis de origen infeccioso o traumático (golpes, peleas), así como ectropión y entropión, frecuencias que coinciden con el trabajo de Angulo-Villegas (2013) en centros médicos veterinarios en Costa Rica. Anomalías como distiquiasis o triquiasis y cilios ectópicos observadas en el estudio tienen pre- disposición hereditaria en determinadas razas y se manifiestan en animales muy jóvenes (Herrera, 2016), lo cual concuerda con lo hallado en esta investigación,

Las enfermedades de la conjuntiva se presentaron en el 7% de los perros atendidos en la clínica, mayormente con conjuntivitis (n=146) y quemosis (n=74) en perros de todas las edades y sexos, tal y como lo reporta Carranza (2012). La conjuntivitis de origen infeccioso ha sido descrita por Muñoz et al. (2015). Los animales que vivían en lugares donde se acostumbraba a utilizar aromatizantes y otros productos químicos fueron los susceptibles a manifestar conjuntivitis alérgicas. Simó (2021) explica que la conjuntivitis alérgica es más común en la primavera, tal y como se observa en La Habana. Por otro lado, Brusa (2014) corrobora la incidencia de sustancias irritantes y ambientales (viento, humo, polvo, polución ambiental) como causantes de conjuntivitis y quemosis.

Entre las enfermedades con menor frecuencia se encuentran las que afectaron a la esclerótica (n=70), al cristalino (64), el globo ocular (17), la cámara anterior (15), la úvea (14) y glaucoma (13) (Cuadro 4). La escleritis-epiescleritis apareció sobre todo en los estados alérgicos en perros expuestos a la polución ambiental. Según Grahn y Sandmeyer (2008), las alteraciones de la esclerótica son infrecuentes en los perros, pudiendo ser primarias o estar asociadas con afectaciones de otras estructuras vecinas (córnea, úvea, órbita) y haber mediación inmunológica. Las cataratas se registraron con mayor frecuencia en los Maltés mestizos, raza con predisposición a padecerla según Tilley y Smith (2016). Por otro lado, Monzón (2019) al evaluar 300 historias clínicas de perros diagnosticados con cataratas (2014-2018) asistidos en un hospital veterinario de Guatemala encontró una mayor frecuencia en perros entre 5 a 8 años, sobre todo bilaterales. La catarata es la principal causa de dificultad visual o ceguera en el perro (Gelatt, 2013), lo cual fue también encontrado por Cruz (2013) en centros veterinarios de España y Costa Rica.

Con relación a la cámara anterior, la hifema (15) diagnosticada en los pacientes jóvenes estuvo asociado principalmente a las manifestaciones oculares de las enfermedades hemoparasitarias (ehrlichiosis en 12 animales) o fue secuela de traumatismos (3). Ygreda (2019) encontró hifema bilateral y uveítis asociada con ehrlichiosis en un perro atendido en una clínica veterinaria docente en Perú. Por otro lado, la uveítis presentada por 14 pacientes adultos estuvo asociado a enfermedades sistémicas y accidentes, tal y como lo afirma Peiffer y Petersen-Jones (2012).

Los 13 casos de glaucoma secundario crónico estuvo asociado en todos los casos a traumatismos, siendo los machos adultos los más perjudicados. En este sentido, Battaglia y Steele (2016) sitúan al glaucoma, el hifema y la uveítis anterior aguda como emergencias oculares veterinarias.

Considerando los resultados globales, Sanez (2013) obtuvo resultados diferentes donde el mayor porcentaje de enfermedades oculares en perros atendidos en una clínica docente en Lima, Perú, correspondió a las enfermedades corneales (35.9%), seguido por las del cristalino (17.2%), el globo ocular y la úvea (9.4% cada una). Asimismo, Guzmán-Sánchez (2018) en Quito, Ecuador, realizó un estudio retrospectivo en 2256 historias clínicas de perros encontrando conjuntivitis, entropión, prolapso de la glándula del tercer párpado, triquiasis del canto nasal, catarata, úlcera corneal, uveítis, queratitis superficial crónica, glaucoma, queratocon- juntivitis seca y exoftalmo, como las patologías más frecuentes, siendo todas ellas en- contradas en el presente estudio. equipo de investigación.

El orden de las enfermedades de este estudio no coincide con las obtenidas en estudio precedente de Hugues y Torres (2014), con una muestra constituía por 5592 perros, donde las más frecuentes resultaron las enfermedades de los párpados, incluidas las pestañas y el tercer párpado (1379; 25%), la córnea (1146; 20%), la conjuntiva (1025; 18%), el sistema lagrimal (671; 12%) y el cristalino (560; 10%), que suman el 85% de la muestra; sin embargo, las causas que propiciaron estas enfermedades fueron las mismas.

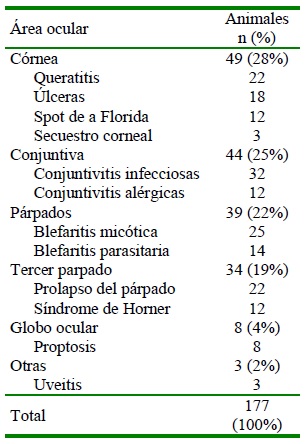

En los gatos

En el Cuadro 5 se expone la distribución porcentual de las enfermedades diagnosticadas en los 177 gatos del estudio. En primer lugar se situaron las enfermedades de la córnea (49, 28%), dentro de las cuales se destacan las queratitis y ulceraciones, tanto superficiales como profundas, vistas sobre todo en los pelicortos que alternan la vida libre con la doméstica y que regresan a sus hogares tras posibles riñas o peleas. Los gatos son más activos físicamente y desarrollan más actividades fuera del hogar, de allí que se incrementa el riesgo de recibir lesiones corneales (Güisamano, 2020).

Las enfermedades de la conjuntiva se ubicaron en segundo lugar (25%), afectando a gatos de todas las razas, sexos y edades, siendo las más frecuentes las conjuntivitis de origen infeccioso, seguidas por las alérgicas, que aparecen en los animales que permanecen en las viviendas que se acostumbra a utilizar

aromatizantes y otros productos químicos. Estos y otros agentes ambientales (polvo) suelen contribuir además a la adquisición de infecciones que después se convierten en conjuntivitis (Cervantes, 2019).

El tercer lugar lo ocuparon las enfermedades de los párpados superior e inferior (39; 22%) manifestadas por blefaritis de origen micótico y parasitario principalmente, halladas también en animales de todas las razas, sexo y edad, en tanto que las enfermedades que afectaron al tercer párpado (34; 19%) fueron el prolapso o protrusión idiopática y el síndrome de Horner, causadas mayormente por accidentes automovilísticos y otitis. Por otro lado, la proptosis y uveítis se presentaron con menor frecuencia, las cuales según Ramírez-Méndez et al. (2018) se deben a enfermedades sistémicas (virales) o locales (asociada a úlceras, hifema, traumatismos, tumores), aunque en el presente estudio estaban asociadas a ulceraciones corneales. Herrera (2016) y Udiz (2021) explican las causas y manifestaciones de estas entidades, así como las consecuencias de los traumas oculares.

Al igual que en el caso de los perros, el orden de frecuencia de estos resultados es diferente al obtenido en el estudio preliminar de 2000-2013 (Hugues y Torres, 2014) con 350 gatos, donde las enfermedades más frecuentes fueron de la conjuntiva (102; 29%) corneales (84; 24%), del tercer párpado (54; 15%), del globo ocular (41; 14%) y de los párpados (30; 11%).

El estudio e identificación de las causas de las enfermedades oculares que afectan a los animales afectivos cada día cobra mayor importancia, por su incidencia en la práctica asistencial y el deterioro que origina en el bienestar y la calidad de vida, tanto de los animales como de sus poseedores, de ahí la importancia de estudiarlas y divulgarlas, lo cual permite tomar las medidas correspondientes para controlarlas, prevenirlas y recuperarlas.

CONCLUSIONES

En la consulta de oftalmología de referencia se atendió con mucha más frecuencia a los perros que a los gatos.

Las estructuras oculares y anexas que resultaron más afectadas en los perros fueron las vías lagrimales, la córnea, los párpados y la conjuntiva, en tanto que en el caso de los gatos se diagnosticaron con mayor frecuencia las alteraciones de la córnea, la conjuntiva y los párpados.

Los agentes que provocan estas enfermedades son de origen infeccioso, ambiental, y traumático.

uBio

uBio