INTRODUCCIÓN

Los caballos comienzan a llegar a las Américas, a la Isla de la Española, hoy República Dominicana, en el segundo viaje de Colón, en 1493 (Uribe Trujillo 2008; Novoa Bravo, 2018). Al parecer, los primeros caballos que llegaron Colombia fueron con Rodrigo de Bastidas en 1525 y en posteriores desembarcos en las costas Caribe de Colombia y Venezuela (Novoa Bravo, 2018). A lo largo de 500 años, estos animales fueron adaptándose a las condiciones propias de la geografía y clima de las diferentes zonas del país, dejando como resultado fenotipos de caballos criollos grandes en los valles fértiles del país y caballos menores en la Cordillera (Uribe Trujillo 2008). Esto es importante, pues en la etnología, el estudio de una raza no solo se hace desde la caracterización en el momento actual, sino desde el componente de ciencia histórica, centrándose en el proceso de su formación (Rodero y Herrera, 2000).

El estudio fenotípico de una raza debe considerarse como el punto de partida y elemento fundamental para la formación y mantenimiento de poblaciones puras, con el fin de conocer y conservar su variabilidad genética (Ocampo Gallego et al., 2019). Tradicionalmente, la diversidad genética se define como la variedad de alelos o diferentes genotipos presentes en una población, los cuales reflejan las diferencias morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que se pueden apreciar entre razas (Frankham et al., 2002).

En el caso concreto del caballo Criollo Llanero (Figura 1) que se encuentra en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, que forman parte de los Llanos Orientales, cerca de la frontera colombo-venezolana, estos caballos se han mantenido tradicionalmente aislados en un estado de semilibertad en rebaños formados por yeguas, potros y sementales, y sin mucha presión selectiva antrópica, pero elevada ambientalmente. Su origen de ingreso a los llanos, concretamente a Arauca y Casanare no está definido, aunque parece ser convincente de su entrada por el occidente de Venezuela (Atencio, 2000).

El objetivo del presente trabajo fue comparar morfológicamente las diversas poblaciones caballares propias de Colombia, justificando el interés de su diferenciación como razas propias y, por consiguiente, su interés como recursos zoogenéticos diferenciados.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio comparó razas equinas criollas propias de Colombia, sin necesidad de caracterizarlas, por lo que se aplicó un diseño basado en sus características morfológicas, utilizándose una investigación descriptiva de enfoque cuantitativo. Las razas consideradas fueron: Paso Fino (PF), Criollo Colombiano (CC), y Criollo Llanero Araucano (ARA). Se consideró igualmente, como grupo externo, el Pura Raza Español (PRE). Asimismo, de los linajes de caballos criollos colombianos (Paso Fino, basados en su forma de andar natural: Paso Fino Colombiano, la Trocha Colombiana, la Trocha-Galope Colombiana y el Trote-Galope Colombiano) (Jimenez et al. 2012; Novoa Bravo, 2018) solo se consideró el linaje paso fino, aunque en la base de datos del Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2024) (https://www.fao.org/dad-is/browse-by-countryand-species/en/) aparecen como razas distintas. Para el caballo Criollo Llanero se utilizaron datos propios recolectados en la región de sabana inundable. Las fuentes consultadas se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Fuentes consultadas para las cuatro razas de caballos estudiadas

| Raza | Acrónimo | Fuente |

|---|---|---|

| Araucano | ARA | Datos propios, 2024; Salamanca Carreño et al., 2015; Salamanca et al., 2017 |

| Criollo Colombiano | CC | Datos propios, 2023; Uribe Trujillo, 2008; Mejía Lamilla, 2018 |

| Paso Fino | PF | Jiménez et al., 2012; Torres Torres 2017; Novoa Bravo, 2018 |

| Pura Raza Español | PRE | Llamas, 1989; Valera Córdoba et al., 1997 |

Se colectaron datos propios o de la bibliografía consistente de 12 variables morfométricas para cada raza y sexo (Sañudo, 2009): peso, alzada a la cruz (AlC), diámetro longitudinal (DL), perímetro torácico (PT), diámetro dorso-esternal (DDE), diámetro bicostal (DB), perímetro de la caña anterior (PC), alzada a la grupa (AG), longitud de la grupa (LG), anchura de la grupa (AnG), longitud de la cabeza (LC) y anchura de la cabeza (AnC).

Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) a partir de la matriz de correlaciones que permitió reconocer las variables que mejor explicaban los diversos conjuntos (razas). Para el dendrograma, debido a que los datos presentaban diferentes escalas (lineales y ponderales), se aplicó un proceso de estandarización. Para esto, se convirtieron los datos a variables con media 0 y varianza 1. El análisis se realizó a partir de la matriz de distancia de Gower (Gower, 1971).

En todas las pruebas se utilizó un nivel de confianza del 95%. Para el análisis de los datos se utilizó el programa PAST v. 2.17c (Hammer et al., 2001).

RESULTADOS

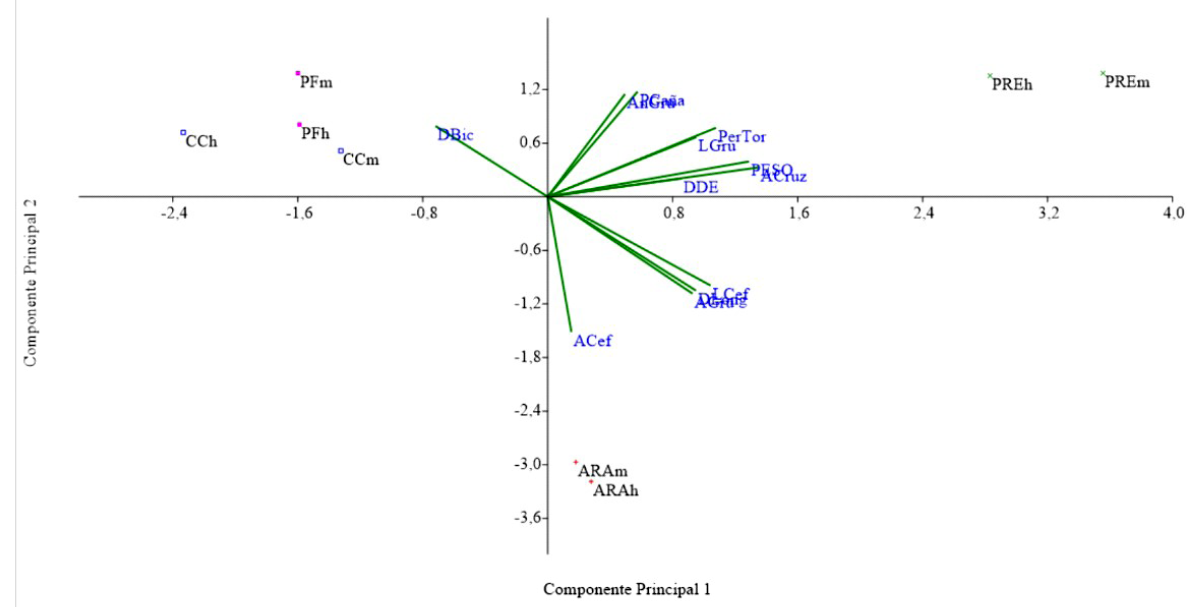

Los resultados de los valores biométricos de las razas de caballos criollos colombianos en estudio se muestran en el Cuadro 2. Las características morfológicas en el ACP mostraron una reducida variabilidad. La totalidad se explica con tres componentes principales (CP). Los dos primeros CP fueron responsables del 78.38% de la variación total observada (CP1+CP2 = 43.21% + 36.07%) (Figura 2). El Pura Raza Español tiende a diferenciarse por su mayor tamaño, mientras que el Criollo Llanero Araucano se aparta sobre todo por su conformación cefálica.

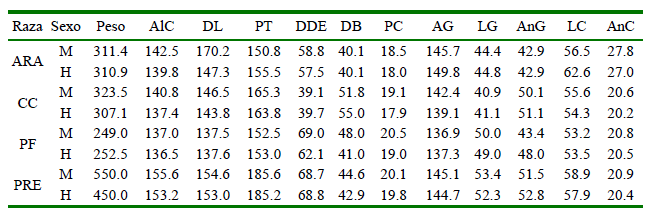

Cuadro 2. Valores biométricos1 de tres razas de caballos criollos colombianos y su comparación con una raza externa

1 Peso, expresado en kilogramos. Otras medidas en centímetros

M: Macho; H: Hembra; AlC: Alzada a la cruz; DL: Diámetro longitudinal; PT: Perímetro torácico; DDE: Diámetro dorso-esternal; DB: Diámetro bicostal; PC: Perímetro de la caña anterior; AG: Alzada a la grupa; LG: Longitud de la grupa; AnG: Anchura de la grupa; LC: Longitud de la cabeza; AnC: Anchura de la cabeza

ARA: Araucano; CC: Criollo Colombiano; PF: Paso Fino; PRE: Pura Raza Español

Figura 2. Dos primeros Componentes Principales (CP) del Análisis de Componentes Principales de 4 razas equinas, y 12 variables morfométricas. Los dos primeros CP explicaron el 78.28% de la variación total observada (CP1+CP2 = 43.21% + 36.07%). El Pura Raza Español (PRE) tiende a diferenciarse por su mayor tamaño, mientras que el Araucano se aparta sobre todo por su conformación cefálica. ARA: Araucano; CC: Criollo Colombiano; PF: Paso Fino

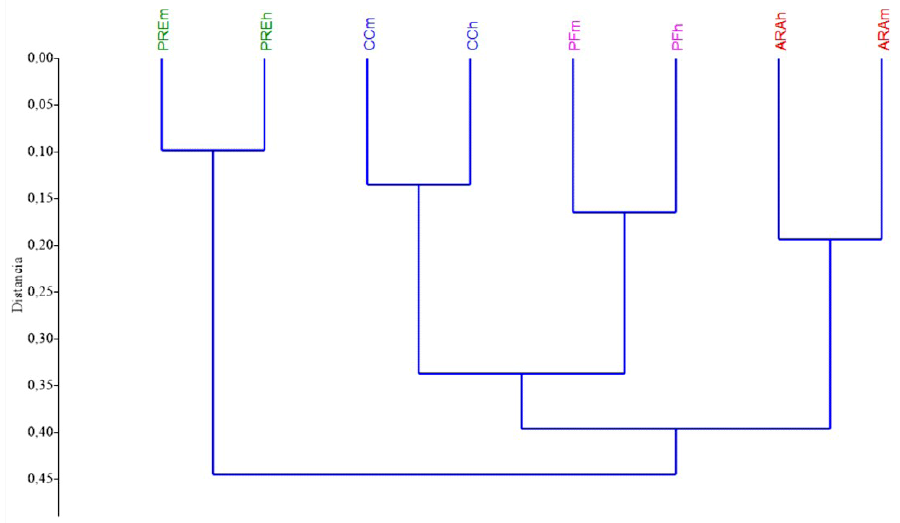

En el dendrograma (Figura 3), las escalas del coeficiente de distancia van desde 0.10 hasta 0.45. Se refleja la partición final de las cuatro razas a un nivel de 0.20, y de dos grandes conglomerados a un nivel de aproximadamente 0.43. El primer conglomerado (extremo izquierdo) se compone de la raza española. El segundo conglomerado, inmediatamente a la derecha, se compone de las tres razas colombianas, apareciendo el Criollo Llanero Araucana como la más distanciada de las restantes.

Figura 3. Dendrograma de cuatro razas equinas según sexo. Las escalas del coeficiente de distancia van desde 0.00 hasta 0.45. Se refleja la partición final de las cuatro razas a un nivel de similitud de 0.20, y de dos grandes conglomerados a un nivel de aproximadamente 0.43. El primer conglomerado (extremo izquierdo) se compone del Pura Raza Español (PRE). El segundo conglomerado, inmediatamente a la derecha, se compone de las tres razas colombianas (ARA: Araucano; CC: Criollo Colombiano; PF: Paso Fino), apareciendo la ARA como la más distanciada de las restantes

DISCUSIÓN

Las diferencias conformacionales se explican al considerar los mecanismos adaptativos de esta especie en distintos ecosistemas, aunque también el tipo de manejo a la silla al que se someten. Podría tratarse pues, como un reconocimiento de una analogía entre lo físico y lo biológico (Andrade, 2017).

Se estima que los primeros caballos que llegaron a América no fueron de gran tamaño, sino caballos comunes de poca talla (en consonancia con la talla de los jinetes de estos tiempos) (Moreno Lázaro y Martínez Carrión, 2009), típicos de las poblaciones equinas existentes en la Península Ibérica en los años de colonización americana. Por ello, los resultados obtenidos de ningún modo pueden interpretarse en clave filogenética en relación con los ancestros ibéricos, sino tan solo comparativo. Los valores más altos del caballo español respecto a las poblaciones americanas deben de ser esperadas por la notable mejora morfológica (incluida la mayor talla) durante los últimos siglos, que lo aparta por fuerza de lo que deberían ser los caballos importados. Por otro lado, los datos obtenidos son del morfotipo actual.

El Criollo Llanero Araucano parecería ser la raza colombiana que más ha conservado los caracteres originales. Por ello, se considera que el Criollo Llanero Araucano presenta más proximidad al morfotipo original a su entrada en las Américas. Ello estaría también en consonancia con otras publicaciones anteriores utilizando datos corporales y craneales (Salamanca Carreño et al., 2015, 2017; Parés-Casanova et al., 2017).

CONCLUSIÓN

La comparación morfológica entre las cuatro razas equinas explica que el Pura Raza Español se diferencia por su gran tamaño, mientras que el Criollo Llanero Araucano se distancia por su conformación cefálica.

Es probable que inicialmente no habrían llegado caballos de gran tamaño a Iberoamérica y que los caracteres cefálicos se han conservado en el caballo Criollo Araucano dada una presión ambiental extrema y escasa selección artificial.

uBio

uBio