INTRODUCCIÓN

La actividad ganadera de leche en Colombia contribuye en un 36.7% a la ganadería nacional y representa el 12% del producto interno bruto agropecuario (FAO, 2018). Sin embargo, la ganadería de leche especializada enfrenta desafíos importantes en términos de manejo y sostenibilidad, debido a que los productores de leche en el trópico alto, a pesar de tener un volumen de producción más alto con respecto a las ganaderías de leche de trópico bajo, tienen un costo de producción más elevado, mayor dependencia de insumos externos y una menor rentabilidad (Carulla y Ortega, 2016).

En el trópico de altura, la base de la alimentación en los sistemas de lechería es la utilización de la pastura Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) (Morrone, kikuyo), con la utilización de una gran cantidad de insumos químicos, como fertilizantes e insecticidas, y la suplementación con alimento balanceado (Castillo et al., 2019). En este contexto, es crucial buscar fuentes de suplementación de calidad, a bajo costo y de fácil consecución, preferiblemente disponibles en la propia finca.

El uso de arbustivas y ensilaje de especies de alto potencial forrajero se han documentado como alternativas para disminuir los costos de producción en los sistemas ganaderos (Seidavi et al., 2020; Enciso et al., 2021). En este contexto, dos forrajes que se han trabajado de forma independiente para la suplementación de vacas lechera son el botón de oro (Tithonia diversifolia [Hemsl.] A. Gray) y la avena altoandina (Avena sativa L.). El botón de oro como especie forrajera ha sido utilizada tanto en ramoneo directo a través de sistemas silvopastoriles (Cardona et al., 2022), como en harina (Gallego et al., 2017) y ensilaje (Angulo et al., 2022) para reemplazo parcial del alimento balanceado. Esta planta se caracteriza por una alta producción de biomasa (20.7 t/ha/corte), alto contenido de proteína (20-24%), contenidos de taninos y mimosina que actúan positivamente a nivel ruminal, un apropiado contenido de azúcares solubles (3.98%) y buena degradabilidad ruminal (72%), así como resistencia a plagas, enfermedades y al pastoreo, con gran capacidad de adaptación a diferentes suelos y utilización en diferentes especies animales, lo que la convierte en una especie forrajera óptima para las producciones lecheras (Mahecha y Rosales, 2005; Gallego et al., 2017; Londoño et al., 2019).

La avena altoandina también se proyecta como especie con potencial forrajero por su resistencia a enfermedades como la roya foliar y del tallo (Puccinia spp.) y con rendimientos en biomasa fresca hasta de 64.9 t/ha/corte (Campuzano et al., 2018); además, presenta valores de digestibilidad de la materia seca por encima del 60% (Enciso et al., 2020), lo que hace que esta gramínea en asociación con Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray tenga un gran potencial para ser usado como ensilaje en la suplementación de bovinos del trópico alto colombiano. Así, el objetivo de este estudio fue analizar, mediante la revisión de literatura, la viabilidad desde el punto de vista productivo, económico y ambiental del sistema silvopastoril de avena altoandina (Avena sativa) y botón de oro (Tithonia diversifolia [Hemsl.] A. Gray) así como su uso en ensilajes mixtos como alternativas de suplementación permanente para vacas lecheras.

Avena Forrajera (Avena sativa L.)

Origen, familia y condiciones agroecológicas

La avena es un recurso forrajero que pertenece a la familia de las Poáceas y es uno de los cereales más importantes a nivel mundial y ocupa el sexto lugar en términos de producción después del trigo, la cebada, el maíz, el arroz, y el sorgo (Stevens y Hampton, 2004). Aunque su origen no es muy concreto, se atribuye a Asia Central y se reporta que inició como una planta invasora de otros cereales de importancia (Zhou et al., 1999). Este cultivo se adapta a diferentes condiciones de suelos, pero su mejor desempeño agronómico se encuentra en suelos con pH de ligeramente ácidos a neutros (pH entre 5 y 7), con buena profundidad y materia orgánica, sueltos y bien drenados, con pendientes no superiores al 20% que permitan una adecuada mecanización y con alta concentración de calcio (Merchancano et al., 2022). En Colombia, la avena se encuentra en el trópico alto (>2200 msnm) y se utiliza para el pastoreo y para la fabricación de ensilajes en alimentación de vacas lecheras (Nieto-Sierra et al., 2020; González-Uribe et al., 2021; Campuzano-Duque et al., 2022).

Variedades, características agronómicas y nutricionales

Existen diferentes variedades de avena, cada una con sus propias características de cultivo y calidad nutricional (Merchancano et al., 2022). Los productores deben considerar las características de cultivo, el rendimiento de forraje y los perfiles nutricionales al elegir la variedad de avena más adecuada para su sistema de producción. Según Castillo-Sierra et al. (2024) en Colombia, el Registro Nacional de Cultivares del Instituto Colombiano Agropecuario [ICA] reporta lasvariedades ICA Cajicá, ICA Socará, Obonuco Avenar y Altoandina, al igual que variedades comerciales importadas al país como Cayuse, Wizard, Everleaf, Dorada y Green Máster.

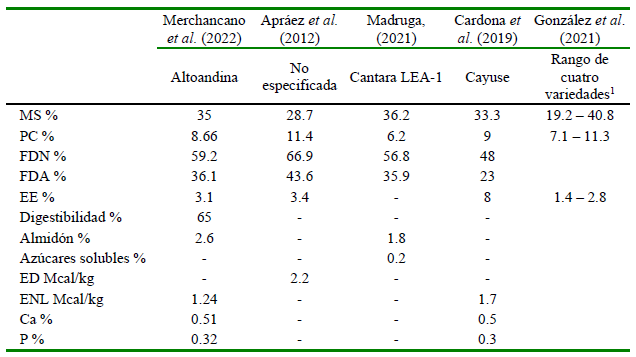

En el Cuadro 1 se presenta un comparativo nutricional entre las diferentes variedades de avena, resaltando especialmente la variedad altoandina. Esta variedad, denominada Avena sativa AV25-T, es la última liberada en el país y ha sido mejorada genéticamente por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) (Campuzano-Duque et al., 2020). Se encuentra cultivada en altitudes que oscilan entre los 2200 y 3200 msnm. Según estudios realizados por Enciso et al. (2021) y Campuzano-Duque et al. (2020), se estima que bajo fertilización química puede alcanzar entre 60.4 y 64.7 t/ha de forraje verde; sin embargo, Merchancano et al. (2022) mencionan producciones aún más elevadas, entre 80 y 100 t/ha de forraje verde por corte.

Cuadro 1. Composición nutricional del ensilaje de avena (Avena sativa)

MS: Materia seca; PC: Proteína cruda; FDN: Fibra detergente neutra; FDA: Fibra detergente ácida: EE: extracto etéreo; ED: Energía digestible; ENL: Energía Neta de lactancia

1 Variedades Konan, Cayuse, Everleaf y Suprema en dos momentos de siembra

El tiempo de cosecha de esta variedad varía entre los 111 y 134 días después de la siembra, lo que la convierte en una opción viable para productores interesados en obtener un suministro constante de alimento para el ganado (Enciso et al., 2021). Considerando un periodo de preparación entre cultivos de 30 a 40 días, se podría obtener dos cosechas por año (Enciso et al., 2020). Asimismo, de acuerdo con su composición química, la avena altoandina se destaca por su alto contenido de materia seca y menores niveles de fibra, así como por su menor porcentaje de volcamiento y la resistencia a la roya de la hoja y del tallo (Campuzano-Duque et al., 2022) en comparación con otras variedades.

En general, el forraje de Avena sativa tiene un contenido de materia seca (MS) que varía entre 21.7 a 40.8%, proteína cruda entre 7.1 a 11.3%, fibra detergente neutra (FDN) desde 63.2 a 68.8%, fibra detergente ácida (FDA) de 38.3% y extracto etéreo (EE) en torno al 2.36%, mientras que los carbohidratos no estructurales promedian un 14.1% (González et al., 2021). En términos de digestibilidad se ha reportado un rango desde 65 hasta 85% (Long y Núñez, 2023). Además, Avena sativa L. contiene una variedad de compuestos bioactivos como polifenoles, ácidos fenólicos y avenan-tramidas, que poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anti proliferativas (Quiñones-Muñoz et al., 2022).

La particularidad de Avena sativa L. radica en su alto contenido de globulinas, lo que contribuye a su alta solubilidad y digestibilidad a nivel ruminal. En cuanto a su grano, presenta un contenido de grasa del 4.9% (extracto etéreo), con un notable porcentaje de ácidos grasos insaturados, como el ácido oleico (35%) y el ácido linoleico (39%), según FEDNA (2016). Además, se reportan variaciones en el contenido de azúcares en el grano entre 1.17 y 3.8%, y un contenido de almidón que varía de 438.4 a 553.6 mg/g (Bhardwaj et al., 2019).

Condiciones para el cultivo de avena altoandina

Según Campuzano et al. (2018), se recomienda una densidad de siembra de 80 kg/ha de semilla. Esta densidad garantiza una distribución adecuada de las plantas y un buen establecimiento del cultivo. Las semillas deben ser sembradas a no más de 2 cm de profundidad para permitir una correcta emergencia de las plántulas y un buen enraizamiento y la siembra puede realizarse tanto de forma mecanizada como al voleo (Castillo-Sierra et al., 2024). Ambos métodos son utilizados con éxito en diferentes regiones, y la elección del método dependerá de las condiciones y recursos disponibles.

Para lograr un rendimiento óptimo en el cultivo, Campuzano et al. (2018) recomiendan 150 kg de nitrógeno, 90 kg de fósforo y 30 kg de potasio por hectárea. Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo saludable de la planta. De acuerdo con Merchancano et al. (2022), para producir una tonelada de forraje fresco de avena se requieren 3.75 kg de N; 1.12 kg de P2O5; 4.0 kg de K2O; 0.38 kg de MgO y 0.5 kg de S, cantidades que responden a una fertilización de restitución. Asimismo, para rendir 1 t/ha de grano, el cultivo de avena requiere 33 kg deN,17 kgdeP2O5y30 kgdeK2O. Sin embargo, es importante considerar que estas recomendaciones pueden variar dependiendo de las condiciones específicas de la región y fertilidad del suelo.

Composición nutricional del ensilaje de avena

Si bien el ensilaje de avena es una opción importante para la suplementación lechera, los ensilajes mixtos han tomado auge en los últimos años, ya que combinando diferentes cultivos y/o subproductos de agroindustria se pueden obtener beneficios complementarios importantes (Castaño-Jiménez et al., 2023; Takahashi et al., 2024). Estos ensilajes facilitan la fermentación al proporcionar nutrientes como energía y proteína, que son muy importantes en sistemas de producción de lechería especializada. Además, hay estudios que demuestran que los ensilajes mixtos pueden mejorar el perfil nutricional de los alimentos y, por tanto, aumentar los parámetros productivos de los animales (Quiñones et al., 2020).

Según Apráez et al. (2012), los ensilajes de avena forrajera enriquecidos con arbustivas presentan valores nutricionales adecuados y son aceptados por los animales. En su estudio el ensilaje de avena (Avena sativa L.) sola tuvo 28.78% de MS, 11.43% de PC y un 2.28 Mcal ED/kg MS, mientras que el de avena más chilca (Braccharis latifolia) y el de avena más sauco (Sambucus nigra) obtuvo 29.61 y 30.18% de MS, 14.03 y 18.00% de PC y 2.53 y 2.55 Mcal ED/kg MS, respectivamente. Por su parte, Araiza-Rosales et al. (2021) informan que la mezcla de maíz o grano de girasol molido puede incrementar en un 20% la digestibilidad de la MS y en 8% la FDN; no obstante, también incrementa la lignina y la FDA entre un 8 y 10%. También se ha reportado que el ensilaje mixto de avena y la leguminosa vicia (Vicia sativa L.) puede maximizar la MS y algunos minerales como fósforo, potasio y azufre (Espinoza y Blanco, 2023). Estos trabajos demuestran que el enriquecimiento del ensilaje de avena con arbustivas o granos mejora los contenidos nutricionales, convirtiéndose en una alternativa para mejorar los parámetros productivos en rumiantes; asimismo, abre una perspectiva de uso mixto con otras arbustivas como el botón de oro.

Ensilaje de avena en la suplementación de vacas lecheras

El efecto de los ensilajes de avena en la producción lechera puede variar de acuerdo con la variedad de avena, su nivel de inclusión en la dieta y las condiciones específicas del sistema de alimentación. Campuzano et al. (2022) compararon el resultado de solo pastoreo de pasto kikuyo, pastura 65% y ensilaje de avena 35% y ensilaje de avena 65% durante la época seca con vacas Holstein, además de una suplementación pareja entre tratamientos con balanceado comercial obteniendo un incremento significativo con el ensilaje de avena forrajera (22.7, 29.7 y 27.2 L vaca/d, respectivamente), sin detrimento de la proteína y sólidos totales de la leche. Resultados similares fueron obtenidos por Cardona-Iglesias et al. (2020b) con vacas cruzadas, sin afectar la composición de la leche ni el perfil metabólico de las vacas, así como por Castro-Rincón et al. (2020), quienes compararon una inclusión de 20 y 35% de ensilaje de avena en la dieta de vacas lecheras en pastoreo obteniendo un leve incremento de la producción de leche corregida del 0.6 L/vaca/día.

Por otro lado, Mojica et al. (2009) evaluaron tres ofertas de ensilaje de avena: 0,0.7 y 1.4% de MS del peso vivo (PV) en vacas de primer tercio de lactancia en pastoreo de kikuyo, encontrando que una oferta de ensilaje de 0.7% incrementó la concentración de proteína y caseína (0.2 y 0.35 unidades, respectivamente) mientras que una oferta de 1.4% disminuyó la concentración de proteína (0.15 unidades) e incrementó levemente la concentración de caseína (0.05 unidades), en tanto que la oferta del 0.7 y 1.4% tendió a aumentar la concentración de grasa de la leche.

Botón de oro (Tithonia diversifolia [Hemsl.] A. Gray)

Origen, familia, condiciones agroecológicas

Tithonia diversifolia, arbusto conocido como botón de oro, margaritón o falso girasol, pertenece a la familia Asteraceae y es originaria del sur de México y Centroamérica. Tiene un amplio rango de adaptación, pero se desarrolla mejor entre 0-2500 msnm con precipitaciones entre 800-5000 mm/año. Se considera una especie rústica, que tolera condiciones de baja fertilidad y ligera acidez, pero no soporta condiciones de toxicidad de aluminio, encharcamiento, exceso de sombra (Londoño et al., 2019; Gallego et al., 2017) y sequía prolongada con exceso de radiación.

Por otro lado, se ha documentado que porcentajes de sombra entre el 30 y 40% simulada con tela de polipropileno pueden favorecer la producción de masa forrajera del botón en asociación bajo sistemas silvopastoriles (Mahecha et al., 2015; Mattes y González, 2017).

Se propaga tanto por semilla sexual como vegetativa, aunque el uso de semilla sexual lleva menos de una década de desarrollo y continúa en permanente investigación para perfeccionar su uso (Serna-Arroyave et al., 2024). Se requiere entre 6-8 kg de semilla/ha obtenida artesanalmente con impurezas, pero la cantidad depende del diseño del sistema silvopastoril, la cantidad de arbustos proyectados por unidad de área y la calidad de la semilla. La siembra se realiza a un máximo 2 cm de profundidad (Mahecha et al., 2021).

Esta arbustiva forrajera se viene utilizando tanto en ramoneo directo bajos sistemas silvopastoriles con arreglo de setos forrajeros (Cardona-Iglesias et al., 2022a) como en bancos forrajeros para oferta de forraje en ensilaje (Angulo-Arizala et al., 2022). También se ha demostrado su potencial como especie forrajera para incrementar la productividad en la producción de leche bovina como reemplazo parcial del alimento balanceado en forma de harina (Gallego et al., 2017) o su proyección ofertada bajo ensilaje mixto con subproductos de la agroindustria (Castaño-Jiménez et al., 2023).

Características del cultivo y calidad nutricional

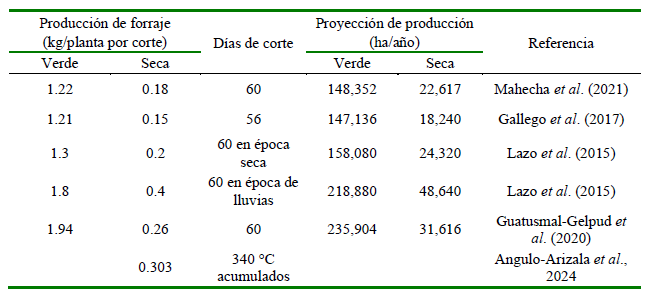

El botón de oro tiene muy buena producción de biomasa, lo que la convierte en una valiosa fuente de forraje (Cuadro 2), con producciones de materia verde por planta/ corte que oscilan entre 1.21-1.94 kg y de materia verde por hectárea año entre 147 y 235 t, materia seca/planta/corte entre 0.150 y 0.400 kg y materia seca/ha/año entre 18 y 48 t. Su producción va a depender de la edad de corte, época de corte, altura de corte, número de plantas por hectárea y de los ecotipos (Mahecha et al., 2021; Lazo et al., 2015). La edad mínima de corte es de 50 días, aunque se recomienda alrededor de los 60 días (Mahecha et al., 2021; Argüello-Rangel et al., 2019) e incluso los 70 días en sistemas de ramoneo con pasto kikuyo (Cardona Iglesias et al., 2020a); no obstante, se ha demostrado que bajo un uso climáticamente inteligente como es el corte basado en tiempo térmico, el botón de oro puede responder con mayor masa de forraje y calidad composicional (Angulo-Arizala et al., 2024). Asimismo, se ha reportado buena respuesta a la fertilización nitrogenada, recomendándose una aplicación máxima de 200 kg N/ha/año (Ramírez, 2018).

Cuadro 2. Producción de forraje verde y seco de botón de oro (Tithonia diversifolia)

Fuente: Elaboración propia

Esta especie posee la capacidad de recuperar suelos degradados, siendo resistente a plagas, enfermedades y al pastoreo, lo que la hace altamente adaptable a diferentes condiciones y especies animales (Londoño et al., 2019). Además, tiene la capacidad de movilizar el fósforo y nitrógeno en el suelo, haciéndoles disponibles para el crecimiento del pasto u otros cultivos acompañantes, lo que lo convierte en un candidato especial para la inclusión en cultivos agroforestales (Rivera, 2020).

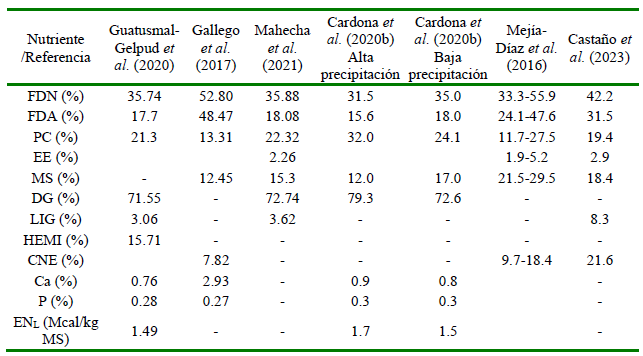

El contenido proteico varía entre el 11.7 y 32.0%, con una digestibilidad ruminal de la materia seca entre 71.5 y 79.3% (Cuadro 3). Destaca su alto contenido de carbohidratos no estructurales, así como la estabilidad en los niveles de fósforo y calcio a lo largo del año (Herrera et al., 2020; Rivera et al., 2023); características nutricionales altamente favorables para la alimentación del ganado que contribuyen significativamente a mejorar la calidad de la leche producida.

Cuadro 3. Contenido nutricional de Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray

Fuente: Elaboración propia

FDN: fibra detergente neutro, FDA: fibra detergente ácido, PC: proteína cruda, MS: materia seca, DG: digestibilidad, Lig: lignina, Hemi: hemicelulosa, Ca: calcio, P: Fósforo, EnL: Energía neta de lactancia, CNE: Carbohidratos no estructurales totales

Se creía que el botón de oro no era apto para el consumo bovino debido a su contenido en metabolitos secundarios (Rivera et al., 2018); sin embargo, se ha demostrado que su contenido es variado, pero bajo y, en lugar de representar un perjuicio, estos metabolitos se convierten en aliados nutricionales estratégicos toda vez que su concentración en la materia seca, por ejemplo, para taninos condensados, ha sido <5% (Cardona-Iglesias et al., 2017; Gallego-Castro et al., 2017). El botón de oro tiene un gran número de metabolitos secundarios, algunos de ellos con propiedades medicinales y otros con propiedades antimicrobianas y pesticidas (Sampaio et al., 2016; González-Sierra et al., 2019). Entre los metabolitos secundarios producidos se encuentran los flavonoides, alcaloides, sesquiterpenos, taninos y esteroides (Olabode et al., 2007); compuestos con una amplia gama de actividades biológicas, como la inhibición de la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer, y la actividad contra diversas bacterias (González-Sierra et al., 2019). Adicionalmente, se ha documentado que los metabolitos secundarios del botón de oro poseen efectos antibióticos con beneficios potenciales para la salud de la ubre (Londoño et al., 2020).

La composición de estos metabolitos y su impacto en la alimentación de los rumiantes son áreas de interés en los estudios científicos (Olabode et al., 2007). González-Sierra et al. (2019) y Cardona et al. (2017) encontraron contenidos de 1.4 g catequina/kg MS y 4.53 g de saponinas medido como gramos de diosgenina/kg MS. Así mismo, González-Sierra et al. (2019) reportaron contenidos de fenoles totales de 50.4 mg de ácido gálico/mg extracto de las hojas y 33.2 mg en los tallos; saponinas 1.8 mg de Panax Ginseng 10%/mg de extracto de las hojas y 0.6 mg en los tallos. Las diferencias en las unidades reportadas dificultan la comparación de los niveles encontrados en esta planta, pero considerando los resultados científicos de consumo y producción de leche, y producción de metano (Cardona et al., 2017, 2019), se asume que las cantidades encontradas de metabolitos secundarios interfieren positivamente.

Composición nutricional del ensilaje

El botón de oro ha sido utilizado para hacer ensilaje puro y mixto. Angulo et al. (2022) elaboraron ensilaje 100% de planta entera de botón de oro, encontrando un contenido de MS de 15%, PC de 22.4%, energía neta de lactancia (EnL) de 1.3 Mcal/kg de MS, FDN de 37.7%, Ca de 2.73% y P de 0.4%. Rodríguez-Badilla et al. (2022) determinaron que la inclusión de Tithonia diversifolia en ensilados de pasto Cuba OM22 incrementó el contenido de cenizas (de 13 a 13.6%), proteína (de 11.4 a 12.6%), y carbohidratos no fibrosos (de 16 a 32.8%), y disminuyó el contenido de FDN (de 56.6 a 32.8%), mejorando la calidad nutricional del ensilaje sin afectar el proceso fermentativo, aunque disminuyó la MS (de 18.9 a 16%) Asimismo, Garza (2017) evaluó el enriquecimiento de ensilajes de Zea mays con 0, 10, 20 y 30% de T. diversifolia concluyendo que 30% de T. diversifolia + 70% Zea mays reportó los menores costos y la menor relación insumo/producto, por lo que sería más rentable producir 1 kg de ensilaje con estas mezclas.

Ensilaje de botón de oro en la suplementación de vacas lecheras

El efecto de los ensilajes de botón de oro en la producción lechera depende de factores tales como el nivel de inclusión en la dieta y las condiciones específicas del sistema de alimentación. Algunos estudios reportan que el uso de botón de oro proporciona ventajas económicas significativas, ya que puede reemplazar ciertas cantidades de alimento comercial sin afectar indicadores fisiológicos, productivos y de salud. Angulo et al. (2022) realizaron una comparación entre ensilaje de botón de oro y ensilaje de maíz comercial, encontrando mayor producción de leche por vaca/día y mayor eficiencia alimenticia en las vacas suplementadas con ensilaje de botón de oro, sin detrimento en la calidad de la leche. Por su parte, Arias-Gamboa et al. (2018) con reemplazo del 25% del alimento balanceado en vacas Jersey registraron un aumento del 12.6% en la producción de leche corregida al 4% de grasa.

Villegas et al. (2017) evaluaron el efecto de la sustitución parcial del concentrado comercial por ensilaje de T. diversifolia obteniendo 14.84 L/vaca/día con el concentrado y 15.03 con la substitución parcial con el ensilaje. Asimismo, el costo en suplementación fue de US$ 1.81 y US$ 1.63 animal/día, respectivamente, lo que generó un ahorro de US$ 0.55 por animal/día y una disminución del 11% en los costos por este concepto. El ensilaje de botón de oro se presenta como una alternativa importante a ser considerada en la suplementación de vacas lecheras, pues puede producirse en la misma finca y su cultivo es de fácil manejo y con bajos insumos.

Perspectivas para la Integración de Avena y Botón de Oro en Bancos Forrajeros para la Producción de Ensilaje

Los bancos forrajeros son un tipo de sistema silvopastoril en donde se combinan arbustivas (leñosa perenne) con gramíneas y/o leguminosas u otras plantas herbáceas para la producción de forraje destinado al uso en la alimentación animal bien sea de forma fresca o como ensilaje. Si bien, no es muy común la integración de árboles en estos sistemas, su incorporación podría ser útil para la fijación de nitrógeno, reciclaje de nutrientes o para aporte de frutos al sistema de alimentación (Mahecha y Angulo, 2012; Argüello-Rangel et al., 2019).

La avena forrajera es un cereal cuya alta producción de forraje y aporte de carbohidratos no estructurales, antioxidantes, y ácidos grasos insaturados, entre otros nutrientes (Campuzano et al., 2018) la convierte en una alternativa importante de evaluar para la incorporación en bancos forrajeros en trópico alto, en combinación con arbustivas y arbóreas. Su potencial podría verse reflejado en el aumento de la capacidad de carga del sistema con liberación de espacios no aptos para la ganadería, así como en la contribución a un mejor balance de nutrientes en la dieta de ganado lechero.

Por su parte, el botón de oro muestra un potencial prometedor en el contexto de un sistema silvopastoril. Según Rivera et al. (2020), la planta absorbe el nitrógeno disponible en el suelo a través de sus raíces, tanto en forma de amonio como de nitratos a través de una simbiosis asociativa, lo que podría permitir obtener valores altos de nitrógeno en la rizosfera, donde los exudados radiculares de plantas no leguminosas estimulan a las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (RPCP). También puede movilizar el fósforo en el suelo, aumentar el pH del suelo, y reducir las concentraciones de aluminio (Cong y Merckx, 2005). Asimismo, puede hacer asociaciones con bacterias solubilizadoras de fosfato (BSP), las cuales tienen la capacidad de solubilizar fosfato inorgánico en el suelo (Baldani et al., 2005; Rivera et al., 2020). Por lo tanto, estas características pueden ser aprovechadas para mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y favorecer el crecimiento de las plantas en el sistema silvopastoril.

Consideraciones Finales

La implementación de sistemas silvopastoriles de botón de oro y avena como estrategia de diversificación de los sistemas productivos en el trópico alto antioqueño podría mejorar la eficiencia productiva a través del mejoramiento de la disponibilidad y la calidad de los forrajes.

La utilización de técnicas de conservación de forrajes como el ensilaje permitirán al productor tener alimento durante todo el año, bajar los costos de producción, mejorar la producción y la calidad de la leche.

La implementación de ensilaje en sistemas silvopastoriles permitiría aumentar los volúmenes de producción de leche y hacer que el productor sea más competitivo en el mercado.

El ensilaje contribuiría a reducir los costos de producción a largo plazo, al evitar gastos adicionales de adquirir alimento durante las épocas de escasez o sequía.

La producción de forraje mixto de avena y botón de oro en sistemas silvopastoriles para la obtención de ensilaje se vislumbra como una alternativa potencial a ser evaluada.

uBio

uBio