Introducción

El comportamiento del pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti ha sido estudiado en cautiverio, en zoológicos de distintas partes del mundo (Merritt & King, 1987; Scholten, 1987; Edgington, 1989) y en estado silvestre en Punta San Juan, Ica - Perú (Scholten, 1992; Schwartz et al., 1999; Taylor et al., 2001), lográndose la descripción de sus comportamientos y de la metodología para evaluar los presupuestos de tiempo (“time budgets”) de esta especie. Además, se han realizado estudios del comportamiento de S. humboldti que relacionan a la calidad de hábitat, tipo de nidos y zona donde se desarrolla la colonia (Frere et al., 1992; Gandini et al., 1997).

Estos estudios amplían el conocimiento sobre el comportamiento de S. humboldti y permiten realizar comparaciones dentro de la misma especie, en distintas latitudes, que contribuyen a diferenciar ambos sexos de manera práctica (Merritt & King, 1987; Scholten, 1987; Edgington, 1989), así como a determinar los efectos en colonias, ocasionados por distintas actividades humanas, por ejemplo, el turismo (Ellenberg et al., 2006; Oetiker, 2009; Bertrand et al., 2014), entre otras. Sin embargo, se necesita estandarizar un método que recoja todas las recomendaciones hechas por los distintos autores a través de los años, no sólo para esta especie sino también para el género, y que sea aplicable a la realidad peruana, considerando las amenazas y actividades que en ella se realizan y que afectan directa o indirectamente a las poblaciones del pingüino de Humboldt.

En el presente estudio se analizan los comportamientos observados durante el periodo reproductivo del año 2010 en la Isla Pachacamac, Lima-Perú, específicamente en una colonia localizada dentro de una cueva denominada “El Embudo. Los objetivos específicos de este estudio fueron: a) describir el repertorio de comportamientos del pingüino de Humboldt en la Isla Pachacamac durante el periodo reproductivo 2010; b) determinar si existen diferencias significativas respecto al lugar donde se desarrollan los grupos para anidar y respecto a los meses de estudio, c) explicar la relación entre los comportamientos registrados, la calidad del hábitat y el éxito reproductivo.

Materiales y métodos

Área de estudio

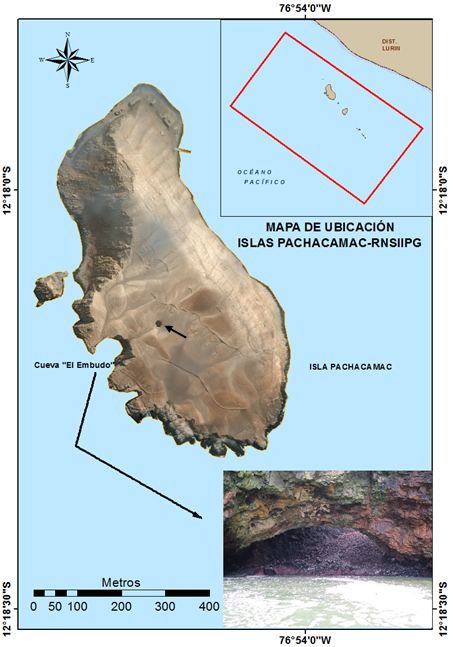

El estudio se desarrolló en la isla Pachacamac (UTM 18L 293038.85 m E, 8639245.52 m S) ubicada frente al distrito de Lurín, Lima-Perú, perteneciente a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) (Figura 1). Esta isla tiene aproximadamente 23 ha de área terrestre, presenta una gran cueva denominada “El Embudo” que alberga regularmente una colonia de 500 individuos de pingüinos (Paz-Soldán & Jahncke, 1998). Esta cueva, de unos 100 m de altura, se caracteriza por presentar una salida hacia el mar y una peculiar abertura en lo que vendría a ser el techo de la cueva, de unos 13 m de diámetro en su extensión más larga, lo cual permite realizar la observación y el conteo de pingüinos desde la parte alta de la isla. Además, es posible realizar conteos desde una embarcación por mar.

Colecta de datos

El comportamiento se evaluó por el método de “presupuesto de tiempo” (“time budget”), el cual consiste en observar a un individuo por un periodo de tiempo y registrar sus actividades para su posterior análisis (Sutherland et al., 2005). Este método permite identificar las actividades y el tiempo que invierten en realizar cada una de ellas, pudiendo determinar la frecuencia de cada comportamiento (“display”) durante un periodo específico de observación, según las diferentes etapas de la historia natural del individuo observado.

Como método de muestreo se empleó el “focal-animal sampling” (Altmann, 1974; Sutherland et al., 2005). Desde la parte más alta sobre la cueva (aprox. 100 m), se realizó la observación de la colonia para primero identificar un individuo a ser evaluado y registrar su comportamiento cada 20 segundos, por un periodo de 20 minutos, obteniéndose en total 61 registros por cada individuo observado (Scholten, 1992). Para el adecuado registro de los comportamientos de cada individuo se utilizó un cronómetro (“timer-stopwatch”), binoculares 10X 50 mm, libreta de notas, formatos impresos para el registro de presupuesto de tiempo y una tabla de números al azar para seleccionar al individuo a observar.

Figura 1 Mapa de la Isla Pachacamac donde se observa la cueva “El Embudo”. El polígono en rojo, corresponde al área natural protegida que conforma parte de la RNSIIPG.

Para estudiar los presupuestos de tiempo se elaboró una lista de comportamientos recopilados en base a estudios realizados en individuos de pingüinos de Humboldt en ambientes silvestres (Scholten, 1992), en cautiverio (Merritt & King, 1987; Scholten, 1987), y en pingüinos de Magallanes S. magellanicus (Bennett, 1993). Los comportamientos individuales (“displays”) fueron clasificados en 9 categorías de comportamiento, siguiendo lo propuesto por Bennett (1993): mantenimiento, sexual-social, agresividad, construcción del nido, cuidado del huevo, cuidado del polluelo, locomoción, estacionario o descanso y visual.

El muestreo de los animales focales se circunscribió a los individuos ubicados en la cueva “El Embudo”. Para el presente estudio se seleccionaron dos zonas de estudio, una con baja calidad de hábitat a la que se denominó “Zona A” y otra con alta calidad de hábitat denominada “Zona B”. La Tabla 1 presenta el detalle de la ubicación de las zonas y sus características.

Tabla 1 Características de las zonas de estudio A y B, presentes en la cueva “El Embudo”.

| Zona A | Zona B | |

|---|---|---|

| Ubicación | Zona de difícil acceso, no presenta apertura directa a la superficie de la cueva, alejada de la orilla del mar. | Zona contigua al tope de la bóveda de la cueva, debajo de la apertura directa a la superficie de la cueva, alejada de la orilla del mar. |

| Características | Zona húmeda, resbalosa Poca iluminación | Zona más seca que la Zona A Alta iluminación |

| Altura con respecto a la base de la cueva | 20 m | 2 a 10 m |

| Tipos de nidos | Mayor porcentaje de nidos tipo escarpado (entre rocas) | Mayor porcentaje de nidos tipo superficial |

| Nº de nidos observados | I temporada: 5 II temporada: 12 | I temporada: 34 II temporada: 48 |

En los muestreos participaron dos observadores de forma independiente, durante 10 días consecutivos cada mes (entre abril a noviembre de 2010), en periodos de observación comprendidos entre las 10:00 h a 11:00 h y las 14:00 h a 16:00 h (incluyendo tiempo de montaje y cierre del muestreo, y registros para establecer el repertorio de comportamientos). Dichos horarios fueron establecidos considerando la ausencia o presencia de aves guaneras, tanto en el acceso como en las inmediaciones del punto de observación. Los registros incompletos (registros de presupuesto de tiempo) fueron descartados del análisis, esto en el caso que el individuo se perdiera del campo visual o se fuese al mar.

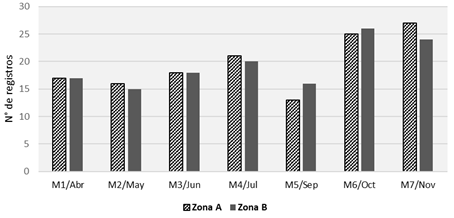

El esfuerzo total de observación fue de 250 horas, las cuales fueron empleadas en el desarrollo de los registros de presupuesto de tiempo, caracterización de las zonas de estudio y observaciones complementarias del comportamiento. Como parte de los registros de presupuesto de tiempo, 91 horas fueron efectivas, distribuidas en 46 días durante los meses de estudio, de abril a noviembre de 2010. Los registros obtenidos entre esos meses fueron en total 273 listas (n A = 137, n B = 136). En la Figura 2 se expone la distribución del esfuerzo de observación expresado en número de registros generados por muestreo.

Adicional a los registros de comportamiento, se calculó el éxito reproductivo para cada zona de anidación, según la temporada reproductiva. El período reproductivo fue dividido en dos temporadas, la primera comprendida desde marzo a junio (I temporada) y la segunda desde julio a noviembre (II temporada). Como indicador del éxito reproductivo se utilizó el éxito de anidación, que se calculó dividiendo el número total de volantones (polluelos de aproximadamente 4 meses, listos para dejar el nido y conseguir su propio alimento) entre el número total de nidos activos (nidos con presencia de alguno de los padres con huevos) (Gandini et al., 1997; Castro, 2005), correspondientes a cada zona de la temporada reproductiva.

Análisis de datos

Las variables analizadas estuvieron representadas por los promedios de las frecuencias relativas de cada una de las 9 categorías de comportamiento observadas. Estas se analizaron teniendo en cuenta la zona de desarrollo del grupo (Zona A y B) y los diferentes meses de toma de datos o muestreo (meses de estudio).

La diferencia significativa entre las frecuencias de los comportamientos de los grupos, ubicados en la Zona A y Zona B fue estimada empleando la prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney; y para la comparación de las frecuencias promedio de cada categoría de comportamiento de los meses de estudio se empleó la prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis (Siegel & Castellan, 1995). El nivel de significancia establecido fue de 0.05 en todos los casos.

Resultados y discusión

Sobre el comportamiento reproductivo y el repertorio de comportamientos de S. humboldti

Durante el periodo de estudio se observó que el pingüino de Humboldt presentó dos temporadas con picos reproductivos, una en abril y otra en julio. Cuando se inició el estudio, en el mes de abril, los nidos en su mayoría se encontraban con huevos; también fue frecuente observar individuos que se encontraban en la construcción del nido, lo que indicó que la temporada reproductiva inició en el mes de marzo, incluyendo la búsqueda de la pareja, construcción del nido y copulación. En el mes de abril se logró observar a la pareja más perenne en el nido. Los estudios previos prueban que la hembra es quien elige al macho y, en su mayoría, este es quien realiza las actividades de construcción del nido (Scholten, 1992). El vínculo de las parejas usualmente se mantiene para todo el periodo reproductivo y a través de los años. Pese a ello, investigaciones como la de Schwartz et al. (1999) reportan casos de parejas que mantienen cópulas con otros individuos fuera de la pareja. Además, la hembra podría optar por elegir a otra pareja que le brinde una mayor probabilidad de tener éxito reproductivo. En el caso que la pareja llegue a separarse, la hembra trataría de buscar a un macho apto que se encuentre muy próximo al lugar de anidación o nido anterior, manteniendo casi constante su rango de asentamiento en la colonia (Scholten, 1992), de allí la importancia de observar las dinámicas de ocupación de las zonas de anidación. En Chile se encontró que los pingüinos de Humboldt tienen una alta fidelidad por el mismo lugar de anidación, siendo esta mayor al 60% (Teare et al., 1998).

Ambos progenitores cuidan el nido durante la anidación y empollamiento, una vez que nace el polluelo se turnan para alimentar a la cría. A partir de los dos meses y medio de nacido los padres dejan a las crías para utilizar más tiempo durante sus viajes, por lo que puede observarse a las crías en guarderías, conformadas por un grupo de polluelos al cuidado de un adulto. Aproximadamente a los 3 meses de edad los polluelos son volantones (Zavalaga & Paredes, 1997; Riveros, 1999) y están listos para dejar el nido y buscar su alimento por sí mismos; sin embargo, algunos aún necesitan cuidados de los padres o podrían no ser aptos para buscar su alimento por sí solos, por lo que es posible observar volantones, crías listas para abandonar el nido, en los bordes de las playas de la isla; inclusive actualmente hay reportes de varamientos de volantones en las playas ubicadas frente a las islas, que son concurridas por la población (SERFOR, 2020).

Taylor et al. (2001) reportaron, para Punta San Juan, el comportamiento de intrusión de machos en nidos con parejas, ya sea cuando el nido activo se encontraba con la presencia de uno o ambos individuos. Se observaron interacciones agonísticas de pelea con el macho residente y, hasta cierta medida, también con la hembra, dependiendo de si el macho intruso ganaba la pelea, en cuyo caso la hembra finalmente resultaba aceptando al macho intruso. Además, los machos intrusos tienden a tener un comportamiento de hostigamiento hacia los polluelos de la hembra, presentándose picadas, sacudidas y desplazando a los polluelos fuera del nido, y en algunos casos inclusive matando a los polluelos. En el presente estudio se observó registros en donde individuos peleaban luego de retornar del mar, cuando encontraban el nido ocupado por otro individuo y su pareja, posiblemente se trataría de un intruso que luego era desplazado; sin embargo, no se tuvo la certeza de corroborar lo mencionado por Taylor et al., (2001), ya que los individuos no estaban marcados para lograr esa identificación. Pese a ello, se lograron reportar algunos episodios de parejas que buscaban nidos para ser ocupados; una vez que copulaban en el lugar, se retiraban de la zona continuando su búsqueda. También se observó el robo de plumas de otros nidos, y un evento de cópula entre un adulto y un polluelo, este último murió al día siguiente del evento.

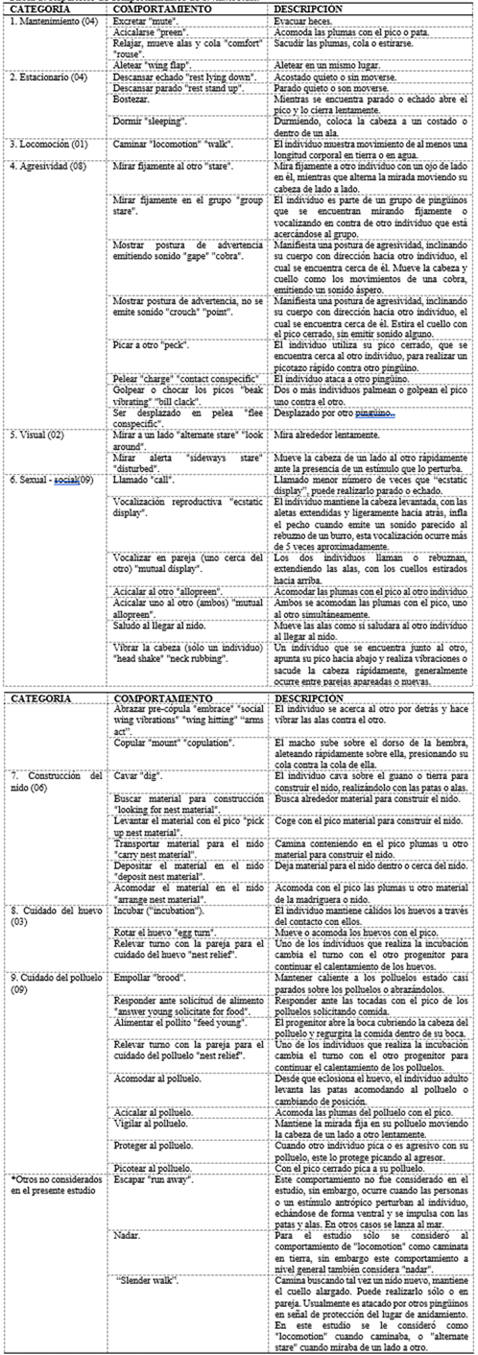

A partir de los 273 registros realizados, el presente estudio identificó 46 comportamientos (Tabla 2), los cuales se agruparon en 9 categorías del comportamiento que se describen a continuación:

Mantenimiento, comportamientos empleados en el acicalamiento propio, cuidado de plumas.

Sexual-social, comportamientos relacionados a la interacción con la pareja desde el emparejamiento hasta la cópula.

Agresividad, comportamientos relacionados a la pelea con otros individuos.

Construcción del nido, comportamientos empleados en el cuidado del nido desde su construcción hasta antes de iniciar la incubación.

Cuidado del huevo, comportamientos relacionados al cuidado del nido y huevo durante la incubación.

Cuidado del polluelo, comportamientos relacionados al cuidado del nido y del polluelo durante el empollamiento.

Locomoción, comportamientos relacionados al desplazamiento en tierra.

Estacionario o descanso y

Visual, actividades relacionadas a la observación de forma rutinaria o como respuesta ante estímulos que lo alertan.

Según la bibliografía disponible, los comportamientos copular (“copulation”), abrazar pre-cópula (“arms act”), vocalización reproductiva (“ecstatic display”), transportar material para el nido (“carry nest material”), son en su mayoría realizados por los machos (Scholten, 1987; Merritt & King, 1987; Edgington, 1989), lo cual guardaría relación con el hecho que los machos son quienes eligen el sitio de anidación y realizan la construcción del nido principalmente (Scholten, 1992).

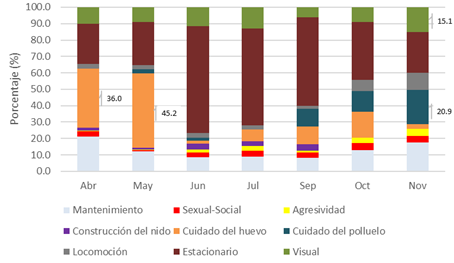

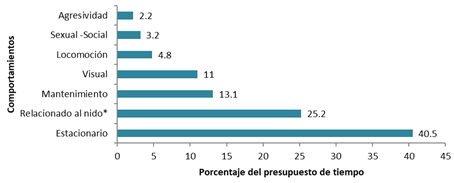

Considerando la totalidad del periodo de estudio, desde abril a noviembre, se pudo observar que la categoría de descanso “estacionario” representó el 40.5% del total de tiempo invertido en realizar actividades durante el día, teniendo esta categoría una frecuencia mayor en el mes de junio, con el 66%; estos resultados coinciden con lo reportado por Riveros (1999) para Punta San Juan, en relación a que el descanso es la actividad que demanda más tiempo. Asimismo, agrupando los comportamientos relacionados al nido (construcción del nido, cuidado del huevo y polluelo), se observó que en conjunto representan el 25.2% (Figura 3).

Tabla 2 Repertorio de comportamientos de S. humboldti.

*En este listado se ha excluido el comportamiento de escapar (“run away”) y nadar, considerar que el estudio solo evaluó los comportamientos en tierra

*Con el objetivo de comparar los porcentajes de los presupuestos de tiempo, en general para todo el estudio, se consideró agrupar en uno solo los comportamientos que estén relacionados con el cuidado del nido en sus distintas etapas (construcción del nido, cuidado del huevo y cuidado del polluelo) denominándose para la gráfica Comportamientos “relacionado al nido”.

Figura 3 Porcentaje de actividades del presupuesto de tiempo del pingüino de Humboldt en isla Pachacamac, abril a noviembre de 2010.

La frecuencia de cada categoría de comportamiento varió cada mes de estudio. Como se observa en la Figura 4, en los meses de abril y mayo, la categoría “cuidado del huevo” presentó la mayor frecuencia, con 36% y 45.2%, respectivamente; mientras que, en los meses de setiembre, octubre y noviembre, el “cuidado de los polluelos” fue uno de los comportamientos que mayor frecuencia tuvo. En el mes de noviembre, al presentarse polluelos con mayor número de semanas de nacidos (“large chicks”) se incrementaron los comportamientos de “cuidado del polluelo” (20.9%) y “visual” (15.1%), similar a lo reportado para la especie S. magellanicus (Bennett, 1993). Además, Merritt & King, (1987) observaron que S. humboldti, en condiciones de cautiverio durante la etapa reproductiva, realiza una mayor inversión en el cuidado de nido y prole, o descanso cerca al nido. Asimismo, el comportamiento “sexual-social” estuvo presente en todos los meses de estudio.

Sobre los análisis de significancia

Al aplicar las pruebas de significancia se halló que los presupuestos de tiempo de los comportamientos sexuales-sociales (U = 7652.00, p < 0.05), de agresividad (U = 7596.50, p < 0.05), de construcción del nido (U = 8066.50, p < 0.05) y de locomoción (U = 7683.50, p < 0.05) presentaron diferencias significativas con respecto al sitio de asentamiento del grupo (Zona A y Zona B). Además, se encontró que las categorías de comportamiento registradas presentaron diferencias significativas entre los meses. Por ello se procedió a realizar un análisis por separado de comportamientos registrados en la Zona A y en la Zona B, encontrando que en la Zona A solo la categoría sexual-social no presentó diferencias significativas con respecto a los meses de estudio (K = 11.72, p > 0.05). Para la Zona B, todos los comportamientos presentaron diferencias significativas con respecto a los meses, es decir, que los comportamientos variaron respecto al mes en el que se presentaron.

Sobre los comportamientos relacionados con la calidad de hábitat y el éxito reproductivo

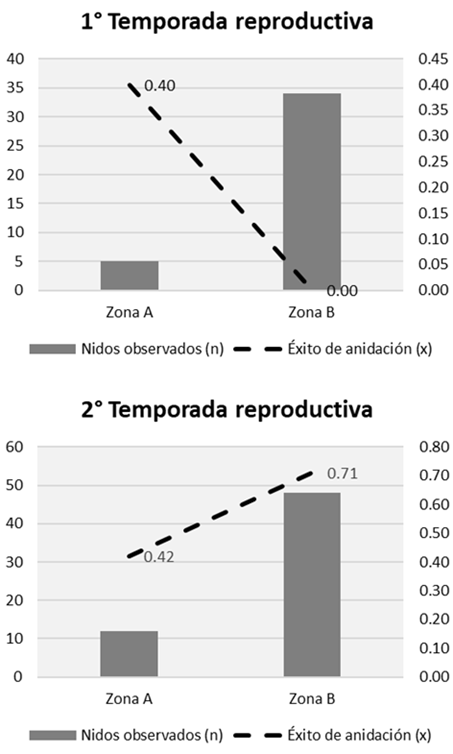

Se observó que el éxito de anidación en la primera temporada reproductiva (abril-julio) fue mayor en la Zona A (n = 5, x = 0.4) que en la Zona B (n = 34, x = 0), mientras que en la siguiente temporada el grupo de pingüinos de la Zona B (n = 48, x = 0.71) presentó mayor éxito reproductivo que en la Zona A (n = 12, x = 0.42). Para el caso de la elección de la zona de anidamiento considerando el número de nidos utilizados, se tiene que la Zona B presentó mayor cantidad de nidos activos que la Zona A (Figura 5). Esta discrepancia con los datos obtenidos en el éxito reproductivo de la primera temporada podría deberse a posibles variables externas como inundaciones, arribo de ondas Kelvin, efecto antrópico, etc.

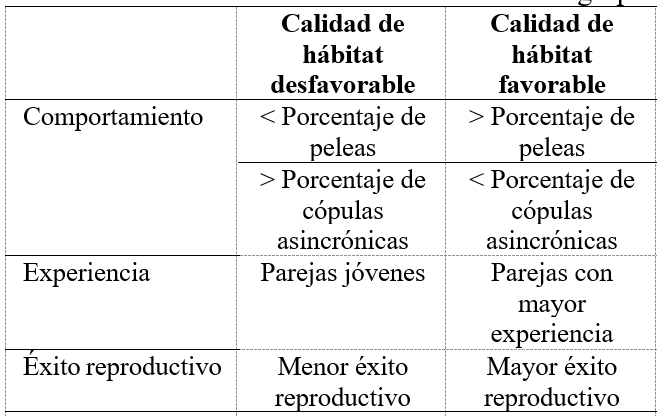

Respecto a lo observado en ambos grupos dentro de la colonia del Embudo a través de los meses, y al realizar el análisis de diferencias significativas separando los grupos A y B, se observó que la Zona A no presentó diferencias significativas respecto a la actividad “sexual- social”. En el campo, se observó que en la Zona A las cópulas eran constantes y asincrónicas, y durante todos los meses de estudio, se observó abandono de nidos en esta zona, lo cual podría ser resultado de albergar parejas jóvenes (Kharitonov & Siegel, 1985), ya que tienden a elegir zonas con menor calidad de hábitat, lo cual se ve reflejado en su bajo éxito reproductivo, siendo estos lugares los que se ocupan tardíamente y donde menos comportamientos agonísticos se observaron (Tabla 3).

Figura 5 Éxito reproductivo (anidación) y cantidad de nidos activos según zona (A y B) y temporada reproductiva.

En ese sentido, sobre los comportamientos relacionados con la calidad de hábitat, experiencia de la pareja y éxito reproductivo, se encontró que ante un hábitat favorable (Zona B) la frecuencia de peleas entre los individuos se incrementa ante la búsqueda de ocupar un buen lugar para anidar y la frecuencia de cópulas asincrónicas disminuye. Esto guarda relación con que la ocupación de las mejores zonas de anidación por parejas con mayor experiencia lo influiría en un mayor éxito reproductivo (Tabla 3).

En general, en el estudio del comportamiento de las aves marinas, se han observado factores del comportamiento territorial como control de la densidad poblacional de una colonia (Patterson, 1980). Por otra parte, también existen teorías que muestran como regulador poblacional a la disponibilidad del alimento, lo que desencadenaría una alta competencia intraespecífica, provocando un bajo éxito reproductivo (Ashmole, 1963).

Tabla 3 Relación entre el comportamiento, experiencia, y éxito reproductivo observada en relación con la calidad del hábitat donde se desarrolló el grupo.

En general, en el estudio del comportamiento de las aves marinas, se han observado factores del comportamiento territorial como control de la densidad poblacional de una colonia (Patterson, 1980). Por otra parte, también existen teorías que muestran como regulador poblacional a la disponibilidad del alimento, lo que desencadenaría una alta competencia intraespecífica, provocando un bajo éxito reproductivo (Ashmole, 1963).

Según Tinbergen (1963), los comportamientos pueden ser explicados y entendidos en base a la causación y ontogenia, conocidos como mecanismos proximales o inmediatos, así como al valor de supervivencia y evolución, conocidos como mecanismos distales o últimos. Siguiendo este enfoque, como mecanismo proximal en el comportamiento reproductivo del pingüino de Humboldt, está la secreción de la hormona luteinizante -LH (Otsuka et al., 1998), dándose inicio a la reproducción, mientras que como mecanismo distal se mostrarían en sus inicios comportamientos sexuales-sociales expresados en cópulas, y luego en comportamientos de cuidado del huevo, y de los polluelos; es así que al mantener cópulas constantes e invertir mayor tiempo al cuidado de la prole se estaría tratando de garantizar el éxito reproductivo. Para el caso de los comportamientos agonísticos, el mecanismo proximal estaría causado por la secreción de la testosterona presente con altos niveles durante la reproducción (Otsuka et al., 1998), mientras que el mecanismo distal se entendería como la adaptación que ha tenido la especie para poder competir por los mejores lugares o zonas para desarrollar la reproducción y garantizar o tener mayores probabilidades de lograr la supervivencia y el éxito reproductivo.

Cabe mencionar que los resultados generados sobre el comportamiento corresponden a los individuos localizados al interior de una cueva, la cual brinda en cierta medida protección para los individuos estudiados, reduciendo algunos factores o amenazas del medio externo. Se sugiere que se realicen futuras investigaciones comparando los comportamientos con otras colonias periféricas, como las localizadas en la zona Este y Norte de la Isla Pachacamac. Así mismo, se señala que se observó que los nidos presentes en estas zonas periféricas son en su mayoría nidos de tipo agrietado, formados entre rocas, mientras que los nidos de estudio, presentes en la cueva “El Embudo” en su mayoría eran superficiales.

Recomendaciones para estudios del comportamiento del pingüino de Humboldt

El estudio del comportamiento del pingüino de Humboldt es de importancia para realizar el manejo y regulación de actividades de aprovechamiento en las Áreas Naturales Protegidas y, en general, en donde habiten sus poblaciones, ya que evaluar el comportamiento aporta a conocer a mayor profundidad cuáles serían los impactos negativos de dichas actividades; por lo que es necesario desarrollar estudios que permitan observar y analizar el comportamiento de esta especie frente a distintos estímulos o actividades antrópicas como el turismo, pesquería, investigación, entre otras actividades (Ellemberg et al., 2006; Oetiker, 2009; Bertrand et al., 2014).

En ese sentido, en base a las experiencias obtenidas en el presente estudio, se han generado algunas recomendaciones para futuras investigaciones que consideren emplear la observación de individuos cada 20 minutos frente a distintos estímulos (actividades antrópicas):

Contar con los siguientes materiales y equipos: contómetros, cronómetros (timers), telémetros (distanciómetro), binoculares, telescopios, cámaras fotográficas, sonómetro (opcional si se desea evaluar el impacto sonoro), fichas impresas (registros “time budgets”), y embarcación.

Generar las capacidades en los observadores con el registro de comportamientos generales del pingüino de Humboldt (Tabla 2) y la metodología a emplear.

Ubicar zonas discretas desde la isla o punta para poder registrar los comportamientos de los individuos y su impacto en el comportamiento frente a la actividad humana que se desee evaluar, por ejemplo, turismo a pie, turismo embarcado, pesca artesanal, entre otros; considerando diferentes distancias, por ejemplo, 10, 20, 50, 70 y 100 m. Así como considerar un escenario sin la presencia de embarcaciones cercanas (sin estímulo antrópico, blanco).

Antes de cada muestreo, evaluar la ubicación de los observadores, con el fin de reducir el impacto visual hacia los pingüinos por parte de los observadores.

Registrar datos generales como la fecha, hora, nombre del observador, y características que presenta la zona o hábitat (cueva, playa, islote, pampa o terraza marina) donde se ubica la población, grupo o individuos a evaluar, así como realizar conteos rápidos de esta.

Para el análisis de datos se recomienda obtener frecuencias relativas sobre los comportamientos “alternate stare”, “sideways stare” y “run away” y así determinar si existen diferencias significativas entre el grupo blanco y grupo impactado a distintas distancias.

Entre las consideraciones respecto al diseño de investigación y posterior discusión de los resultados que se podrían obtener, habría que tomar en cuenta a la temporada en que se realiza la evaluación o monitoreo. Como se ha reportado, el comportamiento varía inclusive dentro la misma temporada reproductiva; además durante la temporada de muda ellos se podrían encontrar más vulnerables frente a estímulos antrópicos, al estar agrupados en las playas durante periodos prolongados sin consumir alimento, a diferencia de la reproducción donde podrían utilizar nidos ubicados entre rocas, cuevas o madrigueras a manera de protección. Siendo importante observar y reportar los comportamientos indicadores del estado de alerta del individuo o grupo.

Conclusiones

El repertorio de comportamientos del pingüino de Humboldt en Isla Pachacamac durante el periodo reproductivo 2010 incluyó 46 comportamientos reproductivos agrupados en 9 categorías: “manutención”, “sexual-social”, “agresividad”, “construcción del nido”, “cuidado del huevo”, “cuidado del polluelo”, “locomoción”, “estacionario o descanso” y “visual”. La categoría que mayor frecuencia presentó fue “estacionario” con el 40.5%, seguida de comportamientos relacionados al nido en general (“construcción del nido”, “cuidado del huevo” y “polluelo”) con el 25.2%.

Se concluye que el comportamiento varió respecto al lugar en donde se desarrolló o se asientó el grupo y al mes de estudio. Se encontraron diferencias significativas en el comportamiento respecto al lugar de asentamiento del grupo (Zona A y Zona B), específicamente respecto a los comportamientos “sexuales-sociales”, “agresividad”, de “construcción del nido”, y “locomoción”; estas diferencias indican que ante una calidad de hábitat favorable, como la Zona B, existe un mayor despliegue de comportamientos sexuales sociales, como cópulas de forma sincrónica, que influyen en la formación de las parejas. Respecto a los meses de estudio se hallaron diferencias significativas en las categorías del comportamiento, con excepción de la actividad “sexual- social” en la Zona A (calidad de hábitat desfavorable). También se observa una mayor competencia por el acceso a una buena zona en donde anidar, que se refleja en la mayor frecuencia de peleas y de construcción de un nido en una zona segura, asumiendo que las parejas con mayor experiencia se asientan en estos espacios y logran un mayor éxito reproductivo, lo cual también podría ser afectado por condiciones externas (inundaciones, arribo de ondas Kelvin, efectos antrópicos, etc.). En la zona con condiciones de hábitat desfavorable (Zona A) se observaron cópulas constantes y abandono de nidos todos los meses de estudio; esta reproducción asincrónica se mostró en el reacomodo o formación de parejas ante la pérdida de nidada o falla del éxito reproductivo.

uBio

uBio