INTRODUCCIÓN

En el 2014, más de 260 millones de hombres y de 370 millones de mujeres eran obesos en todo el mundo. Si las tendencias actuales continúan, en el año 2025 la prevalencia global de obesidad alcanzará el 18 % en los hombres y superará el 21 % en las mujeres 1; mientras que, en Latinoamérica, se estima una prevalencia de 19,6 % de obesidad en el año 2030 2. En el Perú, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 2018 encontró que la prevalencia de obesidad fue de 22,7 % en mayores de 15 años, y solo en La Libertad, el 23 % de la población de 15 años a más era obeso 3. En el mismo año, se informó que los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) mostraban una prevalencia de obesidad del 11 % 4.

Ser obeso predispone a enfermedades como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dolencias cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, debido a que la obesidad se acompaña de dislipidemia, resistencia a la insulina, hipertensión, presencia de marcadores inflamatorios y alteración de la inmunidad antitumoral 5,6. El síndrome metabólico es un conjunto de factores que aumenta el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica y diabetes mellitus. Estas condiciones son presión arterial, triglicéridos, HDL y glucosa en ayunas; además, y de acuerdo con la definición que se utilice, pueden añadirse otros criterios 7,8. Así, para definir la condición de síndrome metabólico, el Panel III de Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (ATP-III) señala la presencia de tres o más de los cinco criterios recogidos 9; mientras que Wildman indica la presencia de dos o más de los seis criterios señalados 10. Sin embargo, la obesidad metabólicamente sana (ObMS) es un concepto reciente que describe un fenotipo de pacientes obesos que parecen estar protegidos contra las alteraciones metabólicas que condicionan la obesidad 11; es decir, individuos que tienen IMC ≥ a 30 kg/m2, pero carecen del síndrome metabólico 12. Por ello, para definir ObMS se debe excluir el síndrome metabólico usando las clasificaciones de ATP-III 9, Wildman 10 u otras 7.

Sin un consenso global sobre una definición estándar de ObMS, las estimaciones de prevalencia varían ampliamente y dificultan la comparación 7,13. En diferentes estudios, la prevalencia de ObMS varió del 1,3 al 25,8 % 14, y en un estudio español del año 2016 fue del 31,7 % 15. Pajuelo et al. informaron que en Lima, en el periodo 2009-2010, hubo una prevalencia del 7 % de ObMS de un total de 158 obesos 11.

La ObMS no es una condición estática, ya que puede deteriorarse a obesidad metabólicamente enferma (ObME), cuadro que cumple con la definición de síndrome metabólico 12, en un plazo de cinco a diez años, lo cual implica un problema de salud con un riesgo sustancial de DM2 y enfermedad cardiovascular 16,17. Por otro lado, diversos estudios hallaron que ObMS también puede implicar signos tempranos de aterosclerosis, mayor riesgo de DM2, a pesar de la sensibilidad a la insulina, y aumento de mortalidad solo por la presencia de obesidad 7.

La alta prevalencia de obesidad en los estudiantes de Medicina y la reducida cantidad de estudios sobre las implicancias y frecuencia de salud metabólica en el país no contribuyen a aclarar la necesidad de una intervención para evitar el desarrollo de problemas de salud en los futuros médicos. Para enfrentar dicho panorama, este estudio tiene el objetivo de determinar la prevalencia de obesidad metabólicamente sana en estudiantes de Medicina de la UNT.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y población de estudio

Este estudio fue una investigación observacional descriptiva de corte transversal que tuvo como población a los estudiantes de Medicina de la UNT atendidos en el Servicio de Bienestar Universitario (SBU) en el periodo diciembre 2018 a marzo 2019.

La selección de la muestra se realizó a partir de 602 historias clínicas correspondientes a alumnos de 1. ° a 6. ° año matriculados en el año lectivo 2019. De estos, 55 estudiantes tuvieron un IMC compatible con algún grado de obesidad (≥ 30 kg/m2). La muestra final fue de 37 personas luego de aplicar criterios de inclusión (ser estudiante de Medicina de la UNT con un IMC ≥ 30 kg/m2 y haber aceptado participar voluntariamente de la investigación) y exclusión (uso de medicamentos, hormonas, embarazo y/o enfermedades que pudieran distorsionar el peso, la talla o ambos).

Los principales materiales usados en la obtención de las medidas antropométricas fueron los siguientes: tensiómetros, balanza con tallímetro, centímetro y la fórmula Harris-Benedict revisada por Mifflin y St. Jeor 18. Para la toma de muestras sanguíneas se emplearon agujas 21G x 1″, algodón, alcohol, guantes y tubos de ensayo al vacío sin anticoagulante que fueron proporcionados por un laboratorio privado donde se procesaron las muestras. Los datos sobre el estilo de vida de los encuestados se recopilaron en cuestionarios.

Variables y mediciones

La primera fase de la investigación consistió en la selección de la muestra. Se acudió al SBU de la UNT y se solicitó el permiso para evaluar historias clínicas. Los datos de la talla y el peso fueron tomados por personal del SBU y luego revisados; se calculó el IMC para obtener la relación de obesos, quienes fueron citados para explicarles el procedimiento de la investigación. Los voluntarios firmaron un consentimiento informado; además, llenaron un cuestionario para aplicar los criterios de exclusión.

En la segunda fecha, los participantes seleccionados acudieron con ayuno previo de 12 horas para evaluar las siguientes variables: edad, peso, talla, IMC, tasa metabólica basal (TMB) 18, circunferencia de la cintura (CC), presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD), trigliceridemia (TG), colesterol HDL sérico (C-HDL), colesterol LDL sérico (C-LDL), colesterol total y glucemia.

Los participantes respondieron dos cuestionarios. El primero, sobre los alimentos consumidos en los últimos tres días para cuantificar el promedio de ingesta calórica diaria. El segundo registró todas las actividades realizadas en un día: a partir de lo cual se calculó el nivel de actividad física (NAF) para multiplicarlo por la TMB y obtener el gasto energético total (GET) de un día. Se dividió la ingesta calórica diaria entre el GET con el fin de calcular el porcentaje de adecuación del aporte energético diario (AAED). El NAF se clasificó en levemente activo o sedentario (1,40-1,69), moderadamente activo (1,70-1,99) y vigorosamente activo (2,00-2,40). También se calificó el porcentaje de AAED en las siguientes categorías: déficit (< 90 %), adecuado (90- 110 %) y exceso (> 110 %) 19.

Las muestras sanguíneas se extrajeron por venopunción y se procesaron en un laboratorio privado empleando reactivos enzimáticos estandarizados Roche y analizador bioquímico Cobas C 311.

Los participantes fueron clasificados en dos grupos: estudiantes con obesidad metabólicamente sana (EObMS) y estudiantes con obesidad metabólicamente enferma (EObME), de acuerdo con las clasificaciones de Wildman 10,13 y de ATP-III 9,13. Los criterios de Wildman se modificaron para el presente proyecto y se consideraron con EObMS a los participantes con IMC ≥ 30 kg/m2 y con menos de 2 de las siguientes anormalidades cardiometabólicas: PAS ≥ 130 mmHg y/o PAD ≥ 85 mmHg o con tratamiento antihipertensivo, TG ≥ 150 mg/dl, C-HDL < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres o con uso de medicamentos hipolipemiantes, glucosa en ayunas ≥ 100 mg/dl o con tratamiento antidiabético. Respecto a los criterios de ATP-III, se consideraron los mismos que los de Wildman modificados, agregando el de CC > 102 cm en hombres y CC > 88 cm en mujeres (obesidad central), para clasificar como EObMS a los alumnos con IMC ≥ 30 kg/m2 y con menos de 3 de las 5 condiciones mencionadas 7.

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se organizaron en cuadros y gráficos de frecuencia, y para el análisis estadístico se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes con un intervalo de confianza del 95 % empleando hoja de cálculo y el software estadístico Microsoft Excel 2016.

RESULTADOS

De las 602 historias clínicas revisadas, observamos que 55 estudiantes tuvieron un IMC ≥ 30 kg/m2, lo cual corresponde a una prevalencia de algún grado de obesidad en estudiantes de Medicina de 9,14 %.

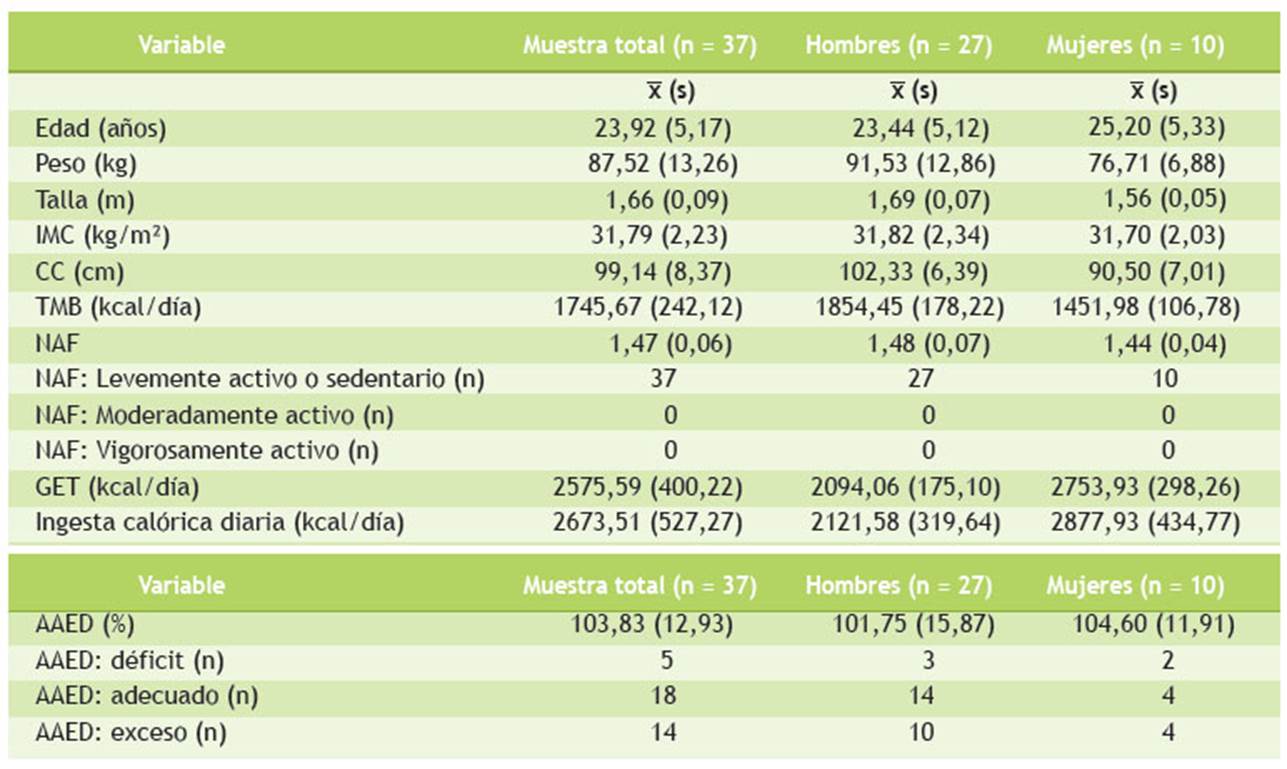

Se evaluaron a 37 personas obesas, de las cuales 73 % fueron varones y 27 %, mujeres. Las características basales del total de la muestra y según sexo se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1 Valores basales de la muestra de estudiantes de Medicina obesos en total y según sexo

n: número de personas, x̄ : media, s: desviación estándar, IMC: índice de masa corporal, CC: circunferencia de la cintura, TMB: tasa metabólica basal, NAF: nivel de actividad física, GET: gasto energético total, AAED: adecuación del aporte energético diario

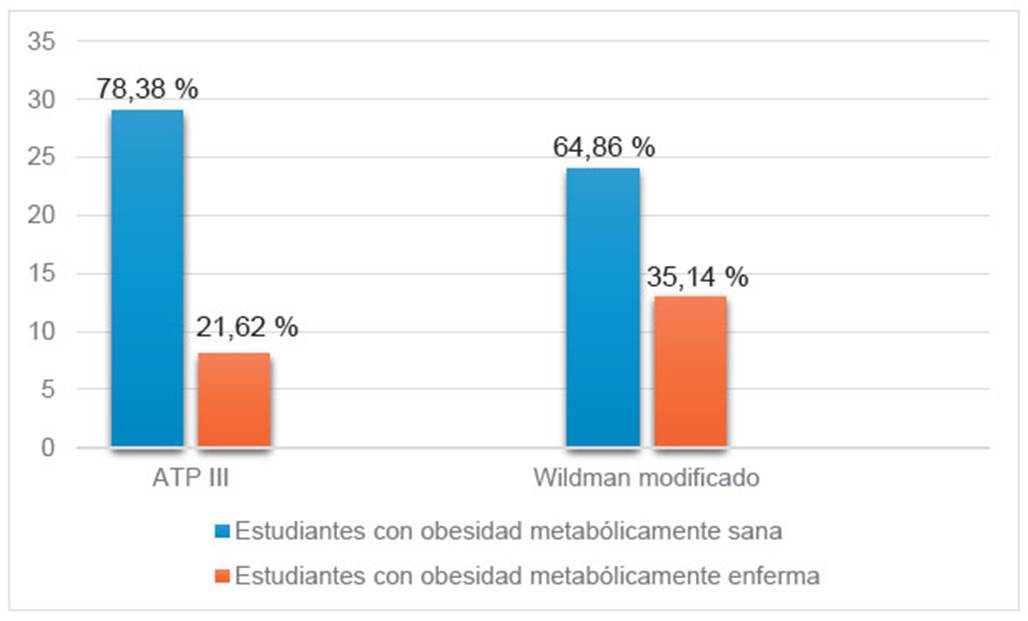

La prevalencia de estudiantes con obesidad metabólicamente sana (EObMS) según ATP III fue de 78,38 %, y según Wildman modificado fue de 64,86 % (Figura 1). Así mismo, de acuerdo con los criterios de ATP III, se obtuvo que 18 alumnos de la muestra (48,65 %) tuvieron obesidad central.

Figura 1 Prevalencia de obesidad metabólicamente sana y enferma en estudiantes de Medicina según ATP III y Wildman modificado

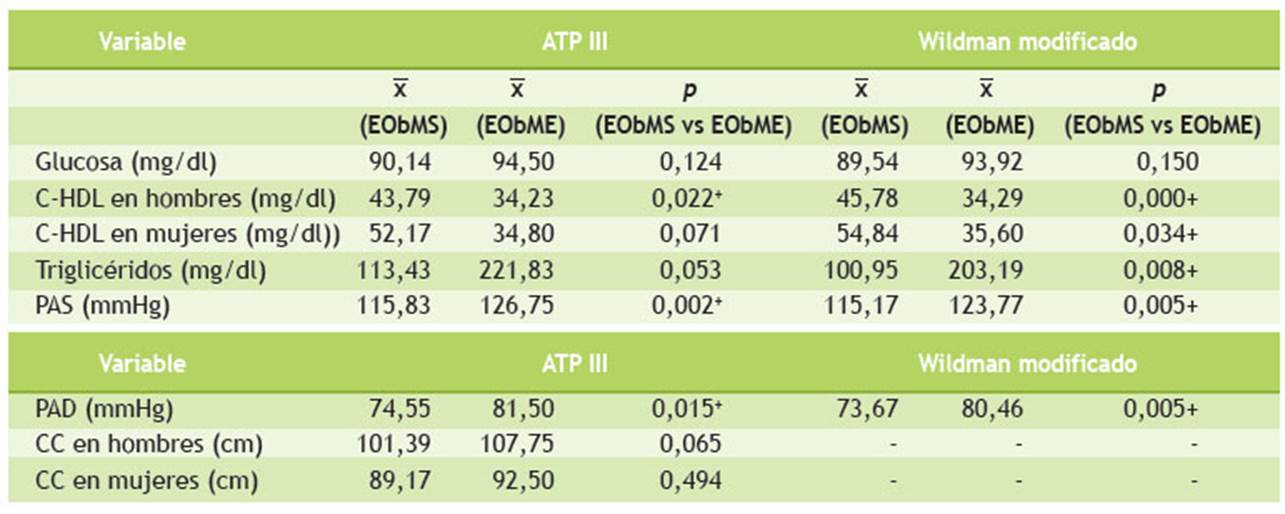

La comparación entre los grupos de EObMS y EObME, según la clasificación de ATP III, mostró diferencias significativas (p < 0,05) en las variables de C-HDL en hombres, PAS y PAD. Así también, de acuerdo con los criterios Wildman modificados, se observó diferencias significativas en las variables de C-HDL en hombres, C-HDL en mujeres, triglicéridos, PAS y PAD (Tabla 2).

Tabla 2 Comparación entre los grupos de estudiantes con obesidad metabólicamente sana vs. enferma según ATP III y Wildman modificado

x̄ : media, p: nivel de significancia al aplicar la prueba t de Student, EObMS: estudiantes con obesidad metabólicamente sana, EObME: estudiantes con obesidad metabólicamente enferma, C-HDL: colesterol-HDL sérico, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, CC: circunferencia de la cintura

+Resultados con diferencias estadísticamente significativas

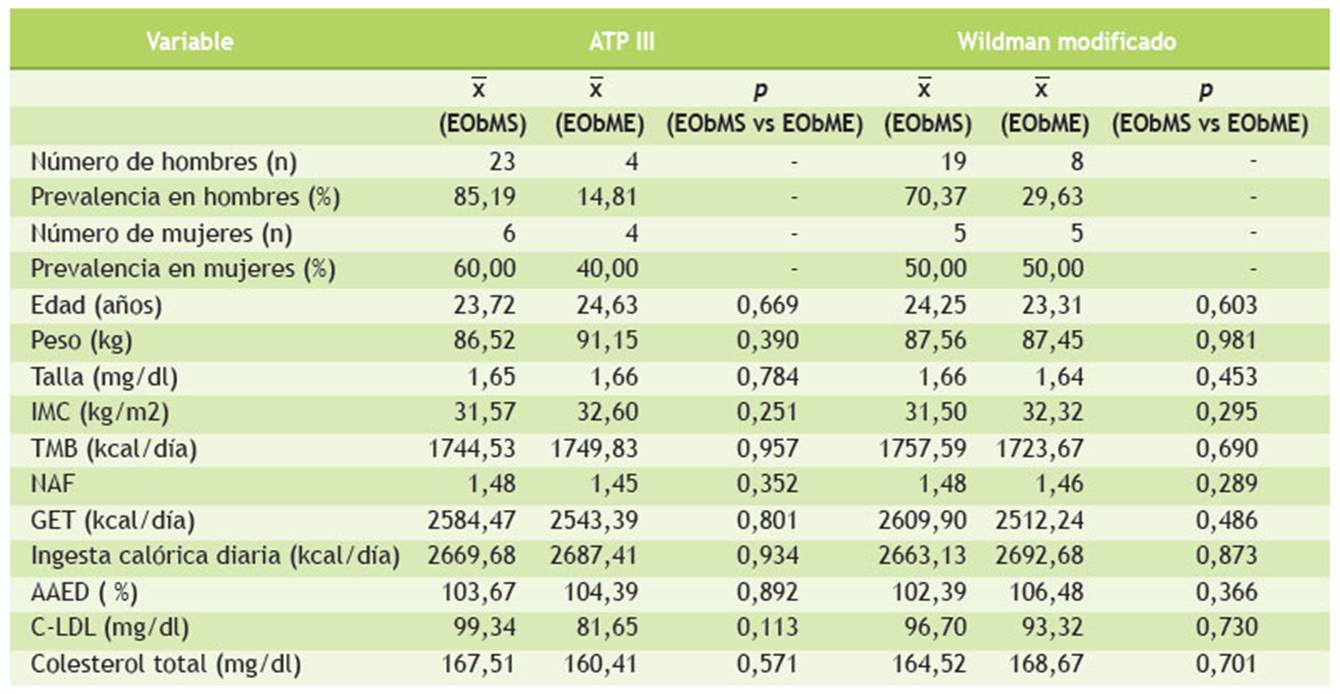

Por otro lado, la comparación entre los grupos de EObMS y EObME clasificados según criterios de ATP III y Wildman modificados, pero con respecto a variables no consideradas en dichos criterios, no mostró diferencias significativas (p > 0,05) en ninguna clasificación ni variable (Tabla 3).

Tabla 3 Comparación entre los grupos de estudiantes con obesidad metabólicamente sana vs. obesidad metabólicamente enferma según variables no considerados en ATP III ni en Wildman modificado

x̄ : media, p: nivel de significancia al aplicar la prueba t de Student, EObMS: estudiantes con obesidad metabólicamente sana, EObME: estudiantes con obesidad metabólicamente enferma, IMC: índice de masa corporal, TMB: tasa metabólica basal, NAF: nivel de actividad física, GET: gasto energético total, AAED: adecuación del aporte energético diario, C-LDL: colesterol-LDL sérico

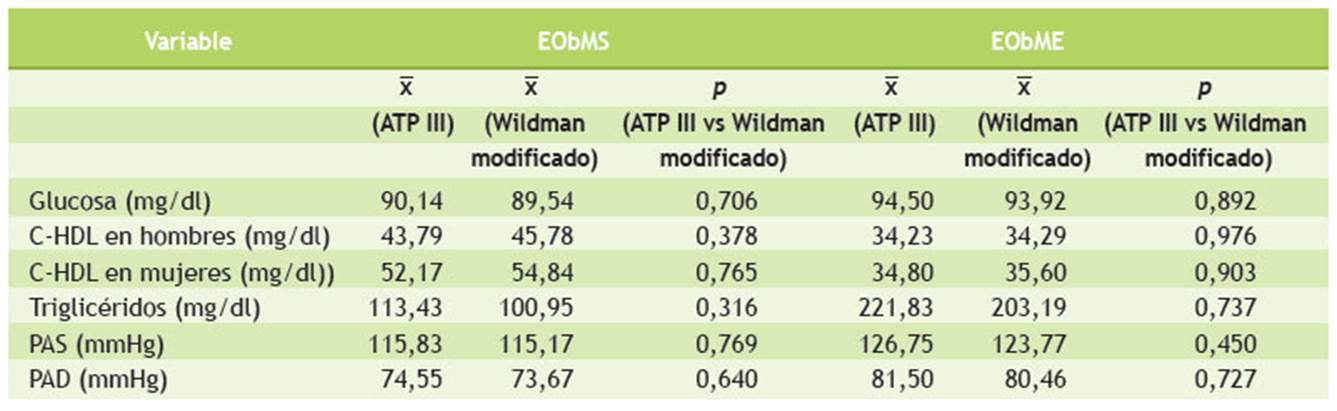

La comparación entre las clasificaciones de ATP III vs. Wildman modificada para EObMS, y entre las mismas para EObME, no obtuvo diferencias significativas en ningún grupo ni variable (Tabla 4).

Tabla 4 Comparación entre los criterios de ATP III vs. Wildman modificado para clasificar a la muestra en estudiantes con obesidad metabólicamente sana o enferma

x̄ : media, p: nivel de significancia al aplicar la prueba t de Student, EObMS: estudiantes con obesidad metabólicamente sana, EObME: estudiantes con obesidad metabólicamente enferma, C-HDL: colesterol-HDL sérico, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica

DISCUSIÓN

En la presente investigación se encontró una prevalencia de obesidad en estudiantes de Medicina de la UNT de 9,14 %, valor menor al reportado por Muñoz-Blanco et al. en el año 2018 (11 %) en la misma universidad, población y con solo 240 historias clínicas revisadas (4). Sin embargo, esta frecuencia es aun mayor que lo reportado en estudiantes de Medicina de otras universidades como de Colombia, con 7,0 % 20; de Venezuela, con 6,7 % 21, y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, con 3,2 % 22.

Las diferentes prevalencias de obesidad serían reflejo de la vida universitaria, pues se emplean muchas horas del día en clases y estudio en casa, además del constante estrés, la poca actividad física y el frecuente consumo de comida chatarra, por lo que son necesarias intervenciones para reducir el riesgo de obesidad 23,24. Se encontró que el 100 % de la muestra llevaban una vida sedentaria, y 14 de los 37 tenían un porcentaje de adecuación del aporte energético diario en exceso.

En este trabajo se usaron las clasificacionesATP-III y Wildman para definir ObMS y ObME. La calificación de Wildman fue modificada y no se consideraron las variables de resistencia a la insulina ni inflamación sistémica. La principal razón para emplear estos dos sistemas es que en el de ATP-III uno de sus cinco criterios es la obesidad abdominal, mientras que en Wildman no es valorada 13. La obesidad central es considerada por muchos autores como el factor de riesgo más importante para el desarrollo de síndrome metabólico, pues tiene estrecha relación con la resistencia a la insulina, ambas serían el origen fisiopatológico de las diferentes anormalidades metabólicas 7,25. Esto se evidencia en los resultados, pues los estudiantes con obesidad metabólicamente enferma tuvieron una CC mayor, en promedio, que los obesos metabólicamente sanos de ambos sexos, según la clasificación del ATP-III.

La muestra estuvo conformada por adultos jóvenes con una edad promedio de 23,92 ± 5,17 años, en quienes se encontró una prevalencia de obesidad metabólicamente sana de 78,38 % según ATP-III y 64,86 % según Wildman modificado. Otras investigaciones en personas reportaron prevalencias ObMS y ObME de 8,6 % vs. 91,3 % (americanos entre 20 y 40 años) 26; 21,4 % vs. 78,5 % (polacos entre 18 y 35 años) 12; 55,8 % vs. 44,2 % (surcoreanos de entre 30 a 70 años) 27; y 7,0 % vs. 93,0 % (peruanos con una edad promedio de 44,3 años) 11. Esto muestra que las prevalencias informadas varían dependiendo no solo de la edad de la población estudiada, sino también de la nacionalidad, con un máximo de ObME en EE. UU. y Perú, así como ObMS más frecuente en algunos países de Europa y Asia.

En el presente estudio, menos de la mitad de la muestra tuvo obesidad central (48,65 %), lo que explica la menor prevalencia de ObME con ATP-III, que con Wildman modificado. Uno de los factores que contribuiría es la edad de los participantes, pues en poblaciones jóvenes la prevalencia de obesidad abdominal suele ser menor que en personas de más edad, a pesar de la condición de obesidad 28. Sin embargo, en Europa la prevalencia de ObME, al no considerar la CC como en los criterios de Wildman, disminuye hasta en un 28 % en mujeres y 19 % en hombres 29.

A pesar de que las prevalencias de ObMS y ObME son diferentes según sean estimadas con ATP-III o Wildman modificado, la comparación entre estas clasificaciones no tuvo diferencias significativas en los dos grupos de EObMS ni en los dos de EObME: esto significa que son semejantes según su estado metabólico.

La comparación entre los grupos de EObMS y EObME, según los criterios de ATP-III, muestra diferencias significativas en C-HDL (hombres), PAS y PAD, de acuerdo con Wildman modificado, en C-HDL (hombres y mujeres), PAS, PAD y triglicéridos. Esto se debería a un trastorno de los adipocitos viscerales, pues alteran múltiples mecanismos y generan resistencia a la insulina, exceso de ácidos grasos libres, inadecuada activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, anomalías funcionales y estructurales del riñón, el corazón y la vasculatura; lo cual se evidencia en cambios de la PA, C-HDL y triglicéridos 30. Sin embargo, dentro del grupo de personas obesas existen individuos sin anomalías cardiovasculares, a pesar de su condición 11, por lo cual existió una diferencia significativa en las variables antes mencionadas.

Por otro lado, no hubo diferencias significativas respecto a la glucemia entre los grupos de EObMS y EObME en ambas clasificaciones. Esto se explicaría por la joven edad del grupo estudiado, pues a pesar de que la obesidad puede incrementar la resistencia a la insulina 31, al inicio existe un aumento de la liberación de grandes cantidades de dicha hormona a la sangre que compensa esta alteración y mantiene la glucemia en niveles normales; aunque a largo plazo se produce una disfunción de las células beta pancreáticas, lo que deriva en DM2 32.

La edad, peso, talla, IMC y otras variables no consideradas para síndrome metabólico fueron similares entre los grupos de EObMS y EObME, lo cual evidencia que tanto la obesidad como el síndrome metabólico son enfermedades de múltiples causas, cuyo origen es una suma de factores como tener antecedentes familiares, enfermedades endocrinológicas, estilos de vida poco saludables, la influencia de la sociedad, la cultura, la educación y la economía 33.

Se puede señalar como una limitación de este estudio el no haber incluido todas las variables de la clasificación de Wildman para definir ObMS. Se recomienda, además, investigar con un mayor tamaño muestral, que incluya a personas con rangos de edad más amplios y diversas ocupaciones, para determinar una prevalencia de ObMS más acorde con la realidad.

Finalmente, a partir la presente investigación se concluye que la prevalencia de obesidad metabólicamente sana encontrada en estudiantes de Medicina de la UNT fue alta: 78,38 % según ATP-III y 64,86 % según criterio de Wildman modificado. Sin embargo, es importante recalcar que, muy aparte de la denominación de ObMS, el simple hecho de presentar obesidad incrementa el riesgo de padecer diversas anormalidades cardiometabólicas que, con el tiempo, ocasionarían enfermedades crónicas no transmisibles como DM2, hipertensión arterial y dislipidemias. Sería importante tomar mayor interés en las políticas de promoción de estilos de vida saludables, en especial en estudiantes de Medicina, pues serán ellos quienes a futuro tendrán que combatir en primera línea a esta nueva epidemia del siglo XXI: la obesidad