Introducción

El sueño es un proceso fisiológico en los seres humanos, con múltiples efectos para el organismo 1. Al perturbarse, ya sea cuantitativa o cualitativamente, la salud física y mental sufren alteración, de ahí la importancia de cuidar y preservar el sueño 2,3. A pesar de lo descrito, la mala calidad de sueño (CS) es frecuente entre estudiantes de Medicina Humana comparada con la de la población general y con estudiantes de otras profesiones 2,4,5. La evaluación de la CS se realiza mediante métodos objetivos, como la polisomnografía o la actigrafía, así como por métodos subjetivos, como la entrevista clínica y los cuestionarios, entre ellos, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh (ICSP) 1,6.

Entre los factores que afectan la CS pueden incluirse los demográficos, sociales, académicos, ambientales, psicológicos e incluso las restricciones impuestas durante la pandemia de la COVID-19 7. Este fue un periodo en el que los estudiantes de Medicina tuvieron que adecuarse a las clases virtuales, contexto que empeoró la CS y aumentó la prevalencia de ansiedad y estrés 5,8,9. La mala CS se encuentra asociada a los trastornos mentales en estudiantes de Medicina; a su vez, ambas condiciones juegan un rol antagónico frente al desempeño académico 10,11. En el 2017, un metaanálisis estimó que, a nivel mundial, la prevalencia de la mala CS fue 52,7 % y en América, 59,9 % 12. Ambas prevalencias son menores a las descritas en estudios peruanos 13-15.

En febrero del 2022, el Ministerio de Educación del Perú aprobó el retorno gradual a la presencialidad de las actividades académicas en las universidades públicas y privadas 16. Este retorno fue progresivo y se caracterizó por la implementación de un modelo de clases híbridas (clases virtuales y presenciales). De esta manera, se generó un periodo de transición, en donde los estudiantes se enfrentaron a un nuevo escenario de aprendizaje, el cual podría haber influido en su CS.

Debido a la relevancia del sueño en la salud y los antecedentes de una prevalencia elevada de la mala CS entre estudiantes de Medicina del Perú, se hizo necesario evaluar los factores asociados a la CS durante un periodo de transición entre la virtualidad y el retorno progresivo a la presencialidad. Por lo descrito, el objetivo del estudio fue determinar los factores demográficos, sociales y académicos asociados a la mala CS en estudiantes de Medicina de una universidad privada de Lima.

Materiales y métodos

Diseño y ámbito de estudio

Se desarrolló un estudio observacional de corte transversal. La muestra de estudiantes de Medicina Humana se tomó durante junio y julio del 2022. El estudio se realizó en una universidad privada ubicada en Lima Metropolitana, Perú. Dicha facultad inició su actividad académica en el 2017 y, en la fecha en que se efectuó el estudio, había seis cohortes de ingresantes.

La población objetivo estuvo conformada por 409 estudiantes del primer al sexto año de la carrera de Medicina Humana. Los criterios de selección fueron los siguientes: ser mayor de 18 años, estar matriculado en el primer semestre del año académico 2022 y brindar el consentimiento informado. Se excluyó a los estudiantes que reportaron el diagnóstico previo de algún trastorno del sueño por un especialista y aquellos que no completaron todas las preguntas.

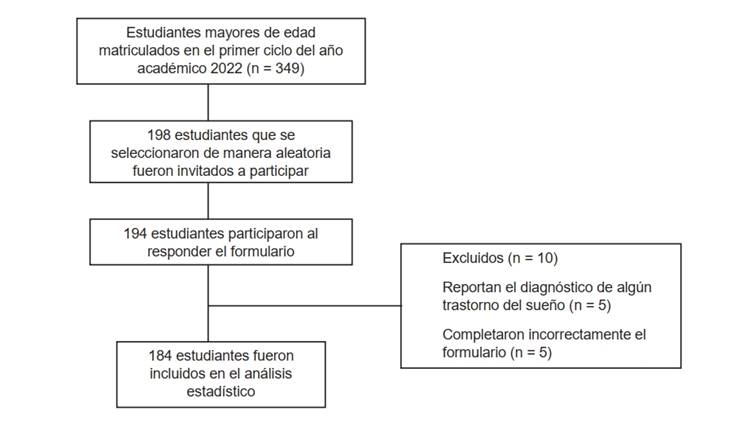

Se calculó el tamaño de muestra para la estimación de una proporción, para lo cual se empleó el programa libre OpenEpi en línea (https://www.openepi.com/SampleSize/ SSPropor.htm). Se consideró una prevalencia esperada de mala CS del 59,9 % 12, un nivel de confianza del 95 %, una precisión absoluta del 5 % y un tamaño poblacional de 349 estudiantes mayores de 18 años. La muestra estimada fue 180. Se asumió una proporción de no respuesta del 10 %, por lo que se invitó a 198 estudiantes. La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio simple, en un marco muestral obtenido de la Secretaría Académica de la Facultad de Medicina Humana.

Variables y mediciones

El instrumento de selección de datos, en su primera parte, incluyó preguntas sobre la edad (en años cumplidos), sexo (femenino, masculino), cantidad de cigarrillos consumidos al día durante las últimas cuatro semanas (no consume, 1-10, 11-20 y más de 20 cigarrillos al día) y frecuencia de consumo de alcohol semanal en las últimas cuatro semanas (no consume, menos de una vez, una o dos veces y tres o más veces a la semana).

Respecto a las características académicas, se consultó por el año de estudios (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto), la carga académica que indicó si el estudiante estaba inscrito en la cantidad de cursos exigidos (recategorizada en completa o incompleta), la pertenencia al tercio superior, definida a partir del promedio ponderado de las calificaciones y la ubicación del estudiante en el primer tercio de dichos promedios ordenados de mayor a menor ―una variable considerada como indicador de desempeño académico superior―, número de horas de clases a la semana y cantidad de horas de clases virtuales a la semana. El número total de horas de clases a la semana (#cs) y cantidad de horas de clase virtuales a la semana (#csv) se usaron para calcular el porcentaje de virtualidad: (#cvs / #cs) * 100 %.

En la segunda parte, para la selección de datos, se empleó el ICSP, una herramienta de 19 preguntas que valora la CS de las últimas cuatro semanas. La medición con el ICSP está basada en la suma de puntuaciones de siete parámetros del sueño que se evalúan en base a las respuestas de 18 de las 19 preguntas, de las cuales cuatro son de respuesta abierta numérica y el resto son de opción múltiple en escala de Likert. Se calificó la CS en base a las puntuaciones obtenidas, construidas a partir de los puntajes en cada uno de los parámetros. Cada parámetro recibió un puntaje de 0 a 3, donde cuatro indica mayor disfunción. La suma de los puntajes de los siete parámetros tuvo un rango de 0 a 21, donde una buena CS se definió de 0 a 5 puntos, y una mala CS, de 6 a 21 puntos.

Los parámetros del ICSP son calidad subjetiva del sueño, latencia (minutos que tarda una persona en quedarse dormida desde que se acostó), duración del sueño, eficiencia (porcentaje que expresa la división de la cantidad de horas que la persona pasa en la cama y la cantidad de horas que duerme), perturbaciones, uso de medicación para dormir y disfunción diurna 6. Se empleó el ICSP validado en población adulta peruana por Luna et al., quienes adaptaron lingüísticamente el instrumento y reportaron como indicador de confiabilidad interna, un alfa de Cronbach de 0,56 17.

Descripción de procedimientos

Se aplicó un juicio por expertos para evaluar la adecuación del ICSP versión peruana en estudiantes de Medicina. Esta etapa se desarrolló en abril del 2022 y participaron seis neurólogos y dos psiquiatras. La evaluación experta de la relevancia de los ítems tuvo una V de Aiken de 0,983. Luego se realizó una prueba piloto en 30 estudiantes de Medicina de dos universidades privadas de Lima para evaluar la confiabilidad test-retest y la consistencia interna del instrumento. El piloto, en su primera medición, se llevó a cabo en la primera semana de mayo del 2022; la segunda medición se efectuó tres semanas después en los mismos estudiantes. La concordancia intraobservador se midió con el coeficiente de Kappa y se obtuvo un valor de 0,524. Respecto a la consistencia interna, se estimó un alfa de Cronbach de 0,541.

La encuesta en línea se aplicó entre junio y julio del 2022. Previamente, se remitió a los estudiantes seleccionados una invitación mediante el correo electrónico institucional, junto con el enlace para la encuesta virtual. La limpieza de la base de datos se trabajó en el programa Microsoft Excel 2019.

Análisis estadístico

El análisis descriptivo de las variables categóricas utilizó frecuencias y porcentajes, y para las cuantitativas, la media y desviación estándar. Los parámetros de la calidad del sueño se describieron para toda la muestra y según sexo, para ello, se presentaron frecuencias absolutas y relativas. Para analizar los factores asociados a la calidad del sueño se aplicó la prueba t de Student para las variables cuantitativas, mientras que para las variables categóricas se empleó la prueba ji al cuadrado no corregida o de tendencia lineal, según correspondió. Las variables con un valor de p < 0,05 (a dos colas) se incluyeron en el análisis multivariado. Se verificó el supuesto de no colinealidad con el cálculo del factor de inflación de la varianza (VIF), se consideró un valor <2,5 como criterio de no colinealidad. El análisis multivariado se realizó con una regresión logística binaria, y se estimó la razón de momios con sus respectivos intervalos de confianza al 95 %. Se empleó el programa libre JAMOVI versión 2.3.16 para realizar el análisis descrito. Se consideró un valor estadísticamente significativo de p < 0,05.

Consideraciones éticas

El Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Piura aprobó el protocolo de investigación (expediente PREMED04202202). En la investigación se respetaron los criterios éticos vigentes, se aplicó un consentimiento informado virtual y el análisis se realizó en una base de datos anonimizada.

Resultados

Características de la muestra

Se invitaron 198 estudiantes, sin embargo, el análisis se efectuó en datos de 184 estudiantes. El proceso de selección y motivos de exclusión se muestran en la Figura 1. El 53,26 % fueron mujeres, el rango de edad fue de 18 a 26 años, mientras que la media (desviación estándar [DE]) fue de 20,05 (1,73) años. El 75,54 % llevaba la carga académica completa. La media del porcentaje de clases virtuales fue de 61,35 % (DE = 19,97) (Tabla 1). Entre aquellos con carga académica completa, la media del porcentaje de virtualidad fue 60,78 % (DE = 20,19); entre aquellos sin carga académica completa, la media fue 63,09 % (DE = 19,40) (p = 0,501).

Tabla 1 Características sociodemográficas y académicas de los estudiantes de Medicina Humana (n = 184)

| Variables | n (%) |

|---|---|

| Edad (años), media (DE) | 20,05 (1,73) |

| Sexo | |

| Femenino | 98 (53,26) |

| Masculino | 86 (46,74) |

| Año de estudios | |

| Primero | 37 (20,11) |

| Segundo | 45 (24,46) |

| Tercero | 41 (22,28) |

| Cuarto | 30 (16,30) |

| Quinto | 14 (7,61) |

| Sexto | 17 (9,24) |

| Carga académica | |

| Completa | 139 (75,54) |

| Incompleta | 45 (24,46) |

| Horas de clase semanales, media (DE) | 31,90 (6,65) |

| Horas de clase virtual semanales, media (DE) | 19,29 (6,71) |

| Porcentaje de virtualidad | 61,35 (19,97) |

| Tercio superior * | |

| Sí | 52 (35,37) |

| No | 95 (64,63) |

| Consumo de tabaco diario | |

| No | 161 (87,50) |

| Sí | 23 (12,50) |

| Consumo semanal de alcohol | |

| No consume | 78 (42,39) |

| <1 vez | 85 (46,20) |

| 1-2 veces | 19 (10,33) |

| ≥3 veces | 2 (1,09) |

*Datos disponibles en 147 estudiantes

Índice de calidad de sueño de Pittsburgh (ICSP)

La calidad subjetiva se reportó como mala en el 44,57 %, este porcentaje fue mayor en mujeres comparado con el de los varones (52,04 % vs. 36,05 %). La latencia del sueño fue mayor a 60 minutos en el 11,96 % de estudiantes, esta proporción fue mayor entre mujeres (15,31 % vs. 8,14 %). El 33,70 % indicó que dormía siete o más horas, el 79,89 % reportó una eficiencia en el sueño ≥85 %. Además, el 90,76 % señaló que no tomaba medicación para dormir.

El 28,80 % reportó sentir bastante somnolencia cuando conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad; esta afectó más a mujeres (37,76 %) que a varones (18,60 %) (Tabla 2).

El puntaje del ICSP tuvo una mínima de 1 y una máxima de 18, la mediana fue 7 y un rango intercuartil (RIC) de 5 a 9. En las mujeres, la mediana fue 8 (RIC de 6 a 10); en varones, 6 (RIC de 5 a 8).

Tabla 2 Parámetros de la calidad del sueño del ICSP entre estudiantes de Medicina Humana (n = 184)

| Parámetros de la calidad del sueño | Masculino n (%) | Femenino n (%) | Valor de p | Total n (%) |

|---|---|---|---|---|

| Calidad subjetiva | ||||

| Bastante buena | 7 (8,14) | 2 (2,04) | 0,059a | 9 (4,89) |

| Buena | 45 (52,33) | 41 (41,84) | 86 (46,74) | |

| Mala | 31 (36,05) | 51 (52,04) | 82 (44,57) | |

| Bastante mala | 3 (3,49) | 4 (4,08) | 7 (3,80) | |

| Latencia (minutos) | ||||

| ≤15 | 29 (33,72) | 16 (16,33) | 0,002b | 45 (24,46) |

| 16-30 | 34 (39,53) | 30 (30,61) | 64 (34,78) | |

| 31-60 | 16 (18,60) | 37 (37,76) | 53 (28,80) | |

| >60 | 7 (8,14) | 15 (15,31) | 22 (11,96) | |

| Duración del sueño (horas) | ||||

| ≥7 | 31 (36,05) | 31 (31,63) | 0,145b | 62 (33,70) |

| <7 y ≥6 | 31 (36,05) | 25 (25,51) | 56 (30,43) | |

| <6 y ≥5 | 13 (15,12) | 27 (27,55) | 40 (21,74) | |

| <5 | 11 (12,79) | 15 (75,31) | 26 (14,13) | |

| Eficiencia (%) | ||||

| ≥85 % | 68 (79,07) | 79 (80,61) | 0,182a | 147 (79,89) |

| 75 %-84 % | 14 (16,28) | 8 (8,16) | 22 (11,96) | |

| 65 %-74 % | 3 (3,49) | 7 (7,14) | 10 (5,43) | |

| <65 % | 1 (1,16) | 4 (4,08) | 5 (2,72) | |

| Perturbaciones (puntaje) | ||||

| 0 | 16 (18,60) | 3 (3,06) | <0,001a | 19 (10,33) |

| ≥1 y ≤9 | 68 (79,07) | 78 (79,59) | 146 (79,35) | |

| ≥10 y ≤18 | 2 (2,33) | 16 (16,33) | 18 (9,78) | |

| ≥19 y ≤27 | 0 (0) | 1 (1,02) | 1 (0,54) | |

| Medicación para dormir (veces a la semana) | ||||

| 0 | 79 (91,86) | 88 (89,80) | 0,150a | 167 (90,76) |

| <1 | 7 (8,14) | 5 (5,10) | 12 (6,52) | |

| 1-2 | 0 (0) | 4 (4,08) | 4 (2,17) | |

| ≥3 | 0 (0) | 1 (1,02) | 1 (0,54) | |

| Disfunción diurna | ||||

| Nada | 3 (3,49) | 1 (1,02) | 0,012a | 4 (2,17) |

| Poca | 23 (26,74) | 15 (15,31) | 38 (20,65) | |

| Regular | 44 (51,16) | 45 (45,92) | 89 (48,37) | |

| Bastante | 16 (18,60) | 37 (37,76) | 53 (28,80) | |

| Calificación según el ICSP | ||||

| Buena | 34 (39,53) | 23 (23,47) | 0,019b | 57 (30,98) |

| Mala | 52 (60,47) | 75 (76,53) | 127 (69,02) |

a Prueba exacta de Fisher, b ji al cuadrado de Pearson

El 69,02 % (IC 95 %: 62,30-75,75 %) experimentó una mala CS. Entre las mujeres, el 76,53 % (IC 95 %: 68,14-84,92) tuvo una mala CS, mientras que, entre varones, el 60,47 % (IC 95 %: 50,13-70,79) estuvo afectado. Se encontró asociación significativa entre mala CS con el año de estudio y el porcentaje de virtualidad; se apreció una mayor proporción de estudiantes con mala CS en los primeros años de estudio, además, entre aquellos con mala CS se encontró que el porcentaje de virtualidad fue mayor (Tabla 3).

Tabla 3 Calidad del sueño según las características sociodemográficas y académicas

| Características | Calidad del sueño | ||

|---|---|---|---|

| Buena (57) n (%) | Mala (127) n (%) | Valor de pa | |

| Edad - media (DE) | 20,42 (1,77) | 19,88 (1,69) | 0,051b |

| Sexo | |||

| Femenino | 23 (23,47) | 75 (76,53) | 0,019 |

| Masculino | 34 (39,53) | 52 (60,47) | |

| Año de estudios | |||

| Primero | 9 (24,32) | 28 (75,68) | 0,037c |

| Segundo | 11 (24,44) | 34 (75,56) | |

| Tercero | 13 (31,71) | 28 (68,29) | |

| Cuarto | 10 (33,33) | 20 (66,67) | |

| Quinto | 6 (42,86) | 8 (57,14) | |

| Sexto | 8 (47,06) | 9 (52,94) | |

| Carga académica | |||

| Completa | 45 (32,37) | 94 (67,63) | 0,472 |

| Incompleta | 12 (26,67) | 33 (73,33) | |

| Porcentaje de virtualidad-media (DE) | 56,58 (21,79) | 63,48 (18,79) | 0,030 |

| Tercio superior | |||

| Sí | 17 (32,69) | 35 (67,31) | 0,994 |

| No | 31 (32,63) | 64 (67,37) | |

| Consumo de tabaco | |||

| 0 | 51 (30,91) | 114 (69,09) | 0,952 |

| 1-10 cigarrillos al día | 6 (31,58) | 13 (68,42) | |

| Consumo de alcohol semanal | |||

| No consume | 23 (29,49) | 55 (70,51) | 0,166c |

| <1 vez | 24 (28,24) | 61 (71,76) | |

| 1-2 veces | 8 (42,11) | 11 (57,89) | |

| ≥3 veces | 2 (100) | 0 (0) |

Los valores expresan n (%) o media, a ji al cuadrado, b prueba t de Student, c ji al cuadrado de tendencia lineal.

Factores asociados a la calidad del sueño

Las variables que resultaron asociadas a la CS en el análisis bivariado fueron el sexo, el año de estudios y el porcentaje de virtualidad (Tabla 3). Antes de incluirlas en el modelo de regresión logística binaria, se analizó la asociación entre ellas. La edad y año de estudio se encontraron asociadas entre sí (Kruskal-Wallis = 108, grados de libertad = 5, p < 0,001). La mediana del porcentaje de virtualidad disminuyó a mayor año de estudio: primer año (mediana [med] = 73,5), segundo (med = 78,8), tercero (med = 75,0), cuarto (med = 43,9), quinto (med = 37,8) y sexto (med = 23,5). Debido a que el año de estudio estuvo correlacionado con la edad y el porcentaje de virtualidad, solo se incluyó la última variable en el modelo.

Finalmente, en el análisis multivariante se encontró que independientemente del porcentaje de virtualidad, las mujeres tuvieron dos veces la chance de una mala CS en comparación con la de los varones (IC 95 %: 1,05-3,82) (Tabla 4).

Tabla 4 Análisis de regresión logística binaria para los factores asociados a la mala calidad del sueño entre estudiantes de Medicina Humana

| Característica | Razón de momios | Límite inferior | Límite superior | Valor de p |

|---|---|---|---|---|

| Sexo | ||||

| Masculino | 1 | |||

| Femenino | 2,00 | 1,05 | 3,82 | 0,035 |

| Porcentaje de virtualidad | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0,057 |

Factor de inflación de varianza (sexo y porcentaje de virtualidad) = 1,01

Prueba de Hosmer y Lemeshow (ji al cuadrado = 6,407, p = 6,02), R2 de Nagelkerke = 6,8 %

Discusión

Se encontró que siete de cada diez estudiantes de Medicina Humana de una universidad del Perú tuvieron una mala CS. Esta es una proporción mayor a la reportada a nivel mundial (52,7 %) y en América (59,9 %) 12, pero consistente con estudios del Perú (83,9 %) 14, Colombia (79,3 %) 18 y Chile (91,8 %) 19. La mala CS encontrada fue menor a la reportada en otros estudios del Perú en años previos a la cuarentena 20,21, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 14 y el retorno gradual a la presencialidad en una universidad de Lambayeque 22.

Se plantea que el periodo de transición, en el que se implementaron nuevamente las clases presenciales, influyó positivamente en la CS; aunque por la ausencia de datos basales prepandemia que sirvan para contrastar nuestros resultados, no se puede confirmar dicha hipótesis. Las disposiciones del Ministerio de Educación de Perú generaron un periodo de transición en el cual coexistieron las clases virtuales y presenciales 16. Se considera que no será posible la reproducibilidad de este contexto para posteriores investigaciones y que los resultados presentados servirán para informar de lo acontecido en esta coyuntura especial.

Las mujeres fueron las más afectadas por una mala CS, esta asociación se ha visto en otros estudios 20,23,24. Ellas experimentan cambios hormonales durante el ciclo menstrual que, incluso sin causar síntomas o malestar, influyen negativamente en la CS 25,26. Estos mismos factores hormonales también influyen en una mayor prevalencia de trastornos de la salud mental, como depresión y ansiedad, que suelen ser patologías asociadas a la mala CS 27,28. Este hallazgo indica que las mujeres conforman un grupo susceptible a la mala CS, y a sus consecuencias en el desempeño académico y la salud mental.

Los estudiantes que cursaban los primeros años de estudio eran más jóvenes y tenían una mayor cantidad de clases virtuales en comparación con los estudiantes de años superiores. Se ha visto que las clases virtuales durante la pandemia por COVID-19 afectaron la salud mental y CS de los estudiantes de Medicina Humana, y los resultados de este estudio serían consistentes con lo reportado en la literatura 5,29. Se encuentra que, por cada aumento de una unidad porcentual en la virtualidad, los estudiantes incrementaban en un 2 % su chance de tener una mala CS, esto explicaría la mayor frecuencia de mala CS en los estudiantes de los años menores. La coyuntura en la que fue ejecutado el estudio permitió medir un porcentaje de virtualidad, y con ello evaluar su rol respecto a la CS. En escenarios de clases presenciales, no sería posible dicho análisis. No se encontraron antecedentes de estudios que investigaron el porcentaje de virtualidad o algún indicador similar. Si bien la fuerza de asociación entre el porcentaje de virtualidad y la mala CS tuvo un valor marginal, se planteó que una muestra con mayor potencia estadística podría confirmar dicha asociación.

El pertenecer al tercio superior es un indicador de buen desempeño académico. La evidencia sugiere que la buena CS se asocia con un mejor desempeño académico 30,31; pero, en nuestro estudio y en lo reportado por una investigación peruana, no se encontró dicha asociación 13. Una carga académica completa estuvo asociada a la mala CS, según un estudio peruano del 2016 32. En el presente estudio, los estudiantes con una carga académica incompleta ―lo cual implicó menos horas de clase― tenían un porcentaje de virtualidad similar en comparación con los que tenían la carga académica completa. Este hecho pudo generar que la carga académica no resultara asociada a la CS.

En cuanto al consumo de alcohol y/o tabaco, este se ha visto asociado a una mayor proporción de mala CS, así como de alteraciones de la salud mental 33,34. En este estudio, la falta de asociación de la mala CS y el consumo de tabaco podría explicarse porque la proporción de fumadores fue baja (10,3 %). No se encontró asociación entre el consumo de alcohol y la CS, en la muestra solo el 1,1 % consumió alcohol tres o más veces por semana y no se indagó por la cantidad de consumo, lo cual hubiera ayudado a explorar mejor la asociación entre la mala CS y el consumo de alcohol, una asociación que se ha reportado como significativa en otros estudios 33,35.

Dentro de los parámetros del sueño, es importante señalar que dos de cada tres estudiantes duermen menos de siete horas cada noche, por lo cual no cumplen con la mínima cantidad de horas de sueño recomendada para su edad (7-9 horas cada día) 36. Este hallazgo se repite en otros estudios 21,37 y es alarmante, debido a que entre sus efectos a largo plazo se asocia un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión y enfermedad cardiovascular 38. Estos datos respaldan la relevancia de buscar soluciones para prevenir las consecuencias por la falta de horas de sueño.

La disfunción diurna es una consecuencia del inadecuado reposo. Se halló que el 77,1 % de estudiantes presentó disfunción diurna de regular a moderada; esta manifestación puede generar desenlaces graves como accidentes laborales o automovilísticos 39. Este resultado puede parecer contradictorio cuando se compara con la proporción de estudiantes que refiere una calidad subjetiva del sueño de buena a bastante buena (51,6 %). Lo expuesto revela que, si bien la mitad de los estudiantes considera su CS de buena a bastante buena, tres de cada cuatro registraron disfunción diurna en el rango de moderado a bastante y siete de cada diez fueron clasificados con mala CS. Estos hallazgos se explicarían porque hay estudiantes que subestiman sus comportamientos proclives a la mala CS, y consideran de manera subjetiva que duermen bien, por lo que no perciben la necesidad de implementar medidas para mejorar su sueño.

El estudio tuvo algunas limitaciones: no se elaboró un muestreo estratificado según año, que hubiera podido ser la selección muestral más eficiente para las características de la población de estudio; las respuestas fueron susceptibles al sesgo de memoria y deseabilidad social en los participantes; por último, los resultados no pueden extrapolarse a otras poblaciones de estudiantes universitarios, ya que se trató de un estudio monocéntrico y realizado en un contexto bastante específico.

En conclusión, la mala CS es una condición prevalente que afecta a siete de cada diez estudiantes de Medicina Humana de una universidad privada ubicada en Lima, Perú. El ser mujer resultó ser un factor de riesgo independiente del porcentaje de virtualidad en clases para tener mala CS. Por tanto, se recomienda estudiar e implementar intervenciones basadas en la higiene del sueño para mejorar y mantener una CS adecuada en estudiantes universitarios de Medicina Humana, especialmente, entre mujeres.