Introducción

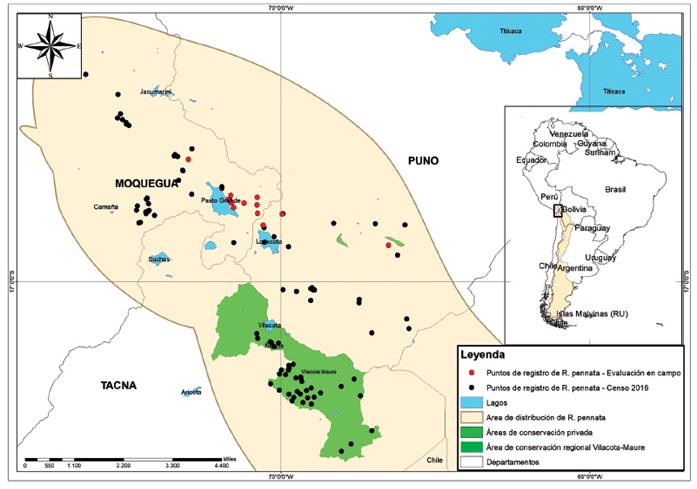

Rhea pennata d'Orbigny, 1834 es un ave corredora de gran tamaño, se distribuye exclusivamente en Sudamérica. Actualmente, además de R. pennata distribuida en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, se reconoce a R. americana (Linnaeus, 1758) Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina; y R. pennata tarapacensis (Chubb, 1913) distribuida entre Perú, Bolivia y Chile (Handbook of the Birds of the World and BirdLife International 2020). En Perú, R. pennata se distribuye en el altiplano de los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna (Schulenberg et al. 2010). La mayoría de los registros de avistamiento han sido realizados en pajonales, tólares, arenales con vegetación mixta y bofedales, en altitudes por encima de los 4000 m (PEBLT 2017, Pedrana et al. 2011).

Rhea pennata es parte de los objetivos de conservación del área de conservación regional Vilacota Maure, en el departamento de Tacna (Delgado 2019) y en el sitio prioritario Lagunas Altoandinas en el departamento de Puno (GORE Puno 2016). A pesar de contar con esfuerzos para su conservación, los dos últimos censos han evidenciado una considerable reducción de la población entre el 2008 (447 individuos) y el 2016 (350 individuos) (SERFOR 2018b), posiblemente por la caza furtiva para venta de sus plumas y carne, y la colecta de huevos y polluelos para usos costumbristas (Cruz et al. 2013, SERFOR 2015). Por otro lado, su hábitat también se ha reducido por la fragmentación y degradación debido al establecimiento y expansión de centros poblados y proyectos mineros (PEBLT 2017, OEFA 2018). La disminución de la población de R. pennata y su hábitat han sido los factores para que se le consideré como una especie en proceso de extinción. A nivel internacional está incluida en la lista roja de especies amenazadas en la categoría de Preocupación Menor (IUCN 2012a), en la categoría de En Peligro Crítico (CR) en Perú e incluida en el Apéndice I de la convención CITES (SERFOR 2018a). En este marco, nuestro objetivo es analizar la viabilidad poblacional de Rhea pennata, en el largo plazo a través de modelos computacionales.

Material y métodos

Área de estudio: El estudio se realizó en localidades altoandinas de los distritos de Capaso y Loriscota en Puno y Pasto Grande en Moquegua, al sur del Perú. Las salidas a campo se realizaron entre el 2018 y 2019 cubriendo un área total de 980 km2, entre los 4000 y 4500 m de altitud. En las localidades se establecieron 10 puntos de evaluación. En cada punto de evaluación (Fig. 1) se describió el tipo de hábitat, actividad humana y registro de R. pennata (avistamientos o indicios de presencia). Complementariamente se realizaron entrevistas a pobladores locales para validar la información sobre ecología, biología, estructura poblacional y amenazas (Tabla 3), la sistematización de la información se encuentra en la Tabla 1 y Tabla 2. Para calcular el área de extensión de la presencia (EOO, Extent of Occurrence) y área de ocupación (AOO, Area of Occupancy) se utilizó el software GeoCat de la IUCN (Bachman et al. 2011).

En cada punto, se describió el hábitat y las principales actividades humanas. Para calcular el área de extensión de la presencia (EOO, Extent of Occurrence) y área de ocupación (AOO, Area of Occupancy) de Rhea pennata, se utilizó el software GeoCat de la IUCN (Bachman et al. 2011).

Parámetros generales del modelo

Número de iteraciones: 1000 para cada escenario.

Número de años de simulación: 100 años, tiempo suficiente para observar los efectos demográficos, ambientales y genéticos sobre la viabilidad poblacional, tasa anual de crecimiento poblacional y tiempo medio de extinción.

Definición de extinción: El modelo considera que la población se extingue cuando solo quedan individuos de un mismo sexo (macho o hembra), aunque existan individuos al final de la simulación de los escenarios, ya que no hay forma de crecimiento de la población con un solo sexo.

Definición de viabilidad: Probabilidad de extinción <20% en 100 años. Se considero que la población era viable si tenía una probabilidad de extinción menor al 20% (umbral de viabilidad poblacional) en 100 años.

Parámetros poblacionales

Número de poblaciones: 1 población.

Tamaño poblacional: 350 individuos:

Capacidad de carga (K): 350 individuos. La capacidad de carga es el tamaño poblacional que pude mantener el ambiente. Al no tener información confiable sobre este parámetro, se asume que el valor de K es igual al tamaño de la población.

Depresión por consanguinidad: No. VORTEX modela los efectos negativos de la endogamia que ocurrirían al disminuir la supervivencia en su primer año de vida y en la reproducción, lo cual es más importante en pequeñas poblaciones. El impacto de la endogamia se modeló como 3.14 de equivalentes letales con 50% debido a alelos letales recesivos (Miller & Lacy 2005, Rioja-Pardela et al. 2013).

Correlación en la variación ambiental (VA) en sobrevivencia y reproducción: las variaciones ambientales son cambios en tiempo y espacio, provocan fluctuaciones anuales en el tamaño de las poblaciones al afectar la sobrevivencia de individuos y el número de pollos que nacen (Akçakaya et al. 2000). VORTEX mide el efecto del ambiente sobre diferentes variables solicitando desviaciones estándares (DE) de los valores promedio a evaluar. Al no contar con esta información para el ambiente de R. pennata, se asumió que en la zona de evaluación las condiciones ambientales son relativamente estables, es por eso por lo que arbitrariamente se estableció un valor 10% de variación ambiental y una correlación de 95% en las variaciones de supervivencia y reproducción.

Parámetros reproductivos

Sistema de Reproducción: Rhea pennata es una especie polígama, que forma grupos conformados por un macho y varias hembras, individuos juveniles y pichones. En el 2022 se observaron grupos de entre 8 a 24 individuos, conformado por un macho, varias hembras juveniles y pichones (González-Urrutia et al. 2018).

Edad de la primera reproducción: se consideró a los tres años, en machos y hembras. La edad de la primera reproducción no es necesariamente cuando el individuo alcanza la madurez sexual. La actividad reproductiva de R. pennata en cautiverio se inicia normalmente entre los 20 y 24 meses de edad, en menor proporción maduran sexualmente entre los 12 y 24 meses de edad (Sarasqueta 2005). En el centro de conservación de R. pennata del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), han observado que esta ave tiene una reproducción exitosa a partir de los dos años (PEBLT 2017). Por lo tanto, para el modelo se consideró la madurez sexual a los 2 años y la edad de la primera reproducción a los 3 años.

Máximo número de nidada por año: se consideró una por año, ya que R. pennata sólo cría una vez al año. En vida silvestre se estima que solo el 20% de los machos se reproduce (Laufert 2004, citado en Gonzales-Urrutia et al. 2018). En cautiverio el proceso reproductivo inicia entre julio y setiembre con el cortejo y posterior cópula, en este periodo el macho construye los nidos; la postura de huevos ocurre entre agosto y noviembre y la incubación dura alrededor de 43 días (PELT 2017). Por tanto, para el modelo R. pennata solo tiene una nidada por año.

Máximo número de crías por nidada: se consideró 12 huevos por nido. Los registros provenientes del centro de conservación de R. pennata del PEBLT señalan en promedio 12 huevos por nido. En vida silvestre, hemos observado nidos con 12 y hasta 20 huevos. Pero también han sido registrado nidos con 8 a 12 huevos (Feld et al. 2011). Para el modelo, consideramos 12 huevos por nido.

Proporción de sexos al nacer : se consideró 1:4 (un macho por cuatro hembras). Rhea pennata es una especie que establece jerarquías en la reproducción y cría, la cantidad de machos está relacionada con la cantidad de hembras, se han observado grupos de R. pennata con un macho y cuatro hembras, dos o más machos en grupos de cuatro o más hembras (Balmford 1992, citado en González-Urrutia et al. 2018). Para el modelo incluimos una proporción de sexo de un macho y cuatro hembras.

Parámetros de supervivencia

Mortalidad: los grupos etarios de R. pennata considerados fueron: polluelo (0 - 12 meses), juveniles (12 - 23 meses) y adultos (a partir de los 24 meses) (Fig. 2). A partir de este grupo, se estableció: polluelo (primera clase), juvenil (segunda clase) y adulto (tercera clase). La mortalidad por clase de edad en el centro de conservación reportada fue: mortalidad en la primera clase 60%; mortalidad en la segunda clase 20% y mortalidad en la tercera clase 5% (PEBLT 2017).

Para confirmar estos datos se realizaron 8 entrevistas, a pobladores locales (ganaderos), a especialistas en fauna silvestre de SERFOR y del centro de conservación de R. pennata del PEBLT (Tabla 1).

Tabla 1 Estructura de las entrevistas.

| Formato de entrevistas del estudio de “Análisis de la viabilidad poblacional Rhea pennataen Perú” | ||

| Nombre y apellido: | Fecha y lugar: | |

| Ocupación: | ||

| Preguntas: | Respuestas | |

| ¿Ha observado algún tipo de malformación en individuos de Suri? | ||

| ¿A qué edad ha observado que los suris alcanzan la madurez sexual? | ||

| ¿A qué edad ha observado que los Suris inician su reproducción? | ||

| ¿Hasta qué edad ha observado que se reproducen los Suris? | ||

| Describa si en un grupo de Suris todos los machos y hembras se reproducen. | ||

| Un individuo de Suri ¿Cuantos nidos tienen en un año? | ||

| En un nido de Suri ¿Cuantos huevos se pueden encontrar? | ||

| En un nido de Suri ¿Cuantos huevos eclosionan? | ||

| Describa ¿En qué etapa del Suri (polluelos, juveniles o adultos) ha observado mayor mortalidad? y a que se debe. | ||

| En un grupo de Suris, ha observado ¿Cuantos individuos son hembras y machos? | ||

| Describa que eventos climáticos tienen un efecto en la reproducción y sobrevivencia del Suri. | ||

| Mencione que actividades humanas existen de aprovechamiento del Suri y/o sus partes. | ||

| Mencione que actividades humanas afectan al hábitat del Suri. | ||

La mortalidad de R. pennata en vida silvestre es superior a 60% en la primera clase de edad, debido a la recolección de huevos para fines costumbristas, medicina y venta para artesanía. La mortalidad en la segunda y tercera clase de edad es por cacería, venden la carne y plumas, y uso medicinal. Para el modelo se consideró 60% primera clase, 20% segunda clase y 5% tercera clase.

Edad máxima de reproducción: consideramos 13 años en machos y hembras. En el centro de conservación del PEBLT hay registros de R. pennata de 13 años (PEBLT 2017), no hemos encontrado información en vida silvestre.

Opciones adicionales al modelo

Eventos catastróficos: variación climática expresado como el efecto de las intensas y frecuentes nevadas sobre la reproducción y supervivencia de R. pennata. En el modelo se consideró la nevada con una frecuencia de ocurrencia de 40% cada año, la severidad de las nevadas sobre la reproducción de 50% y sobre la supervivencia del 80%.

Repoblación o suplementación: sí. Rhea pennata es una especie que forma grupos poblacionales (Stotz et al. 2010, citado en SERFOR 2015). En el centro de conservación de R. pennata existen grupos poblacionales conformados por 15 individuos (PEBLT 2017). En vida silvestre se observaron grupos poblaciones conformados de entre 7 a 30 individuos (SERFOR 2015). En el modelo se diseñó el repoblamiento de grupos poblacionales conformados por 10 hasta 24 individuos, incluyendo machos y hembras adultos, juveniles y polluelos.

Diseño de escenarios: se diseñó un modelo base, donde las amenazas no tienen ningún efecto sobre la viabilidad poblacional y el crecimiento de la población. A partir del modelo base, se diseñaron tres escenarios: (1) se modeló el efecto de las amenazas sobre la viabilidad poblacional, (2) tasa anual de crecimiento poblacional y (3) tiempo medio de extinción. Estos escenarios se construyeron a partir de la información colectada en campo e información secundaria (Tabla 2). El modelo de amenazas incluyó: cacería, recolección de huevos (para actividades costumbritas), disminución y fragmentación del hábitat (por pastoreo de animales domésticos, infraestructura vial y centros poblados) y variación climática (efecto de la nevada sobre la población de R. pennata). Luego, se diseñaron escenarios combinados para observar: efecto de la endogamia sobre la capacidad de sobrevivencia y el éxito reproductivo. Finalmente, se diseñaron tres escenarios donde se modelaron: (1) acciones de manejo de hábitat (para incrementar la cantidad y disponibilidad de hábitat), (2) control de amenazas y (3) repoblamiento de individuos a la vida silvestre (Tabla 3).

Tabla 2 Datos poblacionales para el modelo y escenarios.

| Parámetros | Modelo base |

|---|---|

| Sistema de apareamiento | Poligamia |

| Depresión por endogamia | No |

| Edad que alcanzan la madurez sexual (♂ y ♀) | 2 años |

| Edad de la primera reproducción (♂ y ♀) | 3 años |

| Máxima edad de reproducción | 12 años |

| Porcentaje de hembras que se reproducen anualmente | 80% |

| Porcentaje de machos adultos que potencialmente se pueden reproducir | 80% |

| Número máximo de crías en un año | 10 - 12 individuos |

| Proporción de sexos al nacer | 1♂: 4♀ |

| Mortalidad anual según clase: pichones (♂ y ♀) | 60% |

| Mortalidad anual según clase: juveniles (♂ y ♀) | 10% |

| Mortalidad anual según clase: (♂ y ♀) | 5% |

| Catástrofes (Variaciones ambientales) | 1 (nevada) |

| Tamaño inicial de la población (N) | N= 350 individuos |

| Capacidad de carga del hábitat (K) | K=N+100 |

| Número de iteraciones y años de proyección | 1000 |

Tabla 3 Descripción de los escenarios.

| Escenarios | Código | Descripción del escenario |

|---|---|---|

| Base | Base | Escenario sin efecto de las amenazas, ni de la endogamia |

| Disminución de la reproducción de machos y hembras | D_repro | Escenario del efecto por la reducción de la cantidad y calidad de hábitat sobre la reproducción |

| Recolección de huevos | Rec_Hu | Escenario del efecto de la recolección de huevos sobre la tasa de crecimiento poblacional |

| Nevada | Nev | Escenario del efecto del cambio climático: nevadas intensas y frecuentes sobre la reproducción y mortalidad en las clases de edad |

| Endogamia | End | Escenario del efecto de la endogamia sobre la capacidad de sobrevivencia |

| Manejo de Hábitat | Ma_ha | Escenario de acciones de manejo del hábitat: disponibilidad de hábitat en cantidad y calidad. |

| Disminución de la mortalidad | D-mort | Escenario de acciones de control de las amenazas: pérdida de hábitat, recolección de huevos para usos medicinal y artesanía |

| Repoblamiento | Repob | Escenario de incremento de la población con la liberación de grupos poblacionales en hábitats naturales disponibles |

Los escenarios fueron analizados con el programa VORTEX versión 9.6. VORTEX realiza simulaciones basados en el método Monte Carlo y es utilizado para el análisis de viabilidad de poblaciones de especies usualmente amenazadas. VORTEX modela las interacciones entre parámetros poblacionales y biológicos; de manera que el modelo permite probar los efectos de diferentes escenarios en la tasa de crecimiento o en el riesgo de extinción de una población en un determinado periodo de tiempo, normalmente 100 años, y de esta manera compara y determina las mejores opciones de manejo (Miller & Lacy 2005).

Resultados

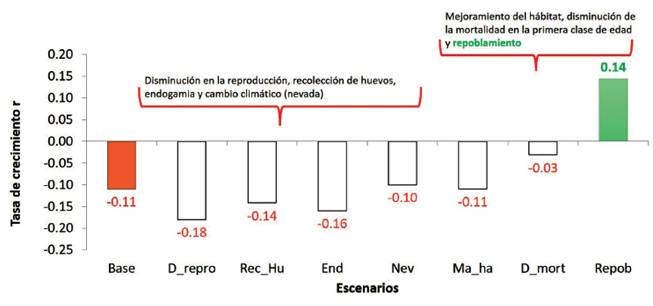

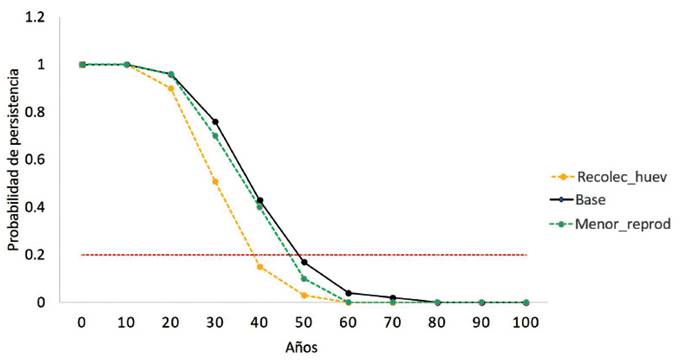

El análisis de la viabilidad poblacional de R. pennata indica que la población no es viable en los próximos 100 años. Incluso, en el modelo base, donde no se considera ningún efecto por la pérdida y fragmentación de hábitat, ni por la mortalidad por cacería o recolección de huevos, la tasa de crecimiento poblacional es negativa (r= −0.11); esto significa que la población se está reduciendo en 11% cada año (Fig. 3). Por otro lado, en el escenario donde se consideran la disminución de la reproducción de R. pennata por la pérdida y fragmentación del hábitat, se observa el mayor valor negativo de la tasa de crecimiento (r= −0.18); lo cual significaría que la población de R. pennata se estaría reduciendo en un 18%, y en este escenario, la extinción ocurriría en aproximadamente 50 años, siendo la probabilidad de persistencia (PP= 0.20%). En el escenario donde se considera la mortalidad en la primera clase de edad, que sería la causada por la recolección de los huevos de R. pennata, la tasa de crecimiento también es negativa (r= −0.14) y la extinción ocurriría en menos de 40 años (PP= 0.20%) (Fig. 4).

Figura 3 Tasa de crecimiento poblacional del Rhea pennata bajo los escenarios: disminución en la reproducción de adultos (D_repro), recolección de huevos (Rec_Hu), endogamia (End), nevada (Nev), manejo de hábitat (Ma_ha), disminución de la mortalidad en la primera clase de edad (D_mort) y repoblamiento (Repob).

Figura 4 Probabilidad de persistencia de Rhea pennata al termino de 100 años de simulación bajo el escenario de recolección de huevos (Recolec_huev) y menor reproducción (Menor_reprod).

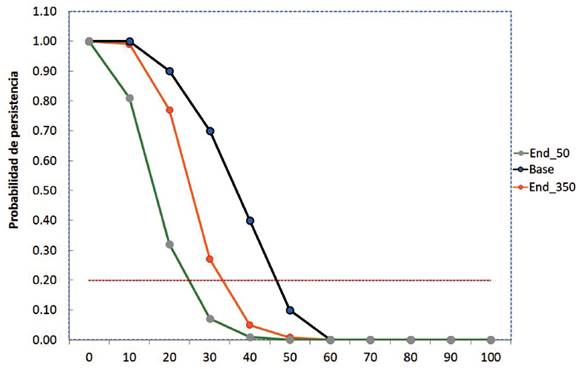

El efecto de la endogamia seria devastador sobre la población de R. pennata en un hábitat fragmentado y con una población adulta de 50 individuos sometido a nevadas frecuentes e intensas, sumado al efecto de la consanguinidad, produciría la extinción de R. pennata entre los 25 años y 30 años próximos (PP= 0.20%) (Fig. 5).

Figura 5 Probabilidad de persistencia de Rhea pennata al termino de 100 años de simulación bajo el escenario de endogamia en 350 (End_350) y 50 individuos (End_50).

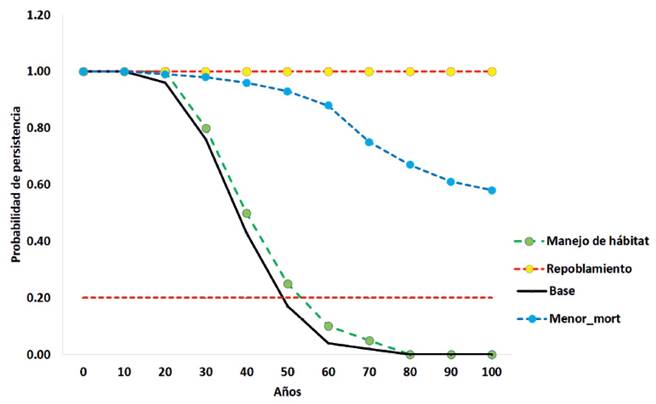

Solo con el incremento de la población a través de un proceso de repoblamiento R. pennata es viable en 100 años. Sin embargo, en el escenario que considera solamente el manejo de hábitat, buscando mejorar la calidad y disponibilidad del habita, también se produce una tasa de crecimiento negativa (r= −0.11). Es decir, así se pretenda incrementar la cantidad y disponibilidad del hábitat, la población de R. pennata no se incrementará. Solamente, sí se disminuye la mortalidad en la primera clase de edad y se considera el repoblamiento, la tasa de crecimiento es positiva (r= 0.14) (Fig. 6).

Figura 6 Probabilidad de persistencia de Rhea pennata al termino de 100 años de simulación bajo los escenarios de manejo de hábitat, repoblamiento y disminución de la mortalidad en la primera clase de edad (Menor_mort).

El mejor escenario de repoblamiento o tamaño mínimo viable de R. pennata apunta a la necesidad de liberar 38 grupos poblacionales por un periodo de 15 años. Cada grupo poblacional debería de tener 24 individuos aproximadamente, conformado por 3 machos adultos y 12 hembras entre adultas y juveniles, y 8 polluelos entre machos y hembras. Al finalizar el repoblamiento R. pennata alcanzaría un tamaño mínimo viable mayor a los 1000 individuos. El periodo de repoblamiento contempla un periodo de entrenamiento de 5 años, luego una liberación blanda hasta los 15 años. Sin embargo, este escenario logra ser efectivo, si la mortalidad en la primera clase de edad es menor al 20%, además, de que la reproducción de machos y hembras sea del 80%, y se elimine la recolección de huevos y el hábitat se mantenga en buen estado de conservación en alguna modalidad de conservación.

La evaluación de hábitat de R. pennata, entre los años 2008 al 2016 mostró que el área de extensión de ocurrencia (EOO) se redujo de 7875582 a 4923177 km2., lo que equivale a −38% del área de extensión; del mismo modo, el área de ocupación (AOO) se redujo de 320000 a 228000 km2 equivale a −27% del área de ocupación. En vista de este resultado, el mejor escenario para el tamaño óptimo el hábitat de R. pennata implica incrementar el área de ocupación al menos a 30000 km2.

Análisis de sensibilidad

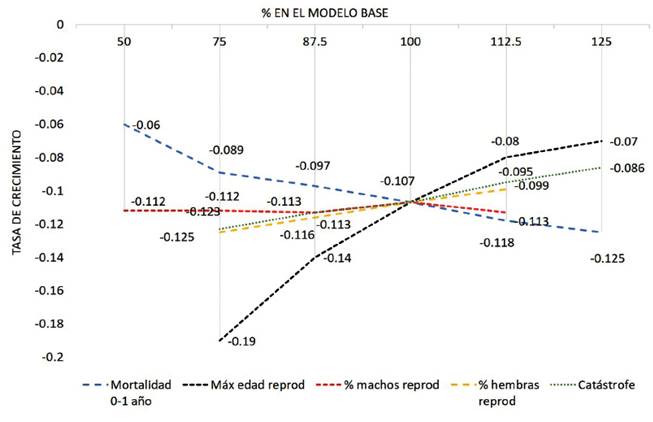

Algunos parámetros evaluados han evidenciado un alto grado de incertidumbre como la tasa de mortalidad para la primera clase de edad (machos y hembras), edad reproductiva, porcentaje de machos y hembras que logran reproducirse y catástrofes (nevada). Los análisis de sensibilidad para estos parámetros fueron comparados con la tasa de crecimiento anual del modelo base (Fig. 7).

Figura 7 Análisis de sensibilidad de los parámetros inciertos: mortalidad en la primera clase de edad (Mortalidad 0-1 año), máxima edad reproductiva (Máx edad reprod), porcentaje de machos reproduciéndose (% machos reprod), porcentaje de hembras reproduciéndose (% hembras reprod) y catástrofes.

El análisis de sensibilidad para la mortalidad en la primera clase de edad es muy variable. En el modelo, la mortalidad es del 60%, disminuir al 30% representa una tasa de crecimiento de −0.06, disminuir al 20% es improbable por el efecto de otros factores como enfermedades y variaciones climáticas. Incrementar la mortalidad a más del 60%, representaría una drástica disminución de la población, ya que la tasa de crecimiento poblacional sería de −0.12, lo que conllevaría a que la población enfrentaría una extinción en el corto plazo.

En el modelo base se consideraron 12 años como la edad máxima reproductiva. El análisis de sensibilidad para este parámetro indica que, mientras mayor sea la edad reproductiva la tasa de crecimiento se incrementa; de manera que, si la edad máxima reproductiva fuera 16 años, la tasa de crecimiento sería de −0.07. Por el contrario, sí la edad máxima reproductiva fuera solo 10 años, la tasa de crecimiento sería de −0.19.

Las catástrofes como las nevadas son un parámetro con alto grado de incertidumbre. El análisis de sensibilidad para este parámetro muestra que un mayor impacto y frecuencia de la nevada reduciría la tasa de crecimiento a −0.12. Otro parámetro con alta incertidumbre es el porcentaje de machos y hembras que anualmente se reproducen exitosamente, el análisis indica que, sí hubiera una disminución en el porcentaje de reproducción en un 25%, la tasa de crecimiento anual disminuiría al −0.11. Por tanto, para la conservación de esta especie, estos parámetros representan una alta prioridad de investigación.

Discusión

Rhea pennata bajo las condiciones actuales tiene una probabilidad de extinguirse en aproximadamente 50 años. Basado en los datos poblacionales obtenidos el 2008 y el 2016, la población disminuyó en 21% y solo se consideró una población adulta de 285 individuos (SERFOR 2018b). En general, poblaciones con menos de 300 individuos maduros, y con capacidad de reproducirse, son consideradas como pequeñas poblaciones con alto riesgo de extinción por la pérdida de variabilidad genética, fluctuaciones demográficas y ambientales (Primack & Ros 2002). Nuestros resultados señalan que R. pennata con una pequeña población no es viable en 100 años de simulación y el tiempo medio de extinción podría darse entre los 25 a 30 años siguientes. Para revertir el proceso de extinción del R. pennata ha sido señalado como fundamental la erradicación de la recolección de huevos de R. pennata para cualquier uso. Por otro lado, el incremento del tamaño poblacional es una solución que ha sido planteada en otras especies para que la pérdida y fragmentación del hábitat y la mortalidad en la primera clase de edad no acelere el tiempo de extinción (Barrios 2007, Rodríguez-Matamoros et al. 2012, Tammone 2016).

Nuestro avistamiento de un grupo poblacional de 8 individuos, sin polluelos y sin juveniles; además de otros 5 avistamientos sin polluelos (eBird 2022), sugerirían la posibilidad de que R. pennata en estado silvestre no se estaría reproduciendo. En este escenario, considerando la mortalidad de polluelos por causa natural o por recolección de huevos, la simulación muestra que la tasa de crecimiento poblacional disminuiría en −0.18% anual. Para revertir este escenario y la tasa de crecimiento sea positiva, se debe erradicar la recolección de huevos de Rhea pennata.

En otras especies, por ejemplo, para evitar el declive poblacional de Rollandia microptera la mortalidad en polluelos debería mantenerse por debajo del 75% (Maldonado 2007). Mientras que, se señala que para recuperar la población de Harpia harpyja no solo sería clave disminuir la mortalidad en polluelos, sino también la de adultos y juveniles (Carrillo et al. 2003).

Para recuperar la población de R. pennata y evitar su extinción, también es importante mejorar las condiciones del hábitat e incrementar el tamaño de la población. De acuerdo con los escenarios, el incremento de hábitat y la disminución de la mortalidad de polluelos de R. pennata no es suficiente para evitar la extinción, ya que la tasa poblacional sigue siendo negativa, −0.03% anual. Sin embargo, el escenario de repoblamiento otorga poblaciones de R. pennata viables en el largo plazo, con una tasa de crecimiento positiva, 0.14% anual. Existen evidencias de especies que estando en peligro de extinción han conseguido recuperarse a través del repoblamiento. La pava aliblanca (Penelope albipennis taczanowski) es el caso más conocido, luego de un proceso de reintroducción logró recuperarse y evitar la extinción (Angulo 2004). Otras especies como el Muitú (Crax fasciolata) y Guacamayo Rojo (Ara chloropterus) se recuperaron luego de estar extintos localmente (Berkunsky & Di Giacomo 2015).

También, debemos considerar cuales son las condiciones climáticas severas producidas por el cambio climático y que tienen un impacto sobre la viabilidad poblacional (Akcakaya 2000). La caída de intensas y frecuentes nevadas en el área de distribución de R. pennata tienen un efecto sobre la disminución temporal de su hábitat, lo que conllevaría a una mayor mortalidad, sobre todo en la primera clase de edad, hecho observado en cautiverio donde una nevada puede producir del 50 al 60% de muertes entre polluelos (PEBLT 2017). El análisis de sensibilidad en nuestro modelo señala un alto impacto de las intensas nevadas sobre la mortalidad y reproducción de R. pennata en estado silvestre, −0.12% anual, que incluso podrían acelerar el tiempo de extinción. Al respecto, estudios en el urogallo (Tetrao urogallo) han encontrado que las fluctuaciones ambientales incrementaron la mortalidad de pichones (Grimm & Storch 2000). En Argentina, para R. pennata la escasez de alimento determina el tamaño y la estructura del grupo poblacional haciéndola vulnerable a las fluctuaciones ambientales (Frixione & De Lamo 2017). Conocer el verdadero impacto de la variación climática sobre la reproducción y mortalidad de R. pennata es otro aspecto clave para su recuperación.

Según los escenarios, para evitar la extinción de R. pennata es clave incrementar y mejorar su hábitat. Además, incrementar el tamaño de la población mediante la repoblación, todo esto, permitiría contar con grupos poblacionales de R. pennata viables a largo plazo, con la capacidad de resistir a las fluctuaciones genéticas, demográficas y ambientales.

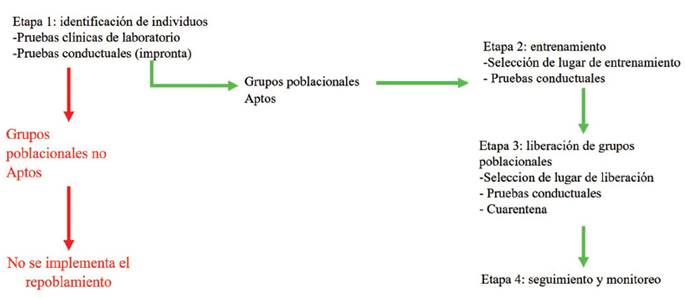

Las mejores experiencias de repoblamiento a partir de individuos criados en cautiverio recomiendan desarrollar 4 etapas: identificación y selección de individuos, entrenamiento, liberación y seguimiento (Bello et al. 2014). Además, deben tomarse en cuenta diferentes normativas de niveles internacionales, nacionales, regionales o sub-regionales dirigidas a la gestión y asegurar la conservación de los organismos translocados (IUCN 2012b). Siguiendo estas experiencias y recomendaciones, el repoblamiento de R. pennata debería de cumplir con 4 etapas (Fig. 8).

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca tiene un centro de conservación de R. pennata que cuenta con 3 módulos de conservación: Chapuco, Calachaca y Sumac Kantati, con una población total de 217 individuos: 106 individuos adultos, 43 juveniles y 68 polluelos (PELT 2018). Sin embargo, no toda esta población es apta para la liberación.

La primera etapa de repoblamiento debe identificar y seleccionar los individuos, y requiere que estos sean sometidos a pruebas clínicas, conductuales y un análisis de la variabilidad genética de la población. En el 2018, en el módulo de Chapuco, con una población de 136 individuos, se registró un brote de gripe aviar que infectó y mató aproximadamente 54 individuos. Por otra parte, en este módulo también se evidenciaron malformaciones en polluelos por posibles casos de depresión endogámica. Por estos motivos, se considera que en este módulo no hay individuos aptos para una liberación. En el módulo Calachaca que tiene una población de 69 individuos, existe una intervención humana desde el cortejo, asistencia en la reproducción y son vigilados mientras ocurre la cópula hasta la eclosión de los huevos, inclusive los polluelos al nacer son trasladados a salas de cría. Esto demuestra que, en este módulo, R. pennata depende de la intervención humana. Pese a esto, esta población es apta para convertirse en un plantel reproductor. Del mismo modo, los 11 individuos del módulo de Sumac Kantati, son aptos como plantel reproductor. La descendencia de ambos módulos debe servir para conformar los grupos poblacionales para ser liberados. Antes de la liberación, los individuos de R. pennata deben pasar por una fase de cuarentena, es importante que los individuos se encuentren en condiciones sanitarias óptimas, así se evita poner en riesgo a la población en estado silvestre.

La liberación debe darse en áreas con algún nivel de conservación, además del área de conservación regional Vilacota Maure en el departamento de Tacna, existen otras modalidades de conservación como: el sitio prioritario Lagunas Altoandinas y las áreas de conservación privada Taipipiña y Checca en el departamento de Puno, todas estas áreas adicionales suman un total de 27165.5 km2 de hábitat que incluyen bofedales, tólares y arenales con vegetación mixta, en aparente buen estado de conservación. Los resultados del cálculo del área de ocupación señalan que el hábitat de R. pennata debería incrementar en al menos 30000 km2 y considerando que el rango de hogar de R. pennata es de 24.8 ± 9.34 km² (Bellis et al. 2004), podría representar un tamaño óptimo del hábitat con la capacidad de albergar una población viable de R. pennata.

El repoblamiento de R. americana y R. pennata en Argentina, luego de pasar por un proceso de selección, adaptación y entrenamiento, permitió que los individuos liberados se integren a los grupos silvestres, con los que luego se habrían cruzado y producido descendencia. Esto demuestra que procesos de repoblamiento correctamente desarrollados logran incrementar el número de individuos en poblaciones relativamente pequeñas (Martella & Navarro 2006). Sin embargo, omisiones o errores en el proceso podrían causar el fracaso de la translocación. Por ejemplo, en un experimento sobre la importancia de la etapa de entrenamiento, concluyen que no considerar al ser humano y a los perros fue una de las causas del fracaso de la translocación de R. americana (Vera et al. 2015). En otro experimento, la evaluación del estrés posterior a la liberación de R. americana sugiere una fuerte respuesta al estrés crónico que reduciría su capacidad para resolver nuevos desafíos (Lèche et al. 2015). También ha quedado demostrado que, para Crax fasciolata y Ara chloropterus incluir la cuarentena antes de la liberación asegura un menor riesgo en las poblaciones silvestres (Berkunsky & Di Giacomo 2015). Luego de la liberación, es muy importante el seguimiento o monitoreo de los individuos liberados para evaluar la supervivencia de los individuos a las nuevas condiciones naturales (Bello et al. 2014). Con el repoblamiento y la implementación de mecanismo o estrategias de conservación que conlleven a la gestión efectiva de los recursos naturales de la población local, se espera tener una población viable de R. pennata en el largo plazo.

uBio

uBio