1. Introducción

La carne y sus derivados son alimentos esenciales en la dieta del ser humano, razón por la cual su producción se incrementa cada año, siendo el cerdo, aves y bovinos las especies que mayores aportes realizan (Górska-Warsewicz et al., 2018; FAO, 2020). En la actualidad el uso de estas especies con fines alimentarios, están sujetas a diferentes normas de buenas prácticas agropecuarias, con la finalidad de proporcionar bienestar animal y maximizar la calidad de la carne (Greenwood, 2021; Rahmat et al., 2016; Gutema et al., 2021; Mustefa, 2021; Hasanah & Indrawan, 2020; Edwards-Callaway & Calvo-Lorenzo, 2020). Sin embargo, a pesar de estos avances y las exigencias del mercado, aún se presentan grandes pérdidas económicas tanto por carnes pálidas, blandas y exudativas (PSE) (Trevisan & Brum, 2020; Karunanayaka et al., 2016) como por carnes oscuras, duras y secas (DFD) (Ponnampalam et al., 2017; Freitas et al., 2019) y bajos rendimiento en la canal (Machado et al., 2018; Benincasa et al., 2020). En tal sentido, números estudios atribuyen esta situación al estrés del ganado durante la etapa de pre faena (Edwards-Callaway & Calvo-Lorenzo, 2020; Karabasil et al., 2019; Frimpong et al., 2014), deficiente manejo de animales durante el sacrificio (Carrasco-García et al., 2020) o fallas en la cadena de frío en las etapas de almacenamiento y transporte (Wu & Hsiao, 2021; Zhang et al., 2016).

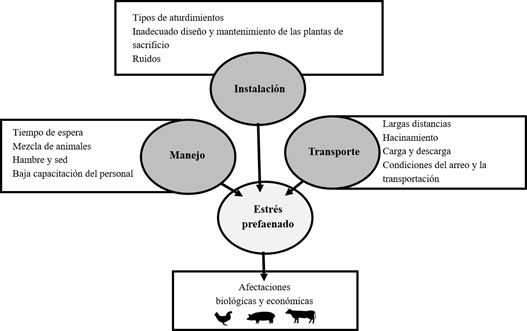

Las deficiencias que ocurren en estas actividades afectan de manera directa el confort y bienestar del ganado (Romero & Sánchez, 2012; Lara & Rostagno, 2018; Gallo &Huertas, 2016) generando un estado de estrés en los animales y por consiguiente cambios en su comporta-miento y modificaciones de las propiedades órgano-lépticas de la carne (Ferguson & Warner, 2008; Birhanu, 2020). Varios autores identificaron un conjunto de factores facilitadores del estrés prefaenado, sobresaliendo el deficiente manejo realizado por el personal encargado tanto en las granjas como en las plantas de sacrificio (Saraiva et al., 2020), dificultades durante la transportación (Benincasa et al., 2020; Driessen et al., 2020), estados de agotamiento por privación de agua y comida (Sabaw & Muhammed, 2021; Šímová et al., 2016; Faucitano et al., 2020) y cambios en la estructura social por mezcla de lotes (Šímová et al., 2016). Considerando todo lo anterior, este trabajo pretende brindar una visión general y actualizada con respecto a la influencia de varios factores estresantes en el prefaenado sobre los animales y sus consecuencias en la calidad de la carne destinada para consumo humano.

2. Analisis bibliométrico 2018 - 2022

Para realizar el análisis bibliométrico se usó la base de datos Scopus, donde se ingresaron las palabras claves y se utilizaron opradores booleanos (AND y OR), la ecuación de búsqueda fue la siguiente: (TITLE-ABS-KEY (pre AND slaughter) AND TITLE-ABS-KEY (pig OR hog OR swine OR porcine) OR TITLE-ABS-KEY (bird OR avian OR poultry OR chicken OR turkey OR duck) OR TITLE-ABS-KEY (bovine OR cow OR cattle OR calf) AND TITLE-ABS-KEY (stress )) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2022) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018)). Para la creación de los mapas de redes fue usado el programa VOSviewer.

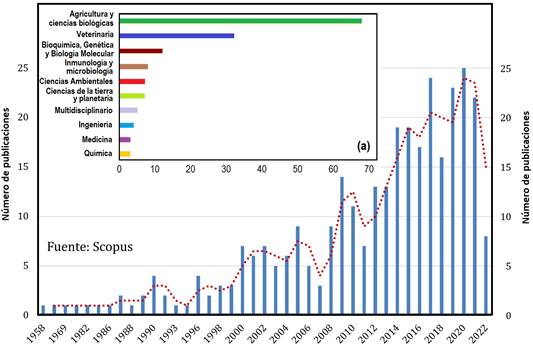

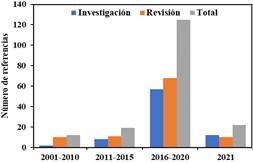

Figura 1 Número de artículos científicos publicados desde 1958 hasta el 2022 sobre el estrés prefaenado de bovinos, porcinos y aves, distribución por área temática (a) y por año (b) información obtenida de SCOPUS. Línea punteada roja es la media móvil del número de publicaciones por año.

Los resultados de la búsqueda general mostraron un total de 320 artículos, donde se reporta que el primer artículo publicado sobre el tema fue en 1958, en la revista Nature, por los autores Lawrie, Gatherum & Hale (1958), el título del documento es “Abnormally low ultimate pH in pig muscle”, y es posiblemente el primer reporte donde se evidencia que el estrés antes del faenado modifica el pH de la carne de cerdo El área temática donde más se han publicado documentos es la agricultura y las ciencias biológicas, desde 1958 al 2022 el año de mayor publicación fue el 2020 con 25 artículos (Figura 1).

Para limitar la búsqueda solo se incluyeron los artículos publicados a partir de 2018 hasta 2022, lo cual permite obtener resultados de 94 documentos, dentro de ese periodo en el año 2020 se publicaron 19 artículos, 4 revisiones, 1 documento de conferencia, 1 artículo de datos, para un total de 25 documentos, Seguido por 23, 22, 16 y 8 publicaciones en 2019, 2021, 2018 y 2022 respectivamente.

El país con mayor número de publicaciones es España con un total de 15 documentos, seguido de Brasil y China con 13 documentos cada uno, Rusia cuenta con 9 artículos publicados, Reino Unido e Italia cada uno con un total de 7 artículos. Con menos de 5 están Australia, Francia, Bélgica, Irlanda.

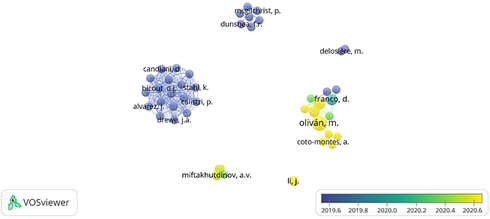

El autor con mayor número de publicaciones es Oliván, Mamen Carmen, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario SERIDA en España, 8 artículos reportan Scopus de este autor. Los siguientes 3 autores tienen 5 artículos, existiendo una relación entre ellos. La red de colaboración de todos los autores para el periodo 2018 - 2022 (Figura 2) muestra 6 nodos, que representa un autor diferente y el tamaño del nodo representa el grado de publicación por autor y su grupo de colaboración. En este caso no hay colaboración entre nodos, debido a que no hay unión por líneas entre nodos.

El color en la Figura 2 representa el año de publicación, donde podemos observar que Candiani y colaboradores tienen mayor participación en el año 2019 y el grupo conformado por Oliván, Franco y Coto-Montes, tienen mayor impacto en los últimos años (2020-2022).

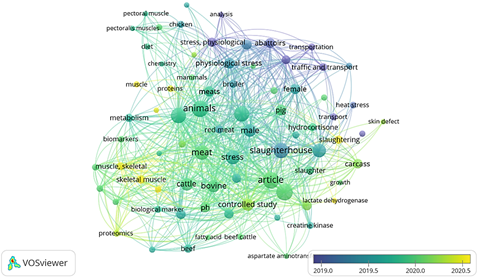

Figura 3 Evolución temporal de palabras claves de autor en publicaciones sobre el estrés prefaenado en bovinos, porcionos y aves durante el periodo 2018 - 2022.

Para el análisis de coocurrencia de palabras claves los resultados observados fueron, que, de un total de 1029 palabras, 145 cumplían con el umbral de coocurrencias mínimo de 5 entre documentos. La palabra con mayor repetición fue Animals o Animal con 64 repeticiones entre 94 documentos, 30 veces fue encontrada la palabra “slaughterhouse” que se define como planta de beneficio, Las palabras estrés y estrés fisiológico sumaron 41 repeticiones. Otras palabras claves que representaron gran coocurrencia fueron carne y calidad de la carne con más de 57 repeticiones entre los documentos seleccionados para el 2018 y 2022 (Figura 3).

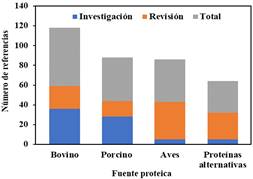

3. Análisis global

El análisis detallado de los artículos recuperados sobre proteína animal para consumo humano, publicados en inglés y español durante el periodo 20012021, permitió conocer la complejidad temática que conforma esta área de estudio (Figura 4). Se observó que a pesar de continuar el dominio conjunto de aves y mamíferos para la obtención de aminoácidos y proteína animal en la alimentación humana (82%, 146/178), los estudios se expandieron hacia la búsqueda de otras fuentes como las microalgas e insectos (18,0%, 32/178). Los datos compilados al estratificarse por tipo de publicación confirman que los bovinos (33,1%, 59/178) es la especie que más artículos genera y por tanto la más relevante, seguida por los porcinos (24,7%, 44/178) y aves (24,2%, 43/178) con valores similares. En este contexto, es importante señalar la existencia de una desproporcionada relación entre las diferentes modalidades de publicación, siendo los artículos de revisión los de mayor predominio (58,4%, 104/178).

Figura 4 Distribución de artículos sobre proteína animal para consumo humano según fuente de obtención, publicados durante el periodo 20012021.

Al agrupar todos los artículos según el año de publicación, se evidenció un comportamiento asimétrico entre ellos, aspecto que no puede separarse de las anteriores particularidades. La Figura 5 resume la representatividad de cada periodo y demuestra un aumento constante de los artículos, concentrándose en los años 2016-2020 los mayores crecimientos. Las publicaciones en este último periodo representaron el 70,2% (125/178) de todas las realizadas en los últimos 21 años, representan además un aumento del 59,5% con respecto a los años 2011-2015 (19/178) y de un 57,8% con respecto al año 2021 (22/178).

Figura 5 Distribución de artículos sobre proteína animal para consumo humano según año de publicación.

En el transcurso del año 2022, en la base de datos Scopus, se registran 5 documentos científicos publicados sobre el tema de estrés prefaenado en bovinos, 2 artículos publicados relacionados a especies porcinas y tan solo una publicación en avicultura. Brasil y China son los países que lideran estás publicaciones en el 2022, Investigadores de Brasil han publicado 1 documento enfocado a porcinos y 1 artículo para bovinos, y los autores Chinos Zhang et al (2022) y Zhao et al (2022) publicaron sobre el estrés prefaenado en pollos de engorde y ganado vacuno respectivamente (Tabla 1).

Con relación a las temáticas abordadas por los diferentes artículos, se pudo conocer que fueron muy diversas. La actividad científica en las especies bovina, porcina y avícola estuvo concentrada en lo fundamental en dos grandes áreas temáticas: influencia del estrés prefaenado en la calidad de las carnes y procesos físico-bioquímicos involucrados en la transformación del músculo en condiciones anormales (Saraiva et al., 2020; Driessen et al., 2020; Sabaw & Muhammed, 2021; Vermeulen et al., 2016; Romero et al., 2020; Mendonça et al., 2018; Córdoba et al., 2017; Goumon & Faucitano, 2017; Loudon et al., 2019; Terlouw et al., 2021).

Tabla 1 Publicaciones de Brasil y China sobre estrés prefaenado en bovinos, porcinos y aves en 2022

| Autor | Especie | Título |

| Zhang et al (2022) | Pollo de engorde | Dietary guanidineacetic acid supplementation ameliorated meat quality and regulated muscle metabolism of broilers subjected to pre-slaughter transport stress by metabolomics analysis |

| Zhao et al (2022) | Ganado bovino | The effect of shower time, electrolyte treatment, and electrical stimulation on meat quality of cattle longissimus thoracis muscle in cold weather |

| Machado et al (2022) | Porcinos | Effect of distance and daily periods on heat-stressed pigs and pre-slaughter losses in a semiarid region |

| De Marchi et al (2022) | Ganado bovino | Stress indicators in cattle submitted to different pre-slaughter rest times |

4. Influencia del estrés prefaenado en la calidad de las carnes

Cuando un animal muere, el músculo experimenta cambios físicos a nivel estructural y bioquímico debido a una reducción en el flujo sanguíneo por lo que la captación de oxígeno por parte de la mioglobina hacia la mitocondria se detiene. A partir de ese momento se generan una serie de adaptaciones enzimáticas con el fin de obtener energía a través del glucógeno almacenado (Zhang et al., 2020) mediante la vía metabólica de la glucólisis anaeróbica, donde se producen algunas moléculas de ATP, dióxido de carbono y ácido láctico (Zhao et al., 2018).

La incapacidad del músculo para eliminar estos metabolitos lleva a la acumulación de ácido láctico y la caída gradual del pH que combinado con una alta temperatura conduce a la inactivación de las enzimas glucolíticas, de esta manera favorece la degradación de proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares, este proceso es necesario para el desarrollo del color y la terneza de la carne (Braden, 2013; Wicks et al., 2019). Cuando estas condiciones se vuelven extremas se generan exudados por la reducida capacidad del músculo para la retención de agua y la alta permeabilidad de las células perdiendo así la característica de jugosidad (Boland et al., 2018) además, se acelera el inicio del rigor mortis (Mir et al., 2017).

El rigor mortis comienza cuando el pH final del músculo alcanza un valor de 5,9 y cesa toda la actividad energética y celular (Álvarez et al., 2019). En esta fase, se forman puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina que son incapaces de romperse por la ausencia de ATP, manteniendo un estado permanente de contracción (Wicks et al., 2019; Bowker, 2017) y de acortamiento de las fibras musculares. Por razones prácticas, el rigor mortis es utilizado como parámetro para inferir la calidad final de la carne, siendo estudiados con profundidad los factores que la afectan. En este contexto se conoce que el tipo de fibra muscular, especie animal, tasa de glucólisis, temperatura, pH y actividad física antemortem (Mir et al., 2017; Sánchez-Macías et al., 2019; Andrade et al., 2021; Zhang et al., 2019) son elementos que modifican el tiempo y mantenimiento de este proceso y afectan las características de la carne (Ertbjerg & Puolanne, 2017).

Si la concentración de glucógeno en el músculo es adecuada al momento del sacrificio, la conversión del músculo a carne será normal, en caso contrario, los cambios bruscos en el pH una vez resuelto el proceso de rigor mortis producen defectos en la calidad de la carne postmortem (Jorquera-Chaves et al., 2019), por lo que a nivel comercial la medición del pH final se considera un valor de referencia útil que relaciona las reservas de glucógeno muscular con calidad de la carne cuya causa se debe principalmente a las actividades manejo antemortem del animal (Losada-Espinosa et al., 2018).

Los pH superiores a 6,0 suele considerarse como indicativo de carnes DFD (Díaz-Luis et al., 2021) asociados con frecuencia a largos periodos de estrés (Ponnampalam et al., 2017; García et al., 2021; Manalo & Gabriel, 2020) y además a ciertas épocas del año como es el caso de los rumiantes en verano (Lees et al., 2019). Esta afectación tiene su origen en la rápida metabolización de las reservas energéticas antemortem, seguido por una menor producción de ácido láctico postmortem (Zhang et al., 2017). Esta condición genera carne de color más oscura, textura firme y seca debido al aumento del volumen de las fibras musculares y la reducción espacio extracelular que provocan el empaquetamiento de los haces de fibras, un menor índice de refracción de luz y, por lo tanto, afecta la oxidación de la mioglobina (Ijaz et al., 2020; Díaz-Luis et al., 2021).

Figura 6 Conjunto de factores desencadenantes del estrés prefaenado y generadores de afectaciones biológicas y económicas.

Mientras que un pH bajo menor a 6,0 en el músculo se asocia con la presentación de carnes PSE (Trevisan & Brum, 2020; Keenan, 2016), debido a la desnaturalización de las proteínas musculares debido a una glucólisis acele rada y la consecuente acumulación de altas concentracio nes de ácido láctico 24 horas postmortem en canales de aves aún calientes (Manalo & Gabriel, 2020; Wang et al., 2017; Shimokomaki et al., 2017). Esta condición se describe también desde hace varios años en cerdos al existir una mayor sensibilidad del animal al estrés agudo por predis posición genética o condiciones de manejo antemortem (Keenan, 2016; Wang et al., 2017; Jordan et al., 2018).

Las carnes PSE suelen presentar un color más pálido y menos rosado, una textura más flácida y un mayor por centaje de pérdida por goteo (Çelen et al., 2016) por la baja capacidad de retención de agua (Karunanayaka et al., 2016). La alta incidencia de este defecto en la calidad de la carne, ha incrementado los esfuerzos para identificar las posibles causas. En tal sentido, no se descartan las de ori gen externo (estrés), ni aquellas relacionadas con la genética de ciertas razas que, al ser sometidas a un rápido crecimiento, pueden generar cambios a nivel bioquímico afectando la actividad y estructura muscular (Ismail & Joo, 2017).

5. Factores de estrés asociadas al prefaenado

La calidad e inocuidad de la carne depende en gran medida del bienestar animal antes del sacrificio (Lebret & Čandek, 2021). En este sentido, se conoce que someterlos a condiciones estresantes además de violar las denominadas “cinco libertades de los animales” que deben cumplirse durante toda su vida productiva; provocan grandes pérdidas económicas por disminución de la cantidad y calidad de la carne. Cabe señalar, que si bien existen una serie de factores estresores los cuales se pueden agrupar de diversas maneras, lo cierto es que actúan de manera aditiva (Figura 6). La incidencia de varios de ellos al mismo tiempo sobre el animal desencadena respuestas de estrés superior, al que pudiera esperarse de actuar de forma independiente (Odeón & Romera, 2017; Gallo & Tadich, 2008).

El principal resultado mostrado por las diferentes investigaciones realizadas a nivel global sobre estrés prefaenado, es demostrar la complejidad y multifactorialidad que caracteriza este fenómeno con independencia de la especie productiva involucrada (Urrea et al., 2021; Schwartzkopf et al., 2012). Para ilustrar lo anterior, se hará énfasis en algunas combinaciones de factores con mayor impacto negativo en el bienestar animal y en la industria cárnica (Tabla 2).

Hambre, sed y fatiga: la práctica de retirar el alimento y el agua en los animales que van a ser sacrificados es necesaria para reducir el contenido gastrointestinal y fecal durante el proceso de sacrificio y, por lo tanto, reducir la contaminación de la canal (Sabaw y Muhammed, 2021). El inicio del ayuno debe ser en la granja y no horas previas al transporte prefaenado, ya que las evidencias sugieren que los animales pueden lograr un mayor periodo de descanso en los corrales de estabulación al presentarse un menor número de peleas entre lotes, lo cual contribuiría a reducir la presencia de lomos más oscuros y secos (Dalla et al., 2016).

En el ganado bovino y porcino se considera que un ayuno de 18 a 24 horas es adecuado para mantener una caída lenta del pH de la carne postmortem y una tener una menor prevalencia de carne PSE (Vermeulen et al., 2016; Rybarczyk et al., 2017; Xing et al., 2019), además, se busca reducir pérdidas de rendimiento de la canal (Clariget et al., 2021), de grasa dorsal, y obtener un menor contenido de lactato en el músculo (Faucitano et al., 2020). Sin embargo, este tema aún genera controversias en la esfera científica. Investigaciones realizadas por Hafid et al. (2019), demostraron que las pérdidas de peso en el animal vivo no están asociación de forma significativa con el tiempo de ayuno de 24 horas ni con las afectaciones del porcentaje de la canal.

Lo cierto es que tiempos de privación de alimento mayores de 24 horas suelen producir mayor estrés en el ganado (Vermeulen et al., 2016) posiblemente debido a la imposibilidad de adoptar posiciones de descanso, lo cual favorece peleas por irritabilidad y excitabilidad (Faucitano et al., 2020). Lo anterior suele ser una situación indeseada pues aumenta el número de lesiones y hematomas en los animales que puede llegar a decomiso de la canal (Faucitano et al., 2020), y segundo, afecta el bienestar de los animales y su capacidad para enfrentar condiciones de estrés de durante las operaciones de prefaenado (Driessen et al., 2020).

En pollos de engorde se considera un periodo de ayuno 10 a 12 horas suficiente de preparación en el prefaenado sin afectar el rendimiento de la canal y perfil sensorial de la carne (Ismail & Joo, 2017; Contreras et al., 2007). No obstante, experiencias recientes obtuvieron buenos resultados con un tiempo de ayuno de 6 horas, demostrándose menores pérdidas tanto de peso de los animales en pie como pérdidas de agua del músculo postmortem, ambos relacionados con el aspecto y la palatabilidad de la carne (Xue et al., 2021).

Bajo el contexto anterior los animales suelen generar estados no desados de fatiga (Nielsen et al., 2020). En relación a este aspecto, investigaciones realizadas en Uganda demostraron que un 9.8% de pérdida de bovinos en plantas de sacrificio eran por fatiga atribuida principalmente al deficiente manejo y transporte del ganado (Kyayesimira et al., 2019). Adicionalmente, este factor junto a la presencia de altas temperaturas se consideran causas importantes que conducen a fatiga física y daño muscular en bovinos y cerdos (Birhanu et al., 2019; Schuetze et al., 2017; Álvarez et al., 2009).

Carga, descarga y transporte del ganado: varios investigadores entre los que se encuentran Bethancourt-García et al. (2019), Teiga-Teixeira et al. (2021) y Diro et al. (2021), encontraron en el ganado bovino evidencia de lesiones y hematomas tanto en el cuerpo del animal destinado a sacrificio como en las canales revisadas. Los intentos por reducir los costos y disminuir el número de viajes, con frecuencia conlleva al no cumplimento de las normas de bienestar animal, lo cual incluye incorrecta carga y descarga de animales, choques o roces frecuentes contra superficies y altas densidades de animales. Las afectaciones provocadas por el manejo forzoso de los animales (Figura 3), se traducen desde el deterioro físico de los animales (caídas, lesiones cutáneas, fracturas óseas y aplastamientos) antes del sacrificio hasta el deterioro de la canal, pudiendo alcanzar un nivel de 47% las carnes clasificadas como DFD (Mendonça et al., 2018). Sobre este mismo tema, otros investigadores informan alarmantes niveles de pérdidas, los cuales pueden alcanzar hasta un 88% de canales con uno o más hematomas grado 1 o 2 en zonas del animal donde los cortes de la carne son más valiosos (Carrasco-García et al., 2020).

Respecto al tiempo de duración máxima del transporte, no hay un consenso científico que permita brindar una recomendación puntual que asegure el bienestar pleno de los animales sin el desarrollo de condiciones indesea das en la carne (Rioja-Lang et al., 2019). En bovinos, tiempos de transporte de 4 a 8 horas representaron un aumento de algunos marcadores en sangre y cambios de pH que afectaron la calidad final de la carne (Bulitta et al., 2015), además, la presentación de hematomas en las costillas fue mayor en un tiempo de viaje de 3 horas com parado con los grupos evaluados a las 5 horas, se observó que a medida que aumentaban las horas la aparición de este tipo de lesiones se estabilizaba (Mendonça et al., 2018). Aunque en estudios con periodos de viaje similares no se vieron afectados los indicadores fisiológicos evaluados (Alende et al., 2014).

Los reportes más recientes en cerdos, permiten evidenciar una mortalidad mayor en viajes cuya duración superen los 90 minutos con baja densidad de carga y tiempos de espera largos en temporada de verano (Nannoni et al., 2017); en gallinas ponedoras y pavos tiempos superiores a 30 minutos combinado con altas densidades de carga y temperatura aumentaron el número de animales muertos a la llegada (Di Martino et al., 2017) mientras que en pollos de engorde que superaron 1 hora de transporte presentaron en el muslo carne más oscura, menos amarilla y con menor sabor (Bonou et al., 2017).

Mezcla de lotes y tiempo de espera en corrales: el estabulado de los animales en la planta de sacrificio horas previas al proceso de faenado es una práctica comercial común con el fin de proporcionar descanso al ganado para que puedan recuperarse del estrés del transporte (Romero et al., 2020), el beneficio obtenido de esta práctica no sólo se enfoca en el cumplimiento de directrices y guías sobre bienestar animal (Leary et al., 2016; Nielsen et al., 2020), también al efecto positivo del descanso sobre el proceso de recuperación del glucógeno en el músculo (Miranda-de la Lama, 2013) y, una menor temperatura y pérdida por goteo que disminuye la incidencia de carnes pálidas, blandas y exudativas cuando el sacrificio ocurre inmediatamente después del desembarque (Dokmanovic et al., 2017).

Algunos estudios recomiendan un descanso de 12 horas debido a los efectos observados en la calidad de la carne (Costa et al., 2019; Burns et al., 2019), puesto que se ha demostrado que con largos tiempos de espera en corrales de estabulación puede llegar a obtenerse hasta un 24.78% de cortes oscuros como concluyó un estudio con ganado cruce de Brown Swiss y Simmental son razas autóctonas (East Anatolian Red & Native Ganado Negro) en Turkia (Arik & Karaca, 2017).

Estrés térmico: La exposición a una alta temperatura y humedad relativa medio ambiental desafía los mecanis-mos termorreguladores del organismo para mantener la temperatura interna estable, cuando este balance se pierde se habla de estrés térmico (Chauhan et al., 2021), la consecuencia en los animales es la reducción de consumo de alimento, deshidratación, estrés oxidativo y daño celular que conlleva a pérdidas de peso del animal vivo, del peso en canal y carnes con cambios importantes en las características organolépticas como color, textura y sabor (Gonzalez-Rivas et al., 2020; Nawaz et al., 2021) que son condiciones denominadas carnes PSE en cerdos y aves en estrés térmico agudo (Wang et al., 2017; Zhang et al., 2020), y carnes DFD en rumiantes en estrés térmico crónico (Zhang et al., 2020; Nawaz et al., 2021; Fernandes et al., 2016). La gravedad de estas consecuencias a las altas temperaturas dependerá de la eficiencia de los mecanismos termorreguladores con que cuente la especie (Rashamol et al., 2018). Lo anterior tiene especial relevancia en países con estaciones donde se ha reportado que en verano el pH del músculo de aves y cerdos suele ser más bajo (mayor probabilidad de PSE) en comparación con los rumiantes donde los valores de pH suelen ser altos (Zhang et al., 2020).

La principal diferencia entre especies radicaría en los mecanismos fisiológicos sugeridos de respuesta a la alta temperatura relacionados con que tan rápido se usan o se agotan las reservas de glucógeno antes del sacrificio y se activa la actividad enzimática glucolítica para producir la esperada acidificación del músculo (Zaboli et al., 2019). En caso del estrés térmico agudo este proceso se lleva a cabo de forma acelerada antes del sacrificio mientras que durante el estrés térmico crónico el glucógeno disponible es bajo por lo que el pH final del músculo permanece alto después del sacrificio, resultando en la alteración del proceso de la desnaturalización de proteínas y por consiguiente de algunas características de color y retención de agua (Zhang et al., 2020; Chen et al., 2021).

Brossi et al. (2018) reportan resultados contradictorios para aves que suponen una variabilidad en la respuesta individual a este factor estresor. En pollos de engorde sometidos a un periodo de estrés térmico agudo dos horas previas al sacrificio registraron una mayor mortalidad y valores de pH finales más altos en la pechuga a las 24 horas postmortem, las cuales, presentaban una menor capacidad de retención de agua y luminosidad característico de una carne oscura. En cerdos, no todos los estudios de estrés térmico obtienen como resultado carnes PSE, pero persisten alteraciones en la calidad de la carne como bajos valores de pH entre las 24 horas y 48 horas post mortem y valores más altos de fuerza de corte, pérdida por goteo y ligereza (Simonetti et al., 2018).

Numerosos son los intentos por reducir los defectos desfavorables del estrés térmico, en la calidad de la carne. Se destaca en tal sentido por los excelentes resultados, las mejoras en el flujo de aire de los vehículos de transporte reduciendo así, la ocurrencia de las afectaciones entre 66,3% y 49,6% (Spurio et al., 2016). Adicionalmente, se avanza en nuevas estrategias como el uso de aditivos herbales y probióticos en la dieta, para aumentar la tolerancia a altas temperaturas de algunas razas comerciales (Nawaz et al., 2021).

Tabla 2 Fuentes de estrés y efectos en calidad de productos cárnicos bovinos, avícolas y porcícolas

| Autor | Especie | Fuente de estrés | Efecto |

| Alende et al., 2014 | Bovino | Tiempo de viaje (TV) Tiempo de espera pre faena (TE) | TV sin efectos en parámetros evaluados. TE largos afectaron perfil sensorial de la carne aumentando la elasticidad y masticabilidad de la carne. Así mismo, afectó hematocrito, concentración de proteínas totales, glucemia y, de adrenalina y cortisol urinarios en los animales. |

| Arik & Karaca, 2017 | Bovino | Distancia de transporte Tiempo de espera pre faena Tipo de espera pre faena (libre o restringido) | Animales transportados hasta 300 km presentaron un mayor pH en carcasa a las 24 horas y menor L*, a*, b*, pérdida por cocción y WBSF (test de terneza) comparados con animales cuya distancia de transporte fue de 125 km. El tiempo y tipo de espera tuvo una incidencia significativa sobre la presencia de cortes oscuros (con un promedio de 24,78% y pH a las 24 de 6,2). |

| Birhanu et al., 2019 | Bovino | Actividades pre faenado de carga y descarga | Observan diferencias entre diferentes razas evaluadas en cuanto a la calidad de la carne y terneza, expresión de estrés (medición de creatina kinasa y lactato deshidrogenasa), así como color, pH y capacidad de retención de agua. Raza Arsi experimentó altos niveles de CK y LDH antes de la carga, durante el transporte y en la descarga. Animales de la raza Harar y Boran presentaron carne con mayor terneza comparado a los animales de la raza Arsi. |

| Bonou et al., 2018 | Aves | Duración del transporte | Disminución lineal de color y calidad de la carne con respecto a la duración del transporte antes del sacrificio. Tiempos prolongados de transporte provocaron un mayor valor de pH en la carne. Mayor índice rojo a* de la carne de pechuga en pollos transportados por 2 horas. No hay variación en sabor, jugosidad, terneza de la carne. |

| Brossi et al., 2018 | Aves | Temperatura ambiental | Mayor mortalidad (5,2% comparado al grupo control) en pollos expuestos a estrés térmico 2 horas antes del sacrificio. Sin afectación de valores medios reportados para pH a las 24 h en pechuga (> 6,1), L*(luminosidad) y capacidad de retención de agua, aunque si observaron para gran variación de la distribución de datos no concordantes con la literatura. |

| Bulita et al., 2015 | Bovino | Tiempo de transporte | Concentración de cortisol sanguíneo fue en general inversamente proporcional al tiempo de transporte. Concentración de glucosa en sangre fue más alta en vacas a las 12 horas de viaje y en toros aumentó con el tiempo de transporte. Concentración de lactato en sangre en vacas se incrementó a medida que el tiempo de viaje. En toros, alcanzó un ascenso de un 25% a las 12 horas de transporte mientras que en invierno incrementó hasta las 8 horas para posteriormente reducirse. Concentración de creatina kinasa en vacas se elevó a mayor tiempo de transporte alcanzando un valor máximo a las 12 horas. Mientras que en toros se observaron variaciones de acuerdo con la estación. |

| Dalla, 2016 | Porcino | Ayuno sobre descarga y tiempo de espera pre faenado | Ninguno de los grupos presentó alteraciones en los parámetros sanguíneos. El tiempo de ayuno de 24 horas (sin importar el lugar donde fue realizado) no tuvo influencia sobre la pérdida de peso o rendimiento de la canal. El grupo de cerdos que presentaron ayuno durante el transporte y el tiempo de espera tuvieron un mayor número de peleas, así mismo presentaron lomos de tonalidades más oscuras y con una mayor perdida por goteo. |

| Diro et al., 2021 | Bovino | Manejo de los animales | 92% de los cuidadores no permitieron que los animales se alimentaran, tomaran agua o descansaran durante el desplazamiento a pie. Además, el 100% reportó golpear al ganado en piernas y columna vertebral (42%), otras partes del cuerpo (36%) y piernas principalmente (22%). El pH de la carne se alteró en las diferentes distancias de transporte a pie o en vehículo: 47% de las muestras eran anormales por lo que se categorizaron como carnes DFD o DFD con deterioro, mientras que un 4% resultó en carnes PSE o PSE con deterioro. |

| Mendonça et al., 2018 | Bovino | Distancia de viaje, tipo de vehículo, tiempo de viaje, densidad de carga, condiciones de manejo e instalaciones, y tiempo de espera de descarga. | Densidades de carga mayores a 401 kg/m2, condiciones inaceptables de las instalaciones, vehículos articulados con mayor capacidad de carga (37,63% más comparados con el resto) causaron una mayor presencia de hematomas en la canal. |

| Sabaw & Muhammed, 2021 | Aves | Ayuno | Tiempos de ayuno de 12 horas y 15 horas no tuvieron efectos sobre las propiedades fisicoquímicas de la carne. Sin embargo, los pollos sometidos a 15 horas de ayuno presentaron rendimiento de canal más bajos. |

6. Respuesta fisiológica general ante factores de estrés durante el prefaenado

El estrés durante la etapa de prefaenado es una respuesta fisiológica ante eventos o factores considerados una amenaza para el organismo lo que conlleva a la activación del sistema simpático adrenomedular (SAM) y el eje hipotálamo-pituitaria-glándula adrenal (HPA) (Ferguson & Warner, 2008; Burdick et al., 2011). La activación del sistema nervioso simpático prepara al organismo para responder a estresores agudos mediante la liberación de catecolaminas (epinefrina y norepinefrina) en la médula adrenal. Los cambios más importantes ocurren en las constantes fisiológicas al producirse taquicardia, incremento en la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura corporal y redistribución de la sangre visceral hacia el músculo y cerebro (Ferguson & Warner, 2008). Como resultado el animal presenta comportamientos agonísticos, de inmovilización o congelamiento, de huida o escape y vocalizaciones (Mota-Rojas et al., 2021).

A nivel endocrino, el eje HPA realiza la síntesis y liberación al torrente sanguíneo de hormona liberadora de corticotropina (CRH) y arginina vasopresina (Brown & Vosloo, 2017). La corticotropina estimula la hipófisis anterior para liberar hormona adenocorticotrópica (ACTH) que en circulación estimula la síntesis y secreción de glucocorticoides (cortisol) en la corteza adrenal (Njisane & Muchenje, 2017).

Tanto la acción de las catecolaminas como del cortisol promueven una mayor disposición de glucosa en la circulación como principal fuente energía (Bozzo et al., 2018). Para ello, se activan vías metabólicas como la proteólisis, lipólisis y la gluconeogénesis en el hígado que permiten aumentar la conversión de aminoácidos y lactato en glucosa (Ponnampalam et al., 2017; Xing et al., 2019). En el músculo, la adrenalina (epinefrina) estimula la movilización de glucógeno para mantener las exigencias del organismo ante el estado de alarma (Gardner et al., 2014). Una vez agotado por prolongación del periodo de estrés ocurren cambios en el metabolismo energético del músculo que llevan a la producción de ATP por la vía anaeróbica, induciendo una variación en los valores de pH (Peres et al., 2014; Matarneh et al., 2017).

Se observa entonces que, de acuerdo al tiempo de duración a la exposición a factores estresantes, hay dos tipos de respuestas metabólicas, la respuesta inicial o aguda que dura desde minutos a horas y suele ser mediada por el sistema simpático-adrenomedular (SAM) (Collier et al., 2017) debido a la acción de las catecolaminas que son liberadas a la circulación para posteriormente ser metabolizadas entre 1 a 3 minutos después (Turner & Tilbrook, 2006).

El segundo tipo de respuesta es tardía o crónica, se presenta después de días o semanas como parte del proceso de aclimatación del organismo a una fase de estrés prolongado mediado por el sistema endocrino (Collier et al., 2017). El encargado específico es el eje HPA, el cual libera glucocorticoides como el cortisol alrededor de 15 minutos de la activación del SAM (Turner & Tilbrook, 2006) elevando los niveles basales de esta hormona en la circulación sanguínea (Wu & Hsiao, 2021).

Mientras que la epinefrina y la norepinefrina tienen una vida media corta lo que hace compleja su medición (Turner & Tilbrook, 2006), el cortisol suele tardar en alcan zar una concentración media en sangre en aproximada mente 60 a 120 minutos (Titto et al., 2017), por lo que re quiere más tiempo de respuesta para ser medido (Freitas-de-Melo &Ungerfeld, 2016). Sin embargo, los efectos a largo plazo en el organismo inducen cambios severos en sistema inmune, neuroendocrinos y comportamentales (Martínez-Miró et al., 2016; Yuki et al., 2019).

Se sugiere entonces que la respuesta inicial por parte del animal a un factor estresante puede variar entre individuos y especies de animales (Cockrem, 2013) lo cual, depende principalmente de la experiencia previa (domesticación, habituación) (Ericsson & Jensen, 2016; Baier et al., 2019), ritmo circadiano (Boumans et al., 2017), temperamento y raza del animal (O’Neill, 2019; Zupan & Zanella, 2017).

7. Bioindicadores de estrés prefaenado

El cortisol es uno de los indicadores más populares para predecir, el deterioro de las carnes producto al estrés prefaenado (Widiyanto et al., 2014; Sharma et al., 2019). En algunos estudios revisados se reportan elevaciones importantes en animales transportados desde la granja hasta la planta de sacrificio durante la carga y descarga, sin embargo, estas se redujeron durante el periodo de espera antes del faenado (Koomkrong et al., 2017). De forma similar, se observó que la duración del transporte es un factor importante que contribuye al aumento de las concentraciones sanguíneas de esta hormona en viajes entre 6 a 18 horas durante la carga y descarga de los animales, las cuales se normalizaron durante el tiempo de espera antes del sacrificio (Wirthgen et al., 2017).

En cuanto a desventajas de este biomarcador se encuentra que la manipulación de los animales para la toma de muestras y el ritmo circadiano afectan las concentraciones basales de este metabolito, mientras que en algunas situaciones puede no verse alterado en absoluto aún bajo la presencia de estresores (Freitas-de-Melo & Ungerfeld, 2016; Wirthgen et al., 2017), por lo que no suele ser eficaz y la asociación de los niveles registrados en estudios con respecto a la calidad de la carne sigue sin definirse (Stajković et al., 2017). Según Sardi et al. (2020), no encontraron variaciones significativas en las concentraciones sanguíneas de cortisol al evaluar parámetros relacionados con el transporte y al momento del sacrificio.

En los últimos estudios se ha considerado las muestras de cortisol en saliva y pelo por su fácil obtención al no requerir una manipulación excesiva y, en el caso particular del pelo ha demostrado ser una fuente de información fiable de la actividad a largo plazo del eje HPA en respuesta a estrés crónico (Heimbürge et al., 2019). Se ha empleado para hacer seguimiento durante un ciclo productivo en cerdos con el fin de evaluar bienestar animal, encontrándose una reducción en la mortalidad y otros parámetros, así como concentraciones de cortisol en saliva bastante bajas. Sin embargo, los valores de este metabolito en el pelo de cerdos al momento del sacrificio aumentaron significativamente en un 0,483% (Morgan et al., 2019). También se encontró una asociación entre la presencia de lesiones en cola y piel en cerdos con edades de 7 a 21 semanas y niveles más altos de cortisol en el pelo (Carroll et al., 2018).

La creatinkinasa (CK) o creatinfosfokinasa (CPK) es una enzima disponible en el tejido muscular cardiaco y esquelético cuya función es mantener el balance energético (Burns et al., 2019; Chulayo & Muchenje, 2013; Berridge et al., 2013). Su elevación en sangre es resultado del daño tisular, hipoxia, baja perfusión y estados de fatiga (Burns et al., 2019) por lo que suele ser un buen indicador de bienestar animal durante las actividades de prefaenado al obtenerse incrementos en animales que fueron transportados a una distancia menor de 1012 km (Chulayo & Muchenje, 2017), durante la carga y descarga (Birhanu et al., 2019) y durante el tiempo de espera (Romero et al., 2020). Respecto a la utilidad para predecir la calidad de la carne los resultados en diferentes estudios son variables, sin embargo, se concluye que por sí solo no es un buen indicador pues requiere medir otros parámetros en el momento de la exsanguinación como niveles de cortisol, glucosa, lactato y lactato deshidrogenasa por su correlación positiva con el pH final (Chulayo & Muchenje, 2017; Lu et al., 2018).

El lactato se eleva rápidamente en sangre en estrés físico como preparación del músculo a una respuesta de huida o lucha y es un buen indicador de la calidad de carne postmortem (Rioja-Lang, 2019; Choe, 2018). En cerdos, se han encontrado elevaciones en sangre de este metabolito en periodos de espera que superan las 14 horas (Shimokomaki et al., 2017), periodos de ayuno de 24 horas (Rioja-Lang, 2019) y durante la mezcla de lotes con mayor promedio de agresividad que genera bajas tempranas en el pH y mayor índice de pérdida por goteo (D´Eath et al., 2010).

La glucosa es un indicador de cambios en el metabolismo energético que suele ser medido con regularidad en estudios donde se busca evaluar el efecto del estrés de prácticas de manejo en el animal (Loudon et al., 2019; García-Torres et al., 2021; Larios-Cueto et al., 2019). Por ejemplo, en bovinos que fueron sometidos a un corto pe riodo de ayuno se les realizó la medición de pH en la canal donde encontraron estados de hiperglicemia de 6,82 mmol/L en pH<5,8 comparados con 5,64 mmol/L en pH>5,8 (Carrasco-García et al., 2020), lo anterior se con sidera un efecto fisiológico esperado debido a la res puesta endocrina al estrés agudo, también está documen tando su incremento en las primeras fases del transporte de los animales pero que suele decaer con la prolonga ción de las condiciones estresantes y en estados de fatiga y ayuno (Chulayo et al., 2016; Brandt & Aaslyng, 2015).

Las proteínas de la fase aguda son proteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado que forman parte de la respuesta inmune innata por lo que suelen ser un indicador de es tados patológicos, daños tisulares, neoplasias y procesos inflamatorios (Tothova et al., 2014). Estas proteínas se encargan de estimular y aumentar la actividad de macró fagos, linfocitos y monocitos para favorecer la activación del complejo mayor de histocompatibilidad (Cray et al., 2009). Las más comunes son la haptoglobina, la proteína C reactiva y la proteína amiloide A.

La haptoglobina es un indicador importante del estado de salud del ganado que puede aumentar su valor sanguíneo hasta 100 veces más en presencia de condiciones patológicas o estrés (Bastos et al., 2018; Marcato et al., 2020). Se ha reportado altos niveles en sangre en cerdos que presentan lesiones moderadas a graves en cola posiblemente por el desarrollo de inflamación, infección o dolor, aunque no es concluyente (Carroll et al., 2018).

Bajo condiciones de prefaenado, la medición de la proteína amiloide A en cerdos en muestras de saliva registró valores altos a la llegada a la planta de sacrificio y durante el tiempo de espera en corrales (30 a 60 minutos) en comparación con los valores mínimos registrados de cortisol (también en saliva), por lo cual se considera un biomarcador con mejor sensibilidad para evaluar la respuesta de estrés en esta especie (Soler et al., 2013). Sin embargo, al evaluar la relación de este metabolito y la haptoglobina con el pH final de la carne no se encontró una correlación positiva que permita identificar carnes con una condición de DFD (Lu et al., 2018).

Como mención final, está la termografía infrarroja, método rápido, no invasivo y efectivo que se basa en los cambios de temperatura de la piel de los cerdos asociados al estrés, de tal manera que pueden ser detectados a tiempo en aquellos puntos críticos que requieren corrección, además, se sugiere su uso para predecir cambios en la calidad de la carne (Flores-Peinado et al., 2020). También, se encuentran los estudios que se enfocan en el estudio del proteoma y fosfoproteoma como técnica prometedora en el entendimiento de los cambios que ocurren a nivel fisiológico y bioquímico durante el proceso de transformación del músculo a carne asociados al estrés prefaenado con respecto a la calidad final de la carne (Mato et al., 2019; Piras et al., 2016)

8. Efectos económicos del estrés prefaenado en bovinos, poricinos y aves

Los cambios en la calidad del producto final, por las causas de estrés, también tienden a disminuir los precios de la carne o hasta descartar las piezas cárnicas por el riesgo de transmitir enfermedades a los humanos, por lo tanto, existe el riesgo de pérdida económica para los productores, debido al manejo que se les da a los animales antes del beneficio (Kyayesimira et al., 2019). Un parámetro físico evaluado para determinar la calidad de la carne es el color, cortes de res oscuros son menos aceptados por los consumidores (Zhao et al., 2022), principalmente por su apariencia y mal sabor (Zhang et al., 2021), los cortes oscuros tienen altos pH y los hacen propensos a mayor contaminación microbiológica y menor vida útil (Shange et al., 2018).

Los cortes oscuros, causan pérdidas económicas en la industria cárnica bovina de diversos países, en Australia por ejemplo se perdieron 19 a 56 millones en 2014, en España existe reducción de 30 a 60% en los precios de comercialización (Ponnampalam et al., 2017). En la carne de aves también es importante el color cuando se habla de calidad, hoy día las aves se comercializan en bandejas recubiertas con una película de plástico transparente (Font-i-Furnols & Guerrero., 2014). La industria avícola en Estados Unidos de America pierde 200 millones de dólares por la carne pálida, blanda y exudativa (PSE) de pavos y pollos de engorde, pero también la carne oscura genera grandes pérdidas (Leishman et al., 2021).

En porcinos también se tienen perdidas por características de la carne PSE, debido a que se pierden propiedades funcionales de las proteínas contenidas en el músculo y no es posible comercializarla, ni usarla para la preparación de embutidos (Trevisan & Brum, 2020). Bajo esta premisa se reportan perdidas de R$ 340.800 reales brasileros, en Mato Groso del Sur con 10,06% de la carne afectada por PSE (Caldara et al., 2012). También se han reportaron pérdidas de US$ 32 millones en Estados Unidos de América y US$ 20 millones en Australia y Reino Unido por carnes con características de PSE (Owen et al., 2000).

9. Desafíos actuales y futuros

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el estrés prefaenado constituye una importante problemática de la cual existe cada vez más una mayor cantidad de estudios enfocados a detectar las causas de su origen y entender las vías metabólicas involucradas. Los resultados de estas investigaciones conducirán inevitablemente a minimizar la aparición de los efectos indeseados en el animal y por consiguiente obtener una buena calidad de la carcasa y la carne.

Hasta el momento se ha logrado asegurar una óptima calidad de la carne para los consumidores con altos estándares fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos gracias al avance y mejora de los actuales sistemas productivos e industriales de procesamiento, monitoreo y conservación de productos cárnicos (Holman et al., 2018). Sin embargo, la tendencia actual de las investigaciones es la búsqueda de herramientas que permitan la detección temprana de factores que afecten la salud y bienestar de los animales en las diferentes etapas del sistema (Čobanović et al., 2020; Dalla et al., 2016). También en la incorporación de protocolos, instalaciones, biotecnología y métodos de mejoramiento genético, reproductivo y nutricional cada vez más eficientes y sustentables (Goumon y Faucitano, 2017; Smith, 2019; Kutsanedzie et al., 2019; Ribeiro et al., 2021; Alam et al., 2020) que, además, satisfaga las exigencias de un consumidor más consciente sobre los alimentos que adquiere (Alonso et al., 2020).

Varios autores coinciden que el reto a futuro reside en encontrar un punto de equilibrio entre producción de carne y protección del medio ambiente (Teixeira & Rodrigues, 2019), así como el desarrollo paralelo de una regulación legislativa que favorezca el cambio de paradigma (Bonnet et al., 2020). Por tal motivo, se han integrado estos conceptos en modelos de sistemas soste nibles y sustentables medioambientalmente, los cuales se han venido incorporando en los últimos 50 años en los sectores financieros y de manufactura (Sarkis & Zhu, 2018). Uno de los puntos clave identificados en los que se centran diferentes investigaciones e iniciativas consiste en la reducción del desperdicio y mal manejo de los recursos en los sectores de la agricultura y los sistemas pecuarios (Zhang et al., 2016; Salami et al., 2019). El desperdicio no sólo genera pérdidas económicas, también un determinado número de desechos en planta de sacrificio por decomisos que significan animales criados cuya carne no se consume y se pierde (Saucier, 2016). Las causas principales se han puntualizado en apartados anteriores y tienen que ver con animales enfermos al momento del sacrificio, lesiones y hematomas en la canal y la carne producto de manejo no adecuado durante el prefaenado (Carrasco-García et al., 2020; Mendonça et al., 2018; Grandin, 2021; Dalla et al., 2019; Cockram & Dulal, 2018; Vitali et al., 2021; Čobanović et al., 2016).

Un segundo punto consiste en la reducción de la contaminación generada por la cría y levante de animales para producción de carne respecto a emisiones de gases de efecto invernadero y otros efectos negativos, por lo que se ha impulsado el desarrollo del cultivo de carne in vitro (Jiang et al., 2020). Es una biotecnología relativamente nueva que podría ser una alternativa viable para las demandas actuales de alimentos bajo estándares amigables con el medio ambiente (Ismail et al., 2020).

Sin embargo, estudios recientes han evaluado los efectos de las dos formas de producción de carne (Jiang et al., 2020; Ismail et al., 2020; Lynch & Pierrehumbert, 2019; Chriki & Hocquette, 2020; Alexander et al., 2017), revelando que el cultivo in vitro no parece presentar una mayor ventaja con respecto al método tradicional, la superioridad de uno sobre otro depende del uso de energías descarbonizadas y la estandarización del proceso que permita obtener un sustituto con buena calidad nutricional, así continúa abierta la discusión.

10. Conclusiones

La calidad de la carne se ve afectada por diferentes factores en la etapa de prefaenado, por ello se considera una fase crítica dentro del proceso productivo, sin embargo, recientemente se ha enfocado no sólo en dar importancia a las horas previas al sacrificio también a todas las prácticas y al manejo realizado durante el periodo de vida del animal en la granja. Los mecanismos fisiológicos involucrados están relacionados con la respuesta del animal a factores estresores que desencadenan la activación de los sistemas neuroendocrinos el SAM y el eje HPA, a partir de allí, la cascada hormonal, los cambios en el metabolismo y comportamentales determinan con cierto detalle el proceso de transformación del músculo en carne.

Los indicadores y métodos desarrollados para medir el estrés en los animales han sido estudiados por largo tiempo, aún presentan desventajas debido a las interacciones entre diferentes mecanismos de regulación intrínseca del organismo como el ritmo circadiano, genética y estadios patológicos, adicionalmente, suelen ser invasivos y costosos lo que limita su uso, por lo que continua la búsqueda de modelos que puedan predecir la calidad de la carne final bajo ciertas condiciones.

La aplicabilidad de este tipo de estudios es a nivel económico y productivo, puesto que se espera mejorar las condiciones de producción y sacrificio contemplando el bienestar de los animales a fin de reducir pérdidas por muertes, lesiones o baja calidad de la carne. Finalmente, el beneficio también se extenderá al consumidor final, a quién se le proporcionará un alimento con buenas características organolépticas y composición nutricional.