Introducción

Las emociones constituyen una parte esencial de la existencia humana y, tal vez por ello, se relacionan con múltiples factores. Desde una perspectiva biológica, las emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción (Maturana, 2001 ). En este sentido, se puede señalar que las emociones son el resultado de una construcción social y cultural, forjadas a través de interacciones y situadas en contextos específicos. No son espontáneas, sino ritualmente organizadas en sí mismas y con significado para los demás, en tanto influyen en la manera de pensar, percibir, actuar e interpretar el mundo (Le Breton, 2012 ; Nussbaum, 2018 ).

Desde una perspectiva educativa, se ha demostrado que las emociones representan junto a los procesos cognitivos una unión determinante en la adquisición del conocimiento. En ese sentido, si la experiencia de aprendizaje resulta agradable, los estudiantes lograrán aprendizajes significativos. Sin embargo, si ocurre lo contrario, se generarán procesos emocionales negativos que conducirán a conductas evitativas (Rodríguez, 2016 ).

En este proceso de transitar de una educación centrada en el dominio cognitivo a un enfoque que integre la dimensión cognitiva con la emocional, se requiere de una reflexión (Schön, 1992 ) que oriente hacia una renovación curricular y pedagógica que incorpore, gradualmente en el currículum, la dimensión emocional como un eje transversal. De manera que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sea dejada a la voluntad del profesorado al momento de enseñar (López-López & Lagos, 2021 ).

La importancia atribuida a la integración de la educación emocional durante todos los niveles educativos del proceso formativo, incluida la educación superior, ha sido respaldada por distintos autores, quienes la consideran una buena herramienta para encausar el éxito académico (Greenberg, 2010 ), muy relevante por su relación positiva con el bienestar subjetivo, así como inversamente con la depresión (Fernández-Berrocal & Extremera, 2016 ). Del mismo modo, Cejudo et al. (2016) , consideran que un buen desarrollo emocional favorece ambientes de aprendizaje adecuados. Motivos por los cuales, es posible señalar que la educación emocional no solo es posible, sino necesaria para la formación de mejores profesionales (Pérez-Escoda et al., 2019 ).

La demanda hacia la Universidad por parte de sus egresados implica el desarrollo de competencias genéricas que hasta hace poco no se consideraban parte de la formación. Por lo tanto, resulta relevante ir incorporándolas paulatinamente en el currículo, puesto que forman parte de las necesidades de formación y actualización. En este sentido, el Consejo de Universidades y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA, en España, han ido fundamentando este cambio de enfoque y de cultura que ahora se precisa en la formación universitaria (Van-der & Gómez, 2006 ).

Es debido a esta necesidad formativa que esta revisión sistemática se ha dado la tarea de revisar los artículos de revistas indexadas en las bases de datos Web of Science, Scopus y SciELO, en las que se aborda el tema de las competencias emocionales en educación superior en la última década. Esto tiene como la finalidad cuestionar y reflexionar respecto a la formación y el proceso de enseñanza aprendizaje, así como brindar la posibilidad de incorporar la educación emocional en este nivel educativo.

Marco teórico

El estudio de las emociones cobra relevancia, a partir del concepto de inteligencia emocional, siendo este, el que abre la posibilidad de ser abordado en un plano científico. Las diversas teorías antecesoras y predecesoras, validan el aporte que esta tiene en el desarrollo de habilidades y competencias. Es por lo mismo que todo trabajo de competencias emocionales debe hacer alusión a la revisión del constructo de inteligencia emocional, al aprendizaje y a las habilidades que lo comprenden.

Inteligencia emocional

La inteligencia emocional es un constructo que se origina y fundamenta a partir del modelo multidimensional de inteligencia, específicamente asociado a la inteligencia social de Thorndike (1920) , quien la define como la capacidad que tienen las personas para entender cómo llevarse bien con quienes les rodean. No obstante, la inteligencia emocional aparece por primera vez en la literatura científica de la mano de los psicólogos Salovey y Mayer (1990) , quienes sostienen que es la capacidad para identificar emociones y utilizar la información relacionada con ellas. Asimismo, incluyen en este constructo un conjunto de habilidades o capacidades que permite comprender y manejar el mundo emocional propio y el de los demás.

De esta primera conceptualización, se derivan distintos modelos que enfatizan aspectos relevantes que se van sumando o que discrepan, pero que definitivamente aportan al conocimiento de la inteligencia emocional. En este sentido, a Goleman (1996) se le debe la popularidad del concepto, puesto que fue él quien lo difundió y quien también le impregnó su sello. Goleman definió la inteligencia emocional como "la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones" (p. 385). Por su parte, Bar-On en 1997 se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de competencias y habilidades que determinan la efectividad de los sujetos para entender y comprender a otras personas, para expresar sus emociones y afrontar las demandas de la vida cotidiana (Ugarriza, 2001 ). En cuanto al modelo de inteligencia emocional de Bar-On (1997) , que es uno de los modelos mixtos más representativos de este constructo, propone que las habilidades asociadas a la inteligencia emocional, son factibles de desarrollar y modificar en el tiempo, lo que deja un espacio privilegiado al sistema educativo para ejercer una tarea de apropiación y de implementación.

En el ámbito de la educación superior, la inteligencia emocional y las competencias emocionales, han cobrado relevancia debido a la búsqueda de la excelencia, por ser un pilar fundamental en la formación y productividad de las sociedades (Fragoso-Luzuriaga, 2015 ). Al respecto, Luy-Montejo (2019) , plantea que a causa de los efectos de la globalización se busca que las personas desarrollen habilidades y competencias que les permitan desenvolverse de manera pertinente y acorde a las demandas de un entorno dinámico y cambiante, enfatizando en el rol que cumplen las emociones en las acciones de los individuos (p. 359). Por lo mismo, resulta importante comprender la influencia que tienen las emociones en el proceso educativo, puesto que cuando en el aula predominan emociones relativas al bienestar o felicidad, se potencian los estados emocionales y a su vez los procesos de aprendizaje (Pulido & Herrera, 2017 ).

Al respecto, Pekrun (2014) señala que las emociones controlan la atención de los estudiantes, influyen en su motivación para aprender, modifican la elección de estrategias de aprendizaje y aumentan su autorregulación. Si se considera además que las emociones son parte de la identidad, de la personalidad, del desarrollo, de la salud psicológica y la salud física, entonces se puede indicar que no hay aprendizaje sin emoción.

Competencias socioemocionales

Actualmente, la literatura no hace una distinción tan precisa entre competencias emocionales y competencias socioemocionales, siendo la comunidad académica Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) y quienes siguen este modelo, los que optan por la denominación de competencia socioemocional o aprendizaje social y emocional o socio-emocional. CASEL fue fundado por Goleman en 1994 con el propósito de difundir el aprendizaje social y emocional (SEL), derivado de la evidencia científica y creado para ser desarrollado en el sistema educativo (CASEL, 2023 ).

De acuerdo con CASEL, el aprendizaje social y emocional forma parte consustancial de la educación y del desarrollo humano. Este aprendizaje constituye un proceso mediante el cual las personas adquieren y aplican sus conocimientos, habilidades y actitudes en cinco áreas de competencia amplias e interrelacionadas: autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsable (CASEL, 2023 ).

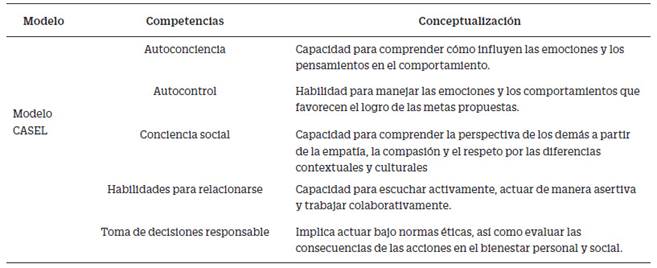

En la Tabla 1, se muestran las áreas de competencias definidas por CASEL, las cuales han sido planteadas como orientaciones generales para que tanto los profesionales de la educación como los investigadores, promuevan los aprendizajes del estudiantado de los diversos niveles educativos.

Estas competencias han sido relacionadas con factores esenciales que permiten vivir en sociedad y desarrollar aprendizajes dirigidos a mejorar el rendimiento académico y motivacional (Ferreira et al. 2023 ). Por su parte, las investigaciones de Berger et al. (2014) y Torres et al. (2018) muestran que existe una significativa asociación entre una alta habilidad de estas competencias con climas positivos y mejor rendimiento académico.

En esta misma dirección, Buitrago-Bonilla y Cárdenas-Soler (2017) , Cuadra et al. (2018) , Frenzel (2014) y Keller et al. (2014) sostienen que las competencias socioemocionales no solo contribuyen a la mejora de ambientes pacíficos, sino que también inciden de manera directa en el bienestar docente. Por tanto, su desarrollo se convierte en un eje fundamental del proceso educativo, cuya incorporación formal en los planes de estudio, tanto internacionales como nacionales, sigue siendo aún incipiente y un reto para la educación superior.

Por lo mismo, el desarrollo de competencias socioemocionales resulta ser un desafío latente, sobre todo porque son consideradas como parte de las competencias genéricas y, por tanto, necesarias para todas las profesiones (Leyva et al., 2018 ). En ese sentido, es importante centrar el proceso educativo desde una perspectiva integral, puesto que es una necesidad sentida por los centros educativos y debe ser considerado por las instituciones de educación superior (Ferrada et al., 2015 ; López-López & Lagos, 2021 ).

Competencias emocionales

El surgimiento de las competencias emocionales, como constructo que contempla la educación emocional como marco conceptual, surge con Saarni (1999) , autora reconocida por ser la primera en acuñarlo con una base sólida, separándolo definitivamente del constructo de inteligencia emocional. Para Saarni, las competencias emocionales son un conjunto articulado de capacidades y habilidades que una persona necesita para desenvolverse en un ambiente cambiante con una mejor capacidad de adaptación y confianza en sí misma.

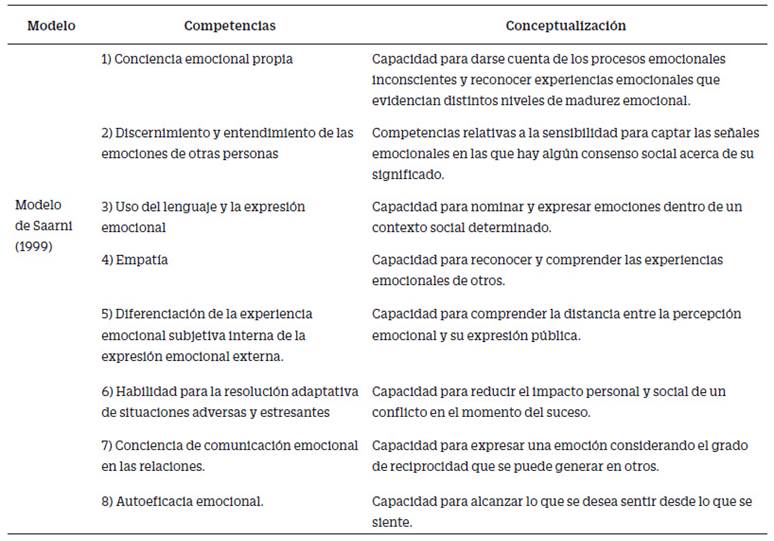

Para formular el modelo de competencias emocionales, Saarni (1999) retoma tres teorías cuyo punto central es la emoción: el modelo relacional, el modelo funcionalista y el socioconstructivista. En la Tabla 2, se presenta este modelo que ha sido un ícono para los autores que han seguido esta línea de trabajo.

Si bien, actualmente aún se debate sobre cuáles son las competencias emocionales necesarias para adaptarse mejor y ser un aporte a la sociedad, ya no cabe duda de la importancia que estas competencias tienen (Bulás-Montoro et al., 2020 ), así como tampoco cabe duda sobre la necesidad de integrarlas en el sistema educativo (Bisquerra, 2016 ). Esto a través de un proceso educativo constante, gradual y sistemático que promueva la adquisición de competencias, ya que las competencias emocionales son entrenables y podrían tener un impacto positivo en las personas (Durlak et al., 2011 ; Schoeps et al., 2021 ).

Según Pedrera-Rodríguez (2017) , los programas educativos creados para el desarrollo de competencias emocionales, que han sido incorporados de manera explícita en el currículum, tienen mejores probabilidades de logro, puesto que tienen la posibilidad de un trabajo articulado y transversal, siguiendo un modelo teórico que oriente las acciones educativas y enmarque las competencias a desarrollar.

Modelo Pentagonal

Un modelo que cumple con la idea de ruta formativa necesaria para el desarrollo de competencias emocionales es el modelo pentagonal, desarrollado por el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, GROP, en España, el cual considera el desarrollo de cinco bloques de competencias (Bisquerra & Pérez-Escoda, 2007 ). Este modelo asigna importancia al aprendizaje y al desarrollo de las competencias, a partir de la interacción entre la persona y su ambiente (Leo-Ramírez et al., 2019 ).

Las competencias emocionales de este modelo incorpora cinco dimensiones; la primera de ellas es la conciencia emocional, entendida como la capacidad para darse cuenta de las emociones propias y ajenas, incluyendo la capacidad para captar el clima emocional. La segunda dimensión es la regulación emocional, que implica la capacidad para manejar las emociones de una forma apropiada, lo que también supone tener conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, contar con estrategias para afrontar las situaciones complejas y la capacidad para autogenerarse emociones positivas. La tercera dimensión corresponde a la autonomía emocional, que consiste en la capacidad para regirse por normas propias, esta capacidad incluye un conjunto de características como la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. La cuarta dimensión es la competencia social, descrita como la capacidad para mantener interacciones sociales con otras personas, lo que implica dominar las habilidades sociales básicas, la capacidad para comunicarse de manera efectiva, el respeto por los demás, la conducta prosocial y la asertividad. Finalmente, se consideran en este modelo, las competencias para la vida y el bienestar, las que comprenden la capacidad para responsabilizarse por las propias decisiones, la habilidad para pedir ayuda, para plantearse y lograr objetivos ajustados y la habilidad de fluir, así como todas las habilidades que permiten organizar la vida de forma sana y equilibrada (Bisquerra, 2003 ).

Bajo el modelo pentagonal de competencias emocionales, la educación emocional se lleva a cabo a partir del fortalecimiento de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en el ámbito familiar y escolar, de tal manera que cada persona logre su máximo potencial. Al respecto, López-Cassá et al. (2018) muestran evidencias acerca del incremento de las capacidades emocionales, tras la incorporación de competencias emocionales en el ámbito educativo.

Teoría de comportamiento de Ajzen

La teoría del comportamiento de Ajzen (1991) , corresponde a un modelo de intención emprendedora que ha extendido su aplicación a las competencias emocionales (Huezo-Ponce et al., 202 2), aunque su foco está en la comprensión sobre las intenciones emprendedoras de estudiantes universitarios (Audet, 2004 )

La teoría del comportamiento de Ajzen, es el modelo más conocido en la predicción de la conducta a partir de la actitud. De acuerdo con este modelo, los factores que influyen en la conducta son: a) la actitud positiva o negativa hacia el comportamiento; b) La norma subjetiva, es decir, la percepción que un individuo tiene acerca de la opinión de otras personas sobre su conducta, la cual depende de las creencias normativas y de la motivación para adaptarse a ellas; y c) el control conductual percibido, referido al nivel de dificultad percibida que favorece la realización de la conducta (Ajzen 1991 ).

El modelo de Ajzen, mejora la comprensión acerca de cómo el proceso emocional puede influir en las percepciones e intenciones empresariales, reconociendo en la inteligencia emocional una dimensión necesaria para reducir la incertidumbre ante la toma de decisiones racionales (Dimov, 2007 ). Diversos estudios han vinculado el espíritu empresarial con la inteligencia emocional (Shane & Venkataraman 2000 ; Rhee & White 2007 ; Nath & Pradhan, 2012 ), señalando que las personas con inteligencia emocional suelen contar con competencias emocionales que fomentan una orientación emprendedora (Padilla-Meléndez et al., 2014 ), planteando estas habilidades como necesarias de fortalecer en un proceso formal, en la formación universitaria (Nath & Pradhan, 2012 ; Verdesoto & Chión, 2021)

Capital emocional

El concepto de capital emocional emerge en el campo de la economía, siendo acuñado por los economistas Schultz y Becker en 1964 (citado en Gendron 2017), quienes lo asocian con el capital humano, entendido como los recursos de productividad de una empresa para el logro de sus metas (Gendron, 2017). Por lo mismo, es que las personas, las instituciones y la sociedad en general deben invertir tiempo y energía, tanto por los beneficios económicos que trae consigo como por los beneficios personales y sociales que moviliza. Gendron (2015) define el capital humano como "saber cómo ser"; es decir, comprender las reglas de socialización, de comunicación, de conducta y de resolución de conflictos, por lo que este concepto se enmarca también en la educación emocional.

El capital emocional puede ser definido como el conjunto de recursos (competencias emocionales) inherentes a un individuo que son útiles para su desarrollo personal, profesional y organizacional. De tal manera, un sujeto que cuenta con capital emocional es capaz de contribuir y retribuir a su sociedad (Gendron, 2013). En un sentido amplio, el capital emocional forma parte de la cohesión social y la responsabilidad ciudadana. En sentido estricto, se considera que el capital emocional forma parte del desarrollo sostenible, puesto que implica una formación constante de las personas que conforman la sociedad, conduce a un menor individualismo, favoreciendo con ello un mayor compromiso con la educación y los valores del trabajo en la vida económica y social (Gendron, 2015).

Asimismo, Gendron et al. (2016) sostienen que el capital emocional es un constructo activo que afecta personal, profesional, social y organizacionalmente a una sociedad. A juicio de estos autores, el capital emocional se relaciona con la adquisición de aquellas competencias emocionales que favorecen el desempeño personal y social, por lo que debiera ser parte de un proceso de desarrollo integral basado en los principios de la psicología positiva, con el fin de promover un mayor bienestar subjetivo.

El bienestar subjetivo incluye el capital económico, el capital social y el capital emocional, considerándose este último como un elemento crucial para sustentar la adaptación a los cambios en la sociedad y el mundo del trabajo. Al respecto, Gendron (2017) sostiene que las emociones han de tenerse en cuenta en la teoría económica, ya que pueden tener un gran impacto y múltiples beneficios, al ser gestionadas y utilizadas de forma adecuada.

Todos estos enfoques teóricos, dan al estudio de las competencias emocionales un marco teórico abundante sobre el cual formular investigaciones y trabajos de divulgación científica. Para saber cómo se ha avanzado en este ámbito de conocimiento es que se revisa la literatura científica actual a través de una revisión sistemática.

Método

Diseño de investigación

Esta investigación se llevó a cabo bajo el paradigma de análisis documental (Manchado et al., 2009 ) de tipo descriptivo y exploratorio. La revisión sistemática responde a la pregunta planteada en la investigación ¿Qué estudios se han publicado en las bases de datos Web of Science, Scopus y SciELO durante los años 2013 a 2022 sobre competencias emocionales o socio-emocionales en educación superior?

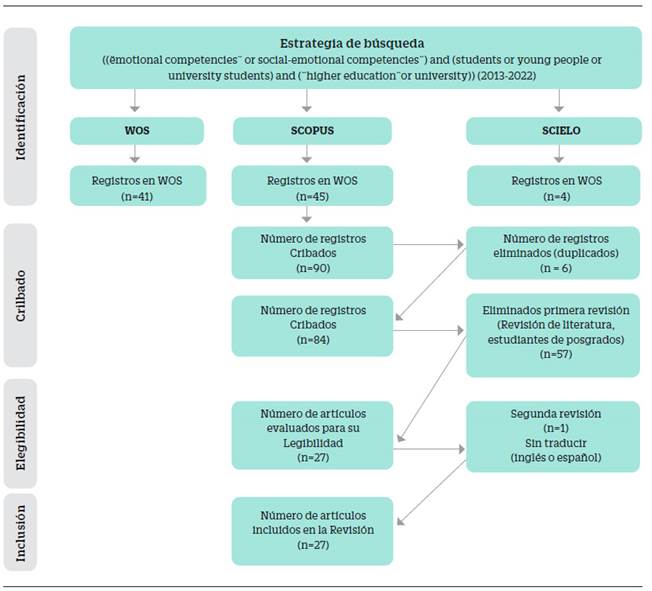

La presente revisión sistemática de literatura se basa en la declaración PRISMA (Moher et al., 2009 ), de 27 ítems que otorgan rigurosidad y precisión a la búsqueda y revisión bibliográfica. Se muestra el diagrama de flujo en la Figura 1.

Criterios de selección para los estudios

Los criterios de inclusión planteados para realizar la búsqueda de los artículos fueron: a) publicaciones empíricas de corte cualitativa, cuantitativa y mixta, que reportan investigaciones sobre competencias emocionales o socio-emocionales en estudiantes universitarios de pregrado; b) artículos científicos publicados en bases de datos Web of Science, Scopus y SciELO; y c) artículos publicados en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2013 y 2022.

La fecha de búsqueda se llevó a cabo el 18 de marzo de 2022, con lo cual se deja establecido que todos los estudios posteriores a esa fecha no han sido revisados en este trabajo.

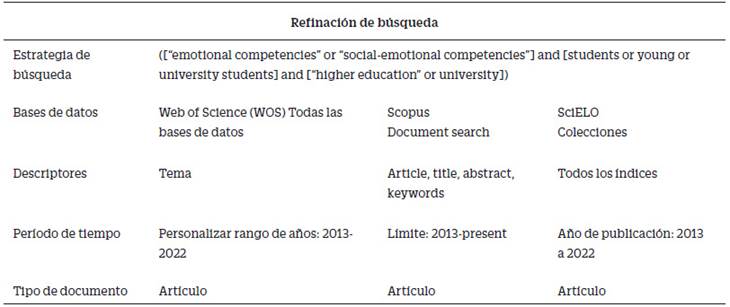

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Tal como queda reflejado en la Tabla 3, el estudio inicia con la definición de palabras clave que dan lugar a la estrategia de búsqueda específica, la cual fue ingresada en las bases de datos Web of Science, Scopus y SciELO, siguiendo las especificaciones de cada base de datos. De la inserción de la estrategia de búsqueda, correspondiente al período 2013-2022, se obtuvieron inicialmente 90 artículos de investigación, de los cuales, finalmente, fueron analizados 26 de ellos (Véase Tabla 3).

Procesos de selección de estudios

La selección de estudios consideró distintas etapas de filtro de información, iniciando por la revisión de títulos y sus respectivos resúmenes, de acuerdo con los criterios de inclusión planteados para iniciar la búsqueda. Posteriormente, se eliminaron los artículos que aparecían simultáneamente en más de una base de datos y, por último, se revisaron los 26 artículos completos considerados en esta revisión sistemática de literatura.

La exclusión de los artículos se debió principalmente a los siguientes motivos: investigaciones cuya población no estaba conformada por estudiantes universitarios de pregrado, que se realizaron en instituciones o centros de formación técnica profesional, que fueran estudios de revisión de literatura o que se encontraran publicados en un idioma distinto al español o el inglés.

Registro y Análisis de datos

Para organizar la información relevante de la muestra final, se elaboró una planilla Excel en la que se registraron datos como el título del artículo, autores, año de publicación, revista en la que fue publicado, idioma, objetivo del estudio, país, participantes, tipo de estudio, metodología, instrumentos o técnicas, modelo teórico, principales resultados y conclusiones.

Los análisis realizados en este estudio consideraron el levantamiento de categorías descriptivas definidas a partir del análisis de contenido.

Resultados

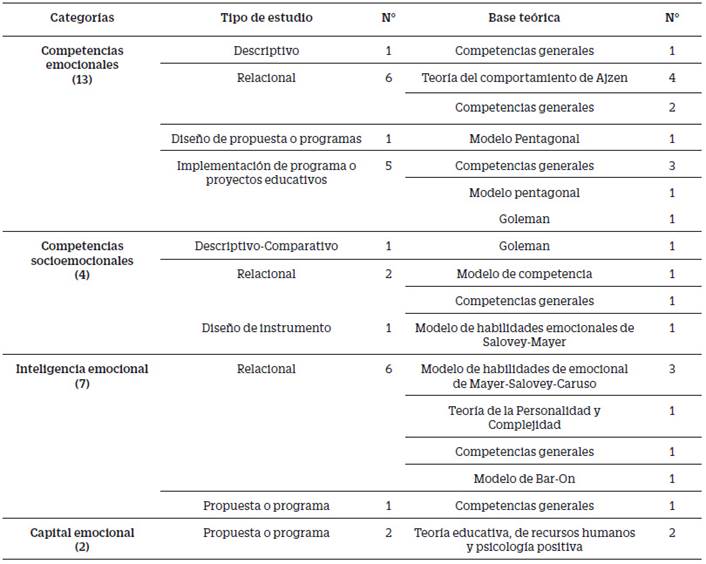

De la revisión de los 26 artículos, se presentan categorías que permiten una mejor distribución de los trabajos, las cuales son: competencias emocionales (13 artículos); sigue inteligencia emocional (7 artículos); luego competencias socioemocionales (4 artículos) y, por último, la categoría capital emocional (2 artículos). En la Tabla 4 se muestra la categoría, el tipo de análisis realizado y la base teórica que orientó el estudio.

De los tipos de estudios encontrados, los de competencia emocional son los más predominantes. Dentro de esa categoría destacan específicamente los de tipo relacional, basados en la teoría del comportamiento de Ajzen. Cabe destacar que los estudios asociados a la teoría de capital emocional, aunque son los menos frecuentes (con solo 2 trabajos), ambos corresponden a propuestas o programas educativos.

Programas educativos en educación superior

Del total de estudios encontrados, se destacan aquellos que dan cuenta de programas educativos implementados y que, por tanto, han tenido como objetivo evaluar la efectividad de estos, porque han avanzado hacia una investigación más aplicada, tan necesaria y apreciada por el mundo académico.

En primer lugar, la categoría de Competencia emocional, agrupa cinco programas, entre los que se cuentan a) programa Serious Game (Oliveira et al., 2021 ); b) programa intergeneracional de educación emocional (Torrijos & Sárate, 2021); c) programa outdoor training (Molina-Gómez et al., 2019 ); d) programa de competencia emocional en ingeniería (Ishkov & Manguera, 2015 ); y e) programa de emprendimiento (Huezo-Ponce et al., 2021 ).

a. Programa Serious Game

Este programa tiene por objetivo contribuir, como una herramienta pedagógica en realidad virtual, a la motivación, contenidos de aprendizaje y retroalimentación. Este programa combina los elementos de motivación, contenidos de aprendizaje y retroalimentación. Además, considera 3 etapas: definición del problema (Experto o profesor); comprender el problema y encontrar soluciones (estudiantes); y delimitación de los estudiantes y plataforma del juego (participantes).

Sus autores (Olivera et al., 2021 ), evaluaron su efectividad en estudiantes de enfermería de cuarto año del Instituto Politécnico de Cavado y Ave, en Portugal. Los resultados encontrados permiten sostener que este programa favorece el desarrollo emocional, incrementando el nivel de identificación, manejo y comprensión emocional. Este programa puede ser utilizado en múltiples situaciones, lo importante es definir el contexto educativo a fin de adaptarlo.

b. Programa intergeneracional de Educación Emocional

Las autoras Torrijos y Serrate (2021) , plantean que este programa promueve la competencia emocional, trabajando comportamientos y actitudes que fomentarán el bienestar personal y social a través de un encuentro intergeneracional. El programa es evaluado a través del Cuestionario de Desarrollo Emocional para adultos CDE-A35, una versión reducida del CDE-A (Pérez-Escoda et al., 2010 ), diarios reflexivos, de debate y aprendizaje abierto y comprometido, motivo por los cuales se puede señalar que es un trabajo de naturaleza mixta.

El programa intergeneracional de educación emocional se llevó a cabo como interuniversitario de experiencia; es decir, entre estudiantes de pregrado y de maestría que pertenecen a la Universidad de Salamanca. Los resultados informados indican que tanto los estudiantes de pregrado como los de maestría mejoraron significativamente sus competencias para la vida y el bienestar. En el caso de los estudiantes de pregrado, asignaron una mayor valoración a la metodología práctica, mientras que los de maestría apuntaron al desarrollo personal, al aprendizaje y al desarrollo relacional. Las autoras de este estudio, establecen que su programa es uno de los primeros en incluir el aprendizaje mutuo entre generaciones distintas de una misma institución formadora.

c. Programa Outdoor Training

El objetivo del programa es desarrollar las competencias emocionales a través del entrenamiento al aire libre. Molina-Gómez et al. (2019) , llevaron a cabo juegos de roles en equipos al aire libre, los cuales incluyeron nueve tareas distintas sobre las cuales reflexionar. La finalidad es que los estudiantes resuelvan un problema en equipos acotados de trabajo, comprometiendo física y cognitivamente a los participantes. Como recomendación, sus autores, plantean que la implementación de este programa no puede exceder las 12 personas por equipo.

El estudio revisado describe los resultados de la implementación con estudiantes de Dirección y Administración de Empresas de una Universidad de España. Los principales hallazgos apuntan a que los participantes mejoraron significativamente sus competencias emocionales, personales y sociales, tales como: autoevaluación, autocontrol, iniciativa y autoconocimiento. Los resultados fueron positivos para su autoestima, confianza, aumento de conciencia a través del análisis y para la reflexión (Kourtesopoulou & Athanasios, 2020 ; Molina-Gómez et al., 2019 ).

d. Programa de Competencia Emocional en Ingeniería

Ishkov y Manguera (2015) , proponen este programa para conocer y corregir las causas psicológicas que complican la actividad académica de los estudiantes y de los tutores. El programa contiene 4 etapas de ejecución: autoconocimiento; autoorganización; habilidades sociales; y gestión de la intervención.

El estudio reporta que fue realizado por los autores, quienes aplicaron el programa de competencia emocional en ingeniería con estudiantes y tutores de la Universidad Central de Ecuador. Los resultados establecen que este programa revisa las causas psicológicas en el proceso docente, pero advierten que el éxito de la actividad docente depende del sistema de enseñanza (Ishkov & Manguera, 2015 ; Montalvo-García et al., 2021 ). Asimismo, apuntan a que los estudiantes que perciben la aprobación de sus grupos de referencia frente a la decisión de emprender, serán más positivos y tendrán más probabilidades de percibirse a sí mismos como capaces de crear un negocio (Karimi et al., 2016 ; Moriano et al., 2014 ).

e. Programa de emprendimiento

Los creadores de este programa (Huezo-Ponce et al., 2021 ), plantean que el objetivo del programa de emprendimiento es analizar el efecto de las competencias emocionales en la formación empresarial recibida por los estudiantes universitarios utilizando una versión modificada de la teoría del comportamiento planificado de Ajzen. Este programa consiste en la aplicación del modelo TPB de Ajzen (1991) en dos universidades (públicas y privadas) de México.

Los resultados muestran diferencias en el modelo de intención emprendedora de la universidad privada y la universidad pública. Específicamente, los estudiantes que perciben la aprobación de sus grupos de referencia frente a su decisión de emprender tendrán un control del comportamiento y actitud más positiva, así como más probabilidades de percibirse a sí mismos como capaces de crear un negocio. Es por ello que se concluye que los estudiantes que están fuertemente influenciados por sus grupos de referencia, o que presentan un mayor grado de competencia emocional, desarrollarán inteligencia emocional a través de un comportamiento y actitud más positiva, y tendrán una percepción más fuerte de su capacidad para la creación de empresas (Huezo-Ponce et al., 2021 ; Karimi et al., 2016 ).

En segundo lugar, se encontró un programa enmarcado teóricamente en la Inteligencia emocional, se describe como un proyecto de innovación educativa que responde al desarrollo de la inteligencia emocional desde los modelos de habilidades.

f. Proyecto de innovación e investigación educativa

Este proyecto se implementó en 451 estudiantes y 135 profesores de seis escuelas de Ingeniería de una Universidad en España. Su objetivo fue mejorar las competencias socioemocionales de estudiantes y profesores; como también, preparar a los estudiantes para la vida como ciudadanos activos en una sociedad democrática (Casado et al., 2016 ). Su sustento deviene de un estudio longitudinal, realizado durante cinco años, en los que se recogieron experiencias de investigación. Las fases que contempla la propuesta consideran la identificación de necesidades de formación del público objetivo, la ejecución del plan de formación, el diseño del programa de formación y la evaluación del impacto del programa.

Este proyecto forma parte de un programa más amplio denominado Capital Emocional, Bienestar y Rendimiento, integrándose en el horario del segundo semestre, durante el primer año, a través de dos módulos: Evaluación y orientación en la docencia y la educación, y Proyecto Profesional Personalizado. Los hallazgos demuestran que hay un aumento significativo del cociente emocional del alumnado y de las habilidades emocionales del profesorado (Casado et al., 2016 ).

Finalmente, en la categoría de Capital emocional, se encontraron dos programas de un mismo equipo de investigadores (Gendron et al., 2016 ; Gendron, 2017 ), que informan resultados de distintas implementaciones, por lo que se puede considerar propuestas diferentes.

a. Programa Iniciativas de Excelencia en Formaciones Innovantes

Este programa tiene por finalidad desarrollar las competencias sociales, emocionales y personales de los estudiantes (autoestima, autoconocimiento, empatía y gestión de conflictos). A su vez se sustenta en un enfoque interdisciplinario basado en la teoría educativa, la teoría de los recursos humanos y la psicología positiva (Gendron et al., 2016 ; Nica, 2022 ). Este se integró como parte de dos módulos: Evaluación y orientación en la docencia y la educación, y Proyecto Profesional Personalizado (Gendron et al., 2016 ). En él participaron 132 estudiantes universitarios de primer año de bachillerato, quienes fueron parte de una intervención de seis talleres de cuatro horas, dirigida a desarrollar su capital emocional, utilizando dos enfoques, los cuales son Metodología Europea de Gestión de Proyectos y Training derivado de la Terapia de Aceptación y Compromiso. Los resultados demuestran que el capital emocional, desarrollado con herramientas de psicología positiva, puede mejorar el bienestar y contribuir a un desarrollo personal integral del estudiantado (Tepán, 2022 ; Gendron et al., 2016 ).

b. Programa experimental

Este programa experimental pretende desarrollar el capital emocional, a través de una actitud activa, positiva y talleres interactivos enfocados en temas de salud personal y bienestar (Gendron, 2017 ). Se desarrolló con dos enfoques, que corresponden a Gestión de Proyectos y Entrenamiento de Compromiso de Aceptación. Este programa está dirigido a futuros docentes y educadores universitarios. Participaron de este proyecto 132 estudiantes de primer año de ciencias de la educación. Seguidamente, se dividieron en 8 grupos (con un máximo de 19 estudiantes por grupo) y en específico, 4 grupos experimentales y 4 grupos de control.

En los resultados se observan cambios positivos en los futuros docentes respecto de la autorregulación emocional y la empatía. Asimismo, permitió una disminución en los niveles de ansiedad y estrés, ya que esta formación les ayudó a conocerse mejor a sí mismos y a manejar de mejor manera sus niveles de estrés, contribuyendo con esto a una mejor calidad de vida y bienestar, tanto en el ámbito privado como social (Gendron, 2017 ).

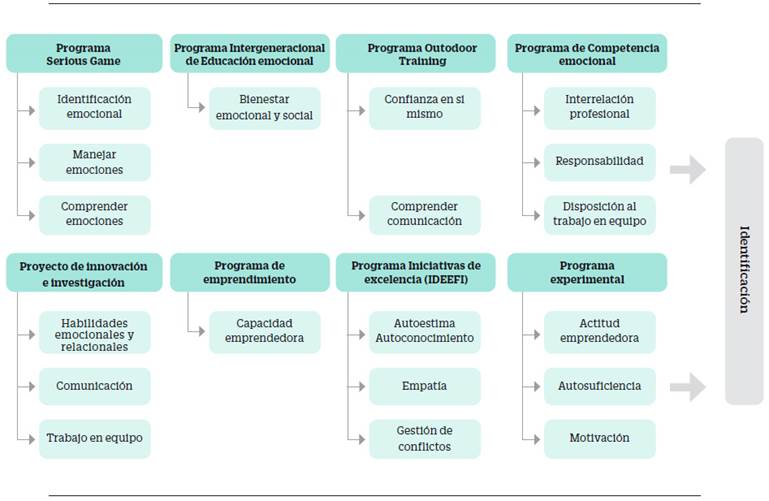

A continuación, se entrega una síntesis con los programas encontrados, en función de las categorías propuestas, agregándose las competencias que resultaron que se declaran que han sido fortalecidas luego de su implementación (ver Figura 2).

Discusión

La presente revisión sistemática ha tenido la finalidad de analizar las publicaciones que consideran el estudio de competencias emocionales en estudiantes de educación superior entre los años 2013 y 2022 difundidos en revistas incluidas en las bases de datos Web of Science, Scopus y SciELO.

En términos generales, las investigaciones publicadas adscriben a modelos teóricos de competencia emocional, competencias socioemocionales, inteligencia emocional y capital emocional, siendo más recurrente el concepto de competencia emocional. En cuanto al tipo de análisis predominante en los estudios revisados, se encuentran aquellos de tipo relacional, aunque también es importante plantear la presencia de algunos programas educativos que complementan la investigación fundamental que existe en esta línea de investigación.

Al respecto, es posible señalar que los programas encontrados en esta revisión resultan primordiales para fortalecer distintas competencias tales como la empatía, la comunicación, la capacidad emprendedora, el liderazgo, entre otras. Siendo relevante señalar que prácticamente no se repiten las competencias específicas que los programas se plantean para su desarrollo, ya que, exceptuando, el trabajo en equipo que se encuentra declarado en dos programas, las demás competencias emocionales declaradas en los programas, solo son abordadas por uno de los programas.

De este modo, la investigación de tipo cuasiexperimental, representa una posibilidad real para la incorporación de competencias emocionales en la educación superior, puesto que aportan evidencia de la efectividad de una implementación consciente. No obstante, el valor que estos programas tienen en el avance hacia la investigación de aplicación de programas en esta línea de investigación, aún se proponen como respuestas educativas puntuales y específicas, quedando aún el desafío de instalar la educación emocional en el currículum formal de manera permanente.

Estos antecedentes permiten reflexionar acerca de la relevancia que tiene en la educación superior la incorporación formal de procesos educativos que intencionen el desarrollo de competencias emocionales. Desde una perspectiva educativa, se ha demostrado que las emociones representan junto a los procesos cognitivos un factor determinante en la adquisición del conocimiento (García-Vila et al., 2021 ). Por lo tanto, su aprendizaje y entrenamiento genera un impacto positivo en la formación de las personas (Durlak et al., 2011 ; Schoeps et al., 2021 ), permitiendo una mejor adaptación al vertiginoso y cambiante entorno y ser un aporte a la sociedad (Bulás-Montoro et al., 2020 ).

Los resultados de esta revisión sistemática pretenden orientar la movilización de voluntades políticas, administrativas y de gestión que repercutan de manera concreta en la forma de pensar la formación universitaria y posibiliten la resignificación de los procesos educativos. Esto se debe a que, en la actualidad, existe un incremento de las problemáticas asociadas al buen vivir y la salud mental de la población universitaria, que afecta no solamente su bienestar, sino también su desempeño académico.

Según Pedrera-Rodríguez (2017) , los programas educativos creados para el desarrollo de competencias emocionales, que han sido integrados en el currículum, tienen mejores probabilidades de logro, puesto que tienen la posibilidad de articularse transversalmente, siguiendo un modelo teórico que oriente las acciones educativas y enmarque las competencias a desarrollar. Esta innovación curricular pretendida es posible abordarla en los rediseños curriculares de las universidades, lo que implica incorporar un área transversal en los planes de estudios en las que se aborden estas competencias de manera continua y secuencial, para que de este modo se visualice una gradualidad en el aprendizaje social y emocional (López-López & Lagos, 2021 ).

Finalmente, se estima necesario indicar la poca presencia de experiencia latinoamericana, respecto de proyectos o programas de educación emocional, y ninguna en Chile, por lo que queda el desafío de aumentar las investigaciones en esta temática, sobre todo respecto de programas atingentes a la realidad nacional.