Perú ha sido uno de los países con mayor mortalidad durante la primera ola de COVID- 19 en el mundo1, así mismo, esta primera ola generó altas seroprevalencias que fueron medidas en Lima2, Iquitos3, Cusco4 y Lambayeque5 entre las más altas reportadas en la región y el mundo6.

Si bien aún no ha quedado claro por qué Perú ha sido tan fuertemente afectado durante la primera ola, se han planteado diversas hipótesis entre las que se incluyen la inestabilidad política con cambios de presidentes y ministros de salud que no permitió una adecuada respuesta nacional7,8, la alta informalidad laboral que llevó a que las personas no puedan mantener un distanciamiento social, así como las condiciones de vivienda y hacinamiento y un transporte público precario8, pero sobre todo un sistema de salud fragmentado, centrado en lo hospitalario, con pobre infraestructura y cobertura8-10.

Este sistema de salud con poca capacidad de respuesta, con uno de los más bajos números de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) por habitante en la región11, fue uno de los factores fundamentales para una alta mortalidad. Diversos estudios en hospitales del país encontraron una mortalidad intrahospitalaria que podía llegar al 60%, identificando como factor de riesgo para muerte una baja saturación de oxígeno al momento de la hospitalización12-14, debido que, por la falta de camas de hospitalización o de UCI las personas ingresaban en forma tardía.

A pesar de la alta seroprevalencia alcanzada en la primera ola, que por su magnitud fue más un tsunami15, se esperaba una segunda ola menos mortal; sin embargo, la segunda fue peor que la primera, estimando más de 200 mil muertos por COVID al final de ambas olas16. Una de las potenciales explicaciones fue la circulación predominante de las variantes lambda y gamma17, escasez de camas y disponibilidad de oxígeno, así como la no implementación de las lecciones aprendidas de la primera ola9.

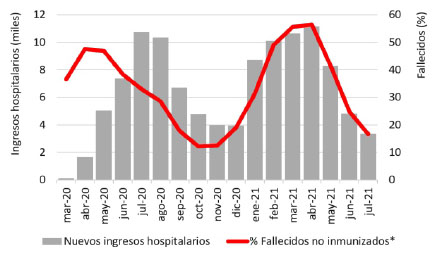

Paradójicamente la mortalidad intrahospitalaria en los hospitales del Ministerio de Salud fue mayor que en la primera ola (Figura 1). Durante la segunda ola, en aquellas semanas con mayor número de ingresos hospitalarios en el Ministerio de Salud la mortalidad fue superior que en semanas con menor número de casos (HRa=4,2; 3.9- 4,5) siendo indicativo de una rápida saturación de la cobertura hospitalaria, más aún que en este análisis no se incluyó a las personas que fallecieron sin llegar a un hospital (Mayta-Tristán, datos no publicados).

Figura 1 Ingresos hospitalarios por COVID-19 en hospitales del Ministerio de Salud y porcentaje de fallecidos, Perú marzo 2020 a julio 2021

Desde julio de 2021 no se ha identificado un incremento considerable del número de casos, hospitalizaciones o muertes por COVID-19 en el territorio nacional como para denominarlo una tercera ola, esto a pesar de que la variante Delta es la predominante en el país18. Pero el riesgo de tener un nuevo tsunami sigue latente si llega una variante con una mayor transmisibilidad, que pueda reinfectar o infectar a vacunados y que sea tan severa como las variantes previas, pues a pesar del buen avance en la vacunación y la alta seroprevalencia que confiere inmunidad híbrida en vacunados, la pobre infraestructura del sistema de salud peruano a nivel de disponibilidad de camas, oxígeno y ventiladores mecánicos, sumada a la permanente inestabilidad política de estos tiempos, nos hacen susceptibles de una nueva catástrofe por COVID-19.