INTRODUCCIÓN

En la última publicación del Colegio Americano de Cardiología, donde estudiaron la carga mundial de la enfermedad cardiovascular entre 1990 y 2019, lograron concluir que los casos prevalentes de enfermedades cardiovasculares (ECV) casi se duplicaron de 271 millones (intervalo de incertidumbre [IU] del 95%: 257 a 285 millones) en 1990 a 523 millones (IU del 95%: 497 a 550 millones) en 2019, y el número de muertes por ECV aumentó constantemente de 12,1 millones (95% UI: 11,4 a 12,6 millones) en 1990, llegando a 18,6 millones (95% UI: 17,1 a 19,7 millones) en 2019, concluyendo que los factores de riesgo cardiometabólicos, conductuales, ambientales y sociales son los principales impulsores de las enfermedades cardiovasculares. Dentro de los principales factores de riesgo y las conductas para desarrollar enfermedad cardiovascular se encontraron la hipertensión arterial y la obesidad en un 45,9% y 39,6% respectivamente de los adultos de la población general2

En Colombia, las Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT), también constituyen la principal causa de muerte. Estas enfermedades representan una verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y a los estilos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación3

La obesidad está fuertemente asociada con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas y mortalidad por cáncer4. Por el contrario, la disminución de hasta un kilo de peso reduce hasta en un 16% la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 25, y si hablamos de una pérdida de peso mayor o igual al 5% del peso inicial, se lograría una mejoría moderada de la presión arterial, el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), los triglicéridos y los niveles de glucosa en personas con sobrepeso u obesidad, disminuyendo así el riesgo cardiovascular6.

Existe una gran cantidad de literatura científica y médica que respalda el concepto de que los hábitos y las acciones diarias ejercen un impacto enorme en la salud y la calidad de vida a corto y largo plazo7. Esta influencia puede ser positiva o negativa. Diversos estudios proporcionan evidencia de que la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal saludable, no fumar cigarrillos y seguir prácticas sólidas de nutrición y promoción de la salud influyen profundamente en la salud. Estos aspectos forman parte de los pilares fundamentales en los que se basa la Medicina de Estilo de Vida. Este enfoque, nace de la necesidad de estudiar cómo los hábitos y prácticas diarias impactan tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades, a menudo junto con la terapia farmacéutica o quirúrgica, para proporcionar un complemento importante para la salud en general.8

La adhesión a un estilo de vida saludable durante toda la vida es capaz de reducir significativamente el riesgo cardiovascular hasta en un 70% y, por lo tanto, es un componente clave en la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares9. Con un plan nutricional adecuado, guiado por un equipo interdisciplinario, se podría lograr una reducción de 8 a 14 mmHg, sabiendo que cada reducción de 10 mmHg en la presión arterial sistólica, reduce significativamente el riesgo de ocurrencia de alguna enfermedad cardiovascular10.

Se han hecho programas intensivos en Latinoamérica que abordan programas de Estilo de Vida11; sin embargo, no existe la experiencia de la aplicación de un programa semejante para pacientes con obesidad en Colombia.

La Medicina de Estilo de Vida en Colombia, está representada actualmente por la Asociación Colombiana de Medicina de Estilo de Vida (AMESVIDA) y en Latinoamérica por Latin American Lifestyle Medicine Association (LALMA). La implementación de programas de medicina de estilo de vida se estuvo desarrollando, en Colombia, a través de algunas instituciones de salud que tuvieron el objetivo de implementar estrategias y programas de reversión de la diabetes en el sistema de salud colombiano, como primera experiencia11, sin embargo, se necesita sumar esfuerzos para que los programas de intervención con la Medicina de Estilo de Vida sea promovida en la práctica clínica con el fin de prevenir y tratar diferentes enfermedades crónicas y metabólicas. Es por eso que, la presente investigación busca determinar si existe disminución del riesgo cardiovascular en una población obesa que participa en un programa de Medicina de Estilo de vida en Colombia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño de estudio

Estudio observacional, descriptivo tipo serie de casos. Los datos se obtuvieron a partir de las historias clínicas de los pacientes que acudían a la consulta externa de medicina y que fueron incluidos en el programa de Medina de Estilo de Vida, estos datos fueron consignados en una ficha de recolección de datos en donde se incluyó la edad, el Índice de Masa Corporal (IMC), los valores de presión arterial, los valores del perfil lipídico completo, a partir de los cuales se obtuvo el valor del riesgo cardiovascular a los 10 años. Los datos antes mencionado fueron medidos al inicio del programa (primer mes) y al finalizar el mismo (sexto mes).

Población y muestra

La población se conformó por los pacientes obesos varones que acudieron a la Clínica Lifestile Medicina SAS para participar de un programa de Medicina de Estilo de Vida entre Julio y diciembre del 2019. Participaron un total de 13 pacientes con obesidad; sin embargo, se consideraron para el estudio a 9 participantes, ya que solo ellos lograron culminar el programa de intervención. Como el presente estudio es un seguimiento de una serie de casos presentados en una institución privada, no fue necesario hacer el cálculo del tamaño de muestra.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión del estudio fueron: pacientes que asistieron al menos a dos consultas durante el programa que duró 6 meses, los cuales tuvieron un IMC mayor o igual a 30, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y niveles lipídicos altos. Se excluyó a los participantes que no culminaron el programa o que solo tuvieron una medida en el tiempo de estudio.

Variables

Mediante revisión de literatura nacional e internacional se plantearon las siguientes variables: factores sociodemográficos (edad), obesidad medida mediante el Índice de masa Corporal según el estadiaje propuesto por la Organización Mundial de la Salud - OMS, la presión arterial (la cual se categorizó utilizando la clasificación de American Heart Association - AHA), colesterol total, LDL colesterol, bioimpedanciometria (estudio de la composicion corporal, con el equipo inbody 120) y determinación del riesgo cardiovascular, que fue obtenido con la calculadora de la Organización Panamericana de Salud (OPS), la cual considera las siguientes dimensiones: género, edad, tabaquismo, diabetes, presión sistólica máxima (PSmax), presión diastólica máxima (PDmax) Todas las variables mencionadas fueron medidas tanto al inicio como al final del estudio. Se utilizó esta calculadora por estar estandarizada para la población colombiana y por la facil accecibilidad para los profesionales de la salud en la medición de las variables que forman parte de la determinación del riesgo cardiovascular.

Procedimientos

Como instrumento se utilizó una ficha de recolección de datos. Con los datos recolectados tanto de la primera consulta como de la última, se creó una base de datos en la hoja de cálculo Excel. Esta base generada fue procesada en el programa estadístico SPSS V.25 para su análisis. La información se obtuvo por revisión de historias clínicas. El programa de Medicina de Estilo de Vida fue liderado por un médico internista especialista en nutrición y Medicina de estilo de vida, el cual trabajó junto con un equipo médico especializado.

El programa de Medicina de Estilo de vida que se desarrolló consistió en una atención personalizada a través de la aplicación de los 6 pilares de la Medicina de estilo de vida a saber: 1) alimentación basada en plantas libres de ultraprocesados: la actividad estuvo a cargo de un especialista en nutrición, quien además de dar consejería a los participantes, también proporcionó un listado que contenían productos ultraprocesados los cuales los pacientes debían evitar consumir, además en la valoración por el profesional en nutrición y dietética se les explicó el método del plato saludable referida a la alimentación basada en plantas; 2) actividad física diaria: en la consulta se prescribió actividad física de 30 minutos diarios incluyendo, caminatas rápidas, asociado a ejercicios de resistencia; 3) descanso diario adecuado: se prescribieron 8 horas diarias de sueño nocturno, también se dieron recomendaciones de higiene de sueño como evitar ver televisión en la habitación, evitar bebidas estimulantes 2 horas antes de dormir, evitar el uso de dispositivos electrónicos al momento de acostarse y tener como mínimo un ayuno de 3 a 4 horas antes de dormir; 4) control del estrés: el especialista a cargo enseñó a los participantes a poner en práctica algunas técnicas de afrontamiento al estrés, basadas en terapias cognitivo conductuales dadas de manera personalizada y también de forma grupal; además se midieron los niveles de estrés de los participantes a través de un software de estrés percibido especializado en la clasificación de estrés y ansiedad (EEP)12; 5) evitar las sustancias dañinas como el uso de alcohol y tabaco, entre otros; 6) tener un sólido sistema de acompañamiento familiar y profesional a través del programa: se fomentó la concientización de los familiares, mediante charlas grupales sobre la importancia de poner en práctica la Medicina de Estilo de Vida con el fin de convertirse en respaldos efectivos del paciente en el proceso de elección de actividades saludables. Además, se realizó en la consulta inicial, la bioimpedanciometría, la antropometría (IMC) la toma de presión arterial y estudios de laboratorio que midieron los niveles iniciales del colesterol total y del LDL colesterol.

Cada vez que los participantes acudían a valoración por el profesional de la salud, se les realizaba un registro de las actividades prescritas con el fin de controlar el cumplimiento de las actividades. El seguimiento de los pacientes se hizo de manera presencial durante las consultas y evaluaciones indicadas durante el programa, pero también se hizo un seguimiento telefónico durante los 6 meses de duración del programa. Finalmente, además de hacer una medición basal de los aspectos antes mencionado al inicio del seguimiento (primer mes), se hizo una al finalizar el programa para comparar y describir resultados evidenciados en los pacientes.

Análisis estadísticos

Se utilizó el software estadístico SPSS V.25 para el análisis estadístico. Los datos fueron evaluados por medio de estadísticos descriptivos, haciendo uso de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Los resultados fueron presentados en tablas de manera comparativa y en gráficos de barras.

Consideraciones éticas

Para el desarrollo del estudio se ha considerado el anonimato de los datos personales, tanto para las bases de datos utilizadas, así como para la recolección de información. Asimismo, para incluir a los participantes en el programa de Medicina de Estilo de Vida se solicitó el consentimiento informado. Además, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética Médica de la institución.

RESULTADOS

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en las evaluaciones por el equipo médico entrenado en medicina de estilo de vida. Se dio un reporte inicial y uno final al culminar el programa. Todos los participantes eran varones obesos colombianos, con edad promedio de 51 años, peso promedio de 109 kilos aproximadamente. El 33% de los pacientes obesos, tuvieron dislipidemia y no recibieron ningún tratamiento; además el 33% de los pacientes tuvieron hipertensión y se encontraban en tratamiento con medicamentos antihipertensivos. Cabe anotar que ninguno de los participantes consumía tabaco y solamente uno de ellos tenía diagnóstico de diabetes como antecedente personal al momento de la valoración inicial. Este último, se encontraba con tratamiento farmacológico.

El 22.2 % de los participantes evidenciaron un Riesgo Cardiovascular intermedio (RCV) al inicio del estudio; sin embargo, después de los 6 meses de haber asistido al programa de medicina de estilo de vida, el 100% de los sujetos de estudio lograron tener un RCV bajo para desarrollar enfermedades cardiovasculares a los 10 años. Respecto a la obesidad, el 22% del total de pacientes tuvieron obesidad tipo 3 al inicio del estudio; luego de 6 meses de seguimiento y al finalizar el estudio ninguno de los sujetos de estudio tenía este tipo de obesidad. En cuanto a la medida de la presión arterial, el 100% de los participantes tuvieron algún grado de hipertensión arterial (elevada, estadio 1, estadio 2 o estadio 3) al inicio del programa de Medicina de Estilo de Vida. Según el último control de la presión arterial de los sujetos de estudio, el 11,1% de los participantes lograron normalizar los valores de presión arterial. Al inicio del programa se logró identificar casos de dislipidemia. El 55,6% de los participantes presentaron hipercolesterolemia. Los resultados del segundo control evidenciaron que el porcentaje de hipercolesterolemia en los participantes disminuyó al 22,2%. Además, el 33.3% de los pacientes estudiados tuvieron un LDL alto al inicio del programa, notándose una disminución de los niveles de colesterol LDL al 22,2% al final del estudio. LaTabla 1detalla los datos referentes a las variables mencionadas, medidas tanto al inicio como al final del estudio; además, en laTabla 2se indican los datos estadísticos (medias, desviación estándar, e intervalos de confianza) de las variables numéricas medidas tanto al inicio como al final del seguimiento de casos.

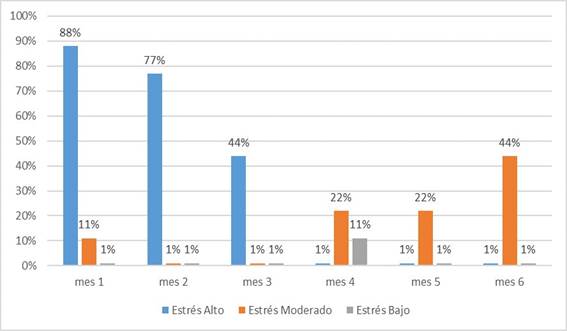

Dentro de los hallazgos del análisis de estrés percibido a través de una encuesta sistematizada, logramos evidenciar que todos los pacientes pasaron de alto estrés a estrés moderado a lo largo de los 6 meses del programa según se muestra en laFigura 2; además, se obtuvo un porcentaje de inasistencia de hasta un 54% en las consultas por psicología como se detalla en laTabla 3.

La determinación del porcentaje de grasa, músculo y grasa visceral se hizo por medio de bioimpedanciometría con nuestro equipo Inbody 120. En laTabla 4se detalla la primera y la última medida que se realizó de estos parámetros en los 9 participantes del estudio. Además, según el análisis de composición corporal general (Tabla 5), notamos los siguientes resultados del total de los pacientes durante el estudio: disminución del porcentaje de grasa corporal en un 4.2%, disminución de 6.5 kilos de masa muscular y una disminución de hasta un 5% de grasa visceral en promedio.

Tabla 1. Variables medidas al inicio y al final del programa de Medicina de Estilo de Vida en pacientes adultos obesos de una Institución Privada de Colombia, 2019

| Variables | Control Inicial n (%) | Último Control n (%) |

| Riesgo Cardiovascular | ||

| Bajo | 7 (77.8%) | 9 (100%) |

| Intermedio | 2 (22.2%) | 0 (0%) |

| Alto | 0% | 0% |

| Obesidad | ||

| Tipo 1 | 4 (44.5%) | 4 (44.4%) |

| Tipo 2 | 3 (33.3%) | 5 (55.6%) |

| Tipo 3 | 2 (22,2%) | 0% |

| Presión arterial | ||

| Normal | 0% | 1 (11.1%) |

| Elevada | 3 (33.4%) | 4 (44.5%) |

| Estadio 1 | 2 (22.2%) | 2 (22.2%) |

| Estadio 2 | 3 (33.3%) | 2 (22.2%) |

| Estadio 3 | 1 (11.1%) | 0% |

| Colesterol total | ||

| Colesterol normal | 4 (44.4%) | 7 (77.8%) |

| Colesterol alto | 5 (55.6%) | 2 (22.2%) |

| LDL colesterol | ||

| LDL óptimo | 6 (66.6%) | 7 (77.8%) |

| LDL normal | 3 (33.3%) | 2 (22.2%) |

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Nivel de estrés en los adultos obesos evaluados a lo largo del programa de Medicina de Estilo de Vida

Tabla 2. Variables numéricas medidas al inicio y al final del programa de Medicina de Estilo de Vida en pacientes adultos obesos de una Institución Privada de Colombia, 2019

| Variables | Mínimo | Máximo | Media | DS* | Intervalo de confianza | |

| IMC 1 (kg/mts2) | 32 | 43 | 35,89 | 3,86 | 33.71 | 39.43 |

| IMC 2 (kg/mts2) | 32 | 39 | 35,11 | 2,42 | 33.71 | 37.14 |

| Colesterol total 1 (mg/dl) | 192 | 248 | 211,67 | 20,61 | 195.43 | 220.43 |

| Colesterol total 2 (mg/dl) | 190 | 217 | 199,29 | 9,19 | 193.72 | 206.00 |

| LDL Colesterol 1 (mg/dl) | 51 | 160 | 121,78 | 32,36 | 91.73 | 135.86 |

| LDL Colesterol 2 (mg/dl) | 65 | 150 | 117,44 | 23,56 | 113.86 | 134.00 |

| Peso 1 (Kg) | 89 | 141 | 109,67 | 16,99 | 100.57 | 125.57 |

| Peso 2 (Kg) | 87 | 127 | 106,89 | 12,99 | 99.43 | 118.28 |

| Presión sistólica 1 (mmHg) | 120 | 150 | 132,22 | 10,92 | 122.86 | 138.57 |

| Presión diastólica 1 (mmHg) | 70 | 100 | 82,22 | 9,72 | 74.29 | 88.57 |

| Presión sistólica 2 (mmHg) | 110 | 140 | 124,44 | 8,82 | 121.43 | 128.57 |

| Presión diastólica 2 (mmHg) | 70 | 90 | 78,89 | 6,009 | 75.71 | 84.29 |

Fuente: Elaboración propia. *Desviación estándar

Tabla 3. Frecuencia de asistencia a la consulta psicológica según nivel de estrés en los pacientes obesos que participaron del programa de Medicina de Estilo de Vida

| Estrés | Mes 1 n (%) | Mes 2 n (%) | Mes 3 n (%) | Mes 4 n (%) | Mes 5 n (%) | Mes 6 n (%) |

| Nivel alto | (8) 88% | (7) 77% | (4)44% | 0 | 0 | 0 |

| Nivel moderado | 0 | 0 | 0 | (2)22% | (2)22% | (4)44% |

| Nivel bajo | 0 | 0 | 0 | (1)11% | 0 | 0 |

| No asistieron | (1) 12% | (2) 23% | (5)56% | (9)67% | (7)88% | (5)66% |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Bioimpedanciometría del porcentaje de grasa, músculo y grasa visceral en pacientes obesos durante los 6 meses de seguimiento.

| PARTICIPANTE | MEDIDA | PESO | %GRASA | %MUSCULO (Kg) | GRASA VISCERAL | |||||

| 1 | 1 | 94,5 | 29,3 | 36,7 | 13 | 2 | 99 | 32,9 | 37,2 | 15 |

| 2 | 1 | 112,6 | 39,8 | 41,2 | 19 | 2 | 105,2 | 36 | 39,1 | 16 |

| 3 | 1 | 94,4 | 30,6 | 37,4 | 12 | 2 | 93,9 | 29,8 | 37,5 | 12 |

| 4 | 1 | 129,1 | 37,9 | 46 | 20 | 2 | 122,2 | 36,3 | 44,8 | 20 |

| 5 | 1 | 88,5 | 39,8 | 29,9 | 17 | 2 | 86,6 | 39 | 29,8 | 17 |

| 6 | 1 | 113,2 | 38,1 | 39,7 | 20 | 2 | 110,4 | 39,1 | 38,2 | 20 |

| 7 | 1 | 141,4 | 39,9 | 48,7 | 20 | 2 | 126,5 | 35,1 | 47 | 20 |

| 8 | 1 | 103,8 | 41,9 | 34 | 19 | 2 | 102,6 | 43,6 | 32,5 | 18 |

| 9 | 1 | 109,7 | 37,8 | 38,3 | 19 | 2 | 114,9 | 39,1 | 39,3 | 20 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Análisis de la composición corporal por Bioimpedanciometría según parámetros en 9 pacientes obesos al finalizar los 6 meses de seguimiento.

| Parámetros | Resultados Finales |

| Porcentaje de grasa corporal (%) | -4.2 |

| Masa musculo-esquelética (kg) | - 6.5 kilogramos |

| Nivel de grasa visceral (%) | - 5 |

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

La presente intervención evidenció, como resultado relevante, la disminución del riesgo cardiovascular de un nivel intermedio a un nivel bajo, por la disminución del peso, las cifras tensionales y los niveles de lípidos en sangre, con la intervencion del programa de Medicina de Estilo de vida en pacientes obesos de una institución privada de Colombia.

Al realizar la búsqueda bibliografía en diferentes bases de datos, encontramos que no existen artículos publicados que estudie el riesgo cardiovascular en población obesa a través de la aplicación de un programa de medicina de estilo de vida, en Latinoamérica. Sin embargo, existe una publicación acerca de la aplicación del famoso Programa de Prevención de la Diabetes (DPP, por sus siglas en ingles), el cual se acercaría más al enfoque de Medicina de Estilo de vida, aplicado en instituciones de Latinoamérica13. Este fue un estudio de intervención no controlado implementado en cinco clínicas públicas en el norte de México, donde se capacitó al personal de salud en el manejo de la obesidad. Hubo un alto abandono de los participantes del estudio a los 12 meses (60%), por lo que este estudio se centró principalmente en los resultados a los 6 meses. De manera semejante, el presente estudio se centró en el seguimiento durante 6 meses a pacientes obesos colombianos que participaron de un programa de Medicina de Estilo de Vida en el que se incluyeron actividades grupales, consultas individuales con nutrición, psicología y Medicina de Estilo de vida, la bioimpedanciometría con equipo inbody 120, las cuales tuvieron un seguimiento por mensajes de texto y llamadas telefónicas.

El estudio realizado en México concluyó que el programa de medicina de estilo de vida intensivo, es eficaz cuando lo aplica el personal que suele brindar atención a los pacientes en la práctica clínica del mundo real, al menos en el corto plazo; además, se logró la disminución de dos factores que incrementan el riesgo cardiovascular como son la obesidad y la hipertensión arterial13.En nuestro estudio se evidenció la disminución del riesgo cardiovascular intermedio de nuestros pacientes de un 22% a un 0%, y los pacientes con riesgo bajo al principio del programa, lograron mantenerse en ese mismo nivel a lo largo del programa colombiano de Medicina de Estilo de Vida. Más aún, el programa aplicado en nuestro estudio mejoró los valores tensionales de los sujetos de estudio, evidenciándose la normalización de la presión arterial en el 11% de los participantes.

Algunos ensayos controlados aleatorios muestran que los sujetos de estudio evidencian una pérdida de peso de 5% al 10% de su peso inicial, hasta 1 año después de una intervención de estilo de vida de alta intensidad14. La reducción del peso también fue un resultado importante en nuestro estudio. A partir del programa aplicado, se logró llevar a todos nuestros pacientes que presentaron obesidad tipo 3, a Obesidad tipo 2 en el transcurso de los 6 meses que duró la intervención. Esta disminución podría influir en la reducción del riesgo de desarrollar diabetes hasta en un 20%; sin embargo, esto tiene que demostrarse mediante la realización de estudios analíticos posteriores15.Más aún, la bioimpedanciometría al ser una herramienta que prueba el impacto metabólico en los pacientes obesos nos permitió medir los porcentajes de grasa, músculo y grasa visceral, evidenciándose una disminución importante del porcentaje de grasa corporal, de la masa muscular y de la grasa visceral16.

Está claramente evidenciado que no solo la disminución de peso está relacionada con el mejor control de la diabetes e hipertensión arterial, sino también una alimentación baja en carbohidratos17y basada en plantas18, por lo que se suministro un plan nutricional, con prescripción de actividad fisica diaria; además, los participantes realizaban un registro de actividades diarias en donde se incluían los siguientes datos: cantidad de comidas al dia, estado de animo, horas de sueño diarias, cantidad de minutos diarios para realizar la actividad fisica, nivel saciedad con las comidas. Con el sostenimiento de este programa apuntamos a la reducción de la necesidad de tratamiento farmacologico para enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2.

El abordaje e intervención de estos pacientes fue realizada de manera multidisciplinaria donde participaron: un médico internista experto en nutrición, un licenciado en psicología y un licenciado nutrición; todos ellos con entrenamiento en medicina de estilo de vida. Teniendo en cuenta las estadísticas presentadas y lo que se evidenció durante la consulta psicológica encontramos que la mayor deserción fue del 88% del total de participantes, la que se evidenció en el quinto mes de seguimiento. Esto podría deberse a que los pacientes tratados no demostraran interés por el tratamiento que se les estaba ofreciendo, no habían interiorizado la problemática de su situación, dejando de lado la importancia de los programas de salud mental para lograr adherencia al tratamiento, sobre todo en lo referente a los cambios comportamentales. Esto es respaldado por Orozco-Gomez, quien sostiene que “una de las técnicas de intervención es la entrevista motivacional, la cual facilita la adquisición de un compromiso para el cambio comportamental, a través del reconocimiento y empoderamiento de los problemas presentes y potenciales”19. Aún cuando pocos pacientes asistieron a la consulta psicológica, se logró disminuir los niveles de ansiedad entre los participantes asistentes de un nivel alto a un nivel intermedio, en su mayoría.

Una de las principales limitaciones del estudio fue el tamaño de la muestra, no tener los resultados de otros parámetros del perfil lipídico (HDL, TG) y de glucosa, por lo que, estas variables no fueron consideradas en el presente estudio; además, si bien se evidenció que los paciente lograban disminuir los niveles de estrés al acudir a la consultoría de psicología, algunos de ellos no acudieron a tal evaluación. Creemos que se deberían considerarse investigaciones multicéntricas, no solo para conocer los resultados de la aplicación del Programa de Medicina de Estilo de Vida en otras instituciones sino para hacer más generalizables los resultados que se obtengan sobre los beneficios de la aplicación de la medicina de estilo de vida, y más aún porque no se ha hecho antes este tipo de intervención en territorio Colombiano. Además, los resultados obtenidos deberán usarse para buscar el control o reversión de diferentes enfermedades crónicas, siendo algunas de ellas la hipertensión o la diabetes mellitus tipo 2, por lo que, además, se recomienda realizar estudios longitudinales que impliquen seguimientos de más de seis meses.

Es novedoso lograr aplicar un programa con las características mencionadas en el presente estudio, donde no utilizamos medicamentos o fármacos para la disminución del peso, sino solo aplicando los protocolos bajo la evidencia científica de la Medicina de estilo de vida. La disminución de costos por el uso de fármacos, logra disminuir la carga económica de los pacientes obesos. Plantear esta propuesta, ahorraría a los sistemas de salud una carga económica que con el tiempo se vuelva insostenible, reconociendo que el impacto económico de la atención de las comorbilidades asociadas a la obesidad en Colombia asciende hasta los 2 158 millones de dólares20. Por lo antes mencionado, Seria conveniente seguir fortaleciendo la aplicación de la Medicina de Estilo de vida en los programa de atención primaria, de promoción y prevención e inclusive de atención secundaria, por el beneficio integral de los participantes.

CONCLUSIONES

Por los resultados presentados y discutidos, concluimos que la aplicación de un programa de Medicina de Estilo de vida aplicado localmente (Colombia), puede reducir la magnitud del riesgo cardiovascular, y mejorar el control metabólico de las personas con enfermedades crónicas. Según esto, la prestación de servicios institucionales con un enfoque en medicina de estilo de vida, podría mejorar la carga de enfermedades crónicas no transmisibles como la Obesidad, repercutiendo en la disminución de los niveles de cifras tensionales. Finalmente, tener un equipo capacitado en Medicina de Estilo de vida en las instituciones de salud de Colombia, brinda la posibilidad de mejorar la salud de las personas que acceden a los servicios de salud nacionales.

texto en

texto en