INTRODUCCIÓN

La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez que conlleva una serie de cambios biológicos, sociales y psicológicos; delimitado temporalmente entre los 10 y los 19 años (Corcuera, de Irala, Osorio, & Rivera, 2010). Aunque suele confundirse con la pubertad, esta está más referida a los cambios biológicos que acompañan la aparición de los rasgos sexuales secundarios (Canova, 2014). La adolescencia responde a un periodo de madurez y ajuste al mundo adulto, por ello, está influida por el contexto social y familiar, así como por las etapas previas de desarrollo (Salvatierra, 2004). En esa medida, hay que tener presente que la adolescencia ha sido comprendida de diferentes formas a lo largo de la historia, y que solo recientemente se ha convertido en un campo de estudio diferencia- do en diversos ámbitos del conocimiento como la sociología, la medicina, la educación y la psicología (Camps, 2016).

En la actualidad, el contexto social en que se desarrollan los adolescentes es sumamente complejo y está mediado por el ex- tendido uso de las tecnologías de comunicación e información, las nuevas estructuras familiares y la cada vez más temprana inmersión en la sociedad de consumo (Fize, 2013). Aspectos todos estos que impactan en el desarrollo psicosocial del adolescente, y se constituyen en algunos casos, en factores de riesgo; siendo los más comunes el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia familiar, el bullying, la conducta sexual inadecuada, alteraciones de conducta alimentaria, el pandillaje y los actos delictivos (Argaez, Echevarría, Evia, & Carrillo, 2018).

En la presente investigación nos concentraremos en los factores familiares asociados a la violencia en el hogar, ya que la familia es un espacio de primordial relevancia para el desarrollo socioemocional del adolescente y el armónico despliegue de sus potencialidades y capacidades (Arias, 2013). Por lo tanto, consideramos que la salud debe integrar la dimensión familiar del adolescente que suele tener un impacto duradero en su salud mental, su ajuste social y su futuro desenvolvimiento académico, laboral y familiar. De este modo, los traumas de la infancia o las condiciones de vida difíciles durante la niñez pueden derivar en cuadros psicopatológicos (Waikamp & Barcellos, 2018) o ser importantes fuentes de estrés (Ferrer & Delgado, 2018). Así, se ha reportado una prevalencia tendente a aumentar con la edad, de los trastornos de conducta, los trastornos depresivos, y los trastornos de ansiedad, en una muestra de niños y adolescentes españoles (Aláez, Martínez-Arias, & Rodríguez, 2000). Aunque el aumento de la capacidad de autoanálisis y de abstracción del adolescente, puede explicar mayores índices de soledad, inseguridad e infelicidad durante este periodo (Lemos, Fidalgo, Calvo, & Menéndez, 1992); las variables familiares como la estructura familiar, la funcionalidad familiar tienen un impacto directo en la calidad de vida de los adolescentes peruanos (Cuba, Jurado, Romero, & Cuba, 2013). Así, por ejemplo, el apego inseguro, evitativo y ansioso se ha relacionado con la conducta agresiva de los adolescentes (Brando, Valera, & Zarate, 2008). De manera similar, la socialización parental se ha relacionado con las conductas delictivas, sobre todo si es la madre quien ejerce mayor coerción física o verbal sobre el adolescente (Reyes et al., 2016). En otro estudio, con 956 adolescentes de 15 instituciones educativas de Arequipa se encontróque el consumo de alcohol del padre, la poca comunicación fa- miliar, y el maltrato ejercido por la madre o el padre, se relacionan significativamente con un aumento de la probabilidad de ocurrencia de las conductas antisociales, mientras que el mayor número de hermanos tiene un efecto reductor de este tipo de conductas (Rivera & Cahuana, 2016).

En ese sentido, de los 12795 pandilleros de la ciudad de Lima, el 88% tiene entre 12 y 24 años, siendo factores de riesgo el presentar desventajas individuales y cuidados parentales negligentes a lo largo de su desarrollo que implican actividades marginales. Asimismo, se ha registrado un incremento del 90% de los adolescentes que han sido privados de su libertad, siendo las infracciones más frecuentes los delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud. El 85% de estos adolescentes vive en condiciones de pobreza y el 62% proviene de familias incompletas y desestructuradas, que dificulta su ajuste satisfactorio en la sociedad (Herrera & Morales, 2005). De esta forma, puede decirse que, como se ha re- portado en otros estudios, la satisfacción con la vida y la carencia de objetivos en la vida son fuentes de desajuste psicosocial asociados a una pobre autoestima, y una falta de regulación de sus emociones (Castro & Díaz, 2002; Moreno, Estévez, Murgui, & Musitu, 2009; Velásquez, 2003), como aspectos clave para la aparición de conductas agresivas y antisociales.

Asimismo, dentro de las diferentes formas de agresión y conducta violenta (Braña, Olea, Varela, & San Martín, 1994), la agresión reactiva se asocia más con antecedentes familiares de maltrato en torno a los 4 años, mientras que la agresión proactiva en torno a los 6 años, predice conductas delictivas durante la adolescencia (Herrera & Morales, 2005). En ese sentido, las conductas agresivas, el robo, el vandalismo y la falta de respeto por la autoridad, son más frecuentes en adolescentes que provienen de familias conflictivas, con escasa comunicación entre padres e hijos y con padres que tienen un estilo de crianza permisivo (Villar, Luengo, Gómez, & Romero, 2003). También se ha visto que los estilos negativos de crianza y comunicación en el hogar se asocian con sintomatología depresiva, carencia de habilidades sociales y problemas de conducta, siendo más frecuentes en las familias extensas (Rodríguez, 2010) y monoparentales, donde los adolescentes experimentan menor bienestar y están expuestos a mayores riesgos psicosociales (Walper & Thönnissen, 2015)

Además, los adolescentes que han sido testigos de violencia en el hogar tienen más probabilidades de ser violentos con sus parejas y poseer un pobre auto concepto (Carrascosa, Cava, & Buelga, 2018), y de ser víctimas de violencia, a pesar de que reciban la protección de sus madres como mecanismo compensatorio o de afrontamiento como respuesta a las agresiones de su pareja (Aguinaga, 2011). Por otro lado, se ha reportado que la monoparentalidad, el nivel educativo de los padres, los pro lemas económicos y una baja percepción de las propias competencias parentales se asocia con el maltrato que ejercen los padres a sus hijos (Condori, 2014).

Todos estos datos motivan la realización del presente estudio, que pretende analizar los factores asociados a la violencia contra los adolescentes en su hogar, se trata por tanto de un estudio de carácter predictivo y de alcance nacional.

MÉTODO

Diseño

Se realizó un análisis secundario de la base de datos de la En- cuesta Nacional de Relaciones Sociales 2015 (ENARES), la cual fue elaborada y aplicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La descripción detallada de la encuesta y los procedimientos se encuentran publicados en la página web del INEI. La muestra para este estudio fue probabilística, de áreas, trietápica y con nivel de inferencia nacional, sin reemplazo de adolescentes. Dicha muestra tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.5% de la población total de 3482425 de adolescentes entre los 12 a 17 años de edad.

La muestra total de adolescentes de la ENARES fue de 1500 (1160 urbano y 340 rural), los cuales fueron evaluados en 92 instituciones educativas de nivel secundario (58 urbanas y 34 rurales). Cabe resaltar que se eliminaron de la muestra a 9 adolescentes que vivían institucionalizados en albergues, teniendo en cuenta que su dinámica familiar era muy distinta a la del resto de la muestra y que su número era muy reducido. Es así que la muestra efectiva para el análisis fue de 1491 participantes.

Variable dependiente

La variable “violencia en el hogar contra el adolescente” se construyó a partir del informe proporcionado por los adolescentes de haber sido víctima alguna vez de violencia tanto física, psicológica o sexual por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar. Las preguntas formuladas para medir la violencia fueron dicotómicas (sí o no). La violencia psicológica se midió mediante la pregunta 201 (que constaba de 11 sub-preguntas); la violencia física con la pregunta 205 (que constaba de 7 sub-preguntas) y la violencia sexual con la pregunta 248 (que constaba de 12 sub-preguntas). Para el estudio, la violencia en el hogar contra el adolescente se categorizó como “no violencia” si la respuesta de los evaluados era “no” a todas las preguntas y como “presencia de cualquier tipo de violencia” si los evaluados respondieron al menos con un “sí” a alguna de las preguntas.

Variables independientes

Las variables del “nivel individual” fueron: sexo y edad. Las variables del “nivel de estructura familiar” fueron: tipo de familia (construida a través de las respuestas a la pregunta ¿Con quienes vives?), número de hermanos y número de personas en el hogar. Las variables del “nivel de dinámica familiar” fueron: condición laboral de los padres o cuidadores (tíos, abuelos, hermanos, otras personas no familiares), discusiones entre los padres o adultos en el hogar, si la opinión del adolescente es tomada en cuenta por los adultos. Las variables del “nivel socio- demográfico” fueron: el área de residencia y la ciudad en que reside el adolescente.

Análisis estadístico

Se presentan los resultados mediante frecuencias y porcentajes para las variables categóricas; mientras que para las variables continuas se presentan la media y desviación estándar. El análisis bivariado se realizó a través de la prueba chi cuadrado de Pearson (variables categóricas) y la prueba t de Student para muestras independientes (variables continuas). Para evaluar los factores asociados tanto a la violencia contra los adolescentes en el hogar como en el colegio se calcularon las razones de prevalencia (RP) crudas y ajustadas con los intervalos de confianza al 95% (IC 95%) usando la regresión de Poisson con varianza robusta, dado que no sobreestima la asociación entre las variables y tiene una mejor convergencia que la regresión logística cuando hay una prevalencia de la condición de interés es mayor al 20% (Coutinho, Scazufca, & Menezes, 2008; Schiaffino, 2003). Para el análisis multivariado se incluyó a las variables que fueron significativas en el análisis bivariado (p< .05). El valor crudo muestra los valores RP de forma independiente y el RP ajustado muestra la interrelación con las demás variables. Los análisis fueron realizados con el programa STATA versión 15 (StataCorp, 2017).

Aspectos éticos

Los datos utilizados en nuestro estudio son accesibles al público en general. No utilizan ningún tipo de identificador personal (anónimo) y, por consiguiente, no representan un riesgo ético para los participantes. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, una organización del gobierno peruano, fue responsable de la recolección de los datos de ENARES. Esta institución solicitó el consentimiento de los participantes para obtener la información requerida en la encuesta. A los menores de edad (17 años o menos), se les solicitó que sus padres den un con- sentimiento informado, a fin de que puedan permitir a los adolescentes participar.

RESULTADOS

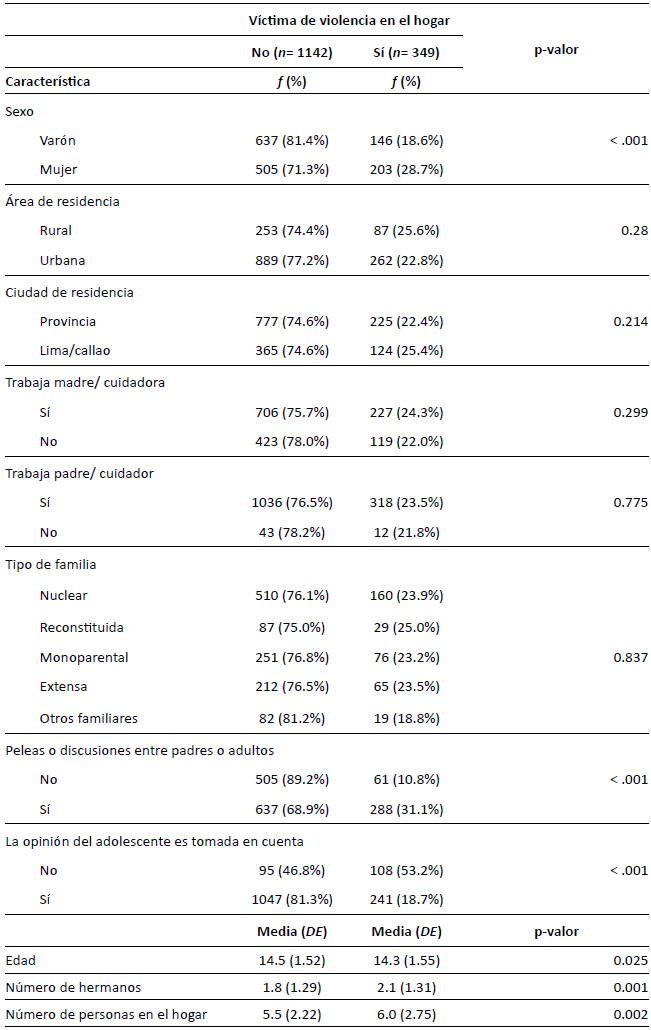

La proporción de adolescentes que fueron víctimas de algún tipo de violencia dentro de sus hogares a nivel nacional, fue del 23.4%. Presentando una mayor prevalencia las mujeres evaluadas (28.7%) que los varones (18.6%). Asimismo, observamos que los adolescentes víctimas de violencia (M= 14.3 años) son ligeramente más jóvenes que los que no la sufren (M= 14.5 años). Las víctimas de violencia tienen una mayor cantidad de hermanos (M= 2.1) y viven con un mayor número de personas (M= 6) que los adolescentes que no sufren violencia. La Tabla 1 también muestra que según la dinámica familiar la violencia contra los adolescentes es más frecuente en aquellas familias donde hay frecuentes peleas o discusiones entre los padres o adultos (31.1%) que en las que no hay este problema (10.8%). Por otro lado, en los hogares donde la opinión de los adolescentes es tomada en cuenta, la proporción de casos de violencia es menor (18.7%) que en aquellos hogares donde no es tomada en cuenta (53.2%).

Tabla 1 Características sociodemográficas asociadas a la violencia contra los adolescentes en el hogar

Fuente: Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 2015

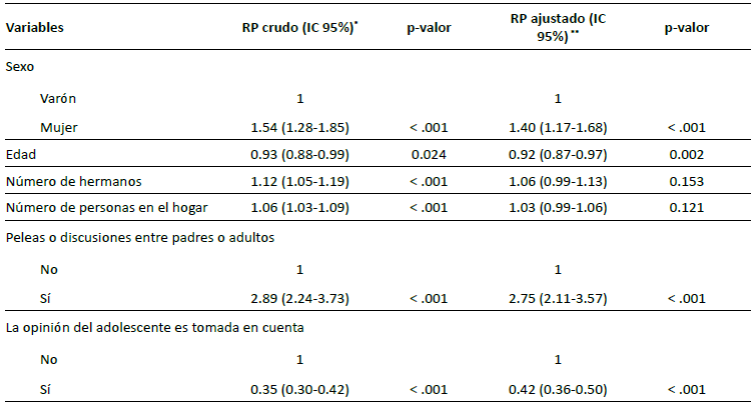

La Tabla 2 muestra a los factores asociados con la violencia en el hogar contra los adolescentes, tanto en el modelo no ajustado (crudo) y el modelo multivariado (ajustado). Específicamente, las mujeres adolescentes tienen un mayor riesgo de sufrir violencia que sus pares varones (RP: 1.4; IC 95%: 1.17-1.68; p<.001). Además, los adolescentes que viven en hogares donde hay continuas peleas o discusiones entre los padres o los adul- tos que ahí viven tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia que aquellos en cuyos hogares no hay este problema (RP: 2.75; IC 95%: 2.11-3.57; p< .001). Por otra parte, los factores que se asociaron con un menor riesgo de sufrir violencia dentro del hogar incluyeron que el adolescente se haga mayor en edad (RP: 0.92; IC 95%: 0.87-.97; p= .002) y que la opinión del adolescente sea tomada en cuenta por los miembros del hogar (RP: 0.42; IC 95%: 0.36-0.5; p< .001).

Tabla 2 Factores predictores de la violencia contra los adolescentes en el hogar

*Regresión de Poisson simple con varianza robusta

**Regresión de Poisson múltiple con varianza robusta el modelo se generó con todas las variables que mostraron ser estadísticamente significativas en el análisis crudo; cuenta con un Pseudo R2= 0,088

Fuente: Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 2015

DISCUSIÓN

De acuerdo a los fines de este estudio, se ha podido identificar diversos factores asociados a la violencia contra los adolescentes peruanos en la familia, para lo cual se ha tomado como base la encuesta de ENARES que fue aplicada el 2015 a 1491 adolescentes de todo el país. En el primer caso, se tiene que el 23,4% ha sido víctima de algún tipo de violencia en el hogar, dato que es similar al que se encuentra en reportes previos, que registran datos entre un 18% (Prado, 2018) y 30% (Corcuera, de Irala, Osorio, & Rivera, 2010). Por otro lado, llama la atención que las mujeres hayan tenido una prevalencia mayor que los varones, ya que algunos estudios han señalado que las mujeres suelen ser más protegidas en el hogar y estar expuestas a menos violencia sobre todo si tienen una estructura nuclear o biparental (Arias, Quispe, & Ceballos, 2016; INEI, 2014). Sin embargo, dependiendo del nivel socioeconómico, del grado de instrucción de los padres y del consumo de alcohol en el hogar, el ser mujer se asocia con formas de violencia de tipo sexual y de género, más que del tipo de violencia física o verbal (Castro, Cerellino, & Rivera, 2017).

Otro hallazgo es que las víctimas de violencia tienen mayor número de hermanos, dato que contradice otros estudios donde se ha reportado que en Arequipa la cantidad de hijos predice positivamente la integración familiar (Arias, Masías, Salas, Yépez, & Justo, 2014) y que el número de hermanos predice negativamente la conducta antisocial de los adolescentes, sobre todo en los varones (Rivera & Cahuana, 2016). Por otro lado, la violencia hacia los adolescentes, como era de esperarse, es más frecuente en hogares conflictivos y menos frecuente en familias donde la opinión de los adolescentes es tomada en cuenta, dato que es consistente con las bondades que se han reportado sobre los estilos parentales democráticos (Caycho, Contreras, & Merino, 2016).

Para terminar, algunas de las limitaciones en el presente estudio, pueden relacionarse con el uso de fuentes secundarias de información, como bases de datos nacionales (ENARES); aun- que esto también ha permitido acceder a una población representativa de todo el país. Asimismo, otra limitación la constituye el hecho de que, al contar con bases de datos secundarias, no se han podido evaluar aspectos que podrían haber sido relevantes para la presente investigación, como el tipo de violencia en el hogar. En todo caso, futuras investigaciones podrían tomar en cuenta estos aspectos, para profundizar en el estudio de la violencia familiar.

Además, este estudio aporta información relevante para el diseño de programas de intervención en diversos contextos de atención psicológica, donde se presuma de violencia en el hogar. También implicaría desarrollar un abordaje colectivo, que permita reducir el impacto de las variables asociadas a la violencia en el hogar, para lo cual, desde la psicología social y comunitaria se podrían concientizar a la población sobre esta problemática tan difundida en el país.