La antropología audiovisual ha recorrido un largo camino a través del dibujo, la fotografía, el cine etnográfico, pero también a través de discusiones sobre la construcción de la mirada y las implicaciones de la mediación tecnológica en el trabajo de campo. De hecho, fue, desde la antropología audiovisual, que surgieron reflexiones pioneras sobre los límites difusos entre las artes y las ciencias y las relaciones complejas que se tejen entre investigadores/as e interlocutores/as, hasta llevar a considerar la multisensorialidad, las emociones y los afectos como elementos claves en la investigación.

A partir de este recorrido, decidimos organizar un grupo de trabajo en el XIV Encuentro de Antropología del Mercosur (XIV RAM - 2023) para poner en diálogo prácticas etnográficas contemporáneas y perspectivas teórico-metodológicas múltiples que involucran la producción, la recepción y la reflexión sobre imágenes en antropología, ya sea fotografías, dibujos, reels, películas, videos, redes sociales, tiktoks, streaming, lives, memes, grafitis, cultura material, body art, instalaciones urbanas, montajes visuales, entre otros. La intención no era crear (ni pensar en) un dualismo o una ruptura con la escritura, sino considerar las narrativas multimodales que surgen de la convergencia de estas poderosas formas de expresión y lenguajes. Nuestro grupo, por tanto, reunió aportes que reflexionaron sobre los regímenes de producción audiovisual en el campo etnográfico, enfatizando la importancia del carácter dialógico y compartido de las investigaciones; así como dio cuenta de diversos aspectos teórico-metodológicos de las producciones con/desde imágenes en antropología.

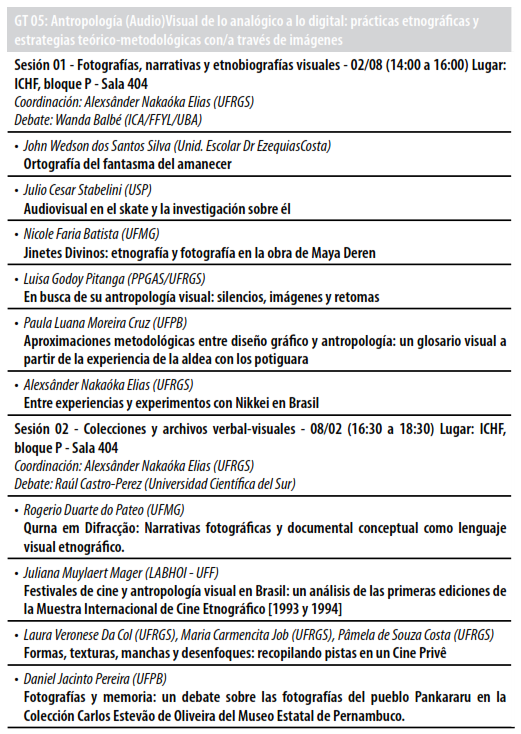

El GT incluyó la presentación de 35 resúmenes, que ocuparon 5 sesiones, número máximo de reuniones permitidas por el comité organizador de la XIV RAM, y fueron, efectivamente, 21 trabajos presentados y debatidos por nosotros/as (ver cuadros 1 y 2, al final del texto). La aceptación del mayor número posible de propuestas se debió a la calidad de las investigaciones presentadas, aunque esto generó una gran demanda de trabajo y cierta limitación del tiempo destinado a los debates e intercambios, fundamentales en estos espacios de encuentro académico. A esto se sumaron las numerosas dificultades técnicas que se repitieron durante la organización de grupos de trabajo, talleres, simposios y minicursos. En nuestro caso, la ausencia de algunos equipos de audio y sonido o el mal funcionamiento de los existentes provocaron grandes retrasos en el inicio de las sesiones, que, de por sí, ya contaban con un tiempo muy limitado; como así también por ser imprescindibles para un GT centrado en la imagen y en la antropología (audio)visual. En ocasiones, contamos con la mitad del tiempo original; y, particularmente, en la última sesión, tuvimos que abandonar el aula antes de que comenzara el debate, a pesar de que el evento ya había terminado y había muchas otras disponibles.

Sin embargo, dada la relevancia de los trabajos y la seriedad de los/as investigadores/as y los/as participantes, no dejamos que eso nos afectara y decidimos colectivamente terminar el GT en el paseo marítimo de la Universidad Federal Fluminense (UFF), dialogando frente a un hermoso atardecer, manera afectuosa, poco común e intensa de dar cierre a nuestra discusión y despedirnos de ese encuentro académico. Si repasamos la experiencia de esos días no es tanto por una voluntad de marcar las dificultades de este evento particular, sino más bien de repensar aquellas condiciones de producción (económicas, políticas y disciplinares) que afrontamos cotidianamente desde este ¿«campo»?, ¿«subdisciplina»?, ¿«modos de hacer antropología»? en nuestras universidades del Mercosur. Al mismo tiempo, tiene que ver con la posibilidad de actualizar el carácter convulso, pero también potente, sugerente y valioso que tuvo el GT, y proponer esa clave de lectura para los artículos que integran el siguiente dossier que, llevando el mismo nombre, da continuidad, profundiza y circula aquellas discusiones gestadas en/desde el Sur.

En «Imagen generada por la inteligencia artificial en la escritura antropológica», Juliane Cristina Helanski Cardoso problematiza el papel de las imágenes producidas por la inteligencia artificial (IA) en la antropología visual, mostrando las posibilidades y desafíos éticos y políticos de representar identidad y experiencia. Helanski Cardoso también cuestiona la neutralidad tecnológica de las imágenes generadas por «más que humanos», al proponer examinar críticamente las historias incorporadas en las categorizaciones en tanto pueden, en sus palabras, «perpetuar los prejuicios y las relaciones de poder».

En el artículo «Invirtiendo la mirada: antropología fílmica y compartida con la familia “Sánchez Restrepo” del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, Colombia», Alejandro Escobar Hoyos realiza, en simultáneo, un análisis sobre el hacer cine y trabajo etnográfico compartidos, recuperando la relación de investigación entablada con los hermanos Javier y Andrés Sánchez durante varios años y la producción documental de Recampesinización (2018) y Doña Consuelo (2023). El autor reflexiona sobre las potencialidades de la antropología y la imagen audiovisual en el contexto rural -puntualmente, en un proceso de lucha por la tierra y recampesinización-, destacando la capacidad del imaginario personal de los sujetos y su creación de perspectivas sobre el mundo. Así, «[l]as narraciones asumen el papel de agencia a medida que crean y generan significados». En su recorrido, Hoyos también revela la singular figura de la antropóloga-cineasta colombiana Martha Rodríguez, quien muestra cómo esta convergencia en el trabajo etnográfico puede ser una forma de compromiso político y vínculo con la comunidad.

Arthur Leonardo de Lima Pereira y Lisabete Coradini firman conjuntamente «Mapa afectivo de Bairro das Rocas - Natal, Brasil», un trabajo realizado con el Centro de Antropología Visual (NAVIS) de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). Ambos construyen, de manera provocadora, un «mapa afectivo», con el objetivo de «abrir espacios para narrativas contrahegemónicas» en contextos urbanos marcados por tensiones y disputas políticas, pero también epistémicas. Para ello, dialogan con múltiples campos de estudio, dinamizando, de manera colaborativa y compartida, conceptos y prácticas diversas como el relevamiento de memorias y saberes locales a través de caminatas y derivas por la ciudad, el análisis crítico de acervos visuales y digitales, la producción de escritos y dibujos situados, o el mismo ejercicio afectivo cartográfico de montajes, desmontajes y remontajes de mapas.

En una aproximación similar -crítica, creativa y visual- en relación con los modos de estar/hacer en el espacio urbano, João Vítor Velame presenta «Un cuaderno (etno)gráfico: reflexiones sobre los procesos de creación, invención e imaginación en la construcción de una (etno) grafía dibujada sobre los carritos presentes en un mercado público brasileño», enfocando, específicamente, en el uso de objetos (o «cosas») con ruedas. En este artículo, el autor subraya la potencia del dibujo como estrategia metodológica que habilita el encuentro entre el mundo real y el imaginario: por un lado, las iconografías revelan las historicidades de los objetos con ruedas; por otro, las propias líneas (o grafías) se trazan en y por fuera del trabajo de campo a partir de las memorias y relecturas de los diarios que registran la experiencia etnográfica.

Nicole Faria Batista, en «Olualê Kossola y Zora N. Hurston: apuntes sobre oralidad, imagen y etnografía», resalta las posibilidades de articular el hacer etnográfico con formas sensibles de expresión como la escritura literaria, las imágenes y el protagonismo de la oralidad en los textos. Así, la autora analiza las imágenes y el texto etnográfico producidos, hacia fines de 1920, por la importante antropóloga Zora Neale Hurston (mujernegra) junto con Olualê Kossola, considerado uno de los últimos africanos que sobrevivió a la trata de esclavos en Estados Unidos. Aquí se presenta la «antropología griô» de Hurston como una estrategia para describir lugares, situaciones y personajes que confieren subjetividad densa, creatividad y expresividad al «pueblo negro en diáspora», «arrojando luz sobre las formas en que la alianza entre imagen, escritura y oralidad comprende rasgos de la metodología innovadora de la autora».

Ahora sin más, siendo una revista en español que se abre a la interculturalidad académica con este dossier especial con artículos en portugués, esperamos que el presente sea una referencia teórica-metodológica y experimental actualizada del trabajo académico en la materia que nos convocó y nos convoca.