a vida de uma pessoa é a soma de suas trilhas,

a inscrição total de seus movimentos, algo que pode

ser traçado ao longo do chão.

RoyWagner (1986)

Introdução

Carrinhos de mão, carrinhos de armazém, carrinhos de geladeira, carrinhos de catadores, carrinhos de supermercado, dentre outros dos mais variados tipos de instrumentos com rodas fazem parte do cotidiano das cidades sul-americanas, presentes também para além de nossas fronteiras físicas geográficas. Estes instrumentos com rodas, ou estas «coisas» com rodas, parafraseando Tim Ingold (2012), fazem parte da realidade de diferentes atores sociais (catadores, feirantes, fregueses, fretistas, ambulantes, pessoas em situação de rua etc.) gerando e ganhando sentidos no âmbito de esferas mercantis, tais como as feiras livres e mercados públicos.

Venho trabalhando a partir de uma perspectiva de um fazer-cidadeem-rodas (Velame, 2023), sendo possível compreender as «relações de poder» (Foucault, 2003) dentro destes ambientes de trocas entre diferentes atores sociais a partir do uso destes instrumentos significativos para «os habitantes da urbe em torno de uma cultura comum ancorada em tratados» (Garcés, 2019, p. 245).

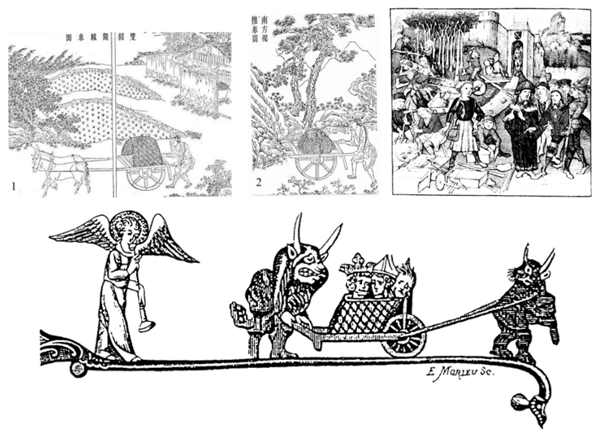

Estes instrumentos sóciotécnicos muitas vezes se tornam invisíveis por serem «um conjunto de objetos a priori banais» (Bonnot, 2002), os quais banalizamos, mas que possuem por trás de si uma rede de significados e uma longa historicidade. Os primeiros registros de carrinhos aparecem dentro do contexto cultural chinês, sendo possível observar que estes instrumentos, durante os anos, ganharam modos de uso e sentidos de acordo com a demanda de cada cultura, sendo adaptados e reelaborados de acordo com a demanda sociotécnica e as condições socioespaciais distintas.

Estes instrumentos podem ser observados nos espaços das feiras-livres e mercados públicos. As feiras livres são espaços mercantis de trocas e de compras nos quais temos uma variedade de estilos de acordo com cada cidade brasileira, de forma que existe uma variedade de feiras brasileiras (feira-livre, feira orgânica, shopping-chão, feiras fluviais, feiras de beira de estrada, entre outras das mais variadas formas de mercantilização), assim como existem os mercados públicos de cidades de diferentes portes, estes ambientes de troca «são grandes palcos artísticos de um fazer local e cultural que nos revelam um pouco mais sobre nossas vidas, nosso tempo e espaço» (Amorim e Velame, 2023, p. 243).

Nesta lógica, dentro dos percursos na cidade, vidas se entrelaçaram nestes centros de trocas, observa-se que a cidade é também um lugar dos «marcadores das diferenças sócio-espaciais e culturais que se estabelecem dentro e nas fronteiras das cidades» (Mendonça, 2009, p. 143) dentro e fora dos espaços mercantis. Adentrar nos debates que permeiam as questões ligadas às feiras livres, aos mercados públicos e às trocas de bens, nos convida a trilhar por caminhos das teorias clássicas antropológicas (Lévi-Strauss, 1996; Malinowski, 1922; Strathern, 1999; Mauss, 1925). No Brasil, esta temática vem cada vez ganhando mais espaço nos debates acadêmicos; a título de exemplo, as pesquisas de Vedana (2008), Tavares (2005); Gonçalves e Abdala (2013), Nascimento (2017) e Araújo (2019), assim como minha própria pesquisa sobre o Mercado Santo Agostinho (Velame, 2020), localizado em Rio Tinto-PB, Brasil.

Durante o período de dois anos (2021-2023) realizei uma série de estudos iconográficos sobre estes instrumentos, assim como produzi uma série de desenhos (etno)gráficos sobre os usos e sentidos atribuídos às rodas em um mercado público brasileiro da cidade de João Pessoa-PB. Esta pesquisa foi realizada no bairro dos Estados, localizado na Zona Norte da capital pessoense, onde se encontra o Mercado Público dos Estados, o qual foi fundado no ano de 1973.

O propósito deste ensaio é refletir visualmente sobre os processos criativos na construção de uma (etno)grafia desenhada, permitindo apresentar o desdobramento de uma pesquisa de mestrado. Trata-se de uma reflexão a partir de uma pesquisa etnográfica realizada dentro da linha de pesquisa Etnografias Urbanas2 do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba (PPGA/UFPB). Fomentado de reflexões criativas e empolgantes durante a XIV RAM - Reunião de Antropologia do Mercosul no âmbito do GT 05: Antropologia (Áudio)Visual do analógico ao digital: práticas etnográficas e estratégias teórico-metodológicas com/por imagens.

Tratando-se de uma pesquisa de cunho etnográfico, a partir da observação participante e de um «olhar disciplinado para ver a cidade» (Uriarte, 2013) e a criação de desenhos etnográficos na coleta de relatos orais e histórias de vida desenhadas, metodologicamente, o processo de desenvolvimento desta pesquisa se tratou de uma etnografia acompanhando diferentes atores sociais em seu cotidiano. Tomo como ponto de partida as pesquisas de Aina Guimarães Azevedo (2016a, 2016b), Karina Kuschnir (2014a, 2016b, 2018c), Tim Ingold (2007) e Michael Taussig (2011), entre outros pesquisadores que inspiram pensar o desenho como ferramenta de pesquisa.

O uso do desenho como ferramenta metodológica leva ao encontro entre o mundo real e o imaginário, de linhas desenhadas em locus e fora do campo de pesquisa a partir de lembranças e releitura dos meus diários de campo. A etnografia realizada se constitui a partir da observação participante, tratando-se de tecer uma experiência no mundo por meio de uma etnografia multissituada (Marcus, 1995), em que partindo de um campo de pesquisa é possível realizá-lo em multilocalidades, tendo em vista que os atores sociais que utilizam dos instrumentos com rodas estão em constante movimento entre ambientes.

Dividi este ensaio em duas seções; na primeira seção apresentarei uma série de iconografias que demonstram os instrumentos com rodas em pinturas apresentando uma historicidade sobre os carrinhos; a segunda seção tem como objetivo apresentar um caderno imagético dos desenhos realizados durante o campo de pesquisa; seguindo, então, para as considerações finais.

Investigando os instrumentos com rodas a partir de iconografias

Os primeiros registos de carrinhos de mão aparecem em uma série de gravuras no contexto chinês. Antje Richter (2004) em «Coming Home with Riches: The Wheelbarrow as an Auspicious Motif in Popular Chinese Prints», apresenta a partir de iconografias e fotografias3 a evolução técnica destes instrumentos, evidenciando que foram utilizados de diferentes maneiras, seja para o transporte de passageiros, para a comercialização de mercadorias, para a agricultura, para construções, e até mesmo em ações de transporte das riquezas de imperadores, podendo ser visto como «símbolo auspicioso de prosperidade e avanço social» (Richter, 2004).

Estes instrumentos eram capazes de rolar entre diferentes solos, para M. J. T. Lewis (1994) «historiadores da tecnologia dão como certo que o carrinho de mão era desconhecido na Europa antes de aproximadamente 1200 d. C., enquanto na China ele era usado, como mostra Joseph Needham, talvez desde o século I a. C.» (Lewis, 1994, p. 453). Outros exemplos de carrinhos podem ser vistos no contexto feudal (476-1453), época marcada pelas Cruzadas e Inquisição, pelo feudalismo e pela influência religiosa no contexto da Idade Média, assim como aparecem em formas de imaginar e criar gravuras no contexto religioso.

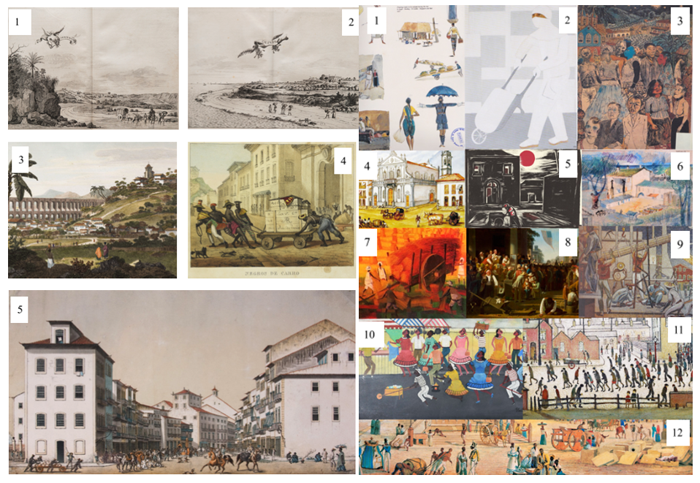

No Brasil, os instrumentos com rodas aparecem nos tempos coloniais sendo utilizados na escravidão por carregadores, cocheiros e carroceiros, «escravos carregadores colocados ao ganho» (Terra, 2007, p. 102) para transporte de mercadorias, fato observado a partir dos registros pictóricos de viajantes, naturalistas, exploradores, cronistas, pintores, etnógrafos, entre outros. Portanto, por meio de diários de viagens, pintores, em sua maioria europeus, representaram o Brasil colonial a partir de suas visões de mundo, sendo possível observar os instrumentos com rodas nas pinturas realizadas entre o período do Brasil Colônia (1500 a 1822),

Porém, estes instrumentos também estiveram presentes a partir de recortes iconográficos de pinturas, ilustrações e xilogravuras realizadas por artistas estrangeiros (Thierry Frères, Emil Bauch e De Bret, primeiro bloco de imagens abaixo) e brasileiros (segundo bloco). Na ordem das obras escolhidas, estão disponíveis: 1. Carybé [1977]; 2. Djanira da Motta Silva [1974]; 3. Carybé [1940]; 4. Richard Bate, [século XIX]; 5. Oswaldo Goeldi [1954]; 6. Eleutheria Stephan [1969]; 7. Enrico Bianco [1978]; 8. George Caleb Bingham [1854-55]; 9. Carybé [1966]; 10. Heitor dos Prazeres [1964]; 11. L. S. (Lawrence Stephen) [1930]; 12. Armand Julien Pallière [1833].

As iconografias abaixo, retratam os carrinhos sendo utilizados a partir das mais diversas técnicas e expressividades sobre os usos das rodas no cotidiano. Estes registros apresentados são uma pluralidade de imagens que retratam o uso dos instrumentos com rodas nas experiências e trajetórias sociais, muitas das quais ainda podem ser vistas atualmente.

FIGURA 2. O primeiro bloco representa recortes iconográficos do sítio eletrônico Brasiliana Iconografia, apresentando os usos de instrumentos com rodas durante o período colonial. E o segundo bloco apresenta uma colagem realizada de obras artísticas que possuem diversos instrumentos com rodas sendo utilizados a partir de diferentes recortes temporais.

Uma etnografia desenhada: os usos dos instrumentos com rodas no Mercado do Bairro dos Estados e em seus arredores

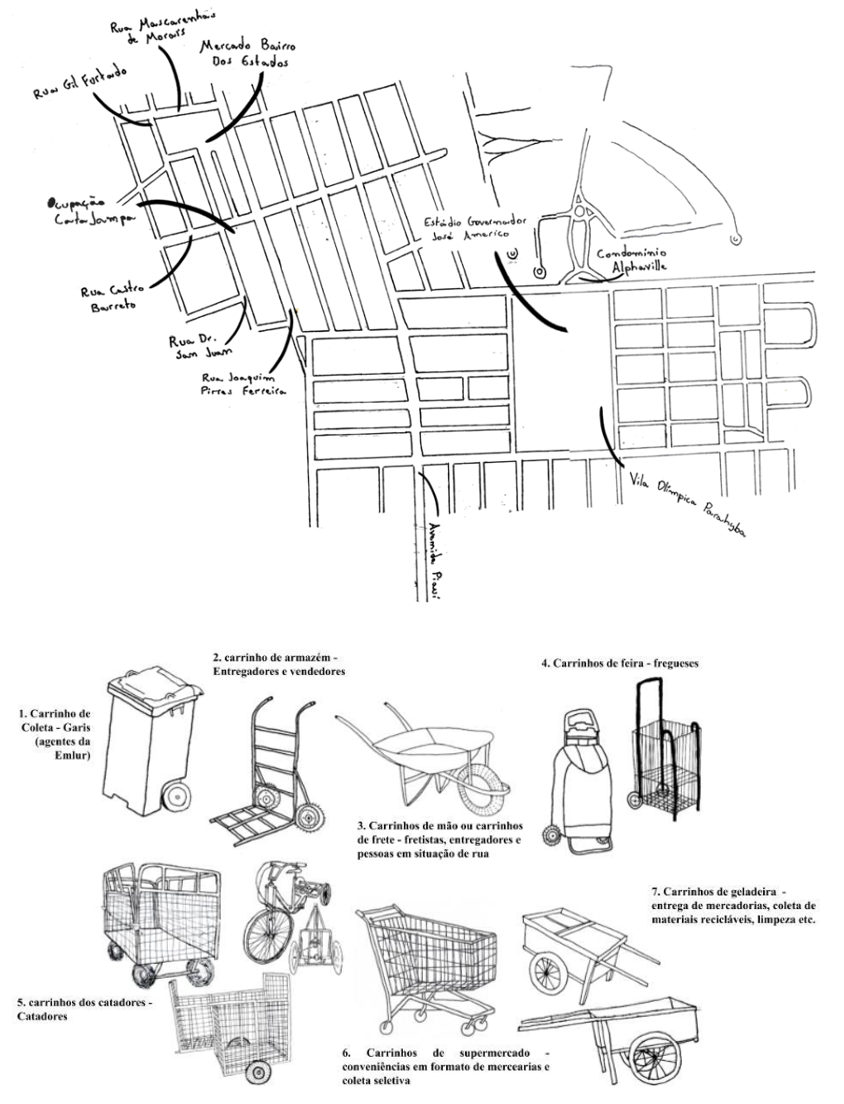

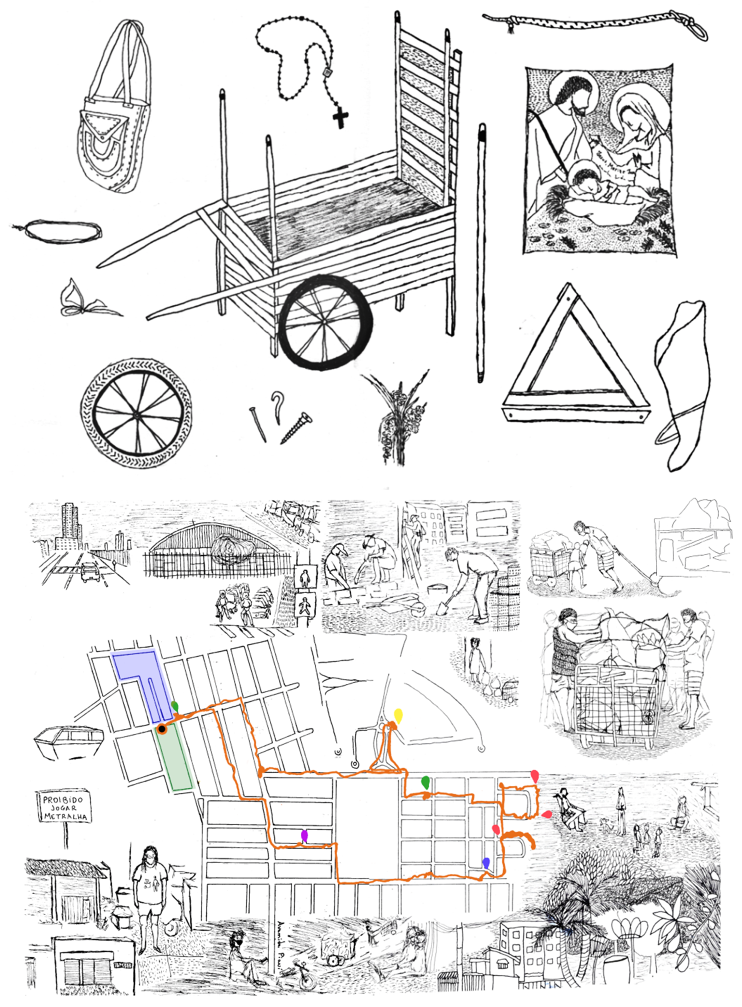

A seguir apresento oito desenhos etnográficos para apresentar as personagens da pesquisa e os seus instrumentos com rodas, os usos e finalidades que cada ator social faz deste instrumento em suas vidas cotidianas. Passamos a pensar «desenhativamente» (Kuschnir, 2016) a etnografia, de forma que as legendas oferecem um ou mais elementos a serem observados em cada desenho. Tratando-se de utilizar o desenho como proposta metodológica, a linguagem é a ferramenta principal de se montar as narrativas aqui apresentadas. Para a criação dos desenhos utilizei grafite 4B e nanquim, Folha 27 × 25 cm, 180 g/m2; todos os desenhos foram devidamente escaneados e editados utilizando do aplicativo GIMP 2.0.

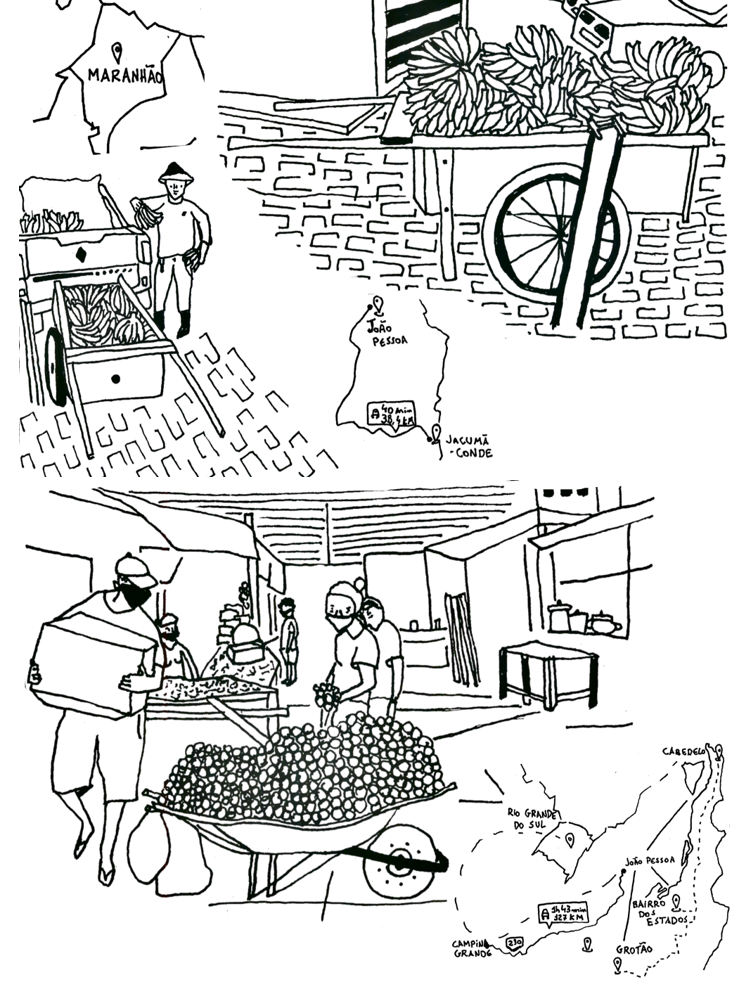

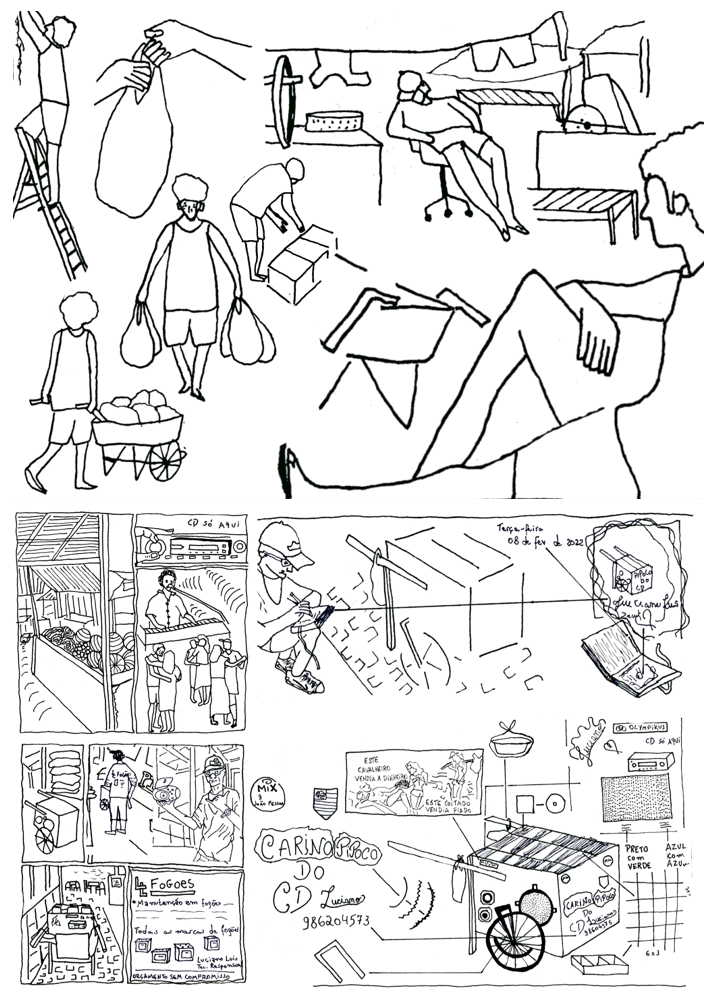

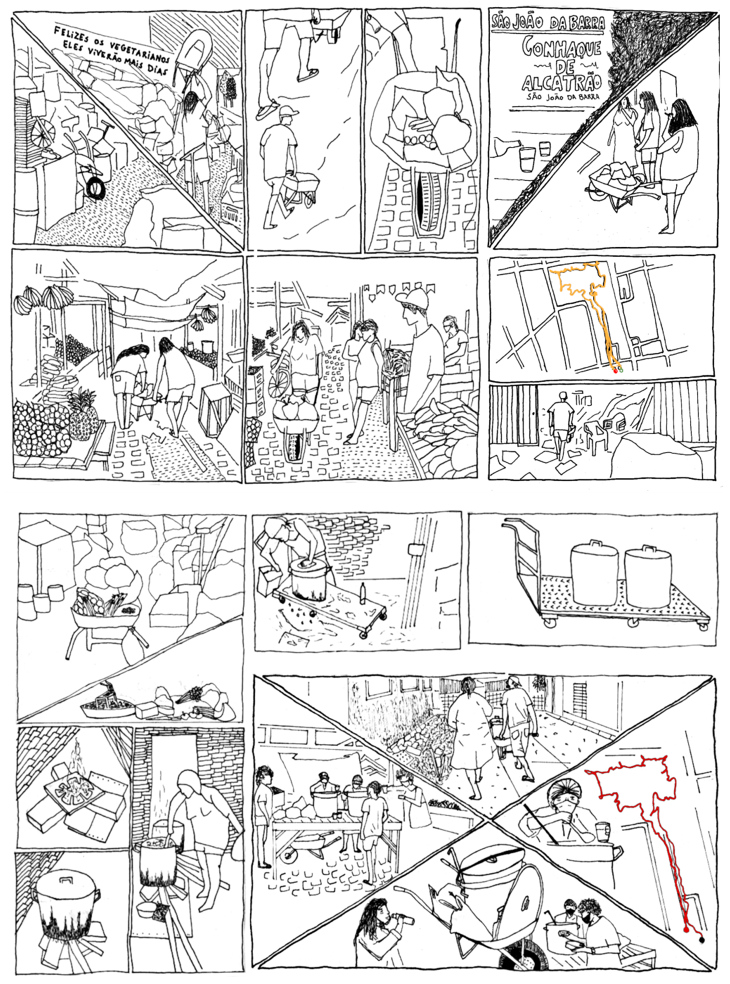

Os desenhos estão organizados na seguinte ordem: No primeiro apresento um desenho localizando o mercado público do Bairro dos Estados e os carrinhos que foram observados durante o campo de pesquisa. No segundo desenho, apresento um carrinho de madeira utilizado para coleta de materiais recicláveis carregado de simbolizações e apresento uma etnografia-multisituada a partir da circulação de um carrinho de catadores no bairro dos Estados. O terceiro desenho descreve um vendedor de bananas da cidade de Jacumã-PB e um vendedor de maçãs. O quarto relata as rodas a partir de dois atores sociais atuantes no mercado público: no primeiro desenho, utilizo da imaginação (tratase de uma fabulação, um homem em situação de rua olhando para si mesmo a partir de todas as atividades as quais observei ele realizando durante o campo de pesquisa) para apresentar uma pessoa em situação de rua, conhecida localmente como o «faz tudo», e o segundo desenho um vendedor de CDs. Por fim, o último desenho descreve a rotina de um grupo de catadores localizados atrás do mercado público na realização de uma ação social na distribuição de um sopão.

Os desenhos representam como os instrumentos com rodas constroem sentidos e fazem parte da vida de diferentes atores sociais no Bairro dos Estados, localizado na cidade de João Pessoa - Paraíba. Simultaneamente, levam à reflexão de como estes instrumentos podem ser reconhecidos em outras cidades.

Nota. Acervo: João Vítor Velame (2023).

FIGURA 3 E 4. Desenho topográfico do Mercado Público do Bairro dos Estados e seus arredores (superior) e os instrumentos e coisas com rodas presentes no mercado público (inferior).

Nota. Acervo: João Vítor Velame (2023).

FIGURA 5. Carrinho de madeira de uma catadora de materiais reutilizáveis e recicláveis (superior) e a circulação de um carrinho de catadores (inferior)

Nota. Acervo: João Vítor Velame (2023).

FIGURA 6. De Jacumã para o mercado dos estados e para o Maranhão - o repasse de cachos de bananas (superior) e «Ôôô a ma-a--a-ç-ã-ã-ã... Cinco reais. Cinco! Cinco reais...» (inferior).

Nota. Acervo: João Vítor Velame (2023).

FIGURA 7. O «faz tudo»: uma pessoa em situação de rua (superior) e entre conserto de geladeiras e um carrinho de CDs.

Nota. Acervo: João Vítor Velame (2023).

FIGURA 8. Um grupo de catadores localizados atrás do mercado público a ação social de distribuição de um sopão realizada no espaço do mercado público, pelos catadores da CATAJAMPA e ACATAVALE.

Nesta (etno)grafia desenhada apresentei um fazer-cidade-em-rodas a partir dos usos e sentidos que cada ator social atribui a estes instrumentos, observando-se uma série de possibilidades, meios e caminhos vividos por diferentes atores sociais em que as vidas se entrelaçam. Desenhar nos faz lembrar daquilo que ficou guardado em nossas memórias. Os desenhos e legendas apresentados acima tiveram como objetivo despertar um olhar sensível e poético sobre o movimento, os usos e sentidos dos instrumentos com rodas, e demonstram a possibilidade de ricas descrições por meio de uma etnografia realizada a partir da produção de desenhos.

Considerações Finais

Refletir visualmente e a partir da criação de desenhos foi o que inspirou a criação de um caderno imagético. Em cada seção observamos como as imagens capturam nosso olhar e nos apresentam uma rica dimensão da vida em um fazer cidade-em-rodas. A partir do primeiro bloco de iconografias foi possível concluir que os instrumentos com rodas fazem e fizeram parte do avanço técnico e tecnológico atravessando séculos desde o seu surgimento.

Em seguida, nas iconografias no contexto brasileiro, foi possível observar que estes instrumentos com rodas aparecem em uma série de quadros de artistas nacionais e internacionais, podendo ser possível observá-los em diferentes dimensões da história da arte, assim como observa-se que as imagens são carregadas de símbolos e de intenções. Antes mesmo dos registros realizados em nível nacional, as rodas apareciam nas pinturas durante o Brasil colonial.

Em suma, fazer uma etnografia sobre as rodas foi também encontrarse em movimento, seguindo as rodas, seguindo as pessoas, seguindo as mercadorias etc. Foi por meio de uma etnografia desenhada que pude observar um fazer-cidade-em-rodas adentrando em dimensões ricas da vida cotidiana de um espaço público urbano e seus arredores. Foi utilizando a criatividade e experiências criativas durante o campo de pesquisa que estes desenhos foram se consolidando e revelam aspectos culturais brasileiros.