Introdução2

Neste trabalho procuro pensar minha experiência de campo na pesquisa «Recampesinização: uma etnografia audiovisual da luta pela terra no Cario, Valle del Cauca, Colômbia» realizada no programa de pósgraduação em antropologia social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim, procuro mobilizar categorias como representação, filme etnográfico, etnobiografia e decolonialidade.

Desta forma, considero absolutamente necessário trazer em um primeiro momento uma pequena introdução ao leitor sobre o contexto Colombiano, sobre o conflito armado interno o qual esta marcada por um grande problema de controle e acesso pela terra. Em um segundo momento, procuro aprofundar minha experiência de campo principalmente a partir do filme «Recampesinización - salvando o campo», o qual foi ponto de partida para conhecer a comunidade e o filme «Doña Consuelo», o qual foi um resultado da pesquisa do mestrado que faz parte de uma continuidade de trabalhos sonoros e imagéticos, tema de grande importância para a tese de doutorado. Por último, em um terceiro momento trago as conclusões e a importância de refletir sobre o filme etnográfico como escrita compartilhada.

Contexto Colombiano

Neste primeiro momento sobre o contexto colombiano, destaco os pensamentos do sociólogo Alfredo Molano Bravo, que menciona no seu texto «Fragmentos de la história del conflito armado (1920-2010)» como o conflito armado começa com a violência associada aos fatores originários do controle sobre a terra e sobre o estado (Molano, 2015). Assim, as investigações em torno da violência têm a ver com as profundas divergências em relação ao acesso e ao aproveitamento da terra. Este é um tema aprofundado por vários autores e só demonstra que a desigualdade com relação ao uso da terra é um fator desencadeado da violência e do conflito social e armado na Colômbia (Fajardo, 2002).

O conflito colombiano é um dos mais longos do continente, segundo o governo da Colômbia e o «Registro Único de Víctimas» (RUV), o qual tem um total acumulado histórico de quase 8.219.403 (oito milhões, duzentos e dezenove mil e quatrocentos e três) vítimas de deslocamento forçado devido a eventos ocorridos de 1985 a 31 de dezembro de 2021, sendo a Colômbia uns dos países com mais deslocados internos no mundo. O realocamento das comunidades camponesas só se tornou possível com a determinação da Resolução n.º 01751 de 11 de dezembro de 2006 do Ministério da Agricultura e do INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Dessa maneira, as comunidades camponesas voltaram ao campo em um processo de restituição de terras, uma política do Estado para atingir as vítimas do conflito colombiano (Hoyos, 2022).

Assim, em 2006, no município do Cairo, no estado do Valle del Cauca na Colômbia, houve um interessante processo de restituição de terras, com camponeses advindos de 11 estados. Foram cerca de 50 famílias atingidas pelo fenômeno do deslocamento forçado e que queriam reconstruir suas vidas em um novo território. Neste sentido, as comunidades camponesas vítimas do conflito armado, que após longos anos de deslocamento tiveram o direito de serem realocadas, foram beneficiadas com um pequeno lote e um projeto produtivo de reassentamento no campo (Hoyos, 2022). Esta medida tem como efeito uma reparação dada a milhões de camponeses, afrodescendentes e indígenas que vivenciaram um dos conflitos mais longos do continente.

Diante deste contexto, cabe destacar que no município do Cairo há um processo de realocamento. Este é chamado pela associação de deslocados «Prédio Argentina» de «recampesinização», que tem ocorrido há 20 anos com famílias que vêm de diferentes estados da Colômbia (Hoyos, 2022). Meu primeiro contato com a associação de deslocados foi por meio do filme com o mesmo nome, «Recampesinización - salvando o campo», em 2018. Desde essa data tenho uma relação com a comunidade, principalmente com a família Sanchez-Restrepo, em especial com os irmãos Sanchez Andrés e Javier, que participam da produção e direção dos trabalhos fílmicos. Assim, a família Sanchez abriu as portas de sua casa para a convivência comigo, e tenho tido um relacionamento mais próximo e de diálogo continuo.

Entrando em campo ou voltando ao campo

Para referir a minha entrada em campo, ou o «estar lá», vou mencionar minha participação no filme «Recampesinización - salvando o campo» (direção: Javier Sanchez, 1h04m08s, 2018)3, para o qual fui convidado como diretor de fotografia, meu ponto de partida e entrada em campo. Tanto o filme como a comunidade apresentam a questão do deslocamento na Colômbia, mas sobretudo a volta ao campo, ou recampesinização4.

Uma grande reflexão que traz Geertz (1988) é sobre o espaço entre o «estar lá» (a experiência do campo) e o «estar aqui» (o ambiente académico). Geertz argumenta que o verdadeiro desafio da antropologia não é apenas a coleta de dados, mas sim a tradução dessas complexidades de maneira significativa para o público. Desta forma, podemos pensar que a etnografia é mais do que um relato seco e factual, é uma interpretação que cria significado e contexto a partir de uma realidade social complexa. A etnografia, então, torna-se tanto uma forma de conhecer quanto uma maneira de comunicar esse conhecimento. Sendo assim, considero necessário analisar, interpretar e refletir tanto sobre meu trabalho de campo como também sobre as produções audiovisuais feitas em conjunto com a comunidade.

Quanto à questão de autoridade e autoria, temos que mencionar que a produção do filme foi um processo compartilhado e dialógico principalmente com os irmãos Sanchez. De igual maneira foram feitos outros trabalhos audiovisuais que estão implicados com a própria pesquisa. Durante a minha graduação de licenciatura em Comunicação na Universidade de Tecnologia de Pereira, na Colômbia, conheci os irmãos Sanchez participando principalmente de cineclubes e festivais de cinema. Depois, em 2018, fui chamado para participar do filme, o qual faz parte de uma série de trabalhos que utilizam a imagem como estratégia para produção, divulgação e circulação de experiências coletivas sobre o processo recampesinização. Por exemplo, muralismos, ensaios fotográficos e, claro, o audiovisual (Hoyos, 2022).

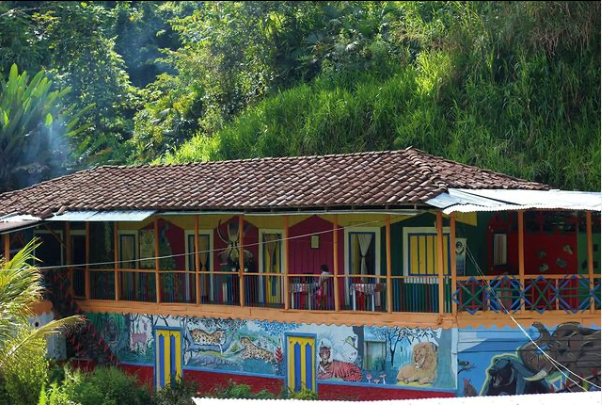

Desta forma, a produção audiovisual tem um forte conteúdo político e discursivo, e igualmente demostra o interesse da própria comunidade pelo uso dos meios audiovisuais como forma de representar e visibilizar dito processo. Javier Alonso Sanchez é o diretor do filme, e Andrés Sanchez o produtor. Os irmãos Sanchez e sua família fazem parte da associação de deslocados «Prédio Argentina» e, consequentemente, do processo político e organizativo da mesma. Desta forma, cheguei em julho de 2018 na casa das cores para a realização do filme -- o nome da casa é porque esta cheia de murais e grafitis sobre o processo de voltar ao campo ou recampesinização (Hoyos, 2022).

A gravação do filme teve duração de uma semana e o seu objetivo era registrar a memória e narrar o processo do deslocamento forçado e sua posterior chegada ao Cairo, como também suas expectativas e dificuldades na atualidade. Fomos de casa em casa fazendo a filmagem das narrativas e histórias, das famílias que conformam a associação. Foi de grande ajuda a relação dos habitantes com Andrés e Javier. Não tivemos problemas nenhum nos momentos das gravações, mantendo uma convivência amena antes e depois de cada filmagem. Os camponeses mostravam suas plantações, seus roçados, seus jardins e suas casas, e com esta experiência podemos observar o sentido de pertença e luta pela permanência no campo por parte da comunidade (Hoyos, 2022).

Cabe destacar que o planeamento das gravações, como o roteiro, perguntas e tomadas, partiram principalmente de Andrés e Javier. A comunidade sempre dava sugestões de onde filmar e expuseram suas próprias histórias, as quais gostariam de serem narradas para o filme. Para mim, o principal aporte foi na direção de fotografia, desde o trabalho com a camêra até a composição do enquadramento. A realização do filme foi um processo compartilhado em que Javier e Andrés me disseram o que gravar, elaboraram as perguntas e sugeriram os rumos da montagem. Este último processo, da montagem, foi feito durante as noites, em que assistimos juntos as filmagens, escolhemos as tomadas, a música, a narrativa e a estética do documentário (Hoyos, 2022).

De igual modo, ao ouvir as histórias é possível perceber as grandes diferenças regionais e tradições culturais que são objeto de discussão na adaptação ao novo território, bem como as novas relações sociais com outras famílias deslocadas e com os habitantes do município anfitrião (Hoyos, 2022). O filme tinha como objetivo demostrar as diferenças regionais e a adaptação ao novo município. Além deste, a convivência de Andrés e Javier com a comunidade foi fundamental, assim como os encaminhamentos das perguntas, já que cada habitante tinha uma história em específico que era preciso apresentar. Continuamente discutíamos em conjunto as tomadas para pensar como os trechos a seriam usados durante a montagem.

Nota. Fonte: Javier Alonso Sanchez.

FIGURA 2. Por trás das câmaras do filme, 2021, Fotografia digital.

Minha segunda entrada em campo foi nos primeiros meses de 2022. Neste encontro, reafirmamos a confiança e diálogo mantido durante anos. Participei de mutirões, manutenção de plantios, processamento de ervas e acompanhamento em feiras. No trabalho de campo pude observar como a família mantém e faz parte do processo de recampesinização. Durante este trabalho de campo foram usados os recursos da fotografia e do gravador de voz como ferramentas de pesquisa, no qual também realizamos um ensaio visual publicado na III mostra digital de ensaios visuais do (NAVIS)5. A partir disso foram feitos outros trabalhos audiovisuais resultados deste segundo encontro. Cabe destacar o filme «Dona Consuelo»6 como produto dessa troca, que narra história de vida da mãe dos irmãos Sanchez e evidencia a luta pela terra e a vida quotidiana no campo na casa das cores.

Para continuar as reflexões sobre autoria, Geertz (1988) nos auxilia com questão de «o que é um autor na antropologia». O autor argumenta que a antropologia deve ser entendida como uma forma de expressão literária, escrevendo que «O que somos, o que fazemos e por que fazemos não pode ser separado do que escrevemos, como escrevemos e para quem escrevemos» (Geertz, 1988, p. 33).

Desta forma, se encontra a necessidade de entender a antropologia não apenas como uma ciência, mas como uma forma de expressão literária e imagética. Igualmente nos leva a refletir sobre o papel do autor na produção do texto ou imagens etnográficas e a natureza da autoria em si. Geertz (1988) também nos leva à reflexão sobre autoria que ao mesmo tempo se refere ao problema da identidade do autor, sendo este um tema longo na etnografia, e é apresentado como um problema de ordem epistemológica, e não de ordem narrativa.

Outro ponto importante a que James Clifford chama a atenção são os modos de autoridade etnográfica. Aqui destacamos o dialógico e o polifônico. O modo de autoridade dialógico entende a etnografia como resultado de «uma negociação construtiva envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais sujeitos conscientes e politicamente significativos» (Clifford, 1998, p. 43). Já o modo de autoridade polifônico rompe com as etnografias que pretendem conter uma única voz, geralmente a do etnógrafo, que propõe a «produção colaborativa do conhecimento etnográfico, citar informantes extensa e regularmente» (Clifford, 1998, p. 54).

Neste sentido, o autor introduz a perspetiva de uma mudança de estilos de descrição cultural, se desfazendo da noção de que o trabalho de campo é uma disciplina singularmente ocidental e uma ciência totalizante. Para Clifford (1998), o desenvolvimento da ciência etnográfica não pode ser compreendido separadamente de um debate político epistemológico mais geral sobre a escrita e a representação da alteridade.

Apesar dos avanços e das reflexões, Clifford (1998) tem seu limite, assim a antropóloga Lila Abu-Lughod discute e critica as proposições anunciadas pelo autor previamente citado. A autora propõe que os antropólogos(as) passem a escrever contra o conceito de cultura, enfatizando um tipo de etnografia do particular que seja capaz de fugir dos problemas das diferenças e das generalizações. A autora também crítica a ausência de feministas e pesquisadoras no texto publicado por Clifford, continuando com os problemas e os dilemas da antropologia, a distinção entre o «eu» e o «outro», presentes no conceito de cultura e nas relações de poder nele presente (Abu-Lughod, 2018)

Desta forma, a autora propõe uma estratégia textual que visa reduzir os efeitos desta divisão hierárquica, dando ênfase a «etnografias do particular». Assim, a teoria feminista ofereceu para a antropologia dois pontos importantes, segundo a autora: Primeiro, o indivíduo é sempre uma construção, nunca uma entidade encontrada ao natural, mesmo que assim pareça. Segundo, o processo de criação de um «eu» por meio da oposição a um «outro» sempre acarreta uma violência repressora e ignorante sobre outras formas de diferença. Por essas razões, a autora propõe experimentarmos etnografias do particular numa tradição continuada de escrita baseada no campo ao contar histórias sobre indivíduos específicos no tempo e no espaço (Abu-Lughod, 2018).

Partindo das ideias sobre representação dialógica, polifónica e compartilhada, da etnografia do particular e da etnobiografia, propomos fazer um segundo filme, neste caso dando destaque na mãe de Javier e Andrés. O filme «Doña Consuelo» traz vários levantamentos que iremos mencionar durante o texto, mas destacamos a importância de contar histórias sobre indivíduos específicos nos apoiando numa etnobiografia, a partir dai conseguimos entender não só a própria história de Maria Consuelo, mas também seu deslocamento, sua posterior volta ao campo e a luta pela terra, questões vivenciadas pela população vitima do conflito colombiano.

Antropologia fílmica compartilhada

Desta forma, a primeira parte do filme «Doña Consuelo» foi a mesma entrevista feita para o documentário «Recampesinización - salvando o campo». Ou seja, decidimos em conjunto com Javier Sanchez usar de novo a tomada de material de arquivo, mas sem cortes. O início, por exemplo, mostra Consuelo arrumando a lenha do fogão e perguntado para o homem da câmera «começo?», ou seja, um jogo de encenação em que demostra também uma agência da câmera.

Esta primeira parte é de grande importância porque narra como foi o deslocamento forçado, e mostra também uma narrativa de interesse para entender o que significa a volta ao campo. Propomos usar a etnobiografia para entender a narrativa e a história de vida do acontecido. Para entender melhor o termo, citamos Marco Antônio Gonçalves, primariamente com o texto Etnobiografia: biografia e etnografia ou como se encontram pessoas e personagens (2012), que menciona que:

O conceito de etnobiografia propõe, necessariamente, uma problematização dos conceitos-chave do pensamento sociológico clássico -como o individual e o coletivo, o sujeito e a cultura- ao abrir espaço para a individualidade ou a imaginação pessoal criativa. O indivíduo passa a ser pensado a partir de sua potência de individuação enquanto manifestação criativa, pois é justamente através dessa interpretação pessoal que as ideias culturais se precipitam e tem-se acesso à cultura (Gonçalves, 2012, p. 9).

Podemos perceber que a etnobiografia procura dar conta da relação do sujeito e da cultura. Assim, é preciso entender como os sujeitos e a sua imaginação pessoal está sempre situada, criando próprias perspectivas sobre seu mundo ao redor. Em outras palavras, podemos pensar a etnobiografia como a individuação criativa dos personagens-pessoas, em que as narrações, em vez de serem neutras, assumem o papel de agência na medida em que criam e geram significados do seu próprio mundo.

Desta forma, percebemos a importância de trazer de novo a etnobiografia de Maria Consuelo tanto no primeiro filme como no segundo. Nesta parte, Maria Consuelo narra o assassinato do seu irmão, e seguidamente há um longo silêncio, em que ela pouco olha para a câmera e vagueia o seu olhar para o fogão a lenha. Nota-se que se encontrava desconfortável ao falar desse acontecimento. Maria Consuelo fala:

saímos para a cidade de Tuluá. Chegamos em Tuluá e lá existia o coliseu de feiras e lá eles receberam muitas pessoas, pois algumas delas tinham família em Tuluá, foram para a casa da família, mas por um longo tempo as pessoas do campo não são vistas na cidade, e sim são vistas no campo. Então eles disseram que vamos olhar como voltamos ao campo naquele momento (Hoyos, 2022, p. 56).

A etnobiografia de Maria Consuelo apresenta a questão da vida no campo. Ela menciona que «a vida é no campo», evidenciando uma postura política na procura de viver no campo e ao mesmo tempo um pertencimento e luta pela terra. Durante a convivência com a família Sanches-Restrepo, observei como a vida cotidiana da família está ao redor da vida no campo, do fogão à lenha, dos cuidados dos animais, dos plantios e da fabricação de produtos naturais de plantas medicinais, como pomadas e azeites essenciais (Hoyos, 2022).

Desta forma, na construção da história de vida, é o narrador que decide o que é relevante ou não para ser tomado como fundamentação de sua narrativa, sobretudo o modo como organiza os eventos e o modo com que se pronuncia ou silencia sobre determinados fatos. Assim, encontramos na etnobiografia de Maria Consuelo uma construção dos fatos em relação ao deslocamento forçado e, consequentemente, da volta ao campo (Hoyos, 2022).

No entanto, no filme existem possibilidades para serem pensadas a partir da «mise en scene», ou seja, aquilo que a imagem deliberadamente oculta ou acidentalmente não pode mostrar. Em outras palavras, podemos pensar na ideia de extracampo. Para André Brasil, o extracampo se refere ao espaço atrás da câmara no qual se abrigam o diretor e sua equipe. O autor ressalta que o extracampo seria

O espaço cinematográfico que merece nossa atenção é o extracampo (ou fora de campo), ou seja, aquilo que não está visível em cena, mas que nela incide. Em uma espécie de tradução cinematográfica do multinaturalismo (tal como vem sendo acionado pela antropologia contemporânea), o extracampo será justamente o que torna permeável, o que permite a passagem, no filme, entre mundos contíguos, mas díspares e incomensuráveis (Brasil, 2016, p. 128).

Igualmente, cabe ressaltar sobre as relações que se estabelecem e nem sempre são visíveis em cena. É preciso pensar o meio no qual a imagem se cria, não mais da separação entre sujeito e objeto, mas na participação e implicação de ambos sujeitos que filma e sujeitos filmados (Brasil, 2016). Desta forma, o trabalho audiovisual perpassa estas questões sobre a implicância dos sujeitos que filmam e sujeitos filmados. Para isto, considero importante aprofundar sobre a antropologia compartilhada também como fonte de inspiração para nossos trabalhos fílmicos.

Para falar de antropologia compartilhada, principalmente no cinema, e antropologia, temos que mencionar Jean Rouch que por sua vez foi mestre da antropóloga cineasta colombiana Marta Rodriguez. Os autores dão destaque em reconhecer a interação entre realizador e a comunidade filmada. Desta forma minha relação com os irmãos Sanchez, como já mencionei, é de longa data, de forma que estamos sempre em diálogo na busca de produzir materiais imagéticos, principalmente fílmicos, para visibilizar a comunidade de forma horizontal, dialógica e compartilhada.

Na segunda parte do filme «Doña Consuelo», Javier Sanchez, em voz off, comenta a premiação que obteve o filme «Recampesinización -salvando o campo» como melhor filme documentário e uma menção sobre a contribuição do filme para o debate sociológico da mostra NUPEPA da USP. Além disto, neste trecho o próprio Javier comenta sobre a realização do filme «Recampesinización», apresenta sua mãe Maria Consuelo e menciona o empreendimento da família de plantas medicinais e azeites essenciais chamado «SABEAE». Este empreendimento ressalta a proposta política de luta pela terra e permanência no campo. Na última parte do filme encontramos a Maria Consuelo em seu sítio, na sua vida cotidiana, representando e ressaltando o trabalho e a luta da mulher no campo.

Nota. Fonte: Instagram NUPEPA. https://www.instagram.com/p/CWOQGVVt3wA/?igsh=amk4enp0NHFxemtp

FIGURA 3. Cartaz da premiação, 2021, arquivo digital.

Desta forma, minha relação com Javier e Andrés, tem sido bastante próxima e compartilhada, decidimos o que filmar, como narrar e sobretudo como fazer a montagem destes trabalhos. O processo da montagem é uns dos mais importantes, em que constantemente estamos em conversa para definir qual vai ser a narrativa e estética dos trabalhos audiovisuais que realizamos.

Considerando a importância da montagem na construção de narrativas, vejo a necessidade de aprofundar os fundamentos teóricos do que significa o ato de montar um filme para ciências sociais. Assim, nos próximos parágrafos será possível elucidar o papel da montagem das imagens na construção de um sentido compartilhado pelos atores sociais envolvidos na produção fílmica.

Logo, cabe destacar o «cinéma vérité», que surgiu nos anos 1920 com Dziga Vertov, mas só veio a ser adotado como uma nova metodologia de filmagem por volta de 1960, com o surgimento das câmeras sonoras portáteis de 16mm, que além de registrar sons e gestos em sincronia, davam ao cineasta maior agilidade. Os pensamentos de Vertov são importantes porque desenvolveram uma teoria da montagem em todo semelhante ao processo de investigação em ciências sociais. Assim, podemos pensar a observação como montagem (construção), a organização dos fragmentos de película em função de índices (hipóteses interpretativas) e a montagem final subordinada a uma ideia geral do filme ou da escrita em antropologia (Peixoto, 1999).

Da mesma forma, Renato Sztutman nos lembra como Rouch sinaliza inúmeras vezes, referindo-se sempre a Dziga Vertov, sobre a inexistência de uma verdade nua, mas também uma verdade fílmica, uma verdade do cinema. Indo além, dizer não para uma verdade visível, senão pela mediação da câmara e sobre como se acessa a essa verdade pelo imaginário ou pela imaginação (Sztutman, 2005). Nos filmes de Rouch vemos essa ideia de antropologia compartilhada, o qual se refere a um delineamento de um compromisso ético com os filmados. Ou seja, o filme etnográfico tornava-se um diálogo entre os nativos e o realizador, que deveria retornar a eles as imagens produzidas.

Neste sentido, a antropologia, a etnografia e o filme podem ser o resultado da interação de personagens, do diretor com a câmera e os seus colaboradores que produziram uma realidade fílmica. Por este motivo, os personagens poderiam influir no destino dos filmes, já que era por todos compartilhado enquanto uma criação.

Quero destacar rapidamente o trabalho da antropóloga-cineasta colombiana Marta Rodriguez, na qual inspiro nosso trabalho de forma teórica e prática. A autora possui uma vasta obra de trabalhos audiovisuais com 17 filmes, os quais abordam relevantes questões da sociedade colombiana desde os anos 1960. Os filmes da cineasta-antropóloga desenvolvem um método que associa a militância política com a observação participante (Hoyos, 2022).

Temos que dizer que o cinema de Marta Rodríguez é o testemunho de uma diretora interessada na história da Colômbia e seus conflitos. Seus filmes registram as vidas dos trabalhadores, dos camponeses, dos indígenas, das comunidades afro que são afetadas pelo deslocamento e pela violência na Colômbia. Ela nos mostra como o fazer do cineasta também pode ser uma forma de compromisso e vínculo com a comunidade (Hoyos, 2022). Desta forma, nossos trabalhos fílmicos buscam apresentar, além do vínculo com a comunidade, um compromisso político em ajudar a permanencia da comunidade neste processo de voltar ao campo, de recampesinização do município do Cairo.

Também cabe ressaltar que a comunidade é produtora de imagens, por meio dos filmes, fotografias e murais que realizam. Cabe destacar os filmes «Recampesinización - salvando o campo» e «Doña Consuelo», que têm participado de 21 festivais de cinema, mostras e eventos acadêmicos, na Colômbia e no Brasil. Javier comenta sobre estas participações dos filmes, o seguinte:

Foi uma grande benção e alegria para nós que o filme circulara e participara em muitos lugares, tendo conquistado esse reconhecimento no Festival de Cinema das montanhas, foi algo muito legal que nos ajudou muito. O que aconteceu no Brasil foi impressionante, foi muito rico porquê e isso também mostra que para fazer as coisas você precisa de uma equipe. Também tem que ter muito carisma para trabalhar com as pessoas para deixá-las ser, foi um trabalho muito importante que foi realizado ajudando a compartilhar e que trouxe vários prêmios e isso nos motivou e nos disse que temos que acreditar no que fazemos e que podemos fazer coisas maiores até porque o filme era interessante mas fizemos com as unhas. Podermos fazer coisas muito maiores e focar no filme porque é isso que nos interessa fazer obras audiovisuais (Hoyos, 2022, p. 100).

Poderíamos pensar o filme num sentido descolonizador em que se coloca a racionalidade e a vida do sujeito em primeiro lugar, de forma que a tecnologia do cinema estaria a seu serviço. Portanto, para pensar a alteridade nas relações de poder entre um «eu» que representa em nome do «outro», é preciso construir formulações que promovam o diálogo e pontos de vista diferenciais, explicitando uma percepção de alteridade (Knopf, 2013).

Igualmente, como nos convoca Spivak, a tarefa do intelectual também transpassa pelas questões de autoria. Spivak nos convida a pensar em como criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido. Ou seja, para que nesse processo de autorrepresentação os sujeitos subalternos também possam realizar o ato de ser ouvido (Spivak, 2010).

Seguindo o argumento, a autora supracitada faz uma crítica aos intelectuais que se tornam «transparentes», o que marca o lugar do «interesse» mantido pela negação, um trabalho que ajuda a assegurar um «novo equilíbrio de relações hegemônicas» e «como o intelectual pode ser cumplice na persistente constituição do outro como a sombra do eu» (Spivak, 2010). A autora menciona que o mais claro exemplo disponível é a violência epistêmica, um projeto amplo e heterogêneo de constituir o sujeito colonial como outro silenciado. Nas palavras da autora:

Devemos acolher também toda recuperação de informações em áreas silenciadas, como está ocorrendo na antropologia, na ciência política, na história e na sociologia, No entanto, a pressuposição e a construção de uma consciência ou de um sujeito sustentam tal trabalho e ira, a longo prazo, se unir ao trabalho de constituição do sujeito imperialista, mesclando a violência epistêmica com o avanço do conhecimento e da civilização (Spivak, 2010, p. 86).

Assim, os filmes provocam reflexões sobre a posição do intelectual póscolonial como sujeito investigador. Spivak nos lembra mais uma vez que o objeto de investigação e parte de nosso projeto de «desaprendizagem» desta forma é sermos confrontados com as perguntas «pode o subalterno falar?» e «pode a mulher subalterna falar?» (Spivak, 2010). Convocamos também para pensar a transparência do investigador e a importância do próprio buscar aprender a falar ao em vez de ouvir ou de falar em nome sujeito historicamente emudecido.

Neste sentido, a descolonização da imagem em termos fílmicos significaria que nesse documentário a câmera passa a ser um personagem ativo da filmagem, deixando-se por vezes aparecer fisicamente no filme ou por meio da evidência de reações à câmera pelas pessoas filmadas. Esse procedimento significa, nos termos do autor indígena Isaac Pinhanta, «ver a pessoa falando com a sua própria palavra» (Bacal, 2009).

Atualmente, os irmãos Sanchez Javier e Andrés e sua família, nesse projeto de autorrepresentação, continuam trabalhando em benefício da comunidade, desenvolvendo pequenos vídeos como oficinas de como plantar, cuidar da roça, o uso de plantas na medicina, como também temas organizativos e de memória. Estes conteúdos são compartilhados no canal no YouTube7 do empreendimento familiar «SABEAE», no qual tem cerca de 135 produções.

Conclusão

Os trabalhos audiovisuais apresentados representam um esforço e uma colaboração de vários anos afim de compreender os significados da condição do camponês no processo de recampesinização, como também questões relacionadas à representação e autorrepresentação do dito processo no audiovisual.

Em conclusão, podemos colocar como central o desafio posto por Geertz (1988) quanto à maneira como vemos a antropologia e os textos antropológicos por consequência o papel do autor na antropologia. Ele nos exorta a «fazer um esforço para tornar a complexidade sensível, e não para a eliminar» (Geertz, 1988, p. 105). Vale considerar a importância da construção compartilhada de nosso trabalho, uma construção que deve ser capaz de se mover entre o «estar lá» e o «estar aqui». Nos referimos também ao campo da antropologia e o filme etnográfico, oferecendo uma maneira entender e comunicar textual e imageticamente a experiência em campo.

Desta forma, as questões sobre autoria sempre são alvo para serem pensadas. No nosso trabalho, a ênfase é a representação compartilhada e dialógica, em especial com os filmes etnográficos com os quais compartilhamos não só autoria, como também observamos a importância na realização de trabalhos imagéticos. Desta forma, podemos pensar o filme etnográfico como encontros calorosos com pessoas reais, assim como essa experiência possibilita «uma compreensão profunda de suas vidas e filosofias».

Para Jorge Prelorán a força de um filme etnográfico estaria justamente na condição de abordar pessoas com nome, sobrenome, opiniões e problemas pessoais com os quais passamos a nos identificar, e não em generalizações como ‘pessoas’, ‘comunidades’ ou ‘sociedades’ (Gonçalves, 2012, p. 28).

A produção do filme foi importante para a comunidade pois a divulgação deste possibilitou uma visibilidade das suas causas políticas. Ao exibir o documentário, os interlocutores percebem que ao assistirem a produção, outras comunidades podem se inspirar para também se motivarem e fortalecerem suas lutas. Além disso, a produção do documentário resultou em um canal do Youtube em que são realizados tutoriais sobre cultivo de café, plantas medicinais e questões rurais. Cabe ressaltar que os interlocutores desta pesquisa se apropriaram da produção audiovisual apostando na visibilidade como forma política. Isto quer dizer que a câmera passa a ser uma forma de produzir narrativas para fora do grupo a partir do momento em que a imagem circula e evidencia as formas de vida a outros mundos. Dessa maneira, observamos a democratização da imagem por parte da comunidade, ou seja, sujeitos políticos no processo de autorrepresentação e de luta pela terra.

Dessa maneira, é possível pensar o audiovisual como uma ferramenta política e de visibilidade na qual a comunidade se apresenta como sujeito de direito. Podemos assim pensar o trabalho do filme etnográfico e o trabalho antropológico como um processo que procura manter um diálogo mediado pelas imagens junto à comunidade, ou seja, junto aos sujeitos da pesquisa.

Igualmente cabe lembrar mais uma vez as ideias de Rouch sobre antropologia compartilhada como «Um método de pesquisa que consiste em compartilhar com as pessoas que, de outro modo, não passariam de objetos da pesquisa. Nós fazemos delas sujeitos, esse fazer do objeto sujeito é que abria caminho para o que veio a ser designado de antropologia compartilhada» (Gonçalves, 2008, p. 57). Também cabe lembrar que tanto Martha Rodriguez como Rouch convocam a uma antropologia engajada e política.

Por último, quero mencionar as ideias de Kerstin Knopf sobre a autorrepresentação do «Australian-Cinema» e o «retornar ou inverter o olhar»:

Aplicados às obras de artistas visuais indígenas, cineastas e criadores de mídia, permitem ver o processo de auto-representação visual e sonora como um retorno ou reversão metafórica do olhar neo/ colonial porque os artistas se valem dos meios anteriormente colonialistas de produção de mídia e gêneros e os empregam para criar imagens e discursos autocontrolados que olham criticamente para o neo /discurso colonial e o ‘outro não indígena’ (Knopf, 2013, p. 191).

Desta forma, buscamos com nossos trabalhos fílmicos inverter o olhar para que as próprias pessoas possam ser ouvidas, contem sua história, sua forma de pensar, de lutar e de estar no mundo. Assim mantemos diálogos e interesses em realizar outros trabalhos fílmicos, sempre pensando em questões sobre a representação, autoria, e luta pela terra.

Igualmente, continuamos a articular esforços para participar de festivais e mostras audiovisuais com a intenção de visibilizar, difundir e compartilhar os trabalhos fílmicos e o processo de recampesinização. Por último, convido o leitor a assistir os filmes apresentados como também convido a pensar os filmes etnográficos como método, assim como resultado e devolutiva da pesquisa etnográfica.