Introducción

En este trabajo se presenta el diseño de una propuesta de comunicación pública de la ciencia (en adelante, CPC) que surge a partir de una producción audiovisual que busca visibilizar la puesta en valor del patrimonio cultural desde diversas expresiones artísticas del partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un proyecto comunicacional orientado a contextos juveniles de recepción, con un alto potencial para su tratamiento en nuevas plataformas digitales.

El documental se titula Obras que narran. El patrimonio olavarriense desde expresiones artísticas locales, y surge de un proyecto de investigación que abordó las diversas maneras en que cuatro artistas plásticos re-significan los recursos del paisaje serrano local y lo ponen en valor a través de la creación de diferentes obras de arte (pintura, escultura, cerámica). Dichas producciones artísticas son entendidas en términos de procesos de patrimonialización (Iniesta y Barreiro, 2022), ya que se erigen sobre la identificación y selección de un conjunto de bienes que representan diversos aspectos de la identidad de las comunidades de referencia, y como tal, poseen una alta capacidad para comunicar y visibilizar el patrimonio cultural. Por ello, se considera que este proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ya que el objetivo 11 apunta a alcanzar «ciudades y comunidades sostenibles», en cuya meta 4 se plantea «redoblar los esfuerzos para proteger el patrimonio cultural y natural del mundo» (Unesco, 2018). Desde esta perspectiva, la cultura, en general, y el patrimonio, en particular, cobran importancia para el bienestar de las comunidades por su capacidad de fortalecer los sentidos de pertenencia e identidad social y territorial. En este punto la comunicación adquiere un rol central para la producción y difusión de conocimiento, para el intercambio de saberes e información sobre el patrimonio cultural entre diversos actores y grupos, como así también para sensibilizar a la población en torno del tema y generar contextos propicios para la participación comunitaria en la vida cultural (Unesco, 2014; Toirac Suarez, 2017).

En este trabajo la comunicación pública del patrimonio cultural local se centra en formatos mediados. Por ese motivo, resulta preciso, a priori, establecer algunas aclaraciones y consideraciones sobre cómo son entendidos y puestos en relación ambos conceptos: patrimonio cultural y comunicación pública. El patrimonio se entiende como una construcción social que reconoce los significados atribuidos a determinados bienes culturales por parte de diversos grupos de interés y que se constituye como expresión de la dinámica de los valores, las creencias, los conocimientos y las tradiciones (Schofield, 2019). El patrimonio no es una cosa ni un sitio; sino que es lo que pasa en ellos, lo cual involucra procesos de valorización que cambian a nivel local y con el tiempo y que, como proceso, se viene imponiendo en las últimas décadas desde el imperativo de la gobernanza participativa en la gestión patrimonial (Sánchez Carretero et al., 2019).

En los últimos años se ha observado que, con respecto al patrimonio, las iniciativas e inquietudes ciudadanas han permeado los formatos digitales. Ello introdujo una nueva concepción de comunidad, reconceptualizada a partir de otras relaciones sociales y generando, mediante el uso de la tecnología, otras comunidades con ideas y valores compartidos que pueden vincularse, en este caso, con determinados bienes y expresiones patrimoniales (Simandiraki-Grimshaw, 2019).

En ese sentido, relacionar la producción audiovisual con lo artístico constituye una estrategia de «recreación», es decir, una reelaboración creativa que presenta ciertos contenidos académicos (en este caso, los referidos al patrimonio cultural) de una forma diferente, transformando la narrativa de manera original, con el fin de sensibilizar a los públicos sobre la importancia de sus valores y significados (Castelfranchi y Fazio, 2021). Así cobra sentido para este trabajo la CPC, disciplina entendida, en los términos de Burns et al. (2003), como el uso de medios, actividades y mecanismos de diálogo para producir conciencia, interés, disfrute, comprensión u opinión sobre un tema determinado como respuestas a la ciencia, en este caso a las ciencias sociales, especialmente a los estudios del patrimonio cultural local.

En ese marco, la propuesta que se aborda en este trabajo se inscribe en los modelos de CPC planteados por Lewenstein (2003), «Contextual» y «de participación ciudadana», dado que se busca sensibilizar a la comunidad a partir del involucramiento de sectores específicos, que puedan reconocer y valorar el vínculo con su entorno y comprometerse en la participación activa para su salvaguarda.

Cabe mencionar que narrar los resultados de una investigación científica en formato documental audiovisual es un recurso ampliamente extendido y masivamente aceptado/consumido (Chaves, 2020) para favorecer la ampliación de la cultura científica. «Las formas tradicionales de comunicación en ciencias están siendo transformadas por el uso de las tecnologías de la información, particularmente en las etapas de edición y distribución del conocimiento» (Jiménez Medina y González Hernández, 2013, p. 174) y, en ese marco, muchas son las estrategias factibles de utilizarse para construir un relato científico con recursos audiovisuales. Inevitablemente, esta situación se ha visto afectada por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y su permeabilidad en la vida cotidiana diversificando y complejizando formatos y lenguajes e impactando directamente en consumidores y usuarios. Además, la alfabetización mediática se ha visto alcanzada por la progresión de los paradigmas del aprendizaje bajo una transición del modelo textual al visual, primero, y al hipertextual, más tarde (Christin, 2018).

Es por todo lo expresado anteriormente que el documental, insumo de la propuesta que aquí se presenta, posee un formato que intenta superar la versión tradicional-clásica del audiovisual lineal para incursionar en escenarios digitales, adaptando muchas de sus características a los entornos virtuales y las redes sociales para generar un nuevo tipo de interacción entre el patrimonio local y las comunidades de referencia. La selección de este documental se basa en sus contenidos que aportan a la valorización de un conjunto de bienes culturales locales, a partir de una interpelación al público para reforzar la significación comunitaria y social del patrimonio cultural. Así, se busca contribuir a las culturas científicas en la era de los nuevos medios, en las dinámicas sociales contemporáneas y en la evolución del papel de las instituciones productoras de conocimientos (Schiele et al., 2021).

En este marco, el interés de este trabajo se centra en abordar el diseño de un proyecto de CPC sobre patrimonio cultural local. Para ello, resulta importante contextualizar el documental que le da origen a la propuesta, ya que ello permite entender los intereses del equipo de investigación y el proyecto que lo enmarca. Además, se incluyen los resultados preliminares de la primera presentación pública del producto, ya que constituye uno de los principales aspectos críticos cuya reflexión resultó necesaria para fortalecer la perspectiva de la CPC desde la que se viene trabajando con el grupo del mencionado proyecto (Neresini y Pellegrini, 2008).

Métodos

Contexto y fundamentos de la propuesta de CPC

El proyecto que aquí se presenta se enmarca en el Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio (en adelante PATRIMONIA), que se dedica a la investigación de diversas temáticas patrimoniales en el centro de la provincia de Buenos Aires. Entre sus objetivos se encuentra el de diseñar estrategias de comunicación que promuevan el acceso a la información y sensibilicen a la población respecto del valor del patrimonio local. Este equipo ha realizado numerosos proyectos tendientes a contribuir con dicho objetivo (Giacomasso, 2023), pero para este trabajo se desea destacar la reciente realización del producto de comunicación que se desprende de un proyecto de investigación3 titulado «La resignificación del patrimonio cultural Olavarriense a partir de expresiones artísticas locales», cuyo propósito principal fue construir conocimiento nuevo y actualizado sobre el patrimonio cultural del partido de Olavarría, especialmente el relacionado con el paisaje minero, un recurso local que ha sido interpretado por el equipo PATRIMONIA en tanto patrimonio cultural de la región, por su capacidad para generar vínculos identitarios con las comunidades de referencia (Conforti et al., 2021; Giacomasso et al., 2020). En la formulación del proyecto se incluía entre los resultados esperados la elaboración de un material de comunicación que llegue a diversos públicos y pueda circular en distintos espacios de interés artístico, cultural y educativo pertenecientes a la región.

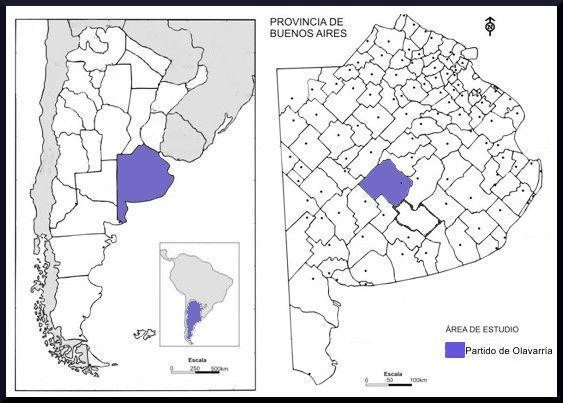

Para comprender estos procesos patrimoniales locales es necesario describir brevemente las características del partido de Olavarría, ubicado en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires (figura 1), e integrado por la ciudad cabecera homónima y por 19 localidades (y parajes)4. Según los resultados provisionales del Censo Nacional de Población 2022, cuenta con 126000 habitantes (INDEC, 2023).

En su entorno natural posee numerosas formaciones rocosas que tienen una antigüedad de unos 2200 millones de años y corresponden al Sistema Serrano de Tandilia. Allí afloran numerosos minerales (Municipalidad de Olavarría, 2016); las particularidades de su geología lo han convertido en un paisaje minero singular que ha sido un valioso recurso para las poblaciones del territorio desde tiempos prehistóricos, cuando sus primeros habitantes cazadores-recolectores confeccionaban los instrumentos con materias prima de la región. Posteriormente, en momentos históricos (siglo XIX), se instalaron los pobladores inmigrantes y criollos para desarrollar la etapa de explotación minera comercial que fue, en un primer periodo artesanal, en canteras y caleras (Paz, 2022). Luego, entrado el siglo XX, se consolidó un sistema profesional industrial y fabril, que continuó su desarrollo y evolución tecnológica hasta la actualidad, dando protagonismo a la industria del cemento. En este marco, el patrimonio cultural del partido de Olavarría se ha consolidado históricamente en íntima relación con su desarrollo minero, el cual contribuyó al crecimiento económico y poblacional, que lo posicionó como un polo industrial, a nivel nacional e internacional (Conforti et al., 2021).

En relación con dicho contexto y el complejo campo de estudios del patrimonio, el proyecto que dio origen al producto que aquí se presenta se orientó a identificar y analizar la puesta en valor de estos recursos culturales desde las creaciones y significados que construyen artistas de reconocida trayectoria pública, que basan su obra principalmente en el paisaje antes descrito, con una clara intención de reivindicar la memoria y la historia del partido, tanto a partir de la utilización de materias primas locales como de la simbolización de aspectos ligados a la identidad olavarriense. En la investigación se identificó y caracterizó las particularidades de las obras públicas de los artistas y sus contextos de producción y exhibición, vinculadas con el patrimonio cultural local, y se analizaron los sentidos, significaciones y valoraciones que los artistas construyen sobre dichas producciones. Los resultados fueron visibilizados a partir del diseño de una estrategia de comunicación susceptible de generar una sinergia entre arte y patrimonio, lo que contribuye a su revalorización social, y con un alto potencial de utilidad en espacios educativos.

La selección de artistas locales se produjo a través de un trabajo de indagación previo que permitió identificar aquellos referentes que abordan el patrimonio en su obra, lo resignifican y comunican. Las personas seleccionadas fueron cuatro: 1) Daniel Fitte, artista visual; 2) Nora Sarazola, artista visual; 3) Mauricio D’Amico, ceramista; y 4) Juan Ignacio Cardiello «Nacho», escultor.

Los resultados de esta investigación contribuyeron a producir un conjunto de información original sobre la puesta en valor del patrimonio cultural desde la perspectiva de los artistas, a quienes se considera un grupo de actores clave en los procesos locales de patrimonialización (Giacomasso, 2022).

Así, la realización del documental se llevó adelante a partir de la definición de las etapas que se mencionan a continuación y que se corresponden con la producción audiovisual (Beceyro, 2022; Rabiger, 2005). No obstante, es preciso mencionar que se trató de una planificación flexible, en la cual, si bien se diferencian momentos, estos se fueron adaptando y redefiniendo durante el transcurso del trabajo:

Primera etapa. Con base en la temática ya establecida en el proyecto de investigación, se trabajó en la definición de un formato comunicacional de tipo audiovisual documental. Se apeló a su capacidad para la circulación en espacios de diversa índole, como de educación formal y no formal, museos, jornadas y eventos culturales, así como plataformas digitales. Esta decisión implicó la conformación de un equipo interdisciplinario con especialistas en producción audiovisual. En esta etapa se trabajó en la preproducción, la definición del público destinatario y la construcción del respectivo guion de contenidos audiovisuales.

Cabe destacar que durante el relevamiento realizado en el trabajo de campo se puso en conocimiento a los artistas sobre la propuesta de elaborar un documental en el que fueran protagonistas. Se los invitó a participar y se dialogó con ellos sobre las formas de tratar el contenido vinculado con sus expresiones artísticas. Su participación activa en todo el proceso fue una inclusión intencionada que buscó, además de resaltar la estética del producto, fundamentar la credibilidad y consistencia del relato (León, 2010).

El equipo de trabajo para la elaboración del audiovisual se constituyó de manera interdisciplinaria, integrado por tres profesionales del campo de la comunicación social, una diseñadora gráfica, una historiadora, una especialista en educación y una antropóloga. La dirección de filmación estuvo a cargo de la Productora de Contenidos Audiovisuales FACSO Producciones, integrada por docentes, técnicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (en adelante, FACSO), de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, UNICEN), quienes intervinieron en las reuniones llevadas a cabo para planificar el desarrollo del producto.

Segunda etapa. Planificación de la producción del rodaje y ejecución (selección de locaciones, cantidad y posición de cámaras, tipo de planos y tomas).

La tarea de producción fue responsabilidad conjunta entre la productora y el equipo de investigación. En este proceso se definió con los artistas las obras de arte a exhibir, así como los recursos del paisaje local, el propio trabajo de elaboración artística, las técnicas y herramientas, los sentidos y saberes que se ponen en juego en la creación de las obras, entre otros aspectos. Por otro lado, los artistas también aportaron sus ideas respecto de los lugares significativos que podrían constituirse en locaciones de rodaje de las principales escenas, además del tiempo de duración aproximado de cada relato.

Tercera etapa. Edición del material, que incluye decisiones de diseño gráfico, música, elección de testimonios y tomas. Cabe aclarar que el documental se estructuró en cuatro piezas individuales que se corresponden con cada uno de los artistas. Dicha lógica tuvo por objetivo atrapar a cada usuario para que continúe viendo las otras historias y, de esa manera, generar una continuidad interactiva con el resto de los relatos que, en conjunto, dan cuenta de una historia más global. Asimismo, para atraer la atención del público en un contexto de circulación dinámica de información se utilizaron recursos estéticos basados en cuatro colores intensos (fucsia, turquesa, verde y rosa fuerte); música con diversidad de matices, donde predomina el sonido de instrumentos; juegos de cámara para visualizar los distintos perfiles de los artistas al momento de dar sus testimonios; y el uso del drone para tomar imágenes aéreas de los paisajes locales de donde se extraen los principales recursos para la producción de las obras de arte.

Cuarta etapa. Diseño y ejecución de un plan de difusión del material basado especialmente en el uso de las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook.

Quinta etapa. Evaluación integral del proyecto, que implica el desempeño del equipo durante todas las etapas de trabajo y, por otra parte, su lanzamiento público y el impacto de la socialización en las redes sociales.

Sexta etapa. Finalmente, en función de los resultados, se procede a la definición de propuestas futuras vinculadas a procesos de comunicación de la ciencia transmedia, entendidos como aquellos que circulan en diversos medios y plataformas, y en los que los usuarios adquieren un rol protagónico (Scolari et al., 2019).

Resultados

Se presentan como resultados, por un lado, los alcances preliminares de la difusión pública del documental en redes sociales y durante la etapa inicial de su estreno y, por otro, el consecuente diseño de la propuesta transmedia de comunicación pública de la ciencia.

El documental audiovisual y su impacto preliminar

Se detallan a continuación las principales decisiones sobre el formato, el lenguaje y el contenido del documental, así como la modalidad de trabajo adoptada por el equipo desde la gestación de la idea hasta su estreno y difusión pública.

Se optó por el género documental, ya que es una de las principales herramientas para contar historias sobre aspectos de la realidad, y aporta al público «experiencias únicas, representando la vida y proporcionando observaciones y reflexiones de fondo sobre la cultura, la política, las ideologías y la vida de las personas» (Gifreu, 2013, p. 261). No obstante, si bien la representación de la realidad se puede considerar la mayor aproximación al género documental, con el tiempo se ha puesto el énfasis en el acto performativo de los documentales. Tal como propone Bruzzi (2000, p. 4), «la verdad surge en el momento de la filmación [...] el documental es una negociación entre la realidad, por una parte, y la imagen, la interpretación y la propia parcialidad, por otro».

Asimismo, y de manera más compleja, en la definición del documental se ha incluido el rol del usuario -como en el caso de los medios interactivos-, atendiendo a su capacidad no solo de observar, sino además de explorar e interactuar con el material, poniendo énfasis en este artefacto discursivo como un objeto relacional (Gaudenzi, 2009; Marín, 2021). En este marco es que dentro de los contenidos científicos a comunicar/recrear se elaboró un producto acorde a los actuales formatos tecnológicos, en función de la interactividad y la posibilidad dada al usuario de intervenir e implicarse en el tema. El resultado de este trabajo se tradujo en un guion audiovisual basado en historias individuales de los cuatro artistas seleccionados, cada uno con sus particularidades (ver figura 2), que se integran y articulan, al mismo tiempo, en un mensaje común relacionado con la resignificación artística del patrimonio cultural olavarriense.

TABLA 1. Síntesis del guion audiovisual

| ARTISTA | LOCACIONES Y OBRA A EXHIBIR | CONTENIDO |

|---|---|---|

| 1. Daniel Fitte. Artista visual. Recicla materiales de la industria minera de la localidad de Sierras Bayas para resignificar el pasado/presente obrero local y su paisaje. | Sierras Bayas: Monte de los Fresnos y Museo Municipal. Obra Guantes usados por obreros de una fábrica productora de cal. Imágenes monumento Homenaje al trabajador del cemento y sobre el área de explotación minera local. | Relación entre obra y paisaje. Producción a partir de objetos usados en fábricas. El trabajador minero y sus huellas. Tensión entre paisaje y explotación minera. |

| 2. Nora Sarazola. Artista visual. Inspirada en el paisaje local y el ser mujer. Utiliza materiales de la zona (piedra y arcilla). | Sierras Bayas: Área Protegida Cerro Largo. Su casa, se exhiben algunas obras de cerámica, piedra y madera, con descripción. | Relación de la obra con el paisaje circundante. Utilización de recursos de la sierra y preservación de los mismos a través de lo artístico. Características de la piedra serrana local (colores). Trabajo sobre la cerámica, la piedra y la madera. El arte atravesado por el rol de la mujer. |

| 3. Mauricio D’Amico. Ceramista. Utiliza la arcilla de las canteras del partido como materia prima para desarrollar obras vinculadas a la artesanía indígena. | Taller del artista. Narra el proceso de producción de sus obras cerámicas. Presenta la arcilla y los pigmentos (locales/regionales), así como las piezas terminadas antes de hornearlas. Explica el trabajo y tiempo de cocción. Obras terminadas de su serie Legado de razas. Acompañan imágenes aéreas de las canteras locales de donde extrae los materiales. | Proceso de producción: técnica de extracción de la arcilla local. Proceso de tratamiento del material. Técnicas ancestrales indígenas. Cocción basada en formas tradicionales. Preservación de la obra a través del tiempo. Legado patrimonial a las nuevas generaciones. |

| 4. Juan Ignacio Cardiello «Nacho». Escultor. Su obra reivindica el saber picapedrero artesanal, utilizando materias primas provenientes de las sierras locales (dolomita). | Sierras Bayas: su taller de picapedreros. Explica las técnicas y herramientas desde los primeros cortes hasta el modelado final. Cantera Local: zona de desechos, selección de materiales para realizar las esculturas. Exhibe en su taller el final de su obra actual. | Historia local vinculada con los antiguos picapedreros. Reutilización de los desechos de la explotación minera. Técnicas de selección de piedras útiles para esculturas. Herramientas de picado ancestrales y modernas. Rol docente como transmisor del oficio picapedrero. |

Como se observa en la tabla 1, se trata de cuatro microhistorias que funcionan como piezas individuales y, a la vez, como parte de una macroestructura cuya narración principal se construye en torno a un tema central que está detrás de cada relato individual: el patrimonio cultural olavarriense. Esta idea de elaborar piezas separadas y de corta duración -con un tiempo de cuatro minutos cada una- surgió en función de generar un producto para su compartibilidad en las actuales plataformas digitales, principalmente las redes sociales seleccionadas para este proyecto.

Estas particularidades del producto refieren a un trabajo planificado de diseño y producción, el que además se plantea como una iniciativa para resignificar y reflexionar sobre el patrimonio olavarriense, visibilizar el arte y el trabajo de artistas y, también, como lugar de denuncia a través del cual, por ejemplo, promover acciones de concientización y cuidado de los recursos y paisajes locales en el caso de aquellos que se encuentren amenazados y sea necesaria su salvaguarda.

La presentación pública

El ámbito seleccionado para la difusión inicial del producto audiovisual «Obras que narran» fue el Observatorio de Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN5 (en adelante, OPC).

La primera acción de presentación pública fue la elaboración de un tráiler de difusión6 de 37 segundos de duración, que tuvo su preestreno el 3 de marzo de 2022 en las redes sociales Instagram y Facebook del OPC. Los datos de esas dos publicaciones se presentan en la tabla 2. Cabe aclarar que no se contabiliza aquí el impacto en otras redes que replicaron/ compartieron el material publicado en el OPC, como las de la FACSO, UNICEN, Productora Audiovisual, ni las personales de los artistas protagónicos e integrantes del equipo de trabajo.

TABLA 2. Impacto en redes sociales de la publicación del tráiler el 13 de junio de 2023

| RED SOCIAL | REPRODUCCIONES | REACCIONES | COMENTARIOS |

|---|---|---|---|

| 289 | 26 me gusta | 3 comentarios: 2 de los artistas protagonistas | |

| 18 reacciones con emojis y 13 veces compartido | 3 del público general |

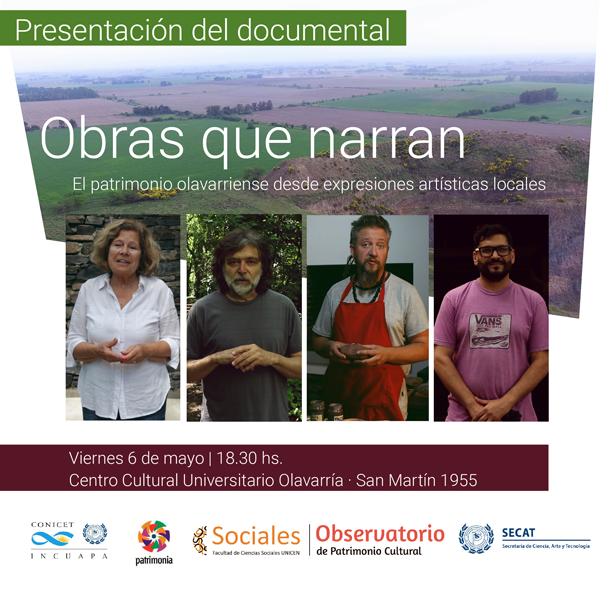

Posteriormente, el 6 de mayo se llevó a cabo el avant première en el Centro Cultural Universitario de la ciudad de Olavarría. Para ello, se realizó también una difusión a través de diferentes espacios institucionales y medios de comunicación local, para los que se utilizó un flyer de promoción diseñado respetando la estética del producto (figura 2). En la jornada se hicieron presentes más de 60 personas y se proyectó el material completo, que posteriormente se completó con un panel debate en el que participaron los cuatro artistas reflexionando sobre la experiencia, interactuando con el público y respondiendo preguntas y comentarios (figura 3). Imágenes de este evento fueron publicadas en las redes sociales del OPC y alcanzaron en Instagram 41 reacciones de «me gusta».

Nota. Esta imagen fue elaborada como pieza de difusión por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN).

FIGURA 2. Flyer de promoción del avant première

Nota. Esta fotografía fue tomada por las autoras durante la realización del estreno público del documental.

FIGURA 3. Artistas en el panel de presentación del avant première

Luego de este evento, el 10 de mayo se compartió en el canal de You-Tube de la productora «FACSO Producciones» el audiovisual completo en su versión final7, que alcanzó 412 vistas y 26 reacciones de «me gusta». En la red social Facebook del OPC se publicó el link a dicho material y alcanzó las siguientes reacciones del público: 10 «me gusta», 8 «me encanta» y 1 «me importa». Fue compartido por seguidores unas 6 veces y recibió 4 comentarios del público centrados en felicitar la producción y a los artistas.

En este punto resulta pertinente realizar un análisis del impacto de esta experiencia que supere la mera descripción, atienda críticamente a las características contingentes y sirva además de insumo para pensar en nuevos escenarios de acción. Es difícil afirmar que la comunicación, en tanto construcción de significados compartidos, se ha producido si no se logra determinar el alcance de los cambios esperados (Sánchez Mora y Macías, 2019). Entonces, para pensar en diseñar acciones de comunicación científica necesariamente debe considerarse al público, los contextos y las reacciones sociales promovidas.

De acuerdo con los datos antes mencionados, consideramos que habiendo transcurrido más de un año de su estreno es baja la cantidad y diversidad del público alcanzado, así como la interacción y participación de la comunidad en su circulación virtual. Si se tiene en cuenta que es un material digital y su principal espacio de circulación pública es internet y las redes sociales, la cantidad de reproducciones, así como de usuarios que reaccionaron a su publicación, da la pauta de que no se ha alcanzado a un número significativo de público.

Esto último plantea al equipo de investigación el desafío y la necesidad de generar una estrategia planificada de comunicación (Etkin, 2021) que apunte a potenciar el impacto público del producto, a través de diversos circuitos mediados y no mediados. No obstante, esto requiere de la asociación con otros perfiles disciplinarios que contribuyan en la viabilización de los intereses y profesionalicen críticamente el proceso.

Diseño de una propuesta participativa

La creación del documental, además de socializar los conocimientos producidos en el marco de un proyecto de investigación, tuvo por finalidad promover el intercambio con la comunidad sobre la temática investigada, lo que genera la posibilidad de interactuar con el contenido, compartirlo con otros usuarios, y reflexionar a partir de comentarios, consultas y respuestas en un contexto digital. No obstante, y como se mencionó anteriormente, dicho producto de comunicación, basado en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), no garantiza en sí la construcción de conocimiento ni procesos de reflexión o producción activa por parte de la comunidad que se busca interpelar (Alonso y Murgia, 2018).

En este sentido es que se elaboró una propuesta de articulación que capitalice su potencial educativo, con un sector particular de la comunidad para promover instancias participativas de enseñanza-aprendizaje en torno al tema del patrimonio cultural local a partir del documental. Para ello, se propone trabajar con adolescentes que cursan el nivel secundario en instituciones escolares de la ciudad de Olavarría, a través de estrategias y uso de recursos digitales que les permitan asumir un rol creativo en la producción de contenidos transmedia (De la Fuente et al., 2019; Christin, 2018). Específicamente, y como acción inicial, se contactó a una docente del Colegio Privado Libertas, que está cargo de la asignatura Comunicación, Cultura y Sociedad, que se dicta en el quinto año de la Orientación en Ciencias Sociales. En un primer acercamiento a los intereses de la profesora, se identificó que el patrimonio local es un tema que aborda en su planificación y que le interesaría desarrollar en futuros ciclos lectivos, a partir de un acuerdo de colaboración con el equipo que desarrolló el documental.

La selección de este grupo destinatario particular (nivel educativo, edad, institución) se fundamenta en relevamientos previos realizados por el equipo de investigación en los que se ha diagnosticado la vacancia al interior de los diseños curriculares educativos de temáticas vinculadas con el patrimonio cultural local y su implementación en las aulas a partir de estrategias pensadas por y para adolescentes (Conforti y Lencina, 2020; Giacomasso et al., 2014). Así, con esta propuesta se busca favorecer otros modos de aprender, dinámicos y entretenidos, para involucrar más activamente a las juventudes por medio de herramientas que les resultan más significativas desde su perspectiva de consumos culturales y aprendizaje (sobre todo, en el contexto pospandemia).

A continuación, se presenta el esbozo de una propuesta de comunicación transmedia. La elección de este formato responde a que las narrativas transmedia se caracterizan por la expansión del relato a través de diversos medios y plataformas, y por un rol activo del público que se convierte en prosumidor participando en ese proceso de expansión narrativa (Jenkins, 2006; Scolari, 2013, 2018).

En este sentido, armar la propuesta supuso incluir una serie de encuentros al interior del grupo de investigación y, además, contactos con autoridades y la docente de la escuela secundaria donde se prevé su primera implementación. Compartirla en este trabajo pretende hacer visible un proceso inacabado de planificación/acción que incluye la investigación, la comunicación y la articulación con la comunidad, a través del trabajo conjunto con otras instituciones y actores sociales locales.

La propuesta de comunicación elaborada toma como modelo de referencia el de Alonso y Murgia (2018), quienes trabajaron también con una escuela secundaria de la ciudad de Olavarría en el desarrollo de un proyecto transmedial. El proceso que se planifica pretende ser de modalidad presencial con soporte y recursos digitales, capitalizando el espacio del OPC de la Facultad como plataforma principal (su web y redes sociales), aunque no se descarta que se puedan utilizar otras herramientas virtuales o analógicas según surjan como opciones durante el proceso. Esto se definirá con la evaluación de monitoreo que se realizará durante todo el desarrollo de la propuesta. Inicialmente, se estructura el proceso en cinco momentos, pero se prevé su flexibilidad en función de las necesidades que se planteen durante su desarrollo efectivo:

Primer momento. Conocimiento y problematización del documental en relación con los contenidos curriculares del quinto año, orientación Ciencias Sociales, de la Educación Secundaria de la provincia de Buenos Aires. Esto se hará con presencia de integrantes del equipo PATRIMONIA y la docente responsable de la asignatura. En esta etapa se prevé la visualización del producto de comunicación como disparador para trabajar y reflexionar sobre el patrimonio cultural, eje temático central sobre el que se desarrollará el proyecto transmedia durante el año. Para ello, será necesario presentar la metodología de trabajo y la planificación del año lectivo, así como también construir colectivamente algunos indicadores sobre los que se basará la instancia de evaluación durante la etapa final del proyecto. En este primer momento será fundamental indagar sobre los conocimientos previos de los y las estudiantes en torno del tema, así como sobre aquellos aspectos del contenido del documental que les resulten desconocidos o novedosos. Se espera además que surjan otras temáticas e interrogantes producto de la socialización y del debate y la reflexión sobre el material. Pueden surgir aquí ideas respecto de contenidos de otras asignaturas que los y las estudiantes cursen al momento y que requieran incorporar otros docentes al proyecto.

Segundo momento. Planificación y construcción del guion de la narrativa transmedia. A partir de lo socializado y debatido en la etapa anterior, y luego de un trabajo previo de indagación sobre el tema por parte de los y las estudiantes, se prevé comenzar a planificar el diseño y la producción de las nuevas narrativas. Para ello, un aspecto central es elegir los recursos digitales a utilizar (por ejemplo, audiovisual, radial, gráfico), identificar el público objetivo al que estarán destinados los productos, así como las propuestas participativas derivadas de los mismos, y construir los respectivos guiones narrativos. En esta instancia se prevé realizar una serie de capacitaciones con profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente de las carreras de Comunicación Social y Periodismo, así como también con otros docentes de la escuela que brinden herramientas sobre el uso de recursos digitales, sus formatos y lenguajes específicos, estrategias de comunicación digital, marketing, diseño y escritura/ redacción.

Tercer momento. Realización de piezas de comunicación transmedia. Una vez elaborados y revisados los guiones narrativos, se prevé la concreción de los diferentes productos. Esto implica el uso de medios digitales interactivos para lo cual los y las estudiantes deberán desplegar un conjunto de competencias y habilidades. Se requerirá del acompañamiento de docentes que hayan participado de las instancias de capacitación, principalmente en aquellos casos en que surjan dudas y dificultades en el proceso de ejecución. En esta etapa se prevé poner a disposición los recursos mediáticos existentes en la Facultad de Ciencias Sociales, tales como el estudio de Radio Universidad y la Productora de Contenidos Audiovisuales FACSO Producciones.

Cuarto momento. Socialización de las piezas transmedia. En esta instancia se prevé diseñar e implementar una estrategia de socialización sobre las producciones resultantes del proyecto desarrollado durante todo el año escolar. Se espera que se utilice la plataforma del OPC de la FACSO y otras de su elección, de acuerdo con los intereses surgidos en el proceso de planificación. Por otra parte, al momento de hacer públicas las nuevas narrativas se prevé generar consignas que inviten al público a interactuar y dialogar con el contenido producido.

Quinto momento. Evaluación final. En esta instancia será de suma importancia evaluar el proceso desarrollado por parte del equipo en su conjunto, es decir, investigadores, docentes y estudiantes. Los indicadores que se implementarán serán construidos colectivamente durante la etapa inicial del proceso (primer momento) y servirán de insumo para su proyección, adecuación y mejoras en futuras reediciones, en esta u otras instituciones escolares del ámbito local. Por otra parte, también constituirán un aporte valioso al equipo PATRIMONIA que motoriza esta acción, en el marco de procesos de investigación que incluyen, entre otras cosas, el estudio de las percepciones, los conocimientos e intereses de la comunidad local en torno al patrimonio cultural, y dentro de ello el análisis de distintos actores y grupos, como jóvenes estudiantes y su relación con el tema.

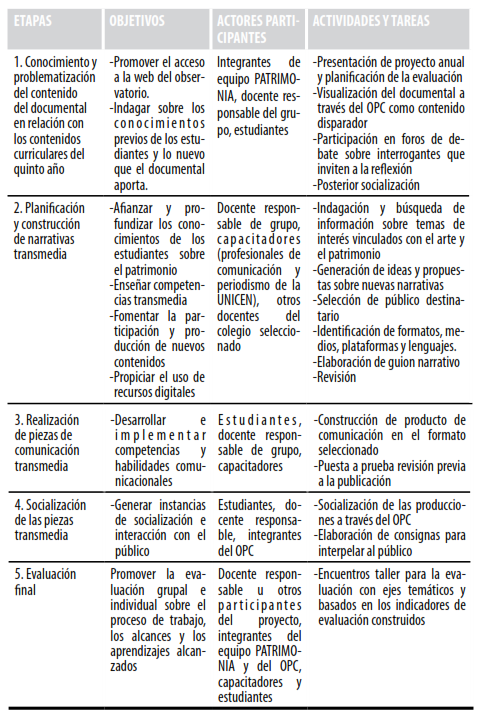

La tabla 3 presenta un el modelo desarrollado, incluyendo objetivos, actividades y actores participantes.

Discusión y conclusiones

En este trabajo se presentó en detalle la realización de un documental científico sobre patrimonio cultural local que surgió como resultado de un proyecto de investigación interdisciplinario. Su desarrollo revistió múltiples aristas que fueron aquí abordadas y que constituyen los cimientos de un proceso de comunicación que busca interpelar desde el arte, no solo a través de la producción de los artistas protagónicos, sino también del arte audiovisual como recurso comunicacional.

Cabe destacar que los principales resultados de su difusión fueron críticos debido a que, hasta el momento, la interacción con el material en redes sociales fue escasa. Podríamos atribuir esta situación, en parte, a que el espacio del OPC donde se compartió públicamente es relativamente nuevo y no cuenta aún con una cantidad significativa de seguidores de sus perfiles en redes sociales, limitando de esa manera su impacto directo. Aunque también somos conscientes de que no es la única razón. Asumir que la sola publicación de un material comunicacional basta para alcanzar el éxito esperado constituye el primer error, dado que en tiempos de primacía de la comunicación virtual es preciso entender que estos procesos deben planificarse y gestionarse en función de objetivos bien concretos y públicos delimitados.

Por ello, en este trabajo se presenta el diseño de una estrategia de CPC cuyo objetivo es facilitar la socialización y democratización de contenidos sobre patrimonio cultural local a partir de un proceso situado que atienda necesidades y requerimientos del currículo escolar. Ello es posible gracias al compromiso sostenido de un equipo de trabajo que se aboca a la generación de contenidos científicos que ponen en valor los procesos locales de patrimonialización, con una clara visión de aportar a su sustentabilidad. Al mismo tiempo, a la importancia en ascenso que el sistema de CyT le está dando al trabajo de comunicación científica con los diferentes públicos. Es importante resaltar esta situación, ya que responde a un cambio progresivo de la política pública argentina en ciencia y tecnología que incluye -e impacta- a la CPC8. En ese marco, se destaca que en el país las universidades continúan siendo las principales instituciones responsables de las actividades de investigación científica y, en muchos casos, como este, asumen un papel clave en el desarrollo de la cultura científica, poniendo en práctica sus propios programas e instrumentos de financiamiento para habilitar la comunicación pública de los resultados obtenidos por sus investigadores. Todo esto se da en el contexto, además, de un cambio de paradigma que fomenta la generación de una cultura científica que visibilice los procesos de construcción de conocimiento con todos sus problemas, vicisitudes y controversias, cuestión que también se abordó en este trabajo.

En suma, la necesidad de escribir este texto responde a transparentar un proceso de comunicación, que incluyó instancias de revisión y monitoreo, y que en su devenir planteó nuevos retos a la planificación inicial del proyecto de investigación. Tal y como se esbozó, su desarrollo no fue lineal, ni culminó con la edición y presentación del documental, sino que, por el contrario, ello constituyó un punto de partida para potenciar las oportunidades instaladas y plantear la realización de futuras acciones en las que el producto -y su contenido- adquiera otro protagonismo y se retroalimente con los públicos a partir de un nuevo plan de acción concreto. Asimismo, ello presenta nuevos desafíos para el equipo de investigación, ya que genera otros interrogantes para abordar en futuros estudios, así como la incursión en nuevos escenarios transmedia, lo que convierte a este proyecto de investigación-acción en un proceso recursivo de trabajo de largo alcance. Fue así como surgió la propuesta transmedia de CPC en un contexto participativo donde la comunidad -en este caso educativa- pueda superar la instancia de consumo del contenido para convertirse en prosumidora. El reto consiste en alimentar el proceso de comunicación de manera protagónica, generar una verdadera apropiación del conocimiento sobre este patrimonio que construya un significado en tanto instancia de sensibilización respecto de sus valores y la importancia de su sustentabilidad y salvaguarda.