Introducción

En la literatura arqueológica brasilera existen innumerables investigaciones que traducen y tejen la historia de los grupos hablantes del tronco lingüístico tupí. A pesar de esfuerzos continuos, la Amazonía peruana aún carece de investigaciones de referencia, principalmente sobre la alfarería entre los kukamas y los kukamirias. La alfarería kukama, entendida como proceso de elaborar a mano objetos de arcilla cocida, no solo es una temática poco estudiada desde la cultura material, sino también desde su vínculo inmaterial de adscripción indígena.

En la literatura existen varios enfoques puntuales.

Uno, la cerámica kukama es explicada de manera somera alrededor de los tipos manifestados en kukama y de la técnica del saber hacer femenino. En 1930, Tessmann (1999, p. 41) nombra las clases de vasijas y puntúa artefactos de cocina de base roja e íconos blancos. En 1935, se refiere a la forma de elaborar las tinajas, los tipos de recipientes, los materiales usados y menciona los colores: el negro obtenido de la ituana, piedra negra; el blanco, que deriva de la greda blanca; y la tierra colorada de la arcilla amarilla (Espinosa, 1935, pp. 97-100).

Dos, se introducen y describen sus motivos iconográficos. En la alfarería predominan los dibujos geométricos y «rara vez alguna flor» (Espinosa, 1935, p. 100). A fines de la década de 1950, se presentan 14 íconos kukamas de la alfarería, similares a los de los omaguas, caracterizados por formas geométricas o fitomorfas (Girard, 1958, p. 190). En 1970, se remarca la influencia europea en los íconos florales, con pocos diseños tradicionales (Lathrap, 2010, p. 275). En 2014, un artista plástico kukama publicó en la web 48 íconos kukamas, en los cuales integra los de Girard (1958), expresando el significado de estos por cuatro ancianos kukamas del centro poblado Santo Tomás (Taricuarima, 2014). Más tarde, el mismo autor postula que las delineaciones encarnan entidades naturales, como plantas acuáticas, animales, serpientes, relámpagos o rayos, remolinos, etc. (Taricuarima, 2021).

Tres, la interpretación sociocultural o simbólica de los utensilios de arcilla. En 1970, se asevera que antaño la alfarería kukama fue transcendental y de renombre en la Alta Amazonía (Lathrap, 2010, p. 275). En 2011, se publican nueve fotos de vasijas de barro cuya elaboración necesita de la arcilla de las riberas de los ríos que proporciona la serpiente de agua. Esta contiene la arcilla en su cuerpo y da vida a los suelos, a los peces, a las plantas y a las aves del entorno fluvial (Rivas-Ruiz, 2011, 2022a, 2022b, Rivas, 2014). En 2013, en los descendientes de kukamas de la localidad Santo Tomás, aún se observa la confección de cerámicas y artesanías tradicionales, pero con poca demanda en el mercado. Estos artefactos son la marca de la identidad indígena kukama. Entre los problemas de esta actividad es que los productores, generalmente ancianos, no transfieren sus conocimientos a los descendientes por falta de interés de los más jóvenes de su cultura (Ministerio de Cultura, 2013, pp. 15-16). Además, los trazos y colores de los íconos kukamas se relacionan con los cantos chamánicos, ikaros, y a las visiones de la gran serpiente, en castellano regional Purahua, la madre de los ríos (Taricuarima, 2021). Al ser una actividad antaño exclusivamente femenina, los dibujos de flores o lianas en los utensilios asociados a colores (amarillo/rojo, negro y blanco) indicarían el estatus social de la mujer vinculado a su ciclo de vida (Rivas-Ruiz, 2022b, pp. 66-67, 337).

Por último, la alfarería como expresión de etnicidad. En 1981, uno de los argumentos de la falta de «identidad tribal» de los kukama-kukamiria del Bajo Huallaga fue la desaparición de la alfarería, por lo que se les designa «nativos invisibles» (Stocks, 1981). En 2015, se explora el proceso de adscripción indígena en las ciudades de Iquitos y Nauta, estudio que se centra en la situación del centro poblado Santo Tomás. Algunas personas reconocieron su ascendencia kukama, aunque muchos negaron este vínculo indígena. Se interpreta esta barrera por las opiniones negativas de lo que significa «ser nativo» construidas a lo largo de la historia. Utilizando diferentes técnicas para revalorar la cultura ancestral, kukamas y no kukamas coadyuvaron a resignificar de manera positiva el «ser kukama», al aseverar la adscripción como pueblo indígena kukama, así como la valoración de las personas (Castro, 2015). El límite de esta investigación es el rol somero dado a la cerámica kukama como vestigio del pasado indígena y parte de la identidad. Más tarde, Taricuarima (2021) observa que la preservación de la alfarería junto con la escultura de máscaras de madera topa (Ochroma lagopus) y de los tejidos de hilos de palmeras constituyen parte del legado cultural kukama en los centros poblados Padre Cocha y Santo Tomás, que consiguen un razonable reconocimiento por contribuir con dichas ilustraciones a la diversidad cultural de la región de Loreto.

En este contexto nos preguntamos: ¿cómo la alfarería se esgrima como rasgo externo cultural que manifiesta la cosmovisión y contribuye a la identificación kukama kukamiria entre los pobladores del centro poblado Santo Tomás? Por lo tanto, se describirán el saber hacer la alfarería y la cosmovisión en estrecho vínculo a la ascendencia kukama-kukamiria de un segmento de la población del centro poblado Santo Tomás.

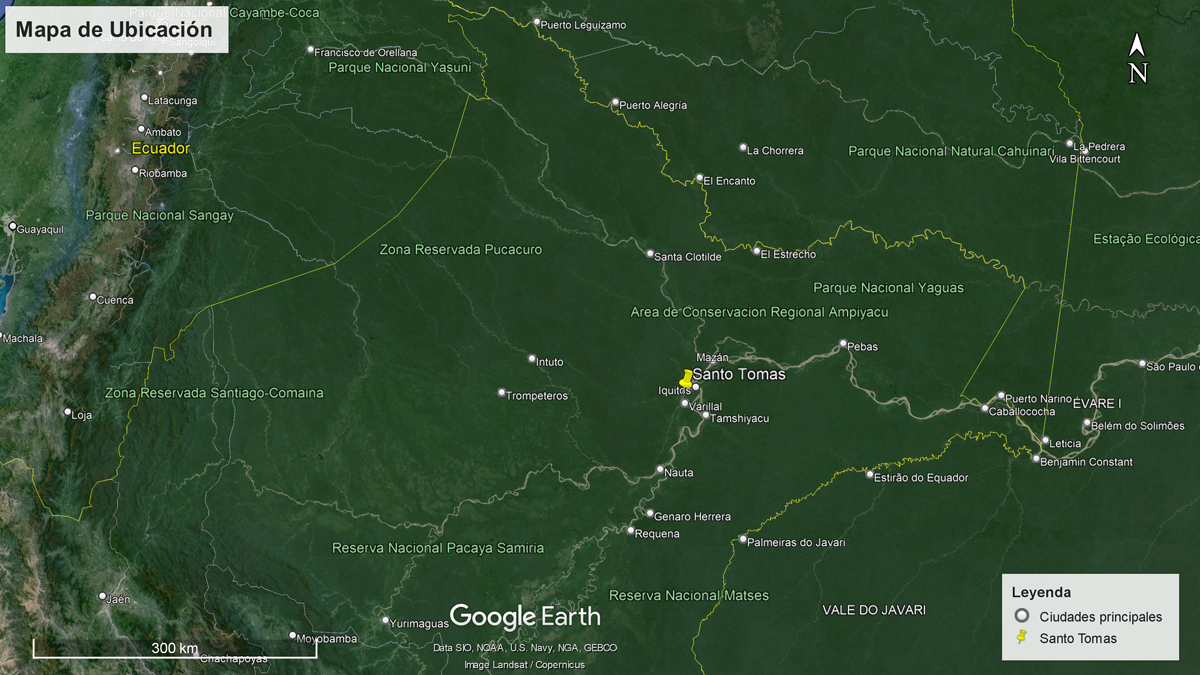

Para realizar esta investigación etnográfica descriptiva de corte cualitativo se utilizaron las técnicas e instrumentos de investigación de la observación participante a tres familias alfareras, los Aricara, Huanaquiri y Canayo, del centro poblado Santo Tomás para examinar el saber hacer la alfarería. Asimismo, se han realizado 29 entrevistas semiestructuradas: 18 buscaron obtener información sobre la actividad alfarera y 11 (entre los 33 a 73 años) la interpretación de los diseños iconográficos.

Breve contexto sociocultural del centro poblado Santo Tomás

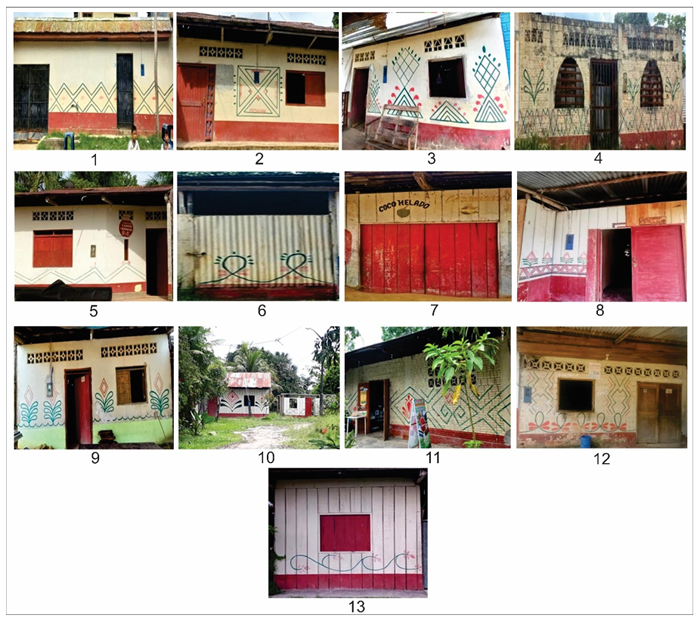

El centro poblado Santo Tomás se sitúa en la margen derecha del lago Mapacocha, a 2200 metros del río Nanay, al suroeste de la ciudad de Iquitos, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas de la región Loreto (figuras 1 y 2). Las coordenadas UTM son: al Este (X) 684259.9999 y Norte (Y) 9579275.

Nota. Elaborado mediante el software Google Earth (2024).

FIGURA 1. Mapa de ubicación del centro poblado Santo Tomás en la región de Loreto

De 1890 a 1936, durante el boom del caucho, familias kukama del Bajo Marañón se desplazaron alrededor del lago Moronacocha de la ciudad de Iquitos, pero militares de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) las expulsaron del lugar arguyendo ser propiedad privada. Entonces, Manuel Aricara y su familia migraron aguas arriba del río Nanay, ingresaron por el caño Mapa Caño (en kukama Timatsukuara, «caño en su amplitud») y se establecieron cerca de la cocha Mapacocha (Mapa ipatsu en kukama, literalmente «lago de las abejas»), donde se encuentra actualmente el centro poblado. En dicho lugar habitaba en solitario Tomás Huanaquiri dedicado a la horticultura (Taricuarima, 2021, pp. 32-37). Uno de los criterios para asentarse en el lugar fue la abundancia de tierra colorada para hacer la alfarería (entrevista a Lidia Canayo Aricara, octubre de 2021) que luego se vendía en el mercado. Desde su fundación, Santo Tomás ha destacado en Iquitos por la producción de cerámicas de tierra cocida. La importancia de la cerámica en la cultura kukama como marca histórica de espacios (Santos-Granero, 2004) se manifiesta en el nombre de la ciudad de Nauta (del kukama Mauta, literalmente «tinaja grande»), porque en dicha zona se encontraron cerámicas enterradas. La resolución de fundación del centro poblado se oficializó el 29 de septiembre de 1936, con el nombre de Santo Tomás, en honor al primer poblador. Desde aquel tiempo, las primeras familias kukamas permanecen en la zona (Castro, 2015, p. 133). En 2000, Santo Tomás pasó de ser caserío a centro poblado periurbano de Iquitos.

Actualmente, la mayoría de la población es inmigrante, ya que llegó en distintas épocas y de diferentes regiones de la Amazonía, del país o del extranjero. «La gente de afuera (mestizos y extranjeros) ha desplazado a los kukamas de Santo Tomás que se está quedando sin kukamas» (entrevista a Pablo Taricuarima Pinedo, marzo de 2024). La primera gran migración de mestizos se dio de 1950 a 1960. Soldados mestizos de San Martín vinieron a servir a su patria y residir en el campamento de Mapacocha. Muchos terminaron emparentándose con mujeres kukamas. A nivel local proceden de Iquitos, Tamshiyacu, Pucallpa, del río Aypena (shiwilos), del río Ucayali (shipibos), de San Martín (kichwas), del río Ampiyacu (boras, huitotos) etc.; a nivel nacional proceden de Lima, Cusco, Huancayo, etc.; y entre los extranjeros existen franceses, mexicanos, españoles, portugueses, polacos, etc. El centro poblado Santo Tomas tiene 1629 habitantes, agrupados en 432 familias (de las cuales alrededor de 150 serían kukamas), conformados por 1342 adultos (742 mujeres y 600 hombres) y 287 niños (98 varones y 189 mujeres) (padrón de 2020 hecho por las autoridades).

Desde Iquitos se llega al centro poblado Santo Tomás más fácilmente por vía terrestre a través de colectivos, motocarros, autos, motos, entre otros. Otro medio es la fluvial y se zarpa desde el puerto de Moronacocha. En la actualidad, Santo Tomás es considerado un lindo balneario en los lagos Mapacocha y Cashococha, panoramas que cautivan a los turistas. Las balsas flotantes provistas de motor, motos acuáticas y yates son el atractivo turístico que circulan por los cuerpos de agua (río y lagos) previamente citados. El aniversario del centro poblado Santo Tomás, el 23 de septiembre, se considera la más importante fiesta.

Los pobladores realizan diferentes actividades económicas dirigidas primero para la autosubsistencia y, en segunda instancia, al comercio. Entre las más destacadas tenemos la pesca, seguida de la agricultura, la caza, la venta de leña, la alfarería de barro y el tallado de topa. Aún se observan personas en el río lavando ropas y utensilios, bañándose, pescando, etc.

Tradición alfarera kukama tupí-guaraní

Las investigaciones arqueológicas en relación con los kukamas son aún muy escasas. Esta sociedad forma parte del tronco lingüístico tupí-guaraní (kukama, kukamiria y omagua), asentados generalmente en zonas de várzea (Meggers, 1976) o fluviales (Lathrap, 1970), los cuales habrían tenido como ancestros a las sociedades relacionadas con la cerámica de tradición polícroma (Cabrero, 2020, pp. 264-265; Fernandes y Ramírez, 2019, p. 163; Lathrap, 2010, pp. 179-193; Morales, 2009, pp. 170-172, 220-226; Py-Daniel, 2015, pp. 48-51). Si bien existen diversas propuestas sobre su origen (ver Corrêa y Samia, 2008, p. 409), conocemos que las sociedades tupí-guaraní se habrían distribuido por gran parte de la Amazonía (en territorios de Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia), de los cuales existen evidencias arqueológicas en las regiones del Beni-Chiquitano y el Chaco (Bolivia), en un área de frontera con el Imperio inca con quienes en algunos casos habrían mantenido alianzas (Alconini, 2021, pp. 243-260).

Las excavaciones en el sitio de El Zapotal, en el bajo Ucayali, revelaron una correlación entre la tradición polícroma y la denominada precocama shipibo-conibo pintado (Morales, 2009, p. 226), la cual además se vincula a la tradición cumancaya (Morales, 2019, pp. 213, 228). Esto debido a que en muchas ocasiones los ancestros de los kukamas (hablantes tupí-guaraní) y los shipibo-conibos (hablantes panos) interactuaron múltiples veces (Morales, 2002, pp. 65-68; 2009, pp. 224-229), lo que generó que mucha de su cerámica presente técnicas de la tradición policroma con diseños Cumancaya (Morales, 2009, p. 213). Asimismo, se considera que la cerámica de tradición polícroma de El Zapotal se ubica cronológicamente entre la correspondiente a la cultura Guarita, Marajoara y Napo (entre los 1000 a 1500 d. C.) y el polícromo etnográfico de los kukamas y shipiboconibos (Morales, 2019, p. 155).

La tradición polícroma se caracterizó por el uso general de pintura roja y negra sobre engobe blanco o crema (Meggers y Evans, 1957, pp. 324-370; Neves y Morais, 2012, pp. 130-131; Navarro, 2021, p. 170) en sus diversas formas cerámicas, entre las cuales destacan las urnas funerarias antropomorfas, cuyos referentes más resaltantes se encuentran en la cerámica en Caimito, Napo y Marajoara (Lathrap, 2010, pp. 179-193; Morales, 2009, pp. 224-226).

Por lo general, estas urnas funerarias antropomorfas representan al sexo femenino y han sido consideradas como el símbolo de la mujer chamán asociada al poder de la Gran Anaconda, debido a la presencia de pintura corporal con diseños de serpientes en el cuerpo de estas, y en muchos casos con la representación de un ser sobrenatural en lo que correspondería al útero (Roosevelt, 2014, p. 45). Asimismo, estas urnas funerarias han sido muy relevantes en la búsqueda de una identificación del concepto de la muerte para estas sociedades, ya que arqueológicamente se identificó que estas correspondieron a entierros secundarios. Además, desde la etnografía se contrasta que los cuerpos de los difuntos eran guardados en la vivienda y sometidos a ritos anuales, hasta que las nuevas generaciones de los miembros familiares olvidaban a esa persona, por lo cual estos colocaban el cuerpo en las urnas funerarias y las sepultaban. De esta manera las vasijas representaban a una mujer en posición de parto que al ser enterradas daban nueva vida al difunto (Morales, 2000, pp. 8687; 2009, pp. 241-243).

La realización de enterramientos secundarios en urnas entre los tupí-guaraní han sido documentadas no solamente a través de la arqueología (véase Py-Daniel, 2015, p. 155), sino también desde la etnografía entre los omaguas por el misionero Manuel Uriarte (1986, p. 267) y los cocamas por Francisco de Figueroa (1986, pp. 18, 195, 286). Francisco de Figueroa describe también el ritual ligado a los entierros secundarios, que coincide con la propuesta arqueológica de Daniel Morales (2000, pp. 86-87; 2009, pp. 241-243) sobre las urnas halladas en el Zapotal y sus homónimas identificadas en Caimito, Napo y Marajoara.

Las serpientes representadas en el cuerpo de las urnas funerarias de la tradición polícroma se pudieron asociar a su vez con la representación de la ayahuasca, como en el caso de la cerámica shipibo-conibo, sociedad estrechamente vinculada al consumo de esta planta como parte de diversas ceremonias (ver Dávila, 2006, pp. 49-51). Esto se relacionaría, además, con la presencia de tazas en forma de senos femeninos dentro de la cerámica marajoara, enlazados con el mito de una deidad femenina que proveyó al mundo con los fluidos enteógenos que salieron de sus senos (Roosevelt, 2014, p. 45).

La importancia de la serpiente como madre del agua y los peces en la cosmovisión kukama se expresa en las múltiples narraciones y costumbres que perduran hasta la actualidad, ya que dicho ser forma y transforma el área de várzea, donde residen; de la serpiente dependen actividades como la navegación, la pesca y la siembra (Rivas-Ruiz, 2022a, pp. 89-111; 2022b). La importancia de la serpiente se observa arqueológicamente entre los grupos tupí-guaraní, no solo en las urnas funerarias, sino también en otras vasijas, que servían para el consumo de alimentos e incluso enteógenos (Morales, 2009, pp. 218-219; Navarro, 2021, p. 178). Esta última función es resaltante, puesto que la serpiente es la que otorga el poder chamánico en la cosmovisión kukama actual (Rivas-Ruiz, 2022a, pp. 90-93; 2022b).

Cabe resaltar que en diversas sociedades amazónicas, como en el caso de los chayahuitas (shawi), se concibe a la boa negra como madre del agua. Estas son pintadas en las canoas para proporcionar una mejor movilidad en las cochas y ríos sin interrupciones de espíritus; también en los pates (platos), para evitar que se rompan fácilmente; y en el itate (huso), para que puedan girar fácilmente sin enredar el algodón hilado (Soria, 2005, p. 58). La serpiente es entonces un ser muy importante en la cosmovisión amazónica, como creadora y equilibradora del mundo (Navarro, 2021, pp. 164-183; Rivas-Ruiz, 2022a, pp. 89-111; 2022b). Se plasma en mitos como el de la «serpiente canoa» (Navarro, 2021, pp. 167-169) y se asocia a una cosmovisión mucho más grande como el de la «serpiente con el cuerpo lleno de peces», que incluía al área andina y la costeña peruana (Lévi-Strauss, 1995, pp. 293-296).

Así como la serpiente madre para los kukamas proporciona la vida, también proporciona los instrumentos para la subsistencia de los seres vivos. De esta manera la arcilla es otorgada por la serpiente madre para la elaboración de cerámica por parte de las alfareras kukamas. Estas informaciones demuestran que los kukamas y sus ancestros vinculaban a la serpiente madre como una deidad creadora y dadora de objetos y conocimientos, vinculada en gran parte a la fuerza chamánica y asociada a la mujer chamán, que se representa en las urnas funerarias como la dadora de nueva vida. Solo la historia puede explicar por qué en la actualidad entre los kukamas el ejercicio del chamanismo se ha vuelto predominantemente masculino. No obstante, en el Bajo Huallaga se pudo registrar una mujer chamán superlativa en particular, formadora de chamanes (Rivas-Ruiz, 2022b, pp. 190-191).

Tipos de utensilios tradicionales kukama-kukamiria

La cerámica tupí omagua, kukama-kukamiria, destacaba por su magistral belleza según los exploradores y evangelizadores europeos del siglo XVI y XVII (Carvajal, 1944; Métraux, 1928, pp. 243-247). En 1930, Tessmann (1999, pp. 38-41) menciona las vasijas de greda la fabrican las mujeres en la casa. Diferencia tipos de cacerolas en kukama; algunas tienen en el cuello incisos hechos con los dedos pulgar e índice de las manos. En 1935, se mencionan los tipos de recipiente de cocina, los materiales de la alfarería que utiliza colores negro, blanco y colorado, la forma de elaborar las tinajas por las mujeres kukamas y los dibujos geométricos que evidencian «rara vez alguna flor» (Espinosa, 1935, pp. 97-100). En 1958, se publica que los objetos de arcilla cocida están bien elaborados, y expresan destreza y práctica ancestral. Se resaltan los materiales o colores naturales y los íconos usados: «las figuras que decoran estos envases tienen un valor simbólico, relacionado con la serpiente y las plantas». Además, se resalta el influjo de los incas en sus especímenes e íconos (Girard, 1958, pp. 188-190), que representan relaciones fluidas con los Andes en el pasado. En 1970, se registró la elaboración alfarera de las mujeres kukamas; eran comunes las vasijas para conservar agua y la presencia de diseños europeos de flores (Lathrap, 1970; Stocks, 1981). Para Stocks (1981, pp. 43-44), la alfarería se reconocía como un buen trabajo. De acuerdo con el tipo de cerámica destinadas a los quehaceres, se empleaban distintos diseños y técnicas de elaboración. Habitualmente las vasijas de cocina, como tinajas, ollas o platos, eran las más elaboradas y utilizadas.

Una de las finalidades de la alfarería es elaborar recipientes destinados a la cocción de los alimentos (Mauss, 1974, p. 69). A lo largo del siglo XX, los recipientes de tierra cocida tradicional fueron sustituidos por los de aluminio, plástico, vidrio, metal, entre otros de mayor durabilidad, los cuales en las comunidades otorgan prestigio al poseedor. Al presente, los kukamas habitantes en las periferias de la ciudad de Iquitos, como el centro poblado Santo Tomás, han reconfigurado los usos de los utensilios de arcilla en relación con el mercado. El papel de las vasijas de reservar, recoger o cocer los alimentos se ha cambiado al de ornamento artesanal. Además, en las festividades o actividades ceremoniales, algunas vasijas se exhiben en las danzas imitando la toma de masato o la alimentación colectiva para valorizar el legado de los saberes ancestrales y como símbolo fundamental de la adscripción de ser descendientes kukama-kukamiria. Tradicionalmente la ingesta de las comidas era de forma grupal o familiar.

Primero se colocaban unas hojas de plátano o de bijao (Calathea lutea A.) sobre el piso de madera, encima de las cuales ponían plátano cocinado, la yuca o la carne. Asimismo, se tomaba el masato de yuca o pijuayo, endulzado a veces con el jugo de caña de azúcar, servido en depósitos de tierra cocida o en un envase hecho del fruto de huingo (Crescentia cujete L.). Al presente, la alimentación grupal no se observa en el centro poblado Santo Tomás, pero sí en las comunidades.

A pesar del carácter funcional de las vasijas de tierra cocida usadas para almacenar líquidos, fluidos y alimentos, la mayoría de los objetos de cerámica que presentamos tienen una representación simbólica que subyace en la forma del objeto y se interpreta desde la cultura. Asimismo, representan una acción no humana, donde agentes visibles e invisibles inician una transfiguración en el escenario de la llanura amazónica peruana (Moreira, 2023). Desde su cosmovisión, los kukamas mantienen diálogos permanentes con el mundo paralelo de este mundo, llamado el «bajo mundo» o «mundo acuático». Así, en el otro mundo, las tortugas son los asentadores, itakuru, que sostienen las ollas en el fuego de los yacurunas (Rivas-Ruiz, 2022, p. 98). En la literatura se ha registrado los siguientes tipos de utensilios:

a. Olla de gran tamaño, kari (figura 3). Se caracterizaba por tener la base estrecha y la fracción superior muy aumentada. Era usada «para cocer grandes cantidades de yuca, destinada a la preparación del masato» (Espinosa, 1935, p. 104; Tessmann, 1999, p. 40), de la chicha o de la bebida pururuka de plátano maduro, que al cocer obtiene color rojizo (Formabiap, 2015, p. 28).

b. Tinajón, mauta (figura 4). Gran tinaja roja de cuerpo ancho con una boca angosta de varios tamaños usadas para preparar, fermentar y conservar diferentes tipos de bebidas, como el masato de yuca o la chicha de maíz, distribuidas en sus festividades y faenas (Espinosa, 1935, p. 104; Tessmann, 1999, p. 41; Formabiap, 2015, p. 27). En el otro mundo acuático, el cunchi mama de boca y barriga grande (Paulicea lutkeni) es el tinajón grande mauta donde los yacurunas almacenan sus bebidas durante sus fiestas (Rivas-Ruiz, 2022b, p. 97).

Nota. Fotografía de Roxani Rivas (2011). Fuente: maloca de Padre Cocha.

FIGURA 4. Gran tinaja kukama

c. Cántaro mediano o pequeño, muritsu (figura 5). Similar a la estructura de mauta, pero de tamaño más pequeño y con una boca más reducida en comparación con el cuerpo. Se empleaba para recoger y depositar el agua o el masato (Tessmann (1999, p. 41; Espinosa, 1935, p. 104; Formabiap, 2015, pp. 27-28).

Nota. Fotografía de Roxani Rivas (2022, p. 66). Fuente: Colección Roxani Rivas.

FIGURA 5. Pequeña tinaja kukama

d. Olla tostadora, uwayu (figura 6). Tiene la forma de la tinaja con la boca y cuello angosto. En castellano regional llaman «turrador» a cocinar al vapor «sudado» o al seco principalmente la yuca y otros comestibles, como camote, maduro, zapallo, etc. Asimismo, se utiliza para cocer las masas envueltas en hojas y el arroz (Tessmann, 1999, p. 41; Formabiap, 2015, p. 28). En el bajo mundo acuático, la carachupa (Dasypus novemcinctus), cuyo cuerpo presenta una armadura ósea, es el recipiente uwayu donde cocinan al seco sus alimentos los yacurunas (Rivas-Ruiz, 2022b, p. 97).

e. Olla negra, yukuchi (figura 7). Cacerola más común y pequeña caracterizada por tener el cuello abierto. Las utilizadas para comer eran rojas (Tessmann, 1999, p. 41). Ahora las hacen de diferentes tamaños de color negro utilizada para cocer los víveres. Normalmente es una copia de las ollas de fierro que circula en el mercado, de ahí su forma esférica, sin pintado, con asas y tapa. El color negro es obtenido a través del arte de humear el objeto. En el mundo de abajo acuático, el pez piraña (Serraselmus sp.), cuyo color de piel es oscuro, es la olla yukuchi donde los yacurunas cocinan sus alimentos (Rivas-Ruiz, 2022b, p. 98).

f. Mocahua o plato, yami, «de forma de cacerola muy achatada (figura 8). En él se sirven la comida» (Espinosa, 1935, p. 104). Solía tener dibujos decorativos. En los recipientes grandes se colocaban los alimentos cocinados (plátano, yuca, camote, etc.).

g. Tuyakuya, literalmente «pate de tierra» (figura 9). Las hubo de diferentes tamaños y usaban para servir bebidas. En el mundo paralelo de este mundo, los frutos de ayahuma (Couroupita guianensis) son los pates tuyakuya con los cuales los yacurunas toman sus bebidas (Rivas-Ruiz, 2022b, p. 98).

h. Tostadora, putari (figura 10). Olla bastante grande y achatada donde solían hacer la fariña o el meo. Ahora tienen pailas de calaminas anchas y aplanadas, llamadas «blandonas» en la región (Espinosa, 1935, p. 104). En el mundo acuático, la carachupa mama (Priodontes maximus), cuyo cuerpo presenta una armadura ósea, es el recipiente putari donde los yacurunas cocinan sus alimentos al seco (Rivas-Ruiz, 2022b, p. 97).

Elaboración de la alfarería kukama-kukamiria

Ninguno de los alfareros entrevistados recuerda los mitos de origen de la alfarería ni de las materias primas. El origen de la arcilla entre los kukamas está ligado a la serpiente acuática y a los seres del bajo mundo (ver dibujos 2, 7 y 10 en Rivas-Ruiz, 2022, pp. 49, 60, 78). Asimismo, en la inversión del mundo, o fin del primer mundo, las cerámicas dieron origen a los peces (ver mito 1 en Rivas-Ruiz, 2022b, p. 43). Entre los yaguas y tikunas se atribuye al arcoíris, imagen de la serpiente acuática, «dueño de la arcilla y de las vasijas» (Lévi-Strauss, 1986, p. 36). Formabiap (2015, pp. 22-25) presenta dos narraciones de cómo los kukamas aprendieron a hacer cerámicas y el origen de las arcillas de color. Primero, en la vida cotidiana antes desconocían los recipientes de arcilla. Cierta vez, una señora que iba a su chacra observó en la copa alta de una yuca el nido de barro del ave cholón cholón (Turdus ignobilis) y, con cuidado, lo llevó a su casa. En su sueño, el espíritu del ave enseñó la preparación y cómo hacer los recipientes de arcilla cocida. Segundo, en el tiempo mítico la mujer charapa transportaba masato de yuca (Manihot sp.) y de pijuayo (Bactris gasipaes) a la chacra; en el trayecto derramó el contenido, que se transformó en tierra blanca y roja, que ahora se utiliza para hacer los objetos de tierra.

Tradicionalmente la alfarería era una actividad femenina. Esto no excluía la participación del hombre que se encargaba de extraer la corteza de apacharama, itakipi (Moquilea tomentosa). Asimismo, este hacía el batán o el moledor de madera donde la mujer producía los recipientes. De pequeñas, para que las niñas sean buenas ceramistas, se sometían a rituales; por ejemplo, las manos se frotaban con el nido de greda del ave cholón cholón (Rivas-Ruiz, 2016, p. 95). O también las curaban con el ave «margarita» (Ministerio de Cultura, s. f.), con cuyas patas raspaban las manos y brazos, y después se le liberaba. O se mataba el ave y se daba de comer a la niña asado sin sal. A los niños se prohibía el contacto con la arcilla, pues de lo contrario de adultos serían flojos, perezosos y con problemas de erección, ya que la greda infectaba al pene y transfería su cualidad de ser flexible (Formabiap, 2015, p. 34). Presentamos la voz de un hombre kukama al respecto:

En la antigüedad, en la época de mi abuelita, por ejemplo, un niño no podía tocar el barro porque decían que, cuando sería joven, tus viriles se van a morir. Por eso ellos mezquinaban que los niños toquen. Las niñas sí podían tocar. En mi época de niño qué te iban a permitir estar cerca donde están haciendo la cerámica. No permitían. Mi abuelita nos retiraba de su lado (entrevista a Hebelio Pizuri Tina, noviembre de 2021).

En el centro poblado Santo Tomas la alfarería es realizada principalmente por adultos mayores. Hacer una vasija demanda conocimiento, capacidades y destrezas del alfarero que a continuación describimos siguiendo las fases de trabajo requerido:

Primero. Recolección de arcilla, de la corteza de apacharama, de las resinas y de las tierras de color. En Santo Tomás se reconocen tres sitios de arcilla para elaborar los recipientes. Según los alfareros kukamas, la abundancia de suelos de arcilla del lugar fue uno de los criterios de los habitantes originarios para la elección de residencia. Sería importante recoger muestras de dichos suelos para verificar la existencia de minas de arcillas (Mauss, 1974, p. 69) y, por extensión, realizar un mapa geológico ubicando este recurso en la región de Loreto (Perú). El hombre realiza en el bosque la recolección de la apacharama y de las resinas de brea o copal, warua (Bursera copallifera), o del lacre, payuru, (Vismia macrophylla). En este último caso también se usaba pampa balata (Ministerio de Cultura, s. f.), no muy apreciada por su poca durabilidad o la leche caspi (Couma macrocarpa) que se adhiere fácilmente en la superficie y conserva el brillo. El hombre o la mujer realizaba la recolección de las tierras de color: tierra semipetrificada, ituana, para pintar de negro los diseños de las tinajas, mocahuas etc., la amarilla tuyuka p+tanin (que quemada cambia a rojo oscuro) y blanca tuyuka tini. Ahora, las mujeres de Santo Tomás no identifican con facilidad estas tierras, debido a la pérdida del conocimiento para identificar el sitio donde este recurso se encuentra o a que ya no exista en la zona, pues antiguamente se obtenía a través de intercambios con otros grupos. En la vaciante del río, tradicionalmente la mujer realizaba la recolección de la arcilla. Para extraerla, la mujer realizaba una dieta de poca sal, no ingería ají y no tenía relaciones sexuales. En las labores propias de un género, por lo general, se evita el contacto con el sexo opuesto, para garantizar la eficacia de la actividad. De lo contrario, la labor se estropea en cualquiera de sus fases. Puede, por ejemplo, que las tripas de greda no se adhieran entre sí durante la fabricación, o que la vasija se quiebre durante el secado o en la quema. Se extraía arcilla de diferentes yacimientos en función del tipo de recipiente. La destinada a la tinaja era diferente a la de la olla. No se mezclaban ambas arcillas porque durante la quema se iba a quebrar. De no obedecer estas restricciones, la arcilla, al mezclarse con la ceniza de apacharama, no tenía buena consistencia y se estropeaba (Formabiap, 2015, pp. 30-31). Se extraía del fondo para evitar que la arcilla tuviera partículas como raíces, hojas, arena, etc. Al sacarla, la ojeaba, degustaba y olía. Al morderla, la contextura de la greda debía ser pastosa, sin granos de arena y ácida. Se extraía formando bolas que colocaban sobre hojas anchas y grandes del monte. Se calculaba la cantidad requerida para hacer los objetos.

Segundo. Mezclar y amasar el barro con la ceniza de apacharama. Primero, la mujer se encarga de quemar, moler y cernir la corteza de la apacharama. El polvo resultante se usa para los cántaros. El afrecho con contextura gruesa se separaba, trituraba nuevamente usando un mazo de madera (ahora también de cemento) hasta espolvorear y utilizaba para hacerlo la olla grande turradora. No se confeccionaban las cerámicas en luna nueva (Formabiap, 2015, p. 32), tampoco durante la menstruación ni se debían tener relaciones sexuales (entrevista a alfarera Lidia Canayo Aricara, octubre de 2021), porque al quemarlas reventaban. Durante la mezcla, ella evitaba tocar frutas dulces y sal. La arcilla se remojaba y colocaba sobre un batán para que se conserve blanda y húmeda (antes se almacenaba en bolas, pero actualmente se guarda en bandejas). Esto facilitaba el manejo y amasijo con las cenizas de apacharama, que se agregaba poco a poco en un pequeño batán, hasta obtener una masa grisácea. Se amasaba el mayor tiempo hasta lograr una distribución consistente, que se verificaba mascando la composición. Después, se hacía un objeto pequeño y se procedía a quemar en la candela. De reventar, faltaba el apacharama. De lo contrario, la mezcla estaba lista para armar los recipientes.

Tercero. Poseer la destreza de moldear, pulir y secar el objeto conservando el cuerpo plástico equilibrio y firmeza. El trabajo se ejecutaba en el área libre de las huertas o de la cocina (Formabiap, 2015, p. 34). Los objetos se preparaban sobre tablas que facilitaba el traslado al sol y secado. Se observó que se colocaba un plástico encima de la mesa, para que, al finalizar el tallado, no se adhiera a la madera y el manejo fuera cómodo. Por la consistencia húmeda de la arcilla se trabajan varias piezas a la vez. El proceso se inicia con el basal o «bocel espiral» circular (Tessmann, 1999, p. 41) moldeado, de manera que en los bordes semihundidos encajan las tiras de greda homogéneas en tamaño y grosor. Una lonja de arcilla, similar a las tripas, se coloca sobre otra dando forma, elevando y agrandando la pieza. A continuación, tenemos la voz de dos alfareras kukama sobre el saber hacer las vasijas:

La cerámica es como el cemento. Tú le das forma. La gente me decía parece que haces en torno, parejito. No hago en torno, sino la tripita que uno hace [tira hecha de greda] debe tener la misma medida (entrevista a Hayde Aricari Coache, octubre de 2021). Mi dedo es como si estuviese escribiendo a máquina, cómo te digo, tecleando, le hago ta, ta, ta. Le agarro de acá, de ahí, según el trabajo que voy a sacar... Le agarro de adentro, de abajo, amoldando bonito con mi mano y así le voy a hacer. Todos me preguntan: ¿señora, haces en molde? No, a mano hago, según el trabajo que voy a hacer. Para una tinaja grande de su base levanto hasta 7 tripas nomás (entrevista a Lidia Canayo Aricara, octubre de 2021).

Mientras moldea, la alfarera utiliza su saliva y con los dedos de las manos va alisando las partes ásperas del cuerpo de las vasijas. Además, con la ayuda de un trozo de huingo humedecido o de cáscara de plátano, peruta, frota el exterior de las uniones hasta quedar lisos. Con una paleta de plástico se nivela la parte interior y exterior de la pieza. Se moldea calculando la resistencia de la estructura. Si el producto elaborado no posee firmeza, se deja secar hasta que endurezca. Entonces se lo termina de moldear. Mientras tanto, se procede a hacer otro. En el caso de la olla uwayu, antes que la greda endure, picaban alrededor del canto y también en el medio de la olla con la punta del fruto del plátano. Antes de quemarla, iban a traer una hierba (Ministerio de Cultura, s. f.), con la que estrujan el interior quedando de color verde. En el secado, el recipiente debe eliminar naturalmente el agua entre una a dos semanas. En días lluviosos el proceso es más lento. A continuación, puede exponerse al sol. Ahora, la avidez de los artesanos por vender las piezas hace que apelen a técnicas de deshidratación utilizando el fuego de la leña, que opera superficialmente, con altas probabilidades de quebrarse en la quema.

Cuarto. Pintar las vasijas. Tawa es el nombre kukama de las arcillas para ornamentar los productos alfareros. Se han registrado rojas, blancas o amarillas. En los diferentes tipos de recipientes, menos las ollas, la parte superior se coloreaba para marcar el límite del contenido. Seca la pieza, se la raspa con el cuchillo de la boca hacia el basal. Antes de pintar las piezas, con un pedazo de tela húmeda se restriega la vasija para pulir la parte exterior con la piedra brilladora, ruata (ahora emplean lijas simples). Debe quedar alisada y resbalosa, con una textura llana gris, oscura, brillante. También se frota adentro. Recién entonces se baña el basal y canto de la estructura de la tinaja con la tierra blanca o amarilla remojada. Luego, usando el tallo fino de la hierba tipiri (Ministerio de Cultura, s. f.) como brocha, se colorean los dibujos de blanco más fácilmente, con esmero en la parte de la barriga, donde el ornamento es más laborioso. Espinosa (1935, p. 100) manifiesta que la mujer se recluía en una choza para evitar que las gentes envidiosas dañen su trabajo, de tratarse de un objeto significativo por su tamaño y decoración.

Quinto. Conocer el modo, el proceso, el tipo y la duración de la cocción, de manera que el objeto no se rompa (Lévi-Strauss, 1978, p. 327). La quema se realiza aumentando gradualmente las fases de la calentura: humeado, asado y quemado. De asarse cruda, la pieza se quiebra. Primero, se humea el interior de la olla. Después se coloca boca abajo y el exterior de la arcilla queda colorado. Una vez asada, se procede a quemar la tinaja colocando alrededor leñas de palos no duros como cañabrava (Cecropia sp.), pona (Socratea exorrhiza), marona (Guadua angustifolia), etc., para evitar que se rompa al momento de quemar. Ahora, al final las cubren con calaminas para concentrar la calentura. Cuando los palos caen consumidos por el fuego, se verificaba que la pieza estuviera bien cocida con una rama fina y al tincarla debía sonar «tin tin tin». Mostramos la explicación de un alfarero kukama sobre la quema:

En la calentada, la pieza va agarrando temperatura, porque si de una vez metes al fuego alto, es como si le estuviera dando pulmonía al cuerpo, al toque nomás se revienta. Tiene que estar en fuego lento, de menos a más. Una vez que ya está [caliente], se hace el shunto (entrevista a Felipe Antonio Canayo Arirama, enero de 2022).

Sexto. Barnizado del recipiente y asada la tinaja, se espera que enfríe un poco. Entonces, se procede a «curar», especialmente al cántaro, tinaja, plato o mocahua que contiene líquido para impermeabilizarlo y se conserve. Quedaban exentas la olla y el tostador. La mujer tanteaba la calentura, que no debía estar muy fuerte. Aplicaba trozos de brea copal en el interior del recipiente, con cuya calentura se derretían y con ayuda de un palo expandían por dentro. Enseguida, todavía el cántaro caliente, se untaba el exterior con el lacre, payuru, resina poco abundante, que da un brillo particular bastante fino. De enfriar mucho el recipiente, el lacre no se adhería al cuerpo. Actualmente, para esta labor, los alfareros de Santo Tomás usan solo la leche caspi.

Por último, humear para ennegrecer las piezas. La cerámica negra, utilizada ahora mayormente como ornamento, predomina en los artesanos de Santo Tomás. La técnica del humeado como proceso final se hace tanto al interior como al exterior de la vasija, para obtener el color negro brillante. Las tradicionales ollas negras se destinaban a la cocción de alimentos. Comúnmente no llevaban esbozos, pero actualmente se ejecutan decorados o grabados. Existen dos técnicas: la primera, se graba con un elemento punzante (alambre, lapicero, clavo, etc.); y segundo, se colorea de blanco que, durante la quemada, alcanza un color grisáceo. Se han registrado en la alfarería formas antropomorfas, zoomórficas o rostros humanos, las cuales se tiñen con greda blanca antes de ser abrazadas. Hoy, como leña se usa los troncos del caimito (Chrysophyllum cainito), de la pólvora caspi (Mabea elata Steyerm.) y de la palometa huayo (Neea sp.). Por el brillo especial que daba a los recipientes, antes se utilizaba el zancudo caspi (Alchornea triplinervia), que actualmente es un recurso escaso en el área. Para la ventilación continua del fuego se usaba un abanico de fibras naturales. El humeado demandaba paciencia y cuidado. Continuamente la vasija se cambiaba de posición con ayuda de dos ramas duras, para producir el brillo negruzco uniforme. Se ha observado que con una olla grande de aluminio se tapó una vasija para concentrar el humo y tuviera mejor acabado. Para dar brillo a las cerámicas negras se curaban previamente frotando con las hojas de cocona.

Actualmente, en las zonas rurales, pocas comunidades kukamas y de manera exigua e intermitente4 realizan la alfarería a través de la división del trabajo complementario. Solo en los alrededores de Iquitos, como en los centros poblados Santo Tomás5 y Padre Cocha6, se observan las vasijas de arcilla y constituyen una atracción turística. La alfarería kukama ha sufrido cambios notables en las formas, los tamaños, los íconos, los materiales, los colores, las herramientas, la división sexual de trabajo, etc., por la influencia del mercado. Al presente, en el centro poblado de la investigación esta actividad muestra un cambio de género y de generación, ya que en todas sus fases intervienen ambos sexos adultos mayores. No se realiza la transferencia de conocimientos por desinterés de los jóvenes.

Más allá de las confecciones de las vasijas tradicionales descritas en este estudio, ahora se producen cerámicas decorativas como floreros, rostros humanos o jaguares, candelabros, ceniceros, portalapiceros (en forma de pescado), maceteros, alcancías figuradas (gallina, paloma, chancho, tortugas, cerdo, etc.); o de cocina, como cántaros, recipientes de agua, tazas, ollas, jarras, fuentes (con asa o sin ella, de forma cuadrada o rectangular), etc., cuya venta se destina al mercado local, nacional o internacional.

Los adultos mayores eligen comprar materiales del mercado como la apacharama o leña, por la dificultad de la extracción o su escasez. Algunos materiales naturales se reemplazaron por productos industriales, como las cáscaras de plátano y del huingo, usadas para moldear por la espátula de plástico. Para pulir la cerámica se empleaban las hojas de cetico, pero ahora se usa lija comprada en el mercado. El cedazo de fibras naturales fue reemplazado por el de metal o plástico; y la cocción de las piezas a leña, por el horno a gas o de ladrillo. Para obtener el color negro de las cerámicas, la leña zancudo caspi se cambió por el caimito, pólvora caspi o palometa huayo. Antes se moldeaban las piezas a mano; ahora se usa el torno o moldes de yeso para tener productos en serie. La apacharama quemada se molía en batán utilizando un mazo de madera o moledor de piedra para polvearlas; ahora se hace el mismo procedimiento sobre el piso de cemento, usando un moledor de madera o de cemento. El moldeado se hacía sobre el piso de madera (emponado), ahora sobre la mesa. Para el grabado se usaban las uñas o los dedos de las manos; ahora se utiliza clavo, alambre de fierro o la punta del lapicero. En la quema, para concentrar la calentura y protegerlas de la lluvia, antes se cubrían las piezas con palos; ahora se usan calaminas. En el centro poblado Padre Cocha, se han sustituido los colorantes (obtenidos de tierra amarilla, roja o blanca, o de la piedra/tierra dura marrón, en kukama ituana, leche caspi, lacre, etc.) por los sintéticos comprados en el mercado (pinturas sintéticas, brea industrial, silicato, etc.).

Los productos alfareros se comercializan a nivel local en el centro poblado Santo Tomás, en el recreo Turístico Quistococha o en el mercado itinerante de la Municipalidad de San Juan Bautista. Unos alfareros transportan sus cerámicas al mercado de Belén, donde existe mayor demanda de sus productos. En el centro poblado Padre Cocha, por influencia del turismo, se han construido casas malocas para exhibir la cultura material de los kukamas. En una, se observó un cántaro de más o menos 55 años de base blanca delineada con dibujos marrón (ver ícono 45). Este centro poblado tiene el mercado Bellavista Nanay como zona de venta de recipientes kukamas. También la cerámica kukama se vende en las ciudades de Nauta, Requena o Lagunas. Los foráneos tienen predilección por vasijas kukamas confeccionadas de manera tradicional, ya que valoran sus formas y sus peculiaridades propias naturales, especialmente la alfarería negra. En esta situación Alejandro Canayo dice: «Nosotros hacemos todo a mano y además, cuando hay un pedido del extranjero, no quieren a torno... O sea, acá han venido los japoneses, me han entrevistado cómo hago» (entrevista de enero de 2021).

Iconografías de la alfarería como símbolo identitario kukamakukamiria

Ícono en kukama se dice kuatiara y designa «pintado, dibujo, delineación, escritura». Desde la semiótica, el diseño tiene un carácter que personifica una idea o un objeto con el que observa una correspondencia de semejanza formal o de identidad. Es decir, el dibujo reemplaza a la idea o al objeto por convención o analogía. Entonces, un ícono figura el arquetipo de algo. De tal forma, la figura obtiene un valor simbólico, que ya es otra especie de signo (Terenzani, 2020). Así como los diseños shipibos marcan el espacio urbano de Pucallpa, los íconos (figurativos) de las vasijas kukamas se distinguen y son un referente de la marca identitaria de los centros poblados Santo Tomás y Padre Cocha de los alrededores de Iquitos. Los alfareros kukamas reconocen los íconos kukamas como parte de la memoria colectiva y el legado ancestral, ya que crecieron observándolos en el trabajo alfarero de las mujeres. La historia registra algunos diseños kukamas cuyas descripciones han cambiado por la influencia de los grupos vecinos. En 1935 predominaban íconos geométricos (Espinosa, 1935), mientras que en 1958 imperaban las figuras que aluden a la serpiente o las plantas. En la década de 1970, se marcan las flores como influencia occidental (Lathrap, 1970; Stocks, 1981). Ahora, tenemos dibujos figurativos, sean de peces, plantas, la producción agrícola, animales, etc., utilizados en la ciudad de Iquitos como logotipos, estampados, en los murales callejeros, vestimenta, etc. Cabe resaltar que muchos de los diseños actuales también coinciden con los fosfenos observados por otras sociedades amazónicas como los desanas, durante sus viajes chamánicos con el uso de enteógenos (véase Dolmatoff, 1978, figuras 39 y 40), lo cual evidencia que gran parte de la cosmovisión ancestral kukama aún persiste en su cerámica, pese a que su función ha ido cambiando.

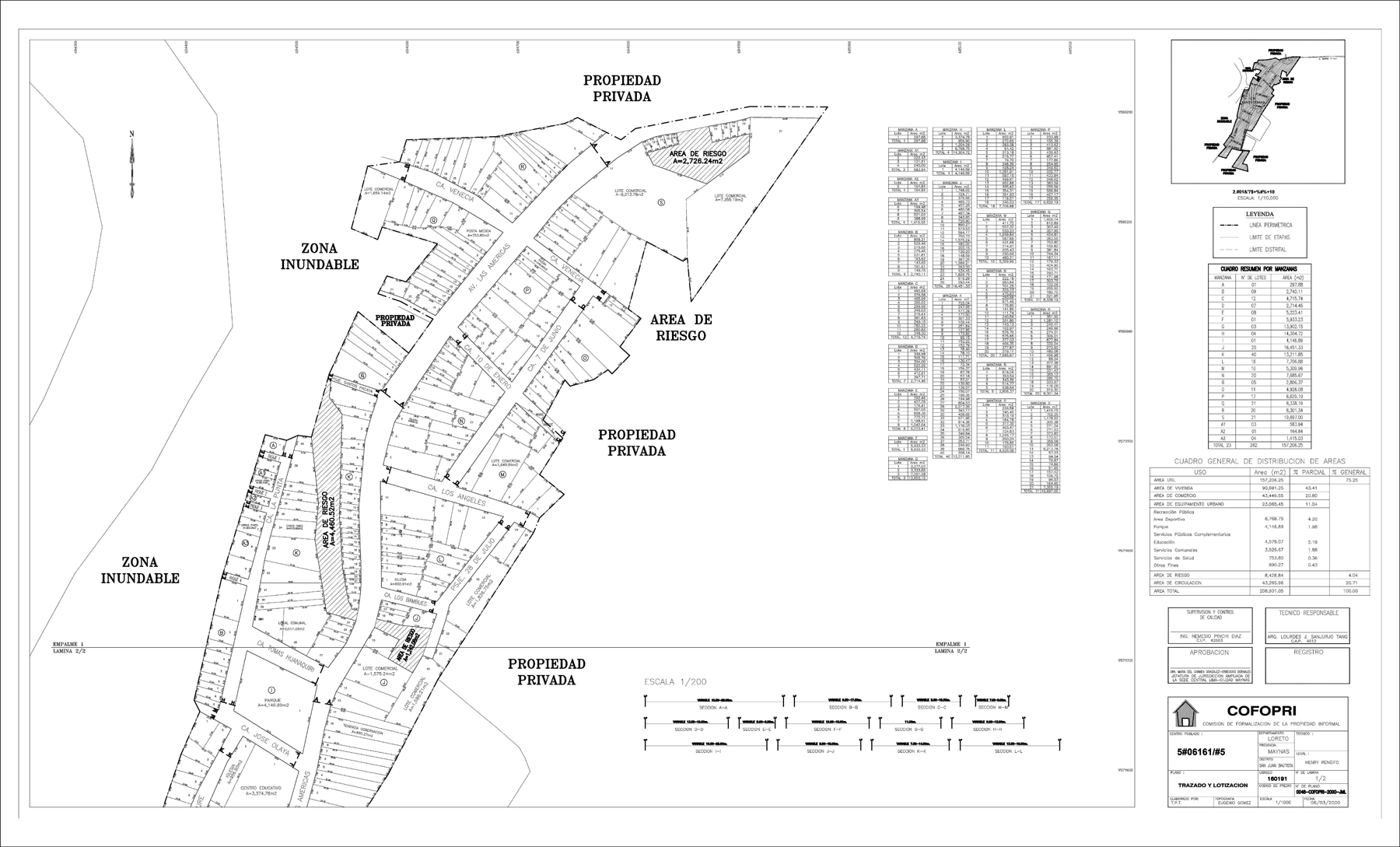

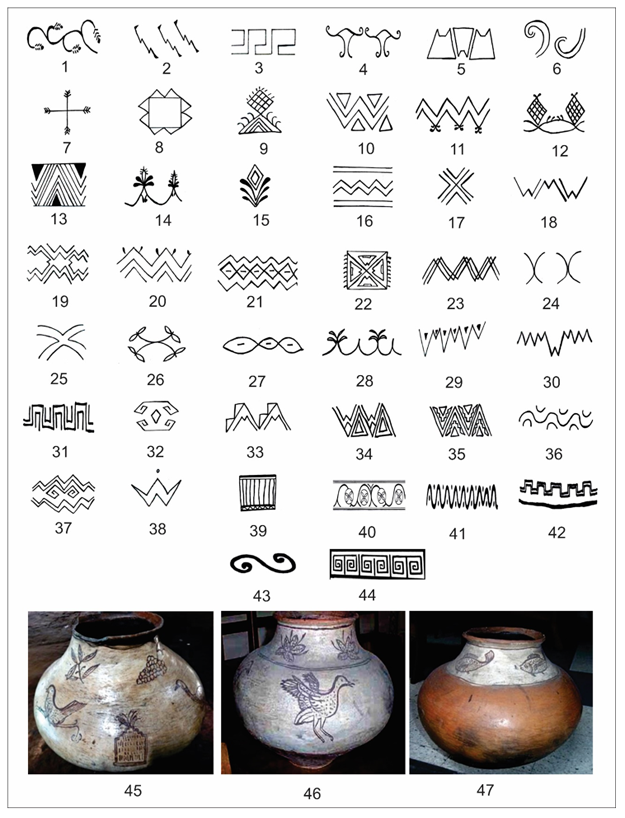

A continuación, se ilustra la recopilación de 47 íconos kukamas (figura 11) encontrados en diferentes fuentes. Cada ícono se enumera y nombra desde la arqueología (ver Métraux, 1928; Rocha, 2009, p. 45), como ondas, rombos, volutas, greca, líneas, redondos, zigzag, triángulos, cuadrados, líneas paralelas, entre otros. Del 1 al 8 y 18 se registraron en Girard (1958, p. 190). En 2014, Taricuarima (2014) incluyó los de Girard como suyos y proporcionó nuevos registros del 9-17 y del 19-397. Formabiap proporciona del 40 al 44 (2015, pp. 38-39). El ícono 45 es exploración propia. Y, por último, los dibujos 46-47 se encontraron en Rivas-Ruiz (2022b, p. 67).

Nota. Dibujos modificados de: Girard,1958, p. 190 (1-8); Taricuarima, 2014 (9-39); y Formabiap, 2015, pp. 38-39 (40-44). Fotografías: Keira Rodríguez, de colección Loida Aquituari Manuyama, en el CCPP Padre Cocha (45); y Roxani Rivas, de colección de Francisco García González, OSA (46 y 47).

FIGURA 11. Motivos representados en la alfarería kukama.

A continuación, se presentan las interpretaciones de los primeros 40 íconos (tabla 1), en general abstractos, dados por 11 sabios kukamas conocedores de la alfarería (3 de Padre Cocha, 7 de Santo Tomás y 1 de Nauta). En este análisis se excluyeron los 7 últimos íconos en las entrevistas. Formabiap (2015) presenta los diseños o significados del 41 al 44. El 44 tiene un vacío de connotación, y los del 45 al 47 se descartaron por ser figurados.

Las interpretaciones se clasificaron en 10 grandes categorías presentadas en orden de importancia numérica. Primero, 35 diseños designan nombres de flora, de las cuales 13 aludieron a flores. Segundo, 32 dibujos apuntan a actividades productivas, de las cuales 15 en torno a la alfarería, 7 a la pesca y 5 a la horticultura; y, menos significativas, tenemos 1 a la caza, 1 a la cocina y 3 a otros. Tercero, 23 delineaciones se vinculan a la fauna. Cuarto, 16 íconos se relacionan con objetos materiales. Quinto, 16 dibujos aluden al río. Sexto, 10 diseños indican astros y fenómenos meteorológicos. Séptimo, 5 grabados insinúan a vías. Octavo, 5 íconos evocan las partes del cuerpo. Noveno, 3 diseños se prestaron de pueblos indígenas vecinos: bora, shipibo o de Brasil, país fronterizo. En este último caso, los especialistas kukamas distinguen los íconos propios de los incorporados de las sociedades vecinas. Para los alfareros del centro poblado Padre Cocha, los «shipibos tienen otra forma de pinta, más ordenados, diferente a los kukamas que son más imprecisos». Y, décimo, dos esbozos mencionan nombres de espíritus. Grosso modo, en las nominaciones de los diseños de la alfarería, a pesar de ser motivos universales, los alfareros los asociaron a su medio existiendo una correlación analógica entre la figura del ícono y los elementos del entorno sociocultural y ambiental, pues principalmente se «inspiran en la naturaleza» o en las actividades socioeconómicas desarrolladas al interior del centro poblado. Lo mismo ha descrito Dolmatoff entre los tukanos (1978).

Postulamos que es altamente probable que los significados de los íconos abstractos fueron recreados a lo largo de la historia por la imaginación de los interlocutores. En cada uno de ellos, prevalece la figura que cada ícono evocaba. En la dialéctica del intercambio de comunicación, la influencia del investigador o emisor ha podido afectar el punto de vista del colaborador o receptor al intentar dar significado a todo lo que observa. O también el individuo receptor recurre a la inventiva para demostrar conocimiento o no quedar inexperto frente al locutor. Tres hechos evidencian nuestra posición. Primero, en una primera instancia los alfareros manifiestan no saber los nombres de los diseños. Así, una alfarera del centro poblado Santo Tomas mencionó que no recuerda los nombres o significados de los diseños (algo similar describe Taricuarima, 2014), pero traza los dibujos empíricamente recurriendo a la memoria. Segundo, no hay un consenso colectivo sobre los significados de los 40 primeros íconos presentados, pues se registraron 147 nombres diferentes. Y, tercero, que deriva del anterior, por la predominancia de interpretación individual de los íconos, pues entre los participantes no hubo una confluencia de significación de estas. Unos íconos lograron tener hasta tres nombres diferentes, tales como el dibujo 21, que se describió como «pescadores en sus canoas sobre la espalda de la boa», «mallas y redes de pesca» y «pesca en medio del río y abundancia de pescado». Otros diseños diferentes entre sí tuvieron un solo nombre; por ejemplo, los íconos 29, 30, 33, 34 y 35 se llamaron «montaña de selva alta»; o los diseños 7, 13, 19 y 37 prestados «de los brasileros».

La alfarería e identidad kukama del centro poblado Santo Tomás

La identificación colectiva de un grupo conlleva a diferenciarse de otros grupos sociales como resultado del proceso de comparación social de sí mismos con los otros (Peris y Augus, 2007, pp. 26-27). Asimismo, la persona tiene múltiples identidades y nunca se unifican productos del lenguaje, discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización radical y en un constante proceso de cambio y transformación (Hall, 2003, p. 17). La filiación de los kukamas como grupo indígena frente a la sociedad hegemónica ha tenido un proceso largo y aún está con vigor. Iniciado en la parte rural a finales de 1970, cinco caseríos kukamirias del Bajo Huallaga se adscribieron como comunidades indígenas (ver Stocks, 1981; Rivas-Ruiz, 1993). Más tarde en 1992, pasó lo mismo entre los kukamas del Bajo Marañón y Bajo Ucayali (ver Rivas-Ruiz, 2000, 2003, 2004). A partir de 2010 el proceso se extiende a las zonas periurbanas de los alrededores de la ciudad de Iquitos, Nauta, Requena o Lagunas. En 2014, un segmento de la población del centro poblado Santo Tomás reivindica políticamente su ascendencia kukama-kukamiria y busca fortalecer la revitalización cultural y adscripción kukama a través de festivales (Díaz-Gástelo, 2021). En estos espacios de encuentros, entre kukamas y no kukamas, ocurre lo que Barraza (2012) enfatiza sobre las atribuciones agentivas de las cerámicas en la ritualidad prehispánica en los Andes; las vasijas de tierra cocida (muchas veces a través de las danzas) se exhiben a los no-kukamas, lo que contribuye a consolidar el sentimiento de la identidad grupal kukama-kukamiria. En 2022, se iniciaron reuniones transfronterizas entre sus miembros de Brasil, Colombia y el Perú en Iquitos y en 2023 en Nauta, en busca de fortalecer las redes de intercambio sociocultural y salvaguardar el territorio y los saberes de la cultura material e inmaterial. Tanto los colombianos y brasileros kukamas perciben a sus homólogos peruanos como «los que mantienen la cultura tradicional», porque se pueden encontrar rasgos de la cultura material o inmaterial que prácticamente han desaparecido en los otros países.

El fragmento de población kukama de Santo Tomás, para definirse como indígena, se vale de evidencias culturales externas (Barth, 1976), como la lengua kukama hablada por personas adultas mayores (ver la situación de la lengua en Ministerio de Cultura, s. f.), las actividades productivas desarrolladas para satisfacer sus necesidades (pesca, horticultura, construcción de canoas, entre otras), etc. Una de ellas, la alfarería de arcilla cocida, constituye una manifestación externa cultural que figura el vínculo con la tradición del pueblo indígena y la adscripción de ser descendientes kukamas. Aunque solo una fracción de personas se autoidentifican como kukama-kukamiria, esta reconoce que, hace muchos años atrás, sus parientes se asentaron en este lugar, ejerciendo la tradición de la producción de cerámica de tierra. Uno de los rasgos que los alfareros de Santo Tomás comparten es tener apellidos kukamas legados de sus ancestros. Los apellidos representan la marca del vínculo colectivo que los define social y culturalmente, pues las familias se relacionan entre sí a través de este vínculo. Los nombres kukamas más comunes en la zona son Arirama y Aricara. En menor grado tenemos Aquituari, Yahuarcani, Pacaya, Canayo, Tamani, Yuyarima, Manuyama, Carawasairo, entre otros. Además, las redes familiares se extienden al centro poblado Padre Cocha, río Nanay, conocidos por producir alfarería tradicional, similar al área de investigación.

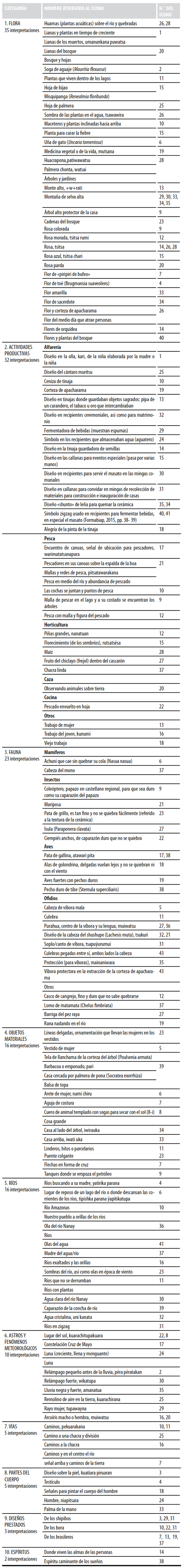

Desde el discurso de los descendientes kukamas, el saber hacer la alfarería mantiene la tradición caracterizada por el uso de técnicas ancestrales legados de las generaciones anteriores. Por medio de la obtención de la materia prima, su posterior elaboración, formas, diseños, colores y cocción a fuego, se manifiesta la cosmovisión kukama, y se marca la especificidad distintiva patrimonial de los recipientes de arcilla cocida. La alfarería, parte de la cultura ancestral kukama, establece no solo el material, sino un símbolo distinguido de saberes tradicionales. Hoy en día se observan pocas piezas de tierra cocida hechas por kukamas en el centro poblado Santo Tomás desarrollada en relación con el mercado. La alfarería, como patrimonio cultural, figura en las iniciativas de valorización cultural. A través de talleres de cerámica dadas por adultos mayores en la maloca «Kukamera» (Escuela Kukama) y en el centro de Capacitación Artesanal «Arcilla Negra», se busca reafirmar y consolidar la identidad kukama. En 2017, algunas portadas de los domicilios de alfareros, artesanos de topa y participantes de los talleres de la revitalización de la lengua kukama de la Asociación Cultural Yrapakatun se pintaron con diseños y las tonalidades de la alfarería kukama (rojo, blanco/crema y verde) para exteriorizar y valorar sus orígenes patrimoniales y fortalecer la identidad cultural kukama. A continuación, se presentan los diseños (figura 12), los cuales corresponden a:

Doble zigzag y puntos, plasmado en la casa de Richard Iglesias Heler

Triángulos encuadrados, plasmado en la casa de Baldonar Jaramillo Ortiz

Rombos reticulares, triángulos y hojas, plasmados en la casa de María Guevara Tananta

Hojas, líneas oblicuas en forma de «M» e invertida, en una casa deshabitada

Doble zigzag, en la casa de Alejandro Canayo Aricara

Ondas entrecruzadas y hojas, en la casa de Edwin Parana Murayari

Colores de la cerámica, plasmadas en la casa de Alicia Mozombite Layango

Doble zigzag, líneas paralelas, rombo y hojas, plasmadas en la casa de Edgar Maytahuari Canayo

Doble rombo, hojas y ondas, plasmadas en la casa de Marcio Ruiz Canayo

Rombo y hojas plasmados en una vivienda

Líneas zigzag que forman rombos y cuadrados, plasmadas en la casa de Rita Paima Arirama

Ondas entrecruzadas, hojas, doble zigzag y líneas oblicuas en forma de «M», plasmadas en la vivienda

Ondas y hojas, plasmadas en la casa de Gilbert Arirama Mozombite

Conclusiones

La tradicional ubicación de los kukama-kukamiria, en las riberas de los grandes ríos en el Alto Amazonas, ha motivado que tengan relaciones fluidas con otros grupos indígenas o no indígenas a lo largo de su historia: autonomía, colonización española, época misional, de la independencia, periodo del caucho, etc. Ello generó que los kukama-kukamiria sufran transformaciones en su sociedad y cultura. En cuanto a la alfarería, tema de esta investigación, se ha perdido gran parte de su magnificencia descritas por diferentes colonizadores, exploradores y evangelizadores europeos del siglo XVI y XVII. Asimismo, si bien existen innegables influencias andinas y europeas en sus diseños decorativos, aún mantienen parte de su iconografía ancestral, plasmados en diseños más esquemáticos y simplificados. Además, se resalta que, a pesar de los cambios en la performance del proceso de fabricación de la cerámica, tanto en la industria arqueológica como contemporánea, los kukama-kukamiria se mantienen vinculados al grupo lingüístico tupí, que lleva consigo la tradición de la cerámica polícroma en la Amazonia y que representa 10 familias lingüísticas.

En las periferias de Iquitos, concretamente en el centro poblado Santo Tomás y, también, en Padre Cocha, circula un producto visible y concreto particular: los objetos alfareros de arcilla cocida como artesanías en su inserción a las actividades turísticas. Dichos objetos alfareros configuran parte de la cultura material y ancestral kukama, y constituyen un atractivo para la gente local o foránea, que, a su vez, condiciona la tradición del saber hacer como un plus de valoración. La alfarería no tiene la misma situación en las comunidades rurales del territorio kukama donde su saber hacer, casi exiguo, se encuentra en vías de desaparecer por presiones sociales y del mercado. Así, los artefactos de metal o plásticos han sustituido a los instrumentos de cocina tradicional de arcilla cocida. A pesar del ocaso de la alfarería kukama y sus diseños, es relevante para la historia de la cultura material kukama no solo para el segmento de los habitantes del centro poblado Santo Tomás y de Padre Cocha, sino también para el pueblo indígena kukama-kukamiria, y debe ser catalogada como patrimonio material e inmaterial por el Ministerio de Cultura del Perú, ya que, a través de su particularidad, en especial la cerámica negra, que forma parte de un continuo cultural tupí que perdura, contribuye a la expresión de la diversidad cultural de la nación. La alfarería forma parte del engranaje cultural de la memoria de este pueblo a ser valorizada para generar la autoestima del grupo y de la persona kukama.

Las vasijas de greda y sus íconos establecen el emblema de identificación de ascendencia kukama como parte de la manifestación cultural y el valor tradicional del saber ancestral del centro poblado reconocidos tanto a nivel local como regional, nacional e internacional. Se han registrado 47 motivos iconográficos como parte de la memoria colectiva de los kukama-kukamiria. Desde la arqueología se observa aun diseños asociados a las tradiciones polícromas (tupí-guaraní) y Cumancaya (pano), como las serpientes y ríos expresados en los zigzags, meandros, espirales, volutas, rombos, etc.; o las cruces y aspas que también se perciben en la cerámica shipibo-conibo, sociedad cuyos antepasados interactuaban con los ancestros de los kukamas. Los significados de los diseños dados por los especialistas kukamas han variado o han sido recreados a lo lardo de los años por diferentes investigadores (exploradores, antropólogos, naturalistas, religiosos o arqueólogos) y por los interlocutores kukamas, en el afán de buscar significados a todo lo que se observa. No existe un consenso colectivo sobre los significados de los íconos. Pero, detrás de cada artefacto, varios autores coinciden sobre el dominio implícito de la figura de la serpiente de agua, en castellano regional Purahua, la madre del río o cocha como dadora de conocimiento, de los cantos chamánicos o ikaros, del material base para la alfarería, de los trazos o colores alfareros relacionados con el cuerpo de este ser.

La alfarería y su saber hacer, en varios aspectos, expresan el dinamismo de la transformación cultural fruto de los encuentros interculturales en la cuenca amazónica o de la influencia del mercado a lo largo de la historia. Los actores (productores y consumidores) se condicionan en el diálogo del intercambio de la oferta y de la demanda de los productos alfareros. Por un lado, el artesano, en el afán de vender más, busca innovar sus productos al adaptarlos al gusto del consumidor, ya sea en las formas, colores, diseños, tamaños, usos, etc.; y, por el otro, muchas veces, el comprador demanda e impone la tradición de estas, coadyuvando en el valor añadido de su preservación. En las formas de las vasijas se habla de un influjo incaico; ahora se continúan reproduciendo, pero en tamaño pequeño, y se han incluido adornos o, también, diferentes utensilios de cocina copias de lo occidental. Sobre los tamaños de los objetos de arcilla prevalecen generalmente artefactos medianos y pequeños por el costo y facilidad del transporte. En los materiales, sigue utilizando los recursos naturales, pero ahora también han integrado materiales del mercado. Aunque se han incorporado nuevas pinturas industriales como el verde o amarillo, siguen vigentes los colores de la tradición tupí-guaraní: blanco/ crema, rojo y negro/marrón, por influencia externa y como marca kukama. Más allá de las múltiples transformaciones ocurridas en la producción de las cerámicas, los kukamas reconocen los colores y los íconos propios de su tradición cultural transmitidos a través de la memoria.

Actualmente, en el centro poblado Santo Tomás la cerámica negra se ha convertido en la notable estampilla identitaria kukama. En las herramientas se ha introducido el torno, instrumentos de plástico o de metal que se compran en el mercado. La alfarería tradicionalmente se consideraba un trabajo femenino por excelencia. Hoy, en el área de estudio, la actividad expresa una reforma en el género y en la generación, porque solo los hombres y las mujeres adultas mayores se encargan de fabricar los utensilios, pero no se está realizando la transmisión de conocimientos a los jóvenes por desinterés de estos últimos. En la cosmovisión tenemos que, al ser una actividad exigua practicada en zonas urbanas e influenciada por el mercado, se ha perdido gran parte el soporte mítico y cosmológico recreado por las mujeres, caracterizado en otros pueblos indígenas, como, por ejemplo, los shipibos (Belaunde, 2009) o awajún (Juárez, 2015).